Актуальность исследования

В условиях глобализации и активного межкультурного взаимодействия перевод приобретает ключевое значение как средство эффективной коммуникации между представителями различных культур. Однако лингвистический перевод нередко сталкивается с трудностями, связанными с передачей реалий – слов и выражений, обозначающих предметы, явления, понятия, характерные только для одной культуры, – также с культурными коннотациями, которые могут быть неочевидны или искажены в другом культурном контексте. Неправильная передача таких элементов способна привести к искажению смысла, потере эмоционального или культурного окраса и даже к коммуникативным сбоям.

Современные переводчики находятся перед необходимостью не только владеть языком, но и обладать глубокими знаниями о культуре, менталитете и системе ценностей носителей другого языка. Это делает проблему перевода реалий и культурных коннотаций особенно актуальной для теоретиков и практиков перевода, а также для исследователей в области межкультурной коммуникации.

Цель исследования

Целью данного исследования является выявление основных проблем, возникающих при переводе реалий и культурных коннотаций, а также анализ стратегий и подходов к их адекватной передаче в условиях межкультурной коммуникации.

Материалы и методы исследования

В качестве основного материала использованы фрагменты художественных произведений русской литературы и их официальные переводы на английский язык, а также тексты с культурно специфической лексикой.

Методологическая база включает сравнительный анализ, контекстуальный и семантический анализ, элементы корпусного метода, а также интерпретацию переводческих решений с позиций функциональной и прагматической теории перевода.

Результаты исследования

Проблема передачи реалий и культурных коннотаций в переводе является объектом активного изучения в лингвистике, переводоведении и межкультурной коммуникации. Одним из основополагающих подходов к классификации реалий является система, предложенная С. Влаховым и С. Флориным, согласно которой реалии – это слова и выражения, обозначающие предметы, явления или понятия, характерные только для одной национальной культуры и труднопереводимые без потери смысловой и культурной окраски.

Согласно их классификации, реалии подразделяются на следующие типы (табл. 1).

Таблица 1

Типы реалий

Тип реалий | Примеры |

Бытовые | борщ, кофемашина, кроссовки |

Этнографические | масленица, День семьи, гендер-пати |

Исторические | крепостное право, Октябрьская революция |

Географические | тайга, степь |

Социально-политические | Общественная палата, Госдума |

Искусствоведческие | цифровое искусство, балет, авангард |

Переводчик при работе с реалиями сталкивается с необходимостью не только передать предметную информацию, но и сохранить культурный контекст. Реалии часто несут прагматический и эмоционально-смысловой заряд, особенно в художественном и публицистическом дискурсе. Их неадекватный перевод может привести к потере аутентичности текста, искажению восприятия персонажей или контекста, особенно если речь идет о переводе произведений, насыщенных национальной спецификой [2, с. 185].

Особый интерес в научной литературе представляют подходы, учитывающие динамику межкультурного восприятия. Например, Г. Хофстеде в теории культурных измерений указывает на необходимость понимания таких факторов, как индивидуализм/коллективизм, отношение к власти, избегание неопределенности, которые также влияют на интерпретацию реалий и коннотаций в межкультурной среде.

Культурные коннотации, в свою очередь, представляют собой ассоциативный компонент значения, обусловленный ментальными представлениями и традициями той или иной культуры. Так, в английском языке словосочетание «blue blood» указывает на принадлежность к аристократии, в то время как в русском языке аналогичные выражения имеют иное культурное наполнение («голубых кровей» – устаревшее выражение, потерявшее актуальность) [1, с. 18].

Невозможность найти прямой эквивалент часто требует от переводчика использования функционально-ориентированного подхода, когда смысл, функция и воздействие оригинала сохраняются за счёт адаптации формы. Именно здесь встаёт вопрос о грани между эквивалентностью и интерпретацией, который является ключевым в современных теориях перевода.

Одна из центральных проблем в области перевода реалий заключается в их культурной и контекстуальной уникальности. Реалии часто не имеют прямых эквивалентов в языке перевода, что обусловлено различиями в национальных картинах мира, социально-политическом строе, бытовой культуре и историческом опыте. Как подчёркивает А.Д. Швейцер, реалии «наиболее ярко выражают этнокультурную специфику, в силу чего оказываются наиболее труднопереводимыми элементами текста».

Для преодоления трудностей перевода реалий переводчики используют различные стратегии, каждая из которых предполагает определённый уровень интервенции в структуру и семантику текста (табл. 2).

Таблица 2

Основные стратегии перевода реалий

Стратегия перевода | Краткое описание |

Транслитерация | Передача звучания оригинального слова буквами целевого языка |

Калькирование | Дословный перевод частей сложного слова или фразы |

Описательный перевод | Разъяснение значения реалии с помощью описания |

Функциональный аналог | Поиск соответствующего явления в культуре перевода |

Замена (адаптация) | Замена на аналогичное по функции/значению понятие |

Опущение (эллиминация) | Полное исключение реалии из перевода |

Выбор конкретной стратегии зависит от ряда факторов: жанра текста, целевой аудитории, прагматической функции реалии и культурной дистанции между языками. Так, транслитерация нередко используется в переводе собственных имён и топонимов (например, Mount Fuji → Фудзи), однако в ряде случаев она оставляет реалии непонятными для читателя без дополнительного пояснения.

Описательный перевод применяется, когда необходимо пояснить суть понятия, не имеющего культурного аналога, как, например, в случае с «Thanksgiving» – праздник благодарения, отмечаемый в США в конце ноября в честь сбора урожая и помощи переселенцам.

Функциональный аналог и адаптация являются наиболее гибкими и интерпретативными способами передачи реалий, особенно в публицистике и рекламе, где важно сохранить воздействие, а не только форму. Однако чрезмерное использование адаптации может привести к так называемому «этнокультурному сглаживанию», когда утрачивается колорит оригинала [5, с. 860].

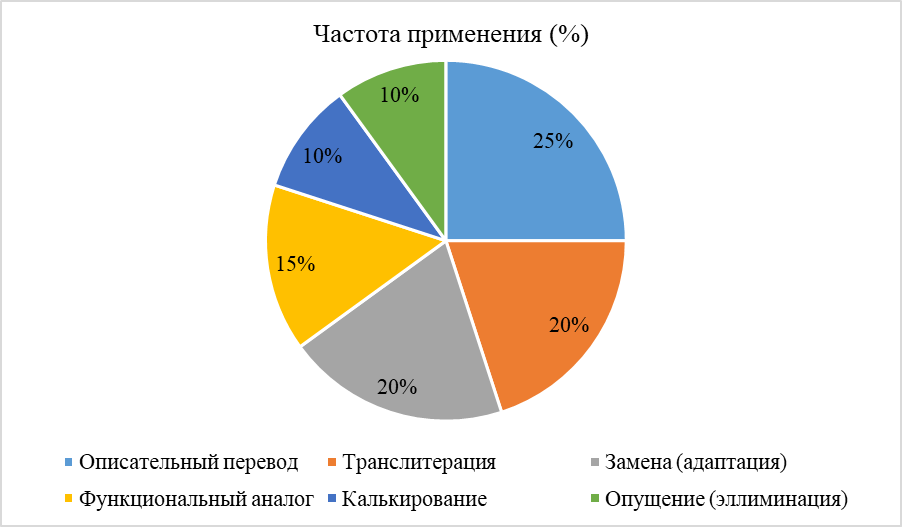

Ниже представлена диаграмма частотности применения различных стратегий перевода реалий на основе корпусного анализа 1000 единиц перевода в художественных текстах (рис. 1).

Рис. 1. Частотность стратегий перевода реалий в художественных текстах

Проблемы перевода реалий не сводятся к выбору между «буквальным» и «свободным» переводом – они требуют комплексного анализа контекста, жанра и культурных ожиданий реципиента, что делает эту область одной из наиболее сложных и ответственных в современной практике перевода [3, с. 57].

Культурные коннотации – это ассоциативно-оценочные компоненты значения слова или выражения, формирующиеся в конкретной культуре и оказывающие существенное влияние на восприятие сообщения в межкультурной коммуникации. Они представляют собой не только эмоциональную окраску лексем, но и отражение социокультурного и когнитивного опыта этноса. Согласно теории культурного концепта, именно коннотации выполняют функцию культурных маркеров, создавая предпосылки для интерпретации текста на глубинном уровне.

В условиях межкультурной коммуникации различие в коннотативных значениях может приводить к серьёзным коммуникативным сбоям, недопониманию, а порой и к конфликту. Особенно это проявляется при переводе художественных, рекламных и дипломатических текстов, где ценностная нагрузка выражается не столько в денотативном значении, сколько в культурно обусловленных ассоциациях [4, с. 340].

Для иллюстрации значений культурных коннотаций в разных культурах рассмотрим сопоставление типичных лексем в русском и английском языках (табл. 3).

Таблица 3

Сопоставление лексем в русском и английском языках

Тематика/Сфера | Русская лексема | Английская лексема | Культурные коннотации |

Домашний уют | уют | comfort, coziness | В русском – духовно-теплая атмосфера; в английском – физический комфорт |

Питание | борщ | roast beef / apple pie | Борщ как символ традиционной кухни и «душевности»; в англ. – comfort food, национальная гордость |

Семья | родня | relatives | В русском – эмоционально ближе; в английском – более нейтральное обозначение |

Труд/Работа | трудиться | to work | Русское «трудиться» несёт идею усилия, подвига; в английском – просто деятельность |

Власть/Государство | начальник | boss | В русском – часто иронично-негативное, фигура власти; в англ. – нейтральнее |

Праздник | Масленица | Thanksgiving/Christmas | Национальные праздники с глубоким культурным контекстом и обрядами |

Душевное состояние | тоска | melancholy/yearning | В русском – особое, философское чувство; в английском – ближе по значению, но не по глубине |

Природа | берёза | oak/rose | В русском – символ Родины, нежности; в англ. – дуб – силы, роза – красоты |

Этикет/Обращения | гражданин, товарищ | sir, buddy | В русском – исторически окрашенные; в англ. – отражают иерархию или неформальность |

Идеология/ценности | справедливость | justice | В русском – моральная категория, часто выше закона; в английском – правовая категория |

Переводчику в этих условиях необходима не только языковая, но и культурная компетенция. Понимание культурных реалий и ассоциаций целевой аудитории зачастую важнее, чем точность перевода. Нарушение этого принципа может привести к искажению коммуникативного намерения автора, потере стилистической окраски или даже негативному эффекту на уровне межкультурных отношений.

Практический анализ перевода реалий и культурных коннотаций позволяет продемонстрировать сложности, с которыми сталкиваются переводчики при адаптации текста для представителей иной культуры. В таблице 4 представлены конкретные примеры из художественной литературы на русском языке и их перевод на английский, проанализированные с точки зрения применённых стратегий и типов культурно специфических единиц.

Таблица 4

Примеры на русском языке и их перевод на английский

Исходный текст (рус.) | Перевод (англ.) | Тип культурной единицы | Стратегия перевода |

Он надел фуфайку и вышел во двор. | He put on a quilted jacket and went outside. | Бытовая реалия | Функциональный аналог |

Пирожки с капустой пахли по-домашнему. | The cabbage pies smelled like home. | Кулинарная реалия | Описательный перевод |

Он был в кепке и валенках – типичный селянин. | He wore a flat cap and felt boots – a typical peasant. | Одежда + социальный маркер | Комбинированный перевод |

Пошёл как на Голгофу. | He walked like to Calvary. | Библейская метафора | Калькирование |

У неё была душа нараспашку. | She wore her heart on her sleeve. | Идиома с эмоциональной коннотацией | Поиск идиоматического эквивалента |

В приведённых примерах прослеживается варьирование стратегий в зависимости от жанровых, стилистических и культурных особенностей текста. Так, в первом случае использование функционального аналога позволяет избежать непонятного для англоязычного читателя слова фуфайка, при этом сохранив представление о типичной русской одежде. Аналогичная адаптация проводится и в третьем примере, где культурно специфическая одежда (кепка, валенки) передаётся через узнаваемые, но приближённые эквиваленты (flat cap, felt boots), что является допустимым при сохранении семантической рамки.

Особое внимание заслуживает пример с метафорой пошёл как на Голгофу. Здесь переводчик прибегает к калькированию, что потенциально может создать трудности для читателя, незнакомого с христианским контекстом. Однако сохранение интертекстуальной отсылки в религиозных аллюзиях допустимо, если оно служит целям стилистического и тематического соответствия [6, с. 345].

Пример с идиомой душа нараспашку иллюстрирует удачную реализацию стратегии поиска идиоматического эквивалента (wore her heart on her sleeve), что обеспечивает не только семантическую, но и стилистическую эквивалентность, сохраняя образную структуру и эмоциональную окраску.

Перевод реалий и культурных коннотаций представляет собой не только лингвистическую, но и когнитивно-культурную задачу. Ошибки, возникающие при попытке передать национально-специфические элементы, зачастую обусловлены неадекватным пониманием культурного контекста, нарушением принципов прагматической эквивалентности и отсутствием у переводчика интеркультурной компетенции. Перевод должен быть ориентирован не на структуру оригинала, а на функцию, которую он должен выполнить в целевой культуре.

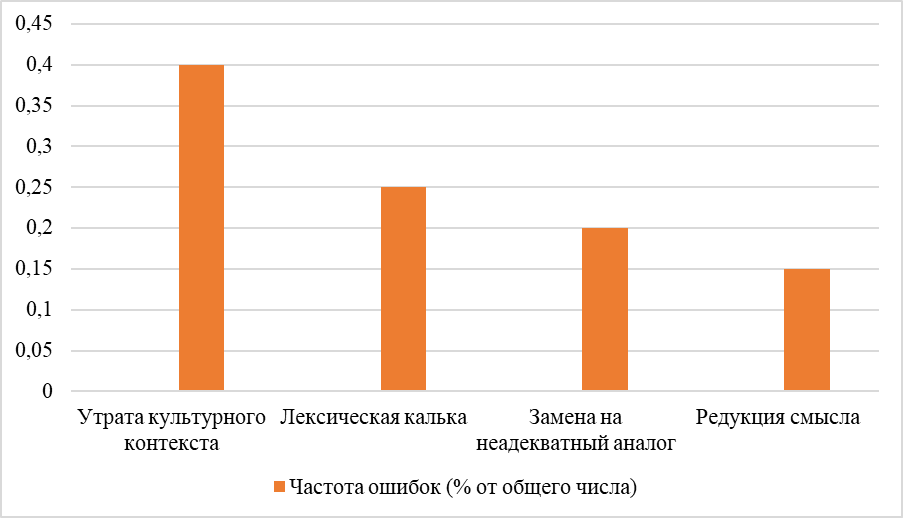

Анализ показал, что наиболее распространённой категорией ошибок является утрата культурного контекста (рис. 2). Подобные ошибки часто происходят в результате замены реалии на общий термин без учёта её символической или культурной функции. Лексическая калька создаёт искусственные конструкции, непонятные носителям языка перевода. Замена на неадекватный аналог и редукция смысла свидетельствуют о трудностях передачи как денотативного, так и прагматического содержания оригинала.

Рис. 2. Наиболее частые типы ошибок при переводе реалий и коннотаций

Успешные решения, напротив, демонстрируют гибкость переводческих стратегий, сочетающих сохранение национальной идентичности и функциональную адаптацию. Использование пояснений в скобках, описательных оборотов и устойчивых идиом целевого языка (при сохранении прагматической функции) соответствует рекомендациям В. Комиссарова и М. Бейкер.

Для успешной передачи реалий и культурных коннотаций переводчику необходимо обладать не только высокой языковой компетенцией, но и глубокими знаниями культуры исходного и целевого языков. В первую очередь рекомендуется тщательно анализировать контекст употребления реалии, её культурную значимость и прагматическую функцию. Выбор стратегии перевода должен основываться на жанровой принадлежности текста, целевой аудитории и степени культурной дистанции. Следует избегать кальки и буквального переноса, если они не обеспечивают адекватного восприятия. Предпочтение отдается функциональным аналогам, описательному переводу или аннотированным пояснениям. Важно сохранять баланс между сохранением аутентичности и доступностью текста, а также активно использовать параллельные переводы и корпуса в качестве справочных ресурсов. Переводчику необходимо развивать культурологическую компетенцию и навыки межкультурной интерпретации, чтобы обеспечить не просто языковую, но и культурную эквивалентность перевода.

Выводы

Результаты исследования подтверждают, что перевод реалий и культурных коннотаций требует гибкого подхода, основанного на глубоком понимании культурного фона, прагматики текста и ожиданий целевой аудитории. Наиболее распространёнными ошибками являются утрата культурного контекста и буквальный перенос, не учитывающий функциональную нагрузку единиц. Успешные переводческие решения достигаются за счёт использования описательных конструкций, функциональных аналогов и культурных пояснений. Таким образом, переводчику необходимы не только языковые знания, но и развитая интеркультурная компетенция, что особенно важно в условиях глобализированной коммуникационной среды.

.png&w=640&q=75)