Переход к рыночной экономике вызвал значительные изменения социального положения различных групп населения, в том числе и таких, которые традиционно считались носителями передовых идей. Одно из главных мест в новых условиях принадлежит молодёжи.

Учёные определяют молодёжь как социально-демографическую группу общества, выделяемую на основе совокупности характеристик, особенностей социального положения и обусловленных теми или другими социально-психологическими свойствами, которые определяются уровнем социально-экономического, культурного развития, особенностями социализации в российском обществе [1, с. 158-161]. В работах И.С. Кона молодые люди описываются как «социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения и социально-психологических свойств» [21, с. 470]. В определении Мангейм К. подчеркивается, что молодые люди характеризуются особенностями социального положения, их места и функций в социальной структуре общества, специфических интересов и ценностей [13, с. 173].

Существует множество систем возрастной периодизации в психологии, наиболее распространенные из которых принадлежат Л. С. Выготскому [4] и Д. Б. Эльконину [25]. Оба ученых выделили этапы личностно-психического развития, охватывающие возраст от рождения до окончания юношеского возраста (17-18 лет). Существует также ориентация на систему возрастной периодизации, охватывающую более старшие возрастные группы. Например, в работах Э. Эриксона [26] молодость как этап психосоциального развития приходится на 19–35 лет. В ювенологии В. В. Павловского молодость охватывает возраст от 22 до 30 лет [18]. Следовательно, возрастной диапазон исследуемой социальной группы можно считать в пределах 14 (подростки) до 35 лет (окончание молодежного возраста) [23].

При изучении характеристик культуры и ценностей российской молодежи необходимо понимать, что они будут охватывать два уровня: общий, характерный для любой молодежи как социальной группы, выделенной по признаку возраста, и специальной, характерной именно для российской молодежи с учетом национальной специфики. Следовательно, в данном контексте исследования необходимо охарактеризовать как общие закономерности формирования ценностных ориентаций молодых людей, так и свойственные российской молодежи.

Молодые люди в рамках основных компонентов структуры личности, прежде всего, характеризуются определенной степенью достижения ранней взрослой жизни (опыт индивида), которая, в свою очередь, характеризует направленность личности. Окончание профессионального обучения означает наступление нового жизненного этапа – реализации профессиональной роли и включения в институт труда, который имеет одно из важнейших значений в системе социальных институтов, наряду с институтом семьи, роль которого в жизнедеятельности молодого человека также трансформируется: родительская семья сменяется собственной.

Превалирование той или иной направленности личности зависит от индивидуальных личностных особенностей молодого человека, его интересов, ценностных ориентаций. Ценностные ориентации – «разделяемые личностью социальные ценности: выступающие в качестве целей жизни и основных средств их достижения; являющиеся важнейшим фактором, регулирующим мотивацию личности и ее поведение» [20, с. 203-206]. Основные тезисы научной концепции ценностных ориентаций присутствуют в научных трудах Ф. Знанецкого и У. Томаса, которые впервые категориально употребили сам термин «ценностных ориентаций», переориентированный в переживание индивида по поводу значимости каких-либо явлений.

Э. Эриксон [26], характеризуя молодежь как возрастную группу, говорил о данной стадии взросления как об «интимности против изоляции», в рамках которой происходит потеря собственного эгоцентризма личности и развивается стимул посвящения себя другому. Г. Крайг [10] в своих исследованиях пришел к выводу о том, что молодые люди на данном этапе личностного развития сталкиваются со сложностями развития межличностных отношений, успешность установления которых на интимном уровне выступает важнейшей направленностью личности. В теории А. Маслоу [14] подчеркивается стремление молодых людей к удовлетворению своих профессиональных и межличностных потребностей, достижения престижа, уважения, успеха, где направленности трансформируются до уровня осознанных или неосознанных мотивов, определяющих поведенческую и эмоциональную сферу.

В работах Д. Сьюпера [22] жизнь молодых людей рассматривается как «борьба за развитие», где существенное изменение личностных потребностей происходит в возрасте 21–24 года, а стабилизация личностно-психологических особенностей достигается к 24–35 годам. «Борьба» в данном случае означает стремление к обретению и сохранению идентичности в социальном мире, в соответствии с его восприятием молодым человеком с позиции ценностной ориентацией и наиболее привлекательных социальных ролей.

Формирование ценностных ориентаций у молодежи происходит на протяжении всего развития, но, согласно результатам эмпирического исследования Л. В. Рожковой, «именно в период студенчества формируются основные жизненные приоритеты и ценностные ориентации, осуществляется социальный и профессиональный выбор, предпринимаются попытки жизненного самоопределения» [19, с. 26-34].

Важную роль в социализации молодежи имеют полоролевые ценности. Открытие смыслов полоролевых ценностей происходит посредством полоролевой идентификации, которая рассматривается специалистами как «процесс отождествления ребенком себя с человеком определенного пола и обретения психологических черт поведения человека того же или противоположного пола, включая типичное полоролевое поведение» [11, с. 8-14]. В молодом возрасте происходит утверждение женской (мужской) индивидуальности в социальном пространстве, ввиду чего социальная роль молодого человека, реализуемая им осознанно или неосознанно, так или иначе, пронизана гендерными аспектами.

Резюмируем установленные личностно-психологические особенности молодежи как социальной группы на рисунке 1.

Рис. 1. Структура и содержание личностно-психологических особенностей молодежи как социальной группы [19, с. 26-34]

Представленная схема показывает, что личностно-психологические особенности молодых людей могут быть рассмотрены на уровне компонентов личности – ее направленности, опыта индивида, индивидуально-психических особенностей и биопсихических свойств личности. Элементы направленности личности в совокупности образуют ценностные ориентации молодежи, которые наряду с усвоенным социальным опытом обуславливают стремление к реализации определенной социальной роли: профессиональной самореализации как основной смысложизненной ориентации, отношениям или синтезу различных социальных ролей за счет сочетания их функций. Биопсихические свойства личности обусловлены выраженностью гендерной идентичности и понимания сущности своей гендерной роли, что зависит от индивидуально-психических особенностей. При этом остается важным самосознание молодых людей как рефлексия собственных личностно-психологических особенностей, восприятия социальной роли, осознание ее приоритетов и стремление к их достижению, выражаемое уже на поведенческом уровне.

Охарактеризовав общие особенности молодежи как социальной группы, перейдем к специальному уровню – ценностным ориентациям, характерным именно для российской молодежи.

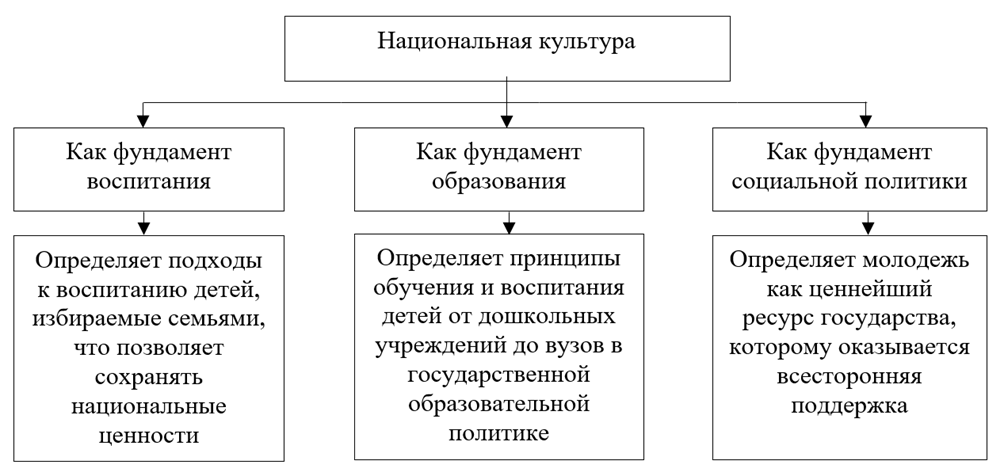

Прежде всего, отметим те ценностные ориентации, которые обусловлены спецификой национальной культуры. Эти ценностные ориентации формируются у молодежи в результате социализации, интеграции в российское общество по мере взросления, обучения. Они, в свою очередь, становятся основой для родительского воспитания молодых людей, фундаментом образовательной системы и молодежной политики (рис. 2).

Рис. 2. Место национальной культуры России в формировании ценностных ориентаций российской молодежи [24]

Представленная схема показывает, что национальная культура становится фундаментом воспитания (подходы к воспитанию, избираемые родителями, тесно связаны с национальной культурой, и эти подходы во многом определяют дальнейший путь социализации индивида), фундаментом образования (национальная культура определяет принципы обучения и воспитания детей от дошкольных учреждений до вузов в государственной образовательной политике) и фундаментом социальной политики государства (она рассматривает молодежь в качестве ценного ресурса и включает в себя меры поддержки молодежи).

По мнению исследователей, можно выделить следующие аспекты национальной культуры, наиболее значимые при формировании ценностных ориентаций российской молодежи:

- Восприятие института семьи как первостепенного, главного и почитаемого – как по отношению к родительской семье, так и по отношению к своей собственной;

- Отношение к государству как к Родине, единство и целостность национальной идентичности, несмотря на многонациональный состав россиян;

- Почитание традиций, обычаев, свойственных русскому народу исторически;

- Стремление к честному и достойному труду, получении профессии и последующей продуктивной трудовой деятельности в противовес тунеядству, легкой наживе, безделью;

- Уважение старшего поколения, внимательное отношение к интересам и правам окружающих, защита слабых, помощь нуждающимся [15, с. 74-77].

То, что именно эти ценностные ориентации отличают российскую молодежь от иных обществ и общностей, подтверждается научными исследователями. Так, существуют исследования, в которых доказано, что российская молодежь гораздо больше ценит семью и стремится к созданию собственной крепкой семьи, чем молодые люди западных и европейских стран [9, с. 82-85].

У российской молодежи сравнительно более негативное отношение к концепциям, подрывающим традиционный институт семьи. Можно обнаружить исследования, в которых доказано преимущественно негативное отношение российской молодежи к ЛГБТ-сообществам [17, с. 107-111], к представителям концепции «чайлд-фри» [5, с. 65-80]. Если большинство молодых людей западных государств эти концепции и практики поддерживает, даже тогда, когда не имеют к ним прямого отношения, то российская молодежь, напротив, больше ценит институт семьи и воспринимает семейные ценности сквозь призму традиционных представлений.

Также у российской молодежи, по сравнению с западной, больше развит дух патриотизма. По мнению исследователей, это обусловлено исторической памятью и выраженной ролью истории государства в школьном и университетском образовании – государство уделяет много внимания освещению достижений России, заслугам страны в борьбе с фашизмом, нацизмом, миротворческим миссиям, что сохраняется в памяти молодых людей и трансформируется в подлинную, устойчивую гордость за свой народ [3, с. 98-100].

Можно отметить и исследования, в которых доказана значимость для российской молодежи исторических традиций. Само понятие «традиционного» имеет у российской молодежи позитивную коннотацию и воспринимается как благо [6, с. 177-181]. Отсюда традиции становятся рычагом противодействия неблагоприятному влиянию неизведанного нового на молодежь извне – иных культур, политических программ, экономических процессов и т. д.

Однако следует отметить и те исследования, в которых говорится о деструктивных ценностных ориентациях российской молодежи, во многом противоречащих национальной культуре. Так, достаточно обширная часть исследований посвящена влиянию моды на ценностные ориентации российской молодежи – социологи и психологи считают, что феномен моды подпитывает стремление к потреблению и актуализирует материальные ценности в структуре ценностных ориентаций молодежи России [7, с. 57-65].

Более того, существуют исследования, доказывающие, что стремление к потреблению, обусловленное превалированием материальных ценностей у молодежи, не всегда осознанно. Исследование, которое было проведено среди студентов факультета педагогики, психологии и социальных наук Я. В. Жаворонкиной, показало, что 80% современных студентов приобретают иностранные бренды благодаря бессознательным процессам. Так, некоторые из опрошенных студентов заявляли: «Приходя в магазин, я покупаю те товары, о которых уже слышала благодаря рекламе на ТВ или в Интернете. К примеру, техника фирмы Samsung, Apple, одежда фирмы Zara, Stradivarius. Получается, я просто «автоматически» беру ту вещь, не задумываясь о том, качественна она или нет» [8, с. 253]. Тем самым молодые люди готовы тратить любые деньги за бренд, что подчеркивает зависимое отношение к деньгам – зависимое от чужого мнения – того, кто «диктует моду».

Приобщение к материальным ценностям происходит на уровне множества социокультурных процессов. Стремление к материальным ценностям у молодежи – это не частный, не групповой случай, а общественный феномен, уже нашедший отражение в культуре, творчестве, бизнесе [16, с. 194-196]. К примеру, в социальных сетях можно найти множество групп, пабликов и прочих страниц, посвященных материальным ценностям. Подобные записи активно комментируются пользователями, а комментарии открыто свидетельствуют о «восторге», «одобрении» со стороны молодых людей, подчеркивающих, что им это нравится, является важным.

А. С. Кузнецова, опираясь на результаты проведенного эмпирического анализа, описывает российскую молодежь следующим образом: «Это последователи модных трендов. Они покупают стильные и дорогие вещи, подражая людям с высоким достатком, из-за чего приходится экономить на других товарах. Социальные или экологические проблемы не беспокоят их так сильно, чтобы доплачивать за товары, произведенные по всем нормам. Поход в магазин для них не рутина, а способ порадовать себя» [12, с. 217].

Также в исследованиях подчеркиваются глубинные психологические причины приверженности российской молодежи к деструктивному отношению к деньгам. В поведении современной молодежи доминирующей составляющей является желание. Удовлетворяются не только и не столько витальные потребности (в пище, одежде и т. п.), но и потребности в переживании эмоций – удовольствия, радости и т. п., связанных с самим процессом траты денег. Зачастую эти переживания формируют особые формы поведенческой, интеллектуальной и эмоциональной зависимости [2, с. 102-105].

Следовательно, можно говорить о некоторой нарастающей негативной тенденции отхода российской молодежи от традиционных для России ценностей, обусловленных культурой страны и российского народа.

.png&w=384&q=75)

.png&w=640&q=75)