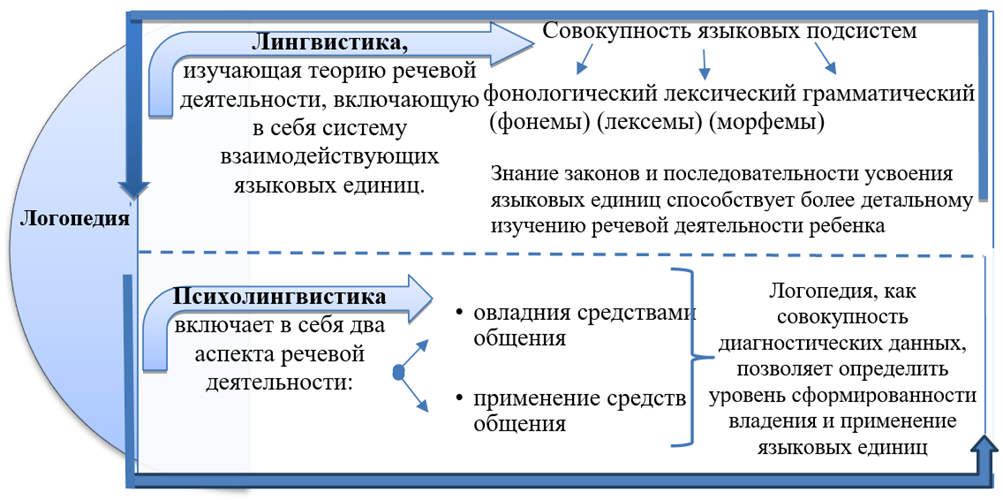

Традиционно при изучении расстройств речевой деятельности отечественная логопедия опирается на внутрисистемные и межсистемные связи, позволяющие получить знания из разных областей науки. Это в полной мере относится к изучению грамматической подсистемы языка с точки зрения междисциплинарного подхода.

Рис. 1. Междисциплинарный подход к анализу грамматической подсистемы языка

Рассматривая грамматическую подсистему языка с точки зрения лингвистического аспекта, следует обратить внимание, на двухуровневое строение грамматической системы: синтаксический и морфологический. На морфологическом уровне формируется умение владеть и применять в речи навыки словообразования и словоизменения [3, с. 145].

Недостаточный уровень владения и применения словообразовательных моделей становится непреодолимым препятствием на пути к формированию «языковой и речевой компетенции» [2, с. 23-24]. Потому что с одной стороны, посредством словообразования происходит накопление словарного запаса, а с другой стороны развитие грамматической подсистемы языка. Причём данный процесс идёт в двух взаимосвязанных направлениях: овладения средствами общения и их применение в различных коммуникативных ситуациях, что позволяет говорить о «пассивной» и «продуктивной» грамматике.

Под языковой компетенцией, по мнению А. Н. Хомского рассматриваются врожденные представления о грамматике языка (системе языка), которая свойственна человеку как биологическому виду вне зависимости от опыта, среды обитания и т. д. [5, с. 124].

Ю. Д. Апресян выделил понятие «владение языком», что является условием осуществления различных видов речевой деятельности. В их основе лежат не наборы знаний и умений, а целые блоки мыслительных действий с языковым материалом (установление смысловых связей, выбор структуры высказывания и др.) [1, с. 234].

Р. Е. Левина отмечает, что словообразование играет существенную роль в развитии языковой компетентности и речевой коммуникации ребенка, представляя собой особый путь формирования лексики (за счет производных слов), овладения грамматической системой языка, формирования предпосылок орфографически правильного письма [4, с. 324].

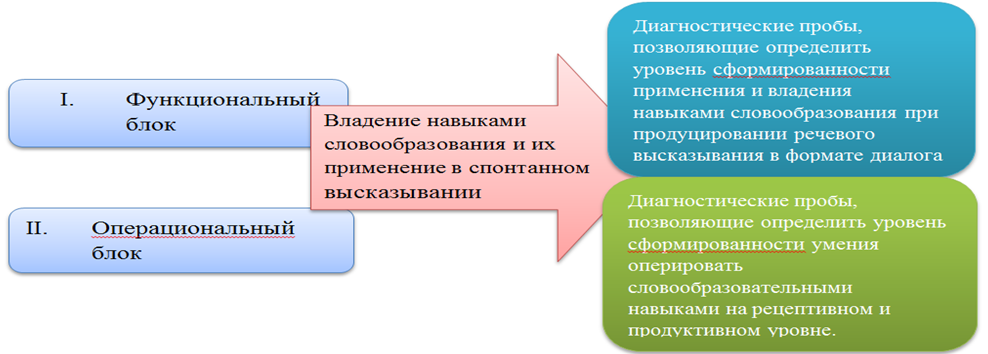

В логопедии есть традиционные диагностические методики, которые содержат в себе операциональные пробы, но не затрагивают прагматических аспектов, т. е. не направлены на обследование уровня сформированности навыков применения процессов словообразования в функциональном плане.

Для изучения особенностей умения владеть и применять в спонтанном речевом высказывании модели словообразования детьми старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, было организовано и проведено экспериментально-педагогическое исследование на базе ОКОУ «Курская школа «Ступени» дошкольное отделение для детей с ТНР.

Программа констатирующего эксперимента включала в себя два блока, разработанных на основе аспектов рассмотрения речевой деятельности, указанных Г. В. Чиркиной [6, с. 98].

Рис. 2. Программа констатирующего эксперимента

В ходе исследования грамматической подсистемы языка в функциональном аспекте мы выявили, что уровень сформированности способности спонтанно использовать словообразовательные модели в процессе беседы обиходно-бытового плана, пересказа заданного текста или созданной игровой ситуации у детей с речевыми нарушениями, является, низким.

Анализируя полученные результаты, следует отметить, что у детей с общим недоразвитием речи в ходе беседы обиходно-бытового плана наблюдались трудности в умении поддержать и завершить общение в рамках выбранной темы. Отмечалась бедность, неточность лексики, трудности актуализации нужной словообразовательной модели.

При пересказе текста и в созданной игровой ситуации при построении самостоятельного высказывания дети с речевыми нарушениями «игнорируют» словообразовательные модели, соскальзывая на «опорные» слова, например, в игровой ситуации «профессии», дети описывали функции, которые выполняют строители на стройке «они кладут кирпичики друг на друга, а ещё здесь работают дяди, они кисточкой красят дома». А при попытке пересказа текста под названием «строители», дети не использовали в своей речи, встречающиеся словообразовательные модели, заменяя их словами-основами или вовсе пропуская, например, представленную часть заданного текста: «Мальчик снова строил свой глиняный домик и, макая в жестянку с водой красные руки, старательно возводил второй этаж», Вася В. с помощью наводящих вопросов пересказал так, «Мальчик опять делал дом из глины, макал руки в воду и уже делал второй этаж».

В ходе исследования грамматической подсистемы языка в операциональном аспекте, мы выявили уровень сформированности навыков владения и применения продуктивной грамматикой.

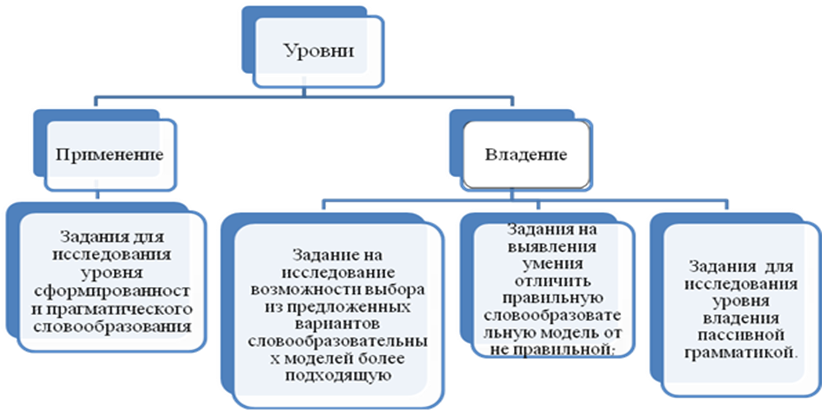

Рис. 3. Содержание заданий оперционального блока

Анализируя полученные результаты, следует отметить, что 60% детей из экспериментальной группы, выполняя задания, предназначенные для исследования прагматического словообразования, продемонстрировали средний уровень сформированности навыков использования по определенному заданию словообразовательных моделей, например, дети успешно выполняли задания на образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, образование названий некоторых профессий, но у всех детей вызвало затруднение задание на образование притяжательных прилагательных. Например, «гнездо вороны» дети называли: «вороновое, вороное». Также все дети назвали посуду, в которой хранится масло «масленица», а солонку «соленница, сольница», а на вопрос «как называется профессия человека, который фотографирует?» дети отвечали «фотодядя, фототик» или говорили «не знаю».

Результаты выполнения задания предназначенного для выявления умения подобрать к картинке из предложенных вариантов словообразовательных моделей более подходящую, показали, что 70% детей из экспериментальной группы продемонстрировали средней уровень сформированности умения выбрать правильную языковую единицу, например, на вопрос экспериментатора «посмотри внимательно на картинку и скажи, что делает птичка: вылетает, залетает или улетает?» к картинке на которой изображена птица, вылетающая из клетки, все дети ответили правильно «вылетает», а при ответе на вопрос к картинке, где кошка подпрыгивает за бантиком, дети испытали затруднения и почти все выбрали не правильную языковую единицу – «прыгает».

В ходе исследования результатов выполнения задания предназначенного для выявления умения отличать правильную языковую модель от не правильной, следует отметить, что 80% детей с речевыми нарушениями условно продемонстрировали низкий уровень сформированности умения дифференцировать на слух языковые единицы.

Анализируя полученные ответы детей, следует отметить следующие часто допускаемые ошибки:

- Неправильная словообразовательная модель опознавалась как правильная. Например, учитель-логопед: «мама Вани скрипачница. Правильно я сказала?» Ребенок: «да».

- Неправильная словообразовательная модель, заменялась такой же, не являющейся правильной. Например, учитель-логопед: «Водитель из машины подает сигнал. Значит он сигнализирует? Ребенок: «нет он пикает».

В ходе исследования полученных результатов при выполнении задания направленного на выявление уровня сформированности понимания слов, образованных различными способами словообразования, можно сделать вывод о том, что 40% детей ЭГ от общего количества испытуемых продемонстрировали высокий уровень, успешно показывая на картинке заданную языковую единицу, однако у всех детей вызвало затруднение задание показать на картинке посуду, которая обозначает хранилища чего-либо, например, на просьбу показать супницу, многие дети показывали конфетницу.

Таким образом междисциплинарный подход к изучению грамматической подсистемы языка, позволяет оценить сформированность моделей словообразования не только с традиционной точки зрения в рамках специально созданной экспериментальной ситуации с набором определенных диагностических заданий, но и в формате продуцирования спонтанного речевого высказывания в процессе обиходно-бытовой беседы, созданной игровой ситуации или при пересказе текста.

Диагностические результаты, полученные в ходе экспериментального исследования, подтвердили необходимость использовать функциональные пробы, провокационные ситуации, которые предполагают формирование умения на слух от дифференцировать правильную модель словообразования от не правильной, а также задания на формирование умения подобрать к картинке нужную словообразовательную модель в коррекционной работе учителя-логопеда с детьми с нарушениями речи.

.png&w=384&q=75)

.png&w=640&q=75)