Вулканы – геологические образования, имеющие магмовые проходы в земной коре, через которые из недр планеты поступает на поверхность раскалённые лава и вулканические газы.

На поверхности нашей планеты имеется около 900 активных вулканов на суше и ещё большее количество под водой.

Магма, находящаяся в расплавленном состоянии под земной корой, выходя на поверхность, теряет большую часть своих летучих компонентов (водяной пар, оксиды углерода, серы и азота разных степеней окисления, а также серо- хлоро- и фтороводород, метан и прочие газы) и в виде лавы изливается на поверхность (или образует лавовые озера в кратере вулканов), застывает, превращается в магматические горные породы, которые могут образовывать холмы и горы.

Оценка вклада магматических и метаморфических пород в верхнем слое земной коры составляет до 90–95% [1, с. 12].

Основной нерешённой проблемой вулканической активности является определение источников энергии, необходимой для извержения вулканов.

В настоящее время существуют несколько гипотез.

Некоторые учёные считают, что плавление магмы обусловлено локальными высокими концентрациями радиоактивных элементов, другие предполагают, что тектонические сдвиги и разломы сопровождаются выделением тепла. Имеются также теории расширения планеты Земля изнутри [2, 3, 4].

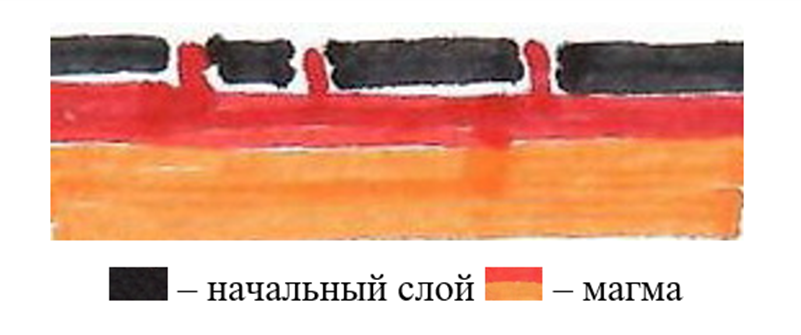

Предлагаемая теория вулканической активности заключается в следующем – поверхность планеты Земля после своего образования 4,5 млрд лет назад, была покрыта раскаленной магмой и имела сверху тонкий слой твёрдой коры, образовавшейся за счёт охлаждения поверхности планеты внешней космической средой.

Рис. 1

Атмосфера определялась диффузией газов с поверхности планеты и практически отсутствовала, извержения вулканов не было, поверхность была без впадин и относительно ровная.

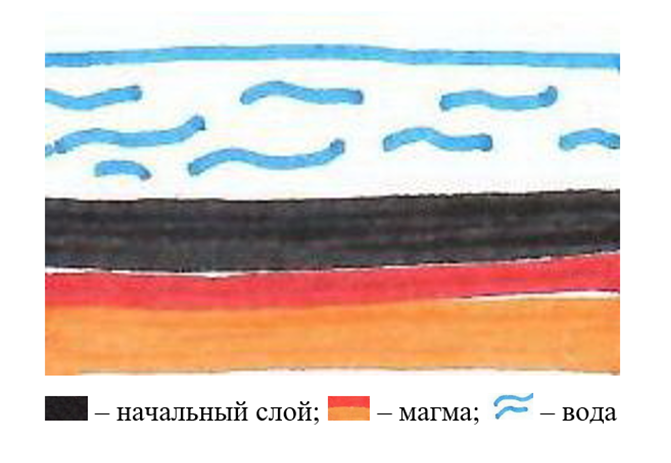

При первом появлении воды на Земле посредством кометы толщина земной коры увеличилась за счёт охлаждения её поверхности водой.

Рис. 2

В дальнейшем, при столкновении железно-никелевого астероида с поверхностью Земли, с её противоположной стороны была выбита часть планеты из которой впоследствии образовалась Луна [5, с. 53] (это событие подтверждает то обстоятельство, что при бурении Кольской сверхглубокой скважины было обнаружено, что лунный грунт по составу почти полностью соответствует породам, извлеченным из определённого слоя скважины [6]).

На месте выхода Луны образовалась впадина с общим пониженным уровнем [5, с. 53] с площадью примерно 180 млн км². (откуда взята площадь показано ниже).

Вся находившаяся вода на планете сосредоточилась в этом месте, образовав единый древний океан с уровнем 12–14 км, который был не полностью заполнен водой.

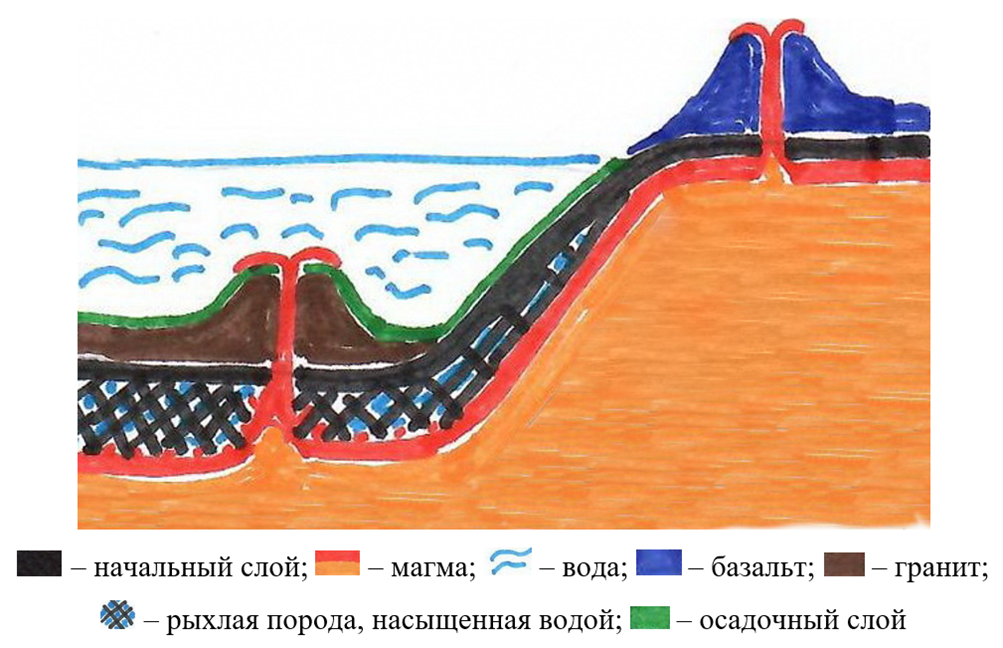

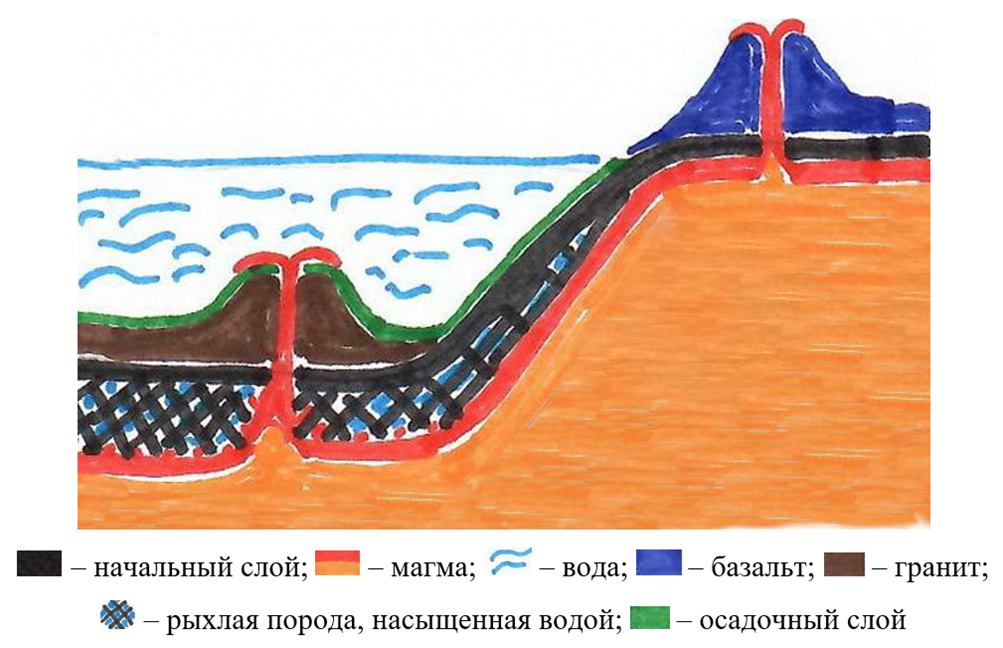

Рис. 3

Толщина океанической коры, в отличие от земной, стала увеличиваться из-за того, что вода на дне океана, имея высокое гидростатическое давление, проникала через океаническую кору и вступала во взаимодействие с магмой, вызывала её охлаждение и кристаллизацию, при этом, за счёт образования газообразных продуктов реакции, увеличивалось давление в теле самой магмы. Также несмотря на высокое давление на дне океана, вода при соприкосновении с жидкой магмой уже не могла находиться в состоянии жидкости и переходила в состояние «сверхкритической жидкости», при этом увеличивалась в объёме в три раза, так как проходила критическую температуру 374 °C и давление 218 атм., (при температуре выше критической, газ нельзя обратить в жидкость ни при каких давлениях, состояние «сверхкритической жидкости» достигается нагреванием жидкости до критической температуры, при котором вода постепенно понижает свою плотность, а плотность пара повышается, и в критической точке плотности этих фазовых состояний совпадают и становятся равны 322 кг/м3 , растворенные в воде соли, смещают критическую точку немного выше, но не значительно).

Таким образом увеличение объёма воды в три раза при контакте с жидкой магмой, приводило к увеличению давления в теле магмы.

Рассчитаем с какой глубины океана, вода достигает давления 218 атм. по формуле: Р = ρ * g * h, где Р – гидростатическое давление воды, 1 атм. = 101325 Па; ρ – плотность солёной воды (обычно 1030 кг/м3); g – ускорение свободного падения = 9,8 м/с²; h – глубина в метрах:

h = P/ ρ * g = 218 х 101325/1030 х 9,8 = 2 188 метров, а глубина древнего океана была значительно больше.

На меньших глубинах, встречаясь с раскалённой магмой, вода также повышала свою температуру и давление, но скорость «продавливания» воды через начальный слой, была ниже.

Так как вода находилась под высоким гидростатическим давлением на дне океана, то она могла проникать в магму через океаническую кору, а магма не могла проникать в воду из-за своего охлаждения и кристаллизации, возникающей при соприкосновении с водой, поэтому магма выдавливалась на поверхность планеты только через проломы и трещины в земной и океанической коре. Так возникли вулканы.

Магма, выходя на поверхность дегазировалась, а лава, кристаллизуясь на склонах, образовывала холмы, горы и обширные поля.

В атмосферу поступал перегретый водяной пар и газы (углекислый и угарный газы, серный и сернистый газы, оксиды азота, серо-, хлоро- и фторо-водороды, водород, метан, аммиак и прочие газы), образованные при взаимодействии воды с компонентами магмы, которая состояла в основном из соединений кремния, алюминия, кальция, магния, железа, натрия, калия, углерода и других веществ.

Ниже приведены лишь некоторые возможные реакции этого взаимодействия:

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

При этом, гидроксид алюминия можно рассматривать, как промежуточный продукт, который распадается при температуре выше 575°C:

![]() ,

,

![]() ,

,

Гидроксид кальция при температуре 580°С также разлагается:

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() , с последующим разложением гидроксида хрома при температуре свыше 450°C:

, с последующим разложением гидроксида хрома при температуре свыше 450°C: ![]() ;

;

![]() , гидроксид натрия распадается при температуре 1000°C:

, гидроксид натрия распадается при температуре 1000°C: ![]() и др.

и др.

Помимо приведённых реакций, при температуре около 2000°С, (температура магмы в те времена была на 400–600°С выше) вода начинает разлагаться на кислород и водород: ![]() , которые также взаимодействовали с магматическими породами. Кислород мог образовывать соединения, (например, перекись натрия (оксилит) Na2O2 или др.) которые на поверхности, при взаимодействии с атмосферной водой освобождали кислород:

, которые также взаимодействовали с магматическими породами. Кислород мог образовывать соединения, (например, перекись натрия (оксилит) Na2O2 или др.) которые на поверхности, при взаимодействии с атмосферной водой освобождали кислород: ![]() , поэтому, первый кислород в атмосфере Земли в небольших количествах мог быть образован при разложении воды, и который сразу расходовался на окисление веществ. На отсутствие значительного количества свободного кислорода в архаичной атмосфере указывает высокое значение отношения FeO/Fe2O3, в древних изверженных породах, а также лазурита, содержащего Na2S и пирита FeS2 [7].

, поэтому, первый кислород в атмосфере Земли в небольших количествах мог быть образован при разложении воды, и который сразу расходовался на окисление веществ. На отсутствие значительного количества свободного кислорода в архаичной атмосфере указывает высокое значение отношения FeO/Fe2O3, в древних изверженных породах, а также лазурита, содержащего Na2S и пирита FeS2 [7].

Как видно, все вышеприведённые реакции проходят с выделением газообразных веществ и, следовательно, с увеличением объёма, что приводило в закрытой системе к увеличению давления магмы (часть газов растворялась в ней). Вода вносила больший вклад в это увеличение давления, на что указывает тот факт, что в вулканических газах преобладает водяной пар.

Также видно, что все соединения переходят в оксиды, вероятно из-за этого, верхняя часть континентальной коры состоит на 99,22% из оксидов: SiO2 – 59,71%; Al2O3 – 15,41%; CaO – 4,90%; MgO – 4,36%; Na2O – 3,55%; FeO – 3,52%; K2O – 2,80% Fe2O3 – 2,63%; TiO2 – 0,60%; P2O5 – 0,22% [8, с. 166].

Помимо этого, при взаимодействии магмы с водой (ниже начального слоя (н. с.)), происходила кристаллизация магмы с образованием пористой структуры, из-за образования газообразных продуктов реакции, а также появлялась рыхлость и трещиноватость в застывшей магме, так как жидкая магма состоит из смеси соединений с различной температурой плавления и тугоплавкие компоненты магмы, при охлаждении водой, кристаллизовались в первую очередь, а легкоплавкие соединения выдавливались образующимися перегретыми паром и газами обратно в жидкую магму, образовывая, таким образом, протоки и трещины, которые заполнялись в последующем водой с растворёнными в ней газами под большим давлением, что было подтверждено при бурении Кольской сверхглубокой скважины (СГ-3):

- «Вместо базальтов на глубине (выше 7 км) были те же граниты и гнейсы, но с большим количеством трещин и низкой плотностью, что было полной неожиданностью для многокилометровой глубины, где огромное давление, казалось бы, исключало возникновение открытых полостей. Более того, в этих трещинах и порах ученые нашли воду» [9];

- «пустота трещин на большой глубине, вопреки ожиданиям, увеличивалась. На глубине присутствовала также вода, заполнявшая трещины» [10, с. 61-69].

Рис. 4

Вулканы образовывались, как на дне океанов, так и на поверхности Земли. Кратеры подводных вулканов закупоривались быстрее и прочнее из-за охлаждения водой, а для извержения наземных вулканов требовалось более высокое давление магмы ввиду больших высот кратеров.

При извержении вулканов происходила дегазация магмы из-за низкого внешнего давления и в атмосферу планеты поступали вулканические газы, которые взаимодействовали с водой (в виде туманов и дождей).

При этом оксиды серы и азота, а также серо-, хлоро- и фтороводороды соединяясь с атмосферной водой, образовывали соответствующие кислоты, которые взаимодействовали с поверхностными соединениями с образованием природных минералов – типа гипса CaSO4, карналлита KCl·MgCl2·6H2O, медного CuSO4 и железного FeSO4 купоросов, мирабилита – Na2SO4·хH2O, хлоридов натрия и калия – NaCl, KCl и т. д., а в атмосфере оставались относительно устойчивые газы – диоксид углерода, азот, метан, аргон и др.

Подводные же извержения закисляли воду вулканическими газами.

Предположительно, «гранитная магма», имеющая более высокую вязкость и меньшую подвижность, изливалась через нижерасположенные жерла подводных вулканов, под давлением воды с рН ниже 7, быстрее охлаждалась, меньше дегазировалась и поэтому имела меньшую плотность чем, например, более подвижные и текучие базальтовые магмы, извергаемые на поверхности суши.

Таким образом, на океанической коре выше начального слоя образовывалась твёрдая, с высокой плотностью (типа гранита) поверхность из застывшей лавы, а ниже н. с., формировалась рыхлая, пористая каменная структура, полости которой заполняла вода, что препятствовало плавлению этой рыхлой композиции расплавленной магмой.

Вода, поддавливаемая высоким гидростатическим давлением океанического столба, продолжала охлаждать магму и образовывать новые рыхлые породы, повышая давление в магме.

На поверхности суши, выше начального слоя, образовывался толстый базальтовый слой из извергаемой лавы, а ниже н. с. практически образований не было, кроме продавливания поверхности массивными горами.

Центробежные силы, возникающие при вращении Земли, способствовали тому, что самые крупные вулканические горы образовывались ближе к экватору (типа Мауна-Кеа и Мауна-Лоа), это же явление наблюдалось и на Марсе (вулкан Олимп, горы Арсия, Павлина и Аскрийская).

Подводя итог, можно отметить, что основными причинами вулканической активности являются следующие процессы:

1. Проникновение воды, из-за высокого гидростатического давления, через океаническую кору в магму, перехода воды при высоких давлениях и температурах в состояние сверхкритической жидкости, которая увеличивает свой первоначальный объём в более чем в три раза, и что создавало повышенное давление в теле магмы;

2. Образующиеся при этом газообразные продукты также увеличивали давление в магме, и они же определяли состав атмосферы древней Земли при извержениях вулканов;

3. Образование газов, при взаимодействии жидкой магмы с водой, способствовало кристаллизации магмы с образованием океанической коры (ниже н. с.) с пористой структурой, помимо этого, увеличивалась её рыхлость и трещиноватость. Эти полости заполняла вода, что препятствовало расплавлению этой структуры магмой.

Таким образом, эти процессы приводили к увеличению объёма рыхлой океанической коры, что в свою очередь приводило к уменьшению доступного места для магмы.

Иными словами, происходило не расширение планеты изнутри, а увеличение толщины пористой и рыхлой океанической коры ниже н. с., а также увеличение давления магмы, создаваемого водяным паром и газообразными продуктами реакции, что приводило к выдавливанию магмы на земную и океаническую поверхность через вулканы.

Данное предположение было подтверждено при бурении Кольской сверхглубокой скважины: «Так, на глубинах 9–12 км встретились высокопористые трещиноватые породы, насыщенные подземными сильно минерализованными водами» [11].

4. Незначительное влияние оказывала Луна (в те времена находившейся ближе к Земле), которая приводила к небольшим возвратно-поступательным движениям воды, что увеличивало скорость её проникновения через океаническую кору.

Образование континентов

Существует теория, что все современные материки произошли от одного древнего континента Пангея, который составлял по площади примерно 150 млн км², что составляет площадь всех современных материков Земли.

Площадь Пангеи была вероятно на 30 млн км² больше, так как это площадь шельфов всех материков, которые были затоплены водой при последнем Всемирном Потопе (Быт. 7:17–24). Тот факт, что шельфы представляли собой единую поверхность с материками показывают русла рек, сохранившиеся с допотопных времён:

Рис. 5

Рис. 6

Таким образом, площадь единого материка Пангея была приблизительно 180 млн км². Этот единый материк примерно 200–250 млн лет распался на современные материки.

Некоторые учёные предполагают, что этот материк и раньше распадался, и снова соединялся, но эта теория не выдерживает критики.

Как, например, может идеально по размерам совместиться Южная Америка с Африкой, а потом опять разъединиться без образования следов, если относительно небольшая Индийская плита при столкновении с Евразией образовала самые высокие в мире Гималайские горы.

Древний континент Пангея был неделимым и никогда ранее не распадался.

Тогда возникает вопрос – каким образом этот континент сохранялся единым примерно 4,3 млрд лет, но за 0,2 млрд лет распался на материки, которые заняли свои современные положения? При этом угловая скорость вращения Земли раньше была выше и составляла примерно 15–18 часов в сутки и соответственно центробежные силы были выше.

Причина может быть следующая – древняя Пангея был не континентом посредине огромного океана, а был океаном, посредине огромного материка.

Как было показано выше, на дне древнего океана вода продавливалась высоким гидростатическим давлением через океаническую кору в мантию, охлаждая последнюю и образовывала океаническую кору ниже начального слоя с рыхлой и пористой структурой, что привело к следующей ситуации:

- В жидкой магме возникает сила, которая стремиться вытолкнуть рыхлую океаническую кору, имеющую более низкую плотность по сравнению с более плотной магмой (3,64 г/см3 в верхней её части) – вверх, вместе с находящейся над ней слоем в несколько километров океанической воды (плотностью ≈1,03 г/см3) и слоем в несколько километров излившейся и затвердевшей лавы на её подводную поверхность;

- Земная же кора с толщиной (определяемым начальным слоем) 1–3 км и с многокилометровым слоем застывшей лавы на своей поверхности, а также многочисленными вулканическими горами, некоторые из которых превышали высоту 10 км. (типа вулканических гор Мауна-Кеа и Мауна-Лоа), оказывала давление своей массой на жидкую магму, находящуюся под ней. Таким образом происходит инверсия земной и океанической поверхностей, при которой океаническая кора всплывает на поверхность, а земная кора опускается и занимает более низкий уровень, заливается океанической водой и становится океаном:

Рис. 7

Рис. 8

При этом, вся выталкиваемая океаническая вода растекается по поверхности суши, образуя океан на площади 330 млн км² (современная площадь 360 км², минус площадь шельфов) при этом новый океан становится мельче (приблизительно, как современный).

После подъёма океанического дна древняя земная кора оказалась под водой и поступление воды в мантию начинает происходить через вновь образовавшуюся океаническую кору, при этом начинает прирастать рыхлым слоем уже новая океаническая кора. Так как этот процесс начал происходить всего 200 млн лет назад, толщина новой океанической коры в настоящее время не сильно увеличилась и составляет 5–8 км, что примерно в десять раз меньше земной. При этом рост новой земной коры прекратился (возможно несущественно уменьшается, ввиду расплавления рыхлого слоя магмой).

Тот факт, что древняя океаническая и земная кора поменялись местами, подтверждают следующие данные:

- «почти везде высоко в горах, где обнажаются древние осадочные породы, можно встретить окаменелости морских организмов разных геологических эпох. Окаменелости древних морских животных нашла группа ученых во внутреннем слое горных пород на ферме в графстве Глостершир в Великобритании. Возраст останков составляет 183 млн лет» [12].

- многие горы при всплытии разрушались, как и керны с больших глубин при бурении Кольской СГ-3: «пока керны доставали они сами по себе взрывались. И наверх доставали лишь кучку щебенки и песка» [11].

Рис. 9

- залежи гранита (который мог образовываться только в воде с кислой средой) находятся на поверхности только современной земной коры.

Вероятно, триггером к процессу инверсии поверхностей, послужило падение небольшого метеорита, который образовал фронт сжатой волны в жидкой магме и инициировал процесс инверсии поверхностей, и который с высокой вероятностью начался в экваториальной части, из-за центробежных сил, возникающих при вращении Земли.

Всплывший континент Пангея, имея значительную массу коры, толщиной 50–80 км, и оказавшись окружённым единым океаном с тонкой океанической корой 2-3 км., под действием центробежных сил Земли, раскололся на материки, которые в результате дрейфа заняли свои современные границы с образованием новых океанов и морей.

Рассчитаем, в самом грубом приближении, силы, действующие на земную и океаническую кору и количество лавы, извергшейся на эти поверхности:

Средняя плотность базальта составляет 2,85 г/см3 (2,60–3,10 г/см3) [13], плотность гранита – 2600 кг/м³ [14], плотность мантии 3,65 г/см3 (в верхней части). На страницах 194 и 195 [6] показаны значения плотностей кернов с больших глубин Кольской сверхглубокой скважины, но эти результаты не совсем корректны, потому что:

1. Из больших глубин удавалось извлечь меньше, чем 30% образцов:

- «Например на глубинах порядка 11 км внутреннее давление извлекаемых кернов достигало 1300 атмосфер. Так вот, пока керны доставали они сами по себе взрывались. И наверх доставали лишь кучку щебенки и песка… в целом удавалось извлечь не более 30% образцов» [11].

- «Как правило, поднятый керн рассыпался от активного газовыделения в шлам, так как не выдерживал резкой смены давлений» [15].

Таким образом, определялась плотность только неразрушенных образцов, то есть самых плотных и менее пористых. Вероятно, что именно образцы с более высокой пористостью (и меньшей плотностью) интенсивно саморазрушались из-за того, что в их порах находилась вода с растворёнными в ней под давлением газами. Если бы в образцах находилась чистая вода, то они, вероятно, не разрушались бы, так как сжимаемость воды (зависит от давления и температуры) составляет очень малую величину (порядка 0,0000490 атм⁻¹) и таким образом можно считать, что вода практически не сжимаема. Если бы в порах находилась солёная морская вода то, вероятно, образцы также бы не разрушились, так как сжимаемость морской воды хотя немного выше, чем чистой, но незначительно.

Откуда взялся этот газ в воде на таких больших глубинах? Этот газ, вероятно, и был образован в результате реакций воды с компонентами жидкой магмы.

2. Плотность образцов определяли гидростатическим взвешиванием [6, с. 193], значит определяли плотность пород с естественной влажностью, не показана плотность безводных пород.

Некорректности также признаются автором: «В нижней части разреза архейского комплекса полнота исследования физических свойств резко снижается вместе с уменьшением количества кернового материала» [6, с. 193].

Исходя из этого, допустим, что плотность пород на больших глубинах, определённая при бурении Кольской сверхглубокой скважины [6, с. 194-195] немного завышена, и примем её значение 2,5–2,7 г/см3, при этом плотность безводной породы примем ≈ 2,4 г/см3. Таким образом, разность плотностей безводных пород по сравнению с магмой составляет 1,25 г/см3 (3,65–2,40 г/см3), а разность плотностей пород, насыщенных водой, по сравнению с магмой составляет 1,05 г/см3 (3,65–2,60 г/см3).

Рассчитаем давление, приходящиеся на 1 м² древнего океанического дна:

Сила давления слоя лавы на 1 м² океанического дна составляет – 2730 кг/м3 (ср. плотность гранита и базальта) х 6000 м (средняя толщина гранитного и базальтового слоя) = 16380000 кг/м².

Давление воды на 1 м² дна при глубине 13000 м (6000 м. средняя толщина гранитного и базальтового слоя земной коры) составляет – (плотность (пл.) морской воды на глубине 7000 м. – 1,06 г/см3) 7000 м х 1060 кг/м3 = 7420000 кг/м².

Итого: общее давление на 1 м² океанического дна – 23800000 кг/м².

При толщине рыхлой океанической коры в 40 км. (ниже начального слоя), выталкивающая сила расплавленной магмы, приходящаяся на 1 м² дна, составляет (3650 кг/м3 (пл. магмы) – 2550 кг/м3 (пл. рыхлого слоя)) х 40000 м. = 44000000 кг/м².

Таким образом, общая выталкивающая сила на 1 м² составляет:

44000000 кг/м² – 23800000 кг/м² = 20200000 кг/м².

Давление на 1 м² древней земной коры:

2850 кг/м3 (пл. базальта) х 6000 м = 17100000 кг/м² (при этом незначительная часть от массы лавы, перешла в атмосферу в виде газов).

Итого – на земную кору оказывается давление 17100000 кг/м², а океаническую кору выталкивает сила 20200000 кг/м².

Таким образом, происходит инверсия поверхностей, океаническая кора поднимается вверх как на «воздушной подушке», а земная кора начинает погружение. Перетекающая вода на опускающую земную кору способствует этому процессу. Инверсия происходила медленно и при общем исполнении на 90–95%, завершилась через 40–60 тыс. лет.

Подсчитаем грубо, сколько изверглось лавы на поверхности суши и океана, при образовании 40-километрового каменного рыхлого слоя (ниже н. с.) океанического дна (с предположением, что при взаимодействии воды с магмой с образованием 1 м3 рыхлого слоя, вся выдавленная магма извергается на поверхность планеты).

При образовании 1 м3 рыхлой породы, на поверхность выдавливалось: (3650 кг/м3 (пл. магмы) – 2400 кг/м3 (пл. безводной рыхлой породы)) = 1250 кг лавы. Так из 3650 кг магмы, 2400 кг расходовалось на построение новой рыхлой породы, а 1250 кг выдавливалось на поверхность планеты.

Площадь древнего океана – 180000000 км², толщина каменного рыхлого слоя – 40 км, общий объём образовавшегося рыхлого слоя:

![]() .

.

Масса выдавленной этим слоем лавы составляет: ![]() кг.

кг.

Предположим, что вся лава выдавилась равномерно по всей поверхности земли и океана, тогда: ![]() м² (вся поверхность планеты) = 17647058 кг/м² – это вес лавы приходящейся на 1 м² древней земной и океанической поверхности. Разделим этот вес на среднюю плотность базальта и гранита – 2730 кг/м3 и получаем, что высота слоя излившейся лавы на земную и океаническую поверхности составляет 6464 м или примерно 6,5 км, что коррелирует с результатами, полученными при бурении СГ-3.

м² (вся поверхность планеты) = 17647058 кг/м² – это вес лавы приходящейся на 1 м² древней земной и океанической поверхности. Разделим этот вес на среднюю плотность базальта и гранита – 2730 кг/м3 и получаем, что высота слоя излившейся лавы на земную и океаническую поверхности составляет 6464 м или примерно 6,5 км, что коррелирует с результатами, полученными при бурении СГ-3.

Так при бурении СГ-3 первые 7 км были крепкие и состояли из прочных гранитов, после которых бур вошел в непрочные слоистые породы (рыхлые породы ниже н. с.): «До глубины в 7000 метров бурение проходило относительно спокойно, бур проходил через однородные прочные граниты. После этой глубины буровая головка вошла в менее прочные слоистые породы. При прохождении через них ствол скважины стал осыпаться с образованием каверн» [16].

Таким образом, первые 7 км составляли твёрдые и прочные породы, образованные из застывшей лавы, а ниже находились рыхлые каменные породы, которые были сформированы ниже начального слоя древней океанической коры.

Великое пермское вымирание

Произошло примерно 250 млн лет назад и является самым крупным массовым вымирание за всю историю Земли. По данным исследователей вымерло 96% всех морских видов и 70% наземных, погибли почти все растения и это был единственный случай в истории, когда погибли практически все насекомые. Учёные считают, что этот период продолжался до 60 тыс. лет и был вызван падение метеорита, который спровоцировал выбросы диоксида углерода, содержание которого в атмосфере значительно возросло. Данная теория не выдерживает критики.

Как может падение метеорита вызвать такой большой выброс диоксида углерода в атмосферу, откуда взялся CO2 и куда впоследствии исчез? Как при выбросе CO2 смогло погибнуть огромное количество морских животных и тем более растений, которые живут за счёт преобразования углекислого газа в ходе фотосинтеза? Почему катастрофа заняла такое длительное время? Почему погибло много наземных животных и почти все насекомые?

Предлагаемая концепция даёт ответы на эти вопросы.

В атмосфере планеты содержится примерно 830 миллиардов тонн двуокиси углерода, а гидросфера содержит примерно в 40–50 раз больше растворённого CO2. Чем ниже температура воды, тем значительнее растворимость CO2 в ней. Температура воды в океане на глубине 3-4 тыс. метров и более, составляет примерно +2°С, 75% океанической воды имеют температуру в диапазоне 0÷4°С.

При инверсии земной и океанической поверхностей, по выше предложенной теории, происходил постепенный подъём воды с больших глубин древнего океана и её перелив через мелкие и нагретые земные поверхности, что привело к увеличению температуры воды и дегазации растворённых в воде диоксида углерода и кислорода (также других газов), которые перешли в атмосферу. Так как растворимость углекислого газа в воде значительно выше, чем кислорода, то произошло значительное увеличение его доли в атмосфере, что привело к увеличению давления воздуха.

Помимо этих процессов, водой затоплялись огромные территории, что вызывало гибель растений и животных, которые (тем более насекомые) не смогли их покинуть. Также, на длительное время существенно сократилась площадь твёрдых участков суши, на которых произрастали растения. Морские обитатели погибали из-за обмеления и постепенного высыхания участков древнего океана и уменьшения растворённого в воде кислорода. Так как на вновь образованной суше (бывшем океаническом дне) не произрастали растения, то на определённое время существенно сократилась кормовая база для животных. В основном спасались животные только в гористой местности.

После окончания основного процесса инверсии поверхностей, в водах океана со временем восстановился прежний температурный режим и концентрации растворённых диоксида углерода и кислорода.

.png&w=384&q=75)

.png&w=640&q=75)