Современное общество активно погружается в визуальную культуру, и роль фотографии в этом контексте становится все более значимой. Фотография служит мощным инструментом для создания и продвижения визуальных образов, что приводит к увеличению числа обращений к профессиональным фотографам. Все больше людей стремится зафиксировать важные моменты своей жизни именно на профессиональных фотосессиях, которые становятся важным социальным явлением, интегрированным в повседневность.

Одним из ключевых аспектов фотографии является то, что человек, рассматривая свои снимки, становится наблюдателем собственной жизни. Это позволяет ему работать над своей идентичностью и самовосприятием [2, с. 64-109]. Решая участвовать в фотосессии, человек сам выбирает позы, одежду и декорации, создавая тем самым «другое Я», которое он хочет продемонстрировать окружающим. В этом процессе также играет роль фотограф, использующий специальные программы для обработки изображений, что вносит дополнительный вклад в формирование образа, запечатленного на снимках.

Почти двести лет фотография используется в различных сферах человеческой деятельности, а в последнее время за счет широких возможностей и возрастающей доступности она нашла применение и в области практической психологии, прежде всего, как инструмент психотерапевтической работы [3, с. 133-137].

Фототерапия предполагает взаимодействие психолога и клиента посредством художественных фотообразов, в разные моменты их создания – в процессе фотографирования и(или) в процессе восприятия запечатленного на фотоснимке образа. Могут использоваться и самостоятельные фотоработы клиента, и снимки, на которых запечатлен он сам, и различного рода автопортреты, а также фотоколлекции и фотографии из семейного альбома. Как и в большинстве видов арт-терапии, работа с фотографией сочетается с другими видами художественной деятельности: рисованием, танцем, театром, музыкой и др. [7, с. 387-389].

Основоположница данного подхода Дж. Вайзер разделила способы использования фотографии в терапии на три составляющие: арт-терапию, фототерапию, терапевтическую фотографию [1].

Сегодня можно говорить о зарождающемся интересе отечественных психологов и психотерапевтов к использованию фотографии в практической (консультативной) работе. Зарубежные формы фототерапии в нашей стране практикуют и распространяют А. И. Копытин и О. И. Перевезенцева [4]. Причина столь осторожного использования методов фототерапии несмотря на то, что любительская фотография в настоящее время переживает бум, может быть связана с недостатком серьезных научных исследований в области данного терапевтического метода и его эффективности.

Немаловажно и то, что психолог сам должен интересоваться фотографией, а в некоторых случаях – владеть профессиональными навыками фотографирования. Ведь в специальной литературе описаны случаи, когда в роли фотографа выступает сам психолог (или психотерапевт) и фотографирует особые эмоциональные состояния клиента или результаты вхождения последнего в различные социальные роли [6].

Фотосессия – это творческий процесс фотографирования людей фотографом. К профессиональной фотосессии готовятся заранее, продумывая образ, тематику, локацию съемки. Здесь можно перевоплотиться в желаемый образ или напротив сделать максимально естественные снимки. На снимках фиксируется образ тела в моменте, с эмоциями и мимикой. Из большого количества фото выбираются самые лучшие на обработку вместе с фотографируемым.

Если отталкиваться от теорий Н. А. Батурина и И.С. Кона [8] о способах формирования самоотношения, как интеграции частных самооценок, то важно сравнить пять этапов этого формирования с этапами фотосессии:

- Формирование: усвоение оценок других людей. Чтобы получить информацию, знание о себе, человек обращается за помощью к своему социальному окружению. Он узнает о себе новое, по тому, как ведут с ним себя окружающие и как он ведет себя с окружающими. Фотосессия: после того как фотографии готовы, они чаще всего публикуются в социальные сети, или показываются своим близким, где люди их оценивают и комментируют, тем самым человек получает обратную связь о себе.

- Формирование: социальное сравнение. Сравнение себя и своих качеств с особенностями окружающих, которые необходимы для понимания самого себя. Фотосессия: у фотографируемого появляется возможность сравнить свои профессиональные снимки с другими людьми, в том числе эталонами и моделями, задающими тенденции на привлекательность, тем самым сделать вывод о себе.

- Формирование: выведение оценок себя на основе знания своего поведения. Человек узнает о себе и своих возможностях через собственные действия. Фотосессия: фотографируемый оценивает свой итоговый образ, через раннее совершенные действия – позирование, выбор ракурсов, мимики.

- Формирование: смысловая интеграция жизненных переживаний. На ее основе все три предыдущих механизма образуют взаимосвязи и взаимопереходы. Понятие смысловой интеграции подчеркивает системность и ценностно-смысловой характер, неразрывную связь между когнитивными (что, насколько и благодаря чему осознается) и мотивационными аспектами Я-концепции. Фотосессия: фотографируемый способен интегрировать положительный опыт внешних оценок, сравнения себя с другими, собственных действий в сознание.

- Формирование: сопоставление уровня своих притязаний с объективными результатами своей деятельности. Стремление к достижению цели той степени сложности, на которую человек считает себя способным. Человек сосредотачивает внимание на самом себе, сравнивает и оценивает свое «Я-реальное», со своими внутренними «шаблонами» и ценностями. Фотосессия: человек сравнивает полученный образ в ходе фотосессии со своим эталоном красоты. Это может быть, как сравнение оригинальных снимков (Я-реальное) с конечным итоговым (Я-идеальное), так и сравнение своей фотосессии с фотосессиями любимых моделей, актеров, кумиров.

Таким образом, можно сделать вывод, что фотосессия может создавать условия, в которых будет формироваться самоотношение к образу физического Я. Качество этого формирования будет зависеть от положительного или отрицательного опыта этих фотосессий. Кроме того, с помощью фотосессии можно создать новый эталон привлекательности, корректировать собственные представления о себе, влияя на идентичность личности. Примерами фототехник могут служить следующие: фотопортреты (А. И. Копытин), фотосессия с применением терапевтической беседы (И. Морозли), фотосессия с созданием образа Я-идеального, Я-реального [5, с. 117-124].

Важно отметить, что для достижения положительного эффекта фотографу необходимо заранее подготовить клиента и обстановку, чтобы он покинул фотосессию с улучшенной самооценкой и эмоциональным фоном. Это требует применения особенных методик, способствующих психологическому комфорту клиента, что в дальнейшем влияет на его идентичность и представления о себе.

В этой связи нами был разработан метод «ДНС: дыши, не позируй, смейся», которой пользуемся на протяжении нескольких лет в работе над фотографией.

Данный метод представляет собой комплексный подход к фотосессиям, направленный на снижение уровня тревожности у клиентов и создание подлинных, выразительных изображений. Этот метод базируется на трех принципиально важных правилах, каждое из которых выполняет свою функциональную роль в процессе съёмки.

Первое правило – «дыши» – акцентирует значимость контроля за дыханием во время фотосессии. Исследования показывают, что психологическое состояние клиента в значительной степени зависит от ритма его дыхания. При попадании в область внимания камеры многие люди инстинктивно задерживают дыхание, что может стать причиной возникновения стойкого мышечного напряжения и статичных, неестественных поз. Методика глубокого дыхания, которую я обучаю своих клиентов, направлена на расслабление мышц и активизацию естественных эмоций, что, в свою очередь, способствует формированию более живых и выразительных кадров.

Второе правило – «не позируй» – деконструирует традиционные представления о фотосессии как о строго структурированном и формальном процессе. Вместо этого я акцентирую внимание клиентов на взаимодействии и естественном общении между собой, что создает условия для спонтанных и искренних моментов. Эмпирические исследования в области социальной психологии подтверждают, что непринужденное взаимодействие между объектами съёмки может привести к более выразительным и эмоциональным изображениям, что особенно актуально в жанрах семейной и парной фотографии.

Третье правило – «смейся» – исследует значимость проявления эмоциональной открытости, особенно через смех. Во время фотосессий искренние эмоции, такие как смех, не только положительно влияют на атмосферу съемки, но и помогают отвлечь внимание от внутренних страхов и волнений, связанных с самооценкой. Позитивные эмоции, запечатленные на фото, становятся не только центральным элементом изображения, но и создают прочные ассоциативные связи с положительными воспоминаниями, что подчеркивается в исследованиях о влиянии эмоций на восприятие изображений.

Существуют также важное правило подготовки к фотосессии, обеспечивающие максимальную эффективность и комфорт для клиента: перед началом фотосессии необходимо провести вводный разговор с клиентами, продолжительностью 5–10 минут, что способствует установлению доверительного контакта и снижению уровня тревоги. Полемика о важности предварительной настройки и подготовки клиентов в психологическом контексте подтверждает эффективность данного подхода, позволяя использовать снятие стресса для достижения более качественных и эмоционально насыщенных фотографий.

Принцип «ДНС: дыши, не позируй, смейся» в настоящий момент набирает популярность среди профессиональных фотографов, что свидетельствует о его универсальности и применимости в различных контекстах. Этот подход не только помогает клиентам преодолевать страхи, связанные с камерой, и создавать более естественные образы, но также вдохновляет фотографов на внедрение инновационных методов взаимодействия с моделями. В результате, «ДНС: дыши, не позируй, смейся» предлагает новое понимание фотосессий, значительно обогащая традиционные практики и способствуя созданию искренних и трогательных моментов, которые остаются в памяти на долгие годы.

Для выявления эффективности работы данного метода нами было проведено исследование по выявлению влияния процесса фотосессии на самоотношение человека среди ста наших клиентов в период с 2023 по 2024 гг. В качестве диагностического инструментария использовался тест-опросник самоотношения В. В. Столина и С. Р. Пантилеева [1]. Опрос проводился онлайн посредством заполнения Google-формы. В опроснике представлено 5 основных шкал:

- Самоуважение – шкала, объединивших утверждения, касающиеся «внутренней последовательности», «самопонимания», «самоуверенности». Речь идет о том аспекте самоотношения, который эмоционально и содержательно объединяет веру в свои силы, способности, энергию, самостоятельность, оценку своих возможностей контролировать собственную жизнь и быть самопоследовательным, понимание самого себя;

- Аутосимпатия – шкала, объединяющая пункты, в которых отражается дружественность-враждебность к собственному «Я». В шкалу вошли пункты, касающиеся «самоприятия», «самообвинения». В содержательном плане шкала на позитивном полюсе объединяет одобрение себя в целом и в существенных частностях, доверие к себе и позитивную самооценку, на негативном полюсе – видение в себе по преимуществу недостатков, низкую самооценку, готовность к самообвинению. Пункты свидетельствуют о таких эмоциональных реакциях на себя, как раздражение, презрение, издевка, вынесение самоприговоров;

- Самоинтерес – шкала отражает меру близости к самому себе, в частности – интерес к собственным мыслям и чувствам, готовность общаться с собой «на равных», уверенность в своей интересности для других;

- Ожидаемое отношение других людей – шкала, отражающая ожидание позитивного или негативного отношения к себе окружающих. Человек, ожидающий антипатичного отношения к себе, ждет его как от большинства, от посторонних или мало с ним связанных людей, так и от немногих, любовь которых ему важна. От других людей такой человек ждет отрицания его внутренних достоинств (совести), антипатии к своей внешности. При этом он как бы принимает (постулируемую им) антипатию других, что проявляется в том, что себе он не желает добра по-настоящему. Себя он считает уникальным, непохожим на других, не ставит перед собой задачу на увеличение самоуважения.

- Общая шкала глобального самоотношения (шкала S): измеряет интегральное чувство «за» или «против» собственного «Я» испытуемого.

Результаты исследования представлены ниже.

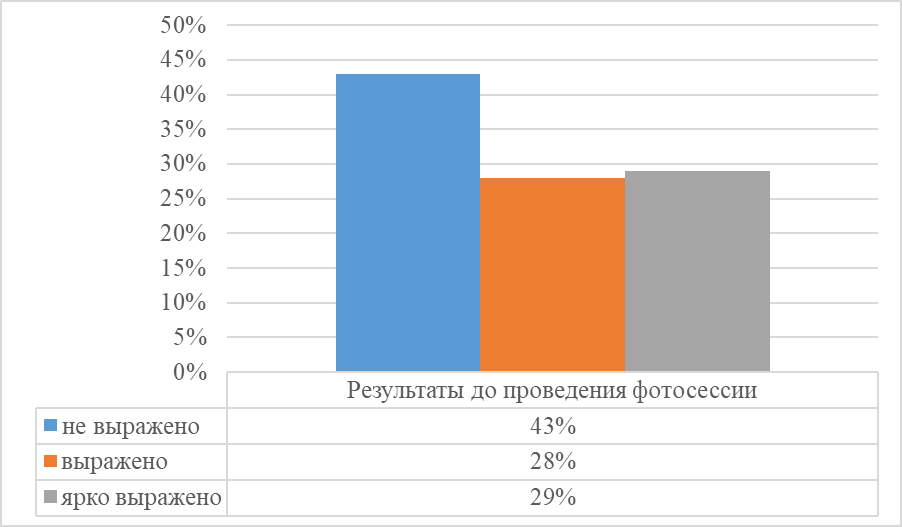

Во-первых, за неделю до проведения фотосессии, клиент проходил первичный опрос для установления его самоотношения до получения опыта прохождения фотосессии в наших условиях. Рассмотрим уровень глобального самоотношения на рисунке 1.

Рис. 1. Результаты первичной диагностики по уровню глобального самоотношения, в %

На основе результатов исследования, проведенного с участием 100 испытуемых до фотосессии, можно наблюдать разнообразие в уровне самоотношения участников. Среди этих 100 респондентов 43% проявили невыраженное самоотношение, что может свидетельствовать о неопределенности или нейтральности в их восприятии себя. Эти люди, скорее всего, не испытывают ярких эмоций или четких оценок относительно своих качеств, способностей и места в обществе.

Среди испытуемых также 28% имеют выраженное самоотношение. Это указывает на наличие более четких мнений о себе, которые могут быть как положительными, так и отрицательными. Такие участники, вероятно, уже прошли через процесс самоанализа и имеют определенные представления о своей личности и своем месте в социальной среде.

29% испытуемых обладают ярко выраженным самоотношением, что говорит о высоком уровне вовлеченности в процесс самооценки. Эти люди могут активно формировать свои взгляды о себе, что может проявляться как в уверенности, так и в самокритике. Эта группа, как правило, эмоционально более активна и вероятнее всего имеет сильные чувства и мнения о собственных достоинствах и недостатках.

Таким образом, в исследованной группе преобладает невыраженное самоотношение, что может указывать на потенциальные области для работы психологов или специалистов по личностному развитию. Несмотря на это, более половины участников (в 57%) имеют какой-либо уровень самосознания, что открывает возможности для дальнейшего развития и работы над самооценкой.

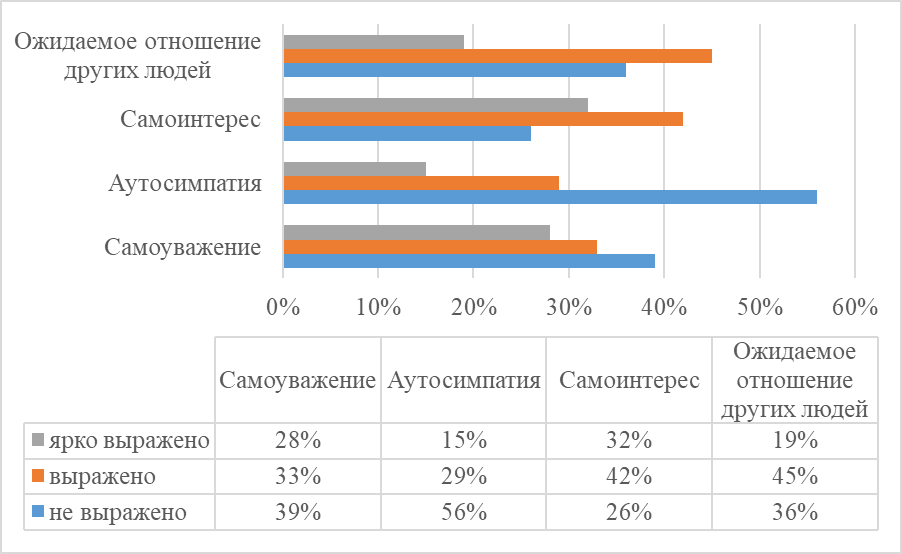

Далее рассмотрим самоотношение, дифференцированное по самоуважению, аутосимпатии, самоинтересу и ожидаемого отношения к себе на рисунке 2.

Рис. 2. Результаты первичной диагностики дифференцированного самоотношения по самоуважению, аутосимпатии, самоинтересу и ожидаемого отношения к себе, в %

В области самоуважения наблюдается, что 39% участников имеют невыраженное самоуважение, что может указывать на недостаточную уверенность в себе и отсутствие четкого понимания своих достоинств. 33% испытуемых продемонстрировали выраженное самоуважение, что свидетельствует о наличии определенного уровня уверенности и положительного отношения к своим способностям. При этом 28% респондентов обладают ярко выраженным самоуважением, что указывает на высокую степень веры в свои силы и позитивного самоощущения.

Что касается аутосимпатии, результаты показывают еще более выраженную тенденцию: 56% испытуемых имеют невыраженную аутосимпатию, что может говорить о проблемах с принятием себя и высокой вероятности самокритики. В то же время 29% респондентов продемонстрировали выраженную аутосимпатию, в то время как 15% обладают ярко выраженной аутосимпатией, что говорит о наличии положительного отношения к себе и самопринятия в большей степени.

При анализе самоинтереса 26% испытуемых показали невыраженный самоинтерес, что может указывать на недостаток любопытства к собственным мыслям и чувствам. Напротив, 42% имеют выраженный самоинтерес, что свидетельствует о готовности быть в контакте со своими внутренними переживаниями. Кроме того, 32% участников демонстрируют ярко выраженный самоинтерес, что указывает на активный интерес к собственной личности.

Наконец, в категории ожидаемого отношения других людей 36% испытуемых оказались с невыраженными ожиданиями. Это может говорить о неопределенности в социальных взаимодействиях. Однако 45% имеют выраженные ожидания положительного или отрицательного отношения к себе со стороны окружающих, в то время как 19% респондентов обладают ярко выраженными ожиданиями, что может указывать на их чувствительность к оценкам окружающих.

В целом, результаты по данным шкалам демонстрируют разнообразие самоотношения у испытуемых, а также выявляют тенденции, которые могут быть полезны для дальнейшей работы над самооценкой и принятием себя. Данные о высоком проценте невыраженной аутосимпатии и самоотношения подчеркивают необходимость поддержки и психологической работы для повышения уровня положительного самоощущения среди участников.

Общий вывод по результатам первичного опроса участников исследования демонстрирует значительное разнообразие в уровне самоотношения, а также выявляет определенные тенденции в аспектах самоуважения, аутосимпатии, самоинтереса и ожидаемого отношения со стороны других.

В частности, высокая доля испытуемых с невыраженным самоуважением и аутосимпатией (39% и 56% соответственно) указывает на наличие трудностей в осознании и принятии своих достоинств, что может свидетельствовать о низком уровне уверенности в себе и подверженности самокритике. Это может быть областью для психотерапевтической работы или личностного роста.

С другой стороны, результаты по самоинтересу показывают более сбалансированное распределение, где значительное количество участников проявляют готовность использовать свои внутренние ресурсы (42% с выраженным самоинтересом). Это представляет собой положительный знак, так как заинтересованность в своих чувствах и мыслях является важной основой для личностного развития.

Наконец, данные об ожидаемом отношении со стороны других показывают смешанные результаты, где 45% респондентов имеют выраженные ожидания, что может говорить о значимости внешней оценки для их самоощущения. Тем не менее около 36% испытуемых не имеют четких ожиданий, что может указывать на неопределенность в социальных взаимодействиях.

Таким образом, результаты исследования подчеркивают необходимость работы над самоотношением и развитием самопринятия у участников, а также могут быть использованы для разработки программ и мероприятий, направленных на улучшение самооценки и аутосимпатии, способствующих формированию более позитивного отношения к себе и окружающим.

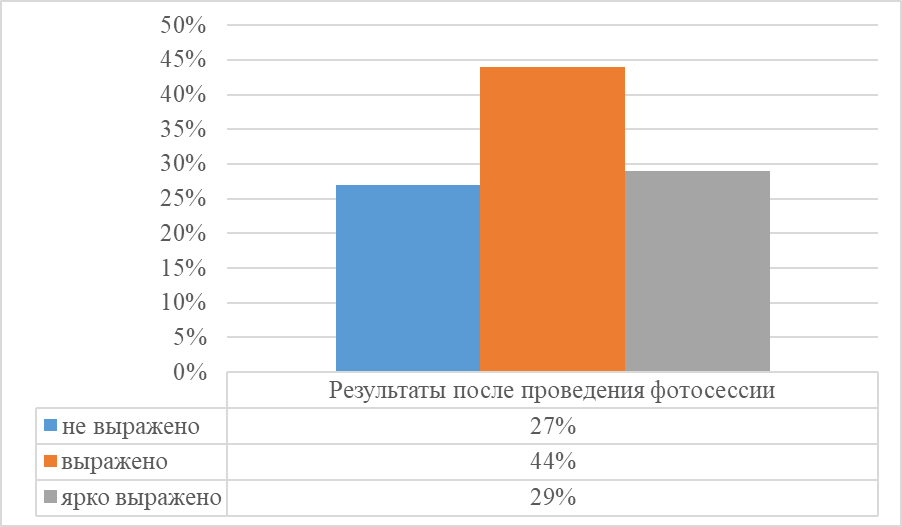

Далее, через неделю после процесса проведения фотосессии, респонденты заполняли тот же опросник. Опишем полученные результаты.

Рис. 3. Результаты контрольной диагностики по уровню глобального самоотношения, в %

Результаты исследования, проведенного среди 100 испытуемых после фотосессии по методике «ДНС: дыши, не позируй, смейся», показывают положительные изменения в глобальном самоотношении участников.

В частности, наблюдается значительное снижение доли людей с невыраженным самоотношением, которое уменьшилось с 39% до 27%, что указывает на успешное повышение уверенности участников. Это свидетельствует о том, что фотосессия помогла большинству испытуемых улучшить свою самооценку и восприятие себя.

Кроме того, увеличилась доля респондентов с выраженным самоотношением, которая возросла с 33% до 44%. Это говорит о том, что методика оказала положительное влияние на формирование более позитивного отношения к себе после фотосессии, позволяя участникам взглянуть на себя с новой точки зрения.

В то же время процент участников с ярко выраженным самоотношением остался практически неизменным, увеличившись лишь с 28% до 29%. Это может указывать на то, что, хотя изменения в сфере уверенности произошли у большинства респондентов, не всем удалось перейти в категорию «ярко выражено» в своих самоотношениях. Это подчеркивает, что данный аспект может требовать дальнейшей работы и индивидуального подхода.

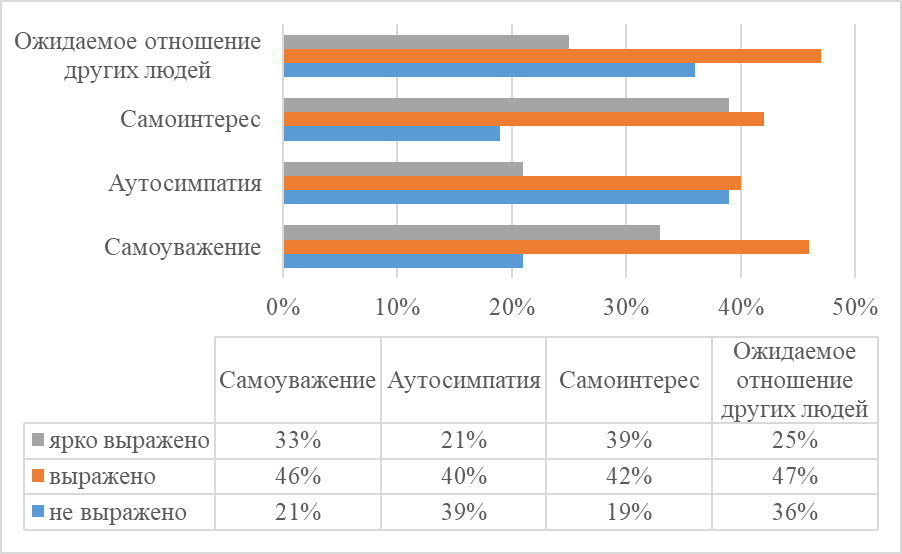

Рис. 4. Результаты контрольной диагностики дифференцированного самоотношения по самоуважению, аутосимпатии, самоинтересу и ожидаемого отношения к себе, в %

Результаты исследования, проведенного после фотосессии по методике «ДНС: дыши, не позируй, смейся», среди 100 испытуемых показывают положительные изменения в самоотношении, дифференцированном по нескольким ключевым компонентам: самоуважению, аутосимпатии, самоинтересу и ожидаемому отношению к себе.

По первому критерию – самоуважению, доля участников с невыраженным самоуважением уменьшилась с 21% до 21%, что свидетельствует о постоянстве этой категории, однако количество людей с выраженным самоуважением значительно возросло до 46%, а процент ярко выраженного самоуважения составил 33%. Это говорит о том, что методика способствовала повышению уверенности респондентов в своем достоинстве и общей позитивной оценке себя.

Аудосимпатия продемонстрировала более сложные изменения. Доля испытуемых с невыраженной аутосимпатией осталась на уровне 39%, тогда как количество людей с выраженным уровнем аутосимпатии выросло до 40%. Тем не менее доля участников с ярко выраженной аутосимпатией составила только 21%. Это может указывать на необходимость дальнейшей работы в этом направлении, чтобы помочь людям развивать более глубокую привязанность и сострадание к самим себе.

Что касается самоинтереса, процент участников с невыраженным самоинтересом снизился до 19%, а доля испытуемых с выраженным самоинтересом увеличилась до 42%. Наибольший успех наблюдается в категории людей с ярко выраженным самоинтересом – 39%. Эти результаты подчеркивают, что методика положительно влияет на развитие личной заинтересованности участников, что важно для их эмоционального и психологического благополучия.

В области ожидаемого отношения других людей наблюдается улучшение: доля респондентов с невыраженным ожиданием относительно отношения к себе снизилась до 36%, тогда как количество людей с выраженным ожиданием возросло до 47%. Тем не менее процент участников с ярко выраженным ожиданием остался относительно низким – 25%. Это указывает на то, что, хотя после фотосессии повысились ожидания людей относительно того, как их воспринимают окружающие, многие из них все еще могут испытывать определенные сомнения.

В целом, результаты исследования свидетельствуют о заметных улучшениях в самоотношении испытуемых после фотосессии. Увеличение долей участников с выраженным и ярко выраженным самоуважением, самоинтересом и ожидаемым отношением других людей подчеркивает эффективность методики «ДНС: дыши, не позируй, смейся» в повышении уровня самооценки и эмоционального благополучия. Однако области, требующие дополнительного внимания, такие как аутосимпатия и ярко выраженное ожидание отношения других, подчеркивают необходимость продолжения работы над личным развитием участников.

Чтобы подтвердить эффективность нашего метода «ДНС: дыши, не позируй, смейся» как инструмента для фотосессии, позволяющего оказать положительное влияние на самоотношение человека, мы подвергли полученные результаты математической проверке. Проверка проводилась при помощи программы SPSS с использование T-критерия Вилкоксона, позволяющему оценить изменения в связных выборках.

Таблица

Результаты математической проверки по T-критерию Вилкоксона

| Статистические критерииa | |||||

Глобал. Самоот | Самоуважение | Аутосимпатия | Самоинтерес | Ожид. Отн. | |

Z | -3,347b | -3,525b | -3,355b | -1,856b | -1,388b |

Асимптотическая значимость (2-сторонняя) | ,001 | ,000 | ,001 | ,063 | ,165 |

| a. Критерий знаковых рангов Вилкоксона | |||||

| b. На основе положительных рангов. | |||||

Для каждого из показателей были рассчитаны значения Z, а также асимптотическая значимость. По результатам анализа, глобальное самоотношение значительно улучшилось, с Z = -3,347 и асимптотической значимостью (2-сторонняя) равной 0,001. Это указывает на то, что изменения в самоотношении участников являются статистически значимыми.

Аналогичные результаты наблюдаются и для самоуважения, где значение Z составило -3,525, а асимптотическая значимость равна 0,000, что также подтверждает наличие выраженных улучшений в этой области после фотосессии.

Что касается аутосимпатии, значение Z равно -3,355, а асимптотическая значимость составляет 0,001. Это также свидетельствует о статистически значимых изменениях в уровне аутосимпатии участников.

Для показателя самоинтереса, Z равен -1,856, а асимптотическая значимость составляет 0,063. Хотя это значение не достигает традиционного уровня значимости (0,05), оно, тем не менее, близко к этому порогу, что может указывать на тенденцию к улучшению самоинтереса участников после фотосессии.

Наконец, для ожидаемого отношения других людей значение Z составляет -1,388, а асимптотическая значимость равна 0,165. Этот результат также не указывает на статистически значимые изменения, что может означать, что у участников остались сомнения относительно ожиданий в отношении восприятия их окружающими.

В ходе всего исследования можно отметить, что фотосессия по методике «ДНС: дыши, не позируй, смейся» значительно повлияла на самоотношение участников в областях самоуважения и аутосимпатии, в то время как самоинтерес, а также ожидания отношения других участников требуют дальнейшего изучения и возможно дополнительных вмешательств для достижения более глубоких изменений.

.png&w=384&q=75)

.png&w=640&q=75)