В процессе эксплуатации строительные конструкции строений и сооружений подвергаются физическому износу, в результате которого, помимо прочих объективных факторов, на конструктивных элементах объектов строительства возникают дефекты и повреждения происхождения различной природы.

«Трещины, каверны, пустоты, расслоения» [2, с. 87] и другие повреждения в конструктивных составляющих строительных объектов уменьшают их несущую способность, ограничивают эксплуатационные свойства, а также приводят к тому, что возникают сомнения в сохранении безопасной среды для жизни и деятельности людей.

Именно в процессе производства строительно-технической экспертизы удается диагностировать причины и изучить природу возникновения таковых дефектов и повреждений строительных конструкций строений и сооружений. На практике такая экспертиза представляет собой комплексную и требует, помимо непосредственно эксперта-строителя, необходимости участия в исследованиях специалистов и других специальностей (например, биолога, почвоведа, химика, физика и др.).

Понятие «комплексной экспертизы» определено статьями УПК РФ, ГПК РФ, а также закреплено в Федеральном законе N73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности»: комплексной является экспертиза, к процессу производства которой привлекаются эксперты разных специальностей; необходимость её проведения обусловлена использованием различных научных направлений в пределах одной области знаний, если такое исследование требуется для «установления обстоятельств по делу» [6].

Существенная часть экспертизы есть натурный осмотр, который можно разделить два этапа больших этапа: визуальное и инструментальное изучение строительного объекта, его конструктива и отдельных элементов. В процессе такого осмотра делается вывод о необходимости привлечения специалистов иных областей знаний, смежных со знаниями эксперта-строителя, для решения вопросов ССТЭ именно в рамках комплексной судебной экспертизы.

Экспертный или, как его принято называть «натурный», осмотр для выявления дефектов и повреждений строительных конструкций строений и сооружений сопряжен с:

- выявлением повреждений (дефектов) строительных конструкций, их элементов, а также несоответствием проектным значениям;

- выявлением отклонений от указанных в нормативах или проектах;

- проведением измерений размеров дефектов и повреждений строительных конструкций, а также эксплуатационных свойств самого объекта;

- оценкой технического состояния строительных конструкций объекта, учитывая обнаруженные дефекты и повреждения;

- видео и фотофиксацией видимых дефектов и повреждений на объекте исследования, составлением карт и ведомостей дефектов» [1, с.122].

Методические указания по производству строительно-технических экспертиз [1, с.154] предусматривают основные особенности и порядок экспертных действий при проведении осмотра, что позволило выделить следующий алгоритм действий:

1. Подготовительным этапом к осмотру является изучение экспертом представленной технической документации строительного объекта (технического паспорта, проекта, выписки из ЕГРН) и ознакомление с результатами проведенных ранее исследований;

2. На втором этапе экспертом осуществляется выезд к объекту исследования и его общее визуальное изучение на соответствие конструктивным и объемно-планировочным решениям, которые обозначены в технической документации; в случае необходимости эксперт проводит комплекс замеров основных параметров объекта и его отдельных элементов, а именно: длины, ширины и высоты.

Именно на этом этапе происходит исследование объекта от общего к частному: от изучения объекта в целом, его общего внешнего вида до осмотра частей, его составляющих, в местах «расположения которых наблюдается наибольшее сосредоточение повреждений; а далее до изучения повреждений в местах стыков, узлов, мест сопряжений и только после этого отдельных составных частей – деталей». Такой осмотр позволяет достоверно установить участки «возникновения и развития процессов деформации в конструкциях объекта, а также зафиксировать параметры конструкций».

При этом включает в свой состав:

- исследование строительных конструкций в зонах повреждений;

- определение степени повреждения конструкций объекта и внесение участков локализации на план строений и сооружений;

- установление прочности строительных конструкций методами, являющимися косвенными (а именно: эталонными молотками и другими простейшими средствами);

- уточнение оправданности дополнительных испытаний конструкций и материалов для получения данных о фактических свойствах конструкций и их элементов [4, с.34].

Зонам с концентрацией дефектов (трещин, прогибов, вспучиваний и т.д.) необходимо уделять пристальное внимание, эксперт изучает их наиболее тщательно.

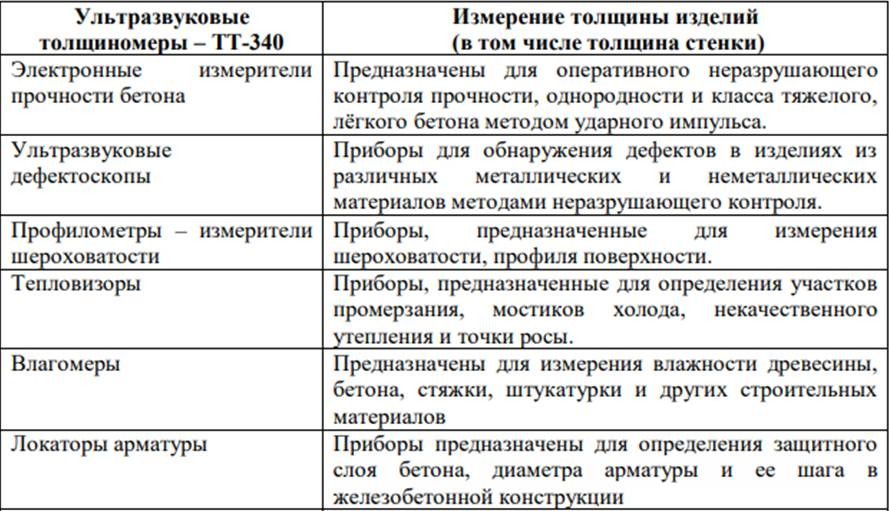

3. На данном этапе в условиях выезда к объекту именно инструментальными методами, доступными эксперту в полевых условиях, осуществляется определение основных технических характеристик объекта – «технический контроль» (например, рис.).

Рис. Оборудование, используемое при натурном осмотре строений и сооружений [3, с.45]

Также эксперт оценивает необходимость проведения геодезической съемки участка с расположенным на нем строительным объектом; и потребность более детального изучения конструктива, функционала объекта и внешних условий, в которых он находится (почвы, климат и пр.).

4. Важным этапом экспертного осмотра представляются «натурные испытания строительных конструкций исследуемого объекта (в себя включают применение различного рода методик: установление путем пластической деформации прочности строительных материалов, с помощью отрыва со скалыванием, обследование со сдавливанием)».

Результатом натурных исследований является подготовка акта экспертного осмотра (обследования) и анализ выявленных отклонений. Экспертом подробно описываются сведения, полученные им в результате осмотра, сопоставляет их с исходными параметрами об объекте из материалов дела, представленных для производства экспертизы органом или лицом, её назначивших.

Дефекты и повреждения элементов строительных конструкций исследуемых строений и сооружений, выявленные в ходе натурного осмотра, подлежат отдельной документальной и фото, видео-фиксации.

В качестве приложений к описанию объекта исследования, его основных частей выступают фотоматериалы, отражающие состояние основных технические параметры конструктива объекта.

Итогом натурного осмотра является вывод о необходимости или об её отсутствии привлечения специалиста смежной отрасли знаний «для решения диагностических задач строительно-технической экспертизы в комплексе (в таких областях, как геология, теплофизика, гидрогеология, и др.)» [4, с.36].

В составе комплексной экспертизы совместно решаются вопросы диагностического характера – о причинах возникновения повреждений (трещин, каверн и др.) и иных дефектов в строительных конструкциях объектов: о воздействии пожара, стихийных бедствий; о характеристиках качества строительных материалов, о подвижности почв [5, с. 73-74] и влиянии их на разрушения оснований и фундаментов и т.д.

Таким образом, натурный (экспертный) осмотр сооружений и строений, связанный с выявлением повреждений и дефектов в строительном конструктиве, является важным этапом судебной строительно-технической экспертизы, в связи с тем, что именно исследования такого рода позволяют обозначить необходимость комплексного исследования, а также максимально исчерпывающе и достоверно подойти к решению диагностических задач в рамках ССТЭ.

.png&w=384&q=75)

.png&w=640&q=75)