Прошло 80 лет с тех пор, как объединенными усилиями многих государств в прах был повержен германский фашизм, уничтожена его страшная военная машина. По величайшему историческому праву, завоеванному в смертельных битвах, оплаченному десятками миллионов жизней наших соотечественников, у этого вековечного события есть имя – Победа! Все дальше вглубь истории уходят те страшные дни и ночи, когда решалась судьба народов мира, честь и независимость нашей Отчизны, само существование великой страны и ее населения. Такое нельзя забывать!

К июню 1941 г. Вторая мировая война втянула в свою орбиту около 30 государств, вплотную подошла к границам Советского Союза. На западе не нашлось силы, которая смогла бы остановить армию нацисткой Германии, к тому времени оккупировавшую уже 12 европейских государств. Очередной военно-политической целью Германии стал разгром Советского Союза.

Рис. 1

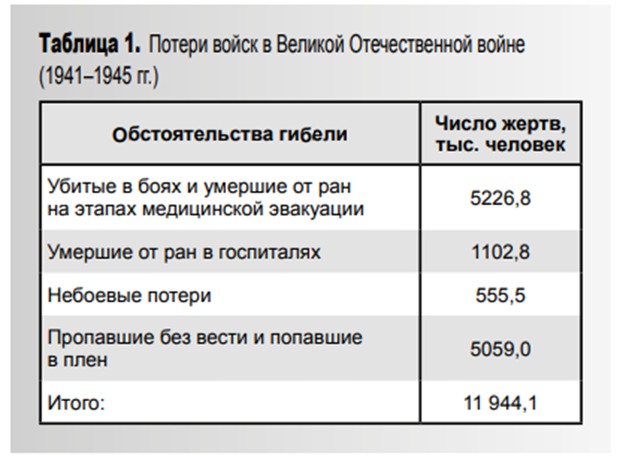

Нелегко нашей Родине далась эта великая Победа. Самыми тяжелыми для СССР последствиями были людские потери, составившие 27 млн человек (рис. 1, 2). Почти 12 млн человек составили потери войск, более 14 млн человек – потери гражданского населения.

Рис. 2

По своему характеру и масштабу Великая Отечественная война была всенародной – в ней участвовали огромные массы людей как на фронте, так и в сфере народного хозяйства. Огромный размах вооруженной борьбы на советско-германском фронте (6 тыс. км) потребовал проведения крупных военно-организационных мероприятий, прежде всего мобилизационных. За короткое время были мобилизованы 30 призывных возрастов (в общей сложности 5 млн 300 тыс. чел.), что позволило в первые 5 месяцев войны сформировать 291 дивизию c отдельным медицинским батальоном, 94 бригады с отдельной медицинской ротой, 380 полевых подвижных госпиталей, 38 рот медицинского усиления, 12 госпиталей легкораненых, 37 управлений эвакопунктами, 79 эвакоприемников, 1600 эвакогоспиталей. Всего за годы войны было призвано 20 млн человек [1, с. 8-15].

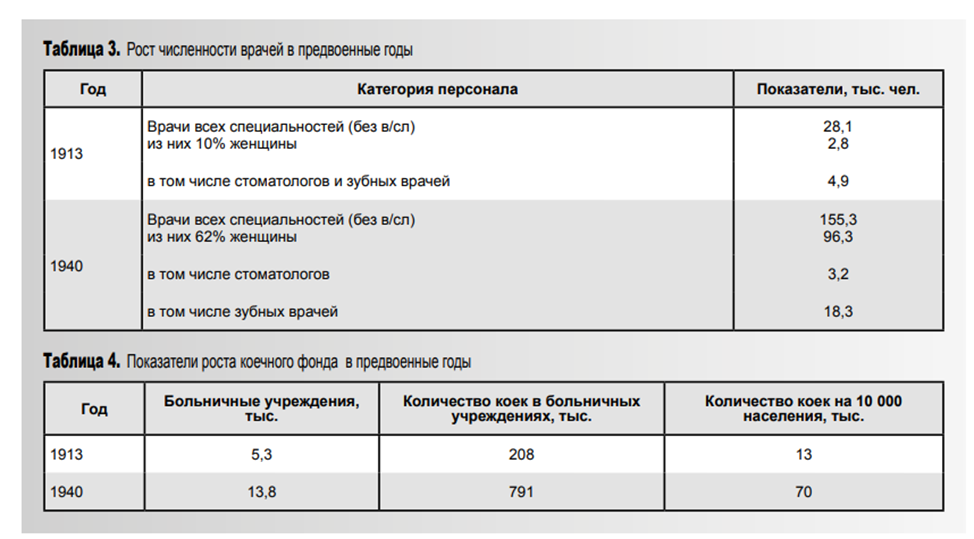

Особенно интенсивным за годы советской власти был рост численности врачей. В 1940 г. в СССР было 72 высших медицинских учебных заведения, в учреждениях здравоохранения трудилось 155 тыс. врачей (без учета военных) (рис. 3). Еще более интенсивно происходил количественный рост среднего медицинского персонала: 1913 г. – 46 тыс. чел., 1940 г. – 472 тыс. чел. В 1940 г. в стране было 990 средних медицинских учебных заведений с общей численностью учащихся, превышавшей 220 тыс.

Рис. 3

В эти годы бурно развивалась медицинская наука. Было создано более 250 научно-исследовательских институтов по разным направлениям. Важнейшей материально-технической базой для развертывания лечебных учреждений в период войны для лечения раненых и больных являются больничные учреждения страны. За годы советской власти их коечная емкость увеличилась в 4 раза (рис. 3). Развивалась сеть санаторно-курортных учреждений (880 санаториев на 145 тыс. коек и 1270 домов отдыха на 195 тыс. коек). Исключительно важное значение для организации полноценного лечения имела медицинская промышленность. К 1940 г. Наркомздраву СССР было подчинено 37 заводов. Кроме того, ряд заводов находились в ведении Наркомздравов союзных республик. Таким образом, в стране к началу войны была создана принципиально новая система здравоохранения, способная организовать всестороннее медицинское обеспечение Красной Армии и населения [1, с. 8-15].

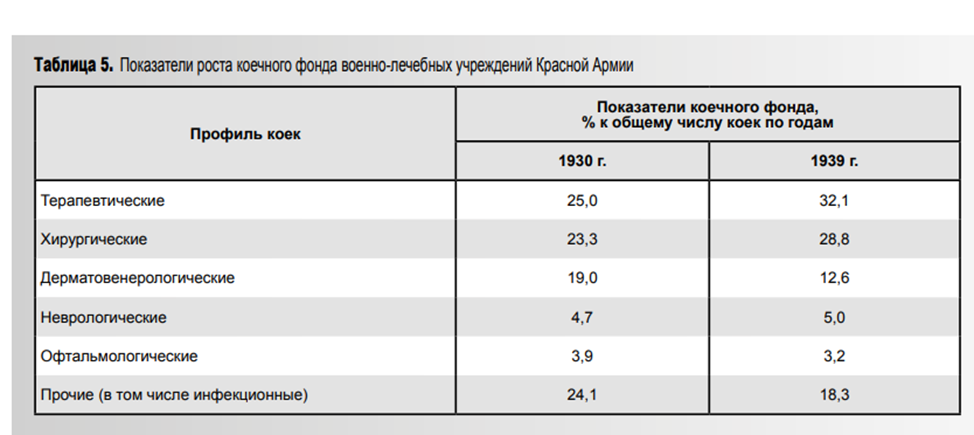

Создаются научно-исследовательские институты: Научно-исследовательский испытательный санитарный институт Красной Армии (1930), Авиационный научно-исследовательский санитарный институт Красной Армии (1935). В Военно-медицинской академии маломощные самостоятельные курсы военных и военно-медицинских предметов преобразуются в кафедры военно-медицинского профиля: военных и военно-санитарных дисциплин, кафедра военно-полевой хирургии, военно-химического дела, военной гигиены с курсом санитарной химической защиты, эпидемиологии. С 1936 г. по 1939 г. численность Красной Армии возросла почти в 2 раза (с 1,1 млн до 2 млн человек). В связи с этим резко возросла потребность в кадрах военных врачей. Высшая медицинская академия не справлялась с этой задачей, поэтому были открыты военно-медицинская академия в Куйбышеве (1939) и военно-морская в Ленинграде (1940), а также созданы военно-медицинские факультеты при 2м Московском, Харьковском и Саратовском медицинских институтах (1939). Эти меры позволили довести ежегодный выпуск военных врачей до 1000–1100 человек [2].

Рис. 4

Огромное внимание в предвоенные годы уделялось разработке оборудования для развертывания и работы медицинских подразделений и частей в полевых условиях. Были сконструированы и приняты на снабжение Красной Армии многие образцы типовых наборов и полевой медицинской техники. К началу войны потребность в них была удовлетворена на 10–15%. В 1938–1940 гг. медицинская служба приобрела опыт медицинского обеспечения войск в боевых условиях. Опыт медицинского обеспечения войск в этих конфликтах, а также его критическая оценка стали основой для дальнейшего совершенствования организации военно-медицинской службы и определения наиболее эффективных организационных форм и методов ее деятельности в условиях большой войны. Коренной перестройке подверглось войсковое звено: были созданы отдельные медико-санитарные батальоны, в стрелковом батальоне – санитарный взвод с врачом, в стрелковом полку – санитарная рота с автосанитарным транспортом (3 автомобиля) [1, с. 8-15].

В тот же период происходят значительные изменения в силах и средствах медицинской службы армии. В их состав включаются отдельная автосанитарная рота, автохирургический отряд, группы медицинского усиления, авиасанитарный отряд, моторизованные полевые подвижные госпитали и т. д. Опыт работы в самых различных условиях боевой обстановки стал предметом глубокого и всестороннего обсуждения в печати, на научных конференциях, различного рода совещаниях и сборах руководящего медицинского состава [3].

Однако провести в жизнь все, что было заложено в руководящих документах, до начала войны не удалось, и совершенствование организации медицинского обеспечения войск происходило в ходе начавшейся Великой Отечественной войны [4].

Важнейшей проблемой здравоохранения в целом и военно-медицинской службы в частности была укомплектованность медицинских учреждений кадрами, особенно хирургического профиля. Специализация врачебного состава здравоохранения мирного времени не могла обеспечить комплектование военно-медицинских учреждений подготовленными по военно-учетным специальностям кадрами (например, доля хирургов составляла 8,8%). Особо следует сказать о руководящем составе медицинской службы. Е. И. Смирнов писал по этому поводу: «Великая Отечественная война наглядно показала, какую большую оплошность мы сделали, готовя в высших военных учебных заведениях не руководящий состав медицинской службы, а младших врачей полков. Плохо, когда медицинская служба не имеет грамотных младших врачей, но велика беда, когда военная медицина, имея хороших рядовых врачей, не имеет подготовленных руководителей» [5, с. 234]

Для исправления этого просчета в 1943 г. была проведена реорганизация Военно-медицинской академии Красной Армии им. С. М. Кирова, были созданы 3 факультета: командно-медицинский, лечебно-профилактический и факультет подготовки старших врачей полков. Для слушателей первых двух факультетов предусматривался двухлетний срок обучения. На них готовился руководящий состав военно-медицинской службы Красной Армии, начальники медицинской службы, главные медицинские специалисты армий, фронтов и др. Укомплектование медицинской службы личным составом, ее обеспеченность госпитальными койками, санитарно-транспортными средствами, медицинским имуществом было острой проблемой не только в начальный период войны, но и практически на всем ее протяжении. Война оборвала планомерную деятельность советского здравоохранения и медицинской службы. Обстановка потребовала пересмотреть задачи медицинской службы Красной Армии, выдвинув на первое место те из них, которые стали главными в ходе войны. Одна из них – улучшение выноса раненых с поля боя и оказание им первой медицинской помощи. Приказ Народного комиссара обороны СССР № 281 от 23.08.1941 «О порядке предоставления к правительственной награде военных санитаров и носильщиков за хорошую боевую работу» имел огромное значение. Острый недостаток лечебных учреждений в результате срыва их развертывания требовал организации массовой эвакуации раненных и больных в тыл страны, проведения в сжатые сроки комплектования военно-медицинских частей и учреждений. В связи с призывом в армию большого количества врачей из запаса стало настоятельно необходимо конкретизировать и официально регламентировать положения единой военно-полевой медицинской доктрины [6].

На протяжении всей войны во всех звеньях медицинской службы систематизировался и обобщался опыт прошедших боев и операций. Проводились занятия, сборы, научно-практические конференции со всеми категориями медицинских специалистов.

Результаты опыта медицинского обеспечения войск в ходе Великой Отечественной войны позволили сформировать те факторы, которые определяли качественный уровень управления медицинской службой:

- высокий уровень теоретической разработки вопросов управления медицинской службой,

- нормативно-правовое регулирование управления медицинской службой оперативного звена в военное время;

- наличие подготовленных руководящих кадров медицинской службы от начальника медицинской службы бригады до начальника Главного военно-санитарного управления;

- рациональное построение всей системы управления медицинской службой, соответствующей задачам, организационно-штатной структуре органов управления;

- наличие устойчивой системы связи;

- владение оперативной обстановкой, четкие знания задач на предстоящую операцию и характер предстоящих боевых действий;

- планирование медицинского обеспечения войск в предстоящей операции;

- координация действий (взаимодействия) медицинской службы армий, фронтов [1, с. 8-15].

Лечебно-эвакуационное обеспечение войск во время Великой Отечественной войны представляло собой сложную высокоорганизованную систему, успешное функционирование которой было возможно только на основе развитой материально-технической базы гражданского здравоохранения и военно-медицинской службы, принятых на военное время принципов организации и методики управления их силами и средствами, обеспеченными подготовленными руководящими кадрами и достаточным числом квалифицированных специалистов [3].

Известные полководцы, выдающиеся военачальники Великой Отечественной войны в своих мемуарах дали высочайшую оценку деятельности военных врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитаров и санитаров-носильщиков. «То, что сделано советской военной медициной в годы минувшей войны, по справедливости может быть названо подвигом. Для нас, ветеранов Великой Отечественной войны, образ военного медика остается олицетворением высокого гуманизма, мужества и самоотверженности», – писал маршал Советского Союза И. Х. Баграмян [7].

.png&w=384&q=75)

.png&w=640&q=75)