Социально-личностные качества играют важнейшую роль в жизни каждого человека, определяя уровень его взаимодействия с окружающими людьми, степень готовности к учебной деятельности и социальную адаптацию. Особенно важен этап формирования этих качеств в дошкольном возрасте, когда закладывается фундамент будущих взаимоотношений ребенка с социумом [1].

Старший дошкольный возраст характеризуется активным развитием коммуникативных навыков, появлением новых форм общения со взрослыми и сверстниками, возникновением первых проявлений самосознания и самооценки. Именно в этот период формируются первые устойчивые социальные установки, нормы поведения и ценности, которые станут основой дальнейшего личностного роста и социального успеха [3, 5].

Актуальность исследования обусловлена необходимостью выявления текущего уровня сформированности ключевых социально-личностных качеств старших дошкольников для разработки эффективных педагогических технологий и стратегий воспитания, направленных на повышение социальной компетентности и готовность к школьному обучению [2, с. 104-108].

Поэтому цель настоящей статьи заключается в изучении специфики развития основных социально-личностных качеств у детей старшего дошкольного возраста. В качестве объекта нашего изучения мы выбрали три социально-личностных качества: коммуникативность, эмпатия и толерантность [4, с. 42-46].

Данная цель решалась при помощи комплекса методик, представленных в таблице 1.

Таблица 1

Критерии и методики диагностики сформированности социально-личностных качеств старших дошкольников

| Содержательные критерии | Методики диагностики |

| Действенная эмпатия как устойчивое содействие другому, помощь по собственному желанию | Методика 2. Изучение реальной действенной эмпатии (Модификация А. В. Запорожца) |

| Толерантность как готовность принять другие взгляды и ценности, несмотря на возможные разногласия; уважение к различиям между людьми в культуре, религии, национальности, мировоззрении, внешнем виде, поведении или образе жизни. | Методика № 3. Методика изучения толерантности детей (Доминика Де Сент Марс) |

| Коммуникативность как умение эффективно общаться с другими людьми, выражать свои мысли ясно и понятно, воспринимать и интерпретировать получаемую информацию, выстраивать продуктивные взаимоотношения в различных социальных ситуациях. | Методика № 4. Карта наблюдений за проявлениями коммуникативных способностей у дошкольников (А. М. Щетинина, М. А. Никифорова) |

На основе представленных методик нами были получены результаты, которые мы опишем далее.

Специфику и направленность реальной действенной эмпатии мы изучали при помощи методики, предложенной А. В. Запорожцем, где детям создавались специальные ситуации, требующие помощи и взаимовыручки.

По результатам этой методики в первую группу вошли дети с самым высоким показателем действенной эмпатии, проявляющейся в форме психологической готовности к эмпатийному поведению и устойчивого содействия взрослому, сверстнику, незнакомому человеку и малышу (16% детей в экспериментальной группе и 19% в контрольной). Дети этой группы быстро обнаруживали затруднения у другого человека, адекватно их оценивали, бескорыстно предлагали свою помощь, проявляя настойчивость при завершении начатого дела. Главным и устойчивым мотивом для этих детей было стремление к оказанию помощи сверстнику или другому индивиду с целью преодоления имеющихся при этом затруднений (рис. 1).

Вторая группа – дети со средним показателем действенной эмпатии, выражающимся в форме сопереживания и вербальной помощи другому (52% испытуемых в экспериментальной группе и 57% в контрольной). Они также быстро замечали возникшие у другого трудности, живо откликались на них, испытывая при этом огорчение, обращали внимание других присутствующих на неблагополучие одного их них, давали советы как лучше сделать. Эти дети в редких случаях предпринимали попытки помощи другому, при этом быстро прекращали их.

В третью группу были включены дети с низким показателем действенной эмпатии, характерным для них было отсутствие выраженного сопереживания и психологической готовности к эмпатийному поведению (32% испытуемых в экспериментальной группе и 24% в контрольной). Они не только не проявляли активного содействия другому в преодолении его трудностей, но и не откликались на предложение экспериментатора оказать помощь другому. У детей данной группы проявление борьбы мотивов не наблюдалось, так как доминировал мотив игры. Дети упорно отказывались помочь другому, приводя при этом различные мотивировки: «Не могу сейчас, потом помогу!»

Рис. 1. Результаты исследования по методике «Изучение реальной действенной эмпатии» (модификация А. В. Запорожца)

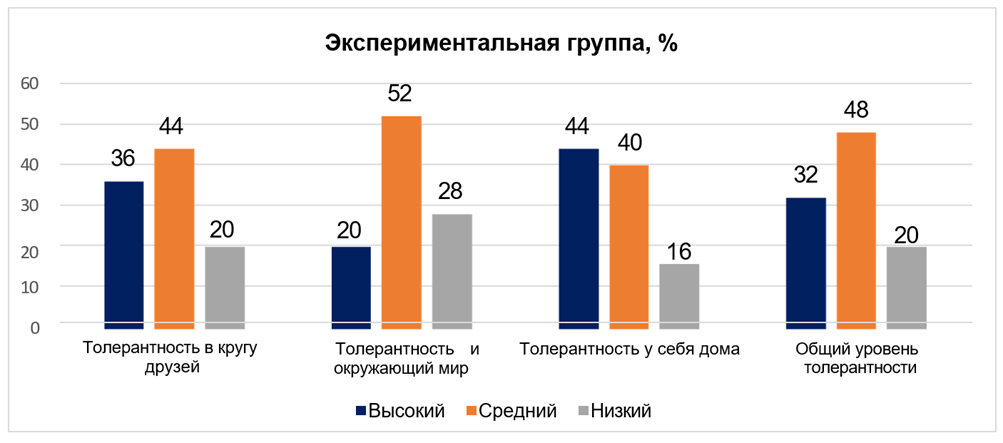

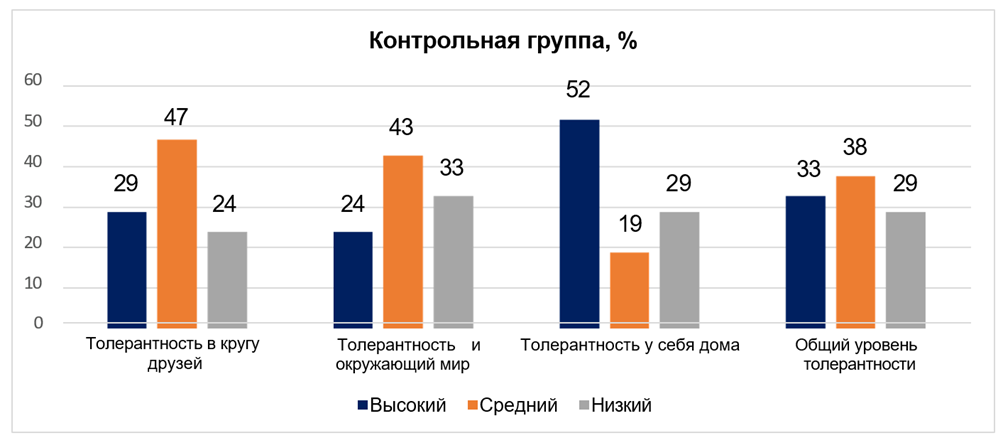

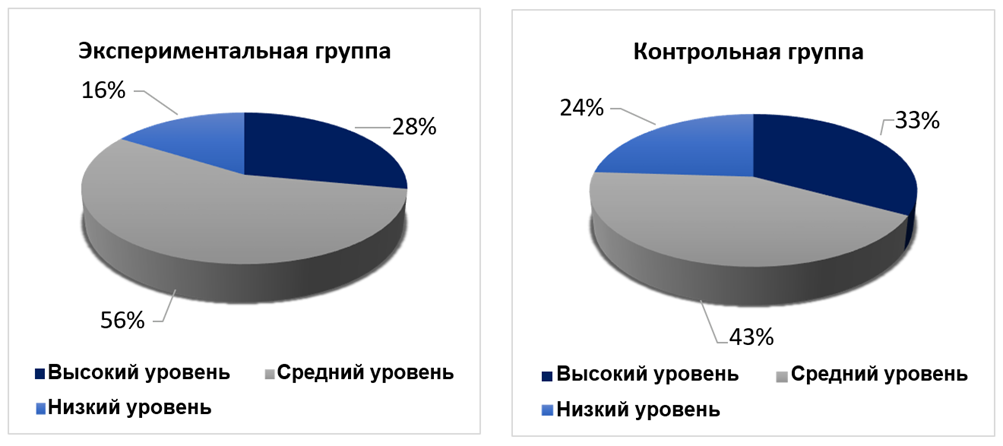

Вторая методика, проведенная нами «Методика изучения толерантности детей» выявила различные уровни толерантности у исследуемых дошкольников. Общий уровень толерантности большинства детей довольно высок (32% в экспериментальной группе и 33% – в контрольной), особенно ярко это выражается в шкале «Толерантность у себя дома». 44% респондентов в экспериментальной группе и 52% – в контрольной показали высокие показатели именно здесь.

Остальные шкалы («Толерантность и окружающий мир», «Толерантность в кругу друзей») продемонстрировали средние и выше средних значения. Результаты визуализированы на диаграмме (рис. 2 и 3), позволяющей наглядно сравнить данные по отдельным шкалам.

Рис. 2. Результаты исследования по «Методике изучения толерантности детей»

Рис. 3. Результаты исследования по «Методике изучения толерантности детей» (Доминика Де Сент Марс)

Третья методика «Карта наблюдений за проявлениями коммуникативных способностей у дошкольников» (А. М. Щетинина, М. А. Никифорова) предполагала экспертные оценки педагогов группы и нас в процессе наблюдения за спецификой общения детей в совместной деятельности. Воспитатели группы, и мы сами заполняли индивидуальные карты на детей, по итогам данной работы подсчитывали общие баллы и определяли уровни коммуникативности детей (рис. 4).

Рис. 4. Результаты исследования по «Карта наблюдений за проявлениями коммуникативных способностей у дошкольников» (А. М. Щетинина, М. А. Никифорова)

Результаты всех четырех методик, направленных на изучение отдельных качеств старших дошкольников были занесены в сводные таблицы по каждой методике с целью определения общего уровня развития социально-личностных качеств детей как итогового интегративного показателя в контрольной и экспериментальной группах (табл. 2).

Таблица 2

Общий уровень сформированности социально-личностных качеств старших дошкольников (в %)

| Уровни | высокий | средний | низкий | |||

ЭГ | КГ | ЭГ | КГ | ЭГ | КГ | |

| Отдельные социально-личностные качества | ||||||

| Эмпатия | 12 | 16 | 50 | 55 | 38 | 29 |

| Толерантность | 32 | 33 | 48 | 38 | 20 | 29 |

| Коммуникативность | 28 | 33 | 56 | 43 | 16 | 24 |

| Общий уровень сформированности социально-личностных качеств | 24 | 27 | 51 | 46 | 25 | 27 |

Таким образом, на констатирующем этапе эксперимента нами был сделан упор на выявлении уровня развития основных социально-личностных качеств старших дошкольников, необходимых в поликультурной среде. Полученные в результате диагностики данные свидетельствуют, что они имеют недостаточное развитие у детей, поскольку высокие результаты в целом имеют 24% детей в экспериментальной и 27% в контрольной группах. Все вышесказанное позволило нам приступить к разработке и внедрению программы по формированию социально-личностных качеств старших дошкольников в условиях поликультурного детского коллектива.

.png&w=384&q=75)

.png&w=640&q=75)