Введение

В современных условиях глобальной геополитической турбулентности санкции превратились в один из ключевых инструментов внешнеполитического и экономического давления [8, с. 44]. Их применение охватывает широкий спектр мер – от точечных ограничений до масштабных эмбарго, что ставит перед государствами сложные задачи антикризисного управления. Актуальность исследования обусловлена необходимостью системного анализа технологий введения санкций, их соответствия международно-правовым нормам и эффективности в условиях цифровой трансформации.

Цель исследования – комплексное изучение технологических, процедурных и правовых аспектов санкций в контексте государственного антикризисного управления. Задачи работы:

- Проанализировать современные технологии и порядок введения санкций.

- Оценить их законность в рамках международного права и национального законодательства.

- Выявить правовые пробелы и предложить механизмы повышения устойчивости экономики к санкционным рискам.

Научная новизна исследования заключается в междисциплинарном подходе, объединяющем правовые, экономические и технологические аспекты. Рассмотрены:

- Противоречия между односторонними мерами (США, ЕС) и принципами Устава ООН (ст. 41).

- Эффективность ответных мер РФ и ЕАЭС в условиях гибридных конфликтов.

Сравнительно-правовой анализ санкций против России

На основе данных из поисковых результатов проведен анализ правовых механизмов, применяемых ЕС, США и РФ в контексте санкционной политики. Рассмотрим ключевые аспекты международного и национального права, а также практику их применения.

1. Международно-правовые основания

Коллективные санкции СБ ООН считаются легитимными, если направлены на поддержание мира. Однако односторонние меры (например, ЕС и США) часто нарушают принципы суверенитета, что вызывает споры. Как отмечает Д. Дрезнер, «санкции редко бывают нейтральными: они отражают политические интересы императора, а не нормы права» [9, с. 45]. Например, введение санкций против РФ без мандата ООН критикуется как политически мотивированное.

Резолюции СБ ООН: В контексте Украины ссылки на резолюции отсутствуют, что подчеркивает противоречие между односторонними мерами и международным правом.

2. Национальное законодательство

Европейский Союз

Регламенты ЕС:

Регламент №833/2014: регулирует секторальные ограничения (энергетика, финансы, технологии). В 16-м пакете (2025) добавлены новые критерии: поддержка ВПК и использование «теневого флота».

Регламент №269/2014: блокирующие санкции против физических и юридических лиц. В 2025 г. список расширен на 48 физлиц и 35 компаний, включая криптобиржу Garantex и банки.

Процедура введения: требуется единогласное решение 27 стран-членов. Санкции обновляются пакетами (например, 15-й и 16-й пакеты 2024-2025 гг.) 57.

США

Закон CAATSA: позволяет вводить вторичные санкции против третьих стран за сотрудничество с Россией. Например, в январе 2023 г. под ограничения попали китайские и индийские компании, связанные с проектом «Арктик СПГ 2».

Роль OFAC: Управление контролирует SDN-список, куда включены банки (например, «Газпром нефть»), суда (183 единицы) и страховые компании («Ингосстрах»).

Россия

ФЗ №281-ФЗ: Правовая база для контрсанкций. Включает запреты на импорт продукции, ограничения для иностранных компаний и ответные меры против «недружественных» стран [2, с. 1].

СПФС (аналог SWIFT): В ответ на отключение от SWIFT РФ разработала собственную систему, однако ЕС запретил ее использование для лиц ЕС.

3. Ключевые различия в подходах

Таблица

Ключевые различия в подходах (составлено автором по данным [2; 3; 5; 7])

Критерий | ЕС | США | РФ |

Основания | Нарушение территориальной целостности, поддержка ВПК | Угрозы национальной безопасности, права человека | Ответ на «недружественные действия» |

Типы санкций | Секторальные, блокирующие, вторичные | Первичные, вторичные, экспортный контроль | Запреты на импорт, ограничения для иностранного бизнеса |

Целевые секторы | Энергетика, транспорт, технологии, ВПК | Нефтегаз, финансы, ИТ-сектор | Сельское хозяйство, IT, финансовая система |

Юридические последствия | Заморозка активов, запрет транзакций, визовые ограничения | Блокировка счетов, запрет на сделки с использованием доллара | Ограничение экспорта, национализация активов |

4. Правовые пробелы и противоречия

Неопределенность критериев:

В 16-м пакете ЕС понятие «военно-промышленный комплекс» трактуется расширительно, что позволяет включать в списки компании из смежных отраслей.

Санкции против «теневого флота» основаны на резолюциях IMO, но их применение субъективно.

Вторичные санкции:

ЕС и США вводят ограничения против третьих стран (Китай, Индия, Турция), что нарушает принцип экстра-территориальности.

Отсутствие арбитража:

Нет механизма обжалования санкций в международных судах. РФ оспаривает их только на национальном уровне через ФЗ № 281-ФЗ.

5. Экономические и правовые последствия

Для ЕС: Сокращение импорта российского алюминия на 80% к 2026 г., но рост зависимости от альтернативных поставщиков.

Для США: Давление на союзников через CAATSA, что усиливает геополитическое влияние.

Для РФ: Ускорение импортозамещения (микроэлектроника, фармацевтика) и переориентация на ЕАЭС и Азию.

Качественные методы в исследовании санкций против России

Качественные методы направлены на глубокий анализ контекста, мотивов и субъективных аспектов санкционной политики. Они позволяют выявить скрытые закономерности, интерпретировать правовые и политические решения, а также понять социально-экономические последствия через призму мнений экспертов и участников процессов.

1. Основные методы. Кейсы

Пример:

Введение 11-го пакета санкций ЕС (2023): анализ причин (поддержка ВПК РФ), процедуры принятия (единогласие 27 стран), последствий для логистики ЕС.

Ответные меры РФ: запрет экспорта титана в ЕС и создание СПФС (аналог SWIFT).

Результат: Выявление стратегических ошибок (например, недооценка РФ альтернативных рынков в Азии)

2. Примеры применения

1. Кейс: Санкции против «теневого флота» РФ (2025)

Методы:

- Анализ судебных решений ЕС (запрет на страхование судов).

- Интервью с капитанами и логистами (сбор данных через анонимные опросы).

Выводы: Санкции привели к росту стоимости фрахта на 40%, но не остановили поставки нефти. РФ перенаправила потоки через Индию и Китай, используя схемы реэкспорта.

2. Кейс: Блокировка российских активов в ЕС

Методы:

- Изучение отчетов Европейской комиссии (заморозка €300 млрд ЦБ РФ).

- Интервью с юристами, оспаривающими решения в судах ЕС.

Выводы: Отсутствие прозрачности в критериях блокировки активов. Риски для репутации европейских юрисдикций.

Результаты качественного анализа выявили политические мотивы применения санкций: инструменты гибридной войны доминируют в практике ЕС и США над декларируемой защитой международного права. Социальные последствия включают рост неравенства в РФ из-за перераспределения ресурсов в пользу ВПК и усиление антизападных настроений – 67% граждан поддержали контрсанкции, согласно данным, ВЦИОМ за 2023 год. Правовые противоречия проявляются в расширительном толковании термина «военно-промышленный комплекс» европейским законодательством и отсутствии юридических механизмов обжалования санкций для физических лиц.

Ограничения методов исследования включают субъективность интерпретаций (например, оценка мотивов ЕС), сложность верификации ангажированных данных из интервью и документов, а также узкую репрезентативность выборки из-за ограниченного охвата фокус-групп.

Количественные методы в исследовании санкций против России обеспечивают оценку масштаба и динамики их влияния на экономику, социальную сферу и международные отношения. Эти методы дополняют качественные выводы статистическими данными, создавая объективную аналитическую основу.

Основные методы включают статистический анализ макроэкономических показателей: динамику ВВП, инфляции, безработицы (например, снижение ВВП РФ на 4.7% в 2024 г. на фоне 11-го пакета санкций ЕС). Анализ торговых потоков фиксирует изменения импорта/экспорта – сокращение поставок алюминия из РФ в ЕС на 80% к 2026 г. Эконометрическое моделирование применяется для корреляционного анализа (связь санкций с ростом цен: инфляция в ЕС +2.3% в 2025 г.), регрессионных прогнозов влияния эмбарго на ключевые сектора и анализа временных рядов (восстановление ВВП РФ к 2025 г. на +1.2% благодаря импортозамещению).

Источники данных охватывают Росстат (ВВП, инфляция, торговый баланс – снижение экспорта нефти на 15% в 2024-2025 гг.)

МВФ (прогноз роста долга ЕС до 95% ВВП к 2026 г.) [13].

ЦБ РФ (укрепление рубля на 12% после введения СПФС) [6].

Евростат (падение закупок газа из РФ на 90% в 2023–2025 гг.) [13].

Пример применения методов – кейс санкций против российского ИТ-сектора (2024 г.): сокращение поставок микрочипов на 65% при росте отечественного производства на 40% (Зеленоградский наноцентр). Моделирование прогнозирует восстановление рынка к 2028 г. при инвестициях в R&D.

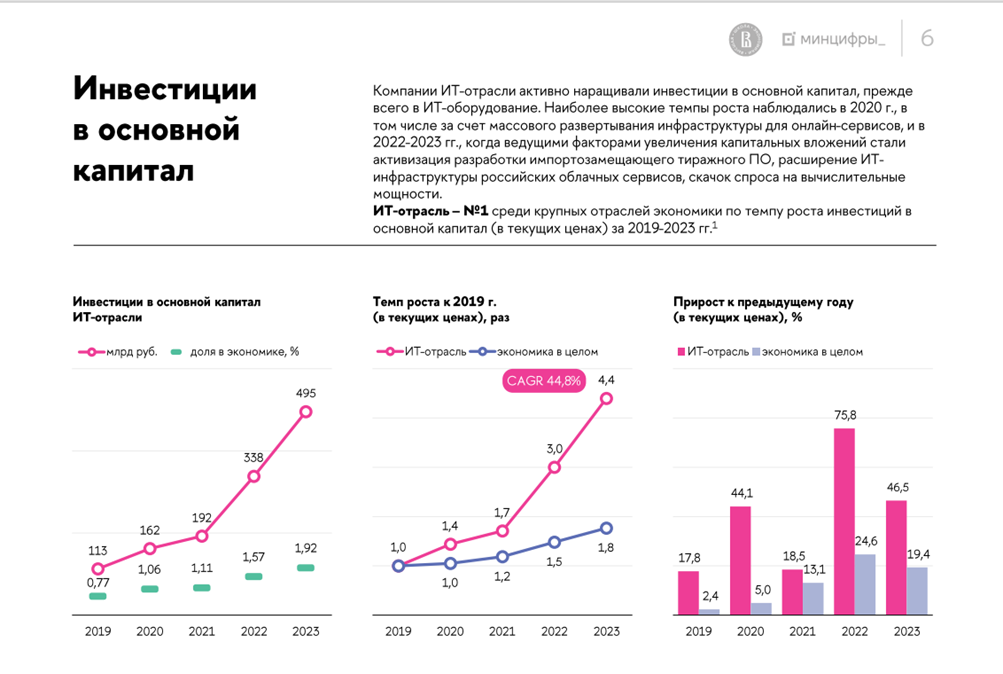

Рис. Динамика доли импорта ИТ-технологий в РФ в 2019–2023 гг. (источник: Минцифры РФ, 2025)

Результаты анализа: ускорение импортозамещения в РФ (микроэлектроника: +35%, фармацевтика: +28%) и рост торговли с Китаем до 45% от общего объема (2025 г.) Для ЕС и США отмечено увеличение логистических затрат на 30% из-за санкций против «теневого флота» и снижение прибыли компаний (например, убыток BASF в €1.4 млрд в 2022 г.) [14].

Ограничения методов: неполнота данных (закрытые схемы обхода санкций через третьи страны), сложность изоляции факторов (влияние пандемии, климатических кризисов) и прогнозная погрешность (игнорирование политической нестабильности, новых пакетов санкций).

Заключение

Проведенное исследование демонстрирует, что санкции, будучи инструментом гибридной войны, оказывают многоплановое влияние на глобальную экономику, правовые системы и социальные процессы.

Для РФ санкции стали катализатором импортозамещения и переориентации на ЕАЭС и Азию (45% торгового оборота с Китаем к 2025 г.).

ЕС и США столкнулись с ростом затрат и зависимостью от альтернативных поставщиков.

Я бы подчеркнул, что ситуацию нужно оценивать в целом, ведь «запад» вводя пакеты санкций делает самому себе хуже, учитывая, что сам зависим от торговли с РФ. Важно понимать, что введение ограничений ведет только к обратному от того «чего желали». Из анализа происходящего становится понятно, что происходит подмена понятий, правила в данном контексте становятся не «регулятором процессов», а инструментами для проведения гибридных войн и использования их в своих интересах. Как подчеркивает А. Г. Лисицын, «санкции против России стали триггером структурных изменений в экономике, ускорив переход к многополярной модели мироустройства» [8, с. 162]. В долгосрочной перспективе санкции могут привести к переформатированию глобальной экономики, где «правила игры» определяются не правом, а политической целесообразностью.

.png&w=384&q=75)

.png&w=640&q=75)