Кризис – неизбежная часть любой живой системы, и хотя теоретически он понятен, на практике его переживание вызывает дискомфорт. Это похоже на поездку на американских горках: сначала подъём дарит радость и волнение, но потом резкое падение погружает в панику и страх [1, с. 88]. Понятие кризиса тесно связано с риском, который вызывает неопределённость и элементы нестабильности в социально-экономической системе. Это влияет на разработку управленческих стратегий, поскольку риски сопровождают как текущее функционирование системы, так и её развитие. Социально-экономический кризис проявляется через обострение внутренних противоречий, что ведёт к дестабилизации системы и угрожает её устойчивости. Обычно такие периоды сопровождаются сбоями, резкой деградацией условий жизни и разрушением ключевых факторов существования общества. Глобальный экономический кризис породил тревоги и ностальгию по началу, когда всё казалось прекрасным. Среди хаоса особенно выделяется вопрос о роли государства, которое должно не только предсказывать опасности и принимать превентивные меры, но и справляться с последствиями кризиса, если он уже произошёл.

Кризис возникает при избыточном предложении товаров, снижении спроса и цен, что ведет к банкротствам компаний и банков, а также утрате доверия среди участников рынка. Это усугубляется ростом безработицы и падением уровня жизни. Такие кризисы демонстрируют уязвимость социально-экономической системы, которая вынуждена выбирать между стабильностью и адаптацией к новым условиям. Управление функционированием стабилизирует систему, но сдерживает развитие, тогда как управление развитием разрушает устои, способствуя инновациям [2, с. 181].

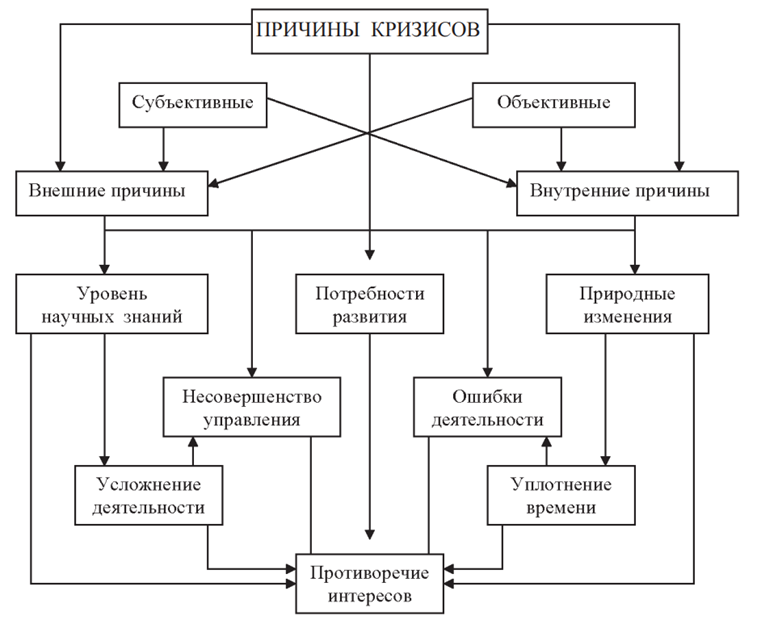

Научные исследования выделяют две группы причин кризисов: внешние и внутренние. Внешние причины охватывают проблемы управления на различных уровнях, технологические нововведения, научные прорывы, изменения в природной среде (включая экологические ухудшения) и форс-мажорные события. Учитывая постоянство этих факторов, крайне важно заранее оценивать их потенциальные последствия. Внутренние причины включают неэффективный менеджмент на предприятии, вызванный непрофессионализмом, сложностями роста бизнеса или консервативностью руководства. Причины возникновения кризисов государства представлены на рисунке.

Рис. Причины возникновения кризисов

Кризисы возникают под влиянием объективных сил, неподконтрольных людям, и субъективных факторов, обусловленных человеческим сознанием, волей и поступками. Предупреждение кризисов требует значительных перемен в экономике, правовых нормах и социальной сфере.

Эффективное управление способно сглаживать последствия объективных обстоятельств. Человеческий потенциал, обладающий мощной творческой энергией, нуждается в гармоничном сочетании самоуправления и контроля со стороны властных структур. Современные государства сталкиваются с растущим числом сложных проблем. Локальные технологические, экономические и социальные инновации, появляющиеся по всему миру, способны кардинально изменить регионы и повлиять на жизнь людей. Однако их внедрение затруднено: технопарки неэффективны, специальные экономические зоны становятся оффшорными зонами, а общество оказывается неготовым к новым гаджетам. Воспроизводство успешных бизнес-моделей требует глубокого понимания и поддержки предпринимательской свободы. Экологические инновации, такие как ресурсосбережение и декарбонизация, тормозят из-за недостатка осознания их значимости. Часто локальные новшества либо отвергаются, либо вызывают сопротивление при насильственном внедрении [1, с. 90].

Часто считают, что глобализация является основной причиной всех изменений, однако это упрощенное мнение. Новые инновационные комплексы зачастую зависят от специфических условий и плохо адаптируются в иных контекстах. Они могут как способствовать глобализации, так и мешать ей, приводя к ухудшению экономики, разрушению технологий и деградации регионов. Рост числа таких комплексов увеличивает неопределенность и вызывает резкие колебания в развитии. Развивающиеся страны вынуждены адаптироваться к инновациям, чтобы оставаться конкурентоспособными. Государства, столкнувшись с управленческими вызовами, вынуждены принимать нестандартные решения и конкурировать друг с другом. Концепции игры с нулевым результатом и долгосрочных коалиций теряют актуальность, уступая место временным союзам и решениям, где преимущество получают наиболее креативные системы управления [1, с. 91]. Государства борются за выживаемость в условиях инновационных, экономических и социальных изменений, стараясь завоевать доверие граждан. Традиционные отношения между государством, бизнесом и обществом, подкрепляемые коллективными договорами с профсоюзами, уходят в прошлое. Безусловная поддержка социального контракта, как способа выполнения социальных обязательств государства, несет риски, снижая гибкость и способность государств к быстрому реагированию, перераспределению ресурсов и внедрению новых технологий.

«Рост числа проблем, с которыми сталкивается государство, привел к кризису управления. Он проявляется в неспособности быстро и эффективно реагировать на вызовы инновационного развития, такие как динамичные изменения» [2, с. 164], усложнение ситуаций и их непредсказуемость, а также в недостаточной гибкости управленческих структур. Особенно остро кризис ощущается на административном уровне, но затрагивает также политическую и информационную сферы. Государству трудно распознавать проблемы, ставить цели, определять задачи и ограничения их решений, а также организовывать эффективное создание и распространение информации.

Парадигма Нового государственного управления (NPM) воспринимает государство как систему предоставления услуг, где главная задача чиновников – их эффективное оказание. Общественно-государственное управление (GG) делает акцент на сотрудничестве государства и граждан, привлекая их к участию в принятии решений [2, с. 188].

Административный кризис меняет взгляды на идеальное государство и профессиональную бюрократию, влияя не только на управленческие теории и модели, но и на общее понимание природы государства. Одновременно развиваются идеи мотивации и этики, а также концепция «Ответственного космополитического государства», предполагающая высокую централизацию управления с перспективой формирования единого мирового государства [4, с. 545]. Текущая иерархия государственных органов сложна и фрагментарна, что требует уточнения их ролей и распределения ответственности на основе единых принципов.

Модели и теории ответственного государства акцентируют внимание на координации работы государственных органов и межведомственном взаимодействии. Примеры включают создание правительственных центров (CoG) в Финляндии и Эстонии для координации министерств и разработки стратегий, а также введение многокомпонентных ассигнований для достижения общих целей. Эти модели сохраняют видение государства как объекта, а не совокупности сервисных функций, и предполагают ревизию системы для наделения органов и руководителей исключительными полномочиями, что должно сократить затраты и упростить принятие решений.

Концепция общественно-государственного управления (GG) зародилась в 1990-е годы на фоне острого административного кризиса. Согласно докладу ЮНЕСКО, GG изначально задумывалась как практический инструмент, базирующийся на партнерстве государства, граждан и общественных организаций в решении общественных задач. Этот неолиберальный подход расширяет функции государства, интегрируя его в сеть взаимодействий с гражданским обществом, делая акцент на совместной ответственности и децентрализации власти. «Гражданское общество участвует в управлении, исходя из теории социального происхождения, противопоставляющей его корпоративным, либеральным, демократическим и статичным моделям» [3, с. 120].

Государственное регулирование играет важную роль в управлении несостоятельностью (банкротством) и антикризисных мерах для компаний и граждан. В России разработан институт банкротства, но его эффективность ограничена. Он применяется точечно и пока не решает проблему вывода неэффективных предприятий с рынка и возврата долгов на макроуровне. В условиях кризиса государственная антикризисная политика осуществляется через сочетание регулирующей функции и института антикризисной политики, что реализуется на всех уровнях – от федерального до муниципального – путем баланса рыночных механизмов и государственного регулирования социально-экономических процессов [2, с. 121].

Заключение. Современная экономика сочетает рыночное самоуправление и государственное регулирование, что ставит вопрос о роли государства в стабилизации общества и методах его вмешательства, включая прогнозирование и смягчение кризисов. Антикризисное управление включает «меры для диагностики, предупреждения и преодоления кризисов на всех уровнях» [1, с. 99]. В широком смысле это макроэкономическая категория, отражающая государственные меры по защите предприятий от кризисов, предотвращению банкротств и регулированию их деятельности. Важно разграничивать понятия «антикризисное управление» и «антикризисное регулирование». Административные парадигмы государственного управления адаптируются к кризису, предлагая «новые подходы для управления в меняющихся условиях. Веберовская парадигма акцентирует внимание на совершенствовании компетенций и этики государственных служащих, а также на уточнении функций органов власти. Парадигма нового государственного управления сосредоточена на улучшении государственных услуг и эффективности служащих. Парадигма общественно-государственного управления подчёркивает важность участия граждан в управлении и распределения полномочий между ними и государственными служащими как ключ к успешному управлению в условиях кризиса. Требуется изучение эффективности предложенных теоретических подходов в условиях нынешнего инновационного развития и административного кризиса» [4, с. 545]. Если окажется, что ни одна из парадигм не справляется с современными вызовами (что вероятно, учитывая дискуссии о «Пост-NPM» и дивергенции управленческих практик), возникает вопрос: допустимо ли комбинировать принципы разных парадигм на практике? Если и это окажется неприемлемым, встаёт более сложный вопрос: какую новую административную парадигму следует разрабатывать, чтобы поддерживать государственное управление, адекватное современному кризису.

.png&w=384&q=75)

.png&w=640&q=75)