В 2017 г. о проблеме увеличения количества речевой патологии заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева. Она призвала регионы увеличить количество ставок школьных психологов и логопедов. По словам министра, на сегодняшний день 58% детей имеют логопедические проблемы. При этом на одного школьного педагога-психолога приходится 850 учащихся, а в детских садах – 420 детей.

В 2000-х г. более подробные исследования проводились в Санкт-Петербурге психолого-педагогическим центром «Здоровье». Обследовали 580 детей подготовительных групп (дети шести лет) из 44 обычных районных детских садов по единой схеме (состояние звукопроизношения, словарный запас, сформированностью грамматики и словоизменения, простейший звуковой анализ слов).

«Результаты исследования показали, что дефекты звукопроизношения имелись у 52,5% детей, причем 16,7% из этого числа приходилось на полные звуковые замены, свидетельствующие о не исчезновении «возрастного косноязычия» и являющиеся несомненной предпосылкой артикуляторно-акустической дисграфии. Остальные 35,8% составили в основном стертые и выраженные дизартрии.

В отношении состояния звукопроизношения тревожным фактом является и то, что даже в младших группах детских садов теперь не отмечается только «возрастное косноязычие», поскольку почти у каждого третьего ребенка имеют место и патологические формы нарушений звукопроизношения. Так из 145 обследованных детей в возрасте от 3 до 4 лет у 20% отмечалась стертая форма дизартрии у 10,3% механическая дислалия, что в общей сложности составляет 30,3%.

Наряду с этим было выявлено, что у 21,5% детей подготовительных групп отставал от нормы словарный запас, у 25% отмечалась несформированность функции словоизменения (в норме она должна быть сформирована примерно к 4 годам) и 61,6% – функция словообразования (в норме основными способами словообразования ребенок овладевает к началу школьного обучения). Кроме того, даже простейшие формы фонематического анализа слов оказались недоступны 25% обследованных».

С введением Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образовании (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155) исследовательская деятельность дошкольников получила новый толчок в развитии.

Одним из главных показателей нормального развития речи является словообразование. По мнению ряда исследователей, словообразование и словоизменение признаются «…мощнейшим стимулом, основной «пружиной» развития речи» (Богоявленский Д. Н., Эльконин Д. Б.). При нормальном речевом развитии дети старшего дошкольного возраста имеют достаточный словарный запас, правильное звукопроизношение, владеют навыками словообразования и словоизменения, свободно пользуются развёрнутой фразовой речью. Однако не во всех случаях вышеперечисленные процессы протекают благополучно.

Одним из часто встречающихся речевых дефектов является общее недоразвитие речи. Это нарушение характеризуется несформированностью всех компонентов речевой системы, относящихся к звуковой и смысловой стороне речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом.

Трудности овладения способами словообразования относят к числу стойких проявлений в структуре общего недоразвития речи.

Вопросами изучения особенностей словообразования у детей дошкольного возраста с ОНР III уровня занимались такие исследователи, как Р. И. Лалаева, Р. Е. Левина, Н. В. Серебрякова, Т. В. Туманова, Т. Б. Филичева, Н. А. Никашена.

Исследователями отмечено, что полноценное овладение ребенком словообразованием способствует развитию лексического запаса дошкольника, развитию его языковой компетенции, его речевой коммуникации и высших психических функций в целом.

Современные исследователи (Т. В. Туманова, Э. А. Федеравичене) выделяют определённые периоды формирования словообразования в онтогенезе. Это обусловлено разнообразием и сложностью словообразовательных аффиксов. Дети сначала усваивают наиболее частотные способы, а затем по аналогии производят образование других.

Первый период – первоначальное накопление словаря и формирование предпосылок словообразования (от 2,5 до 3,5–4 лет). Словообразование в этот период носит единичный характер.

Второй период – активного освоения словопроизводства, формирование обобщенных представлений (от 3,5–4 до 5,5–6 лет).

Третий период – усвоение норм и правил словообразования, самоконтроля, формирование критического отношения к речи, сопровождающееся снижением интенсивности словотворчества (от 5,5–6 лет).

Прохождение вышеперечисленных этапов овладения словообразованием будет сопровождаться значительными отклонениями у детей с общим недоразвитием речи.

Дети, имеющие первый и второй уровень речевого развития, способами словообразования совсем не пользуются.

У детей, находящихся на третьем уровне речевого развития, наблюдается нарушение словообразования, которые проявляются в трудностях дифференциации родственных слов, в непонимании значения словообразующих морфем, в невозможности выполнения заданий на словообразование.

Недостаточное умение пользоваться способами словообразования задерживает развитие словарного запаса у детей. Они с трудом изменяют слова и образовывают новые, что не может сказаться на их коммуникативной функции.

Лалаева Р. И. и Серебрякова Н. В. выделяют три этапа логопедической работы по формированию словообразования:

Ι этап. Закрепление наиболее продуктивных словообразовательных моделей.

ΙΙ этап. Работа над словообразованием менее продуктивных моделей.

ΙΙΙ этап. Уточнение значения и звучания непродуктивных словообразовательных моделей.

По исследованиям Р.Е. Левиной, дети I и II уровня речевого развития не могут овладеть словообразовательными навыками и умениями, а дети с III уровнем ОНР обладают ограниченной возможностью ориентировки в морфемной структуре, позволяющей им лучше понимать значение многих слов, и в частности, производных. В собственной речи дети справляются с образованием уменьшительно-ласкательных форм существительных, некоторых притяжательных и относительных прилагательных, названий некоторых профессий, приставочных глаголов и т. д., соответствующих наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям (хвост – хвостик, учит – учитель, суп из курицы – куриный). Дети неполно или неверно раскрывают значение слова, поскольку не могут в полной мере опираться на анализ его словообразовательной структуры (уборщица – которая ведро и т. п.).

Всё вышеперечисленное мы можем отнести к нарушению словообразования.

Доказано, что от полноценного овладения словоизменением и словообразованием зависит развитие языковой компетенции ребенка и его речевой коммуникации в целом.

Анализируя различные формы коррекционной работы по формированию словообразование у детей дошкольного возраста с ОНР III степени я искала такие методики, которые бы не только формировали словообразования, но и корректировали другие нарушение речи у таких детей, а именно ошибки звукопроизношения, искажение слоговой структуры сложных по звуконаполняемости слов, трудности звукового анализа и синтеза.

Игры способствуют расширению у детей словарного запаса, упражняют их в произношении уже знакомых слов и знакомятся с новыми словами. Вечерняя коррекционная работа. Благодатными для развития речи являются все режимные моменты, но особое место среди них занимает время вечерней коррекционной работы по заданию логопеда, которое обязательно должно быть продуктивно использовано. Предлагаемый логопедом материал является особенно важным для ребенка именно в тот момент, когда речь идет, к примеру, об автоматизации поставленного звука, либо несет функцию подготовки к предстоящему логопедическому занятию. Беседы или занятия-коррекции обеспечивают прочность знаний, хорошее запоминание и новых, и ранее пройденных на занятиях логопеда слов. ... «Развитие речи по Монтессори-методу начинается с собственной практической деятельности ребенка с объектами окружающего мира. Используются специальные материалы и специальные виды работы, которые позволяют ребенку в процессе этой деятельности выделить для себя те свойства, признаки, особенности, связи и отношения, которые являются объектом изучения. Эти материалы и эти виды работы демонстрируются ребенку педагогом в специальных «безречевых» презентациях, с минимумом слов, развивая тем самым первую сигнальную систему. М. Монтессори рекомендует педагогу: «Веди счет словам своим!».

На основании выше сказанного пришла к выводу – связать логопедическую работу с игровыми технологиями на основание методика М. Монтессори и игровой картотеки на словообразования.

Используя методику М. Монтессори дидактических и технических элементов, я усовершенствовала игровой реквизит «Волшебный мешочек». Мною был создан «Волшебный мяч», который более актуален для коррекционной работы современных детей, он более интересен и удобен для занятия логопеда. Имея три кармана, специалист может задавать любую тематику с помощью технического элемента и игровой картотеки. Разрабатывать не только одно занятие, но и совмещать три тематики для лексико-грамматического строя. Знакомив детей со словообразованием через сенсорное воспитания, дети позволяет быстрее усваивают образование новых слов, называемых производными и сложными, обычно на базе однокорневых слов.

При организации индивидуальных логопедических занятий, комплекс используется с учётом требований «Сан Пин» 2.4.1.2660-10, а именно не более трёх раз в неделю для детей 5 лет не более 10 мин (для детей 6-7 лет – не более 15 мин).

Целью является процесс формирования словообразования у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.

Эксперимент проходил на базе муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 54 г. Томска.

Игровой комплекс соответствует требования Федеральных образовательных стандартов (далее по тексту ФГОС), а также осуществляет диагностическую, развивающую, коррекционную деятельность, позволяет проводить занятия в игровой форме, полностью вовлекая ребёнка в процесс благодаря игровым технологиям и техническим средствам.

В исследовании принимали участие 10 детей с ОНР III уровня (экспериментальная группа):

- на первом этапе в ходе констатирующего эксперимента проходило диагностирование дошкольников, где определялся исходный уровень сформированности навыков словообразования;

- вторым этапом исследования стал формирующий эксперимент, в ходе которого был апробирован игровой реквизит в логопедических занятиях по преодолению нарушений словообразования у детей с ОНР III уровня посредством специально подобранных технических элементов и картотеке игр на словообразования;

- третьим этапом исследования стал контрольный эксперимент, в ходе которого была проведена повторная диагностика с целью определения эффективности проведённой опытно-экспериментальной работы.

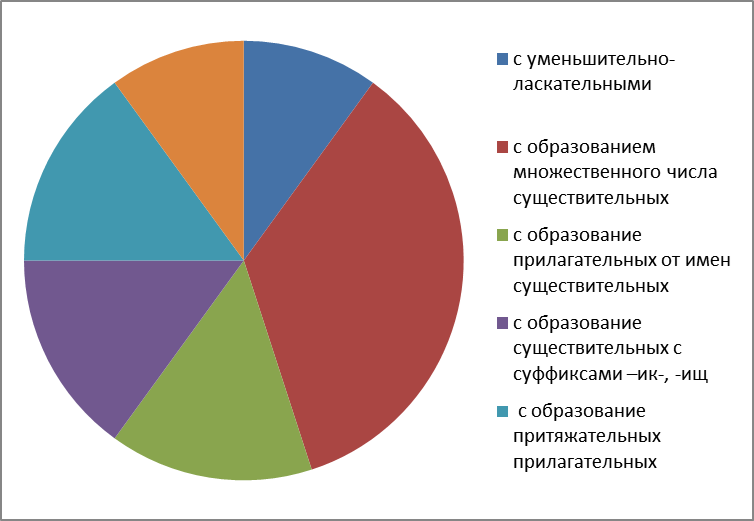

В ходе диагностирования дошкольного возраста было выявлено, что у большинства детей 10% было проблемы с уменьшительно-ласкательными, 35% с образованием множественного числа существительных, 15% с образованием прилагательных от имен существительных, 15% с образованием существительных с суффиксами –ик-, -ищ, 15% с образованием притяжательных прилагательных, 10% с образованием существительных из различных частей речи (рис.).

Рис.

Опытно-экспериментальная работа основана на общих принципах логопедического воздействия, разработано в соответствии принципа «от простого к сложному», принципе системности, принципе поэтапного формирования умственных действий, на принципе учёта ведущего вида деятельности.

Целью качественного развития навыков словообразования у дошкольников ОНР III уровня соблюдалось следующие условия: систематическое проведение специальных заданий; размещение упражнений в порядке нарастающей сложности; подчинённость заданий выбранной теме; вариативность упражнений, формирования словообразования у детей с общим нарушением речи III уровня предполагал акцентирование внимания на организации системы продуктивных словообразовательных моделей. Содержание логопедической работы предусматривало последовательное и системное формирование словообразования с уменьшительно-ласкательными, с образованием прилагательных от имен существительных, с образованием множественного числа существительных, с образованием существительных с суффиксами –ик-, -ищ.

Для проведения опытно-экспериментальной работы был использован игровой реквизит «Волшебный мяч» с техническими элементами и словообразования дидактические игры на словообразования в логопедической работе с детьми с ОНР Н. В. Миккоевой, С. А. Мироновой, В. И. Селиверстова.

В коррекционной логопедической работе по формированию словообразования имён существительных осуществлялась с подбором игр «Зверята» у волка-волчонок, у белки бельчонок. Игра «Гномик» нос – носик…, уши – ушки, руки – …, локти – …, лоб – …, глаз и т. д. Эти игры учит детей согласовывать род имён существительных с уменьшительно-ласкательными.

Образование существительных с суффиксами –ик-, -ищ.

«Два брата гномика» работы над суффиксами дети берут из мячика карандаши видя перед собой картинку двух гномиков большого гномика и маленького каждый рисует домик с начала одному гному проговаривая у что у большого гномика домище, а у маленького домик, таким образом дети понимают и осваивают суффиксы.

«Лови и называй» – игра для работы с множественным числом предметов в родительном падеже. Позволяет отработать грамматические характеристики речи, а также потренироваться в правильном употреблении окончаний и координацию: (ед.ч. / мн.ч.) с числительными (1, 2, 3, 4, 5).

«Зоопарк» – игра для отработки глагольного словаря. С помощью сенсорного восприятия и тематических элементов игрушек (птиц, динозавров) можно показывать действия составлять многочисленные словосочетания и предложения. Игра учит понимать глаголы и озвучивать их. Например, птица Чайка (что делает?) летит.

Отработка использования прилагательных, описательных навыков.

«Чья вещь?» ребенок на ощупь из мяча отгадывает вещь, видев ее и перед собой картинку семьи, ищет, кому она принадлежит и озвучивает.

«Потерянный хвост» ребёнок на ощупь из мяча отгадывает вещь, должен смотреть на картинку и выбрать для каждого персонажа подходящий хвост, ответив на вопрос «Чей хвост?». Отработка притяжательных прилагательных.

Календарный план проведения заданий по развитию словообразовательных норм был разработан в соответствии с лексическими темами, которые изучаются в подготовительной к школе группе. Занятия по развитию навыков словообразования у детей с ОНР III уровня были проведены индивидуальным образом. Применение оптимальных игровых методов в индивидуальных логопедических занятиях, насыщенность их игровыми ситуациями вызвало огромный интерес к заданиям у детей экспериментальной группы, поддерживало их положительный настрой к обучению, стимулировало мыслительную деятельность, повышало общую мотивацию к получению новой информации. Кроме того, в процессе логопедических занятий использовалось экспериментирование и разбор проблемных ситуаций, что способствовало активизированию речевой и творческой деятельности детей.

После организованной коррекционно-логопедической работы по развитию навыков словообразования у дошкольников с ОНР III уровня, была проведена повторная диагностика с целью определения эффективности предложенных мной занятий. Задания, предлагаемые ребёнку в ходе данного обследования, и оценка результатов обследования аналогичны заданиям и оценке, предлагаемым при первичном обследовании.

Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного эксперимента показал. Опираясь на собранные данные, можно сделать вывод о том, что после проведения логопедической работы с применением экспериментирования в игровой деятельности с применением реквизита «Волшебного мяча» дидактического и технического элементов усовершенствовав методику М. Монтессори «Волшебный мешочек». Развития словообразовательных норм у детей дошкольного возраста с общим нарушением речи значительно вырос: появились дети с высоким уровнем навыков словообразования (45,3%), возросло количество дошкольников со средним (50%) уровнем словообразования. Только у одного ребёнка (4,0%) был выявлен низкий уровень: он употреблял неправильную форму и отказывался от выполнения некоторых заданий. В отличие от результатов первичного обследования более или менее выраженные недостатки речи у детей экспериментальной группы проявлялись избирательно, лишь в некоторых видах заданий; отмечалась большая степень самостоятельности при выполнении всех видов заданий. У детей контрольной группы показатели уровня сформированности навыков словообразования остались без изменения.

Таким образом, количественный и качественный анализ данных результатов свидетельствуют об эффективности проведённой опытно-экспериментальной работы по развитию навыков словообразования у дошкольников с ОНР III уровня, посредством экспериментирования в игровой деятельности.

.png&w=384&q=75)

.png&w=640&q=75)