Влияние региональных культурных кодов на развитие российского ювелирного брендинга становится все более заметным на фоне трансформации рынка и поиска новых конкурентных преимуществ. Обращение к локальным традициям позволяет брендам создавать уникальную идентичность, формировать эмоциональную связь с потребителем и одновременно способствовать сохранению культурного наследия [4, с. 78-89]. В современном российском ювелирном деле традиционные элементы интегрируются как в массовое производство, так и в авторские коллекции, что отражает растущий интерес общества к локальным мотивам и необходимость их адаптации в современных маркетинговых стратегиях.

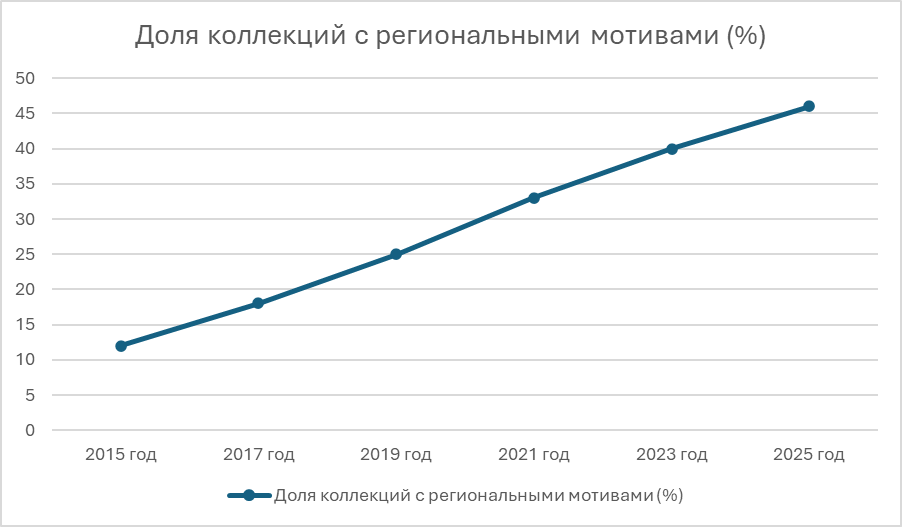

На рисунке 1 показана динамика интереса к региональным мотивам в ювелирном дизайне за 2015–2025 гг. В первую очередь, для построения графика использовались данные маркетингового исследования «Анализ рынка ювелирных изделий в России – 2025. Показатели и прогнозы» (РБК Магазин исследований), где представлены динамика производства, структура ассортимента и ключевые тренды отрасли, включая популярность национальных и этнических мотивов в ассортименте крупных брендов и малых мастерских. В исследовании анализируются объемы выпуска, ассортиментные предпочтения, а также выделяются тенденции, связанные с ростом интереса к локальным культурным кодам и традиционным техникам в дизайне украшений. Прогнозные значения на 2025 год рассчитаны на основе сценарного анализа, предложенного в исследовании, с учетом инерционного и инновационного сценариев развития отрасли [6, с. 130-144].

Рис. 1

Ювелирное искусство России исторически опирается на богатый арсенал орнаментов и ремесленных техник, каждая из которых несет в себе определенный культурный код региона. Так, геометрические, растительные и зооморфные орнаменты, а также солярные символы традиционно используются в украшениях, подчеркивая связь с природой и древними верованиями [1]. Например, геометрические мотивы с четкими линиями и симметрией часто встречаются в изделиях, вдохновленных культурой Русского Севера, где они сочетаются с эмалевыми вставками и сложной резьбой по камню.

В коллекции «Узоры Северной Руси» Владимира Михайлова (рис. 2, 3) традиционные орнаменты сочетаются с классическими формами и драгоценными камнями, а растительные мотивы оживляют строгие геометрические рисунки, напоминая о древнейших художественных приемах и православной символике. Украшения этой серии выполнены из зеленого и белого золота, платины и инкрустированы изумрудами, бриллиантами, рубинами и сапфирами, что делает их узнаваемыми и востребованными как среди российских, так и среди иностранных покупателей.

Рис. 2. Владимир Михайлов, кольцо «Узоры Северной Руси»

Рис. 3. Владимир Михайлов, кольцо «Узоры Северной Руси»

Значимым примером интеграции ремесленных техник в региональный бренд является Кострома, признанная ювелирной столицей России. Здесь с давних времен развивались уникальные технологии обработки металлов, в том числе скань (рис. 4) – техника создания ажурных узоров из тонких металлических нитей, и зернь (рис. 5) – формирование орнаментов из мельчайших металлических шариков. Красносельские мастера довели искусство скани до совершенства, создав свой узнаваемый стиль, который получил признание на международных выставках.

Рис. 4. Композиция «Жар-птица», Красносельский ювелирный завод

Рис. 5. Боткин М. П., коллекция «Древние ювелирные изделия»

В Костроме и по сей день работают мастерские, где каждое изделие изготавливается вручную, а элементы скани достигают тысяч завитков в одной фигурке, что делает каждое украшение уникальным. Помимо скани, в российских ювелирных коллекциях широко применяются техники филиграни, чернения и эмали, каждая из которых имеет глубокие региональные корни и подчеркивает индивидуальность изделия [2, с. 45-53; 3].

Современные российские бренды, такие как SOKOLOV и Adamas, используют этнические мотивы преимущественно в лимитированных коллекциях, приуроченных к культурным событиям или праздникам [4, с. 78-89]. Это позволяет им выделяться на рынке, формируя уникальное позиционирование и привлекая внимание к локальным традициям. В то же время малые мастерские и авторские бренды делают региональные мотивы частью своей идентичности: в их работах часто встречаются уральские самоцветы, северные орнаменты, мотивы народных промыслов, а также традиционные сюжеты и ремесленные техники, такие как финифть и резьба по камню. Например, уральские мастера славятся использованием местных самоцветов и сложной резьбой, подчеркивающей природное богатство региона (рис. 6), а казанские ювелиры известны работами в технике скани с национальными татарскими мотивами (рис. 7) [3; 4, с. 78-89].

Рис. 6. Скульптура «Жаба», студия «Святогор», хризопраз

Рис. 7. Колье «Алтынчеч», С. В. Ковалевская-Шакурова

Международный опыт показывает, что зарубежные бренды активно используют сторителлинг, коллаборации с местными художниками и организацию культурных мероприятий для формирования уникального имиджа и повышения лояльности аудитории. В Европе и Азии акцент делается на аутентичности через использование традиционных техник и материалов, что способствует устойчивому развитию бренда. Применение этих практик в российском контексте открывает перспективы для создания экспортно-ориентированных коллекций и расширения целевой аудитории [5, с. 112-120].

Интеграция региональных культурных кодов в ювелирный брендинг способствует не только сохранению и популяризации культурного наследия, но и повышению конкурентоспособности российских брендов на внутреннем и внешнем рынках. Примеры успешных коллекций с уральскими самоцветами, северными орнаментами и казанской сканью подтверждают потенциал локальных мотивов для выхода на новые рынки и привлечения внимания как российских, так и зарубежных потребителей. В дальнейшем развитие ювелирного брендинга в России неизменно будет связано с расширением использования региональных мотивов, развитием коллабораций с ремесленниками и культурными институциями, а также внедрением современных маркетинговых практик, основанных на международном опыте.

.png&w=384&q=75)

.png&w=640&q=75)