Актуальность темы

Ввиду значительного влияния обледенительных процессов на безопасность полёта (по статистике, доля авиационных происшествий, приходящаяся на происшествия из-за обледенения, может достигать от 25 до 30%) реакция систем самолёта на обледенение регламентируется сертификационными требованиями. Как показано в [4], сертификационные требования с течением времени дополняются, под рассмотрение в процессах формирования обледенительных наростов попадают частицы воды с новыми наборами параметров. Рассматриваются три главных направления сертификации для условий обледенения:

- Системы сигнализации обледенения (СО);

- Системы воздушных сигналов;

- Противообледенительной системы (ПОС).

При сертификации необходимо проанализировать изменения аэродинамических характеристик ввиду образования льда, а также убедиться в обеспечении для воздушного судна своевременного обнаружения условий обледенения, работоспособности датчиков системы воздушных сигналов.

К сигнализатору обледенения предъявляются требования, заключающиеся в том, что до включения противообледенительной системы образование льда начинается в первую очередь на СО, то есть раньше, чем на других участках внешней поверхности ЛА, а также в том, чтобы ПОС включалась раньше достижения толщиной льда критического для работы двигателя или аэродинамических характеристик значения.

В приложении O к CS-25 рассматривают два вида переохлаждённых капель: морось/Drizzle меньшего размера и дождь/Rain большего размера. В приложении D к CS-E рассматривают кристаллы льда. Нахождение таких кристаллов в окружающем воздухе оказывает влияние преимущественно на работоспособность двигательной установки, влияние на характеристики обтекания планера менее значительно. Для всех рассмотренных в приложениях выше типов водяных частиц задаются законы массового распределения водности в зависимости от диаметра капель.

Физические процессы при обледенении

При пролёте ЛА в объёме облака могут формироваться типы льда такие, как: рыхлый/rime (образуется при соприкосновении переохлаждённых капель воды с поверхностью ЛА, не имеет непрерывной структуры), прозрачный/glaze (лёд с гладкой поверхностью, образуется по контуру профиля, имеющего выступы; при дальнейшем льдообразовании появляются гребневидные наросты), смешанный/mixed (комбинация гладкого и рыхлого льда), барьерный/spanwise, рогообразный (роговидный)/horn. По данным из [2] и наибольшему обледенению самолёт подвергается в диапазоне высот от 2 до 4 км и температур от 0 до -10°C. До достижения предельной скорости в 130 м/с (являющейся таковой по причине начинающегося по достижении этой скорости или её превышении влияния нагрева поверхностным трением). На острых частях элементов, например, антенн, лопастей воздушных винтов интенсивность обледенения повышенная из-за более низкой, чем в других зонах обтекания местной температуры воздуха ввиду более высокой его местной скорости. В общем случае явление обледенения крыла влечёт за собой снижение значения коэффициента подъёмной силы и увеличение значения коэффициента лобового сопротивления. Это обусловлено, в частности образованием местных отрывных зон (что особенно характерно для роговидного льда на передней кромке крыла) и пиков разрежения.

Основные физические параметры

При моделировании процессов обледенения целью является определение степени снижения коэффициента подъёмной силы и возрастания коэффициента лобового сопротивления. Входными данными для расчёта требуемых величин будут являться параметры окружающей среды такие, как:

- Водность облака, в объёме которого находится та часть ЛА, подвергающаяся обледенению (LWC - liquid water content), г/м3.

- Атмосферное давление за бортом ЛА, Па;

- Температура воздуха за бортом ЛА, К;

- Фазовое состояние частиц воды;

- Диаметр частиц льда, мкм;

- Коэффициент оседания капель.

А также следующие параметры:

- Время процесса обледенения;

- Обобщающий геометрический параметр образования льда

, hл – максимальная толщина льда, измеренная по нормали к ободу носка продольного сечения крыла;

, hл – максимальная толщина льда, измеренная по нормали к ободу носка продольного сечения крыла;  – длина зоны расположения льда вдоль передней кромки;

– длина зоны расположения льда вдоль передней кромки; - Воздушная скорость ЛА, м/с.

Подходы к моделированию

Явление обледенения само по себе является сложным и составным; наибольший исследовательский интерес представляют процессы:

- Процесс нароста льда на аэродинамическом профиле;

- Изменение характера обтекания профиля и его аэродинамических коэффициентов до обледенения и после него;

- Процессы теплообмена на поверхности крыла и внутри слоя льда в зонах обледенения.

На данный момент самым точным методом исследований влияния обледенения на аэродинамику крыла остаётся анализ трубных испытаний с имитаторами льда и в условиях действительного обледенения [2]. Лётные испытания сопряжены с ограничениями, накладываемыми из соображений безопасности для экипажа ЛА и естественными ограничениями среды на период времени проведения испытаний. Имеют место методы эмпирической оценки статистических данных [2], дополнение данных эксперимента в аэродинамической трубе расчётами, применение математического моделирования при изготовлении имитаторов льда для трубных испытаний [3]. Наиболее подробно будет рассмотрено математическое моделирование его реализация на ЭВМ. Ввиду сложности процесса обледенения для построения его математической модели используется многообразие законов, теорий и их приближений из разных областей физики. Рассмотрение процесса обледенения требует применения: Эйлер-Лагранжева подхода к описанию движения сплошной среды, осреднённых по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса, теории мелкой воды, решения краевой задачи уравнения теплопроводности, законы распределения долей частиц различных диаметров в массе облаков, а также учёта процессов разбрызгивания, теплообмена водяных частиц излучением, их перехода между агрегатными состояниями. Расчёт процессов движения частиц воды и нарастания льда проходит в несколько этапов.

На первом этапе определяются поля скорости, плотности, давления воздуха, величины касательного напряжения и теплового потока. На основании полученных полей и величин рассчитывается движение капель и определяется коэффициент улавливания, что в свою очередь, является входными данными в термодинамическом модуле, позволяющем рассчитать толщину льда. В блоках моделирования, отличающихся особой сложностью и чувствительностью к выбранной модели (например, моделирование обтекания профилей с обширными зонами отрыва потока является в значительной степени чувствительным к модели турбулентности) проводятся расчёты ограниченного количества режимов отличающимися постановкой по модели.

Решение поставленных задач по всем перечисленным направлениям предполагает применение численных методов: метод Монте-Карло (например, с его помощью может быть описан процесс теплообмена в зонах обледенения. Конкретно в данном случае метод предполагает получение решения в виде математического ожидания функционала от случайного диффузионного процесса: моделируется большое количество траекторий такого процесса.), гибридный алгоритм Adams/BSF (алгоритм численного решения системы дифференциальных уравнений движения для определения траекторий капель), модели нарастания льда (впоследствии большинство из них были расширены до трёхмерных) LEWICE 2D, ONERA, Gent, TRAJICE2D, CANICE, CIRA, 2DFOIL-ICEб, FENSAP-ICE3D (программы отличаются подходами к решению поставленной задачи: программы, основанные на решении уравнений Навье-Стокса, дают более точные решения, учитывая положение точек отрыва потока, при этом значительно уступая менее точным алгоритмам, основанным на методе щитов, в скорости; некоторые из алгоритмов, например, такие, как LEWICE учитывают силы поверхностного натяжения, позволяя оценить оставшееся запертым на поверхностях количество воды). Аэродинамические расчёты проводятся в программах Ansys CFX, Ansys Fluent. Построение расчётных сеток проводится в таких программах, как snappy Hex Mesh, Ansys ICEM. Возможен вариант построения двух отдельных сеток: для плёнки и для газовой фазы. Точность численных методов проверяются на модельных задачах. Примером такой задачи является модельная задача в [1]: качественно подобранная в соответствии с действительными траекториями функция траектории капель задаются аналитически в виде квадратичной функции. Полученные аналитические выражения подставляются в исходную систему дифференциальных уравнений, в результате чего имеется аналитическое поле скоростей. По этому полю определяются численные траектории капель, после чего сравниваются точное и численное решения.

Тестовое моделирование

В целях проверки точности избранного метода на базе публикации [5] было проведено тестовое моделирование. В статье был рассмотрен процесс обледенения аэродинамического профиля NACA 0012 при заданных параметрах окружающего воздуха (таких, как длина хорды профиля плотность, давление и температура среды, её водность (LWC), размеры частиц воды (MVD), скорость набегающего потока, а также время протекания процесса обледенения) и различных углах атаки.

Расчёт обледенительных процессов проведён в Ansys FENSAP-ICE методом “multishot with automatic mesh displacement”. Такой подход предполагает разбиение временного промежутка, соответствующего общему времени обледенения на меньшие интервалы времени, внутри которых расчёт параметров потока воздуха, содержащихся в нём частиц воды и оседающего на обтекаемое тело льда, ведётся на сетке, не претерпевающей изменений. Такое дробление интервала времени имитирует изменяющиеся ввиду оседания льда геометрические, а, соответственно, и аэродинамические показатели обтекаемого тела. На этом этапе также выбирается математическая модель, а именно, подходы к решению уравнений сохранения энергии и импульса, а также модель турбулентности. В решении уравнения баланса энергий учитывается изменение энтальпии воздуха, так как процесс течения воздуха не является изоэнтальпийным.

В качестве модели турбулентности выбрана модель Спаларта-Альмараса, относящаяся к подходу RANS (осреднённые по Рейнольдсу уравнения Навье-Стокса). Этот подход является типичным для применения в решении инженерных задач; в данном подхода мгновенные параметры потока раскладываются на средние и пульсационные составляющие. Модель Спаларта-Альмараса разработана специально для решения задач авиационной области. Расчёт обледенения был проведён на базе стандартной расчётной сетки пакета ANSYS для аэродинамического профиля NACA 0012.

Таблица 1

Входные параметры расчёта обледенения тестового профиля, выбранные в [5]

Время обледенения | 360 с |

Угол атаки | 4° |

Длина хорды аэродинамического профиля | 0,5334 м |

Скорость потока | 67,05 м/с |

Атмосферное давление | 101300 Па |

Температура воздуха | 28,3°C |

Водность | 1 г/м3 |

Медианный диаметр капель | 20 мкм |

Шероховатость поверхности аэродинамического профиля | 0,628 мм |

Результаты тестового расчёта

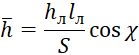

Рис. 1. Сравнение экспериментальных данных (синяя сплошная линия) геометрии льда с результатами моделирования в [5] (красная пунктирная линия) и результатами моделирования в настоящей работе (чёрная сплошная линия)

Максимальная толщина льда, полученная в результате настоящего моделирования равна 1,6 см. Это составляет 64% максимального значения толщины льда.

Определение потребных характеристик противообледенительной системы

Для определения потребных характеристик ПОС ВС следует определить параметры обледенения для условий, соответствующих участку снижения самолёта, как для участка с наиболее интенсивным обледенением.

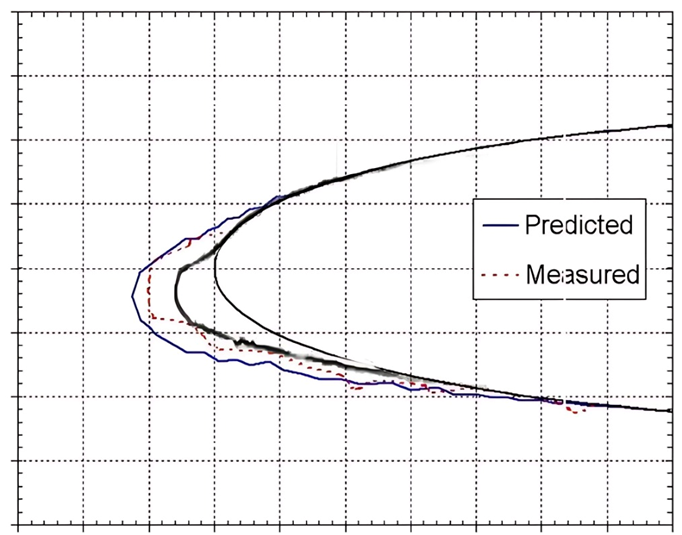

Определяя опорные условия секций DROP3D и ICE3D, воспользуемся функцией FENSAP-ICE «use Appendix C» для определения значения водности облаков на высоте снижения в соответствии с температурой забортного воздуха высотой, скоростью и протяжённостью выбранного участка полёта.

Рис. 2. Автоматический подбор значения LWC программой Ansys Fensap-Ice в соответствии с условиями полёта

Таблица 2

Входные параметры расчёта обледенения тестового профиля

Время обледенения | 420 с |

Угол атаки | 3° |

Длина хорды аэродинамического профиля | 4,45 м |

Скорость потока | 83,33 м/с |

Атмосферное давление | 84560 Па |

Температура воздуха | 10°C |

Водность | 0,55 г/м3 |

Медианный диаметр капель | 20 мкм |

Шероховатость поверхности аэродинамического профиля | 0,5 мм |

Результаты расчёта для условий снижения

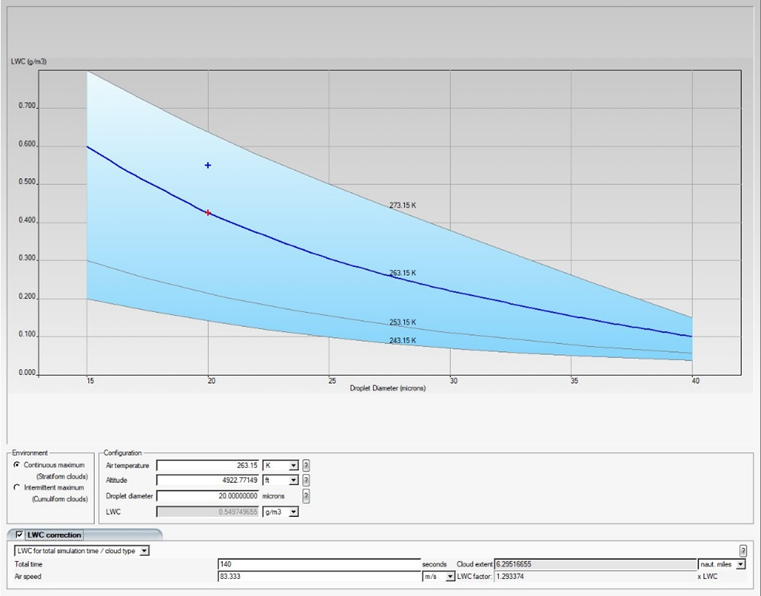

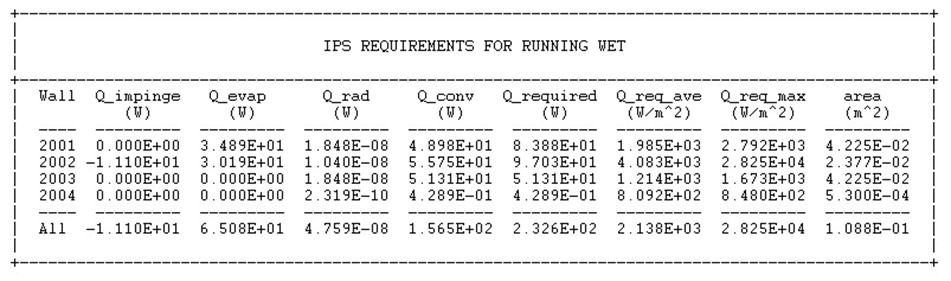

Распределение потребных тепловых потоков ПОС автоматически определяется пост-процессором VIEWMERICAL, обрабатывающим результаты расчётов обледенения. На рис. 3 и 4 графически и в виде таблицы представлены результаты обработки решения пост-процессором, а в таблице 16 – полученные максимальная и средняя тепловые мощности для поверхности BC 2002 (как для требующей наибольшие такие значения), соответствующей передней части профиля.

Рис. 3. Распределение потребного теплового потока по поверхности профиля

Рис. 4. Потребные значения тепловых потоков на поверхностях геометрии профиля

Таблица 3

Потребные значения тепловых потоков поверхности BC 2002

| 28250 Вт/м2 |

| 2792 Вт/ м2 |

Заключение

В настоящей работе был разработан метод оценки характеристик обледенения аэродинамических профилей, на основании чего осуществлено численное моделирование процессов обледенения аэродинамического профиля в расчётных условиях, приближенным к наиболее опасным с точки зрения обледенения, на основании чего подобраны значения потребной тепловой мощности противообледенительной системы.

.png&w=384&q=75)

.png&w=640&q=75)