Как показывает опыт, все ошибки, связанные с подгонкой под результат связаны с неправильным выбором начальных условий и допущений. При этом полученные подгонки под результат давали хорошее совпадение с экспериментальными данными в частных случаях. Однако при этом не обошлись без противоречий с известными классическими законами в физике. Темой данной статьи является показать, как можно обойтись без противоречий на основе уже полученных результатов и формул. Вначале соответственно мы проведём рассмотрение парадоксов, допущенных в электродинамике. С этой целью мы повторим логику, которая использовалась в электродинамике [2, с. 29-30] на основе статического подхода. Изначальное условие здесь уже парадоксально и опирается на утверждение, что система источников в диэлектрике нейтральна при отсутствии внешнего электрического поля, то есть удовлетворяет условию:

, (1)

, (1)

Для внешней среды вне диэлектрика в электродинамике это условие считается верным и при наличии внешнего поля. Иными словами, среда в виде некоего вакуума по правилам классической электродинамики не может поляризоваться в силу отсутствия зарядов, что было признано действительным в квантовой механике [3, с. 352].

Одновременно, нейтральность в диэлектрике при отсутствии внешнего поля связывают в квантовой механике с наличием орбитальных оболочек, когда отрицательно заряженные частицы в своём местоположении должны характеризоваться оболочками орбиталей вокруг положительно заряженной частицы по случайному закону с телепортацией из одной точки в другую. Телепортация противоречит СТО и ОТО Эйнштейна из-за наличия константы в скорость света и нарушает законы физики при присутствии закона сохранения количества, когда изменение направления связано с изменением составляющих энергии по координатам длины с неизбежным излучением и поглощением. При этом предполагается, что под действием внешнего поля Е внутри диэлектрика возникает поляризация вещества Р в виде:

![]() , (2)

, (2)

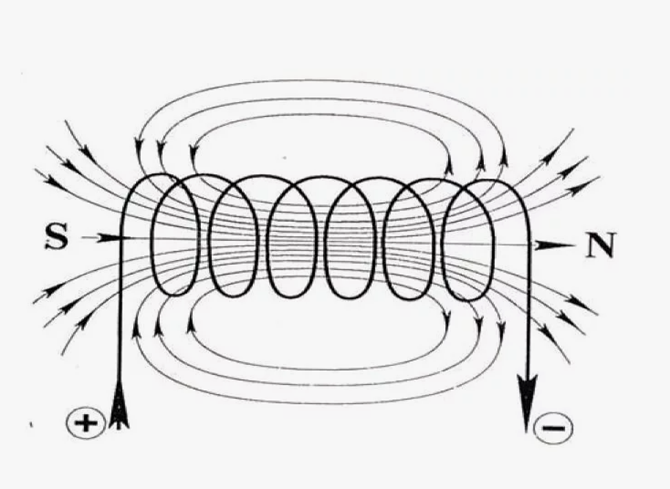

Но тогда сразу возникает вопрос: «Каким образом нейтральная система с хаотическим движением отрицательного заряда и его телепортацией может поляризоваться, если отрицательный заряд внутри атома, имея хаотичное местоположение, не может подчиняться детерминированным законам физики по определению?» Ведь общая система атома полностью нейтральна и тем самым замкнута сама на себя по закону сохранения количества! За счёт чего тогда должна исчезать телепортация со сменой местоположения, и какой при этом должен быть закон физики приводящий не детерминированный процесс в детерминированный? Понятно, что такого закона в принципе придумать невозможно! Собственно, при нейтральности по квантовой механике нет даже никакого признака внешнего взаимодействия, например, через излучение и поглощение из-за постулата Бора об отсутствии излучения на дискретных орбитах. Вообще полностью замкнутую систему в Мироздании обнаружить невозможно! В квантовой механике для нейтрального атома из этого парадокса попытались выйти за счёт спонтанных переходов на основе коэффициентов Эйнштейна [4, с. 144] без объяснения причин происхождения. Кроме того, сразу следует вопрос: «Каким образом тогда исключается падение электрона на протон при наличии хаотичного закона движения с телепортацией и неопределённостью с последующей аннигиляцией с переходом в фотоны, что наблюдается при аннигиляции электрона и позитрона?» Спонтанные переходы в более низкое состояние должны давать излучение вплоть до нуля. Иначе они уже не будут спонтанными и имеют наличие закономерности. Следует ещё раз отметить, что и во внешней среде распространения в квантовой механике не обошлись без понятия электронно-позитронного вакуума [3, с. 352], которое связано с изменением параметров среды под действием внешнего кулоновского поля. А это исключает нейтральность, так как воздействовать на изначально нейтральную систему внешнее поле в принципе не может. Собственно то, что среда распространения не является нейтральной, следует и из того, что поле, образованное во внешней среде током катушки индуктивности, имеет воздействие на сам ток (рис. 1).

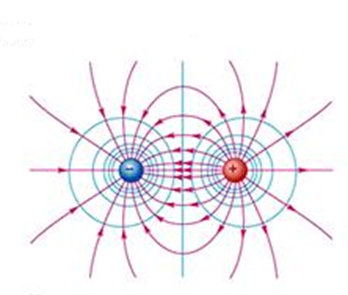

Рис. 1. Замкнутое поле катушки индуктивности, которое противодействует наличию тока

А это означает, что существует некий замкнутый обмен между внешней средой и катушкой индуктивности с переходом кинетической энергии в потенциальную энергию, и наоборот. Но тогда следует вопрос: «Что является причиной такого взаимодействия?» Единственной причиной взаимодействия через обмен (излучение и поглощение), как мы показали в статье [1, с. 6-39] является наличие противоположностей, что и выражается в виде противоположных зарядов. Действительно, после снятия внешнего напряжения в катушке индуктивности продолжает течь ток, но для его существования требуется наличие напряжённости электрического поля, а оно образуется только при наличии поляризации внешней среды распространения, а значит и наличии при этом противоположных зарядов. Понятно, что заряды как таковые не могут существовать по отдельности в статике из-за притяжения друг к другу с последующей аннигиляцией и превращением в фотоны. И наличие только одного типа заряда также невозможно, что нарушает закон равенства противоположностей. Всё это наталкивает на мысль о необходимости движения электрического отрицательного заряда вокруг положительного заряда по орбитам с подчинением законам электродинамики и с наличием внешнего взаимодействия через излучение и поглощение при смене направлений. В этом случае становится возможным объяснить явление поляризации и намагниченности под действием внешних полей с изменением и смещением движения электрона вокруг положительного заряда при орбитальном движении, например, по эллипсу. Таким образом, попытка учёных представить электрическую поляризацию и намагниченность, как только статические системы, является ошибочной, так как на самом деле для исключения парадоксов всегда существует движение отрицательных зарядов вокруг положительных зарядов (гармонический осциллятор). В противном случае аннигиляция и корпускулярные свойства в виде отдельных частиц в мироздании в принципе бы не существовали. Это значит, всегда присутствует динамика движения с излучением и поглощением. При этом также необходимо определить, что должно излучаться и поглощаться. Понятно, что здесь существует вопрос и о представлении самих зарядов, которые по физике представляют собой частицы с массой покоя, и на чём основано их различие. Этот вопрос корпускулярно-волнового дуализма попытался решить Дирак через свою систему уравнений, взятую при «линеаризации» уравнения энергии Эйнштейна с переходом от волновых свойств к корпускулярному движению частицы [5, с. 295].

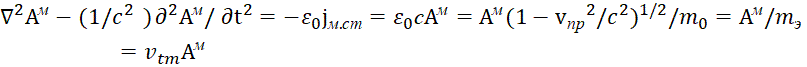

В этом случае первоначальное уравнение энергии Эйнштейна с учётом «линеаризации» имеет вид:

| (3) |

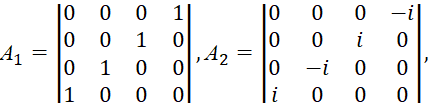

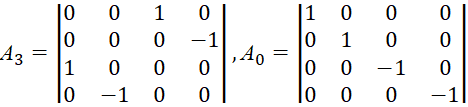

Здесь k изменяется от 0 до 3; P0=M0c; P1=Px ; P2=Py ; P3=Pz. Из этой записи при использовании матриц для разложения (3):

, , | (4) |

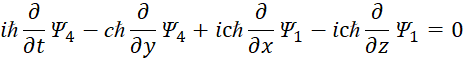

Следуют известные уравнения, которые дают систему уравнений Дирака. При этом система уравнений имеет вид:

(5) |

Далее конкретные числовые значения при отсутствии внешнего воздействия заменяются дифференциальными операторами с наличием мнимой единицы в виде:

(6) |

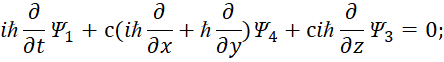

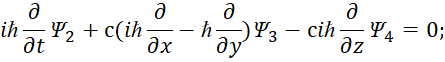

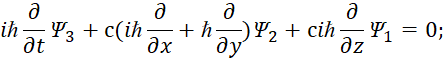

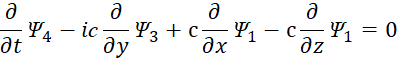

Которые должны воздействовать на волновую функцию Ψ, и которая, в свою очередь, характеризует вероятность. В дифференциальном виде мы получим систему уравнений Дирака:

(7) |

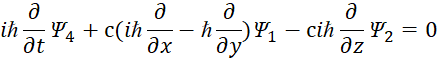

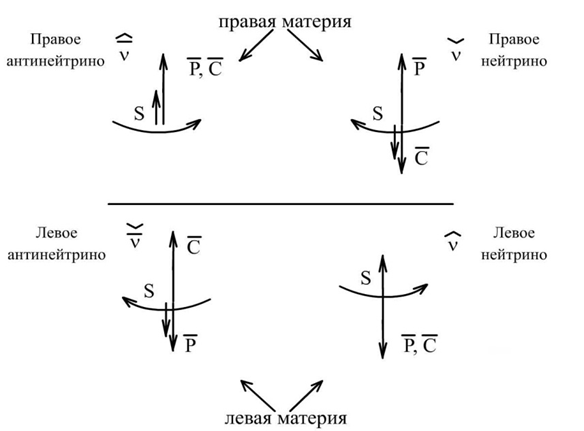

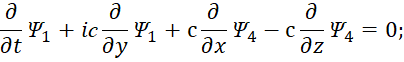

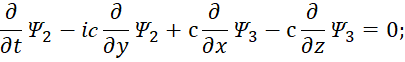

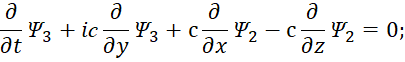

Однако хоть ему и удалось отразить связь волновых свойств с переходом к уравнению частицы по формуле энергии Эйнштейна, но он не смог отказаться от волновых функций, характеризующих вероятность, так как вид его уравнений не соответствовал виду обычных уравнений Максвелла с отображением реальных электромагнитных функций. Поэтому, когда в системе уравнений Дирака значение массы равнялось нулю (m0=0), то получалось, что нейтрино и антинейтрино не соответствуют виду обычных уравнений Максвелла, хотя движение этих объектов происходит с одной скоростью равной скорости света. При этом говорить о наличии вероятности по волновым функциям при одной и той же скорости в принципе невозможно. В этом случае в квантовой механике для описания нейтрино и антинейтрино используется уравнение с двухрядными матрицами Паули (уравнение Вейля), либо система уравнений Дирака, с расщеплением на независимые уравнения [6, с. 355]:

, , | (8) |

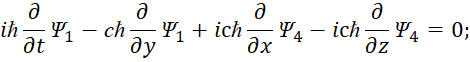

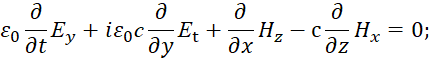

Однако данная система уравнений никак не подходила для описания электромагнитных процессов в силу наличия трёх функций в уравнениях и несоответствия в знаках вместо двух функций (E и Н). При этом в отличие от обычных уравнений Максвелла хоть в одном из членов уравнения присутствовала мнимая единица, поэтому физики придумали свою интерпретацию, показанную на рисунке 2.

Рис. 2. Нейтрино и антинейтрино

При этом видно, что первое уравнение в (8) отличается от третьего уравнения в (8) только обозначением в названии функций, аналогично это относится и к второму и четвёртому уравнениям в (8). Отличие в названиях при одинаковом виде уравнений не может дать отличие в законах взаимосвязи, а значит и свойствах, так как решение всегда однозначное. Однако физики с целью исключения этого парадокса придумали деление на правую и левую материю и тем самым как бы решили парадокс деления на электронные и мюонные нейтрино и антинейтрино. Понятно, что это приводит к новому парадоксу, связанному с отличием между правой и левой материей, и в чём их отличие, и как их обнаружить? Кроме того, по какой причине влияние внешнего объекта при одинаковом виде уравнений для частиц должно иметь различие, которое присуще электронным и мюонным нейтрино (антинейтрино) при взаимодействии? Соответственно не ясен в этом случае и процесс аннигиляции противоположно заряженных частиц, так как в процессе аннигиляции получаются электромагнитные волны с наличием констант электрической и магнитной проницаемости, а их в уравнениях в системе Дирака для нейтрино и антинейтрино нет! Иными словами, здесь нет взаимосвязи между нейтрино и антинейтрино и электромагнитными волнами на основе уравнений Максвелла. А это означает, что нейтрино и антинейтрино, в интерпретации системы уравнений Дирака, не могут дать электромагнитные волны с отсутствием при преобразовании массы покоя из-за распространения со скоростью света, и сам процесс аннигиляции в этом случае связан с чудесами. Нет закона преобразования в системе уравнений Дирака из нейтрино и антинейтрино в электромагнитные волны. Выход из данных парадоксов подробно нами показан в предыдущих статьях данного журнала, например, в [7, с. 5-44; 8, с. 32-56]. В этом случае логика наличия зарядов сводилась к тому, что противоположно-заряженные частицы имеют различие в объектах по излучению и поглощению. Сходство бы означало, что отличий нет, а значит, и нет причин для взаимодействия. Понятно, что экспериментальные данные на самом деле показывали путь однозначной связи уравнений физики, и только оставалось лишь внимательно проанализировать известные решения и выбрать путь без парадоксов на основании того, что уже было введено. Но тут уже признание очевидного и уже введённых в физику уравнений, подтверждённых практикой, упёрлось в корыстные интересы «корифеев» науки, которые написали кучу липовых диссертаций и статей с наличием кварков, глюонов, бозонов Хиггса, чёрных дыр, орбиталей, квантовой запутанности, ядерных сил, тёмной энергии и материи, теории струн и прочих чудес. Далее отметим, что внешняя среда распространения не может иметь физические законы и способы образования электромагнитных полей, иные, чем это действительно для всех объектов мироздания. Иное бы исключило и возможность самого взаимодействия объектов с внешней средой распространения из-за разрывов в законах, что связано с чудесами. Понятно, что взаимодействие связано с обменом с соответствующими изменениями, что возможно только за счёт излучения и поглощения. При этом логика образования излучения и поглощения за счёт периодических волновых функций изменения электрических и магнитных полей была выведена и самими физиками [9, с. 124-125]. Повторим логику, приведённую физиками.

В этом случае физики ввели электрическую поляризованность Р и намагниченность М в системе МКСА в виде:

(9) |

Далее в классической электродинамике считают, что:

(10) |

В таком случае электромагнитные потенциалы Ф и А могут быть найдены из уравнений:

(11) |

Иными словами, здесь осуществлена замена плотностей заряда и тока на электромагнитные составляющие, так как при использовании векторных потенциалов мы имели уравнения в системе МКСА [10, с. 119]:

(12) |

Во внешней среде мы имеем ![]() , а также

, а также ![]() . Учтём, что:

. Учтём, что:

![]() , (13)

, (13)

Тогда мы можем записать:

| (14) |

В этом случае будет связь сА=Ф. По сути, это означает аналогию связи длины и времени, введённую в геометрии Минковского [11, с. 226] с получением подчинения преобразованиям Лоренца. Собственно, это означает, что плотность заряда, выраженная через длину или время (а никаких других выражений внешней среды через противоположности в качестве вакуума и нет) является источником возбуждения волнового процесса для компонент электрической и магнитной составляющей. Этот вывод следует в силу того, что кроме этих компонент нет составляющих, способных распространяться со скоростью света. При этом время является источником волнового процесса, но в системе, связанной с предыдущей системой от длины через скорость света (r=ct [11]). Не надо думать, что интерпретация плотности зарядов через длину и время – это наша выдумка. Собственно такую интерпретацию ввёл, и Фейнман при описании относительности электрических и магнитных полей для плотности зарядов связав их законом действительным для преобразований Лоренца в виде [12, с. 269]:

(15) |

Здесь v – относительная скорость по СТО Эйнштейна, ![]() – плотность заряда. Понятно, что разные объекты должны иметь и отличие по подчинению законам физики, так как иначе не будет различий. А раз этого нет, то следует признать объекты идентичными. Кроме того, если учесть, что по теории Дирака [13, с. 348] значение заряда принимает величину константы равной плюс или минус единице, то зависимость плотности заряда имеет только однозначную связь с СТО и ОТО Эйнштейна в соответствии с законами изменения длины и времени.

– плотность заряда. Понятно, что разные объекты должны иметь и отличие по подчинению законам физики, так как иначе не будет различий. А раз этого нет, то следует признать объекты идентичными. Кроме того, если учесть, что по теории Дирака [13, с. 348] значение заряда принимает величину константы равной плюс или минус единице, то зависимость плотности заряда имеет только однозначную связь с СТО и ОТО Эйнштейна в соответствии с законами изменения длины и времени.

Надо учесть, что решения в (14) имеют место в том случае, когда есть вид волновой функции как слева, так и справа от знака равенства. Действительно, пусть мы имеем периодический закон изменения распространяющейся волны по закону ![]() . При этом скорость распространения волны может быть найдена как скорость перемещения фазы

. При этом скорость распространения волны может быть найдена как скорость перемещения фазы ![]() . Тогда при подстановке в верхнее уравнение (14) мы получим:

. Тогда при подстановке в верхнее уравнение (14) мы получим:

(16) |

Понятно, что отсутствие зависимости плотности заряда в виде волновой функции исключает возможность математического решения для варианта распространяющейся волны. Если же плотность заряда имеет вид периодической функции (это часто используют и сами физики), то с учётом теории Дирака (![]() ) мы имеем:

) мы имеем:

(17) |

Данное решение соответствует распространяющейся волне, но при этом скорость распространения волны будет ниже скорости света, так как при движении со скоростью света должно выполняться условие ![]() . Это означает парадокс, который также не решён в классической электродинамике с учётом вынужденного излучения и поглощения. Однако данный вывод следует из условия, если частота связана с величиной k непосредственно через скорость света, и при переходе в противоположность, из-за преобразования и смены системы наблюдения, длина и время не меняются. Но данное условие противоречит подчинению длины и времени СТО и ОТО Эйнштейна и исключает представление о длине и времени как объектах мироздания в силу их неизменности при смене системы наблюдения. По сути это означает исключение ОТО Эйнштейна с наличием пространственно-временного искривления в зависимости от скорости. Поэтому, необходимо исходить из условия, что при преобразованиях длина и время также имеют зависимость по СТО и ОТО Эйнштейна, так как не бывает мгновенного изменения (с=const) и оно протекает с некоторой скоростью. При этом длина и время в этом случае имеют иное представление, чем это было первоначально, что, собственно, меняет систему наблюдения с иным представлением кинетической энергии, и потенциальной энергии. Тогда в частном случае, мы имеем значение частоты до преобразований в виде

. Это означает парадокс, который также не решён в классической электродинамике с учётом вынужденного излучения и поглощения. Однако данный вывод следует из условия, если частота связана с величиной k непосредственно через скорость света, и при переходе в противоположность, из-за преобразования и смены системы наблюдения, длина и время не меняются. Но данное условие противоречит подчинению длины и времени СТО и ОТО Эйнштейна и исключает представление о длине и времени как объектах мироздания в силу их неизменности при смене системы наблюдения. По сути это означает исключение ОТО Эйнштейна с наличием пространственно-временного искривления в зависимости от скорости. Поэтому, необходимо исходить из условия, что при преобразованиях длина и время также имеют зависимость по СТО и ОТО Эйнштейна, так как не бывает мгновенного изменения (с=const) и оно протекает с некоторой скоростью. При этом длина и время в этом случае имеют иное представление, чем это было первоначально, что, собственно, меняет систему наблюдения с иным представлением кинетической энергии, и потенциальной энергии. Тогда в частном случае, мы имеем значение частоты до преобразований в виде ![]() , с условием

, с условием ![]() . Собственно, в общем случае выбор изменения значений

. Собственно, в общем случае выбор изменения значений ![]() , с вычитанием или сложением с членом

, с вычитанием или сложением с членом ![]() зависит от выбранной системы наблюдения и условия излучения или поглощения. В частном случае этот член может играть роль запаздывания во времени при излучении. Иными словами, уже из самого верхнего уравнения в (16) с вынужденным излучением по классической электродинамике роль источника излучения в одной системе наблюдения связано с необходимостью запаздывания по времени на величину

зависит от выбранной системы наблюдения и условия излучения или поглощения. В частном случае этот член может играть роль запаздывания во времени при излучении. Иными словами, уже из самого верхнего уравнения в (16) с вынужденным излучением по классической электродинамике роль источника излучения в одной системе наблюдения связано с необходимостью запаздывания по времени на величину ![]() в другой системе наблюдения. Таким образом, мы здесь ничего нового не придумывали, и это было уже фактически введено до нас, но без соответствующей интерпретации процессов. Зависимость

в другой системе наблюдения. Таким образом, мы здесь ничего нового не придумывали, и это было уже фактически введено до нас, но без соответствующей интерпретации процессов. Зависимость ![]() от СТО и ОТО Эйнштейна мы покажем несколько ниже. В этом случае

от СТО и ОТО Эйнштейна мы покажем несколько ниже. В этом случае ![]() , и есть распространение волны со скоростью света.

, и есть распространение волны со скоростью света.

Необходимость волнового представления для решения с вынужденным излучением и поглощением и изменение системы наблюдения, по сути, означает, что существует для любого объекта двоякое представление в зависимости от системы наблюдения в мироздании. Здесь, значение в одной системе наблюдения, представленное как плотность заряда, в противоположной системе наблюдения, характеризует напряжённости электрических и магнитных полей для волнового процесса с учётом излучения (поглощения). То есть объект всегда состоит из противоположностей (корпускулярно-волновой дуализм), иное бы исключало и наличие самих противоположностей с исключением возможности сравнения. Собственно разное математическое представление для векторных потенциалов и рассмотренных ниже электрических и магнитных векторов Герца отражает также различие представления в зависимости от системы наблюдения. Это принципиальное отличие физики от математики, в которой воздействие не рассматривается как новое представление объекта из-за преобразования. Здесь, при учёте выполнения условия Лоренца, физики ввели электрический (П) и магнитный (Z) векторы Герца, связав их математически с векторными потенциалами через подстановку:

(18) |

Тогда верхнее уравнение (11) приводится к следующему виду:

(19) |

На следующем шаге учитывают, что одинаковые изменения по дивергенции не влияют на закон сохранения количества, и отсюда получают:

![]() , (20)

, (20)

Второе уравнение в (11) с учётом второго уравнения в (18) приводится к виду:

| (21) |

Из уравнения (20) следует, что:

![]() , (22)

, (22)

Здесь а – произвольный вектор. Тогда второе уравнение из (21) сводится к следующему виду:

![]() , (23)

, (23)

Из него в свою очередь вытекает, что:

![]() , (24)

, (24)

Здесь ![]() – также произвольный скаляр.

– также произвольный скаляр.

Так как при изменениях в дифференциальном виде подстановка ![]() , и

, и ![]() не меняет зависимости от источников

не меняет зависимости от источников ![]() и j, то в системе МКСА имеем:

и j, то в системе МКСА имеем:

(25) |

При выражении через напряжённости электрических и магнитных полей мы имеем:

(26) |

Соответственно для внешней среды ![]() , мы имеем:

, мы имеем:

| (27) |

С учётом П=сZ, что действительно для электрической и магнитной компоненты вида Н=сЕ, мы видим, что в системе уравнений (27) электромагнитные составляющие, которые способны перемещаться со скоростью света, имеют обратно - пропорциональную зависимость от константы электрической проницаемости. Это как раз и говорит о смене системы наблюдения в сравнении с (14) и соответствует обратно –пропорциональной связи между противоположностями. Иными словами, напряжённости электромагнитных полей являются источниками возбуждения (поглощения) волн для электрического и магнитного векторов Герца (27), аналогично тому, как плотность заряда и тока являются возбудителями волн для векторных потенциалов (14). При этом из-за разницы в математическом представлении от константы электрической проницаемости мы имеем различие и в системе наблюдения. Действительно, для уравнений (14) зависимость векторных потенциалов А и Ф от константы электрической проницаемости с учётом плотности заряда есть обратно пропорциональная зависимость, а для векторов Герца П и Z от напряжённости поля Е и Н по уравнениям (27) есть как прямо пропорциональная зависимость, так и обратно – пропорциональная зависимость от константы электрической проницаемости. Понятно, что в этом случае поля Е и Н необходимо представлять периодическим волновыми функциями, иначе уравнения в (27) решить невозможно из-за наличия постоянной составляющей, как это было и с представлением плотности заряда. При этом, исходя из реальности наблюдаемых процессов по излучению и поглощению в электромагнитном виде, электрический и магнитный векторы Герца должны отражать также реальные электромагнитные составляющие, так как никаких иных процессов с перемещением со скоростью света не обнаружено. И это вновь не наша выдумка и аналогичный вид волновых уравнений через вид общей волновой функции был введён в квантовой механике [14, с. 31]:

![]() , (28)

, (28)

Соответственно здесь возникает вопрос: «А что является причиной образования величины неравенства приводящего к формированию волнового процесса по излучению и поглощению?» Отдельно, волновые процессы имеют ассоциативное сложение и вычитание с соблюдением принципа суперпозиции, которое не даёт преобразование одних объектов в другие, а значит, нет неравенства составляющих напряжённостей электромагнитных полей, по времени и длине, что можно интерпретировать как процесс излучения или поглощения. Отсюда следует вывод, что изменения напряжённостей электромагнитных полей определяются значениями электрической и магнитной проницаемости, которые характеризуют среду распространения. Понятно, что значения электрической и магнитной проницаемости не должны быть связаны с волновыми процессами по принципу суперпозиции, а должны обеспечивать преобразования из одного вида в другой. Учитывая, что любой объект мироздания имеет корпускулярно-волновой вид, то, следовательно, электрическая и магнитная проницаемости характеризуют, в соответствии с (27), преобразование из корпускулярного вида в волновой вид, и наоборот, так как ничего другого и нет. Иными словами среда распространения через константы электрической и магнитной проницаемости по СТО и ОТО Эйнштейна должна характеризоваться через пространственно-временное искривление, которое отражено через значение скорости, так как никаких иных компонентов для определения физических свойств среды с получением неравенств дающих напряжённости полей на основе математических формул не предусмотрено, и все остальные характеристики имеют чисто выдуманный характер. Собственно, ещё раз подчеркнём, что такая зависимость плотности зарядов и токов от подчинения преобразованиям Лоренца не наша выдумка и помимо Фейнмана [12, с. 269] было введено также и в квантовую механику в виде преобразований на основе геометрии Минковского [15, с. 301]:

(29) |

Разница лишь в том, что, если в СТО Эйнштейна скорость рассматривается как относительная величина при определении кинетической энергии между системами отсчёта, то в ОТО Эйнштейна это абсолютная величина, характеризующая потенциальную энергию через пространственно-временное искривление, которая может быть отражена как проекция скорости на время. Отсутствие проекции скорости на время означало бы отсутствие подчинения преобразованиям Лоренца, а значит, скорость стала бы независимой величиной от пространства и времени. При этом, в противном случае кинетическая и потенциальная энергии не являлись бы противоположностями с преобразованием друг в друга. Иными словами, Эйнштейн неосознанно ввёл наличие противоположностей на основе СТО и ОТО через кинетическую энергию и потенциальную энергию. При этом наличие противоположностей выражается в том, что кинетическая энергия электромагнитной волны в противоположной системе наблюдения будет выражаться потенциальной энергией через пространственно-временное искривление по ОТО Эйнштейна в нашей системе наблюдения через константы электрической и магнитной проницаемости, так как системы наблюдения от противоположностей отличаются на скорость света и покой в одной означает движение в другой.

Поэтому, как мы показали в [1, с. 6-39] следует выразить константы магнитной и электрической проницаемости через усреднённое (интегральное) движение частиц, со скоростью (кинетической энергией) в противоположной системе наблюдения ![]() , связанной с нашей системой наблюдения через скорость света. В этом случае мы имеем соответствие излучения формуле Планка. Усреднённое интегральное значение кинетической энергии от противоположности говорит о том, что любая частица в одной противоположности связана через взаимодействие (а это излучение и поглощение) со всеми частицами в другой противоположности. Собственно иной подход означал бы отсутствие взаимодействия и обмена при учёте движения частиц, а это значит, что такой объект не может быть обнаружен в Мироздании. Соответственно, так как длина и время связаны через преобразования Лоренца, то они также являются объектами Мироздания, так как в противном случае они бы не имели закона связи. И в этом случае пространство и время также характеризуются помимо корпускулярных свойств по СТО и ОТО Эйнштейна, также и волновыми свойствами. И это также не наша выдумка, так как при выводе формулы Планка рассматривался вариант абсолютно чёрного тела с наличием в некотором объёме электромагнитных колебаний. И эти электромагнитные колебания в квантовой механике рассматривались как виртуальные фотоны, возникающие и исчезающие в электромагнитном вакууме. Замкнутость противоположностей друг на друга вытекала из необходимости исключения варианта «ультрафиолетовой катастрофы» [16, с. 27-31], с использованием закона Больцмана вида

, связанной с нашей системой наблюдения через скорость света. В этом случае мы имеем соответствие излучения формуле Планка. Усреднённое интегральное значение кинетической энергии от противоположности говорит о том, что любая частица в одной противоположности связана через взаимодействие (а это излучение и поглощение) со всеми частицами в другой противоположности. Собственно иной подход означал бы отсутствие взаимодействия и обмена при учёте движения частиц, а это значит, что такой объект не может быть обнаружен в Мироздании. Соответственно, так как длина и время связаны через преобразования Лоренца, то они также являются объектами Мироздания, так как в противном случае они бы не имели закона связи. И в этом случае пространство и время также характеризуются помимо корпускулярных свойств по СТО и ОТО Эйнштейна, также и волновыми свойствами. И это также не наша выдумка, так как при выводе формулы Планка рассматривался вариант абсолютно чёрного тела с наличием в некотором объёме электромагнитных колебаний. И эти электромагнитные колебания в квантовой механике рассматривались как виртуальные фотоны, возникающие и исчезающие в электромагнитном вакууме. Замкнутость противоположностей друг на друга вытекала из необходимости исключения варианта «ультрафиолетовой катастрофы» [16, с. 27-31], с использованием закона Больцмана вида ![]() . По сути, это закон связи между распадом в одной противоположности, и синтезом в другой противоположности, по замкнутому циклу обмена. Параметр, который характеризует корпускулярные объекты в соответствии с формулой энергии Эйнштейна, выражается через параметр скорости движения этого объекта. При этом соблюдается равенство кинетической и потенциальной энергии как противоположностей. Как мы показали в [1, с. 6-39], наличие разницы между массой протона и электрона (потенциальная энергия) связано именно с разницей между константами электрической и магнитной проницаемости и была получена формула:

. По сути, это закон связи между распадом в одной противоположности, и синтезом в другой противоположности, по замкнутому циклу обмена. Параметр, который характеризует корпускулярные объекты в соответствии с формулой энергии Эйнштейна, выражается через параметр скорости движения этого объекта. При этом соблюдается равенство кинетической и потенциальной энергии как противоположностей. Как мы показали в [1, с. 6-39], наличие разницы между массой протона и электрона (потенциальная энергия) связано именно с разницей между константами электрической и магнитной проницаемости и была получена формула:

![]() , (30)

, (30)

Некоторое небольшое отличие от практики (1836,1) в числовом значении есть, и оно связано с тем, что наши расчёты выполнены для более общего случая с делением только на протон и электрон. При этом параметры констант электрической и магнитной проницаемости мы связали с движением частиц в противоположности (кинетической энергией). В результате мы имеем формулы для констант магнитной и электрической проницаемости в виде:

(31) |

В этом случае константы электрической и магнитной проницаемости не имеют аналогичный вид, а это даёт их представление как противоположностей, связанных обратно-пропорциональной связью, и при этом они отличаются на значение с2. Соответственно имеем представление индукций с подчинением ОТО Эйнштейна в виде:

(32) |

Отсюда следует физический смысл образования неравенства, дающего излучение или поглощение, что связано с общей кинетической энергией в противоположности, выраженной через усреднённую скорость в этой системе наблюдения. В нашей системе наблюдения это проекция скорости на время с учётом того, что в ОТО скорость, обеспечивающая пространственно-временное искривление, имеет не относительное, а абсолютное значение.

Понятно, что если не будет излучения и поглощения, то объекты без взаимодействия через обмен обнаружить в мироздании в принципе невозможно. Здесь излучение объектами электромагнитных составляющих подчиняется закону Стефана-Больцмана [16, с. 27-31]:

![]() , (33)

, (33)

Иными словами, с учётом равенства ![]() (иное означало бы что мы имеем два закона для кинетической энергии), мы имеем закон, по которому энергия, излучаемая гармоническим осциллятором, что соответствует движению по орбите отрицательно заряженной частицы вокруг положительно заряженной частицы, пропорциональна четвёртой степени частоты [17, с. 451]. Собственно аналогичная формула зависимости излучения была получена и для одномерного гармонического осциллятора в классической электродинамике в виде [18, с. 128]:

(иное означало бы что мы имеем два закона для кинетической энергии), мы имеем закон, по которому энергия, излучаемая гармоническим осциллятором, что соответствует движению по орбите отрицательно заряженной частицы вокруг положительно заряженной частицы, пропорциональна четвёртой степени частоты [17, с. 451]. Собственно аналогичная формула зависимости излучения была получена и для одномерного гармонического осциллятора в классической электродинамике в виде [18, с. 128]:

![]() , (34)

, (34)

Здесь величина р0 однозначно связана с зарядом и длиной вибратора l в виде:

![]() , (35)

, (35)

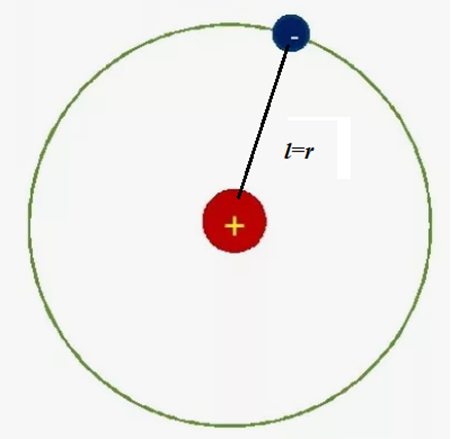

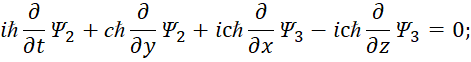

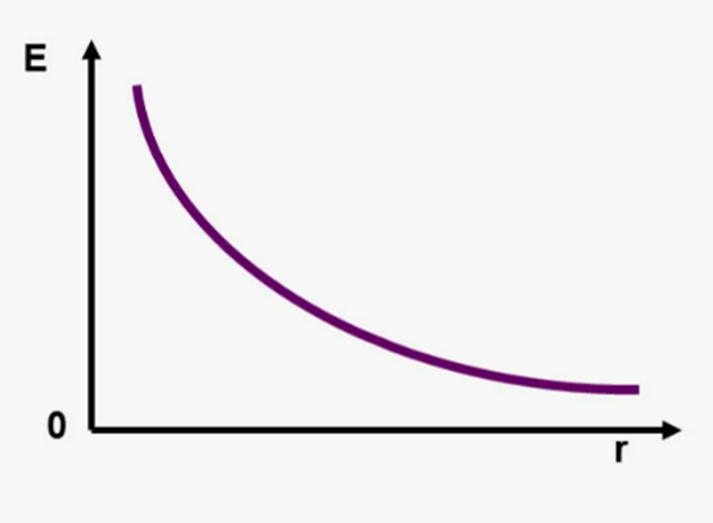

Соответственно, здесь есть допущение, что заряд меняется по периодическому закону и его значение зависит от длины (радиуса орбиты) вибратора l (рис. 3).

Рис. 3. Упрощённая модель вибратора Герца

Это конечно парадокс, так как чем больше длина (радиус), тем меньше должна быть напряжённость поля между противоположными зарядами, и поэтому на практике значение заряда сменили на величину тока в виде: ![]() .

.

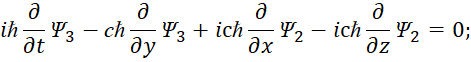

Однако для существования противоположных частиц в виде зарядов и соответственно ответной реакции среды распространения надо понять механизм соблюдения закона сохранения количества при обмене. И как сочетается излучение, и поглощение электромагнитных волн с наличием напряжённостей статических электромагнитных полей, что наблюдается экспериментально на рисунке 4.

Рис. 4. Электрическое поле между зарядами

Понятно, что статические электромагнитные поля, отражающие замкнутое взаимодействие, не могут нарушать законы физики и проявляться без излучения и поглощения неких объектов. Именно поэтому, благодаря корпускулярно-волновому дуализму замкнутое взаимодействие в одной системе наблюдения выглядит как излучение (поглощение) в другой противоположной системе наблюдения, связанной с первой системой наблюдения через скорость света. Далее следует задать вопрос: «Каким образом в этом случае математически через законы физики выражаются объекты, и как на основании их осуществляется взаимодействие?» Выше мы показали, что данный вопрос попытался решить Дирак на основе волновых функций, характеризующих вероятность. Однако никакой связи с электромагнитными составляющими на основе системы обычных уравнений Максвелла при этом не было установлено. Кроме того, каким образом масса покоя взаимодействует с волновыми функциями и исчезает при аннигиляции также остаётся загадкой. Поэтому необходимо показать, как это может быть решено на основе уже известных уравнений с учётом логики.

Собственно решение по объединению фактически уже было применено и в классической электродинамике с введением сторонних (фиктивных) токов и зарядов. При этом необходимо вспомнить, что одним из начальных законов электродинамики послужил закон Фарадея, который с учётом поправок Максвелла для среды распространения в дифференциальной форме выглядит в системе МКСА в виде [19, с. 27]:

![]() , (36)

, (36)

Слева от знака равенства мы имеем замкнутое электрическое поле, которое на практике даёт в замкнутом проводнике электродвижущую силу с наличием тока.

Но, кроме того, известен закон Ампера в дифференциальной форме [20, с. 29]:

![]() , (37)

, (37)

Однако в этом случае эта формула вопреки практике не может быть справедливой в нестационарном варианте (и это не наше утверждение), поскольку из него следует, что ![]() тогда как согласно уравнению непрерывности:

тогда как согласно уравнению непрерывности:

![]() , (38)

, (38)

Иными словами, изменение в пространстве означает и изменение во времени, а при замкнутых величинах от ротора (rot) изменения в пространстве нет. Поэтому физики и без нас были вынуждены ввести некий вектор ![]() определяющий зависимость магнитного поля в среде распространения в виде:

определяющий зависимость магнитного поля в среде распространения в виде:

![]() , (39)

, (39)

Понятно, что в данном случае мы не исключаем парадокс неоднозначности, связанный с тем, что с одной стороны изменение во времени от величины С даёт замкнутый процесс без изменения в пространстве, а с другой стороны изменение величины С должно быть связано с изменением в пространстве плотности тока, так как исходя из (37) получаем:

![]() , (40)

, (40)

Согласно теореме Гаусса в дифференциальной форме:

![]() , (41)

, (41)

Отсюда следует, что:

![]() , (42)

, (42)

Соответственно, отсюда получаем:

![]() , (43)

, (43)

В итоге мы видим симметрию относительно электромагнитных составляющих с учётом параметров среды в виде констант электрической и магнитной проницаемости. При этом значения Е и Н выражены в векторном виде по пространству. Однако видно, что обычные уравнения Максвелла не решают проблему парадокса, при котором изменения электромагнитных составляющих по времени не дают изменения по пространству из-за замкнутости по ротору. Собственно такой парадокс исключает взаимосвязь длины и времени по СТО и ОТО Эйнштейна с соблюдением закона сохранения количества. Это проявилось при отображении волнового вида с использованием обычных уравнений Максвелла. Так, для получения волнового вида распространения в пространстве уравнение (43) дифференцируют (изменяют) по времени с перестановкой переменных дифференцирования как ортогональных величин и получают:

![]() , (44)

, (44)

С учётом подстановки уравнения (36), что означает взаимосвязь переменных, следует вид:

![]() , (45)

, (45)

Поскольку в среде распространения зарядов (соответственно и токов) нет, то физики утверждают, что ![]() , отсюда:

, отсюда:

![]() , (46)

, (46)

В итоге имеем уравнение волны вида:

![]() , (47)

, (47)

Однако данный вид волны представляет собой движение брошенного камня и не может изменять направление движения, что не соответствует огибанию волной препятствия по принципу Гюйгенса – Френеля с наличием вторичных источников излучения. Более того, как мы показали в [21, с. 6-38] деление на ![]() и

и ![]() , это чистое предположение физиков, так как математически отличие только в знаках. Это говорит о том, что представление векторов электрической и магнитной напряжённости только по пространству не является полным, что, кстати, бы означало их не подчинение преобразованиям Лоренца – Минковского, а также не соответствовало замкнутой системе Мироздания. Отсюда следует вывод о том, что напряжённости электрических и магнитных полей должны как объекты Мироздания быть выражены в проекциях двух противоположностей, то есть по пространству и времени, а иначе следует их независимость от нашей системы Мироздания. Кроме того, следует заметить, что ток в формуле (37) также не соответствует подчинению преобразованиям Лоренца, так как нет проекции на время, а это говорит о неполноте отображения. Понятно, что на этот парадокс также обратили внимание физики и ввели так называемые токи смещения (сторонние токи или фиктивные токи). Собственно, по этой же причине физики заявили, что согласно специальной теории относительности, физические законы не должны зависеть от выбора Лоренцевой системы координат. Поэтому уравнения Максвелла, как и уравнения Дирака должны быть инвариантными относительно преобразований Лоренца [15, с. 301].

, это чистое предположение физиков, так как математически отличие только в знаках. Это говорит о том, что представление векторов электрической и магнитной напряжённости только по пространству не является полным, что, кстати, бы означало их не подчинение преобразованиям Лоренца – Минковского, а также не соответствовало замкнутой системе Мироздания. Отсюда следует вывод о том, что напряжённости электрических и магнитных полей должны как объекты Мироздания быть выражены в проекциях двух противоположностей, то есть по пространству и времени, а иначе следует их независимость от нашей системы Мироздания. Кроме того, следует заметить, что ток в формуле (37) также не соответствует подчинению преобразованиям Лоренца, так как нет проекции на время, а это говорит о неполноте отображения. Понятно, что на этот парадокс также обратили внимание физики и ввели так называемые токи смещения (сторонние токи или фиктивные токи). Собственно, по этой же причине физики заявили, что согласно специальной теории относительности, физические законы не должны зависеть от выбора Лоренцевой системы координат. Поэтому уравнения Максвелла, как и уравнения Дирака должны быть инвариантными относительно преобразований Лоренца [15, с. 301].

Так как сторонние токи и заряды по определению физиков относятся к четырёхмерным векторам, то отсюда следует необходимость включения в уравнения Максвелла наличия проекций на время и уравнения (36) и (43) имеют вид:

(48) |

Оставалось только признать, что, так как сторонние токи реально не наблюдались в пространстве, то следует предположить их отображение в проекции на время, что, собственно, и было сделано Фейнманом, но при использовании векторных (электродинамических) потенциалов [22, с. 271]. Однако Фейнман не учёл, что при однозначной связи векторных потенциалов с напряжённостями электромагнитных полей остаётся признать и наличие проекций на время и электромагнитных составляющих, так как в противном случае о закономерностях однозначной связи придётся забыть в силу наличия разных преобразований. То есть, в силу симметрии между противоположностями (иначе не соблюдается закон сохранения количества) и законов физики мы распространили проекцию на время и для электромагнитных составляющих. Иное даёт независимость электромагнитных составляющих от пространственно-временного искривления, а также векторных потенциалов, и как следствие будет отсутствовать принцип Гюйгенса-Френеля с изменением направления движения света. Иными словами, решение указанного выше парадокса связанно с тем, что замкнутому процессу в виде ротора в одной противоположности соответствует процесс наличия уравнения непрерывности в другой противоположности.

При этом соблюдается условие преобразования проекции длины на время, и наоборот, по СТО и ОТО Эйнштейна. Однако данное преобразование связано с взаимодействием через обмен, а это подразумевает преобразование в иной вид. В электродинамике преобразование из волнового вида характеризуется как источник излучения или поглощения, а само преобразование из корпускулярного вида в волновой вид, и наоборот, связано со сменой закономерностей и было подробно рассмотрено в [23, с. 5-37]. В противном случае не было бы и самих противоположностей, если нет смены закономерностей на основания простого отличия, когда сложение в одной противоположности рассматривается как вычитание в другой противоположности. С учётом этого и замкнутости противоположностей друг на друга для условия закона сохранения количества, при отсутствии чудес возникновения из ничего и исчезновения в ноль, была нами обоснована общая формула Мироздания:

| (49) |

Здесь ![]() , в этом случае аргументы имеют равенство по количеству. При этом мы имеем различие противоположностей на основе атрибута в виде мнимой единицы, что даёт смену закономерностей в зависимости от системы наблюдения. Собственно формула (49) определяет известный закон философии перехода количественного значения объектов в новое качество, связанное с закономерностями. Действительно, нельзя получить количественное равенство по (49) при вычитании слева от знака равенства и сложении в правой части равенства, если нет изменения качества за счёт закономерностей.

, в этом случае аргументы имеют равенство по количеству. При этом мы имеем различие противоположностей на основе атрибута в виде мнимой единицы, что даёт смену закономерностей в зависимости от системы наблюдения. Собственно формула (49) определяет известный закон философии перехода количественного значения объектов в новое качество, связанное с закономерностями. Действительно, нельзя получить количественное равенство по (49) при вычитании слева от знака равенства и сложении в правой части равенства, если нет изменения качества за счёт закономерностей.

Можно было бы оспаривать такое наше представление взаимодействия глобальных противоположностей, однако в этом случае придётся тогда отказаться и от СТО Эйнштейна, так как, сделав следующие преобразования СТО Эйнштейна в замкнутом виде мы получаем следующий результат:

(50) |

Если рассматривать взаимосвязь глобальных противоположностей через скорость света (обмена), то vx=c. Отсюда имеем:

![]() , (51)

, (51)

Данное равенство может выполняться только при представлении t и t1 в виде закономерностей по (49). Таким образом, преобразования между противоположностями подчиняются формулам Эйлера в виде:

(52) |

Ничего другого для смены закономерностей с учётом закона сохранения количества придумать невозможно. Именно поэтому физики были вынуждены использовать мнимую единицу (i=(-1)1/2) для констант электрической и магнитной проницаемости [24, с. 117-191], чтобы показать излучение и поглощение. При этом электромагнитные составляющие стали соответствовать четырёхмерным векторам. Это мы подробно рассмотрели в [25, с. 5-37] с необходимостью перехода в усовершенствованные уравнения Максвелла с наличием мнимой составляющей.

Таким образом, физики уже до нас на практике стали использовать мнимую единицу в уравнениях Максвелла, мы лишь только указали, что это решает парадокс преобразования противоположностей. В итоге система усовершенствованных уравнений Максвелла в симметричном виде с учётом закона сохранения количества между противоположностями приобрела векторный вид:

(53) |

Не надо думать, что данный вид уравнений – это наша выдумка.

Этот вид уравнений давно уже ввели в классическую электродинамику в [26, с. 32]. Мы лишь только обозначили представление зависимости сторонних токов и зарядов в зависимости от проекции напряжённостей электрических и магнитных полей на время, что тоже было практически сделано до нас. Надо отметить, что в данную систему уравнений, значение реального тока как результата от движения реальных зарядов не входит в силу того, что в этом случае нарушается равенство между правыми и левыми частями первых двух уравнений в (53). Собственно этот парадокс и был обнаружен самими физиками на основании ![]() . Иными словами, значение тока без наличия проекции на время даёт парадокс, когда дивергенция от ротора не равняется нулю. Поэтому наличие стороннего тока решает и частную задачу по выполнению закона Био – Савара. Так как в соответствии с СТО Эйнштейна при движении всегда есть проекция электромагнитных полей на время, которую можно связать в стационарном случае с формированием замкнутого магнитного поля. В частных производных усовершенствованные уравнения Максвелла можно представить как:

. Иными словами, значение тока без наличия проекции на время даёт парадокс, когда дивергенция от ротора не равняется нулю. Поэтому наличие стороннего тока решает и частную задачу по выполнению закона Био – Савара. Так как в соответствии с СТО Эйнштейна при движении всегда есть проекция электромагнитных полей на время, которую можно связать в стационарном случае с формированием замкнутого магнитного поля. В частных производных усовершенствованные уравнения Максвелла можно представить как:

(54) |

Здесь: ![]() , и конечно существует комплексно-сопряжённая форма записи. Собственно, мы не придумали ничего нового, а в соответствии с логикой того, что сторонние токи и заряды не имеют представления в пространстве, но вытекают из элементарной логики, что показано в [1, с. 6-39], представили их в виде проекций на время с отображением преобразований через мнимую единицу. Соответственно ничего проще для описания реальных объектов представить нельзя, так как в любом случае объект Мироздания в одной противоположности должен описываться для своей индивидуальности (независимости) как замкнутый процесс (ротор), а в другой противоположности для взаимодействия и обмена как разомкнутый процесс (уравнение непрерывности). Кроме того, наличие преобразований со сменой закономерностей также определяет необходимость экспоненциального вида электромагнитных функций аналогичного волновым функциям в системе уравнений Дирака. То есть, данное представление и взаимодействие должно описывать реальные объекты при преобразованиях и надо сказать, что и здесь мы не «изобретали велосипед». В результате схожий вид уравнений следовал из системы уравнений Дирака, при массе покоя равной нулю. Отсутствие массы покоя автоматически означает движение со скоростью света, так как противоположности отражаются через корпускулярный вид с массой покоя, и волновой вид без массы покоя. При этом противоположности связаны через скорость света. Это уже требует иное представление в зависимости от системы наблюдения, а иначе надо признать отсутствие преобразований. Отсюда оставалось лишь только указать интерпретацию электромагнитных составляющих в уравнениях нейтрино и антинейтрино в системе уравнений Дирака по (8).

, и конечно существует комплексно-сопряжённая форма записи. Собственно, мы не придумали ничего нового, а в соответствии с логикой того, что сторонние токи и заряды не имеют представления в пространстве, но вытекают из элементарной логики, что показано в [1, с. 6-39], представили их в виде проекций на время с отображением преобразований через мнимую единицу. Соответственно ничего проще для описания реальных объектов представить нельзя, так как в любом случае объект Мироздания в одной противоположности должен описываться для своей индивидуальности (независимости) как замкнутый процесс (ротор), а в другой противоположности для взаимодействия и обмена как разомкнутый процесс (уравнение непрерывности). Кроме того, наличие преобразований со сменой закономерностей также определяет необходимость экспоненциального вида электромагнитных функций аналогичного волновым функциям в системе уравнений Дирака. То есть, данное представление и взаимодействие должно описывать реальные объекты при преобразованиях и надо сказать, что и здесь мы не «изобретали велосипед». В результате схожий вид уравнений следовал из системы уравнений Дирака, при массе покоя равной нулю. Отсутствие массы покоя автоматически означает движение со скоростью света, так как противоположности отражаются через корпускулярный вид с массой покоя, и волновой вид без массы покоя. При этом противоположности связаны через скорость света. Это уже требует иное представление в зависимости от системы наблюдения, а иначе надо признать отсутствие преобразований. Отсюда оставалось лишь только указать интерпретацию электромагнитных составляющих в уравнениях нейтрино и антинейтрино в системе уравнений Дирака по (8).

Понятно, что сам принцип аннигиляции противоположностей связан с преобразованием массы покоя, что подразумевает смену взаимодействия исходных составляющих.

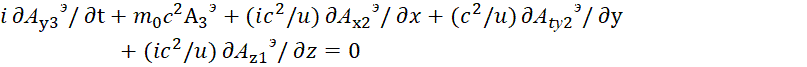

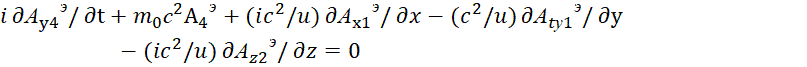

На основании логики при аннигиляции мы можем представить изменения в системе (8) с учётом замены функций с трёх до двух через независимые уравнения:

, , | (55) |

Суть преобразования в том, что, член производной по координате (у) в первом уравнении (8) в виде ![]() переставляется с членом производной из четвёртого уравнения

переставляется с членом производной из четвёртого уравнения  . Аналогичная замена и в других уравнениях с учётом получения уравнения непрерывности в соответствии с усовершенствованными уравнениями Максвелла. При этом произошла смена знаков (иное бы противоречило наличию самих преобразований). Далее при преобразовании у нас значение

. Аналогичная замена и в других уравнениях с учётом получения уравнения непрерывности в соответствии с усовершенствованными уравнениями Максвелла. При этом произошла смена знаков (иное бы противоречило наличию самих преобразований). Далее при преобразовании у нас значение ![]() во втором уравнении замещает член

во втором уравнении замещает член ![]() в первом уравнении. Однако, с учётом перестановки, член

в первом уравнении. Однако, с учётом перестановки, член ![]() , переходит из первого уравнения во второе уравнение с наличием смены знака в виде

, переходит из первого уравнения во второе уравнение с наличием смены знака в виде ![]() . Суть смены знака при перестановке относительно Ψ3 связана с тем, что нейтрино и антинейтрино, которые отображаются в первом и втором уравнениях, должны иметь помимо представления в виде разомкнутой составляющей через уравнение непрерывности, и замкнутую составляющую в виде ротора. Иначе нет отображения распада в реальных объектах, и просто перестановка членов не даёт преобразований. Отсюда прямое замещение с перестановкой через Ψ4 от второго уравнения в первое уравнение с одной стороны, при обратной перестановке Ψ3 из первого уравнения во второе уравнение, с другой стороны в системе (55), должно происходить со сменой знака через – Ψ3. Аналогичную перестановку по координате (z) мы имеем и для третьего и четвёртого уравнения. Это означает, что переход от свойств частицы к электронным и мюонным нейтрино (антинейтрино) связан не только с перестановкой и замещением членов в уравнениях с учётом закона сохранения количества, но и с изменением знака по одной из координат пространства. Собственно смена знака означает изменения в первоначальном взаимодействии, с отображением в ином виде за счёт смены закономерностей при соблюдении закона сохранения количества.

. Суть смены знака при перестановке относительно Ψ3 связана с тем, что нейтрино и антинейтрино, которые отображаются в первом и втором уравнениях, должны иметь помимо представления в виде разомкнутой составляющей через уравнение непрерывности, и замкнутую составляющую в виде ротора. Иначе нет отображения распада в реальных объектах, и просто перестановка членов не даёт преобразований. Отсюда прямое замещение с перестановкой через Ψ4 от второго уравнения в первое уравнение с одной стороны, при обратной перестановке Ψ3 из первого уравнения во второе уравнение, с другой стороны в системе (55), должно происходить со сменой знака через – Ψ3. Аналогичную перестановку по координате (z) мы имеем и для третьего и четвёртого уравнения. Это означает, что переход от свойств частицы к электронным и мюонным нейтрино (антинейтрино) связан не только с перестановкой и замещением членов в уравнениях с учётом закона сохранения количества, но и с изменением знака по одной из координат пространства. Собственно смена знака означает изменения в первоначальном взаимодействии, с отображением в ином виде за счёт смены закономерностей при соблюдении закона сохранения количества.

Сокращение функций до двух (Ψ1 и Ψ2, или Ψ3 и Ψ4) означает отсутствие связи через массу покоя, а наличие двух функций в уравнении характеризует необходимость наличия в объекте противоположностей. Сократив на постоянную Планка ћ, (по математике этот коэффициент не влияет на результат) и умножив на (–i), что означает переход в противоположную систему наблюдения за счёт преобразования, мы получим:

, , | (56) |

Иными словами, мы имеем четыре независимых уравнения, причём первое и третье уравнения, а также второе и четвёртое уравнение идентичны по виду и отличаются только обозначениями через функции Ψ.

Данные уравнения (56) должны соответствовать наблюдаемому практическому распаду масс по [27, с. 277] через электронные и мюонные нейтрино (антинейтрино) с учётом их взаимодействия с окружающей средой в виде:

(57) |

При отсутствии взаимодействия их обнаружить в среде было бы невозможно. Именно поэтому, по мнению физиков, функции Луи де Бройля Ψ могут иметь скорость превышающую скорость света. В этом есть парадокс в системе уравнений Дирака, так как в силу отсутствия связи с окружающей средой изменения в функциях Ψ касаются лишь свойств движущейся частицы через аргументы от её энергии и импульсов по координатам. Для решения парадокса остаётся предположить, что функции Ψ должны быть связаны с электромагнитными функциями с учётом известных законов физики по электродинамике. В противном случае мы имеем разрыв в преобразованиях, а это равносильно чуду. Следовательно, если исходить из усовершенствованных уравнений Максвелла (54), то для получения идентичности с (8) для первого и третьего уравнений мы можем выразить функции Ψ следующим образом:

, , | (58) |

Иными словами, мы получаем физические аналоги реализаций функций Ψ1 и Ψ4, а также Ψ3 и Ψ2, выраженных через реальные электромагнитные составляющие по (54) с учётом констант электрической и магнитной проницаемости, то есть состояния среды. Это означает, что усовершенствованные уравнения Максвелла отражают реальные объекты в виде электронных и мюонных нейтрино и антинейтрино. Однако, так как при аннигиляции противоположных частиц присутствуют фотоны, то надо показать, каким образом полученные нами уравнения электронных и мюонных нейтрино преобразовываются в электромагнитные волны. Здесь мы тоже практически не внесли ничего нового.

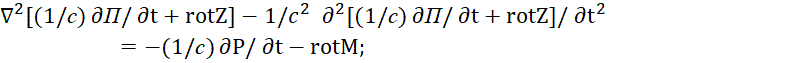

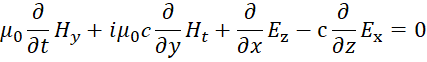

Так, при взаимодействии усовершенствованных уравнений Максвелла, которые характеризуют реальные объекты в виде электронных и мюонных нейтрино и антинейтрино нами были получены уравнения для электромагнитной волны [25, с. 5-37]:

(59) |

Физически это означает, что волновые свойства в одной противоположности определяются динамикой изменения сторонних токов и зарядов, которые в другой противоположности выражают реальное движение частиц. Понятно, что если вместо волнового уравнения слева от знака равенства в (59) будет источник или поглотитель, то мы получим вид аналогичный виду вторых и четвертых уравнений в системе Дирака, что характеризует волну с подчинением принципу Гюйгенса-Френеля по уравнению (27).

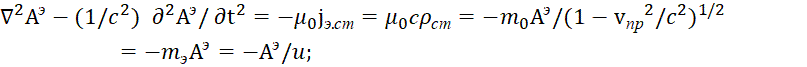

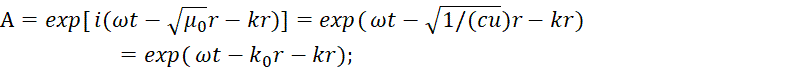

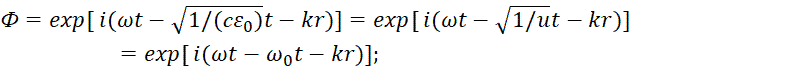

Однако не надо думать, что мы придумали нечто оригинальное, аналогичный вид с учётом взятия производной по времени от экспоненциальной функции был показан и в классической электродинамике в виде [28, с. 35-40]:

| (60) |

При этом в классической электродинамике по [28, с. 35-40] фактически введено правило, по которому векторные потенциалы и сторонние токи фактически заменяют друг друга в зависимости от системы наблюдения в силу полученных также уравнений:

| (61) |

Здесь с учётом зависимостей, введённых в [28] мы имеем:

(62) |

Иными словами, для уравнений (61) исходными являются нижние два уравнения в (62) полученные в классической электродинамике. Отсюда, учитывая равенство приращений по ![]() и

и ![]() , после интегрирования по пространству с учётом введённой в квантовой механике зависимости виде x4=ict [29, с. 317] при отсутствии в среде распространения внешних воздействий следуют равенства

, после интегрирования по пространству с учётом введённой в квантовой механике зависимости виде x4=ict [29, с. 317] при отсутствии в среде распространения внешних воздействий следуют равенства ![]() , и

, и ![]() . Здесь учитывается, как и в уравнениях (59), должна соблюдаться перпендикулярность между проекциями векторных потенциалов. Согласно Фейнману [22, с. 271] мы имеем, помимо проекций векторных потенциалов на длину, их проекции на время, в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна. Соответственно после подстановки полученных выражений в последние два уравнения в (62) имеем:

. Здесь учитывается, как и в уравнениях (59), должна соблюдаться перпендикулярность между проекциями векторных потенциалов. Согласно Фейнману [22, с. 271] мы имеем, помимо проекций векторных потенциалов на длину, их проекции на время, в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна. Соответственно после подстановки полученных выражений в последние два уравнения в (62) имеем:

(63) |

В итоге есть совпадение уравнений (63) на основе векторных потенциалов с уравнениями для сторонних токов (59), в которых, в одном случае (59) мы имеем волновое представление электрических и магнитных полей, а в (63) мы имеем поля Е и Н как источники возбуждения. Но следует отметить, что приравнивание, выполненное в (60) для первых двух уравнений, даёт парадокс с отсутствием преобразования в силу того, что значения Е и Н имеют идентичный вид с этими же составляющими в волновой части. Иными словами получается, что волновые процессы распространяются сами по себе без зависимости от искривления пространства и времени, что определяется константами электрической и магнитной проницаемости в уравнениях (14) и (27). Это противоречит практике изменения направления движения фотонов в среде распространения под действием пространственно-временного искривления, которое характеризуется константами электрической и магнитной проницаемости. Однако вид в левой и правой части от знака равенства в первых двух уравнениях в (60) имеет отличие в представлении функций. Это говорит о том, что решение этой проблемы можно связать с введением новой функции, связанной с пространственно-временным искривлением через константу электрической проницаемости при зависимости ![]() (часто применяется физиками), что практически означает переход в другую систему наблюдения, связанной с первой по СТО и ОТО Эйнштейна. В результате имеем:

(часто применяется физиками), что практически означает переход в другую систему наблюдения, связанной с первой по СТО и ОТО Эйнштейна. В результате имеем:

(64) |

Далее мы должны учесть, что значения по координатам имеют связь как напряжённости электрических и магнитных полей со связью Н=сЕ, что следовало из идентичности усовершенствованных уравнений Максвелла с уравнениями для векторных потенциалов [30, с. 40-56]. Это, по сути, означало, что векторные потенциалы отображают электромагнитные свойства, но в противоположной системе наблюдения. Отсюда мы вводим аналогичную связь в виде ![]() . При этом, напомним, что для значения

. При этом, напомним, что для значения ![]() , мы не имеем проекции на длину в силу перпендикулярности значений

, мы не имеем проекции на длину в силу перпендикулярности значений ![]() и

и ![]() по аналогии с Е и Н, а это означает, что в системе наблюдения это может быть только проекция на время согласно идее Фейнмана [22, с. 271]. В этом случае при замене с приведением к корпускулярному виду в одной общей системе наблюдения через значение

по аналогии с Е и Н, а это означает, что в системе наблюдения это может быть только проекция на время согласно идее Фейнмана [22, с. 271]. В этом случае при замене с приведением к корпускулярному виду в одной общей системе наблюдения через значение ![]() необходимо поменять систему наблюдения для

необходимо поменять систему наблюдения для ![]() с условием

с условием ![]() , так как длина и время подчиняются СТО и ОТО Эйнштейна. Соответственно значение

, так как длина и время подчиняются СТО и ОТО Эйнштейна. Соответственно значение ![]() выразим через значение в виде

выразим через значение в виде ![]() , что говорит о противоположности величин по аналогии с равенством, введённым в квантовой механике iФ=А4 [29, с. 317]. Соответственно получаем:

, что говорит о противоположности величин по аналогии с равенством, введённым в квантовой механике iФ=А4 [29, с. 317]. Соответственно получаем:

(65) |

Одновременно так как противоположности по СТО и ОТО Эйнштейна имеют обратно – пропорциональную связь, что видно по уравнениям (27), то для напряжённости электрического поля мы имеем зависимость от константы электрической проницаемости с переходом к новой переменной в виде ![]() . Здесь знак минус учитывает противодействие на действие, что также было использовано в системе уравнений Максвелла при преобразовании электромагнитных полей друг в друга. В этом случае общая энергия от смены системы наблюдения по закону сохранения количества не меняется

. Здесь знак минус учитывает противодействие на действие, что также было использовано в системе уравнений Максвелла при преобразовании электромагнитных полей друг в друга. В этом случае общая энергия от смены системы наблюдения по закону сохранения количества не меняется ![]() , но соблюдается условие противодействия на действие при инвариантности. Отсюда имеем:

, но соблюдается условие противодействия на действие при инвариантности. Отсюда имеем:

(66) |

При этом мы видим, что инвариантность соблюдается и для проекций на время ![]() , что согласуется с (27). Таким образом, мы получаем два уравнения относительно одной переменной в виде:

, что согласуется с (27). Таким образом, мы получаем два уравнения относительно одной переменной в виде:

(67) |

Следовательно, мы видим, что вид представления и преобразования зависит от системы наблюдения. Понятно, что само преобразование – это не самоцель и главная задача – это показать, как это преобразование соответствует практике. Если взаимодействие электронных и мюонных нейтрино и антинейтрино с превращением в электромагнитные волны нами было показано в [25, с. 23, с. 5-37], то теперь необходимо показать превращение электромагнитной волны в виде фотона в электрон и позитрон при столкновении фотона с препятствием. Так как препятствие при этом не теряет свой вид, то отсюда следует вывод, что для превращения электромагнитной волны в позитрон и электрон существуют только компоненты этой электромагнитной волны. Соответственно при столкновении с препятствием имеются, помимо компонент падающей волны, компоненты отражённой волны (в итоге имеем четыре уравнения), и здесь чудес нет. В этом случае с учётом закона сохранения количества может быть только новая взаимосвязь этих компонент для образования электрона и позитрона. Мы видим, что вид уравнений в (67) практически совпадает с видом уравнений в системе Дирака за исключением наличия константы в виде массы покоя электрона (позитрона) и коэффициента , который характеризует среду распространения. Поэтому теперь необходимо понять, каким образом происходит преобразование массы покоя с учётом корпускулярно-волнового дуализма. В [23, с. 5-37] мы показали и обосновали не только необходимость ограничения скорости света (обмена), но и наличие минимального объекта в Мироздании в соответствии с формулой:

![]() , (68)

, (68)

То есть мы получили: произведение скорости света (с) на величину постоянной Планка (h) определяет значение константы нашего мироздания по взаимодействию.

Понятно, что при скорости обмена равной нулю взаимодействия нет, и объекты друг для друга не существуют. При скорости обмена равной бесконечности законы физики не существуют, так как изменений при законе сохранения количества зафиксировать невозможно. Действие тут же компенсируется противодействием, а это исключает изменения, а значит и законы физики. Отсюда остаётся вариант, когда скорость обмена между глобальными противоположностями определяется некоторым количественным значением. В силу того, что глобальные противоположности в Мироздании замкнуты друг на друга за счёт взаимодействия и отсутствия исчезновения одной из них, то Мироздание является константой, то есть не является закономерностью и как в константу в неё входят все закономерности. А отсюда следует, что скорость обмена между глобальными противоположностями также является константой. Собственно, с практической точки зрения представление скорости обмена как константы было определено и Эйнштейном в его специальной теории относительности (СТО) в виде скорости света. Однако непонимание физиками самой логики наличия скорости света (скорости обмена) как константы, обеспечивающей наличие законов физики на основе сохранения количества, привело к тому, что они выдвинули гипотезу о существовании тахионов, движущихся со скоростью большей, чем скорость света [31, с. 216-291]. Собственно эта ошибка была связана с отсутствием понимания равноправия в системах наблюдения от противоположностей и исходила из наличия волн Луи де Бройля, которые по предположению физиков должны были двигаться со скоростью больше, чем скорость света (аналог фазовой скорости в волноводе, но без наличия металлической оболочки отражения). Учитывая замкнутость Мироздания, скорость света (обмена) должна быть такой, что во взаимодействии должны участвовать все объекты Мироздания, иначе их нет в нашем Мироздании. Понятно, что в этом случае количество объектов в Мироздании должно быть ограничено. То есть, определить скорость обмена для бесконечно малого объекта не представляется возможным. Отсюда следует известный парадокс математики, при котором быстроногий Ахиллес, при отображении движения через приращения дискретных величин практически до нуля, никогда не догонит неторопливую черепаху, если в начале движения черепаха находится впереди Ахиллеса.

Так, задавшись величиной минимального объекта Nнач, и определив его скорость передачи (обмена, изменения) как S, мы при наличии бесконечно малых объектов другой величины всегда можем представить этот объект как Nнач=kn, где n ‒ это еще меньший по величине объект (собственно физики это и сделали через кварки и глюоны). Соответственно, скорость передачи s для отдельного объекта n должна быть выше в k раз, чем значение S, чтобы обеспечить взаимодействие со всеми объектами, так как в противном случае получаются объекты без взаимодействия, а значит, их и нет в мироздании. В этом случае при стремлении шага величины дискретизации (h) к нулю нет и предела скорости обмена (c), которая вырастает до бесконечности. При этом мы напоминаем, что любые изменения у нас связаны с переходом в противоположность, поэтому вариант с движением в одной противоположности, например движение поезда (чисто корпускулярное движение), здесь не подходит, так как в этом случае рассматривается вариант без взаимодействия с противоположностью, то есть отрицается необходимость самих противоположностей.

Здесь мы имеем следующую логическую цепочку. Замкнутость мироздания определяет постоянство скорости обмена при взаимодействии, что приводит и к наличию минимального шага дискретизации. Так как взаимодействие возможно только в случае обмена, то исключить независимость отдельных элементов можно только тогда, когда общий количественный обмен, который и характеризует энергию взаимодействия, определяется по формуле произведения скорости света и постоянной Планка!

Понятно, что данные утверждения должны соответствовать формулам для физических явлений, поэтому отметим, что необходимость связи скорости света с постоянной Планка уже была введена до нас в физике как постоянная тонкой структуры [32, с. 341]:

![]() , (69)

, (69)

Разница лишь в нормировке связанная с системой измерения. Её можно пересчитать, если учесть, что заряд по теории Дирака [13, с. 348] имеет значение равное плюс или минус единице (![]() ), так как величины заряда нет в формуле энергии Эйнштейна, и его роль сводится к представлению операции излучения или поглощения, то есть не количества, а действия через знак (

), так как величины заряда нет в формуле энергии Эйнштейна, и его роль сводится к представлению операции излучения или поглощения, то есть не количества, а действия через знак (![]() ) – закономерности. Отсутствие значения заряда в формуле энергии Эйнштейна означает и отсутствие у заряда силового воздействия, так как нет энергии для этого. Ещё раз отметим, что придумать иной принцип взаимодействия помимо обмена − невозможно, а обмен обязательно характеризуется скоростью и величиной шага дискретизации. Собственно, и физики не смогли обойтись без взаимодействия, но придумали для этого виртуальные фотоны и гравитоны, которые имеют воздействие через телепортацию (так как нет математического аппарата и физических законов связи). Помимо этого, надо ещё раз отметить, что произведение скорости обмена (света) на шаг дискретизации (постоянная Планка) имеет значение, равное единице, в противном случае либо скорость обмена, либо шаг дискретизации имеют иную величину. Одновременно из формулы (68) следует необходимость и ограничения числа объектов в Мироздании по формуле:

) – закономерности. Отсутствие значения заряда в формуле энергии Эйнштейна означает и отсутствие у заряда силового воздействия, так как нет энергии для этого. Ещё раз отметим, что придумать иной принцип взаимодействия помимо обмена − невозможно, а обмен обязательно характеризуется скоростью и величиной шага дискретизации. Собственно, и физики не смогли обойтись без взаимодействия, но придумали для этого виртуальные фотоны и гравитоны, которые имеют воздействие через телепортацию (так как нет математического аппарата и физических законов связи). Помимо этого, надо ещё раз отметить, что произведение скорости обмена (света) на шаг дискретизации (постоянная Планка) имеет значение, равное единице, в противном случае либо скорость обмена, либо шаг дискретизации имеют иную величину. Одновременно из формулы (68) следует необходимость и ограничения числа объектов в Мироздании по формуле:

![]() , (70)

, (70)

Фактически это означает, что ни один объект не может войти или выйти из замкнутой на две глобальные противоположности системы Мироздания (отсюда вечное существование нашего «я» как объекта Мироздания). Таким образом, мы видим, что предположение Эйнштейна о постоянстве скорости света вытекает не из относительности точки наблюдения с соблюдением одинаковых законов физики в разных системах отсчёта, а из логики наличия замкнутой системы Мироздания на две глобальные противоположности. Именно подход с точки зрения относительности ставил учёных в тупик, когда они рассматривали движение двух объектов, движущихся навстречу друг другу из третьей точки наблюдения, и у них выходило, что при относительности объекты навстречу друг другу должны были двигаться со скоростью больше, чем скорость света. Соответственно второй парадокс в СТО Эйнштейна касался того, почему при возврате движущихся часов в систему с часами в состоянии покоя замедление времени было у часов, которые испытывали ускорение. Разрешение этого парадокса связано с тем, что здесь нет принципа относительности в плане неизменности длины и времени в разных противоположных системах наблюдения. Однако законы физики остаются одинаковыми, в силу условия закона сохранения количества при обмене и замкнутости Мироздания, что определяет симметрию и инвариантность. После ускорения на основании полученной энергии происходит пространственно-временное искривление, где длина и время имеют другое количественное измерение по отношению к системе наблюдения в покое, с соблюдением общей инвариантной формы, что и определяет разницу во времени. Эйнштейн исходил из неизменности физических законов в разных системах наблюдения в СТО, но не учитывал, что сами противоположности длины и времени по отношению друг к другу в других системах наблюдения имеют иное представление, что, собственно, и породило ОТО. И именно разница представления длины и времени в зависимости от системы наблюдения определяет и разницу в физической интерпретации объектов в этих системах наблюдения, так как отсюда и формируется представление о значении кинетической и потенциальной энергии. Соответственно переход кинетической энергии в потенциальную энергию, и наоборот, меняет и само отображение объекта, что означает его представление в зависимости от системы наблюдения. Однако эту логику не смогли понять физики и А. Эйнштейн, хотя именно такой подход позволяет интерпретировать движущийся электрон вокруг протона в первой системе наблюдения, как неподвижный антипротон в противоположной второй системе наблюдения, связанной с первой системой через скорость света. Соответственно протон из первой системы наблюдения будет выглядеть уже позитроном, движущимся вокруг антипротона во второй системе наблюдения. Собственно, исходя из формулы (51) может быть получена и формула энергии Эйнштейна, если её представить в виде формулы окружности (замкнутая система) [23, с. 5-37]:

![]() , (71)

, (71)

Перепишем полученное уравнение в ином виде:

![]() , (72)

, (72)

Далее произведем следующие преобразования:

(73) |

Собственно, последнее уравнение по виду аналогично уравнению преобразований Лоренца. При этом, если сделать замену переменных и считать, что m=1/v1 , а m0=1/c, то в итоге имеем:

(74) |

Если умножить оба члена указанного последнего уравнения на одинаковую величину c2=с/h=N (что не меняет сути уравнения), то получим формулу энергии Эйнштейна в виде ![]() . Соответственно мы видим, что энергия и масса выступают как противоположности, связанные обратно-пропорциональной связью, и фактически заменяют соотношение неопределённостей Гейзенберга в детерминированном виде. Можно представить энергию Эйнштейна и в ином виде:

. Соответственно мы видим, что энергия и масса выступают как противоположности, связанные обратно-пропорциональной связью, и фактически заменяют соотношение неопределённостей Гейзенберга в детерминированном виде. Можно представить энергию Эйнштейна и в ином виде:

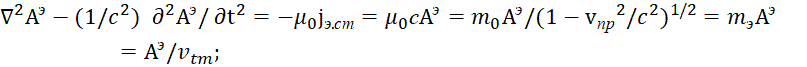

(75) |