Термин «эмпатия» ввел в психологию Эдвард Титченер в 1909 году как перевод немецкого термина «einfühlung» (или «feelinginto»). В дальнейшем этот термин подвергался различным интерпретациям: «...вчувствование (Т. Липпс, И. Фолькельт), симпатия (А. Шопенгауер, Т. Риббо), понимание (В. Дильтей), сопереживание (К. Роджерс), как процесс (Л. Н. Джрназян, А. П. Сопиков, Л. П. Стрелкова, Р. Г. Селиванова), способность (Дж. Мид, Даниэль Гоулмен, А. Н. Поддьяков, Т. П. Гаврилова)» [5, с. 187]. Отечественный психолог Т. П. Гаврилова определяет эмпатию как способность эмоционально отзываться на переживания другого [4, с. 147-158]. Н. Н. Обозов рассматривает эмпатию как процесс (механизм) и включает в него когнитивные, эмоциональные и действенные компоненты.

Изучение эмпатии играет очень важную роль во многих отраслях. В первую очередь способность к эмпатии интересует людей, деятельность которых связана с субъект-субъектными отношениями. Эмпатия в педагогической деятельности играет ключевую роль для продуктивного взаимодействия в образовательном процессе, поскольку психологический феномен эмпатии существенно влияет на личность педагога, повышая его мотивацию и успешность деятельности [3; 7, с. 36-41]. Как профессионально важное качество эмпатия проявляется в тесной связи с такими свойствами личности как общительность, чуткость, доброжелательность, интеллигентность, толерантность [6]. Именно эмпатия способствует установлению доверительных отношений с учениками позволяет глубже понять внутренний мир ребенка и повысить их мотивацию к обучению [2].

Эмпатия проявляется в деятельности педагога как способность учитывать индивидуальные особенности учеников, их эмоциональное состояние и потребности; понимать чувства и переживания учащихся. Это проявляется в следующих аспектах:

- Проявление искреннего интереса (педагог интересуется жизнью учеников, их интересами, увлечениями, проблемами).

- Демонстрация заботы и поддержки (учитель показывает, что он заботится о благополучии учеников, готов оказать им поддержку в трудных ситуациях).

- Создание безопасной и доверительной атмосферы (педагог создает в классе атмосферу, где ученики чувствуют себя комфортно, не боятся выражать свои мысли и чувства, задавать вопросы и совершать ошибки).

- Проявление сочувствия и сострадания (учитель показывает, что он понимает и разделяет чувства учеников, проявляет сочувствие в случае неудач и сострадание в трудных ситуациях).

Эмпатичные педагоги создают более благоприятную атмосферу в классе, что способствует улучшению академических результатов и снижению уровня стресса у учеников [1]. Сочувствие как устойчивое свойство побуждает человека к альтруистическому поведению, так как в основе этого свойства лежит нравственная потребность в благополучии других людей [8].

Хелен Рисс – профессор психиатрии Гарвардской медицинской школы предложила аббревиатуру Э.М.П.А.Т.И.Я, где каждая расшифрованная буква становится неотъемлемым составляющим эмпатии [9].

Благодаря эмпатии поведение человека социально обусловлено. Развитие способности к эмпатии выступает в роли ведущей детерминанты, способствующей успешному протеканию таких видов деятельности, эффективность которых зависит от глубины понимания и чувствования мира своего партнера, и прежде всего в обучении и в воспитании. Именно поэтому эмпатия рассматривается как профессионально важное качество педагога [2].

С целью изучения эмпатии у будущих педагогов, нами было проведено эмпирическое (пилотажное) исследование на базе педагогического института Иркутского государственного университета, в котором приняли участие 158 студентов в возрасте от 17 до 23 лет, из них 20 юношей и 138 девушек. Участниками исследования стали первокурсники бакалавры, обучающиеся по направлению «Педагогическое образование» следующих профилей подготовки: Иностранный язык(английский)–Иностранный язык(китайский) 45 человек, Психология личности 37 человек, Русский язык–Литература 38 человек, История–Обществознание 38 человек.

Для диагностики эмпатии была использована методика Мехрабиана А. и Эпштейна М, в адаптации Ю. М. Орлова и Ю. Н. Емельянова, для статистической обработки полученных данных использован критерий ф* –угловое преобразование Фишера.

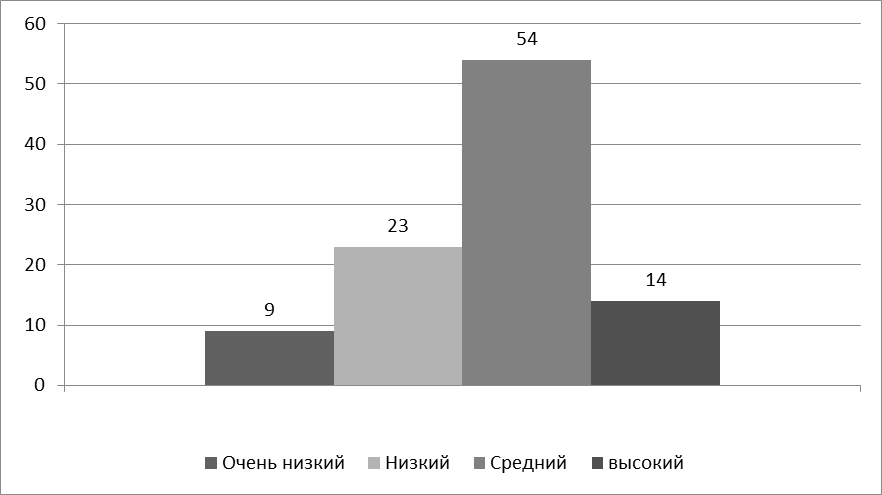

Результаты, полученные в ходе эмпирического исследования по методике Мехрабиана, представлены на рисунке 1.

Как видно из диаграммы, представленной на рисунке 1 очень низкий уровень эмпатии выявлен у 9% студентов; низкий уровень у 23%; средний уровень у 54% студентов; высокий уровень у 14% опрошенных. Полученные данные свидетельствуют о том, что у исследуемой группы первокурсников преобладает адекватный уровень эмпатии.

Рис. 1. Результаты исследования уровня эмпатии первокурсников

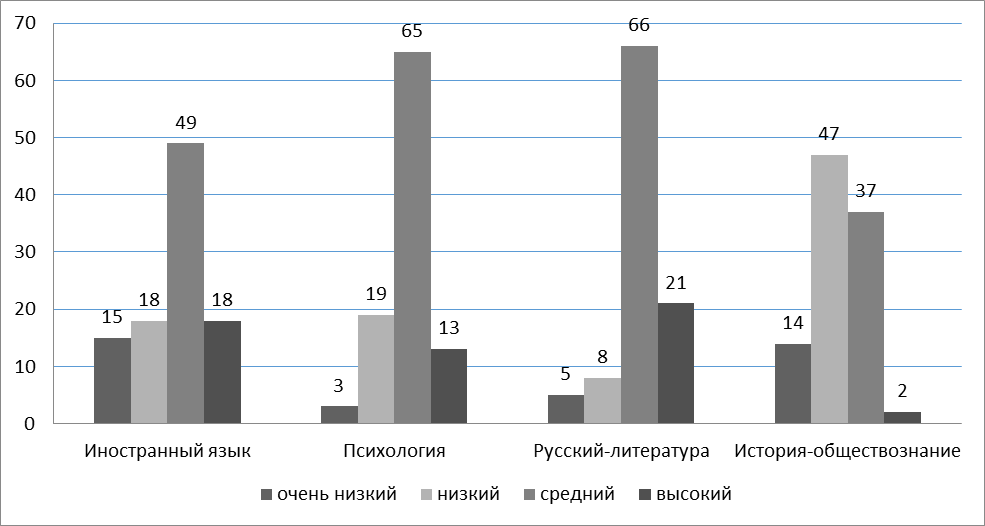

Представляет интерес сопоставление уровня эмпатии у студентов будущих педагогов, обучающихся на разных профилях подготовки. По итогам анализа результатов полученные данные представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Уровни эмпатии первокурсников разных профилей обучения

На рисунке 2 видно, что меньше всего студентов с очень низким уровнем эмпатии в группе психологов 3%, больше всего среди студентов профиля Иностранный язык – 15% и История–Обществознание – 14%. Низкий уровень эмпатии достоверно преобладает у студентов профиля История–Обществознание в сравнении со студентами профилей Русский язык – Литература (φ*эмп = 6.626 при р≥0,01), Иностранный язык (φ*эмп = 4.49 при р≥0,01) и Психология личности (φ*эмп = 4.306 при р≥0,01). Студенты со средним уровнем эмпатии достоверно чаще встречаются в группах профилей Русский язык–Литература и Психология личности в сравнении со студентами профиля Иностранный язык (φ*эмп = 2.291 при р≥0,05) и История–Обществознание (φ*эмп = 4.009 при р≥0,01). Высокий уровень эмпатии достоверно реже встречается у студентов профиля История–Обществознание в сравнении со студентами профилей Иностранный язык (φ*эмп = 4.186 при р≥0,01), Русский язык–Литература (φ*эмп = 4.723 при р≥0,01) и Психология личности (φ*эмп = 3.21 при р≥0,01).

Таким образом, эффективность профессиональной деятельности педагога возможна при конструктивном взаимодействии с учениками, где ключевым условием выступает достаточно развитая способность к эмпатии. Установлено, что у студентов, будущих педагогов, преобладает средний и низкий уровень эмпатии (54% и 23% соответственно), выявлены различия в уровне эмпатии у студентов разных профилей обучения. Эмпатию можно формировать и регулировать, что определяет важность и целесообразность ее развития у будущих учителей в системе профессионального педагогического образования.

.png&w=384&q=75)

.png&w=640&q=75)