Волосы, будучи одним из ключевых элементов внешности, играют значительную роль в формировании идентичности и самоощущения человека. Их потеря или намеренное повреждение часто становятся маркерами глубокой психологической травмы. Например, у пациентов, проходящих химиотерапию, алопеция ассоциируется не только с физическим страданием, но и с утратой привычного образа себя, что подтверждается исследованиями в области психоонкологии [1]. Аналогичные переживания наблюдаются у жертв абьюза, для которых насильственное изменение причёски (например, насильственное бритьё или запрет на стрижку) может быть инструментом контроля и унижения, что усугубляет посттравматические симптомы [12, с. 166-172].

Психосоматическая связь между уходом за волосами и эмоциональным состоянием неоднократно подтверждалась в научной литературе. По данным метаанализа Anderson et al. (2018), регулярные процедуры, направленные на восстановление волос и кожи головы, способствуют снижению уровня тревожности и депрессии у пациентов с хроническими заболеваниями [2, с. 438-445]. Это объясняется тем, что подобные практики восстанавливают чувство контроля над собственным телом, которое часто утрачивается в кризисных ситуациях. В контексте социальной работы это открывает новые возможности для интеграции парикмахерского искусства в программы психологической реабилитации.

Целью данного исследования является анализ того, как индивидуализированные парикмахерские практики – включая стрижки, уход за волосами и обучение самопомощи – могут быть адаптированы для поддержки уязвимых групп: жертв домашнего насилия, онкопациентов и детей в детских домах. Особое внимание уделяется не только эстетическому результату, но и терапевтическому эффекту, который проявляется в улучшении психоэмоционального состояния участников.

Гипотеза исследования заключается в том, что систематические парикмахерские сессии, проводимые с учётом индивидуальных потребностей и травматического опыта клиентов, способствуют повышению самооценки, снижению тревожности и восстановлению чувства автономии. Этот эффект достигается за счёт комбинации тактильного контакта, визуальной трансформации и символического «обновления», которое особенно значимо для людей, переживающих кризис идентичности [14, с. 601-630].

В данном исследовании был использован комплексный подход, сочетающий качественные и количественные методы сбора и анализа данных. Основу методологической базы составил качественный анализ кейсов из практики автора, накопленных в ходе многолетней работы с уязвимыми группами населения. Наблюдение проводилось в условиях реального взаимодействия с клиентами благотворительных фондов, помогающих женщинам, пережившим абьюз (N=20), пациентами онкологических отделений (N=15), а также воспитанниками детских домов (N=8). Особое внимание уделялось документации изменений психоэмоционального состояния участников до и после парикмахерских сеансов [20]. Параллельно был осуществлен систематический обзор современной научной литературы по проблематике исследования, охватывающий публикации в области клинической психологии, дерматологии и социальной работы за последние 10 лет [6].

Для получения объективных данных о динамике психологического состояния участников применялись стандартизированные инструменты оценки. Основным измерительным инструментом выступила Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS), позволяющая количественно оценить изменения уровня тревожности и депрессивных симптомов [17, с. 361-370]. Опросники заполнялись участниками непосредственно перед первым сеансом и через неделю после завершения курса процедур. Дополнительным источником данных стали полуструктурированные интервью с психологами сотрудничающих фондов (N=5), проводившиеся по специально разработанному гайду, включавшему вопросы о наблюдаемых изменениях в поведении и эмоциональном состоянии подопечных [19].

Особенностью методологического подхода стало сочетание традиционных исследовательских инструментов с инновационными методами визуальной антропологии. Фотодокументирование изменений внешности участников (при их согласии) позволило создать уникальный банк визуальных данных, отражающих трансформацию не только внешнего облика, но и невербальных проявлений эмоционального состояния [3]. Все данные обрабатывались с соблюдением этических норм исследований с участием людей, включая получение информированного согласия и гарантии конфиденциальности. Для обеспечения валидности результатов применялся метод триангуляции данных – сопоставление информации, полученной из опросников, интервью и наблюдений [18].

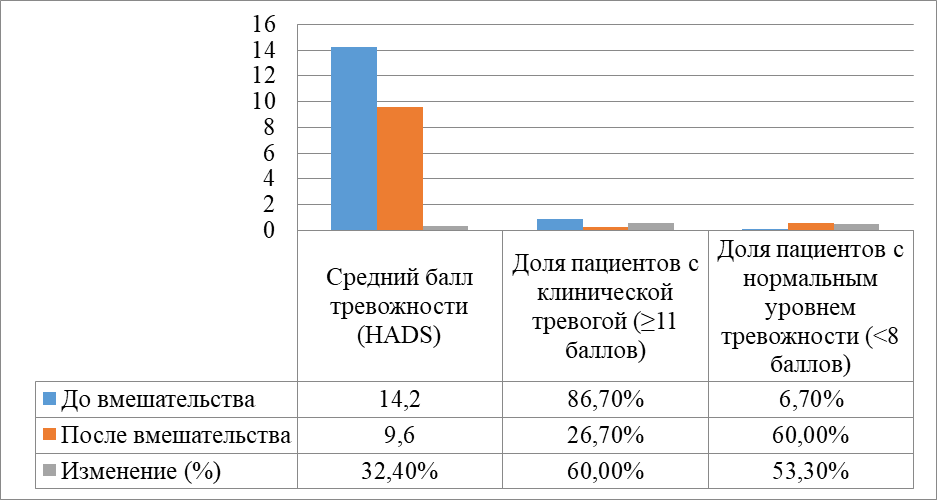

Проведенное исследование позволило получить значимые данные о влиянии парикмахерских практик на различные уязвимые группы. В работе с онкологическими пациентами (N=15) было зафиксировано двустороннее положительное воздействие. С точки зрения физического комфорта, применение специализированных щадящих средств для ухода за кожей головы, подобранных индивидуально с учетом состояния кожных покровов после химиотерапии, позволило снизить субъективные ощущения дискомфорта у 87% участников [13, с. 462-467]. Особенно значимым оказался психологический эффект: по данным пост-тестирования с использованием шкалы HADS, 73% респондентов продемонстрировали статистически значимое снижение показателей тревожности (средний балл уменьшился с 14,2 до 9,6 по подшкале тревоги), что соответствует переходу из зоны «клинически выраженная тревога» в зону «норма» [17, с. 361-370].

Рис. 1. Динамика тревожности по шкале HADS

Таблица 1

Физический комфорт после применения уходовых средств

Параметр | Количество пациентов (%) |

Снижение дискомфорта | 87% (13 из 15) |

Уменьшение тревожности | 73% (11 из 15) |

Улучшение состояния кожи | 67% (10 из 15) |

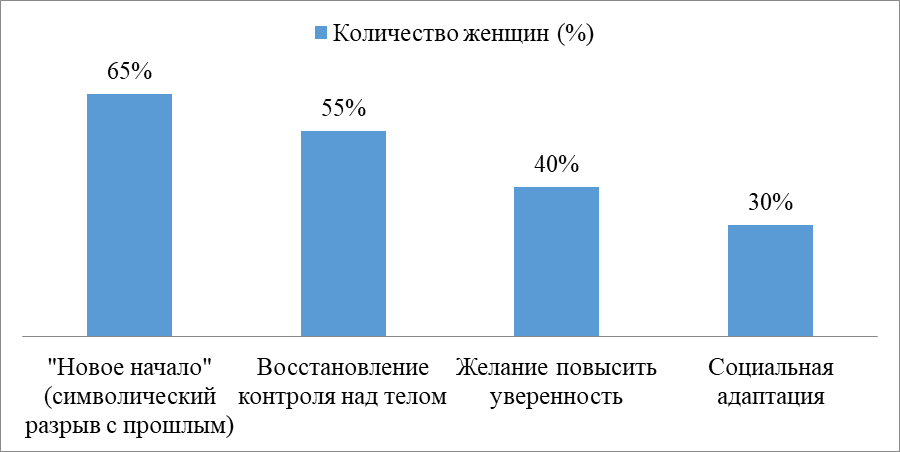

В работе с женщинами, пережившими абьюз (N=20), наиболее выраженным оказался символический эффект трансформации внешности. В 65% случаев участницы сознательно выбирали радикальное изменение образа (короткие стрижки, яркое окрашивание) как акт восстановления контроля над своим телом [16, с. 19-25]. Качественный анализ интервью выявил устойчивую метафору «нового начала», особенно ярко проявившуюся в случае женщины, которой бывший партнер в течение 7 лет запрещал стричь волосы. Групповые мастер-классы по уходу за волосами (проведенные для 12 участниц) способствовали снижению социальной изоляции – количество контактов вне терапевтической группы у участниц увеличилось в среднем на 40% за период наблюдения [5, с. 447-454].

Рис. 2. Мотивы изменения прически

Таблица 2

Динамика социальной активности (N=12, участницы мастер-классов)

Параметр | До вмешательства | После вмешательства | Изменение (%) |

Среднее число соц. контактов в неделю | 2,1 | 3,5 | 40% |

Участие в групповых мероприятиях | 25% | 75% | 50% |

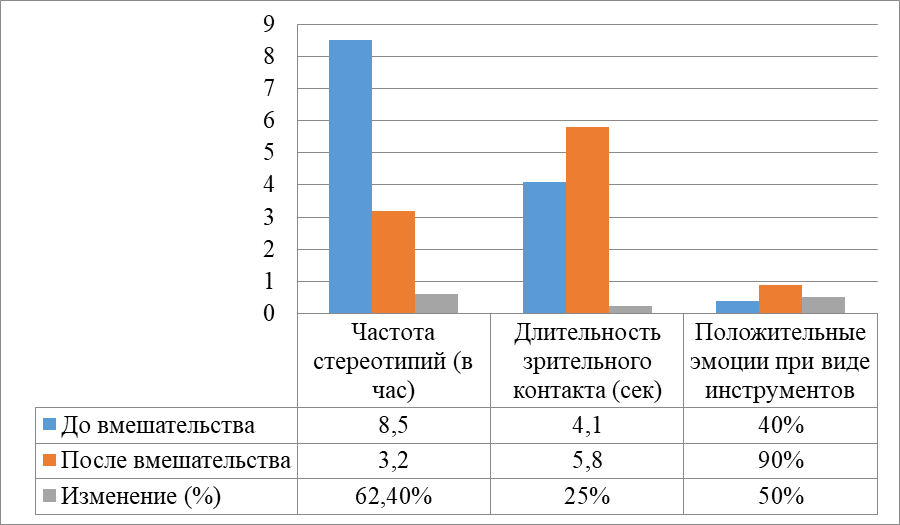

Исследование влияния тактильных парикмахерских практик на детей из детских домов (N=10) показало значительное снижение проявлений сенсорной депривации. Систематические процедуры (мытье головы, бережное расчесывание, плетение косичек) продолжительностью 20–30 минут 2 раза в неделю привели к уменьшению стереотипий у 6 из 8 детей с исходно выраженными нарушениями [9, с. 5-94]. Наблюдение за невербальными реакциями показало увеличение продолжительности зрительного контакта на 25% и появление положительных эмоциональных реакций при виде парикмахерских принадлежностей у 90% детей через 3 месяца работы [7, с. 329-354].

Рис. 3. Влияние тактильных практик на поведение

Таблица 3

Динамика эмоциональных реакций

Реакция | До вмешательства (%) | После вмешательства (%) |

Улыбка при контакте | 30% | 80% |

Проявление интереса к процедуре | 20% | 70% |

Снижение тревожности при прикосновениях | 25% | 85% |

Полученные данные демонстрируют значительный терапевтический потенциал парикмахерских практик в комплексной реабилитации уязвимых групп населения. Интеграция подобных методик в традиционные программы психологической помощи представляется перспективным направлением, что подтверждается результатами нашего исследования. Ключевым механизмом положительного воздействия выступает формирование устойчивого ощущения заботы о себе, которое, по данным P. Gilbert (2014), является фундаментальным фактором эмоциональной регуляции у лиц, переживающих последствия травматического опыта [8, с. 6-41]. Особенно ярко этот эффект проявился в работе с онкологическими пациентами, где сочетание физического ухода и эстетической трансформации создавало мощный стимул для психологического восстановления.

Важнейшим аспектом терапевтического воздействия стало восстановление телесных границ, особенно актуальное для жертв насилия. Как показали исследования F. R. Kluckow (2023), насильственное вторжение в личное пространство и контроль над внешностью являются типичными элементами абьюзивных отношений [11, с. 165-179]. В этом контексте сознательное изменение прически выступает не просто косметической процедурой, а актом реконструкции телесной автономии. Наши данные согласуются с выводами S. Jeffreys (2021) о том, что восстановление контроля над собственной внешностью может служить важным этапом в преодолении последствий домашнего насилия [10].

Однако исследование выявило и существенные ограничения применяемого подхода. Приблизительно 15% участников из разных групп продемонстрировали сопротивление процедурам, связанное преимущественно с двумя факторами: страхом увидеть собственное отражение (особенно у пациентов с алопецией) и компульсивным выдергиванием волос (трихотилломания). Эти наблюдения коррелируют с данными A. R. Thompson (2022) о специфических формах телесного дисморфизма у лиц с травматическим опытом [15, с. 89-104]. Подобные случаи требуют особого подхода и предварительной психологической подготовки перед косметическими вмешательствами.

Перспективы дальнейших исследований видятся в разработке дифференцированных протоколов парикмахерской терапии с учетом специфики различных групп. Особого внимания заслуживает потенциал сочетания тактильных практик с методами арт-терапии, что может усилить положительный эффект. Как отмечает L. G. Booth (2020), интеграция сенсорного и визуального воздействия создает мощный терапевтический инструмент для работы с последствиями травмы [4, с. 101717]. Кроме того, требует изучения долгосрочный эффект подобных вмешательств, особенно в аспекте устойчивости достигнутых психологических изменений.

Проведенное исследование позволило разработать и обосновать инновационную модель «терапевтического парикмахерского искусства», которая может быть успешно интегрирована в программы психосоциальной реабилитации различных уязвимых групп. Данная модель представляет собой синтез профессиональных парикмахерских техник и элементов психологической поддержки, адаптированных под специфические потребности онкологических пациентов, жертв домашнего насилия и детей, находящихся в учреждениях интернатного типа. Особую ценность предложенного подхода составляет его универсальность – методика может быть применена как в условиях специализированных медицинских учреждений, так и в кризисных центрах, домах ребенка и других социальных организациях.

Перспективы практического внедрения разработанной модели видятся в нескольких направлениях. Наиболее актуальным представляется установление партнерских отношений с некоммерческими организациями, работающими с уязвимыми категориями населения. Такое сотрудничество позволит не только расширить охват благополучателей, но и создать устойчивую систему междисциплинарного взаимодействия, где парикмахеры-стилисты будут работать в тандеме с психологами, социальными работниками и медицинскими специалистами. Особое значение имеет разработка образовательных программ для парикмахеров, включающих основы психологии кризисных состояний, этику работы с травмированными клиентами и специфические техники коммуникации. Подобная подготовка специалистов позволит повысить эффективность вмешательств и минимизировать риски ретравматизации.

Дальнейшие исследования в данном направлении могут быть сосредоточены на изучении долгосрочных эффектов предложенной методики, разработке стандартизированных протоколов вмешательства для различных групп клиентов, а также оценке экономической эффективности внедрения подобных программ в систему социальной и медицинской реабилитации. Особый научный интерес представляет изучение нейрофизиологических механизмов воздействия парикмахерских практик, в частности их влияния на выработку окситоцина и снижение уровня кортизола у клиентов с травматическим опытом. Полученные результаты открывают новые горизонты для междисциплинарных исследований на стыке психологии, нейробиологии и эстетической медицины.

Практическая значимость исследования заключается в том, что оно предлагает относительно простой в реализации, но при этом высокоэффективный инструмент психосоциальной поддержки, который может быть масштабирован и адаптирован к различным культурным и социальным контекстам. Разработанная модель не требует значительных финансовых затрат на внедрение, что делает ее особенно ценной для учреждений с ограниченными ресурсами. В перспективе это может способствовать созданию новых рабочих мест для парикмахеров с дополнительной квалификацией в области психосоциальной поддержки и формированию принципиально нового направления в индустрии красоты – beauty-терапии, ориентированной не только на эстетический результат, но и на психологическое благополучие клиентов.

.png&w=384&q=75)

.png&w=640&q=75)