Введение

В современной образовательной парадигме, зачастую ориентированной на стандартизированное тестирование, подлинная подготовка молодого поколения к сложным, многогранным вызовам будущего отходит на второй план.

Климатические изменения, социальное неравенство, экономическая нестабильность требуют не заученных формул, а целостного, устойчивого мышления – речь идет, прежде всего, о способности анализировать взаимосвязи, прогнозировать долгосрочные последствия, а также принимать ответственные, взвешенные решения.

Представляется, что традиционная модель обучения постепенно исчерпывает свой ресурс для формирования подобных компетенций. Поэтому необходим переход к образовательной экосистеме, где знания – не самоцель, а инструмент для реальных преобразований.

В этой статье выдвигается и обосновывается тезис о том, что синергия трех областей – искусственного интеллекта (ИИ), математики, социального проектирования – способна стать своего рода «катализатором» для развития устойчивого мышления у подростков, смещая фокус с подготовки к экзаменам на образование для жизни.

Материалы и методы

Анализ научной литературы показывает, что исследователи активно изучают потенциал современных технологий в образовании. Значительная часть работ посвящена интеграции искусственного интеллекта в преподавание математики. Авторы рассматривают ИИ, прежде всего, как инструмент для построения персонализированных образовательных траекторий [1, с. 82; 2, с. 36], организации дифференцированной работы [3, с. 172] и разработки вспомогательных информационных систем [7, с. 402]. В работах Е.В. Гулыниной, А.Д. Омаровой [1, с. 82], В.В. Дениско [2, с. 36], С.П. Сериковой [6, с. 30] подчеркиваются возможности нейросетей для адаптации учебного процесса под индивидуальные нужды учащихся. Более широко научные и социальные аспекты применения ИИ в математике освещаются в работе Т.Д. Касымовой и ее соавторов [4, с. 32]. Параллельно в педагогической науке развивается направление, которое связано с социальным проектированием как средством формирования гражданственности и субъектности подростков, что отражено в исследовании Е.Н. Катышевой [5, с. 111]. Некоторые зарубежные авторы изучают синергию ИИ и когнитивных навыков, задаваясь вопросом о способности технологий поддерживать критическое мышление [9]. Общий контекст подкрепляется статистическими данными о растущей роли ИИ в образовании [8] и его все более глубокой интеграции в социальные науки [10], что создает предпосылки для разработки новых междисциплинарных подходов.

Основное противоречие, выявленное в современных публикациях, лежит в целеполагании. Многие исследователи рассматривают ИИ в качестве средства для оптимизации и интенсификации существующей системы преподавания, то есть, для более действенного достижения традиционных образовательных результатов. Это вступает в некоторое противоречие с идеей использования тех же инструментов для фундаментального изменения парадигмы – перехода от обучения для экзамена к образованию для жизни.

К слабо освещенным проблемам уместно отнести:

- отсутствие комплексных моделей (практически нет работ, в которых предлагалась бы и описывалась целостная педагогическая модель, где интегрируются одновременно три компонента (ИИ, математика, социальное проектирование) для достижения метапредметной цели (устойчивое мышление);

- этические аспекты (вопросы этики, приватности данных при применении ИИ в социальных проектах с участием подростков практически не затрагиваются);

- педагогическая реализация (недостаточно описаны конкретные методики и практические кейсы для учителей, которые помогли бы реализовать подобную сложную интеграцию в реальном учебном процессе).

При написании статьи для раскрытия темы были задействованы следующие методы: анализ и синтез научной литературы для выявления актуальных тенденций, пробелов в изысканиях, теоретическое моделирование (конструирование авторского видения интеграции трех областей), системный подход при рассмотрении образования как целостной экосистемы, а не набора разрозненных элементов, сравнение для сопоставления традиционной и инновационной парадигм.

Результаты и обсуждение

Ключевая проблема традиционного преподавания проявляется в его фрагментарности. Математика воспринимается как набор абстрактных правил, информатика – как навыки кодирования, а обществознание – как свод теоретических фактов. Весьма значимо разрушить эти междисциплинарные барьеры, переосмысливая функциональную роль каждого компонента.

Так, в контексте устойчивого развития математика перестает быть «гимнастикой для ума»; она превращается в мощный аналитический инструмент. Вместо решения «оторванных от жизни» уравнений, юноши и девушки получают возможность применять математическое моделирование для анализа насущных проблем [1, с. 83; 9]. Например, при изучении экологической ситуации своего района они могут:

- рассчитать «углеродный след» школы, используя статистические сводки о потреблении энергии, воды;

- смоделировать динамику роста отходов на основе данных о населении, потребительских привычках;

- проанализировать экономическую эффективность внедрения раздельного сбора мусора, сопоставляя затраты на инфраструктуру с потенциальной выгодой от переработки.

Рассматриваемый подход не просто иллюстрирует применение формул; он демонстрирует, как математический аппарат помогает перевести расплывчатую проблему в плоскость измеримых данных, что является первым шагом к ее решению. Описываемый процесс закладывает основы критического анализа, системного видения, приучая видеть за явлениями количественные закономерности.

Если математика дает инструментарий для анализа [2, с. 37; 4, с. 33], то социальное проектирование предоставляет методологию для действия. Этот подход, который базируется на проектно-ориентированном обучении, погружает подростков в реальный контекст, ставит перед ними конкретную, общественно значимую задачу [5, с. 112; 10]. Вместо пассивного усвоения информации они становятся деятельными исследователями и созидателями.

Работа над социальным проектом, будь то организация помощи пожилым людям либо создание городской навигации для людей с ограниченными возможностями, развивает целый комплекс «мягких навыков» (soft skills):

- эмпатию и социальную ответственность (понимание потребностей других людей);

- коммуникацию, коллаборацию (речь идет об умении работать в команде, аргументировать свою позицию);

- креативность и решение проблем (имеется в виду поиск нестандартных выходов из сложных ситуаций).

Главное преимущество такого метода – он культивирует чувство субъектности. Подросток видит, что его действия приводят к ощутимым изменениям в окружающем мире. Это существенно меняет мотивацию: обучение становится осмысленным, поскольку его результат – не оценка в дневнике, а реальная польза для общества.

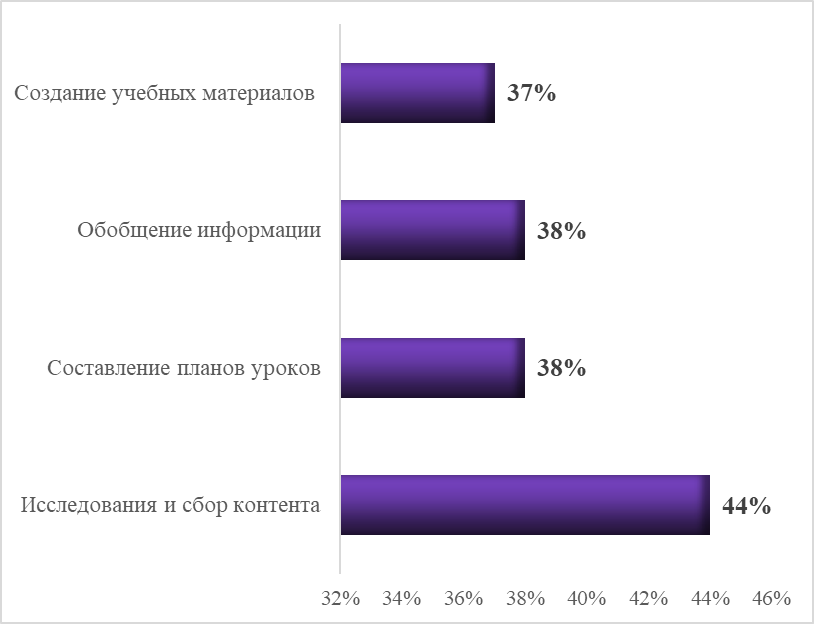

В рассматриваемой триаде искусственный интеллект выступает не как еще один учебный предмет, а как сквозная технология, многократно усиливающая два других компонента. Наиболее распространенные области применения включают исследования и сбор контента, составление планов уроков, обобщение информации, создание учебных материалов. Это добровольное внедрение свидетельствует о том, что инструменты ИИ действительно полезны, а не навязаны.

Рис. Наиболее распространенные области использования ИИ в учебных программах (составлено на основе [8])

Возможности нейросетей и машинного обучения позволяют вывести проектную и аналитическую деятельность на качественно новый уровень.

Во-первых, ИИ задействуется как исследовательский инструмент. При работе над проектами перед учащимися часто встает задача обработки огромных массивов информации. Искусственный интеллект способен анализировать большие данные (Big Data), выявлять латентные корреляции, строить предиктивные модели [6, с. 31]. Например, исследуя проблему загрязнения воздуха, школьники с помощью ИИ могут проанализировать сведения с датчиков по всему городу за несколько лет, сопоставить их с транспортными потоками, метеорологическими условиями, выявив неочевидные закономерности.

Во-вторых, ИИ используется как симулятор и навигатор. Создание физического прототипа либо проведение социального эксперимента подчас становится дорогим и долгим. Цифровые симуляции на базе ИИ помогают «проиграть» различные сценарии и оценить потенциальные эффекты от тех или иных решений без реальных затрат [3, с. 174]. Имеется возможность смоделировать, как изменится логистика школьного питания при переходе на продукцию местных фермеров или как новая схема озеленения повлияет на микроклимат двора. Это развивает прогностические способности, учит мыслить в категориях долгосрочных последствий.

Истинная сила проявляется не в отдельных элементах, а в их глубокой интеграции. Рассмотрим гипотетический проект (таблица 1).

Таблица 1

Пример гипотетического проекта «Повышение продовольственной безопасности в районе» (составлено автором)

| Этап | Содержание |

|---|---|

| 1. Социальное проектирование | Учащиеся определяют проблему – часть семей испытывает трудности с доступом к свежим и недорогим продуктам. Они проводят опросы, интервью, формируют «карту» потребностей сообщества. |

| 2. Этап математического анализа | Команда собирает данные о ценах в разных магазинах, логистических издержках, объемах пищевых отходов. С помощью математических методов они рассчитывают оптимальную модель «социальной корзины», анализируют логистические маршруты для доставки продуктов от фермеров напрямую потребителям, доказывая экономическую, социальную целесообразность проекта. |

| 3. Усиление с помощью ИИ | Подростки используют нейросеть с целью анализа потребительских предпочтений и прогнозирования спроса. Они могут создать чат-бота для координации волонтеров либо платформу, которая на основе данных о местоположении и доходах будет предлагать людям наиболее доступные варианты покупки продуктов. |

В ходе описываемой деятельности подросток перестает быть простым потребителем знаний. Он становится «архитектором» решений. Он учится видеть проблему целостно (социальный аспект), оценивать ее количественно (математический компонент), использовать передовые технологии для ее решения (сфера ИИ). Именно в этом синтезе и рождается устойчивое мышление – комплексное видение мира, которое подкрепляется аналитическими навыками и готовностью к практическому действию.

Ниже приведен комплекс авторских рекомендаций (таблица 2), при этом «устойчивым мышлением» здесь понимается способность сохранять когнитивную гибкость, адаптивность, аналитическую глубину в условиях информационной неопределенности и социальной динамики. Предлагаемые решения ориентированы на то, чтобы подростки не просто усваивали знания, но и умели структурировать, проектировать общественно значимые инициативы, опираясь на количественные данные и потенциал ИИ.

Таблица 2

Предложения по интеграции инструментов искусственного интеллекта, математических методов, подходов социального проектирования для формирования у подростков устойчивого, критически осмысленного мышления (составлено автором)

| Направление | Рекомендации | Обоснование новизны |

|---|---|---|

| 1. Математическое моделирование в ИИ-платформах | Внедрять интерактивные симуляторы, где подростки создают социальные проекты (экологические, волонтерские) и оценивают их последствия с помощью математических моделей, встроенных в ИИ. | Не банальное использование готовых ИИ-ответов, а их интеграция с реальными количественными моделями для прогнозирования общественного эффекта, что формирует системное мышление. |

| 2. Анализ больших данных в социальном контексте | Обучать детей навыкам работы с открытыми социальными и экологическими датасетами, применяя алгоритмы ИИ в целях фиксации неочевидных закономерностей. | Новизна в сочетании статистической обработки с социальной интерпретацией результатов, развивающей умение сопоставлять цифры и человеческие факторы. |

| 3. Когнитивно-эмоциональное картирование | Применять ИИ для анализа реакции подростков на различные сценарии с последующим математическим сопоставлением эмоциональных и поведенческих проявлений. | Объединение психометрии и количественного анализа через ИИ в учебных проектах – редкий, но перспективный метод формирования рефлексии. |

| 4. Коллективное проектирование с ИИ-поддержкой | Организовывать онлайн-платформы, где дети совместно проектируют решения общественных проблем, а ИИ предлагает оптимизационные модели, прогнозы. | Сочетание социального взаимодействия с алгоритмическим моделированием повышает способность учитывать разные точки зрения и прогнозировать последствия. |

| 5. Математическая валидация социальных идей | Обязательное включение этапа количественной проверки жизнеспособности предложенных инициатив с помощью ИИ-инструментов (например, моделирование затрат и пользы). | Перенос строгой научной верификации в сферу подростковых общественных проектов, что формирует привычку обосновывать идеи данными. |

| 6. Игровое тестирование устойчивых стратегий | Создавать обучающие игры, где учащиеся выбирают стратегии действий в кризисных ситуациях, а ИИ оценивает их долгосрочные последствия через математические сценарии. | Объединение геймификации, сценарного анализа, ИИ дает более глубокий опыт, чем традиционные образовательные игровые механики. |

Изложенные рекомендации опираются на синергетическое взаимодействие трех направлений – когнитивной аналитики, количественных моделей, социальной практики. В отличие от традиционных подходов, где ИИ выступает лишь в роли информационного «консультанта», здесь он интегрирован в полный цикл – от идеи до количественной верификации, социального тестирования. Применение математических инструментов внутри общественных кейсов обеспечивает детям возможность видеть причинно-следственные связи, а также учиться оценивать риски, прогнозировать исходы, результаты. Когнитивно-эмоциональное картирование дополняет описываемый процесс, вводя личностный и ценностный аспекты анализа, что весьма значимо для формирования устойчивых мировоззренческих ориентиров.

Заключение

Переход от образования для экзамена к образованию для жизни – это не обычная смена методик, а фундаментальное изменение философии. Речь идет о признании того, что цель школы – не «наполнить сосуд», а «зажечь факел». С помощью интеграции искусственного интеллекта, математики, социального проектирования предлагается один из наиболее действенных путей для такой трансформации. Создавая образовательную среду, в которой дети получают возможность исследовать реальные проблемы, применять научные методы для их анализа, видеть плоды своих усилий, специалисты формируют поколение, способное не просто адаптироваться к будущему, но и сознательно его проектировать на принципах ответственности, жизнеспособности. Вероятно, именно такие граждане будут наиболее востребованы в сложном и динамичном мире завтрашнего дня.

При формулировке рекомендаций в рамках статьи автор исходил из того, что интеграция трех рассмотренных областей в подростковых образовательных программах создает условия для формирования многослойного мышления, сочетающего аналитическую строгость и социальную чувствительность. Подобный подход позволяет как развивать интеллектуальные навыки, так и формировать ответственное отношение к собственной деятельности, ее последствиям. Новизна внесенных предложений заключается в том, что они связывают технологические и гуманитарные аспекты в единую образовательную экосистему, где подросток выступает не пассивным потребителем знаний, а активным разработчиком общественно значимых решений.

.png&w=640&q=75)