Введение

Смещение видимости в сторону рекомендаций формирует новую конкуренцию: каждая единица контента попадает в общий пул и борется за внимание через считываемые системой сигналы качества. Подписочная база слабо объясняет виральность, а разовые всплески редко приводят к долгому росту охватов. Дальнейший фокус – серийность, смесь форматов и атрибуция экспертизы как источники устойчивого органического расширения охвата.

Цель – построить воспроизводимую модель органического масштабирования медиаканала в условиях высокой конкуренции и алгоритмической дистрибуции.

Задачи:

- Выявить закономерности распространения контента и устойчивость паттернов потребления на разных платформах;

- Сравнить короткие и длинные форматы, зафиксировать функции серийности и эффекты «nudging» для Discovery;

- Оформить операционные практики по сетке, коллаборациям и E-E-A-T, задать измеримые метрики успеха.

Новизна. Предложена целостная рамка, совмещающая эмпирические результаты по рекомендациям и форматам с предпринимательской моделью креатора и требованиями качества контента для поиска и платформ.

Материалы и методы

Материалы (источники, краткая характеристика вклада). M. Avalle зафиксировал повторяемые поведенческие паттерны взаимодействий на разных платформах и во времени, что формирует базу для переносимости практик [1, с. 582-589]. A. Bhandari, S. Bimo описали «тиктокизацию» интернета и управленческие сдвиги платформ, влияющие на ранжирование и дистрибуцию [2]. A. Edeling, S. Wies сформулировали предпринимательскую логику «creatrepreneurs» и конфигурации монетизации медиаканалов [3, с. 436-454]. Google закрепил требования к полезности, опыту автора, экспертности и надёжности (E-E-A-T) как ориентиры качества для поисковых и смежных систем [4]. L. Pan, J. Wang, M. Chao, T. Nisar, R. Gomes провели мета-анализ эффективности инфлюенс-маркетинга на поведенческие и брендинговые метрики [5]. R. Peres, M. Schreier, D. A. Schweidel, A. Sorescu обобщили исследовательскую повестку по creator economy и очертили устойчивые траектории роста [6, с. 403-410]. E. Sangiorgio, M. Cinelli, R. Cerqueti, W. Quattrociocchi установили слабую связь между размером подписной базы и виральностью новостных публикаций [7, с. 257], а также оценили влияние вирусных постов на динамику охватов и их последующую устойчивость [8, с. 639]. C. Violot, T. Elmas, I. Bilogrevic, M. Humbert сравнили Shorts и обычные видео по структуре вовлечения и тематике [9, с. 213-223]. X. Yu, M. Haroon, E. Menchen-Trevino, M. Wojcieszak представили полевой эксперимент по «nudging» рекомендаций на YouTube с устойчивым ростом потребления новостей и разнообразия выдачи [10, с. 518].

Методы. Сравнительный анализ публикаций; контент-анализ результатов полевых и наблюдательных исследований; аналитическая систематизация управленческих выводов.

Результаты

Стабильные паттерны взаимодействия выявлены на нескольких платформах и сохраняются во времени; рост без рекламы опирается на повторяемые механизмы, а не на разовые всплески внимания [1, с. 582-589]. Переход к «ленточной» архитектуре с приоритетом рекомендаций усилил влияние алгоритмов на видимость контента и снизил значение классической подписной модели; вывод подтверждён исследованиями «тиктокизации» управления платформами [2]. В таких условиях креатор конкурирует с общим пулом роликов, где ранжирование определяется сигналами качества из публичных гайдлайнов и внутренних метрик вовлечения [4].

Количество подписчиков слабо предсказывает вероятность широкого распространения; на распространение влияют сетевые и алгоритмические факторы, связанные с подачей в рекомендации [7, с. 257]. Даже резкий охват отдельного материала даёт ограниченный прирост долгоживущих взаимодействий; устойчивый рост опирается на серии попаданий и удержание внимания после первого контакта [8, с. 639]. Полевой эксперимент на YouTube показал: просмотр подтверждённых источников повышает долю новостей и расширяет тематическое разнообразие в ленте с устойчивым эффектом; пассивные изменения поведения без обратной связи алгоритму дают слабый результат [10, с. 518]. Для органики в перегруженных категориях приоритет – сигналы, которые считывает рекомендательная система: полнота просмотра, последовательное потребление выпусков в серии, низкий уровень отрицательных реакций, доля переходов из рекомендаций [7, с. 257; 10, с. 518].

Сравнение Shorts и обычных видео на больших выборках показывает: у коротких роликов выше просмотры и лайки на просмотр, но ниже интенсивность обсуждений; развлекательные темы внутри короткого формата преобладают сильнее [9, с. 213-223]. Практический вывод: короткий формат быстро приводит холодную аудиторию и расширяет охват, длинные форматы формируют глубину взаимодействия (комментарии, возвращаемость). Смесь форматов функционирует как воронка: короткие ролики дают вход, плейлисты длинных переводят зрителя в длительные сессии и подписку [9, с. 213-223].

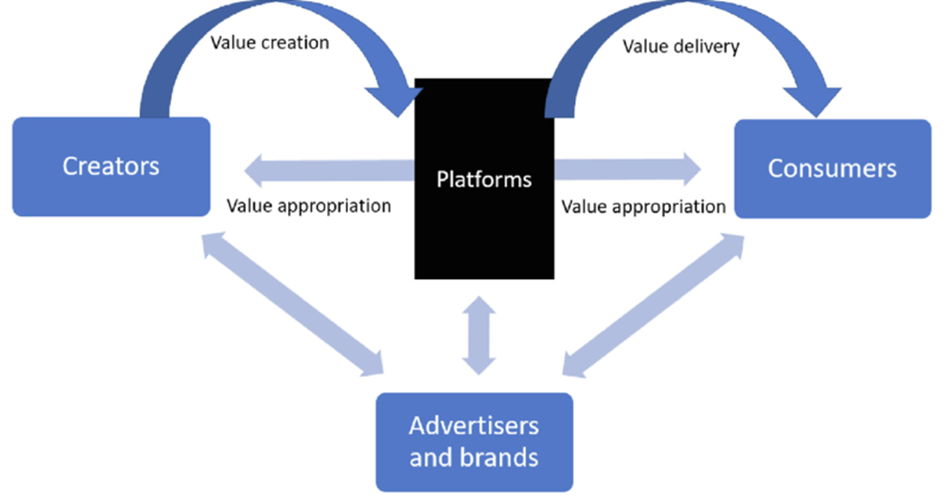

Исследования предпринимательской модели креаторов описывают устойчивые конфигурации монетизации – от узкосообществной до «launchpad», где медиаканал служит стартовой площадкой для масштабируемого бизнеса [3, с. 436-454]. Для ниш luxury, недвижимости и автосалона, где ценность контакта с лидом высока, уместна гибридная конструкция: образовательные/экспертные длинные выпуски и серийный визуальный «скоринг» через короткие форматы; далее – перевод в консультации и офлайн-опыт. Редакционная линия выигрывает при ясном позиционировании создателя как предпринимателя в своей категории; вывод поддержан обзорами по creator economy (рис.) [3, с. 436-454; 6, с. 403-410].

Рис. Экосистема creator economy [6, с. 403-410]

Мета-анализ по инфлюенс-маркетингу подтверждает общеположительный эффект на поведенческие и брендинговые метрики; при органическом росте это подкрепляет стратегию коллабораций и гостевых форматов, когда приглашённый эксперт/создатель удерживает релевантность и повышает конверсионность выпусков [5].

Материалы с высокой видимостью в поиске и рекомендациях ранжируются выше при наличии признаков «опыта автора», экспертности и надёжности; на такие сигналы указывают актуальные руководства Google (E-E-A-T, полезность, авторство, проверяемость) [4]. Для органического роста медиаканала в конкурентной нише эти требования транслируются в практику: прозрачные карточки источников данных в описании видео/поста, указание компетенции спикера, примеры реализованных кейсов, выход на внешние авторитетные домены через гостевые публикации и цитируемые отчёты [4; 6, с. 403-410].

Работа с рекомендациями эффективнее при структурированной серийности: единая рубрика с постоянным слотом, фиксированный темп публикаций и связные выпуски внутри плейлиста. Эксперимент по «nudging» показал, что последовательный просмотр контента заданного класса меняет выдачу; серийная архитектура программной сетки обучает систему предлагать схожие материалы новым пользователям [10, с. 518]. В сетях новостных изданий одноразовые вирусные посты дают краткосрочный «шум» без длительной капитализации; серийность сглаживает колебания и повышает вероятность повторяемых попаданий в рекомендации [7, с. 257; 8, с. 639].

Исследования фиксируют устойчивые схемы взаимодействия пользователей, повторяемые на разных платформах; перенос работающих решений по структуре подачи и ритму публикаций ускоряет масштабирование без больших рисков [1, с. 582-589]. Практические следствия исследований «тиктокизации»: вертикальное видео, «бесконечная лента», шорт-нарратив с ранним крючком и плотным монтажом повышают шансы первичного показа холодной аудитории; для экспертных ниш нужен слой проверяемых источников и структура, поддерживающая доверие [2, 4].

Коллаборации увеличивают органику через обмен аудиториями и усиление сигналов авторитетности и социальной доказательности; обзорные и концептуальные работы по creator economy выделяют этот приём как часть предпринимательской логики креатора [3, с. 436-454; 6, с. 403-410]. С учётом мета-аналитики по инфлюенсер-взаимодействиям уместно выстраивать «лестницу» совместных выпусков: экспертные дискуссии, совместные разборы кейсов с конкретными метриками результата, кросс-постинг и шорт-тизеры к длинным выпускам [5; 9, с. 213-223].

Набор операционных показателей для высококонкурентных ниш:

- доля просмотров из рекомендаций и небрендового поиска;

- средняя глубина сессии и доля последовательных просмотров в плейлисте;

- отношение комментариев к просмотрам как прокси глубины участия для длинных форматов [9, с. 213-223];

- стабильность удержания между 5-й и 30-й секундами в коротких роликах;

- устойчивость охвата по сериям относительно «вирусных» выбросов [8, с. 639];

- доля выпусков с подтверждаемой ссылочной базой и явным авторством/компетенцией спикера [4].

Смещение усилий с наращивания подписчиков к улучшению перечисленных сигналов согласуется с выводами о слабой предсказательной силе фан-базы и структурной зависимости показов от поведения рекомендательных систем.

Обсуждение

Повторяемость цифровых поведенческих схем на разных платформах поддерживает стратегию органического роста, построенную не на разовых всплесках, а на последовательном усилении сигналов качества и связности выпусков, считываемых рекомендательными системами. Для высококонкурентных ниш такой подход снижает зависимость от разовых удач и формирует предсказуемый приток новой аудитории за счёт повторяемых паттернов потребления [1, с. 582-589; 7, с. 257; 8, с. 639].

Сдвиг интерфейсов к вертикальной ленте и «тиктокизация» управления платформами формируют среду общей конкуренции; преимущество дают ранние «крючки», высокая плотность смыслов и монтаж без пауз. Для экспертных тематик нужен баланс динамичной подачи с проверяемой ссылочной базой и прозрачным авторством, что повышает доверие у алгоритмов и аудитории [2, 4].

Сравнение коротких и длинных форматов на YouTube выявляет асимметрию: короткие повышают коэффициенты просмотра и лайков, длинные усиливают обсуждение и последовательные сессии. Для насыщенных сегментов уместна двухступенчатая воронка: вход через Shorts/аналоги и перевод в длинные плейлисты с серийной логикой (единая рубрика, общий тезаурус, повторяемые структурные блоки), что повышает долю последовательных просмотров и вероятность подписки [9, с. 213-223; 10, с. 518].

Эмпирика по новостным аккаунтам показывает слабую предсказательную силу размера подписной базы относительно виральности; рост объясняется поведенческими и алгоритмическими факторами, а не только масштабом аудитории. Более того, «вирусные» пики чаще не конвертируются в длительную капитализацию охвата, а эффект зависит от предшествующего тренда: при неожиданном инфоповоде наблюдается краткосрочное «реактивационное» усиление, после фазы устойчивого подъёма – финальный всплеск с последующим спадом. Следовательно, опора на серийную сетку, повторяемые форматы и «чистые» отрицательные сигналы (минимум быстрых свайпов и скрытий) рациональнее ставок на разовые хиты [7, с. 257; 8, с. 639].

Интервенции по «подталкиванию» рекомендателей на YouTube показывают устойчивое увеличение доли новостных рекомендаций и потребления новостей при корректировке траекторий просмотра; вывод переносится на экспертные индустриальные ниши: сериальность и плейлистная связка обучают систему предлагать сходные материалы новым пользователям. Это подтверждает продуктивность программной сетки с фиксированными слотами и заранее заданными связями между выпусками, где каждый ролик тянет следующий [10, с. 518].

Для кросс-канальных стратегий в luxury-сегменте, недвижимости и премиальном автосервисе целесообразна «предпринимательская» конфигурация креаторского портфеля: единое позиционирование автора как носителя прикладной экспертизы, линейка программ (обучающие длинные форматы, док-кейсы, осмотры объектов), серийные короткие ролики для первичного охвата и коллаборации как источник социальной доказательности. Обзорные работы по creator economy и предпринимательской модели креаторов описывают устойчивые конфигурации монетизации, где медиаканал служит стартовой площадкой для сделки/лида; при этом мета-анализ по инфлюенс-взаимодействиям фиксирует позитивный средний эффект на поведенческие и брендинговые метрики, что оправдывает план коллабораций и гостевых форматов в органике [3, с. 436-454; 5; 6, с. 4043-410].

Требования к «полезности» и E-E-A-T в руководстве Google задают рамку редакционной политики для медиаканала: указание источников данных в описаниях выпусков, верифицируемые кейсы, наделение спикеров атрибутами экспертизы в шапках и карточках роликов, присутствие внешних ссылок на авторитетные домены. Такой подход повышает видимость как в веб-поиске, так и в рекомендациях, поскольку часть сигналов трактуется унифицировано внутри экосистемы Google [4].

Ниже приведены таблицы для внедрения в текст (табл. 1, 2).

Таблица 1

Сигналы роста и практики для конкурентных ниш [2; 4; 7, с. 257; 8, с. 639; 10, с. 518]

Гипотеза/наблюдение | Эмпирическая опора | Практическое следствие |

Размер подписной базы слабо предсказывает виральность | Показан эффект «независимости роста от размера» на массиве из ≈57 млн постов FB-медиа | Сместить фокус с наращивания подписчиков на сигналы рекомендаций: удержание первых секунд, последовательный просмотр серий, снижение быстрых отказов |

«Вирусные пики» редко дают длительную капитализацию | Моделирование на FB/YouTube новостных аккаунтов: краткосрочная реактивация, часто сменяющаяся спадом; устойчивость зависит от предшествующего тренда | Приоритизировать серийную сетку, избегать зависимости от разовых хитов; измерять стабильность охвата по сериям |

«Подталкивание» рекомендаций повышает долю новостей и разнообразие | Полевой эксперимент на YouTube: устойчивый рост доли новостных рекомендаций и потребления при изменении траектории просмотра | Строить плейлисты с «тянущими» окончаниями, давать явные переходы на следующий выпуск, формировать цепочки просмотра |

Вертикальная лента и «тиктокизация» усиливают требования к раннему «крючку» и плотности нарратива | Описана перестройка платформ и их управления, влияющая на видимость единиц контента | Переносить технику коротких вступлений и «ударных» блоков в начало длинных видео; оптимизировать первые 15–30 секунд |

Верифицируемость источников и авторство усиливают видимость | Руководство Google по оценке качества: полезность, опыт автора, атрибуция, надёжность | В описаниях выпусков фиксировать источник данных, компетенцию спикеров, ссылки на авторитетные домены |

Таблица 2

Короткие vs длинные форматы на YouTube [9, с. 213-223]

Показатель | Shorts | Обычные видео |

Просмотры на единицу контента | Выше на просмотр | Ниже на просмотр |

Лайки на просмотр | Выше | Ниже |

Комментарии на просмотр | Ниже | Выше |

Тематическая концентрация | Преимущественно entertainment | Шире тематический разброс |

Поведение новых каналов | Рост частоты выпусков Shorts, опережающий длинные | Уступает по частоте |

Сопоставление по образовательно-политическим темам | Преимущество Shorts выражено слабее | Снижение разницы |

С учётом биографии и специализации креативного продюсера, работающего с премиальными брендами и рынком недвижимости, целесообразна такая операционная рамка:

- Шорт-линейка с типовыми «крючками» (обзор объекта/товара в первые 2–3 секунды, явное ценностное обещание);

- Сериальные длинные форматы с повторяющимися сегментами (финансовые модели, разбор кейсов, backstage продакшна);

- Системная атрибуция источников и компетенций в описаниях;

- «Лестница» коллабораций и гостевых выпусков, опирающаяся на мета-аналитику по инфлюенс-эффектам;

- Постоянный контроль «качественных» сигналов: доля просмотров из рекомендаций, удержание первых 30 секунд, отношение комментариев к просмотрам в длинных роликах, стабильность охвата по сериям.

Такой каркас повышает вероятность повторяемых попаданий в рекомендации без рекламных бюджетов и согласуется с предпринимательской логикой креаторских бизнес-моделей.

Заключение

Показана воспроизводимость поведенческих схем и ограниченная объясняющая сила подписочной базы; устойчивый рост опирается на серийность и сигналы качества, считываемые рекомендациями.

Короткие ролики дают первичный охват, длинные форматы обеспечивают глубину участия; связка через плейлисты повышает долю последовательных просмотров, а «nudging» маршрутов усиливает Discovery-эффект.

Операционная рамка для конкурентных ниш включает: регулярную сетку серий, форматную смесь Shorts/длинные выпуски, системную атрибуцию экспертизы и источников по E-E-A-T, план коллабораций на базе мета-аналитики, контроль метрик продуктовой пригодности (доля показов из рекомендаций, удержание первых 30 секунд, отношение комментариев к просмотрам в длинных роликах, стабильность охвата по сериям).

.png&w=384&q=75)

.png&w=640&q=75)