Тригатронные искровые разрядники среди высоковольтных коммутаторов занимают ведущее место благодаря присущим им достоинствам: широкий диапазон рабочих напряжений (от нескольких киловольт до нескольких мегавольт) и коммутируемых токов (от десятков ампер до единиц мегаампер), диапазон устойчивого управления – от 0,3 до 1,0 напряжения самопробоя, возможность получения субнаносекундного разброса времени срабатывания, простая и удобная конструкция – управляющий электрод расположен в отверстии, выполненном в одном из основных электродов [1, с. 49-55].

Из-за простоты устройства и перечисленных характеристик надежной работы тригатроны нашли широкое применение не только в экспериментальной технике, но и в технологических электроустановках, область использования которых все больше расширяется. Знание механизма инициирования пробоя тригатронов поможет разработчикам оптимальным образом выбрать конструкцию и получить требуемые характеристики тригатрона.

Характеристики тригатронов зависят от величины и полярности напряжения между основными электродами; основного искрового промежутка; амплитуды, полярности и формы управляющего импульса напряжения; формы и геометрических размеров основных и управляющих электродов, длины поджигающего и основного разрядных промежутков; расположения управляющего электрода в низковольтном или высоковольтном электроде; параметров разрядного контура.

Существуют три точки зрения на механизм инициирования разряда в тригатронах. В первом механизме [2] автор склоняется к мнению, что возбуждение разряда в основном искровом промежутке происходит в результате фотоионизации в объеме, вызванной коротковолновым излучением от искры поджигающего разряда. Считается, что возникшие фотоэлектроны вызывают образование электронных лавин, преобразующихся в дальнейшем в пробивные стримеры. В публикациях [3] и [4] рассматривается второй механизм инициирования разряда в тригатроне. В соответствии с ним, разряд возбуждается вследствие роста ударной ионизации в области пониженной плотности, возникающей при протекании тока поджига. Более мощному поджигу соответствуют больший диапазон рабочих напряжений тригатрона и меньшие времена запаздывания срабатывания. Третьему механизму инициирования пробоя тригатрона дал объяснение П. И. Шкуропат [5]. Он экспериментально показал, что ток в основном промежутке разрядника возникает одновременно с пробоем поджигающего промежутка. Это означает, что инициирование разряда в основном промежутке не вызвано пробоем поджигающего промежутка. В случае опережающего пробоя [6, с. 35] промежутка между управляемым и противоположным основным электродом начальная стадия разряда формируется в системе «стержень – плоскость». В такой системе наименьшее пробивное напряжение и соответственно наименьшее время запаздывания разряда соответствует положительной полярности стержня. Именно при положительной полярности стержневого управляемого электрода и отрицательной полярности противоположного основного электрода получено наименьшее, согласно [6], время запаздывания срабатывания тригатрона, что говорит в пользу «потенциального», а не «искрового» механизма инициирования пробоя тригатрона. В работах [7, с. 103105; 8, с. 143-144] установлено, что время запаздывания тригатрона оказывается минимальным в том случае, когда пробой обоих промежутков происходит практически одновременно, лишь с небольшим опережением пробоя в основном искровом промежутке.

В [9, с. 204] описываются начальные явления процесса срабатывания тригатрона. В работе была проведена регистрация предразрядных токов и начальных стадий свечения в разрядном промежутке тригатрона с помощью фотоэлектронных умножителей. Было установлено, что ионизационный процесс у кончика управляемого электрода начинается раньше, чем достигнуто максимальное значение напряжения управляющего импульса. Этот процесс характеризуется быстрым нарастанием предразрядного тока, достигающим десятков ампер, и появлением свечения, которое распространяется от кончика стержня к противоположному основному электроду. Полученная при этом фотография показывает, что развитие разряда в основном промежутке начинается до пробоя поджигающего промежутка. При этом основной промежуток заполняется светящимися нитями, направленными по силовым линиям электрического поля. Хотя большинство нитей достигает противоположного электрода, они еще не обладают достаточной проводимостью, чтобы замкнуть промежуток. По своим свойствам они аналогичны стримерам, рождающимся перед головкой лидера в длинных искровых промежутках, получившим название импульсной короны.

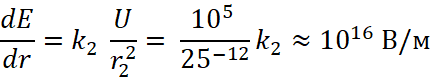

В статье [10, с. 46-51], за счет неуправляемого синхронного поджига, показан механизм пробоя межэлектродного промежутка. Автор связывает этот процесс с резким увеличением напряженности электрического поля в межэлектродном промежутке до величин 1010÷1012 В/см за счет уменьшения радиуса потенциального электрода, созданным поджигающим импульсом. В работе [11, с. 47-49] объясняется механизм явления резкого увеличения напряженности электрического поля в межэлектродном промежутке за счет инициирующего (поджигающего) разряда. Сущность этого явления заключается в том, что в момент инициирования разряда поджигающим импульсом резко изменяется радиус потенциального электрода, а это приводит к очень сильному изменению напряженности на конце потенциального электрода. Так, например, напряженность электрического поля в системе электродов стержень-плоскость для высоковольтного электрода с радиусом r1 (5 мм) и импульсным напряжением 100 кВ составляет:

![]() , (1)

, (1)

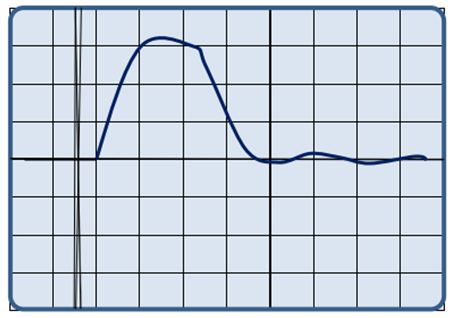

Рис. Типичная осциллограмма напряжения пробоя высоковольтным импульсом при использовании в цепи коммутации неэкранированного тригатрона

Рост напряженности электрического поля в системе электродов стержень-плоскость для высоковольтного электрода с радиусом r1 при неуправляемом синхронном поджиге, образующим радиус электрода r2 (5 мкм) и импульсным напряжением 100 кВ составляет

, (2)

, (2)

Отсюда видно, что основную напряженность электрического поля образует изменение радиуса высоковольтного электрода, в момент образования синхронного неуправляемого «поджига» на высоковольтном электроде.

Также в работе [11, с. 47-49] показано, что при использовании тригатрона в качестве коммутирующего ключа на осциллограммах, фиксирующих напряжение на межэлектродном промежутке (нагрузке), в котором происходит его пробой, виден короткий электрический импульс очень высокого напряжения (рис.). Этот импульс напряжения связан с тригатроном, в котором в момент его срабатывания возникают очень высокие напряженности. Ранее этот импульс воспринимался как электромагнитная наводка.

Как было отмечено в работах [3, 4], более мощному поджигу соответствуют больший диапазон рабочих напряжений тригатрона и меньшие времена запаздывания срабатывания. В работе [12, с. 6-9] обнаружен эффект снижения напряжения пробоя газового промежутка при увеличении энергии поджигающего импульса при неуправляемом синхронном поджиге этого промежутка. Этот эффект связан с резким изменением напряженности электрического поля за счет изменения радиуса потенциального электрода в момент образования поджигающего разряда [11, с. 47-49], а увеличение мощности поджигающего разряда создает высокие напряженности электрического поля с более высокими энергиями, распространяющиеся на более длинные расстояния, например, как в грозовом разряде [13, с. 9-15].

Таким образом, основной механизм развития разряда в тригатроне связан с резким увеличением напряженности в основном промежутке за счет быстрого уменьшения радиуса электрода в момент прихода на управляемый электрод поджигающего импульса и началу ионизационных процессов в поджигающем промежутке. За счет образовавшейся высокой напряженности в основном промежутке происходит образование будущих каналов проводимости между основными электродами, как это было зафиксировано в работе [9, с. 204] и аналогично образованию канала «темной молнии» [11, с. 47-49], а затем по этим каналам (каналу) происходит формирование каналов (канала) проводимости.

.png&w=384&q=75)

.png&w=640&q=75)