Флебология в последние годы активно развивается благодаря внедрению малоинвазивных методов лечения, которые вытесняют традиционные хирургические вмешательства. Среди них особое место занимают эндовенозная лазерная абляция и радиочастотная абляция, зарекомендовавшие себя как эффективные и безопасные способы устранения венозной недостаточности. Однако при повторных вмешательствах сохраняются специфические клинические вызовы, связанные с изменением анатомии венозного русла, формированием рубцовых тканей и необходимостью выбора оптимальной тактики лечения. В этих условиях изучение роли лазерной и радиочастотной абляции приобретает особую значимость, позволяя уточнить показания, минимизировать риски и повысить долгосрочные результаты терапии [1, с. 3432].

Основная часть

В современной флебологии минимально инвазивные методы лечения венозной недостаточности рассматриваются как «золотой стандарт» терапии, особенно в случаях, когда пациенту требуется быстрое восстановление и минимальные косметические последствия [2, с. 170-178]. Лазерная и радиочастотная абляция обеспечивают коагуляцию венозной стенки изнутри, что приводит к закрытию поражённого сосуда и устранению патологического кровотока. Их применение позволяет значительно снизить частоту осложнений и ускорить реабилитацию по сравнению с традиционными операциями.

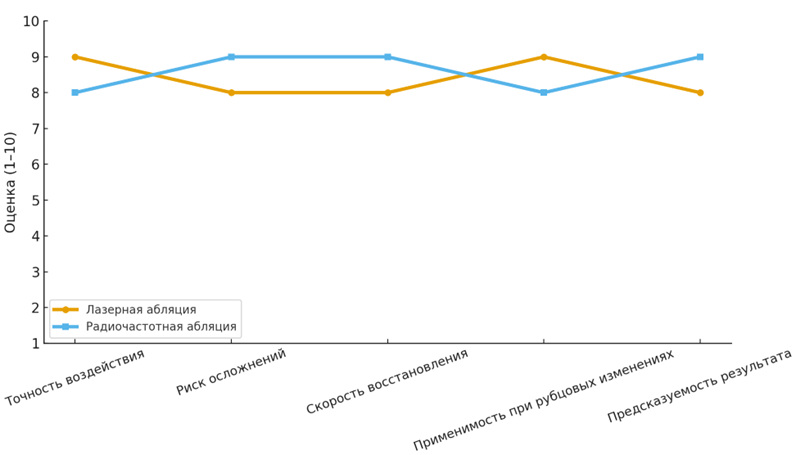

При повторных вмешательствах ключевым фактором становится адаптация методики к изменённым анатомическим условиям. Лазерная абляция отличается высокой точностью воздействия за счёт возможности выбора длины волны и контроля глубины коагуляции, что особенно важно при наличии рубцовых изменений [3, с. 56646]. Радиочастотная абляция, в свою очередь, демонстрирует стабильные результаты благодаря равномерному распределению теплового воздействия, снижая риск перфорации сосуда и обеспечивая более предсказуемый исход лечения.

Важным преимуществом обоих методов остаётся их высокая воспроизводимость и возможность использования под местной анестезией. Это делает лазерную и радиочастотную абляцию оптимальными вариантами даже при повторных процедурах, где требуется точная и щадящая коррекция венозного кровотока (рис. 1).

Рис. 1. Сравнительная эффективность лазерной и радиочастотной абляции при повторных вмешательствах в флебологии

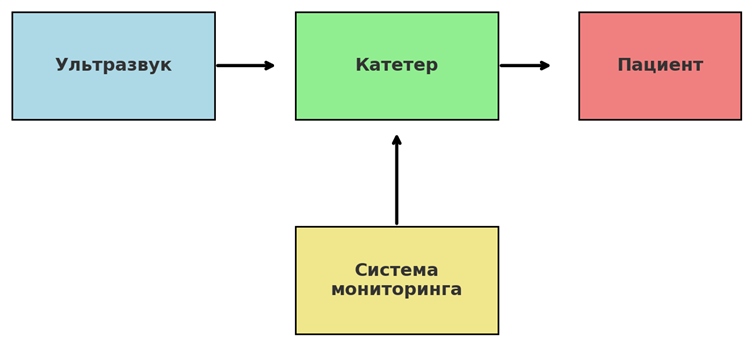

При повторных вмешательствах в флебологии важным фактором является не только выбор метода абляции, но и контроль качества выполняемой процедуры. Современные протоколы включают обязательное использование ультразвуковой навигации, позволяющей точно позиционировать катетер и контролировать процесс коагуляции венозной стенки [4, с. 225-231]. Это снижает вероятность неполного закрытия сосуда и минимизирует риск повреждения соседних структур [5, с. 1902].

Дополнительным направлением развития является интеграция цифровых технологий мониторинга. Использование специализированных программных комплексов позволяет фиксировать параметры воздействия в режиме реального времени и формировать электронные отчёты, что повышает прозрачность процедуры и облегчает последующее наблюдение за пациентом [6, с. 111290].

В результате создаётся возможность более индивидуализированного подхода к терапии, где лазерная или радиочастотная абляция подбирается с учётом анатомических и клинических особенностей, а контроль качества становится неотъемлемым элементом лечебного процесса (рис. 2).

Рис. 2. Роль ультразвуковой навигации и цифрового мониторинга в повышении эффективности повторных вмешательств

Графическая схема демонстрирует взаимодействие ключевых элементов процедуры: ультразвуковая навигация обеспечивает точное позиционирование катетера, система мониторинга фиксирует параметры воздействия, а результатом становится повышение безопасности и эффективности лечения пациента.

Заключение

Минимально инвазивные технологии, такие как лазерная и радиочастотная абляция, занимают ведущую позицию в современной флебологии и сохраняют свою эффективность даже при повторных вмешательствах. Их применение позволяет учитывать изменённые анатомические условия, снижать риск осложнений и обеспечивать предсказуемый результат лечения. Интеграция ультразвуковой навигации и цифрового мониторинга усиливает контроль качества процедур и способствует индивидуализации терапевтического подхода. В перспективе данные методы будут играть ключевую роль в формировании стандартов лечения хронической венозной недостаточности, обеспечивая сочетание безопасности, высокой клинической результативности и минимальной травматичности.

.png&w=384&q=75)

.png&w=640&q=75)