1.1. Утверждение аксиомы об отсутствии чудес

Первая попытка логического обоснования законов мироздания была сделана через законы философии. Как известно, Энгельсом были сформулированы «три закона диалектики», которые были получены им путём интерпретации диалектики Гегеля и философских работ Маркса и Энгельса:

- Закон единства и борьбы противоположностей («Движение и развитие в природе, обществе и мышлении обусловлено раздвоением единого на взаимопроникающие противоположности и разрешением возникающих противоречий между ними через борьбу» [1]).

- Закон перехода количественных изменений в качественные («Развитие осуществляется путём накопления количественных изменений в предмете, что неизбежно приводит к нарушению его меры (стабильного состояния) и скачкообразному превращению в качественно новый предмет» [1]).

- Закон отрицание отрицания («Развитие идёт через постоянное отрицание противоположностей друг с другом, их взаимопревращение, вследствие чего в поступательном движении происходит возврат назад, в новом повторяются черты старого» [1]).

Считается, что основным из них является закон единства и борьбы противоположностей. В отношении последнего закона можно также сказать, что преемственность развития осуществляется таким образом, что после второго последовательного отрицания старого новым, новое включает в себя старое в снятом, преобразованном на другой основе виде.

Однако эти три закона философии назвать законами нельзя, так как они не имеют под собой никакой математической и логической основы по взаимодействию, и это, скорее всего утверждения, которые можно было назвать постулатами, если бы дальше из них можно было бы установить некую логику математических преобразований и взаимодействий, что соответствует законам физики. Именно по этой причине философия не получила дальнейшего продолжения как наука, из которой следовали бы другие науки как физика, математика, биология, химия.

Действительно, какой практический смысл может нести фраза о законе единства и борьбы противоположностей, если не дано определение самой необходимости наличия противоположностей, и что они должны представлять по отношению друг к другу. Кроме того, на чём основывается их единство и борьба, тоже не имеет логического и математического обоснования. Второй закон перехода количественных изменений в качественные также является утверждением, так как нет обоснования перехода скачком количественных изменений в новое качество, ‒ по математике количественные изменения вообще могут расти до бесконечности с отсутствием изменения в законе, например, закон у=kx. То есть нет указания при каком количестве должны произойти качественные изменения и с чем это связано. Третий закон отрицание отрицания также лишён каких бы то ни было обоснований. Он как бы отражает результат определенного цикла процесса развития и его направленность. Процесс развития движения носит поступательно-повторяемый характер. Поступательность и повторяемость придают цикличности спиралевидную форму.

Отрицание отрицания означает, что переход из одного качественного состояния в другое произошел после преодоления «старого» качества и вторичного принятия в новом виде того, что было накоплено на предшествующей ступени.

Опишем пример действия закона отрицание отрицания из математики, приводимый Энгельсом: возьмём положительное число a, подвергнем его отрицанию и получим –a (как бы, минус a). Если же мы подвергнем отрицанию это отрицание, помножив –a на –a, то получим +a² (a в квадрате), то есть первоначальную положительную величину, но на более высокой ступени [2]. Понятно, что данный пример из математики является явной подгонкой под результат, так как в первом случае отрицание было связано с присвоением атрибута минуса (-1) без изменения первоначальной величины, а во втором случае атрибут был –a, то есть с изменением величины, из-за чего получилась величина +а2. Собственно такое формирование взаимодействия приводило бы к росту величины объекта до бесконечности. Иными словами, мы имеем произвол в выборе величины и знака отрицания, что также не имеет обоснования.

Далее, опираясь на диалектический и исторический материализм Маркса и Энгельса, В. И. Ленин как бы развил философское учение, сформулировав в работе «Материализм и эмпириокритицизм» понятие материи: «Материя есть философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них». Однако, как выразить понятие материи через известные физические законы? Физика обязана конкретно представлять любой физический объект при взаимодействии через конкретные математические формулы с количественными соотношениями, что и представляется через законы физики. В результате такого размытого определения как «материя» в физике учёными было введено понятие и тёмной материи (энергии).

Исходя из сказанного, следует вывод, что, чтобы философия (дословно «любомудрие; любовь к мудрости») действительно стала особой формой познания мира, вырабатывающей систему знаний о наиболее общих характеристиках, предельно-обобщающих понятиях и о фундаментальных принципах реальности (бытия) и познания, бытия человека, об отношении человека и мира, нужно ей дать такой первоначальный постулат (аксиому), из которого следовали бы на основе логики и математики все законы физики, а также наличие живых существ. И это, собственно, определит её смысл как науки, подтверждённой практикой.

Начнем с системы обоснования основного краеугольного «камня» предлагаемой теории, в основании которой лежит аксиома об отсутствии чудес.

Почему используется термин «аксиома» (ассоциируемой с аксиомой из геометрии), а не какой-нибудь термин в виде постулата? Наш ответ: слишком много ошибок в теории физики возникало именно при опоре на недоказуемый постулат (такими постулатами по современным представлениям являются и законы физики), который иной раз противоречил другому постулату. Так, в физике сейчас введено очень много постулатов в виде телепортации, вакуумов, барионных зарядов, ядерных сил, тёмной энергии и т. д., которые и привели к тупику в развитии. В ходе дальнейшего рассуждения будет показано, что основополагающей надо признать именно аксиому из-за пространственно-временных преобразований, хотя различий в этих понятиях нет (если не учитывать сами истоки образования аксиомы из геометрии).

Вначале сделаем отступление, обобщив кратко опыт, сделанный до нас всем человечеством. Религиозные догмы мы отвергаем в самом начале – они изначально опираются не на доказательства, а на утверждения «авторитетов» глубокой древности. Более того, в науке создана своя религия на основе чудес, например, виртуальных частиц, возникающих из нуля и исчезающих в нуле. При наличии чудес нет необходимости ни в количестве, ни в закономерностях, так как они могут быть любые по воле Создателя, да и сам Создатель также может быть любой. Научные теории всегда опираются на утверждения, доказательство которых следует из очевидно наблюдаемого факта (например, через две точки на плоскости можно провести только одну прямую) или из утверждения, которое следует из логики и наблюдается на практике (например, постулат А. Эйнштейна о постоянстве скорости света в подвижной и неподвижной системе). Однако, как показывает та же практика, все утверждения, даже следующие из опыта, имеют свою относительность и границы применимости. Например, из геометрии Эвклида следует, что параллельные прямые не пересекаются и это соответствует физике с малыми скоростями, т. е. больше подходит статике. Но при больших скоростях в динамике верна геометрия Лобачевского, где уже не выполняется постулат Эвклида о параллельных прямых. Соответственно первая геометрия (Эвклида) представляет собой незамкнутую систему координат, поэтому плоскость параллельных прямых можно мысленно протянуть хоть до бесконечности, но в динамике верны преобразования Лоренца, и здесь получается замкнутая система координат за счет движения. С чем это связано, мы объясним несколько позже, а сейчас уместно задать вопрос: «А существует ли такое логическое утверждение, которое было бы незыблемым вне зависимости от каких-либо изменений и на котором можно было бы построить логику образования всего?». Скептик скажет: «Конечно, нет, все течет и все изменяется». Однако я вынужден буду огорчить такого скептика и сказать: «Да, есть такое утверждение! И это аксиома об отсутствии чудес!».

Теперь разъясню, почему автор так считает. Для этого надо вникнуть в само понятие проявления чуда и в чем оно выражается. Первая ассоциация у всех людей от проявления чуда связано с тем, что из ничего (ноль) возникло что-то или, наоборот, что-то исчезает ни во что. Так, например, волшебники из сказок могли создавать из ничего замки, драгоценности и также их уничтожить без следа. С точки зрения физики это означает отсутствие закономерностей и причинно-следственных связей, да и количественная оценка может быть любой и здесь 2+2 может быть любым значением, так как есть чудо исчезновения и появления. Но как показывает практика, какие бы изменения не происходили в нашем мироздании, единственное, что происходило – это замена одной закономерности на другую (качественное изменение), при сохранении количественных соотношений, и здесь чудес, связанных с исчезновением или возникновением из ничего, не наблюдается. Как будет показано в дальнейшем такое изменение возможно представить лишь только с наличием иного представления через противоположность с изменением закономерности при сохранении количественного значения. Действительно, что на самом деле означает понятие чуда, связанное с возникновением чего-то из ничего, – это вечный двигатель получения энергии, ибо получаемое что-то из ничего обладает энергией, что проявляется в виде силы. А иначе, как можно зафиксировать существование этого что-то, если оно никак не проявляет себя через силовое воздействие, связанное с ее энергией (количественная величина)? Да, никак! Вторая ассоциация, связанная с чудом, – это полная независимость. Если мы обладаем чудесными свойствами, то мы будем вечно молодыми, т. е. «по щучьему велению, по моему хотению» можем изменить буквально все. На нас ничто не может действовать, если мы все чудесным образом можем изменить, и нет возможности по противодействию. Кроме этого, становится возможным мгновенный перенос как в пространстве (телепортация), так и во времени (машина времени). Нет буквально никаких закономерностей. Иными словами, чудо равносильно утверждению наличия необходимости сингулярности (разрыва, скачка) без объяснения причин возникновения. Поэтому, если утвердить в науке чудеса (что, кстати, имеет место сейчас, например, через телепортацию), то поиски причин сингулярности не имеют смысла. Еще раз отметим, что чудо не имеет никакой связи с энергией как количественной характеристикой чего-то, иначе, зачем энергия, если все возможно, т. е. любой скачок, вплоть до образования Вселенной из ничего! Именно отсюда и возникает третья ассоциация, связанная с отсутствием затрат и силового воздействия.

Таким образом, понятие чуда аналогично понятию вечного двигателя, полной независимости, и вообще, это понятие отрицает возможность каких-либо закономерностей в мире, так как любые закономерности связаны с изменениями, а если становится возможным остановить эти изменения посредством чудес, например, быть вечно молодым, то, как эта закономерность старения может проявиться? Иными словами, закономерности, обязательно связанные с законом сохранения энергии, и чудеса – это противоположности, и одно отрицает другое.

Тогда возникает вопрос: «Если это противоположности, то, может быть, в каких-то рамках чудо возможно?». Ответ прост: «Нет, иначе это означает, что силе не нужна энергия, с которой связаны затраты на проявление работы этой силы, т. е. не соблюдается закон сохранения энергии». Собственно увеличение ядерных сил при уменьшении массы (энергии) утвердили сейчас в физике. Однако есть то, что заменяет понятие чуда, как противоположности, выполняющей изменения в мире, ведь когда мы говорили о чуде, мы рисовали себе некую закономерность, которая должна была получиться. Именно изменения ассоциируются у нас с понятием создания чего-то, но уже не из ничего, а из других реальных закономерностей. Поэтому в нашем понимании отрицанием какой-либо одной закономерности является проявление другой закономерности, которая имеет и реальные энергетические характеристики с сохранением количества и не возникает из ничего (как будет показано в дальнейшем это связано с переходом в противоположность с иным представлением взаимосвязей через замену сложения на вычитание, и наоборот). Понятно, что различие закономерностей всегда связано с дискретизацией (иное означает однородность) и при этом есть разрывы (сингулярности), и это было бы аналогично чуду, если бы не существовало противоположностей, где статика (разрыв) в одной противоположности означает динамику (непрерывность за счёт движения) в другой противоположности. Но это мы покажем несколько ниже.

Многие скажут: «Подумаешь, невидаль, «Америку открыли», и так общеизвестно, что чудес не бывает!». Но знать и понимать, а тем более делать правильные выводы из этого может далеко не каждый, даже ученый человек.

Почему у меня возникла такая убежденность? А связана она с тем, что физика явлений в квантовой механике упорно подменяется моделями возникновения чего-то из ничего. Мистика у ученых возникла из-за того, что вероятностную модель, при которой неизвестны начальные причины явления, они перенесли на физические процессы в квантовой механике и уже полностью абстрагировались от причинно-следственных связей, которые ранее существовали при описании всех физических процессов. Так, волновой характер вероятностной функции местопребывания частицы (функция Луи де Бройля [3, с. 216-291]) рассматривается отдельно от сил, образующих этот волновой характер. Далее больше – не сумев описать причину обратно пропорциональной связи между энергией и временем, в соответствии с равенством их произведения постоянной Планка, они ввели это, как соотношение неопределенностей [4, с. 69], полностью исключив хоть какое-то объяснение необходимости связи между энергией и временем. Получается, что соотношение неопределенностей Гейзенберга имеет свое название именно потому, что нет определенной связи между энергией и временем в рамках постоянной Планка. Но, если нет определенной связи, значит, нет закономерности. Спрашивается: «Откуда тогда вообще берётся закономерность в виде произведения, равного постоянной Планка? И почему тогда несвязанные между собой величины дают связь, – каким образом это может быть?». Видимо, только через чудеса! Вообще, закономерности могут наблюдаться только в случае закона сохранения энергии при взаимных преобразованиях. Приписав волновым вероятностным функциям понятия энергии и импульса (как того требует уравнение волны), они обнаружили, что эти вероятностные функции могут существовать в соответствии с принятыми значениями энергии и импульса за пределами стены потенциального барьера (туннельный эффект с проникновением через потенциальный барьер). Этот выбор они также сделали и относительно частицы: если раньше (возле потенциального барьера) уровень вероятности нахождения частицы должен был равняться нулю, то теперь он должен был быть максимален, и вероятностная функция затухания в конце стены потенциального барьера не должна равняться нулю. А так как вероятностные волновые функции обозначали лишь вероятность произвольного появления частицы в том или ином месте математически (а не физически), то, не зная причину силовой интерпретации вероятностной функции прохождения через потенциальный барьер, они ввели телепортацию частицы через этот потенциальный барьер. При этом они никак не могли учесть динамику всех процессов.

Действительно, частица по всем канонам классики не может преодолеть энергию потенциального барьера, ведь под вероятностной функцией понимается только вероятность местопребывания частицы без какой-либо силовой интерпретации, соответствующей закону физике, поэтому и остается только одно – телепортация. Но если закон сохранения энергии в самом начале не соблюдается в микромире, то откуда возьмется причина соблюдения закона сохранение энергии в макромире? Это противоречит методу индукции. Здесь явное нарушение причинно-следственных связей, а значит, и постоянства скорости света по СТО Эйнштейна, ибо в этом случае должно быть мгновенное перемещение частицы. Известно, даже если предположить, что частица движется не мгновенно, а со скоростью света, то тогда масса такой частицы должна бы достичь бесконечной величины. А это фантастика! Но как мы уже отмечали, чудеса уже были введены в физику через соотношение неопределенностей Гейзенберга, по которому получается, что появление такой большой энергии возможно в очень малом промежутке времени. И если за этот малый промежуток времени эта энергия появится и исчезнет, то тогда, якобы, никаких нарушений по классической физике нет. Но парадокс здесь в том, что при этом физики понимали, что эта исчезнувшая энергия должна была бы оставить после себя воздействие силы, а вот её без энергии не бывает! В этом случае автоматически следует и неравенство энергий между возникновением и исчезновением. Кроме того, возникновение энергии даже за короткое время должно сопровождаться по формуле Е=М×с2 соответствующим появлением массы, дающим пространственно-временное искривление, а это искривление тогда должно возникнуть из ничего, что соответствует чудесам. Ну, а после введения понятия чудесного исчезновения частицы в одном месте и возникновения ее в другом месте, да еще при массе покоя, уже не было проблем с введением виртуальных фотонов (для описания кулоновского взаимодействия) и виртуальных пи-мезонов (пионов) или кварков (для описания ядерного взаимодействия), ибо по сути – это одинаковые подходы.

Все возникающие с этими явлениями парадоксы мы рассмотрим ниже, а сейчас отметим всю важность выбора первоначального утверждения построения теории, так как только лишь опора на практический подход может привести к неправильным логическим выводам. Вот поэтому и потребовалось фундаментальное описание выбора основной аксиомы нашей теории.

Нельзя сказать, что парадоксы квантовой механики не были известны физикам. Например, А. Эйнштейн был открытым противником вероятностного подхода в квантовой механике и последние тридцать лет посвятил созданию теории единого поля. Но ему это не удалось, скорее всего от того, что он относился к законам физики как к постулатам без вывода их из элементарной логики, и его неудачные попытки были восприняты как доказательство правильности вероятностного подхода в квантовой механике. Но уход от научного аксиоматичного подхода явно негативно сказался на развитии физики, и это привело к целому ряду парадоксов в описании многих явлений. Отсюда и возникла необходимость создания данной теории, которая могла бы решить накопившиеся парадоксы в физике поля и взаимодействия элементарных частиц.

1.2. Закономерности и их свойства

1.2.1. Вывод основополагающих правил мироздания из аксиомы об отсутствии чудес

Основной аксиомой, на которую опирается представленная теория мироздания, является аксиома отсутствия чудес. Ибо наличие чудес предполагает отсутствие каких-либо закономерностей, которые мы наблюдаем в реальной жизни, и в этом случае нет причинно-следственных связей, всё может возникать без каких-либо причин, поэтому определить и количество не представляется возможным, так как оно может быть любое. Сам подсчёт возможен только в случае отсутствия чудес. Чудо означает возникновение чего-то из ничего и нарушает закон сохранения энергии. В этом случае обнаружить какую-либо закономерность невозможно, ведь источником формирования любой закономерности является повторяемость энергетических количественных соотношений при преобразованиях. А если бы было возможно появление энергии из ничего, то повторяемость не наблюдалась бы. Учитывая, что закономерности все же присутствуют реально, и мы их наблюдаем, то наличие чудес одновременно с закономерностями означает парадокс, и здесь одно исключает другое.

Таким образом, наше мироздание может состоять и включать в себя только закономерности и количественную характеристику в виде энергии. Иное означает отрицание нашего существования и существование волшебства. Поэтому более основополагающей аксиомы придумать невозможно. Собственно А. Эйнштейн не понял этого и поэтому выдвинул два постулата в СТО и ОТО, помимо постулатов законов физики, что и не позволило ему создать теорию единого поля.

1.2.1.1. Определение закономерности и обоснование ее свойств

Всякое событие, происходящее в мироздании, каким-то образом выражается, и отсюда следует вопрос: «Что такое закономерность и как она проявляется?». При этом определение закономерности, выраженное через количественное действие, должно реально наблюдаться и иметь однозначное логическое решение с любой позиции. Учитывая, что пока у нас нет ничего, кроме аксиомы об отсутствии чудес, мы не можем опираться на общепринятые определения закономерности (объекта). Из философии мы знаем, например, определение объекта (лат. objectum «предмет») – как философской категории, обозначающей вещь, явление или процесс, на которую направлена предметно-практическая, управляющая и познавательная деятельность субъекта (наблюдателя); при этом в качестве объекта может выступать и сам субъект. Субъектом может быть личность, социальная группа или всё общество. Понятие объекта (obiectum) использует Фома Аквинский для обозначения того, на что направлено желание, стремление или воля. Ясно, что из таких определений выявить логику мироздания невозможно. Поэтому дадим закономерности очень простое определение – под закономерностью (объектом) следует понимать нечто частное, выделяющееся из общего. В данном случае закономерность и объект – это одно и то же, так как имеют признаки, выделяющие их из общего. Но в дальнейшем (ввиду учета всего характера взаимодействия закономерностей) этим двум понятиям будет придаваться несколько отличный смысл, исходя из корпускулярно-волнового дуализма (двойственности). В этом случае мы не имеем привязок ни к пространству, ни к времени. Логика описания закономерности в виде такого простого подхода видится и доказывается очень просто, от противного. Предположим, что закономерность не выделяется никак из общего, а это означает полную однородность. Но, если нет отличительных признаков и все однородно, тогда и говорить не о чем, нет признака сравнения. Из понятия существования в мироздании закономерностей (объектов) следует и наличие количественной характеристики (как минимум два объекта), и требование обязательного наличия в мироздании противоположностей – сравнивать что-то с чем-то можно, если есть противоположность (различие по принципу «есть» или «нет»). Повторим, что меньше двух противоположностей нельзя, так как будет однородность. Понятно, что чудо исключает и наличие противоположностей, так как возможно получить из нуля всё. Здесь невозможно определить ни закономерность, ни количество, так как то и другое может быть любое! Таким образом, противоположностью к чуду выступают законы физики, то есть закономерности (объекты). Но, закономерность подразумевает воздействие на что-то, иначе воздействие на ноль никак не определить и само воздействие никак не выражается. И вот тут следующий логический вывод, что должны существовать некие объекты (количество), на которые оказывалось бы это воздействие и преобразование. Соответственно воздействие закономерности должно давать изменения по количеству за счёт преобразования, а иначе определить это воздействие не представляется возможным. Но если количество однородно и есть только одна противоположность, то изменений в ней также никак не определить (переставляя одинаковые объекты внутри противоположности невозможно выявить разницу, да и их самих без противоположности выделить нельзя (нет сравнения), а сама перестановка фиксируется только при наличии иной среды или объекта, с отсутствием однородности). Отсюда требуется иметь другую противоположность со своим количеством объектов. Соответственно, сложение (объединение) количества объектов в одной противоположности должно выглядеть вычитанием (разъединением) в другой противоположности, а иначе отличий между противоположностями нет. Нельзя понять, что такое сложение, если не будет обратной операции вычитания и т. п.

И такая зависимость от системы наблюдения от противоположности определяется тем, что уйти на сторону из замкнутой системы двух глобальных противоположностей ни один объект не может, так как это означало бы чудо с исчезновением одной из противоположностей! Понятно, что, так как, у нас две глобальные противоположности, и каждая из них воздействует на другую по замкнутому циклу, то закономерности одной выступают в виде количества объектов для другой, и наоборот. Другого способа определить изменения по воздействию закономерности, не прибегая к количеству, нет. Это, собственно, и говорит о том, что количество и закономерности – это противоположности, так как изменение количества в одной из них приводит к тому, что в ней меняется и закономерность, соответствующая данному количеству, дающая изменение, чтобы не нарушилось равенство между противоположностями по количеству!

Далее, исходя из определения, что объект мироздания есть нечто частное (выделяющееся из общего, а иначе и говорить было бы не о чем), следует сделать вывод: объект также имеет величину (закономерность), которая характеризует его отличительные особенности от общего. Иначе бы объект не принадлежал нашему мирозданию, и его обнаружить было бы невозможно. Но в чем выражаются эти отличительные признаки и их величина и как можно их обнаружить? Метод обнаружения в природе только один – это изменения по количеству, т. е. это результат воздействия закономерностей. Другого метода придумать невозможно (по крайней мере, еще никем не предложено).

Причем, если эти изменения для всего окружающего одинаковы, то обнаружить их невозможно. Естественно, что закономерность (для того, чтобы выделяться из общего) должна действовать для своего обнаружения не по общим явлениям, а производить какие-то свои изменения в мироздании помимо общих, и тем самым характеризовать как бы свою независимость от общего.

Таким образом, установлено, что изменения в мироздании через закономерность вносятся обязательно, а иначе и говорить не о чем. Но оказывается ли на нее при этом влияние? Если не оказывается, то тогда (в принципе) это означает чудо, и мы имеем дело с парадоксом. В этом случае получается, что полностью независимый (чудотворный) объект-закономерность не может ни с чем взаимодействовать, т. е. действовать на любой другой объект в силу того, что тогда можно было бы выявить закономерность действия по противодействию. Представим, что независимый объект изменяет другие объекты, но так как противодействия нет, то все, чтобы ни «захотел» этот объект, будет выполнено без всяких усилий и затрат, то есть опять приходим к Создателю. Фактически это означает появление чего-то из ничего, а это парадокс с исключением законов физики! Как уже было указано, это равносильно понятию сингулярности (разрыва, «скачка») любой величины. Для полностью независимого объекта нет зависимости ни от какого другого объекта. Для него не существует противодействия, которое, в конечном счете, и определяет закономерность, он должен проходить через все, не встречая преград, а значит, не может сам оказать какого-либо действия и реализоваться в виде закономерности. Иными словами, если объекты не противодействуют действию независимого объекта, то влияние такого независимого объекта невозможно обнаружить, так как по его воздействию на разные объекты можно вывести определенную зависимость степени его влияния и реакции, а это говорит об определенной зависимости. Представим себе, что у нас ни в чем нет преград, и сопротивления – тогда у нас вообще не будет ощущения нашего существования. С другой стороны, полная схожесть с общими явлениями (полная зависимость) тоже не позволяет говорить о наличии объекта из-за невозможности выделить этот объект (однородность). Из сказанного следует, что само понятие объекта возникает только при наличии в нем взаимодействующих противоположностей (зависимости – количественной характеристики, на которую осуществляется внешнее воздействие, и независимости – закономерность воздействия самого объекта на другие объекты).

Отсюда вывод. Взаимоисключение противоположностей выражается в том, что для проявления независимости, объект должен обладать отличительной от других объектов закономерностью, воздействующей на внешние объекты. С другой стороны, чтобы проявилась эта независимая закономерность (представляется через изменение количества во внешних объектах), необходимо, чтобы объект имел еще и другую (общую с другими объектами) зависимую закономерность (выражает изменение количество самого объекта), по которой на этот объект можно было бы воздействовать. Один единый объект характеризуется двумя разными закономерностями, действия его самого и действия на него, т. е. закономерности действия и закономерности противодействия.

Исходя из этого, можно было бы дать понятию объекта более высокий статус как величины, состоящей из двух противоположностей, но это мы сделаем только вначале, а далее, по мере определения новых свойств и, исходя из рассмотрения практических физических примеров, будет удобно использовать понятие закономерности и объекта как противоположностей (в соответствии с корпускулярно-волновым дуализмом).

Приведенная логика проста и является искомым доказательством наличия противоположностей в объекте и требует существования в одном и том же объекте двух взаимоисключающих закономерностей: независимости и зависимости, или действия и противодействия. Реальное отражение этого принципа проявляется в нас самих. Мы можем воздействовать и получать воздействие как объекты мироздания.

Эти обе закономерности не могут быть идентичными по отношению к другим объектам, потому что при идентичных законах действия и противодействия сумма равняется нулю и объект также нельзя выделить (как будет показано в дальнейшем, такой объект полностью замкнут, и будет представлять все Мироздание в виде константы). Отсюда практически следует вывод, что любой объект внутри мироздания подвержен изменению, что, кстати, и означает не идентичность закона действия и противодействия. Это выражается либо через рост (синтез) или распад (исчезновение).

Наличие двух разных закономерностей в одном объекте означает парадокс, если воспринимать объект как единую и неделимую закономерность. Действительно, если объект неделим, то он может иметь только одно обозначение, и, собственно, отсюда бы следовал парадокс однородности из-за суммирования одинаковых закономерностей с исключением понятия количества, а приведенная выше логика требует наличия двух обозначений. Следовательно, разрешение парадокса опирается на необходимость деления объекта на не менее чем две составные части, взаимодействие которых должно приводить к формированию единого объекта.

Разделив объект на две части, мы не разрешили парадокс в силу того, что не знаем объединяющий механизм взаимодействия этих двух новых частей. Иными словами, мы не знаем, что выступает в качестве знака объединения частей.

Чтобы понять, как можно объединить закономерности, необходимо определить понятие закономерности не как частного, отдельного от общего, а более глубоко, исходя из общего процесса, происходящего в мироздании.

Закономерность может быть обнаружена только через ее воздействие на другие объекты, которые для данной закономерности выступают некими единицами воздействия, т. е. количественным параметром. Это подразумевает наличие процесса изменения этих иных единиц-объектов под воздействием данной закономерности, так как в противном случае наличие воздействующей закономерности нельзя определить, если не происходит никаких изменений. Значит, основной процесс, происходящий в мироздании, – это процесс изменений.

Понятие процесса изменений неразрывно связано с исчезновением какого-либо объекта-закономерности в результате возникновения нового объекта-закономерности. В жизни мы постоянно сталкиваемся с тем, что одни объекты-закономерности рождаются (возникают), а другие умирают (исчезают). Если бы этого не было, то невозможно было бы никакое движение.

Получаем следующий вывод: понятие мироздания разбивается на две противоположности – бытие одних объектов-закономерностей и небытие других. Это означает, что статика состояния (по сути, дискретность) любого объекта определяется непрерывными изменениями при замкнутом обмене объектами между противоположностями, так как иначе статику константы и изменения не объединить в одном объекте.

Отметим, что понятия бытия и небытия, как противоположностей, введено еще до нас в классической философии, мы лишь используем эти определения с учетом характеристик состояния объектов, так как говорить о бытии и небытии можно только применительно к чему-то конкретному. Небытие всех объектов означало бы отрицание и нашего бытия, что абсурдно, и наоборот, бытие всех объектов означало бы отсутствие возможности воздействовать и изменить что-либо, а значит и отрицание таких бесспорных понятий, как рождение и смерть объектов, через которые только и может быть осуществлено взаимодействие между этими противоположностями. Понятие небытия как нуля также соответствует логике присутствия чудес, так как исчезновение объектов в ноль (и нас как объектов в том числе) означает возможное исчезновение всех объектов бытия. При этом возникновение новых закономерностей-объектов также бы происходило чудесным образом из ничего, что противоречит необходимости закономерностей как таковых с законом сохранения количества.

Отсюда следует очередной вывод: мироздание – это замкнутая система двух глобальных противоположностей: бытие одних объектов-закономерностей и небытие других, так как любой объект-закономерность можно причислить либо к одной, либо к другой противоположности, а обмен объектами-закономерностями между этими противоположностями решает проблему объединения бытия и небытия в единый объект мироздания.

Этот вывод связан с тем, что если предположить мироздание незамкнутой системой, то тогда следует предположить существование объекта в какой-то третьей системе помимо того, что он есть или его нет. Это означает нарушение логики, так как надо придумать состояние с возникновением из ничего и исчезновением в ноль, так как третья система должна чем-то проявляться через взаимодействие и отличаться по признаку, кроме того, что объект «есть» или его «нет».

Теперь несколько слов по поводу взаимосвязи двух глобальных противоположностей путем взаимного обмена объектами. Такая взаимосвязь может возникнуть только тогда, когда есть обмен. Это чисто логический вывод следует от противоположного – может ли один объект «узнать» о существовании другого объекта, если нет обмена? Конечно, нет – нет обмена, нет и взаимодействия. Предположить взаимодействие иначе, чем через изменение за счёт обмена, не представляется возможным, так как однородность даёт мгновенное воздействие и противодействие, и в этом случае не будет существовать ни один физический закон. Поэтому на практике (как будет показано в дальнейшем), только благодаря противоположностям, однородность исключается за счёт минимальной дискретной величины в виде постоянной Планка, как константы, представляющей объект, а величина скорости изменения, даёт представление об однородности объекта и исключает дискретность и характеризует непрерывность, и ограничена скоростью света! Выше мы писали, что любой объект (а бытие и небытие – это тоже объекты мироздания) должен выражаться через свое воздействие и воздействие на него самого. В чем может выражаться это воздействие? Только в изменении, которое означает, что некоторые ранее существовавшие закономерности в бытии должны перейти в небытие. Одновременно появление новых закономерностей в небытии означает, что и в небытии также произошли изменения и исчезли ранее существовавшие закономерности, а они могут уйти только в бытие. Иное бы означало нарушение закона сохранения энергии (количества объектов при обмене) с появлением однородности и наличием чудес (когда что-то может возникнуть из ничего, а также исчезнуть в никуда).

Выясним следующий вопрос: «А может ли в объектах, принадлежащих мирозданию, обмен осуществляться иначе, чем это осуществляется для глобальных противоположностей мироздания?». По определению объект мироздания должен принадлежать самому мирозданию. А иначе его необходимо было бы выделить в третий объект помимо бытия и небытия, и тогда он не может иметь ничего общего с нашим мирозданием и его невозможно обнаружить. Но что означает принадлежность нашему мирозданию? А это означает, что объект одной своей составляющей должен принадлежать бытию, а другой – небытию. Если предположить иное, например, обе его составляющие принадлежат или бытию или небытию, то объект не может быть подвержен изменению и будет замкнутым сам на себя, потому что всякое изменение означает исчезновение одного состояния и возникновение другого, а это возможно только через обмен бытия и небытия. И такой объект невозможно обнаружить, так как если нет обмена, нет и взаимодействия. Таким образом, любой объект мироздания должен осуществлять обмен также, как это осуществляется для глобальных противоположностей, и обязательно одна его составляющая должна принадлежать бытию, а другая небытию.

Известно, что для определения существования бытия объекта необходимы изменения, по которым фиксируется само существование этого объекта и которые могут осуществляться только с переходом чего-либо в небытие, и наоборот. Таким образом, путем рождения (объединения, соединения, сложения) и смерти (исчезновения, разъединения, вычитания) решается парадокс объединения двух разных закономерностей в единый и неделимый объект мироздания.

Сам способ обмена элементарными объектами давно прогнозируется физиками. Это и виртуальные фотоны для обмена между электроном и позитроном, и виртуальные пи-мезоны (а теперь кварки) для объяснения ядерных сил. Кроме того, для объединения пространственно-временного искривления с разрывами (сингулярности) нет иного пути, чем через обмен, и для этого придумали гравитоны, но физики не смогли понять логику необходимости этого обмена, отсюда чудодейственность подхода через виртуальность. Таким образом, разница теорий состоит лишь в понимании того, какими объектами осуществляется взаимосвязь, а не в самом способе взаимодействия. Иными словами, физики не смогли придумать иного способа силового взаимодействия между объектами, иначе, чем через обмен другими объектами, но, как всегда, эти решения были половинчатые, и это взаимодействие они приписали частицам, возникающим из ничего и туда же исчезающим. На самом деле взаимосвязь обеспечивается за счет обмена объектами через закономерности при переходе из волнового состояния в корпускулярное состояние, и наоборот, что и будет показано ниже вместе с парадоксами взаимодействия с помощью виртуальных частиц.

Отметим, что и понятие любого движения (даже с постоянной скоростью) неразрывно связано с понятием изменения состояния (хотя бы в силу того, что однородности из-за наличия противоположностей нет, и это влечёт изменения во взаимодействии с новыми объектами), что может быть выражено только через обмен объектами-закономерностями между бытием и небытием. Это подтверждается формулой Луи де Бройля, где любой объект помимо массы покоя (корпускулярных свойств) имеет и волновую функцию, выраженную через частоту. При этом изменения сопровождаются объединением каких-либо объектов-закономерностей в новый рожденный объект-закономерность и исчезновением более раннего объединения объекта-закономерности. В результате того, что новая закономерность отличается от предыдущей закономерности, она имеет совершенно иные количественные параметры объединения (дважды в одну реку зайти нельзя, любой объект всегда имеет либо распад, либо синтез). Примером, подтверждающим это утверждение, есть СТО Эйнштейна, по которому наличие движения сопровождается изменением массы объекта. Необходимо отметить, что относительность не действует в случае рассмотрения взаимодействия конкретных подвижных и неподвижных систем, ибо в этом случае относительные изменения дают конкретные результаты. Так, изменение времени по СТО и ОТО происходит на той системе, которая ускоряется, то есть в той системе, на которую оказывается воздействие. Если бы при движении не было бы изменений, то собственное время перемещённого и возвращённого в ту же точку объекта совпало бы, однако – это не так. То есть, относительности в чистом виде нет, так как обмен между объектами происходит всегда, и в противном случае объекты друг для друга не существуют, а обмен сопровождается силовым воздействием.

1.2.2. Иерархия мироздания и обратно пропорциональная связь противоположностей

Для определения следующего правила для мироздания еще раз отметим: здесь не случайно подчеркивается двоякий смысл рассматриваемых объектов-закономерностей, так как в самом начале мы доказывали необходимость двух противоположных составляющих у объектов, а именно, наличие у них зависимой и независимой частей. Рассматривая глобальные составляющие, мы только нашли способ взаимодействия между двумя противоположностями любого объекта-закономерности. Очевидно, что если это верно для глобального объекта-закономерности в виде Мироздания, то объединить иначе другие противоположные составляющие объектов-закономерностей из этого Мироздания не представляется возможным в силу того, что тогда их необходимо было бы выделить в третий независимый от бытия и небытия объект, но это невозможно, иначе этот объект нельзя обнаружить.

Из вышесказанного следует и то, что любой объект-закономерность Мироздания принадлежит одновременно одной своей составляющей – бытию, а другой составляющей – небытию, так как иного способа объединения противоположных составляющих любого объекта-закономерности Мироздания не может быть в соответствии с ранее приведенным доказательством.

Отсюда логический вывод: разница между Мирозданием и составляющими его объектами-закономерностями лишь в том, что составляющие Мироздание объекты-закономерности поочередно своими зависимыми и независимыми составляющими, (периодически) обязаны быть в бытии или небытии, поддерживая тем самым замкнутый характер обмена в Мироздании и само существование бытия и небытия.

Отсутствие чудес связано с исключением скачков перехода, что в принципе и означает замкнутость Мироздания, и связано с условием непрерывного изменения корпускулярных и волновых составляющих объектов. Физически непрерывность связано с движением, и разбиение на противоположности не позволяет характеризовать объект одинаково в двух противоположностях, и тогда скорость движения, дающая непрерывность в одной противоположности отражается дискретной величиной (объектом, константой) в другой противоположности, что связано с направленностью движения.

Соответственно есть вопрос: «Как такое взаимодействие связано с иерархией построения Мироздания?»

Доказательство иерархии заключается в том, что любой объект Мироздания необходимо разбить на две составляющие: зависимую и независимую части. Если рассматривать процессы изменений, происходящие в каждой части отдельно, то входящие объекты не могут иметь иного другого способа взаимодействия (иначе они выпадают из Мироздания). В этом случае их также необходимо разбить на зависимую и независимую составляющие, и так до бесконечности (до размеров постоянной Планка, которая характеризует минимальную неоднородность пространства и времени), связанной с замкнутостью. Как будет доказано в дальнейшем элементарные объекты размерами с постоянную Планка имеют разное представление в глобальных противоположностях и зависимость в одной противоположности означает независимость в другой противоположности. Иерархия также проявляется в том, что независимая составляющая небытия воздействует на зависимые составляющие бытия. В то же время, независимая составляющая небытия является зависимой составляющей для независимой составляющей бытия. Собственно, это связано с тем, что проявление закономерности (независимости) связано с изменением количества (зависимости). И поэтому независимая часть – закономерность бытия не может воздействовать на независимую часть – закономерность небытия. Нет способа управления закономерностью за счёт изменения количества. Получается иерархия построения зависимости и независимости, и управлять бытием можно только из небытия, и наоборот. При этом отсутствие иерархии с делением двух глобальных противоположных объектов на зависимые и независимые части означало бы, что путь действия и противодействия совпадает, и тогда невозможно никакое движение. И как потом будет видно, понятие иерархии имеет громадное значение для объяснения квантования (разделения) в Мироздании. Действительно, минимальное число объектов в Мироздании может быть не менее двух (это две глобальные противоположности). Причем каждый из этих объектов должен обладать зависимой и независимой частями в силу необходимости взаимодействия. При этом независимая составляющая первого объекта должна воздействовать на зависимую составляющую второго объекта и изменять ее, но в то же время должна происходить и обратная операция – независимая составляющая второго объекта должна воздействовать на зависимую составляющую первого объекта (возврат противодействия осуществляется по окружности). Но в силу того, что в объекте между его зависимыми и независимыми составляющими также существует взаимосвязь, зависимая и независимая составляющие этого объекта также взаимодействуют друг с другом как объекты. Соответственно это разделение (квантование) может осуществляться до бесконечности (в относительном смысле этого слова в силу того, что непрерывность в одной противоположности характеризует дискретность в другой противоположности, отсюда и ограничения в виде постоянной Планка и скорости света). Фактически иерархия определяет минимальное число частей (квантов), на которое может быть разделено мироздание. Отметим, что это интуитивно было введено в квантовой механике через постоянную тонкой структуры, что будет показано в дальнейшем. Учитывая, что минимальное число взаимодействующих объектов два, и каждый из них должен иметь свою часть в бытии и небытии (зависимая и независимая составляющие), то, исходя из необходимости взаимодействия каждой из этих частей, при котором каждая из них должна изменяться под воздействием другой и изменять сама, получается, что замкнутость, соответствующая мирозданию, может быть как минимум при четырех раздельных ортогональных частях. Собственно, мы имеем аналог пространства и времени, как это будет показано ниже. Эти части осуществляют изменения не по одному и тому же пути (для исключения компенсации), а ортогонально (по геометрии –перпендикулярно) друг другу. В противном случае исчезает одна из четырёх составляющих с последующим исчезновением и самой одной из противоположностей из-за отсутствия зависимости или независимости.

Отсюда следующий вывод: если пути противоположных изменений совпадают, то они компенсируют друг друга, а это означает, что изменения равны нулю. А если нет изменений, значит, – нет закономерностей, нет и мироздания. Иными словами, третий закон Ньютона, когда действие даёт моментальное противодействие при совпадении воздействий, не верен, и его выполнение связано с динамикой обмена по замкнутому циклу, что, собственно, и выражается в наличии инерции противодействия из-за скорости обмена равной скорости света.

Физическая суть необходимости замкнутого движения (изменения) по четырём ортогональным составляющим (объектам) заложена в принципе отсутствия исчезновения количества, выраженного через энергию (количественная характеристика при обмене). Если бы не было разбития двух глобальных противоположностей на четыре части с наличием зависимых и независимых составляющих, то мы бы неизменно приходили к чуду наличия единоличного управления аналогично Создателю на основе одной противоположности, и в этом случае законов физики в принципе бы не было. Учитывая необходимость взаимодействия всех этих четырёх частей, и то, что они не могут иметь иное представление, которое существует для глобальных противоположностей, мы должны представить их как некие объекты (иное представление невозможно выявить в мироздании). Действительно, объект для своего существования должен изменяться, то есть получать и отдавать энергию, иначе он замкнутая независимая константа, которую невозможно обнаружить из-за отсутствия взаимодействия. Тогда, если мы убрали энергию, связанную с количественной характеристикой, из одного объекта, то она не может исчезнуть, а значит, её надо приписать другому объекту, то есть должен быть переход энергии от одного объекта к другому. Однако второй объект также не может быть не подвержен изменениям, по той же причине, что и первый объект, отсюда должен быть переход энергии к следующему объекту. Но путь обратного перехода к первому объекту занят в силу того, что здесь уже однозначно определён объект воздействия и объект изменения, значит, есть третий объект, по отношению к которому объект изменения выступает как воздействующий, и в этом случае осуществляется переход энергии по второму независимому пути. Третий объект также подвержен изменениям, и соответственно его путь преобразования не может совпадать ни с первым, ни со вторым путём в силу того, что пути от первого ко второму объекту и от второго объекта к третьему ортогональны (независимы). Так что сразу иметь возврат энергии от третьего объекта к первому невозможно, в силу нарушения ортогональности, так как в этом случае третий путь может быть разбит на предыдущих два. Отсюда необходимость в четвёртом объекте, которому передаётся энергия. Соответственно, что энергия от четвёртого объекта по четвёртому ортогональному пути передаётся обратно первому объекту. Только таким образом можно решить парадокс существования объекта в виде неизменной величины и его взаимодействия. Следовательно, налицо четыре ортогональных составляющих (это условие наличия зависимых и независимых составляющих у каждого объекта для взаимодействия), имеющих объективное представление с условием соблюдения существования путём замкнутого изменения и условием сохранения количества (энергии). Иными словами, иерархия воздействия и определяет пространственно-временную ортогональность нашего мироздания. Именно то, что замкнутость возможна только при наличии 4-х ортогональных составляющих, а не 3-х составляющих, не учёл Г.Я. Перельман при доказательстве гипотезы Пуанкаре. Надо отметить, что наличие четырёх ортогональных составляющих даёт цикл Карно с преобразованием энергии между противоположностями и исключает существования вечного двигателя в одной из противоположностей.

Если учесть, что пути перехода также должны иметь реальное объектное воплощение (а мы уже отмечали, что непрерывность и дискретность меняются местами в зависимости от системы наблюдения – противоположности), то получим минимальную систему из восьми взаимодействующих объектов. Иными словами, мы имеем дело с существованием двух пространственно-временных систем, связанных через изменение (движение), что отражает наличие бытия и небытия. Действительно, сам процесс перехода связан со скоростью передачи, т. е. в этом состоянии энергия, как количество, не принадлежит объектам статики, а связана с динамикой движения, то есть имеет атрибут скорости, что и говорит о принадлежности к другой системе.

Процесс обмена значениями зависимой и независимой составляющих объекта-закономерности между бытием и небытием происходит все время, потому что действие объекта и противодействие ему осуществляется всегда в силу необходимости его существования. Поэтому мы постоянно ощущаем изменения, происходящие в нашем пространстве и времени. Отсутствие изменений означает наличие константы (всё Мироздание), а это и есть полная независимость и обнаружить ее невозможно, так как нет взаимодействия ни с чем.

Представление физиками массы покоя частицы в виде константы вне представления через пространство и время сыграло «злую шутку», ибо это привело к раздельному восприятию в объекте волновых и корпускулярных процессов без учета их взаимосвязи. А это способствовало появлению чудес в плане прогнозирования виртуальных частиц.

Обмен между глобальными противоположностями равноценен, так как смерть объекта-закономерности в бытии означает автоматическое его рождение в небытии. Это связано с тем, что корпускулярные и волновые свойства из бытия и небытия рассматриваются противоположно на основе противоположных операций сложения и вычитания с соблюдением закона сохранения количества. Поэтому исчезновение неких корпускулярных свойств в бытии означает их автоматическое появление в небытии, и наоборот, так как иных свойств (кроме как корпускулярно-волновых) не существует! Соответственно в небытии исчезнет ранее существовавшая закономерность и перейдет в бытие, так как за рамки мироздания из двух противоположностей ничто уйти не может. Поэтому никогда ни одна из противоположностей не может исчезнуть. Если все-таки гипотетически допустить неравноценный обмен между бытием и небытием, то это ведет к исчезновению одного из них (чего быть не может изначально), ибо это означает исчезновение противоположностей и мироздания, а значит и невозможность появления самого мироздания по выше рассмотренному рассуждению.

Очевидно, что вместе, бытие и небытие представляют собой замкнутую систему мироздания, а по отдельности, мысленно, – это разомкнутые системы в силу того, что мы наблюдаем процессы только из одной противоположности с однозначным определением и представлением каждого из объектов. Действительно, обращая внимание на наше бытие, выраженное в пространстве и времени, мы видим, что оно простирается до бесконечности, если исходить из статики, что соответствует разомкнутой системе без взаимодействия противоположностей. Иное бы означало отсутствие ортогональности, то есть независимости. Небытие также имеет бесконечные размеры (как и любая разомкнутая система). Но за счет изменений (а они имеют место всегда) происходит объединение этих пространственно-временных противоположностей бытия и небытия, то есть получается зависимость в динамике. В соответствии с этим возникает парадокс, связанный с иерархическим построением мироздания и представлением в одной системе наблюдения, заключающийся в том, что иерархия для высших объектов-закономерностей означает, что они не могут управляться стоящими ниже по иерархии объектами. Но система мироздания замкнута. Поэтому разрешение парадокса возможно только в случае, если объекты-закономерности, стоящие выше по иерархии в бытии, в небытии являются низшими по иерархии, и наоборот. Иначе парадокс неразрешим из-за одинакового представления минимальных объектов и равенства воздействий, при этом однородные минимальные объекты отрицают наличие и самих противоположностей. Кроме того, если вышестоящими объектами управление нижестоящих будет осуществляться по отдельности в бытии и небытии, то бытие и небытие должны быть замкнуты сами на себя, что противоречит их общей связи в мироздании, и это опять приводит к чуду Создателя из-за отсутствия обратного воздействия.

Это означает необходимость обратно пропорциональной связи бытия и небытия.

Собственно неизбежность обратно-пропорциональной связи между противоположностями практически следует и из наличия минимального шага квантования в виде постоянной Планка, что позволяет исключить «ультрафиолетовую катастрофу», которая ведёт к бесконечности энергии (количества). Действительно, представление объекта через минимальную дискретную величину, в одина-ковом виде и в обеих противоположностях, означало бы, что существуют объекты, не под-верженные изменению, так как меньше ничего быть не может, и это приводило бы к возмож-ности наличия объектов, полностью замкну-тых на себя с вечным существованием в одной из противоположностей. Однако на практике это не наблюдается, так как существует анни-гиляция минимальных объектов в виде элек-трона и позитрона. Единственное разрешение этого парадокса в том, что минимальная величина в одной противоположности является максимальной в другой противоположности! А это означает, что количественная оценка зависит от системы наблюдения. И это означает, что невозможность изменения в одной противоположности из-за неделимости минимальной величины компенсируется наличием максимума по количеству и количественных изменений в другой противоположности, то есть статика в одной противоположности определяется динамикой изменения в другой противоположности. Таким образом в мироздании нет объектов-закономерностей, которые были бы полностью неизменны или сами не могли влиять на другие объекты.

Именно связь зависимой и независимой частей объекта-закономерности, как множеств r и 1/r, позволяет объекту-закономерности иметь периодическую устойчивость. В противном случае объект-закономерность просто бы не существовал. Правило обратно пропорциональной связи имеет важный вывод, который снимает необходимость принципа соотношения неопределенностей Гейзенберга, а значит и чудес. Теперь, энергия и время имеют обратно пропорциональную причинно-следственную связь именно потому, что они противоположности – бытие и небытие (более подробно это будет показано в дальнейшем). Поэтому практический закон, при котором точное определение значения одного параметра дает неточное (случайное) определение другого параметра, означает на самом деле, что вычисление величины r приводит к соответствию ей противоположной величины как 1/r. Собственно это правило использовал Бор при вычислении фиксированных орбит для водорода [5, с. 59]. Как производятся все измерения на точность? Они должны зафиксировать некоторое минимальное значение r, которому соответствует противоположность 1/r. Ученые, не предполагая о существовании закона обратно пропорциональной связи между противоположностями, и не зная, что входящие переменные величины в соотношении Гейзенберга – это противоположности, сделали неправильный вывод, который полностью исключал причинно-следственные связи, характерные для классики, хотя интуитивно Бор уже применил этот закон для вычисления орбит атома водорода. Кроме того, они не обратили внимание на то, что искривление пространства и времени под действием энергии дает точно такой же закон об обратно пропорциональной связи между энергией и временем, но не случайный, а закономерный, так как, чем выше энергия, тем медленнее течет время. И это экспериментально установленный факт. Действительно, по формуле Эйнштейна Е=mс2 имеем связь двух величин – энергии и массы. Если теперь разделить это уравнение на скорость света, то справа и слева получим значения импульсов Р1=Р2. Однако эти импульсы характеризуют равенство противоположных величин из замкнутой системы, так как преобразование может быть только однозначное. Отсюда при наблюдении этих двух величин из одной противоположности (наблюдать одновременно из двух противоположностей мы не можем) имеем закон обратно-пропорциональной связи Р1/Р2=1.

Из соотношения бытия и небытия, как r и 1/r, следует вывод о том, что линейные процессы изменения в бытии будут нелинейными в небытии и «бесконечное» множество объектов-закономерностей бытия «бесконечно» мало в небытии. Фактически число объектов во всем мироздании конечно, и это было уже интуитивно закреплено через постоянную тонкой структуры, как это мы покажем несколько ниже. Собственно закон обратно-пропорциональной связи и иерархии в зависимости от системы наблюдения обеспечивает динамику взаимодействия бытия и небытия при представлении их как констант через скорость света и постоянную Планка объединённых в Мироздание.

Физическая интерпретация линейности и нелинейности процессов изменения в бытии и небытии означает, что объект-закономерность, не испытывающий действия сил в бытии, будет одновременно их испытывать в небытии. Как будет показано далее, это обосновывает волновую функцию Луи де Бройля по излучению и поглощению (связано с наличием изменений при воздействии сил) даже при наличии массы покоя. Надо отметить, что в нашей теории, представление непрерывности из-за изменений в одной противоположности (неопределённость из-за движения) характеризует определённую константу (дискретность) в другой противоположности, а вовсе не свойство неопределённости Гейзенберга через вероятностный подход. Кроме того, иерархия с наличием обратно-пропорциональной связи исключает вариант полной замкнутости объекта на себя, что было бы эквивалентно наличию возможности вечного двигателя в одной из противоположностей (вечный двигатель это уже всё Мироздание). Иными словами, без взаимодействия противоположностей при замкнутых циклах не обойтись.

1.2.3. Инвариантная форма связи глобальных противоположностей с учётом закономерностей, переход количества в качество

Как уже отмечалось выше, говоря о глобальных противоположностях мироздания – бытие и небытие, – и рассматривая необходимость для их существования обмена объектами между ними, мы каждую из противоположностей обязаны представить в виде зависимых и независимых частей. Причем, как это было показано, зависимые и независимые части из бытия и небытия отражают противоположный характер отображения по количеству и как будет показано ниже и качеству (закономерности) с отражением корпускулярно-волнового дуализма.

Обмен объектами между противоположностями осуществляется посредством воздействия от закономерностей. Именно проявлением закономерности (например, в бытии) и является ее способность рождать, а значит, и уничтожать x объектов-закономерностей (здесь, учитывая иерархию, x – некоторое число, принадлежащее данной закономерности).

Представим все закономерности бытия и небытия, как суммы ортогональных (иное просто невозможно, иначе это означало бы однородность) закономерностей ![]() и

и ![]() , обеспечивающих иерархическое построение мироздания с учетом того, что в формировании каждой вышестоящей закономерности участвуют все остальные (из условия замкнутости). Поэтому под знаком суммы S мы будем понимать некую общую вышестоящую по иерархии закономерность (вид этих закономерностей будет представлен несколько ниже). Суммирование осуществляется для объектов, имеющих некую одинаковую структуру (например, объединение через действие, связанное с переходом из одной противоположности в другую), а иначе их объединение просто невозможно.

, обеспечивающих иерархическое построение мироздания с учетом того, что в формировании каждой вышестоящей закономерности участвуют все остальные (из условия замкнутости). Поэтому под знаком суммы S мы будем понимать некую общую вышестоящую по иерархии закономерность (вид этих закономерностей будет представлен несколько ниже). Суммирование осуществляется для объектов, имеющих некую одинаковую структуру (например, объединение через действие, связанное с переходом из одной противоположности в другую), а иначе их объединение просто невозможно.

В соответствии с тем, что Мироздание не может быть какой-либо закономерностью, ибо включает в себя все закономерности и не может изменяться (иное означало бы ее разомкнутость), следует предположить, что математически она выражается в виде константы. Причем значение константы не может равняться нулю в силу того, что это бы означало отсутствие ее существования. Это возможно только с точки зрения других мирозданий, но не с нашей точки зрения. Причём существование других мирозданий означало бы наличие чудес, так как закон взаимодействия и обмена отсутствует. Значение бесконечности для всего мироздания также исключено, так как это противоречит наличию констант, таких как скорость света и постоянная Планка, да и обеспечить противодействие невозможно при неограниченном количестве объектов, и приходим к возможности ультрафиолетовой катастрофы с исключением законов физики.

Казалось бы, что формула мироздания будет выглядеть так:

![]() , (1)

, (1)

Однако такая запись ведет к парадоксу, связанному с возможным обнулением закономерности бытия и закономерности небытия при суммировании, так как действительные значения от закономерностей могут быть как положительными, так и отрицательными. Пример – это изменение бытия как косинус, а небытия как минус косинус. Понятно, что в этом случае мироздание изначально равно нулю – чего быть не может. Одновременно с этим надо учесть, что здесь нет признака разделения на противоположности, который не привел бы к обнулению мироздания, так как математически 1-1=0. Поэтому требуется уточнение записи закономерностей по формуле (1).

Кроме того, если каждой закономерности соответствует определенное число x передаваемых объектов, то существует равенство рождаемых и уничтожаемых объектов. В противном случае неравенство между бытием и небытием означает исчезновение мироздания уже на этапе его возникновения, т. е.

![]() , (2)

, (2)

Соблюдение равенства (2) означает, что возрастание (убывание) ![]() и

и ![]() происходит одновременно. Однако, одновременное возрастание и убывание количества закономерностей между бытием и небытием означает, что закономерность бытия и небытия совпадает, а в этом случае не соблюдается формула (1) и следует вывод, что мироздание тоже закономерность. Этого быть не может в силу того, что в мироздании находятся все закономерности (только в этом случае мироздание есть константа), а причисление мирозданию определенной закономерности означает, что оно не содержит в себе все закономерности. Таким образом, для сохранения формулы (1) необходимо, чтобы

происходит одновременно. Однако, одновременное возрастание и убывание количества закономерностей между бытием и небытием означает, что закономерность бытия и небытия совпадает, а в этом случае не соблюдается формула (1) и следует вывод, что мироздание тоже закономерность. Этого быть не может в силу того, что в мироздании находятся все закономерности (только в этом случае мироздание есть константа), а причисление мирозданию определенной закономерности означает, что оно не содержит в себе все закономерности. Таким образом, для сохранения формулы (1) необходимо, чтобы

![]() , (3)

, (3)

В противном случае мироздание становится закономерностью и не является полной замкнутой системой. Необходимость равенства количества передаваемых объектов из бытия в небытие, и обратно, константе, говорит о том, что скорость обмена объектами между глобальными противоположностями всегда одна и та же. Действительно, изменение скорости приводит к тому, что мироздание не может быть константой, так как скорость обмена определяется именно ею. Понятно, что при скорости обмена равному нулю следует вывод о независимости противоположностей с полной их замкнутостью. Бесконечная скорость обмена связана с однородностью в виде единого и неделимого, что и даёт бесконечность в передачи действия и это опять исключает противоположности. Соответственно, здесь также прослеживается аналогия между постоянством скорости света и скоростью обмена между противоположностями. Мы уже отмечали тот факт, что всякое движение означает изменение, которое не может не сопровождаться обменом закономерностями между бытием и небытием. Это связано с тем, что ни один объект мироздания, в том числе и свет, не может описываться иначе, чем в значениях бытия и небытия, иначе его и обнаружить было бы невозможно. Еще раз подчеркнем, что существование противоположностей без обмена объектами невозможно.

Однако, если верна формула (3), то тогда суммы закономерностей бытия и небытия также дают константу:

![]() , (4)

, (4)

Это означает, что бытие и небытие при рассмотрении даже из какой-то одной противоположности являются замкнутыми на себя системами, включающими в себя все закономерности, что в соответствии с вышеприведенными рассуждениями означает парадокс.

Отсюда следует вывод: суммирование, так же как и вычитание закономерностей бытия и небытия, приводит к парадоксу.

Причем при вычитании сразу возможно обнуление. Кроме того, в формуле (4) не находит отражение невозможность отдельного существования бытия и небытия и взаимного влияния. Также понятно, что в формуле (4) нет признака различия между бытием и небытием, так как бытие и небытие характеризуются здесь действительными числовыми значениями. А значит, перенос значений может всегда дать ноль, но мы пока этот парадокс не будем рассматривать и считаем, что действие ассоциативного вычитания и сложения между закономерностями бытия и небытия невозможно в силу некоего запрета. Как будет показано в дальнейшем, этот запрет обеспечивается за счет равенства действительных и мнимых чисел, что также тоже было введено в физику до нас. Тогда остается предположить следующую запись:

![]() , (5)

, (5)

Иными словами, взаимодействие глобальных противоположностей необходимо выразить через обратно пропорциональную связь с наблюдением как бы из одной противоположности. Это характеризует полное совпадение закономерностей бытия и небытия при их рассмотрении в каждой их них по отдельности, что означает одновременное одинаковое изменение и обеспечивает равенство действия и противодействия. Здесь также обеспечивается соблюдение соответствия константе мироздания. Однако такая запись не отражает принцип относительности с точки зрения системы наблюдения с изменением отражения количества с иерархией, нет функциональных различий между бытием и небытием, что соответствует рассмотрению процесса со стороны самого мироздания, но не из одной какой-либо противоположности. Получается равенство зависимой и независимой частей, что соответствует только самому мирозданию, но нет динамики процесса между бытием и небытием, выражающейся в процессах сложения в бытии и соответственно вычитания в небытии, и наоборот. Иными словами, не выражен обмен между противоположностями. И при такой записи частного от деления обратно пропорциональная связь противоположностей выражена не явно.

В соответствии с этим получается единственно возможная не парадоксальная запись:

![]() , (6)

, (6)

Здесь, очевидно, соблюдается невозможность существования бытия и небытия по отдельности, и имеем представление наблюдаемого процесса из одной противоположности с различием по закономерностям бытия и небытия, а также и количеству. Соответственно, остается найти вид суммарных закономерностей бытия и небытия, при которых суммирование в бытии приводит к такому же вычитанию в небытии при соблюдении равенства константе мироздания. При этом закономерности бытия и небытия должны иметь обратно пропорциональную связь, т. е. осталось получить условия сохранения равенства (6) в динамике обмена между противоположностями. Иными словами, если закономерность бытия представить количественно как Р, закономерность небытия – как Н, а изменение закономерности – в виде К, то:

![]() , (7)

, (7)

Таким образом. если рассматривать Р и Н как количественные параметры (а изменения всегда выражаются через количество), то, так как количество рождающихся объектов равно количеству умирающих, в силу вечности мироздания, и при этом бытие всегда равно небытию, то, следовательно, Р=Н. Иными словами, количество закономерностей в бытии и небытии равно в динамике. Однако, если представлять Р, Н и К как линейно изменяющиеся величины (т. е. чистое количество, не имеющее закономерностей), то равенство (7) становится невозможным (нет соответствия константе при линейном изменении величин). Иными словами, разделить количество и качество в рамках соблюдения равенства (7) невозможно. В соответствии с этим Р, Н и К должны быть закономерностями, включающими в себя все остальные закономерности. При этом закономерности Р и Н должны совпадать по причине равенства рождающихся и умирающих закономерностей. Кроме этого, должна соблюдаться обратно пропорциональная связь между бытием и небытием. Поэтому, формулу (7) можно записать так:

![]() , (8)

, (8)

При этом формула (2) не нарушается. Обратно пропорциональная связь здесь получается чисто автоматически в силу соблюдения равенства (8). Из формулы (8) видно, что разница между бытием и небытием в том, что сложение в бытии означает вычитание в небытии, и наоборот. Остается только найти вид закономерностей Р и К с учетом иерархического построения мироздания. Из формулы (8) следует известная квадратичная инвариантная форма:

![]() , (9)

, (9)

Это аналогично уравнению фронта волны вида ![]() [6, с. 201] с той разницей, что уравнение фронта волны рассматривает перемещение, которое должно быть инвариантно в разных системах наблюдения (в зависимости от относительной скорости этих систем) для одинакового выполнения законов физики, но при одном и том же описании объекта перемещения, и не рассматривает взаимодействие между глобальными противоположностями через обмен на основе закономерностей. Однако выполнение инвариантности с выполнением законов физики в любой системе координат потребовало изменение длины и времени по соответствующим преобразованиям Лоренца-Минковского, что и определило вид (9). И у нас Р и К это закономерности гиперболического косинуса и синуса. Отсюда следует вывод: известная инвариантная форма равенства константе разности квадратов закономерностей – это следствие закона противоположностей и закона сохранения количества при обмене между противоположностями.

[6, с. 201] с той разницей, что уравнение фронта волны рассматривает перемещение, которое должно быть инвариантно в разных системах наблюдения (в зависимости от относительной скорости этих систем) для одинакового выполнения законов физики, но при одном и том же описании объекта перемещения, и не рассматривает взаимодействие между глобальными противоположностями через обмен на основе закономерностей. Однако выполнение инвариантности с выполнением законов физики в любой системе координат потребовало изменение длины и времени по соответствующим преобразованиям Лоренца-Минковского, что и определило вид (9). И у нас Р и К это закономерности гиперболического косинуса и синуса. Отсюда следует вывод: известная инвариантная форма равенства константе разности квадратов закономерностей – это следствие закона противоположностей и закона сохранения количества при обмене между противоположностями.

Дальнейшие рассуждения более наглядно подтвердят этот вывод.

Необходимо отметить, что автор вводит понятие умножения (как в прочем и деления) как результат объединения или разъединения в соответствии с выполнением воздействия некоторой закономерности. Это отличается от обычного подхода к умножению или делению в математике, когда, например, объясняется процесс умножения через взятие некоторого количества некоторое число раз. В физике взятие некоторого количества связано с изменением качества, т. е. с закономерностью, а значит, и динамикой процесса, о чем и говорит необходимость использования в формуле (9) закономерностей, а не чисел, которые практически отражают статику.

Описывая необходимость инвариантной формы, мы столкнулись с необходимостью представления объекта в одном случае как закономерности, а в другом – как количественной единицы, на которую осуществляется воздействие. Такое двоякое определение объекта как закономерности и количества определяется иерархическим построением и соответствует известному закону философии перехода количества в новое качество, так как всегда количество нового объекта связано с наличием новых закономерностей. Действительно, возрастание количества и убывание количества без перехода в закономерность означает несоблюдение формулы (8), ибо линейно изменяющиеся количественные характеристики по формуле (8) никогда в итоге не дадут константу.

Учитывая, что сложение в одной глобальной противоположности представляется вычитанием в другой глобальной противоположности (иначе противоположности будут идентичные), мы формулу мироздания должны расписать более полно в виде равенства:

![]() , (10)

, (10)

Понятно, что если использовать вместо А, B, C, D, числовые значения больше нуля, то мы равенства никогда не получим. Отсюда следует вывод, что вместо чисел надо подставлять закономерности. С учётом известных в математике закономерностей для выполнения равенства мы можем записать общую формулу мироздания;

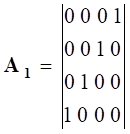

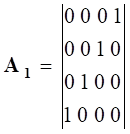

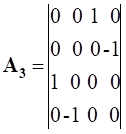

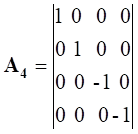

| (11) |

Здесь w=(-1)1/2x. Иными словами отличие объектов от противоположностей определяется атрибутом принадлежности в виде i=(-1)1/2, что и определяет смену закономерностей в зависимости от системы наблюдения при сохранении количественного равенства. Как будет показано несколько ниже и этот атрибут принадлежности различия противоположностей также был введён в физику интуитивно до моей теории. Кроме того, не надо думать, что формула (10) – это наша логическая выдумка по математике, не соответствующая практике. Сам принцип взаимодействия противоположностей уже фактически был введен на основе закона физики выраженного через СТО Эйнштейна [7, с. 210]. Это можно увидеть, сделав следующие преобразования СТО Эйнштейна с получением замкнутого вида:

| (12) |

Если рассматривать взаимосвязь глобальных противоположностей через скорость света (обмена), то vx=c. Отсюда имеем:

![]() , (13)

, (13)

Данное тождество возможно только в случае выражения переменных через закономерности. Надо отметить, что коэффициент ![]() используется при описании взаимодействия отдельных объектов в частных случаях и также соответствует законам физики.

используется при описании взаимодействия отдельных объектов в частных случаях и также соответствует законам физики.

С точки зрения математики, суть представления закономерностей как операций изменения логического состояния в каждой из противоположностей можно выразить через операции булевой алгебры в виде элемента объединения ИЛИ и в виде элемента отрицания предыдущего состояния на противоположное НЕ. По сути, это элементы сложения и вычитания, и через них выражается любой счётчик и любая функция аналогично тому, как мы это делаем в компьютере. В противном случае получить операции сложения и вычитания на логических элементах ИЛИ и НЕ было бы невозможно. Однако, булева алгебра страдает тем же недостатком, что и обычная математика, она не учитывает необходимость перехода в противоположность при сложении и вычитании со сменой закономерностей.

В дальнейшем мы более детально рассмотрим характер связи количества и закономерностей на основе более серьёзного рассмотрения процессов взаимодействия в мироздании.

1.2.4. Замкнутость и разомкнутость, принцип относительности, действие и противодействие, принцип Гюйгенса-Френеля

Понятие замкнутости следует из необходимости отдельного существования объекта, а разомкнутости для объектов следует из понятия взаимного обмена. К необходимости принципа самого обмена между объектами пришли не только мы, но и физики, которые придумали обмен виртуальными фотонами для объяснения взаимодействия в электростатике. При этом выполняется закон сохранения количества, – и это понятно, так как ни о каком обмене, в ином случае, не может быть и речи. Отсюда и следует понятие замкнутости и разомкнутости как явлений, учитывающих в объекте взаимный или односторонний обмен (в случае синтеза или распада). В замкнутом на противоположности мироздании обмен всегда равный и двусторонний.

Однако, в частном случае для каждого объекта, учитывая его принадлежность сразу двум противоположностям, должно выполняться условие, по которому замкнутые процессы в одной противоположности выглядели бы разомкнутыми в другой противоположности, а иначе говорить о наличии противоположностей было бы невозможно, то есть, не было бы различий. Это подразумевает и разницу в представлении объектов в противоположностях, когда единый объект в одной противоположности представляется в виде противоположных объектов с обменом в другой противоположности.