Введение

Управление бизнес-процессами (Business Process Management, BPM) в крупных российских компаниях сталкивается с рядом системных трудностей, обусловленных как организационной, так и институциональной природой. В большинстве случаев характерна бессистемность и неупорядоченность протекания процессов, что препятствует построению эффективной модели управления. Особенно остро такие проблемы проявляются в региональных компаниях, где опыт внедрения западных стандартов управления недостаточен или отсутствует вовсе.

Применение методов BPM принципиально повышает конкурентоспособность компании. В этом контексте становится актуальным анализ существующих методологий моделирования бизнес-процессов и обоснование выбора подходящего инструментария.

Основная часть

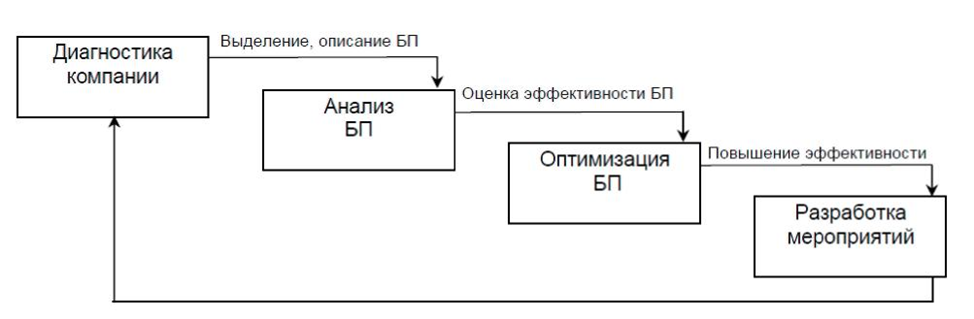

Процесс совершенствования управления бизнес-процессами (далее – БП) можно представить как совокупность последовательных операций, аналогичных этапам реструктуризации общей системы управления фирмы. Однако специфика состоит в том, что описание БП носит формализованный характер, что позволяет на стадиях анализа и оптимизации более активно использовать автоматизированные инструменты обработки информации.

В общем виде процесс представлен на рисунке 1

Рис. 1. Последовательность совершенствования бизнес-процессов

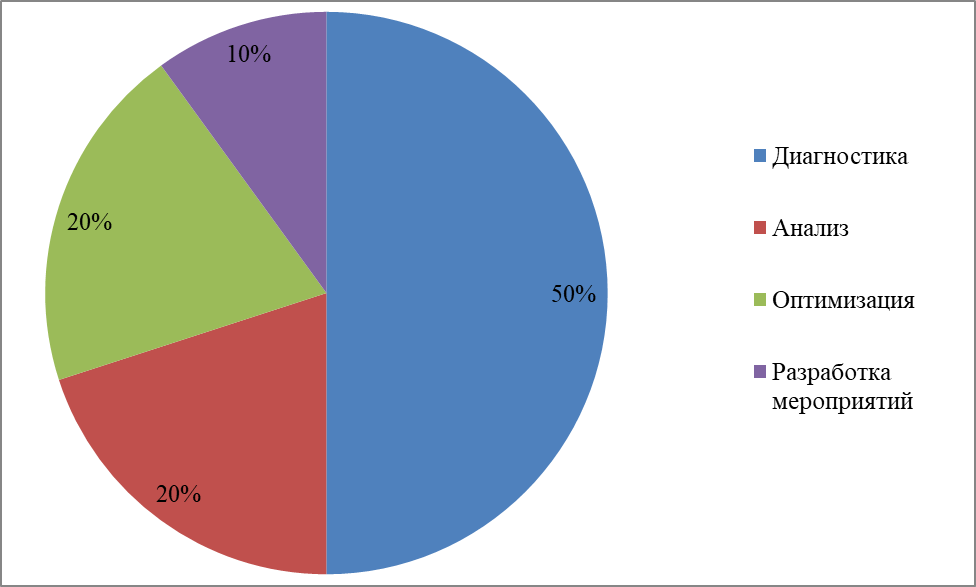

Наиболее трудоёмким и значимым этапом считается диагностика компании: часто на него приходится до 40–50% общего объёма проекта (рис. 2). В зависимости от выявленного уровня зрелости организации и существующего состояния может потребоваться частичная или глубокая перестройка процессов.

Рис. 2. Структура затрат времени на совершенствование бизнес-процессов

Для описания, анализа и трансформации бизнес-процессов используют различные нотации (стандарты) и инструментальные среды. Ниже приведён обзор наиболее распространённых подходов:

1. IDEF0 (SADT) – метод функционального моделирования

Метод IDEF0 (происходящий из языка SADT – Structured Analysis and Design Technique) предназначен для построения функциональных моделей систем средней сложности. Входами процесса выступают информационные и материальные потоки, управляющие сигналы (управление), а выходом – преобразованные потоки. Механизмы отражают исполнители, ресурсы, технические средства и информационные системы.

Главной отличительной чертой IDEF0 является обязательное наличие управляющих интерфейсов (контрольных идей) – механизмов управления, не преобразуемых в процессе, но обеспечивающих его выполнение.

2. DFD (Data Flow Diagrams) – моделирование потока данных

В рамках DFD применяются нотации Джордана-ДеМарко и Гейна-Сэрсона, которые отличаются визуальным стилем отображения элементов. В модели выделяют внешние сущности, информационные потоки, процессы и хранилища данных.

Преимущества метода:

- чёткое определение внешних сущностей и контроль потоков информации;

- возможность разработки сверху вниз, что упрощает построение модели «как должно быть»;

- детализация процессов – спецификации процессов нижнего уровня позволяют преодолеть логическую незавершённость.

Ограничения:

- отсутствие встроенного понятия управления – управляющие потоки эквивалентны обычным данным;

- отсутствие временного аспекта – нельзя выразить задержки и временные ограничения непосредственно в диаграммах.

- возможность неоднозначной интерпретации логики управления и условия ветвления (ветвление приходится формализовать вне диаграмм).

3. IDEF3 – метод сценарного моделирования процессов

IDEF3, как правило, используется на нижних уровнях детализации и часто дополняет IDEF0 (например, для декомпозиции блоков без дальнейшей детализации).

Основой IDEF3 является сценарий процесса – последовательность действий (units of work) и подпроцессов, отображаемых стрелками и логическими операторами (альтернативы, ветвления). Единицы работы могут быть декомпозированы, допускается многократное разложение.

Преимущества метода:

- возможность одновременного отображения альтернативных ветвей внутри одной модели;

- удобство для детального описания поведения процесса, особенно в разветвлённых сценариях;

- ясное выделение сценариев исполнения.

Недостатки:

- сложности при масштабировании: большое число сценариев усложняет модель;

- отсутствие средств выражения ресурсов и управляющих потоков – IDEF3 фокусируется на поведении, а не на ресурсах.

4. ARIS (Architecture of Integrated Information Systems)

Методология ARIS рассматривает систему через различные «виды» взглядов: организационный, информационный, функциональный, ресурсный и процессный. В ARIS допускается использование каких угодно нотаций (например UML), но основная модель – eEPC (extended Event-driven Process Chain – расширенная цепочка событий).

ARIS строит взаимосвязанные модели, позволяющие анализировать систему с разных точек зрения и поддерживать синхронизацию между ними. Модель eEPC отражает поток функций, событий и логических переходов (AND, XOR, OR), но не включает информацию о времени исполнения по умолчанию.

Преимущества метода:

- комплексный взгляд на предприятие – возможность связать различные модели и объекты;

- гибкость в выборе нотаций и способа моделирования;

- поддержка атрибутов объектов (например, стоимость, время, ответственность) для анализа.

Недостатки:

- высокая трудоёмкость и стоимость внедрения (как человеческие, так и финансовые ресурсы);

- сложности в визуализации – модели могут стать громоздкими и плохо читаемыми при большом числе объектов;

- ограниченная выразительность логики (особенно для сложных условий, вложенной логики или параллелизма), что порождает необходимость дублирования событий или дополнительных элементов.

5. Метод Ericsson-Penker

В методе Ericsson-Penker основным артефактом является диаграмма деятельности (Activity Diagram). Благодаря гибкости UML метод допускает адаптацию под нужды бизнеса. Однако ограничения связаны с природой языка UML: слабая типизация, меньшее количество встроенных средств семантики по сравнению со специализированными языками (IDEF, EPC и т. д.), а также ограниченный синтаксический контроль. На практике методы Ericsson-Penker применимы там, где уже используется UML и существует потребность интеграции бизнес-моделей с архитектурой ИТ-систем.

6. Метод бизнес-моделирования в рамке Rational Unified Process (RUP)

В технологии Rational Unified Process (RUP) компания IBM предложила подход к моделированию бизнес-процессов, интегрированный в жизненный цикл разработки программного обеспечения.

Преимущества метода:

- акцент на ролях и целях;

- читабельность для заказчиков и стейкхолдеров;

- прямая трассируемость к системным требованиям.

- Ограничения:

- слабая пригодность для моделирования процессов с высокой степенью распределённости, параллелизма или сложными ресурсными связями;

- упрощённая логика поведения, отсутствие выразительных средств для ресурсных ограничений.

При выборе методологии для моделирования бизнес-процессов целесообразно опираться на следующие критерии:

- Уровень детализации и абстракции – возможность представлять процессы как на стратегическом, так и на операционном уровне.

- Поддержка логики, ветвлений и альтернатив – отображение условий, параллельных процессов, исключений.

- Выражение ресурсов и управления – способность моделировать исполнителей, средства, информационные и материальные потоки.

Сравнительные характеристики методов сведены в таблицу.

Таблица

Сравнительный анализ подходов к управлению бизнес-процессами

Методология/критерий | Детализация | Логика/ветвления | Ресурсы/управление | Интеграция с ИТ | Читаемость | Масштабируемость |

IDEF0 (SADT) | Высокая (функциональная) | Ограничена | Управляющие дуги | Ограничена | Средняя | Многоуровневая |

DFD | Средняя | Ограничена | Нет | Возможна | Высокая | Средняя |

IDEF3 | Низкая-средняя | Альтернативы отображаются | Нет | Ограничена | Средняя | Умеренная |

ARIS / EPC | Высокая | Хорошая (логика) | Да | Высокая | Низкая при сложности | Высокая (при мере) |

Ericsson-Penker | Средняя | Умеренная | Условно | Высокая | Высокая | Зависит от модели |

RUP / UML (Business Use Case) | Средняя | Условная | Условно | Высокая | Высокая | Средняя |

Для стратегического уровня топ-менеджмента подходящими являются IDEF0 и ARIS (eEPC) – они позволяют увидеть процессы и связи между ними на высоком уровне, не углубляясь в детали исполнения.

Для тактического и операционного планирования предпочтительнее IDEF3 (сценарный) и UML (diagrams – Activity) – они удобны для детализации последовательностей и альтернативных ветвей.

При необходимости интеграции с ИТ-системами выгодно использовать ARIS (с его гибкостью и поддержкой атрибутов) либо UML-подходы (например, в контексте RUP), особенно если проект уже ориентирован на разработку ПО.

Для компаний с ограниченными ресурсами лучше начинать с простых нотаций (DFD, IDEF0) и затем шаг за шагом эволюционировать модель, добавляя более сложные методы. Это позволит избежать перегрузки ресурсов и сопротивления персонала.

На практике часто целесообразно сочетать методы: структурировать систему IDEF0, уточнять сценарии IDEF3, а затем интегрировать в ARIS или UML для дальнейшего анализа и автоматизации.

Для успешного применения выбранной методологии рекомендуется следующий поэтапный подход:

- Определение целей и границ проекта – что и почему моделируется, какие отделы и процессы участвуют.

- Навыковое обучение персонала – базовый курс по нотациям, проведение семинаров и пилотных моделей.

- Диагностика «as is» – сбор информации, интервью, анализ документов, визуализация текущих процессов.

- Построение моделей «as is» – формализация существующих процессов в выбранной нотации.

- Анализ узких мест и проблем – выявление резервов, избыточностей, неэффективностей.

- Проектирование моделей «to be» – построение усовершенствованных процессов с учётом ресурсных ограничений и стратегических целей.

- Оценка и анализ моделей – моделирование «что-если», симуляция, расчёт затрат и выгоды.

- Внедрение изменений – реализация выбранных решений, обучение исполнителей, настройка ИТ-среды.

- Мониторинг и адаптация – отслеживание показателей KPI, выявление новых проблем, корректировка процессов.

- Циклический пересмотр – постоянный процесс улучшения, повторение итераций.

- При этом важно соблюдение принципа постепенности и управления изменениями: нельзя сразу реформировать всё, лучше начать с пилотных процессов и постепенно расширять сферу внедрения.

Заключение

Обзор методологий моделирования бизнес-процессов показывает, что ни один из подходов не может быть универсальным для любой организации. Выбор методологии зависит от целей, масштаба, зрелости компании и наличия технических ресурсов. Метод IDEF0 удобен для формализации функциональных моделей, IDEF3 – для описания сценариев и логики, DFD – для представления потоков данных, ARIS – для сквозного комплексного моделирования с учётом множества аспектов, а UML-подходы (Ericsson-Penker, RUP) полезны для интеграции бизнес- и ИТ-моделей.

В российской практике внедрение BPM требует особого внимания к этапу диагностики и управлению изменениями, поскольку на многих предприятиях отсутствует культура формализации и системного контроля. В таких условиях постепенный, итерационный подход с пилотными внедрениями наиболее рационален. Начало возможно с простых нотаций (IDEF0, DFD), а затем переход к более сложным (ARIS, UML) по мере развития компетенций и готовности предприятия.

Таким образом, успешное управление бизнес-процессами – не столько задача выбора «лучшего» метода, сколько создание зрелой методологической среды, способной адаптироваться к изменениям, интегрироваться с ИТ и поддерживать непрерывное улучшение.

.png&w=384&q=75)

.png&w=640&q=75)