Введение

Послеродовая депрессия – психологическое состояние, которое может возникать у женщин после рождения ребёнка. Характеризуется длительным чувством грусти, апатии, усталости и потери интереса к жизни, включая уход за новорождённым. Это состояние обычно является результатом сочетания нескольких факторов, включая биологические, психологические и социальные аспекты.

Объект исследования: Женщины в перинатальном и послеродовом периоде (беременность – первые 12 месяцев после родов), группы риска по послеродовой депрессии и клинически депрессивные пациентки в послеродовом периоде.

Цель исследования: Предложить клинически ориентированную, целостную схему для медицинских специалистов, позволяющую не только глубже понять механизмы развития и причины послеродовой депрессии, но и разрабатывать эффективное, персонализированное лечения пациенток.

Материалы, результаты и обсуждения

Теории послеродовой депрессии:

- Полиэтиологическая теория. Согласно ей, эмоциональное расстройство формируется при сочетанном воздействии трёх факторов: наследственности, специфических физиологических изменений и психосоциальных особенностей. Большинство женщин, страдающих послеродовой депрессией, имеют наследственную предрасположенность к депрессивным расстройствам.

- Физиологическая теория. Согласно ей, после родов в организме женщины происходят изменения, влияющие на выработку женских половых гормонов – эстрогена и прогестерона. Дефицит этих гормонов оказывает сильное воздействие на нервную систему и влияет на психическое и эмоциональное состояние женщины.

- Психологическая теория. Чаще всего к послеродовой депрессии приводят психологические стрессы у молодых мам, родивших впервые.

Различные аспекты послеродовой депрессии:

1. Биологические аспекты:

- Изменения в гормональном фоне. После рождения ребёнка происходит резкое снижение выработки эстрогена и прогестерона, усиление синтеза пролактина. Это может влиять на настроение и способствовать развитию депрессии.

- Физические изменения после родов. Усталость, изменение веса, проблемы со сном – могут усугублять депрессивные состояния.

- Наследственность. Особенности нервной системы, которые определяют способность организма адаптироваться к физическому и психологическому стрессу.

- Склонность к депрессивным эпизодам. Сложности с адаптацией к новым условиям, тревожность – это подвергает женщину риску возникновения депрессии.

2. Психологические аспекты:

- Стресс из-за новой ответственности за уход за ребёнком.

- Беспокойство о своих родительских способностях.

- Переживания из-за изменений в своём теле и самооценке.

- Необработанные эмоции или травмы из прошлого, которые усугубляются после рождения ребёнка.

- Ощущение собственной никчёмности, обвинение себя в неспособности выполнять функции матери.

3. Социальные аспекты:

- Отсутствие поддержки со стороны партнёра, семьи или друзей. Это усиливает чувство одиночества и беспомощности, способствует развитию депрессии.

- Проблемы в отношениях с партнёром, отсутствие эмоциональной близости с ним.

- Отсутствие помощи по уходу за ребёнком – мама остаётся одна с ребёнком 24/7, что негативно сказывается на её психологическом состоянии.

- Культурное давление и ожидания относительно материнства – могут создавать дополнительный стресс.

Симптоматика

Необходимо отметить, что послеродовая депрессия не является проявлением несостоятельности матери или слабости. Это медицинское состояние, вызванное биохимическими и гормональными перестройками в организме женщины после рождения ребенка. Также, важным фактором является близкое окружение и поддержка, которая необходима молодой маме. Болезнь начинает проявляться в разный временной промежуток. Это зависит от возраста роженицы и факторов развития болезни. Выделяют раннее и позднее начало послеродовой депрессии. Раннее начало развивается в течение четырёх недель после родов и обычно наблюдается у первородящих, позднее – на 5–12-й неделе после родов, чаще встречается у возрастных рожениц и молодого возраста. Субъективно женщины переживают чувство собственной никчемности, обвиняют себя в неспособности выполнять функции матери, в отсутствии привязанности и любви к ребенку. Им также тяжело осмыслить происходящее, у них снижается самооценка, они чувствуют вину и свою несостоятельность в роли матери. Поэтому мы и акцентируем, что часто заболевание протекает скрыто, и женщина не знает о нём. К общим проявлениям депрессивного расстройства относятся [3, с. 112]:

- Нарушение сна (бессонница либо простынная сонливость);

- Апатия (патологически навязчивые мысли: «Зачем нужно рожать», «Жизнь кончена»;

- Тревожность;

- Недовольство и сомнения в себе и супруге;

- Конфликты в семье;

- Ребёнок не радует, даже его улыбка и смех не приносят положительных эмоций;

- Систематические приступы агрессии по отношению к близким и/или ребёнку;

- Суицидальные мысли, поведение.

Женщины с послеродовой депрессией могут неадекватно расценивать эмоции собственного малыша, например попытки ребёнка пообщаться могут расцениваться как его желание поесть, а крик младенца, связанный с голодом, может казаться просто капризом и лишь вызывать раздражение. При тяжелом течении депрессии возникают мысли о причинении вреда себе и ребенку. Либо могут возникнуть психотические симптомы в виде бреда или галлюцинаций, например, женщина видит опасные для ребёнка предметы, которых на самом деле не существует. Из различных симптомов, преобладающих в поведении женщины, выделяют несколько вариантов послеродовой депрессии:

- Меланхолическая простая (классическая) – сопровождается общим снижением темпа речи и моторики, жалобами на плохую память, беспомощность при уходе за ребёнком. Отмечается потеря аппетита, изменение вкусовых ощущений и, как следствие, снижение веса. Проявлениями могут быть: повышение артериального давления, тахикардия, спастические запоры. Могут появляться даже суицидальные мысли.

- Тревожная – проявляется чрезмерной суетливостью и беспокойством о своём здоровье и здоровье ребёнка. Возникают трудности при уходе за ребёнком, так как они постоянно переключаются с одного вида деятельности на другой, не могут дождаться пока младенец выспится или насытиться.

- Астеническая – определяется гипертонусом мышц, тремором конечностей, приступами тахикардии. Возможно развитие панических приступов, продолжительностью до 60 минут. В такие моменты у пациенток может отмечаться страх смерти.

- Апатическая – женщины жалеют себя и абсолютно безразличны к ребёнку. Подолгу находятся в постели, не следят за своим внешним видом. Они говорят, что переживают душевную тяжесть.

Методы

В процессе исследования послеродовой депрессии, также выявления её причин и лечения были использованы эпидемиологические, биологические, психологические и социальные методы. Особое внимание уделяется доказательным методам лечения, соответствующим каждому компоненту модели: фармакотерапии, психотерапевтическим интервенциям и социальной поддержке.

Социальный эксперимент

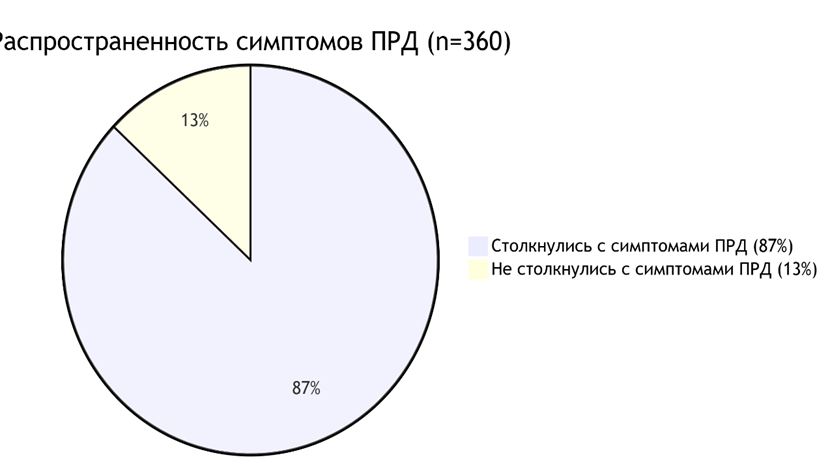

В период с 1 по 15 марта 2024 года был проведён онлайн-опрос, Федаковой Анной Александровной, в котором участвовало 360 женщин в возрасте старше 18 лет, проживающих на территории РФ, имеющих хотя бы одного ребёнка до 1 года. По результатам опроса, 87% женщин столкнулись с послеродовой депрессией. Чаще всего от неё страдают женщины в возрасте 18–23 лет, незамужние или разведённые, с неполным высшим образованием и ниже, работающие с частичной занятостью или безработные, с материальным положением ниже среднего или значительно ниже среднего.

1. Общая распространенность ПРД

Эта круговая диаграмма наглядно показывает масштаб проблемы среди опрошенных.

Рис. 1

2. Комплексный профиль риска ПРД

Для более глубокого анализа ниже представлена диаграмма, которая объединяет все ключевые факторы в одном изображении. Она наглядно показывает, как социально-демографические характеристики создают комплексный профиль женщины, наиболее уязвимой для послеродовой депрессии.

Рис. 2

Выводы из эксперимента

Анализ исследования, проведённого в 2022 году В. А. Якуповой с соавторами, выявило симптомы послеродовой депрессии у 37,4% женщин, а в 2024 году результат опроса показал 87% по России. По результатам метаанализа, обобщённая распространённость послеродовой депрессии в России за период с 2020 по 2024 год повысилась на 43,50%.

Данные графиков указывают на высокую распространённость послеродовой депрессии в России, особенно среди молодых, одиноких, малообразованных, безработных или работающих неполный день женщин с низким материальным положением. Эти результаты подчеркивают острую потребность в целенаправленной психологической и социальной поддержке таких уязвимых групп матерей, а также необходимость изучения и предотвращения послеродовой депрессии в стране.

Вывод

Послеродовая депрессия – это стойкое расстройство настроения, чувство одиночества и печали, которое возникает у женщин после родов. Послеродовая депрессия – это депрессивное психическое расстройство, которое не позволяет матери нормально взаимодействовать с ребёнком, что мешает сформировать правильное родительское поведение. Поэтому так важно правильно подобрать лечение и профилактику к данному состоянию. Проанализировав всю вышеизложенную информацию, мы можем предложить следующие меры поддерживанию устойчивого состояния матери:

Профилактика послеродовой депрессии (ПРД):

- Психологическое просвещение: информирование женщин о симптомах ПРД, эмоциональных изменениях после родов и факторах риска.

- Создание поддержки: формирование поддерживающей среды со стороны партнера, семьи и друзей для снижения уровня стресса.

- Забота о себе: соблюдение режима здорового сна, питания и умеренная физическая активность для укрепления психического здоровья.

- Раннее выявление: осознание женщиной своих эмоциональных состояний и своевременное обращение за помощью при появлении тревожных симптомов.

Методы лечения послеродовой депрессии:

1. Психотерапия:

- Когнитивно-поведенческая терапия для работы с негативными мыслями.

- Терапия, направленная на адаптацию к новой роли и решение проблем в отношениях.

2. Фармакотерапия:

- Назначение антидепрессантов, совместимых с грудным вскармливанием, под контролем врача-психиатра.

3. Социальная поддержка:

- Материальная и продовольственная помощь для уязвимых групп.

- Развитие доступных услуг: кризисные центры, группы взаимопомощи, психологи.

- Поддержка партнеров и отцов, обучение медицинских работников.

4. Физиотерапия:

- Методы для стабилизации нервной системы, нормализации сна и общего тонуса.

Подход зависит от тяжести состояния: от консультации психолога (легкая форма) до комбинации психотерапии и медикаментов (средняя) или госпитализации (тяжелая форма).

.png&w=384&q=75)

.png&w=640&q=75)