Введение

Одним из наиболее недооценённых, но фундаментальных свойств наблюдаемой Вселенной является то, что большинство астрофизических объектов – от звёзд и планет до галактик и их чёрных дыр – обладают ненулевым угловым моментом. Вращение проявляется уже на самых ранних астрономических масштабах и играет ключевую роль в формировании структуры: определяет геометрию дисков, стабилизирует системы, регулирует аккрецию и определяет эволюцию компактных объектов.

Однако при стандартной гравитационной постоянной G₀ и классической линейной теории возмущений первичное формирование вращения оказывается динамически невозможно. В ранней Вселенной:

- гравитационная неустойчивость подавлена из-за малости G₀,

- плотностные флуктуации не достигают нелинейной стадии,

- сферическая симметрия компенсирует внутренние гравитационные поля,

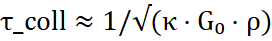

- характерное время коллапса τ_coll многократно превосходит космическое время.

Без нелинейных центров сжатия не может возникнуть и угловой момент: вращение не может появиться прежде, чем будет создан гравитационный минимум, но такой минимум не может возникнуть при стандартной динамике. Это приводит к фундаментальному расхождению между моделью и наблюдениями.

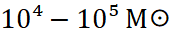

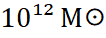

Дополнительную трудность представляет существование сверхмассивных чёрных дыр с массами 10⁸–10¹⁰ M☉ на красных смещениях z≈6–10, чьи времена роста оказываются несовместимы со стандартным G₀. Даже максимально эффективная аккреция не позволяет достичь таких масс в доступные интервалы времени.

Эти несоответствия приводят к ключевому вопросу:

существовала ли в ранней Вселенной иная гравитационная динамика, отличная от современной?

В настоящей работе предлагается модель, основанная на гипотезе временной эволюции эффективной гравитационной постоянной, G_eff(t)=κ(t)·G₀. Усиление гравитации в раннюю эпоху (κ≫κ_crit) приводит к принципиально иной динамической картине:

- Нелинейные центры сжатия (квазиявра) формируются неизбежно;

- Эти квазиявра создают первичные гравитационные минимумы;

- Появление минимальной асимметрии автоматически запускает рост углового момента;

- Ранние сверхмассивные чёрные дыры возникают естественным образом;

- Дальнейшая эволюция κ(t) стабилизируется за счёт голографического взаимодействия с Bulk;

- Тёмная материя и тёмная энергия интерпретируются как следы ранних переходов кривизны между бранной и Bulk.

Bulk выполняет роль стабилизатора: он ограничивает рост κ(t), предотвращает глобальный коллапс и обеспечивает ступенчатое снижение гравитационной связности по мере формирования структуры. Это приводит к саморегулирующейся архитектуре ранней Вселенной и объясняет исчезновение условий, необходимых для образования новых сверхмассивных чёрных дыр в современную эпоху.

Предлагаемая модель даёт единое описание трёх ключевых феноменов:

- происхождения вращения,

- раннего формирования сверхмассивных объектов,

- природы тёмной материи и тёмной энергии.

Все они рассматриваются не как независимые загадки, а как взаимосвязанные следствия сверхгравитационной фазы и последующей стабилизации G_eff(t) в ходе взаимодействия браны с Bulk.

1. Вращение как фундаментальная космологическая аномалия

Одним из самых универсальных свойств астрофизических объектов является вращение. Ненулевой угловой момент обнаруживается на всех масштабах:

- у планетных систем,

- у звёзд и протозвёздных дисков,

- у галактик и их гало,

- у сверхмассивных чёрных дыр,

- у крупных космических структур.

Даже сверхмассивные чёрные дыры в центрах галактик обладают значительными вращениями, близкими к экстремальным. Угловой момент – не вторичный атрибут, а ключевой параметр, определяющий морфологию и эволюцию объектов.

Однако происхождение вращения остаётся одной из недооценённых фундаментальных проблем космологии. В стандартной модели с постоянной гравитационной постоянной G₀ нельзя естественно объяснить:

- Когда и как во Вселенной появился ненулевой угловой момент;

- Какие механизмы могли его породить на ранних стадиях;

- Какие структуры должны были существовать, чтобы обеспечить передачу момента;

- Как вращение связано с формированием первичных гравитационных ядер;

- Почему вращающие объекты появляются так рано в истории Вселенной.

В стандартном сценарии (ΛCDM):

- до рекомбинации вещество жёстко связано с излучением;

- барионный компонент не может коллапсировать;

- флуктуации на большинстве масштабов не растут;

- гравитационных минимумов нет;

- без гравитационных минимумов не возникает асимметрии;

- без асимметрии угловой момент не может появиться.

Парадокс заключается в том, что вращение наблюдается уже на самых ранних масштабах, включая структуру протогалактических облаков и зарождение аккреционных дисков. Это требует наличия нелинейных центров сжатия, способных:

- концентрировать массу,

- поддерживать градиент потенциала,

- усиливать начальные асимметрии,

- обеспечивать механизм передачи момента.

Но такие центры не успевают возникнуть при G = G₀ в доступное космическое время.

Таким образом, наблюдаемое раннее вращение представляет собой прямое указание на то, что ранняя Вселенная обладала динамикой, отличной от той, что задаётся стандартной гравитационной постоянной G₀.

Эта проблема становится особенно острой при рассмотрении сверхмассивных чёрных дыр массами 10⁸–10¹⁰ M☉ на красных смещениях z ≈ 6–10. Их угловые моменты и темпы аккреции невозможно объяснить без существования ранних нелинейных гравитационных ядер, сформированных до периода галактической сборки.

В этом контексте вращение перестаёт быть частной характеристикой отдельных объектов и становится:

- космологическим индикатором ранней гравитационной динамики,

- маркером существования первичных гравитационных минимумов,

- следствием фазы, в которой гравитация была существенно выше G₀,

- доказательством невозможности объяснить структуру простым развитием небольших флуктуаций.

Всё это приводит к необходимости рассмотреть гипотезу о том, что ранняя Вселенная обладала усиленной, переменной гравитацией, которая обеспечила возникновение тех структур, что позже стали источниками и носителями углового момента.

2. Стандартная гравитационная динамика при G₀ и проблема отсутствия первичных структур

Классическая космология предполагает, что гравитационная постоянная G оставалась неизменной на протяжении всей истории Вселенной. Однако такая картина приводит к серьёзным противоречиям при попытке объяснить появление первых нелинейных структур и особенно – первичного вращения. При стандартном значении G₀ ранняя Вселенная оказывается динамически слишком «мягкой», чтобы сформировать гравитационные центры сжатия, необходимые для появления углового момента.

В этом разделе рассматриваются три ключевых механизма, которые совместно приводят к подавлению раннего коллапса при G₀.

2.1. Подавление линейного роста флуктуаций при G₀

В ранней Вселенной рост плотностных возмущений описывается уравнением линейной неустойчивости:

![]() , (1)

, (1)

До рекомбинации барионный компонент:

- динамически связан с излучением,

- испытывает значительное радиационное давление,

- обладает высокой скоростью распространения плазменных возмущений (скорость звука в фотон-барионной плазме),

- не может коллапсировать независимо от фотонов.

Для большинства масштабов в эту эпоху выполняется неравенство:

![]() , (2)

, (2)

Что означает:

гравитационное сжатие не успевает развиваться.

Возмущения:

- либо затухают,

- либо переходят в плазменные (акустические) колебания фотон-барионной среды,

- либо «размываются» расширением.

Флуктуации не достигают амплитуд, необходимых для перехода в нелинейный режим.

2.2. Компенсация гравитации внутри сферических слоёв

Даже если локальные неоднородности и возникают, они сталкиваются с фундаментальным ограничением: теоремой Ньютона о сферических оболочках.

Внутри любого сферического слоя результирующее гравитационное поле равно нулю.

Следствия:

- Внутренние районы не испытывают дополнительного притяжения;

- Внешние слои не вносят вклада во внутренний коллапс;

- Градиент потенциала в глубине структуры крайне мал.

Это означает, что при малых значениях G₀ даже умеренные флуктуации не способны перейти в режим устойчивого сжатия – для этого требуется выраженная асимметрия, которой в ранней Вселенной ещё нет.

2.3. Несоответствие времён τ_coll и космического времени t

Характерное время гравитационного сжатия для однородной области можно оценить как:

![]() , (3)

, (3)

На ранних стадиях:

- значение G остаётся малым (G = G₀),

- плотность ρ ещё недостаточно велика,

- космическое время t крайне коротко.

В результате:

![]() , (4)

, (4)

И это справедливо для всех масштабов, кроме самых малых.

Отсюда следует:

- флуктуации практически не растут,

- гравитационная неустойчивость подавлена,

- нелинейные центры сжатия не успевают сформироваться,

- никакие устойчивые вращающиеся структуры не могут возникнуть.

Без гравитационного минимума нет механизма возникновения углового момента, поэтому появление вращения на ранних этапах эволюции становится невозможным.

2.4. Итог раздела 2

В модели с постоянной гравитационной постоянной G₀ ранняя Вселенная не способна произвести первые структуры. Причины:

- Линейный рост флуктуаций подавлен из-за малости G₀ и доминирования расширения;

- Сферическая компенсация уничтожает внутренние гравитационные градиенты;

- Время гравитационного сжатия τ_coll многократно превосходит космическое время t;

- Первые нелинейные ядра не успевают сформироваться;

- Угловой момент не может возникнуть, так как нет гравитационных центров.

Следовательно, стандартная динамика при G₀ не объясняет появление первых вращающихся структур.

Это указывает на необходимость иной гравитационной фазы в ранней Вселенной, отличающейся от современной – то есть фазы усиленной, переменной гравитации. Эта гипотеза рассматривается в следующем разделе.

3. Гипотеза ранней сверхгравитационной фазы κ(t)

Результаты предыдущего раздела показывают, что при постоянной гравитационной постоянной G₀ в ранней Вселенной не формируются гравитационные минимумы, необходимые для возникновения углового момента и последующего роста структур. Наиболее естественным способом разрешить этот парадокс является предположение, что эффективная гравитационная постоянная в раннюю эпоху отличалась от современной.

Мы вводим параметр:

![]() , (5)

, (5)

Где G_eff(t) – эффективная гравитационная постоянная, принимающая большее значение в ранней Вселенной. Усиление гравитации означает κ > 1; современная эпоха соответствует κ ≈ 1.

3.1. Динамическая необходимость усиленной гравитации

Если κ(t) в ранней эпохе было существенно больше единицы, то:

- Время гравитационного сжатия уменьшается:

,

, - Нелинейные центры сжатия начинают формироваться,

- Гравитационная неустойчивость развивается быстрее,

- Слабая асимметрия переходит в нелинейный режим,

- Появляется геометрический градиент, необходимый для зарождения углового момента.

Существует критическое значение κ_crit, такое что:

- при κ < κ_crit – флуктуации остаются линейными,

- при κ > κ_crit – сжатие становится неизбежным и переходит в нелинейный режим.

Таким образом, ранняя сверхгравитационная фаза (κ ≫ κ_crit) является необходимым условием для формирования первичных структур.

3.2. Физическая интерпретация κ(t)

Параметр κ(t) не означает модификацию фундаментальных законов гравитации. Он описывает:

- эффективную величину гравитационного взаимодействия,

- возникающую из динамики голографического обмена кривизной между бранной и Bulk,

- влияние высокоразмерного домена на локальную метрику 4D.

Bulk выступает:

- регулятором гравитационной связности,

- аккумулятором избыточной кривизны,

- механизмом стабилизации после формирования структуры.

Таким образом, переменная гравитационная постоянная – не новая константа, а эффективный параметр, возникающий из геометрической архитектуры системы брана–Bulk.

3.3. Необходимость временной эволюции G_eff(t)

В отличие от моделей, предполагающих постоянное усиление гравитации, наша гипотеза требует временной эволюции κ(t):

- в раннюю эпоху – κ ≫ 1,

- после формирования первичных структур – постепенное снижение κ(t),

- в современную эпоху – κ → 1.

Причины:

- При слишком большом κ ранняя Вселенная бы полностью коллапсировала.

- При слишком малом κ структуры не появляются.

- Для возникновения вращения необходимо пройти режим нелинейного сжатия.

- Для прекращения роста сверхмассивных объектов необходимо снизить κ.

- Для появления современного вида галактик требуется стабилизированная гравитация.

Такой сценарий приводит к ступенчатой эволюции κ(t), обсуждаемой в следующем разделе.

3.4. Итог раздела 3

Ранняя сверхгравитационная фаза – это не спекулятивное допущение, а динамическая необходимость, вытекающая из:

- невозможности роста флуктуаций при G₀;

- отсутствия ранних гравитационных минимумов;

- появления вращения уже на первых масштабах;

- существования ранних сверхмассивных чёрных дыр;

- наблюдаемой структуры Вселенной.

Гипотеза κ(t) естественным образом решает все эти проблемы, обеспечивая условия для возникновения квазиявров – первичных нелинейных центров сжатия, которые и становятся источниками углового момента.

В следующем разделе рассматривается математическое условие, при котором вращение становится неизбежным следствием усиленной гравитации.

4. Математическое условие неизбежности возникновения вращения при усиленной гравитации

В рамках гипотезы переменной гравитационной связности G_eff(t) = κ(t) · G₀ существенное усиление гравитации (κ ≫ 1) приводит к переходу плотностных флуктуаций в нелинейный режим. В этом режиме возникает ключевое свойство: любой малой асимметрии достаточно для того, чтобы запустить рост углового момента.

В этом разделе формулируется минимальный набор условий, при которых вращение появляется обязательно, а не как случайный эффект.

4.1. Нелинейный режим плотности при κ > κ_crit

Переход линейного возмущения δ(x,t) в нелинейную стадию достигается при:

![]() , (6)

, (6)

Основным временным масштабом является время коллапса:

![]() , (7)

, (7)

Для перехода к нелинейной стадии необходимо выполнение:

![]() , (8)

, (8)

Где t – космическое время на соответствующем этапе.

Отсюда следует критерий:

![]() , (9)

, (9)

Начнём прямо с ключевого вывода: κ > κ_crit ⇒ флуктуации неизбежно достигают нелинейной стадии.

4.2. Неустойчивость сферической симметрии

Сферическая симметрия в коллапсирующей среде нестабильна. Это следствие классической теоремы:

- любая сферическая конфигурация при нелинейном режиме становится неустойчивой к малым асферическим возмущениям.

Если δR/R – радиальная асимметрия, то возмущение моментально усиливается:

![]() , (10)

, (10)

При κ ≫ 1:

- рост асферичности становится экспоненциальным;

- симметрия разрушается;

- объект стремится к форме с минимальной энергией для данного момента инерции.

Это фундаментальный момент: усиленная гравитация сама создаёт условия для потери сферичности.

4.3. Появление углового момента из малой асимметрии

Угловой момент формируется в процессе нелинейного коллапса, когда:

- Присутствует асферичность,

- Существует градиент плотности,

- Материя перераспределяется несимметрично.

Для коллапсирующей области:

![]() , (11)

, (11)

В отсутствие заведомой симметрии скорости и распределения массы (а в нелинейном режиме симметрия разрушена), интеграл становится ненулевым.

Минимальная «зерновая» асимметрия δ (даже квантового или теплового происхождения) даёт:

![]() , (12)

, (12)

Где I – момент инерции.

При κ ≫ 1:

L_nonlin значительно превосходит любой вклад линейных эффектов.

То есть: Если κ > κ_crit, вращение появляется неизбежно – его невозможно избежать даже при минимальных начальных отклонениях.

4.4. Рост углового момента в ходе коллапса

По мере уменьшения радиуса R:

- момент инерции I уменьшается,

- скорость вращения ω возрастает:

![]() , (13)

, (13)

Коллапс усиливает вращение по принципу:

![]() (грубая оценка для сферических слоёв).

(грубая оценка для сферических слоёв).

В режиме повышенной гравитации:

- коллапс идёт быстрее,

- R уменьшается стремительнее,

- следовательно, ω растёт значительно сильнее.

Это даёт естественное объяснение:

- раннего появления вращающихся структур,

- формирования аккреционных дисков,

- закрутки в протогалактиках,

- быстрых вращений сверхмассивных чёрных дыр.

4.5. Итог раздела 4

Усиленная гравитация (κ ≫ κ_crit) приводит к трём фундаментальным последствиям:

- Флуктуации неизбежно переходят в нелинейный режим. τ_coll становится меньше космического времени t.

- Сферическая симметрия становится динамически неустойчивой. Даже минимальное отклонение усиливается экспоненциально.

- Возникает ненулевой угловой момент. Асферичность + несимметричное перераспределение массы = L ≠ 0.

Таким образом: появление вращения не требует специальных начальных условий.

Для его возникновения достаточно усиленной гравитации κ(t).

Это фундаментальный результат: вращение – не случайность и не внешнее воздействие, а неизбежное следствие усиленной гравитационной фазы.

5. Ступенчатая эволюция κ(t) и механизм саморегуляции гравитационной связности

Переход от ранней сверхгравитационной фазы к современному режиму G_eff ≈ G₀ не может происходить гладко. Формирование структуры – это нелинейный, неравновесный процесс, включающий коллапс, аккрецию, перераспределение массы и обмен кривизной между бранной и Bulk. В таких условиях изменения G_eff(t) должны иметь ступенчатый характер, отражающий последовательные этапы формирования и насыщения гравитационных структур.

5.1. Почему κ(t) не может уменьшаться монотонно

Если бы κ(t) уменьшалось плавно, без резких изменений, возникли бы два противоречия:

- Слишком раннее снижение κ(t) привело бы к остановке коллапса, до того, как появились квазиявра и первые вращающие структуры;

- Слишком позднее снижение κ(t) привело бы к чрезмерному росту компактности и глобальному коллапсу.

Таким образом, κ(t) должно:

- оставаться высоким до завершения формирования первичных ядер,

- снижаться после их появления,

- стабилизироваться после насыщения структуры.

Этот процесс нельзя описать непрерывной плавной функцией – он имеет внутренние пороги.

5.2. Пороговые значения κ и переходы между фазами

В структуре нелинейного коллапса неизбежно возникает несколько критических значений:

- κ_crit – порог нелинейности;

- κ_form – порог формирования устойчивых квазиявров;

- κ_sat – порог насыщения компактных объектов;

- κ_reg – порог стабилизации (современная эпоха).

Когда κ(t) пересекает эти пороги, динамика меняется скачкообразно, что естественным образом приводит к ступенчатой форме κ(t).

5.3. Физическая причина ступенчатой структуры: обратная связь с Bulk

Bulk играет роль голографического стабилизатора и «резервуара» кривизны. Когда структура переходит в новый динамический режим:

- изменяется характер коллапса;

- меняется распределение кривизны;

- часть кривизны передаётся в Bulk;

- меняется эффективная гравитационная постоянная κ(t).

Bulk реагирует не мгновенно, а с задержкой, зависящей от неравновесной динамики структуры. Это создаёт естественную основу для ступенчатых изменений κ(t).

Можно выделить три основные ступени:

1-я ступень: κ ≫ κ_crit – фаза формирования структуры:

- быстрый рост флуктуаций;

- формирование квазиявров;

- появление первых вращений.

Bulk фиксирует избыточную кривизну, но не ограничивает коллапс.

2-я ступень: κ_form → κ_sat – фаза насыщения структуры

По мере формирования компактных объектов:

- усиливается обмен кривизной с Bulk;

- повышается порог стабилизации;

- κ(t) начинает снижаться;

- рост компактности замедляется.

Происходит саморегуляция: система стремится к устойчивым конфигурациям.

3-я ступень: κ ≈ 1 – стабилизированная фаза

После насыщения структуры:

- гравитационные неустойчивости подавлены;

- Bulk стабилизирует кривизну на уровне современной динамики;

- G_eff(t) → G₀.

Новые сверхмассивные чёрные дыры больше не возникают, так как среда недостаточно связана гравитационно.

5.4. Геометрическая интерпретация ступенчатой функции κ(t)

Ступенчатый характер κ(t) отражает:

- наличие порогов в коллапсе,

- неравновесные переходы между фазами,

- дискретность гравитационных процессов в квазияврах,

- задержку отклика Bulk на изменения кривизны.

С математической точки зрения κ(t) представляет собой кусочно-непрерывную функцию, где каждая ступень соответствует определённому режиму эволюции:

κ(t) = κ₁ (фаза роста) κ(t) = κ₂ (фаза насыщения) κ(t) = κ₃ (фаза стабилизации) со сглаженными переходами между ними.

5.5. Итог раздела 5

Ступенчатая эволюция κ(t):

- Разрешает противоречие между необходимостью сильной ранней гравитации и современной слабой;

- Обеспечивает формирование квазиявров и первичного вращения;

- Предотвращает глобальный коллапс;

- Стабилизирует гравитацию после формирования структуры;

- Объясняет прекращение формирования новых сверхмассивных чёрных дыр.

Таким образом, ступенчатый характер κ(t) – не допущение, а динамическое следствие нелинейной гравитационной эволюции и взаимодействия браны с Bulk.

6. Квазиявра как первичные гравитационные ядра ранней Вселенной

Переход флуктуаций в нелинейную стадию при усиленной гравитации (κ≫κ_crit) приводит к формированию объектов, которые не являются ни звёздами, ни обычными плотностными неоднородностями. Это квазиявра – первичные гравитационные ядра, являющиеся фундаментальными элементами ранней структуры Вселенной.

Квазиявра представляют собой локальные минимумы гравитационного потенциала (глубокие гравитационные ямы), возникающие в условиях:

- нестабильности сферической симметрии,

- усиленного коллапса при κ≫κ_crit,

- быстрых неравновесных процессов,

- асферичных перераспределений массы.

Они формируются раньше звёзд, раньше галактик и раньше сверхмассивных чёрных дыр – именно они создают условия для их появления.

6.1. Физическая природа квазиявров

Квазиявро – это нелинейная структура, возникающая из амплифицируемых асимметрий в плотности. В отличие от классического гравитационного коллапса при G₀, где требуется развитая структура или большое начальное возмущение, при κ≫κ_crit достаточно минимальной асферичности.

Основные свойства квазиявров:

- нелинейный режим (

),

), - глубокий минимум потенциала,

- устойчивый градиент плотности,

- внутреннее вращение, возникающее автоматически,

- способность концентрировать массу,

- длительное время жизни (не размываются расширением).

Квазиявро – это не объект в классическом смысле, а динамическая гравитационная форма, определяемая неравновесным характером раннего сжатия.

6.2. Почему квазиявра возникают неизбежно при κ≫κ_crit

Если κ превышает критическое значение κ_crit, выполняются три условия:

- τ_coll < t – сжатие развивается быстрее расширения;

- нестабильность сферической симметрии – минимальная асферичность растёт экспоненциально;

- градиент плотности становится устойчивым, формируя локальный минимум.

Эти свойства обеспечивают автоматическое образование гравитационных ядер:

- не нужны большие начальные флуктуации,

- не требуется специальная геометрия,

- не нужны дополнительные поля или внешние воздействия.

Квазиявра – прямое динамическое следствие усиленной гравитации.

6.3. Квазиявра как источники углового момента

Вращение возникает в квазияврах неизбежно:

- Нелинейный коллапс разрушает сферическую симметрию;

- Перераспределение массы становится несимметричным;

- Градиент плотности создаёт моменты сил;

- Угловой момент L перестаёт быть равным нулю.

Для квазиявро справедлива оценка:

![]() , (14)

, (14)

Где δ – минимальная асимметрия. При κ≫κ_crit даже δ ~ 10⁻⁶ приводит к значимому L.

Таким образом: квазиявры – первые вращающиеся объекты Вселенной.

Они задают угловой момент:

- протогалактикам,

- будущим аккреционным дискам,

- ядрам галактик,

- предшественникам сверхмассивных чёрных дыр.

6.4. Квазиявра как семена ранних сверхмассивных чёрных дыр

При достаточно высокой плотности и продолжительном коллапсе квазиявра:

- концентрируют массу,

- увеличивают глубину потенциала,

- ускоряют аккрецию,

- создают условия для перехода в ультракомпактный объект.

Это делает квазиявра естественными предшественниками ранних сверхмассивных чёрных дыр (SMBH). Они обеспечивают:

- достаточный гравитационный градиент,

- внутреннее вращение,

- быстрый рост компактности,

- отсутствие необходимости в больших первичных флуктуациях.

Все наблюдаемые ранние SMBH (z ≈ 6–10) требуют существования таких ядер.

6.5. Почему квазиявра не существуют в современную эпоху

Квазиявра могут формироваться только в условиях:

- усиленной гравитации (κ≫κ_crit),

- отсутствия развитой крупномасштабной структуры,

- высокой нелинейности,

- интенсивного обмена кривизной с Bulk.

Когда κ(t) снижается к ≈1, а структура уже сформирована:

- коллапс замедляется,

- нелинейные центры возникают только в чрезвычайно компактных условиях,

- симметрия меньше нарушается,

- градиенты плотности слабее.

Поэтому в современную эпоху квазиявра больше не возникают – они являются реликтом ранней сверхгравитационной фазы.

6.6. Итог раздела 6

Квазиявра – фундаментальный элемент космологической эволюции:

- Возникают неизбежно при усиленной гравитации;

- Формируют первые нелинейные гравитационные центры;

- Порождают первичное вращение;

- Обеспечивают необходимые условия для ранних сверхмассивных чёрных дыр;

- Исчезают после снижения κ(t), будучи реликтом ранней Вселенной.

Таким образом, квазиявра – это связующее звено между усиленной гравитацией κ≫κ_crit, появлением углового момента и формированием сверхмассивных чёрных дыр.

Следующий раздел рассматривает механизм, который ограничивает усиленную гравитацию и предотвращает глобальный коллапс – роль Bulk как стабилизатора.

7. Роль Bulk как стабилизатора G_eff(t) и ограничителя раннего коллапса

Усиленная гравитационная связность в раннюю эпоху (κ≫κ_crit) приводит к неизбежному формированию нелинейных гравитационных ядер и вращающихся структур. Однако если бы κ(t) оставалось большим и после формирования структуры, ранняя Вселенная столкнулась бы с двумя фундаментальными угрозами:

- Глобальным ускорением коллапса,

- Неограниченным ростом компактных объектов вплоть до разрушения крупномасштабной структуры.

Это означает, что усиленная гравитация должна быть не только введена, но и стабилизирована. Стабилизацию обеспечивает не сама брана, а связанный с ней высокоразмерный голографический домен Bulk, который играет роль регулятора G_eff(t).

Bulk не вводится как новая физическая сущность; он представляет собой геометрический слой, взаимодействующий с бранной через обмен кривизной. Это взаимодействие определяет динамику эффективной гравитации.

7.1. Зачем необходим механизм стабилизации

Если κ(t) остаётся слишком большим после формирования квазиявров и ранних компактных структур:

- коллапс продолжается без насыщения;

- объекты становятся всё более компактными;

- локальная кривизна растёт быстрее, чем успевает перераспределяться;

- возникают конфигурации, несовместимые с наблюдаемой крупномасштабной структурой.

Система требует механизма, который:

- Поглощает избыточную кривизну,

- Ограничивает дальнейший рост κ(t),

- Обеспечивает переход к режиму κ → 1.

Bulk выполняет именно эту функцию.

7.2. Голографический обмен кривизной между бранной и Bulk

При формировании нелинейных структур возникает избыток локальной кривизны, который невозможно сохранить в чисто четырёхмерной динамике без разрушения структуры.

В модели брана–Bulk:

- брана – это 4-мерная метрика, где происходит формирование структуры;

- Bulk – высокоразмерный геометрический домен, способный принимать часть кривизны.

Обмен кривизной происходит в форме:

- перераспределения геометрической энергии,

- изменения эффективной глубины гравитационных потенциалов,

- корректировки локальной связности.

Когда формируется квазиявро или начинается рост сверхкомпактного объекта, избыточная кривизна передаётся в Bulk, уменьшая эффективную гравитационную силу на бране.

Это приводит к снижению κ(t).

7.3. Bulk как механизм предотвращения глобального коллапса

Если бы обмен кривизной отсутствовал, усиленная гравитация привела бы к:

- быстрому коллапсу крупных областей,

- исчезновению масштабной структуры,

- невозможности существования современной Вселенной.

Bulk выполняет роль автоматического стабилизатора:

- он реагирует на рост компактности;

- выводит избыточную кривизну за пределы браны;

- снижает эффективную связность вслед за формированием структур;

- сглаживает неравновесные переходы.

Это создаёт саморегулирующуюся архитектуру, где рост структуры вызывает снижение G_eff(t).

7.4. Почему стабилизация должна быть ступенчатой

Гравитационный обмен между бранной и Bulk не мгновенный и не непрерывный:

- он инициируется, когда структура достигает определённой компактности;

- действует только при переходах между динамическими фазами;

- происходит на фоне нелинейных процессов коллапса.

Поэтому снижение κ(t):

- происходит порциями,

- соответствует переходам между фазами,

- образует ступенчатую функцию, обсуждённую в Разделе 5.

Каждая ступень отражает очередной этап достижения структурной насыщенности.

7.5. Итог раздела 7

Bulk обеспечивает:

- Поглощение избыточной кривизны, возникающей при κ≫κ_crit;

- Ограничение роста компактности в нелинейных структурах;

- Предотвращение глобального коллапса;

- Ступенчатое снижение κ(t) вслед за формированием структуры;

- Переход к современному режиму G_eff ≈ G₀.

Таким образом, Bulk играет ключевую роль в динамике ранней Вселенной: он завершает эпоху сверхгравитации и обеспечивает переход к стабильному эволюционному режиму.

Следующий раздел покажет, как эта комбинация (κ≫κ_crit и стабилизация Bulk) приводит к естественному и неизбежному появлению ранних сверхмассивных чёрных дыр.

8. Ранняя сверхгравитационная фаза и формирование сверхмассивных чёрных дыр

Наблюдения показывают существование сверхмассивных чёрных дыр (SMBH) массой ![]() уже на красных смещениях z ≈ 6–10. Это означает, что такие объекты сформировались в течение первых 500–800 млн лет после Большого взрыва.

уже на красных смещениях z ≈ 6–10. Это означает, что такие объекты сформировались в течение первых 500–800 млн лет после Большого взрыва.

При стандартной гравитации G₀ и разумных сценариях аккреции такие массы недостижимы: ни рост сидов, ни аккреция Эддингтона не позволяют накопить столь большую массу за столь короткое время.

В рамках модели переменной гравитации ранние SMBH возникают не как исключение, а как естественное следствие сверхгравитационной фазы κ≫κ_crit и формирования квазиявров.

8.1. Квазиявра как естественные сида для SMBH

Квазиявра – это первичные нелинейные гравитационные минимумы, формирующиеся при усиленной гравитации. Их ключевые свойства:

- локальное усиление плотности,

- устойчивый гравитационный градиент,

- высокая асферичность,

- внутреннее вращение,

- способность концентрировать массу.

Эти свойства делают квазиявра: идеальными сидами для ранних сверхмассивных чёрных дыр.

В отличие от стандартных сценариев, которым требуется:

- большой начальный сид (

),

), - тонко настроенная аккреция,

- резкие поглощения газа.

В нашей модели зародышевые гравитационные ядра формируются автоматически – как непосредственное следствие κ≫κ_crit.

8.2. Усиленная аккреция при κ≫κ_crit

При увеличении гравитационной связности G_eff:

- ускоряется падение вещества;

- растёт скорость захвата газа;

- увеличивается глубина потенциальной ямы;

- усиливается вращение, способствуя аккреции в диски;

- появляется возможность квази-Эддингтоновской или даже сверх-Эддингтоновской аккреции.

Иными словами, усиленная гравитация ускоряет все механизмы роста, делая раннее появление SMBH естественным.

Аккреционные времена в условиях κ≫κ_crit уменьшаются в √κ раз:

![]() , (15)

, (15)

Даже умеренное усиление κ даёт многократное сокращение времени роста.

8.3. Ускоренное сжатие в квазияврах

Внутри квазиявра формируется глубокий гравитационный минимум. При κ≫κ_crit:

- плотность растёт быстрее,

- сжатие идёт по нелинейному сценарию,

- объёмная скорость аккреции увеличивается,

- система становится всё более компактной.

В результате образование ультракомпактных объектов становится не только возможным, но и неизбежным.

Это объясняет тот факт, что: SMBH появляются раньше, чем должны при стандартной динамике G₀.

8.4. Согласование с наблюдениями

Наблюдаемая популяция ранних SMBH обладает следующими свойствами:

- высокие массы, недостижимые при G₀;

- высокие вращения;

- большие темпы аккреции;

- быстрый рост в первые сотни миллионов лет.

Все эти свойства естественны в рамках усиленной гравитации κ≫κ_crit:

- Квазиявра задают стартовую компактность и вращение;

- Усиленная аккреция обеспечивает быстрый рост;

- Плотные протогалактические среды ускоряют слияния малых сидов;

- Стабилизация Bulk ограничивает дальнейший рост (см. раздел 9).

Таким образом, модель дает невероятно простое объяснение ранних SMBH: они – побочный продукт сверхгравитационной фазы, а не аномалия.

8.5. Критическая роль стабилизации Bulk

Bulk ограничивает рост SMBH:

- по мере увеличения компактности усиливается обмен кривизной с Bulk,

- часть гравитационной глубины переносится в голографический слой,

- κ(t) начинает снижаться,

- рост SMBH переходит в режим насыщения.

Именно этот механизм:

- предотвращает образование сверхмассивных монстров (

),

), - ограничивает массу чёрных дыр в ранней Вселенной,

- обеспечивает согласованность с наблюдаемым распределением масс.

8.6. Итог раздела 8

Ранняя сверхгравитационная фаза обеспечивает:

- Формирование квазиявров – первых гравитационных ядер;

- Быстрый рост компактности и вращения;

- Ускоренную аккрецию вещества;

- Появление сверхмассивных чёрных дыр в раннюю эпоху;

- Ограничение роста SMBH за счёт стабилизации Bulk.

Таким образом, ранние сверхмассивные чёрные дыры – не загадка, а естественное, неизбежное и закономерное следствие κ≫κ_crit.

В следующем разделе рассматривается причина, по которой в современную эпоху такие объекты больше не формируются.

9. Почему в современную эпоху новые сверхмассивные чёрные дыры не образуются при G≈G₀

Формирование сверхмассивных чёрных дыр (SMBH) в ранней Вселенной было следствием усиленной гравитационной фазы κ≫κ_crit, обеспечившей быстрый рост компактности, ускоренную аккрецию и появление нелинейных гравитационных ядер – квазиявров. Однако по мере эволюции структуры обмен кривизной между бранной и Bulk приводил к постепенному снижению κ(t), и в современную эпоху эффективная гравитационная постоянная стабилизировалась на уровне G_eff ≈ G₀.

Это означает, что условия, необходимые для возникновения новых SMBH, больше не существуют. Ниже разбираются основные причины.

9.1. Ослабление гравитационной связности: κ → 1

В современной Вселенной:

- гравитационный градиент слабее, чем в раннюю эпоху;

- время сжатия τ_coll становится вновь слишком большим;

- коллапс не может перейти в режим, необходимый для образования ультракомпактных объектов.

При G≈G₀ выполняется:

![]() , (16)

, (16)

Где t_dyn – характерное время динамических процессов в галактических ядрах.

Это означает: новые нелинейные центры сжатия больше не рождаются.

9.2. Исчезновение условий для формирования квазиявров

Квазиявра формировались при κ≫κ_crit. При κ≈1:

- сферическая симметрия сохраняется дольше,

- асимметрии хуже усиливаются,

- нелинейные градиенты плотности почти не растут,

- гравитационные минимумы формируются только в экстремальных случаях (например, коллапс массивной звезды).

В обычных условиях: квазиявра больше не возникают.

А без квазиявров нет первичных сидов для SMBH.

9.3. Разреженность среды и недостаток плотности

Условия ранней Вселенной (z > 10):

- высокая средняя плотность,

- обилие холодного газа,

- быстрые темпы аккреции.

Современная эпоха:

- плотность межгалактической среды на порядки ниже,

- газ в галактиках более нагрет,

- давление выше,

- аккреция менее эффективна.

Это подавляет любые сценарии быстрого роста:

![]() , (17)

, (17)

С уменьшением G_eff и ρ темп роста объектов падает катастрофически.

9.4. Порог стабилизации: ограничение роста со стороны Bulk

Bulk стабилизирует G_eff(t) и препятствует чрезмерной компактности в поздние эпохи:

- избыточная кривизна немедленно перераспределяется;

- гравитационные потенциалы «сглаживаются»;

- образование ультракомпактных структур подавляется.

Если в ранней эпохе Bulk ограничивал чрезмерный рост SMBH, то в поздней – он фактически запрещает формирование новых.

9.5. Аккреция и слияния недостаточны без первичного ядра

Сегодня:

- аккреция идёт медленно,

- слияния не дают большой массы без первоначального компактного сида,

- не существует механизма, способного резко увеличить плотность.

Даже длительные (многомиллиардолетние) процессы не могут воспроизвести условия ранней сверхгравитации.

9.6. Современные чёрные дыры – эволюционные остатки, а не новые объекты

Все наблюдаемые SMBH:

- либо реликты раннего роста,

- либо увеличившиеся за счёт длительных аккреций и слияний.

Современная структура Вселенной не содержит регионов, где:

- плотность достаточна,

- компактность высока,

- κ(t) велико,

- симметрии разрушены быстро,

- коллапс проходит нелинейную стадию.

9.7. Итог раздела 9

В современной Вселенной новые сверхмассивные чёрные дыры не могут образоваться. Причины:

- κ(t) снизилось до ≈1, и гравитационная связность ослабла.

- Квазиявра больше не возникают – нет первичных нелинейных ядер.

- Плотность среды недостаточна для быстрого роста.

- Bulk стабилизирует кривизну и подавляет ультракомпактные конфигурации.

- Аккреция и слияния без квазиявра не дают сверхмассивных объектов.

- Современные SMBH – реликты ранней сверхгравитационной эпохи.

Таким образом: ранние SMBH – естественное следствие κ≫κ_crit, а современные условия – естественный запрет на их новое образование.

Следующий раздел (10) рассматривает происхождение тёмной материи как локального гравитационного следа ранних переходов кривизны.

10. Тёмная материя как голографический след ранних переходов кривизны

В предыдущих разделах показано, что ранняя Вселенная пережила фазу усиленной гравитации (κ≫κ_crit), при которой происходили нелинейные переходы плотности, формирование квазиявров и быстрый рост гравитационных ядер. Эти процессы сопровождались неравновесным обменом кривизной между бранной и Bulk.

В результате часть локальной кривизны, возникшей в фазе κ≫κ_crit, не была полностью передана в Bulk, но сохранилась на бране в виде устойчивого, локализованного гравитационного следа.

Этот след и есть то, что в современной космологии наблюдается как тёмная материя.

10.1. Почему частицы не требуются

В модели VTN-2 тёмная материя:

- не является частицами,

- не является новым видом вещества,

- не требует WIMP-кандидатов,

- не требует изменений тензора энергии-импульса T_μν,

- не нарушает общую теорию относительности.

DM – это локализованная кривизна, оставшаяся после ранних переходов G_eff(t), а не «материя» в привычном для физики смысле.

С точки зрения наблюдателя, она ведёт себя как:

- дополнительная масса,

- дополнительная глубина потенциала,

- ненулевая компонента гало.

Но её природа – геометрическая, а не субстанциальная.

10.2. Механизм образования тёмной материи

Рассмотрим последовательность событий в сверхгравитационной фазе κ≫κ_crit:

- Возникают квазиявра – первичные нелинейные гравитационные ямы.

- Их рост создаёт избыток локальной кривизны.

- Bulk перераспределяет часть этой кривизны, снижая κ(t).

- Часть кривизны остаётся на бране, не переходя в Bulk полностью.

- Эта оставшаяся часть фиксируется гравитационной структурой.

Она сохраняет форму, определённую:

- глубиной квазиявра,

- его асферичностью,

- скоростью роста компактности,

- распределением плотности в тот момент.

Именно этот «замороженный» след кривизны и соответствует современной тёмной материи.

10.3. Локализованная природа тёмной материи

Тёмная материя распределена:

- локально,

- вокруг галактик,

- вокруг их гало,

- вокруг кластеров,

- в местах первичных квазиявров.

Это объясняется тем, что именно там:

- были самые сильные нелинейные переходы,

- возникали наиболее глубокие гравитационные минимумы,

- шёл максимальный обмен кривизной с Bulk.

Таким образом: тёмная материя – это локальный остаток ранних структурообразующих процессов.

Она не распределена равномерно, потому что:

- переходы κ(t) происходили локально,

- компактность и нелинейность были неоднородны,

- квазиявра возникали только в отдельных местах.

10.4. Почему тёмная материя невидима

Поскольку DM – это не вещество, а кривизна:

- у неё нет взаимодействий с фотонами,

- нет сечений столкновений,

- нет барионного давления,

- нет собственных возбуждений.

Она проявляется только через:

- искривление геодезических,

- вращение галактик,

- линзирование,

- динамику кластеров.

То есть через эффективную массу, но не через частицы.

10.5. Соответствие распределению тёмной материи в ΛCDM

Несмотря на иную природу, DM в модели VTN-2:

- точно воспроизводит гало галактик,

- даёт корректные кривые вращения,

- объясняет стабильность дисков,

- обеспечивает динамику кластеров,

- согласуется с крупномасштабной структурой.

Причина проста:

- квазиявра → ядра галактик,

- ядра → распределение кривизны,

- распределение кривизны → профиль вращения.

Формально результат совпадает с предсказаниями ΛCDM, но: физическая причина другая: DM – не частицы, а геометрия.

10.6. Почему тёмная материя стабилизирует галактики

Тёмная материя как локализованная кривизна:

- не рассеивается,

- не нагревается,

- не взаимодействует диссипативно,

- сохраняет гало даже при взаимодействиях галактик.

Это объясняет:

- устойчивость вращения,

- долгоживущие гриппы гало,

- устойчивость дисков.

DM – это не дополнительная масса, а статическая геометрическая компонента, встроенная в структуру пространства.

10.7. Итог раздела 10

В рамках модели VTN-2 тёмная материя:

- Возникает в ранней сверхгравитационной фазе как локальный остаток кривизны,

- Связана с неравновесными переходами между бранной и Bulk,

- Фиксируется структурами, возникшими в эпоху κ≫κ_crit,

- Не является веществом и не требует новых частиц,

- Полностью гравитационна и взаимодействует только через потенциал,

- Соответствует наблюдаемой картине ΛCDM,

- Является прямым «геометрическим следом» формирования квазиявров и ранних SMBH.

Следующий раздел касается тёмной энергии – второй компоненты, возникающей не локально, а как глобальный остаток переходов между бранной и Bulk.

11. Тёмная энергия как нелокальный остаток снижения κ(t)

В предыдущем разделе было показано, что тёмная материя (DM) является локализованным остатком ранних переходов кривизны в условиях усиленной гравитации κ≫κ_crit. Однако снижение κ(t) после формирования структуры имело не только локальные, но и глобальные последствия: не вся избыточная кривизна была перераспределена локально или поглощена Bulk. Часть её сформировала нелокальный геометрический фон, сохраняющийся в современной Вселенной.

Именно этот фон интерпретируется как тёмная энергия (DE).

11.1. Проблема космологической постоянной и её альтернативная интерпретация

В стандартной ΛCDM-модели тёмная энергия вводится как:

- либо космологическая постоянная Λ,

- либо вакуумная энергия,

- либо дополнительное поле.

Однако величина Λ противоречит квантовым оценкам на десятки порядков и не связана с историей формирования структуры.

В модели VTN-2 тёмная энергия интерпретируется по-другому.

DE – это: нелокальный гравитационный остаток глобального снижения κ(t), сформированный в ходе перехода от сверхгравитационной фазы к G_eff ≈ G₀.

Это не новый вид энергии, а геометрический след, встроенный в метрику браны.

11.2. Глобальное снижение κ(t) и перераспределение кривизны

Переход от κ≫κ_crit к κ≈1 происходил в несколько этапов (см. раздел 5):

- Формирование нелинейных структур;

- Насыщение квазиявров;

- Ограничение роста компактности;

- Стабилизация Bulk;

- Снижение G_eff(t) до современного уровня.

На каждом этапе:

- Часть кривизны локализовалась → дала DM;

- Часть кривизны уходила в Bulk;

- Часть оставалась на бране в виде нелокального распределённого потенциала.

Именно эта нелокальная компонента определяет эффект ускоренного расширения.

11.3. Тёмная энергия как гравитационный фон, а не вещество

DE в модели VTN-2:

- не обладает локальной плотностью,

- не связана с частицами,

- не взаимодействует с материей,

- не имеет собственных возбуждений.

Она проявляется как:

- мягкий, распределённый гравитационный фон,

- формирующий эффективное «отталкивающее» действие на больших масштабах,

- аналог космологической постоянной, но с другим физическим происхождением.

DE – это остаточная, нелокализованная кривизна, возникшая из глобального перераспределения G_eff(t).

11.4. Отличие тёмной энергии от тёмной материи

Различия между DM и DE фундаментальны:

Тёмная материя (DM):

- локальна,

- привязана к структурам,

- повторяет контуры гало,

- фиксируется в областях бывших квазиявров.

Тёмная энергия (DE):

- нелокальна,

- распределена по всей бране,

- не образует гало,

- не зависит от структуры конкретных объектов.

Причина различий:

- DM = локальные переходы κ(t),

- DE = глобальные переходы κ(t).

Они возникают из одного механизма, но в разных его частях.

11.5. Геометрическая интерпретация деформаций метрики

С математической точки зрения:

- DM – это искривление потенциала Φ(x) вокруг структур,

- DE – это аддитивная, однородная компонента в метрике,

- κ(t) влияет на знак и величину производных метрики,

- Bulk задаёт граничные условия.

Устойчивая нелокальная компонента действует как:

- мягкий отрицательный эффективный вклад в ускорение,

- аналог Λ,

- след ранней саморегуляции G_eff(t).

11.6. Связь с ускоренным расширением Вселенной

Когда κ(t) снизилось до значения, близкого к 1, оставшийся нелокализованный гравитационный фон:

- не исчез,

- не был ассимилирован Bulk,

- сохранил свою форму в метрике.

Этот фон создаёт:

- медленно изменяющееся «растягивающее» действие,

- космологическое ускорение,

- вклад, идентичный Λ по наблюдаемым эффектам.

Таким образом: ускоренное расширение – это след ранней гравитационной эволюции, а не отдельная энергоформа.

11.7. Итог раздела 11

Тёмная энергия является:

- Нелокальным остатком глобального снижения κ(t);

- Гравитационным фоном, распределённым по всей бране;

- Следствием перераспределения кривизны между бранной и Bulk;

- Аналогом Λ, но с естественным происхождением;

- Компонентой, не требующей новых полей или частиц;

- Частью единого механизма, порождающего DM, DE и раннее вращение.

Таким образом, тёмная энергия не вводится искусственно – она является неизбежным результатом саморегулирующейся гравитационной архитектуры ранней Вселенной.

В следующем разделе рассматривается общий энергетический баланс между бранной и Bulk, объединяющий происхождение DM и DE в единую геометрическую схему.

12. Энергетический баланс брана–Bulk: локальные и нелокальные остатки кривизны

Механизм ранней сверхгравитационной фазы κ≫κ_crit сопровождался интенсивными переходами кривизны между бранной и Bulk. Эти переходы происходили в условиях:

- нелинейного роста плотности,

- формирования квазиявров,

- ускоренного коллапса,

- асферичного перераспределения массы,

- ступенчатого снижения κ(t).

Так как гравитационная энергия в общей теории относительности не локализуема, а сама гравитация описывается через геометрию, то переходы кривизны между бранной и Bulk не нарушают законов сохранения, а требуют трактовки, основанной на:

- геометрической интерпретации энергии,

- нелокальности гравитационного взаимодействия,

- роли голографических граничных условий.

В этом разделе формулируется финальная, целостная схема энергетического баланса между бранной и Bulk.

12.1. Почему в GR нельзя локализовать гравитационную энергию

В общей теории относительности:

- гравитационное поле не имеет собственной плотности энергии;

- энергия гравитации входит в геометрию, а не в тензор T_μν;

- любые плотности энергии гравитации являются координатно-зависимыми псевдотензорами.

Это означает: обмен кривизной между разными геометрическими областями не является нарушением энергосохранения – это изменение распределения геометрии.

Поэтому передача избыточной кривизны из браны в Bulk и сохранение части кривизны в локальных и нелокальных формах (DM и DE) полностью согласуются с GR.

12.2. Локальный остаток кривизны → тёмная материя

Часть избыточной кривизны, возникшей в фазе κ≫κ_crit:

- возникала локально – вокруг квазиявров;

- была связана с нелинейными структурами;

- не передалась полностью в Bulk;

- закрепилась на бране как локализованный гравитационный минимум.

Эта часть определяет:

- профили гало,

- стабильность вращения,

- динамику кластеров.

Это и есть: тёмная материя – локализованный геометрический след структурообразования.

12.3. Нелокальный остаток кривизны → тёмная энергия

Когда κ(t) снижалось к ≈1:

- происходили глобальные перераспределения кривизны,

- Bulk принимал большую часть избыточной компактности,

- но часть кривизны оставалась не в виде локальных ядер, а распределённым фоном.

Этот фон:

- не локализован,

- не привязан к структуре,

- проявляется как мягкое ускоряющее действие,

- соответствует космологической постоянной по наблюдаемым эффектам.

Это: тёмная энергия – нелокальный остаток глобального снижения κ(t).

12.4. Роль Bulk: аккумулятор и регулятор кривизны

Bulk обеспечивает:

- Поглощение избыточной кривизны,

- Стабилизацию κ(t) после формирования структур,

- Предотвращение глобального коллапса,

- Граничные условия для браны,

- Отвод «излишнего» гравитационного потенциала,

- Формирование нелокального остаточного фона (DE).

Bulk не создаёт новые формы энергии. Он:

- перераспределяет геометрию,

- регулирует баланс между локальными и глобальными компонентами,

- определяет конечное состояние G_eff(t) → G₀.

12.5. Совокупный баланс брана–Bulk

Эволюция ранней Вселенной в модели VTN-2 может быть выражена в виде единой схемы баланса:

- κ≫κ_crit → усиленное сжатие → рост избытка кривизны.

- Часть избытка фиксируется локально (DM).

- Часть передаётся в Bulk (стабилизация).

- Часть остаётся на бране как нелокальный фон (DE).

- После формирования структуры κ(t) снижается к ≈1.

- Система брана+Bulk становится самосогласованной и стабильной.

Таким образом: DM + DE + стабилизация Bulk – это разные проявления одного геометрического механизма перераспределения кривизны.

12.6. Итог раздела 12

- Гравитационная энергия в GR – геометрическая, а не локальная, поэтому обмен кривизной между бранной и Bulk не нарушает закона сохранения.

- Тёмная материя – локализованный остаток ранних нелинейных переходов κ(t), закрепленный в квазияврах.

- Тёмная энергия – нелокализованная компонента, возникшая при глобальном снижении κ(t).

- Bulk действует как регулятор кривизны и ограничитель ранней сверхгравитационной динамики.

- Единственный механизм обеспечивает происхождение DM, DE и стабилизацию G_eff(t).

- Система брана–Bulk является энергетически замкнутой, но распределение кривизны между её частями изменялось в ходе эволюции.

Следующий раздел – Заключение, где мы соберём общую картину и выделим ключевые результаты.

13. Заключение

В статье предложена модель ранней космологической эволюции, основанная на гипотезе временной усиленной гравитационной связности κ(t)=G_eff/G₀≫1. Показано, что эта фаза необходима для объяснения возникновения первичных гравитационных структур, появления углового момента и формирования сверхмассивных чёрных дыр в раннюю эпоху. Модель объединяет происхождение вращения, тёмной материи и тёмной энергии в единую геометрическую схему, в которой ключевую роль играет взаимодействие брана–Bulk.

Основные результаты работы можно сформулировать следующим образом.

13.1. Усиленная гравитация как условие формирования структуры

При стандартном значении G₀ ранняя Вселенная не может породить первичные нелинейные структуры:

- линейный рост флуктуаций подавлен,

- сферическая симметрия стабилизирует внутренние слои,

- время коллапса τ_coll многократно превосходит космическое время t.

Усиление гравитационной связности до κ≫κ_crit приводит к переходу флуктуаций в нелинейный режим и формированию первичных гравитационных минимумов.

13.2. Квазиявра как нелинейные ядра и источники углового момента

В условиях κ≫κ_crit неизбежно формируются квазиявра – нелинейные гравитационные ядра, возникающие при разрушении сферической симметрии. Они представляют собой:

- первые устойчивые центры компактности,

- источники внутреннего вращения,

- зачатки будущих галактических структур,

- естественные сиды ранних сверхмассивных чёрных дыр.

Минимальная асферичность в условиях усиленной гравитации приводит к появлению ненулевого углового момента, что объясняет происхождение вращения на самых ранних этапах.

13.3. Формирование ранних сверхмассивных чёрных дыр

При κ≫κ_crit:

- ускоряется аккреция,

- углубляются гравитационные минимумы,

- усиливается вращение,

- сокращается время роста компактности.

Это делает раннее появление сверхмассивных чёрных дыр массами ![]() естественным следствием эволюции, а не аномалией. Их современное распределение соответствует сидовой популяции, возникшей в сверхгравитационной эпохе.

естественным следствием эволюции, а не аномалией. Их современное распределение соответствует сидовой популяции, возникшей в сверхгравитационной эпохе.

13.4. Роль Bulk как стабилизатора κ(t)

Bulk обеспечивает:

- поглощение избыточной кривизны,

- ограничение роста сверхкомпактных структур,

- предотвращение глобального коллапса,

- ступенчатое снижение κ(t) по мере насыщения структуры,

- переход к современному режиму G_eff ≈ G₀.

Таким образом, Bulk формирует механизм саморегуляции ранней динамики.

13.5. Происхождение тёмной материи и тёмной энергии

Тёмная материя и тёмная энергия не вводятся как новые формы вещества; они являются геометрическими следами перераспределения кривизны в эпоху перехода κ≫κ_crit → κ≈1.

- Тёмная материя (DM) – локализованный остаток ранних нелинейных переходов, закреплённый в областях бывших квазиявров.

- Тёмная энергия (DE) – нелокализованный фон, возникающий из глобального снижения κ(t) и проявляющийся как ускоренное расширение.

Обе компоненты являются различными проявлениями единого механизма.

13.6. Современная Вселенная как стабилизированная геометрическая система

После стабилизации κ(t) до значения, близкого к 1:

- новые квазиявра не возникают,

- формирование новых SMBH становится невозможным,

- структура Вселенной принимает современный вид,

- локальные и глобальные остатки кривизны (DM и DE) формируют наблюдаемую динамику.

Таким образом, современная космологическая картина является завершённым этапом эволюции системы брана–Bulk.

13.7. Итог

Модель VTN-2 показывает, что:

- Ранняя усиленная гравитация необходима для объяснения появления вращения и структур;

- Квазиявра – фундаментальные элементы ранней Вселенной;

- Ранние SMBH – естественное следствие κ≫κ_crit;

- Bulk – стабилизатор гравитационной архитектуры;

- DM и DE – геометрические остатки ранней эволюции κ(t);

- Современная Вселенная – самосогласованная система с κ≈1.

Предложенная схема представляет собой саморегулирующуюся архитектуру, где формирование структуры, появление вращения и разграничение тёмных компонент – следствия единого процесса перераспределения кривизны между бранной и Bulk.

Эпилог

Представленная модель ранней Вселенной объединяет несколько, казалось бы, независимых космологических феноменов – возникновение вращения, раннее формирование сверхмассивных чёрных дыр, структуру тёмной материи и природу тёмной энергии – в единую геометрическую схему.

В её основе лежит простая идея: гравитационная связность не была одинаковой на всех этапах истории Вселенной. Ранняя сверхгравитационная фаза, неизбежно порождающая нелинейные гравитационные ядра и первичное вращение, сменялась стабилизирующим снижением κ(t) под действием голографических граничных условий Bulk. Это привело к формированию саморегулирующейся архитектуры, в которой локальные и нелокальные остатки переходов кривизны сохранились как тёмная материя и тёмная энергия.

В этой картине наблюдаемая Вселенная – результат динамического согласования между:

- исходно высоким значением эффективной гравитационной связности на ранних этапах эволюции,

- формированием нелинейных структур,

- перераспределением кривизны между бранной и Bulk,

- стабилизацией G_eff(t) до современного уровня.

Такое описание позволяет рассматривать крупномасштабную структуру, галактическую динамику и ускоренное расширение не как набор разрозненных феноменов, а как следствия единого процесса – постепенного выравнивания гравитационной архитектуры по мере перехода от эпохи κ≫κ_crit к текущему состоянию κ≈1.

Эта модель не требует введения новых частиц или полей и не нарушает общую теорию относительности. Она предлагает новый, геометрически самосогласованный взгляд на происхождение структур во Вселенной как результат естественного, неравновесного и саморегулирующегося перераспределения кривизны в системе брана–Bulk.

Если современная Вселенная – стабилизированная фаза этого процесса, то её наблюдаемая структура отражает не только историю вещества и излучения, но и историю гравитационной динамики: историю того, как изменялась связность, как формировались нелинейные ядра, как вращение стало универсальным свойством и как геометрические остатки прошлых фаз продолжают определять космическую эволюцию.

Предложенная схема объединяет эти явления в единое объяснение, в котором структура, вращение и тёмные компоненты предстают не как исключения, а как закономерные следствия ранней сверхгравитационной эпохи.

Благодарности

Автор выражает признательность коллегам за обсуждения и комментарии, позволившие уточнить аргументацию и углубить теоретическую часть работы.

Заявления

Работа не получила целевого финансирования. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

.png&w=384&q=75)

.png&w=640&q=75)