Введение

Актуальность данной темы объясняется нарастающим интересом к интенсификации инновационных процессов, активизировавшихся в науке, образовании и бизнесе в последние десятилетия. Проблема интеграции науки и производства находится в центре внимания как ученых-исследователей, так и практиков, пытающихся построить эффективную стратегию инновационного прорыва и диверсификации экономики. Опыт стран Западной Европы, Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона убедительно демонстрирует принципиальную жизнеспособность подхода, связывающего государственный заказ и частные инициативы [1, с. 840; 2, с. 311]. Однако, следует признать наличие серьезных пробелов и дисбалансов, осложняющих переход к полноценному государственно-частному партнерству в инновационной деятельности. Именно поэтому крайне важна разработка научно-обоснованной стратегии, детально определяющей механизм организации многостороннего сотрудничества между субъектами бизнеса, науки и образования в условиях дефицита финансовых ресурсов на создание новых и развитие действующих объектов инновационной инфраструктуры. Настоящее исследование преследует цель теоретического обоснования модели формирования межвузовских научно-исследовательских лабораторий и разработки методологических основ для инициации полноценного взаимодействия между образовательными учреждениями и коммерческими организациями Союзного государства, что выступает необходимым условием повышения конкурентоспособности на международном рынке инновационной продукции.

Основная часть

Концепция государственно-частного партнерства (ГЧП) зародилась в конце XX века в Великобритании и постепенно распространилась по всему миру [3]. Ее суть сводится к сочетанию финансовых, материальных и кадровых ресурсов государства и бизнеса для реализации экономически выгодных и социально значимых проектов. Опыт внедрения государственно-частного партнерства (ГЧП) в Беларуси и России невелик по историческим меркам, однако уже сформировался ряд успешно реализованных инициатив. Тем не менее переход к массовому применению данной парадигмы, особенно в сферах науки и образования, пока затруднен вследствие ряда объективных факторов и существующих институциональных барьеров [4, с. 1335].

Обобщение опыта реализации образовательных проектов на принципах государственно‑частного партнёрства в Беларуси и России выявило ряд проблем, связанных с несоответствием правовой базы современным условиям, неопределённостью институционального статуса образовательных учреждений‑партнёров, недостаточной координацией между различными уровнями государственного управления, а также отсутствием единых стандартов качества предоставляемых образовательных услуг [5; 6, с. 151; 7, с. 157]. Как следствие этого, возникают обоснованные сомнения относительно способности вузов и коммерческих организаций эффективно взаимодействовать в долгосрочной перспективе.

Анализ научных исследований последних лет показывает, что они были сконцентрированы преимущественно на изучении формальных механизмов взаимодействия государственных структур и бизнес-сообщества, таких, как финансовые инструменты, институционально-правовые основы и регламентирующие процедуры, применяемые в ходе осуществления крупных инфраструктурных проектов [8, с. 102]. При этом образовательные учреждения, являющиеся ключевыми стейкхолдерами и конечными получателями результатов данных инициатив, оставались вне комплексного научного анализа, что обусловило формирование существенного пробела в исследовательской повестке.

Современные западные подходы к ГЧП основываются на философии открытого и свободного обмена знаниями и технологиями. Во Франции, Германии, Италии действуют специальные законы, поощряющие инициативу вузов и бизнеса в установлении партнерских отношений. Однако там существуют строгие критерии отбора проектов, жесткие требования к уровню профессионализма исполнителей, обязательные процедуры публичного аудита и периодического отчета о проделанной работе.

Предлагаемая нами стратегия основывается на признании фундаментальной значимости национальных институтов, формирующих институциональную основу для развития государственно-частного партнёрства и играющих ключевую роль в обеспечении устойчивых и долгосрочных взаимоотношений между стейкхолдерами при реализации проектов межвузовских научных лабораторий в рамках Союзного государства. Центральным элементом данного подхода выступают специализированные организации, действующие как в России, так и Беларуси, включая Национальный центр государственно-частного партнёрства, Институт ГЧП (ООО «Институт государственно-частного планирования»), а также Центр государственно-частного партнёрства в структуре Национального агентства инвестиций и приватизации Республики Беларусь и Межведомственный инфраструктурный координационный совет (МИКС). Эти институты выполняют стратегическую функцию по аккумулированию, обработке и аналитической интерпретации информации о текущих и планируемых партнёрских проектах, реализуемых как на национальном, так и на межгосударственном уровне, обеспечивая тем самым развитие механизмов cross-border governance и повышение эффективности взаимодействия ключевых участников партнёрства.

Сильные научные школы России и Беларуси традиционно формируют основу для развития сотрудничества. Создание межвузовских исследовательских лабораторий обеспечивает консолидацию усилий учёных разных стран, что способствует повышению качества научных исследований и расширению возможностей для молодых исследователей. В то же время существующие проблемы в организации и финансировании научной деятельности ограничивают потенциал подобного взаимодействия.

Важно подчеркнуть, что наибольших результатов достигают проекты, реализуемые в таких областях, как биотехнология, медицина, сельское хозяйство, информационные технологии и экономика. Именно эти направления должны стать фундаментом для формирования совместных межвузовских лабораторий, способных обеспечить рост научных исследований и содействовать развитию экономики Союзного государства.

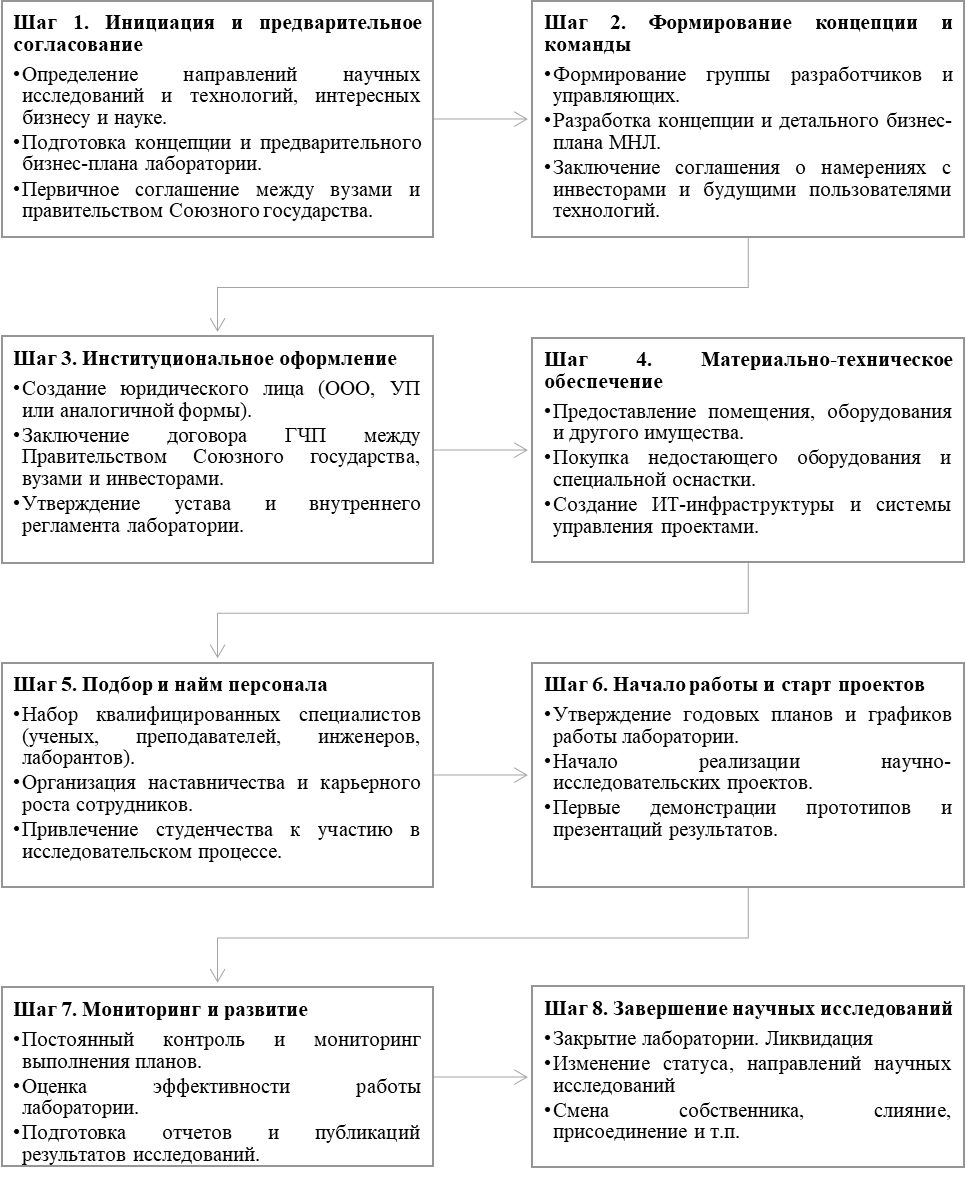

Для обеспечения эффективной реализации стратегии формирования межвузовских научных лабораторий на принципах государственно‑частного партнёрства предлагается использовать поэтапную организационно‑управленческую модель, охватывающую весь жизненный цикл проекта (рис.).

Рис. Алгоритм формирования межвузовской научной лаборатории (МНЛ)

Представленный алгоритм отражает последовательную логику формирования межвузовской научной лаборатории на основе принципов государственно‑частного партнёрства. Он фиксирует последовательность действий: от стадии инициации и институционального оформления до запуска исследовательских проектов, их эксплуатации, а также последующей трансформации или ликвидации по мере достижения целевых результатов либо завершения проектов, ради которых лаборатория была создана. Такая модель обеспечивает прозрачность и целостность организационного процесса, эффективное управление ресурсами и устойчивое развитие лаборатории в рамках Союзного государства.

Стратегия формирования межвузовских научных лабораторий на принципах государственно‑частного партнёрства представлена в таблице в структурированном виде. Такой формат позволяет систематизировать цели, задачи и планируемые результаты по каждому элементу стратегической программы, формируя эффективный инструмент интеграции науки и образования, направленный на повышение научной продуктивности и развитие инновационных исследований. Использование предложенной методологии способствует росту управляемости проектных инициатив, укреплению прозрачности взаимодействия заинтересованных сторон и повышению устойчивости интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

Таблица

Стратегические направления формирования межвузовских научных лабораторий на основе ГЧП в Союзном государстве

Направление стратегии | Цель | Основные задачи | Ожидаемые результаты |

Институциональная база | Создание устойчивой системы координации и нормативного сопровождения |

| Повышение согласованности и управляемости проектов |

Финансово‑экономический механизм | Обеспечение устойчивого финансирования и прозрачности распределения ресурсов |

| Устойчивое финансирование и снижение рисков неэффективного использования средств |

Научно‑образовательная интеграция | Согласование потребностей промышленности с возможностями университетов и науки |

| Повышение качества подготовки специалистов и рост научного потенциала |

Этические и управленческие стандарты | Снижение рисков коррупции и повышение предсказуемости взаимодействия |

| Повышение доверия между участниками и снижение институциональных рисков |

Межгосударственное измерение | Развитие механизмов трансграничного управления (cross‑border governance) |

| Устойчивость партнёрских инициатив и укрепление интеграции в Союзном государстве |

Представленная таблица отражает комплексную стратегическую рамку формирования межвузовских научных лабораторий на принципах государственно-частного партнёрства. Системный охват пяти ключевых направлений – от институционального и финансового обеспечения до этических стандартов и межгосударственной координации – обеспечивает целостность, управляемость и устойчивость интеграционных процессов. Структурированное описание целей, задач и ожидаемых результатов позволяет использовать таблицу как инструмент планирования, мониторинга и оценки эффективности, а также как основу для разработки дорожных карт и KPI. Такая модель способствует повышению научной продуктивности, прозрачности взаимодействия и укреплению партнёрства в рамках Союзного государства.

Заключение

Проведённое исследование подтверждает, что формирование межвузовских научных лабораторий на принципах государственно‑частного партнёрства является важным инструментом модернизации научно‑образовательной системы Союзного государства. Реализация предложенной модели и стратегии позволит объединить ресурсы государства, бизнеса и университетов, обеспечив рост научной продуктивности, развитие инновационных исследований и повышение качества подготовки кадров. В условиях усиливающихся геополитических вызовов и ограничений доступ к современным технологиям и эффективным формам сотрудничества становится ключевым фактором устойчивого развития. Представленная концепция закладывает основу для разработки дорожных карт, KPI‑систем и практических механизмов интеграции, что делает её востребованной как в научной, так и в управленческой практике.

.png&w=384&q=75)

.png&w=640&q=75)