Введение

В условиях стремительно развивающегося цифрового ландшафта и постоянно растущей конкуренции, способность бизнеса эффективно превращать потенциальные возможности в реализованные сделки становится основополагающим фактором успеха.

Термин «коэффициент принятия оферты», отражающий долю предложенных оферт, которые были приняты целевой аудиторией, является одним из наиболее критически важных показателей эффективности для компаний в самых разнообразных секторах – от розничной торговли и онлайн-сервисов до финансовых учреждений и кадровых агентств. Низкий коэффициент принятия оферты не только означает упущенную выгоду, но и свидетельствует о неэффективном использовании ресурсов, затраченных на привлечение клиентов, формирование предложений и поддержание коммуникации. В свете этих вызовов, оптимизация и максимизация данного коэффициента перестали быть просто желательной целью, превратившись в стратегический императив.

Традиционные подходы к формированию и представлению оферт, зачастую основанные на интуиции, ограниченном анализе и односторонней коммуникации, демонстрируют свою недостаточную эффективность в современном многоканальном и гиперперсонализированном мире. Ожидания потребителей эволюционировали: сегодня они требуют не просто продуктов или услуг, а индивидуализированных решений, отвечающих их уникальным потребностям, предпочтениям и даже эмоциональному состоянию. Это смещение парадигмы побуждает бизнес активно исследовать и интегрировать передовые технологические решения, способные радикально трансформировать процесс взаимодействия с целевой аудиторией и, как следствие, значительно увеличить вероятность принятия предложений.

Настоящая статья посвящена всестороннему анализу современных технологий, которые играют ключевую роль в максимизации коэффициента принятия оферты. Мы рассмотрим, как искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (МО) становятся незаменимыми инструментами для глубокого понимания поведения потребителей, предсказания их реакций и создания высокорелевантных, персонализированных предложений. Будет показано, каким образом поведенческая аналитика позволяет выявлять скрытые паттерны взаимодействия, идентифицировать «болевые точки» в пользовательском пути и оптимизировать каждый этап принятия решения. Отдельное внимание будет уделено роли больших данных в сегментации аудитории, динамическом ценообразовании и постоянной адаптации стратегий в реальном времени. Кроме того, мы исследуем применение чат-ботов и автоматизированных платформ как средств для улучшения скорости и качества коммуникации, снижения барьеров для принятия решений и повышения общего уровня удовлетворенности клиента.

Целью данной работы является не только системное представление текущего состояния технологического прогресса в данной области, но и осмысление практических аспектов внедрения этих инноваций. Мы стремимся выявить те возможности, которые открывают эти технологии для бизнеса, а также обозначить потенциальные риски и этические дилеммы, связанные с их использованием, такие как вопросы конфиденциальности данных и необходимость соблюдения баланса между автоматизацией и человеческим подходом.

Обсуждение

История развития технологий, направленных на максимизацию коэффициента принятия оферты, неразрывно связана с эволюцией маркетинга, продаж и клиентского сервиса. Изначально, этот процесс был целиком ручным и интуитивным, опираясь на опыт продавцов и менеджеров по продажам. Однако по мере усложнения рынков и увеличения объемов данных, возникла потребность в более систематизированных и технологически подкованных подходах.

На заре коммерции, вплоть до середины XX века, максимизация принятия оферты сводилась к навыкам личной продажи, знанию продукта и пониманию психологии покупателя. Торговцы полагались на прямое общение, демонстрацию товаров и умение убеждать. С развитием массового производства и средств коммуникации появился массовый маркетинг. Объявления в газетах, на радио и телевидении были первыми попытками масштабировать предложение, но их эффективность измерялась лишь общим объемом продаж, а не коэффициентом принятия конкретной оферты.

Сегментация аудитории была примитивной (по месту жительства, по широкой демографии), и персонализация фактически отсутствовала. В этот период формирование оферты было стандартным для широкой аудитории, а максимизация принятия зависела от охвата и привлекательности самого сообщения, а не от его целенаправленной адаптации.

Значительный прорыв произошел с появлением первых компьютерных систем в 1970-1980-х годах. Компании начали собирать и хранить данные о своих клиентах в базах данных. Это дало старт развитию первых customer relationship management (CRM) систем, которые позволяли систематизировать информацию о взаимодействиях с клиентами, их предпочтениях и истории покупок (табл.).

Таблица

Основные характеристики CRM [4]

№ | Методика | Характеристика |

1 | Хранение данных | Позволяет собирать и хранить информацию о клиентах, включая контактные данные, историю покупок и предпочтения |

2 | Автоматизация процессов | Автоматизирует задачи, такие как отправка электронных писем, напоминания о встречах и отслеживание сделок, что повышает эффективность работы. |

3 | Аналитика | Позволяет анализировать данные, что помогает выявить тренды, предпочтения клиентов и улучшить стратегии продаж. |

4 | Поддержка клиентов | Позволяет отслеживать запросы и обращения клиентов, обеспечивая качественное и своевременное обслуживание. |

5 | Управление продажами | Включает инструменты для отслеживания продаж, прогнозирования доходов и управления воронкой продаж. |

Изначально это были простые системы для учета контактов, но со временем они эволюционировали, позволяя менеджерам отслеживать статус предложений, планировать дальнейшие действия и анализировать базовые показатели. Способность вести учет предложений и их результатов дала первые ощутимые данные для оценки коэффициента принятия, хотя и постфактум. Компании стали понимать, какие предложения работают лучше, но инструменты для активной максимизации в момент формирования оферты еще были ограничены.

Конец XX – начало XXI века ознаменовались взрывным ростом Интернета и электронной коммерции. Это стало поворотным моментом, так как появилась возможность собирать и анализировать огромные объемы данных о поведении пользователей в режиме онлайн. Веб-аналитика (google analytics, adobe analytics) позволила отслеживать пути пользователей по сайту, их интересы, время пребывания на страницах с определенными продуктами. Email-маркетинг предоставил новые каналы для доставки персонализированных предложений, а его инструменты позволяли отслеживать открытия писем, клики и конверсии. A/B-тестирование стало широко применяться для оптимизации заголовков, текстов, изображений и призывов к действию на веб-страницах и в электронных письмах.

В этот период максимизация коэффициента базировалась на эмпирических данных: что привело к большему количеству кликов, какая формулировка сообщения сработала лучше для конкретной сегментированной группы. Основной фокус был на улучшении пользовательского опыта на сайте и в электронных каналах [1, с. 275-284].

Последнее десятилетие стало революционным благодаря сходимости нескольких технологий:

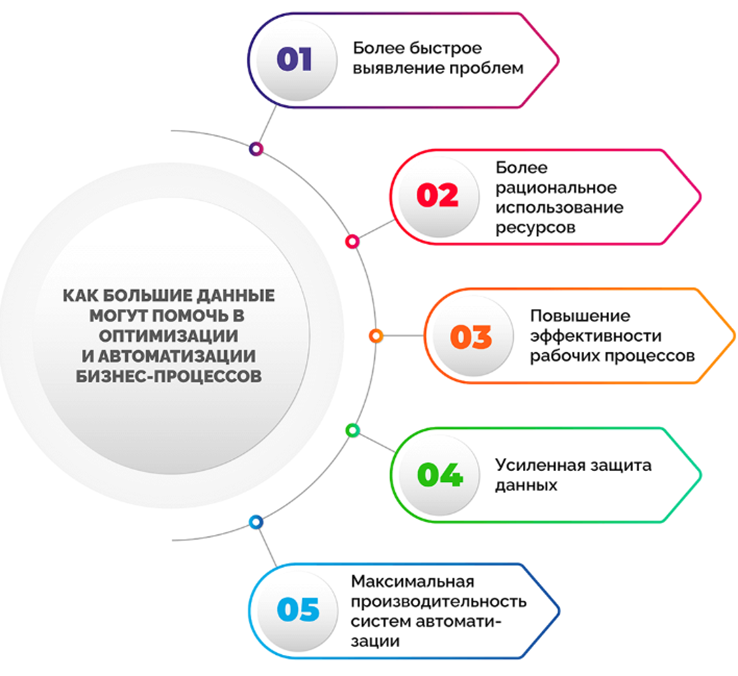

- Большие данные (big data). Возможность собирать, хранить и обрабатывать петабайты данных из самых разных источников – от транзакций до социальных сетей, от истории посещений до геопозиции. Это дало беспрецедентную глубину понимания клиента (рис. 1).

Рис. 1. Анализ больших данных

- Машинное обучение (ML) и искусственный интеллект (AI). Эти технологии позволили перейти от простого анализа к предсказательному моделированию и автоматизации. Алгоритмы ML могут выявлять скрытые паттерны в данных, предсказывать вероятность принятия оферты конкретным клиентом, персонализировать контент и предложения в реальном времени. Например, рекомендательные системы на основе коллаборативной фильтрации или контент-ориентированного подхода стали повсеместными, предлагая пользователю то, что с наибольшей вероятностью его заинтересует [3].

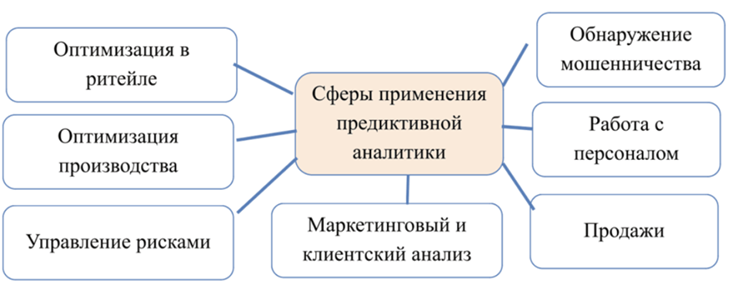

- Предиктивная аналитика. Способность прогнозировать будущее поведение клиентов на основе прошлых данных и текущих тенденций. Это включает в себя предсказание оттока клиентов, вероятность покупки определенного продукта, отклика на конкретное предложение (рис. 2).

Рис. 2. Основные сферы применения предиктивной аналитики

- Динамическое ценообразование. Использование алгоритмов для изменения цен в зависимости от спроса, предложения, поведения пользователя, конкурентных цен и других факторов в реальном времени. Это позволяет предлагать оптимальную цену, максимизируя как привлекательность оферты, так и прибыльность.

- Гиперперсонализация. Сдвиг от сегментированного маркетинга к индивидуальной персонализации на уровне каждого отдельного клиента. Это стало возможным благодаря развитым алгоритмам, которые анализируют тысячи точек данных о каждом пользователе, чтобы предложить максимально релевантный продукт, услугу или скидку.

- Автоматизация маркетинга и чат-боты: Платформы автоматизации позволяют запускать сложные многоступенчатые кампании, триггерные сообщения и персонализированные последовательности взаимодействия. Чат-боты с элементами ИИ улучшают оперативность обслуживания, отвечают на вопросы и могут даже самостоятельно формировать и презентовать оферты, адаптируясь к диалогу с пользователем.

Результаты

В настоящее время максимизация коэффициента принятия оферты продолжают развиваться в сторону еще большей автоматизации, проактивности и углубленной интеграции с различными каналами взаимодействия. Фокус смещается на создание бесшовного, интуитивно понятного и высокоперсонализированного опыта для клиента на каждом этапе его принятия решения, что в конечном итоге и приводит к значительному росту коэффициента принятия оферты [2, с. 38-41].

По нашему мнению, внедрение технологий, направленных на максимизацию коэффициента принятия оферты, сопряжено с рядом существенных проблем, которые требуют комплексного подхода и тщательного планирования. Одной из ключевых сложностей является качество и полнота данных. Эффективность любых алгоритмов машинного обучения и аналитических систем критически зависит от качества и полноты исходной информации. Если данные неполные, содержат ошибки, дубликаты или устарели, то результаты анализа и предоставляемые оферты будут неточными, что приведет к низкой конверсии.

Помимо технических аспектов, применение этих технологий затрагивает серьезные этические вопросы и проблемы неприкосновенности частной жизни. Сбор и анализ больших объемов данных о поведении, предпочтениях и личной информации пользователей вызывают опасения. Современные законодательные нормы, такие как GDPR в Европе или CCPA в Калифорнии, вводят строгие ограничения на обработку персональных данных, что может ограничивать возможности компаний по персонализации и таргетингу. Нарушение этих правил грозит крупными штрафами и серьезным ущербом для репутации.

Следующая проблема – это сложность интеграции и внедрения. Современные системы максимизации принятия оферты часто состоят из множества компонентов, включая CRM, CDP (Customer Data Platform), аналитические платформы, системы автоматизации маркетинга, движки рекомендаций и инструменты A/B-тестирования. Интеграция всех этих систем в единую, бесшовную экосистему может быть чрезвычайно сложной, трудоемкой и дорогостоящей задачей, требующей значительных технических ресурсов и высокой экспертизы.

Кроме того, существует значительная зависимость от высококвалифицированных технических специалистов и дорогостоящих программных решений. Внедрение и поддержка продвинутых аналитических систем, алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта требуют наличия высококвалифицированных дата-сайентистов, инженеров машинного обучения и аналитиков данных. Такие кадры дефицитны и имеют высокую стоимость на рынке труда. Помимо этого, лицензии на передовое программное обеспечение и облачные сервисы также могут быть весьма затратными, что делает их недоступными для малого и среднего бизнеса.

Важной проблемой является устаревание моделей и постоянно меняющееся поведение потребителей. Потребительское поведение не является статичным: тренды, предпочтения, а также социально-экономические факторы постоянно меняются. В результате предиктивные модели, обученные на исторических данных, могут быстро устаревать и терять свою точность. Это требует постоянного переобучения моделей, их адаптации и мониторинга, что, в свою очередь, влечет за собой дополнительные ресурсы и усилия.

«Эффект черного ящика» в моделях искусственного интеллекта также представляет собой вызов. Некоторые сложные модели машинного обучения, особенно глубокие нейронные сети, могут быть непрозрачными. Они способны давать точные прогнозы, но объяснить, почему именно этот прогноз был сделан и какие факторы повлияли на принятие решения моделью, бывает крайне сложно. Это становится проблемой, когда необходимо понять логику принятия решений, например, при автоматическом отказе в кредите, и обосновать такое решение регулятору или клиенту.

Наконец, существует риск чрезмерной персонализации, который может вызвать «эффект жутковатости». Хотя персонализация является ключевым элементом для повышения коэффициента принятия оферты, ее чрезмерное использование или ощущение, что компания «знает о вас слишком много», может вызвать у пользователя дискомфорт или даже страх. Если предложения становятся слишком навязчивыми или используют информацию, которую клиент не ожидал увидеть в контексте оферты, это может привести к отрицательной реакции и отторжению.

В этом аспекте крайне важно найти баланс между релевантностью предложений и уважением к частному пространству клиента. Вдобавок сложность измерения ROI (возврата инвестиций) и атрибуции в многоканальной среде, где клиент взаимодействует с брендом через множество точек касания, затрудняет точную оценку эффективности отдельных решений по максимизации коэффициента принятия оферты.

Выводы

Таким образом, хотя технологии максимизации коэффициента принятия оферты открывают значительные возможности для повышения эффективности бизнеса, их внедрение и практическое применение сталкивается с рядом фундаментальных проблем.

Эти проблемы охватывают широкий спектр аспектов: от технических, связанных с качеством данных, сложностью интеграции и потребностью в высококвалифицированных специалистах, до этических и регуляторных, касающихся конфиденциальности и использования личной информации.

Для успешного внедрения и эффективного использования технологий по максимизации коэффициента принятия оферты компаниям необходим комплексный подход, включающий инвестиции в качественные данные, соблюдение этических норм, стратегическое планирование интеграции систем, постоянное обучение моделей и осознанный подход к персонализации. Только такой баланс позволит реализовать потенциал этих технологий, минимизируя при этом сопутствующие риски.

.png&w=640&q=75)