Учительский труд – это каждодневная работа со своими удачами и неудачами, победами и поражениями.

Работая в школе, считаю, что она оказывается главной хранительницей традиций общества. Школа выступает и представителем будущего в сегодняшней жизни, поскольку призвана помогать расти тем, кто это будущее создаст своими руками.

Сегодняшнее социально -экономическое положение страны требует от учителя решение одной важной задачи – подготовка к жизни творчески мыслящих, предприимчивых, инициативных людей, способных найти свое место в обществе. Будущее страны зависит от наличия в обществе талантливых и одаренных детей, которые своей деятельностью обеспечивают общественный прогресс. Хочется, чтобы каждый ученик был привержен к естественным ценностям, стал личностью, активной и ответственной, способной к творческому и добросовестному труду, к осмысленной жизни, к её преобразованию. Велика в этом плане роль знаний по физике. Эта наука даёт основополагающие знания о закономерностях и особенностях природы, двигает вперёд НТР (научно-техническую революцию). Разумеется, специалист должен быть грамотным, но помимо этого, современные успешные организации, предъявляют к своим сотрудникам такие личностные качества, как активность, инициативность, коммуникативность. В настоящее время система образования, базируясь на личностно-ориентированной концепции, нацелена на создание условий, в которых идёт становление личности, где обучаемый развивает собственную универсальную сущность, свои природные силы.

В процессе изучения любого предмета в школе происходит постоянное взаимодействие учителя и учеников. Передавая учебную информацию, учитель предстает всезнающим, излагающим истины, а вот процесс познания и открытия этих истин часто остается за рамками учения. Вот тут-то и возникает проблема необходимости развития интеллектуального мышления учащихся. Обязательным условием реализации этого на практике является устранение доминирующей роли педагога в процессе усвоения знаний и опыта. Введение в педагогические технологии элементов эксперимента позволяет педагогу не только и не столько учить, сколько помогать школьнику учиться, направлять его познавательную деятельность. Этот вид работы оказался очень интересным для учеников и способствовал развитию интеллектуальных способностей.

В ходе выполнения экспериментальной работы формируются исследовательские умения и навыки, развивается интеллект учащихся.

Эксперимент всегда являлся основой физических знаний. У истоков экспериментального метода в науке и обучении стояли Фалес и Архимед, Галилей и Ньютон, Фарадей и Ломоносов.

В последнее время проведены интересные исследования в области организации самостоятельного эксперимента учащихся Р. И. Малафеевым, В. А, Буровым, Н. Ф. Константиновым, А. А, Бобровым, П. П. Головиным, Е. С. Объедковым, Л. А. Горевым, Л. В. Гурьевой и другими педагогами и методистами.

Опыт моего преподавания говорит, что введение в педагогические технологии элементов эксперимента позволяет педагогу не только и не столько учить, сколько помогать школьнику учиться, направлять его познавательную деятельность. Этот вид работы оказался очень интересным для учеников и способствует развитию интеллектуальных способностей.

Экспериментальный метод в силу своей высокой наглядности является наиболее педагогически эффективным.

Различают следующие виды физического эксперимента:

- Демонстрационные опыты преподавателя.

- Лабораторные работы.

- Фронтальные опыты.

- Экспериментальные задачи.

- Внеклассные эксперименты.

Все эти виды обеспечивают осуществление принципа наглядности, сознательности, активной познавательной деятельности учащихся, развитие интеллектуальных способностей, политехнизма в преподавании курса физики.

Кроме общих задач, каждый вид имеет более узкое целевое назначение, особенности в методике проведения и технике постановки.

1. Демонстрации и опыты проводятся в основном при объяснении нового материала для наглядности физических понятий и явлений. Демонстрации и опыты учитель проводит сам, иногда привлекая учащихся, что способствует привитию интересов к предмету.

Например: в 7 классе перед изучением понятия скорости учащимся предлагают пронаблюдать за движением стеаринового, пластилинового и свинцового шариков в стеклянных трубках с водой. Сравнивая движения шариков.

Ребята отвечают на вопросы: 1) Чем отличаются движения шариков? 2) Какой из шариков движется быстрее? Какой медленнее? 4) Какой из шариков движется быстрее – стеариновый или свинцовый? 5) Какой из трех шариков самый быстрый? Самый медленный? В результате выполнения опытов, их анализа на основе сравнения, учащихся вводится понятие скорости.

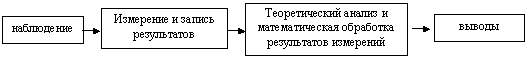

Общую структуру такого физического эксперимента можно представить в виде:

2. Практические самостоятельные экспериментальные работы могут быть разделены на группы по назначению.

- Качественные эксперименты: соберите–включите–посмотрите–зарисуйте–сделайте вывод (словесная формулировка). Такие эксперименты нужны для непосредственного ознакомления с физическими явлениями. Например, в таком эксперименте проверяется закон сообщающихся сосудов.

- Количественные эксперименты: соберите–измерьте–вычислите–постройте график–запишите результат в тетрадь. Этот тип экспериментов предназначен для выработки навыков применения простейших измерительных приборов и оформления экспериментальных работ. Например, эксперимент, в котором регистрируются различные удлинения одной и той же пружины, если на ней подвешены разные грузы, относится к этому типу.

- Творческие эксперименты: дан некий набор оборудования, которое можно использовать в эксперименте, дан объект исследования, сформулирована конечная цель, однако не даны чёткие однозначные инструкции, следуя которым можно было бы добраться до конечной цели.

Такие работы позволяют ученикам реализовывать и развивать свои творческие способности, которые в других видах учебной деятельности используются в малой степени.

3. Практические и лабораторные работы проводятся согласно программе как обобщение и закрепление пройденного материала. Проводятся они в парах или группах учащихся. Все лабораторные работы снабжены инструкциями. При проведении работы учащиеся получают необходимые навыки работы с приборами и бережным отношением к ним. При получении результатов делаются выводы и обобщения. После проведения эксперимента учащиеся отвечают на поставленные теоретические вопросы. Работа оформляется в тетради.

Особенно большую активность и самостоятельность проявляют учащиеся старших классов при решении экспериментальных задач. Среди экспериментальных заданий можно выделить такие, которые носят в известной мере исследовательский характер и требуют от учащихся максимальной самостоятельности. Одно из таких заданий это изобретение или создание самим учеником какого-либо устройства.

Например, в 7 классе при изучении темы «Давление» предлагается собрать модель фонтана. А в 9 классе при изучении темы «Колебания и волны» мастерят игрушки маятники с использованием дисков.

Большой интерес вызывают демонстрационные опыты с использованием средств, применяемых в быту. Такие эксперименты они с удовольствием повторяют дома, демонстрируют своим родителям и друзьям.

Выполнение учащимися опытов и наблюдение в домашних условиях является важным дополнением ко всем видам экспериментальных и практических работ.

Домашние опыты и наблюдения, проводимые учащимися:

- дают возможность расширить область связи теории с практикой;

- развивают интерес к физике и технике;

- рождают творческую мысль и развивают способность к изобретательству.

Таким образом учебную информацию на уроке физики ученик получает на теоретическом и эмпирическом уровне. В этой связи, логично методы обучения физики разделить на три основные группы: теоретические, теоретико-экспериментальные и экспериментальные методы.

В результате систематического выполнения экспериментальных заданий знания учащихся становится глубокими, прочными и тесно связанными с жизнью.

Считаю, что экспериментальные работы на уроках физики вносят разнообразие, повышают активность учащихся, развивают интеллектуальные способности, является залогом высокого уровня знаний по предмету.

.png&w=640&q=75)