Актуальность исследования

Интеграция UX‑исследований с биометрическими данными становится ключевым трендом в цифровом дизайне. Биометрические измерения, такие как трекинг взгляда, реакция кожи (GSR), сердечный ритм и даже электрофизиологические сигналы, позволяют получить объективные и оперативные индикаторы восприятия интерфейсов, дополняя традиционные UX‑метрики и углубляя понимание пользовательского опыта.

Параллельно с этим развивается направление предиктивной UX‑аналитики, где модели, основанные на исторических данных, применяются для прогнозирования будущих взаимодействий пользователя с интерфейсом. Такой подход позволяет не только реагировать на проблемы, но предвосхищать их, тем самым повышая удовлетворённость, удержание пользователей и эффективность дизайна.

Обеспечение интерфейсов элементами персонализации и адаптивности становится неотъемлемым для современных продуктов. В финансовом секторе, например, банковские приложения уже применяют прогнозные модели для предложения контента и действий, релевантных пользователю, в нужный момент. Кроме того, использование биометрии в UX‑контексте ускоряет и делает взаимодействие более безопасным и интуитивным.

Таким образом, сочетание данных UX-аналитики и биометрии, подкреплённое методами машинного обучения и предиктивного моделирования, предоставляет уникальную возможность разработать интерфейсы, которые не только отвечают потребностям пользователей, но и самостоятельно подстраиваются под них и даже прогнозируют следующие шаги и эмоции.

Цель исследования

Цель исследования – разработать и верифицировать предиктивную модель успешности интерфейса.

Материалы и методы исследования

Материалом исследования послужили данные международных открытых датасетов, в частности DEAP и DREAMER, содержащие многоканальные записи ЭЭГ, ЭКГ и ЭДА, синхронизированные с эмоциональными аннотациями. В работе использованы классические UX-метрики: доля успешных задач, время выполнения, количество ошибок, SUS и NPS. Биометрические показатели включали фиксации и саккады взгляда, SCR и SCL (EDA), HRV (SDNN, RMSSD, LF/HF), а также спектральные характеристики ЭЭГ. Предобработка данных включала фильтрацию шумов, удаление артефактов (ICA), сегментацию на эпохи и нормализацию. Для обучения моделей применялись алгоритмы машинного обучения и глубокие нейросетевые архитектуры.

Результаты исследования

Теоретическая база разработки предиктивной модели успешности интерфейсов опирается на международный стандарт ISO 9241-11, определяющий юзабилити через эффективность, результативность и удовлетворённость. На практике это выражается в наборе UX-метрик, которые позволяют количественно оценивать успешность взаимодействия. Классические показатели (доля успешных задач, время на задачу и количество ошибок) дополняются субъективными шкалами, такими как System Usability Scale (SUS) и Net Promoter Score (NPS), применяемыми в индустрии и исследованиях.

В таблице 1 представлены ключевые определения этих метрик и средние значения, характерные для исследований и практики.

Таблица 1

Основные UX-метрики

Метрика | Определение | Среднее значение в практике |

Task Success Rate (Доля успешного выполнения задач) | Процент задач, выполненных пользователями корректно и без критических ошибок | 70–80% считается приемлемым |

Time on Task (Время выполнения задачи) | Среднее время, затраченное пользователем на завершение задачи | Сравнительное: чем меньше время при сохранении качества, тем лучше (NN/g) |

Error Rate (Ошибки) | Количество или доля ошибок, совершаемых при выполнении задач | 0,5–1,5 ошибки на задачу |

SUS (System Usability Scale) | Стандартный опросник из 10 пунктов, итоговый балл 0-100 | 68 – средний балл по большим выборкам |

NPS (Net Promoter Score) | Индекс лояльности: % промоутеров (9-10) минус % критиков (0–6) | От –100 до +100; >0 – положительная оценка, >50 – отличная |

В дополнение к поведенческим метрикам используются биометрические данные, которые отражают скрытые эмоциональные и когнитивные реакции пользователя (табл. 2). Айтрекинг (eye tracking) позволяет фиксировать внимание и визуальную навигацию; электродермальная активность (EDA) показывает уровень возбуждения и стресс; вариабельность сердечного ритма (HRV) указывает на нагрузку; ЭЭГ регистрирует когнитивное состояние и мотивацию.

Таблица 2

Биометрические сигналы и показатели

Биометрический сигнал | Ключевые показатели | Что отражает в UX | Подтверждённые данные |

Айтрекинг (Eye Tracking) | Фиксации (длительность, частота), саккады (скорость, амплитуда), время до первого взгляда (TTFF) | Внимание, поиск информации, визуальная сложность и навигация | Современные трекеры фиксируют движения глаз с частотой до 1200 Гц |

Электродермальная активность (EDA/GSR) | SCL (skin conductance level – тонус), SCR (skin conductance responses – амплитуда и частота пиков) | Эмоциональное возбуждение, стресс, вовлечённость | Используется в нейромаркетинге и UX; высокая чувствительность к эмоциональным стимулам |

ЧСС/ЭКГ и вариабельность сердечного ритма (HRV) | RR-интервалы, RMSSD, SDNN, LF/HF (частотные компоненты) | Реакции автономной нервной системы, стресс и когнитивная нагрузка | Снижение HRV отражает высокий уровень стресса; стандартные метрики RMSSD и SDNN применяются в UX-исследованиях |

ЭЭГ (электро-энцефалография) | Диапазоны δ, θ, α, β, γ; фронтальная α-асимметрия как индикатор валентности | Когнитивная нагрузка, уровень бодрствования, эмоциональная валентность | Частота записи в открытых наборах данных обычно 128–256 Гц (например, Emotiv – 128 Гц; MAHNOB – 256 Гц) |

Разработка предиктивной модели успешности интерфейса базируется на использовании физиологических и поведенческих данных в сочетании с алгоритмами машинного обучения. В качестве целевых переменных обычно рассматриваются бинарные или порядковые метки эмоциональной валентности и активности, а также классические UX-показатели: успешность выполнения задач, время их завершения и количество ошибок. Входными данными служат показатели ЭЭГ, ЭКГ, ЭДА и айтрекинга, которые позволяют фиксировать когнитивное состояние, уровень стресса, внимание и эмоциональное возбуждение.

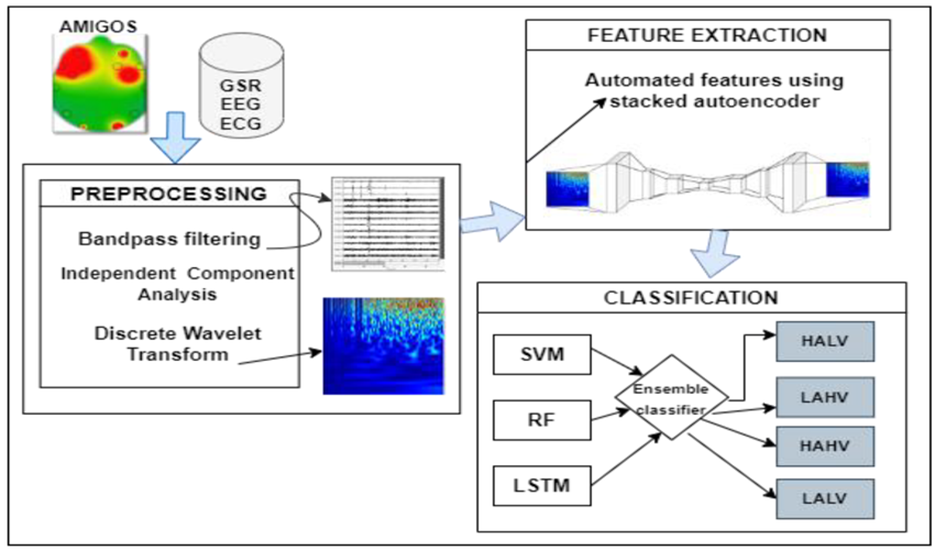

Экспериментальная схема включает синхронизацию и предобработку сигналов, извлечение признаков, нормализацию и построение классификаторов. В литературе для таких задач часто применяют SVM, Random Forest, а также CNN и LSTM (рис. 1). Выбор протокола валидации (например, кросс-валидация по пользователям) существенно влияет на результаты и требует аккуратного соблюдения стандартов.

Рис. 1. Типовая блок-диаграмма схемы мультимодального распознавания эмоций (например, комбинация ЭЭГ, ЭКГ и GSR, обработка признаков и классификация) [1]

Построение и обучение предиктивной модели успешности интерфейсов в UX-контексте базируется на общепринятом пайплайне анализа биометрических данных. Международные публикации и обзоры подтверждают необходимость поэтапного подхода: от синхронизации многоканальных сигналов и очистки шумов до выбора признаков, балансировки данных и применения алгоритмов машинного обучения. В таблице 3 приведены этапы построения и обучения моделей с типичными методами.

Таблица 3

Этапы построения и обучения предиктивной модели

Этап | Описание | Применяемые методы/инструменты |

Сбор и синхронизация данных | Регистрация сигналов (ЭЭГ, ЭКГ, GSR, айтрекинг) и их временная синхронизация | Платформы iMotions, Tobii Pro, BIOPAC |

Предобработка сигналов | Фильтрация шумов, удаление артефактов, сегментация на окна/эпохи | Band-pass фильтры, ICA для ЭЭГ, артефакт-коррекция |

Извлечение признаков | Формирование информативных характеристик для классификации | ЭЭГ: PSD, DE, временные разности; HRV: SDNN, RMSSD; EDA: SCR/SCL; Eye-tracking: TTFF, fixation duration |

Нормализация и балансировка | Приведение данных к общим шкалам и устранение дисбаланса классов | Z-score, min-max scaling, SMOTE |

Обучение модели | Построение классификаторов или регрессоров | SVM, Random Forest, CNN, LSTM, CNN-Bi-LSTM (attention) |

Валидация и тестирование | Оценка качества и обобщающей способности | k-fold, Leave-One-Subject-Out (LOSO) |

Метрики оценки | Проверка точности и надёжности предсказаний | Accuracy, F1-score, ROC-AUC, MAE/RMSE |

В практическом применении предиктивных моделей на основе ЭЭГ и мультисенсорных данных для распознавания эмоциональных состояний широко используются следующие датасеты и методы.

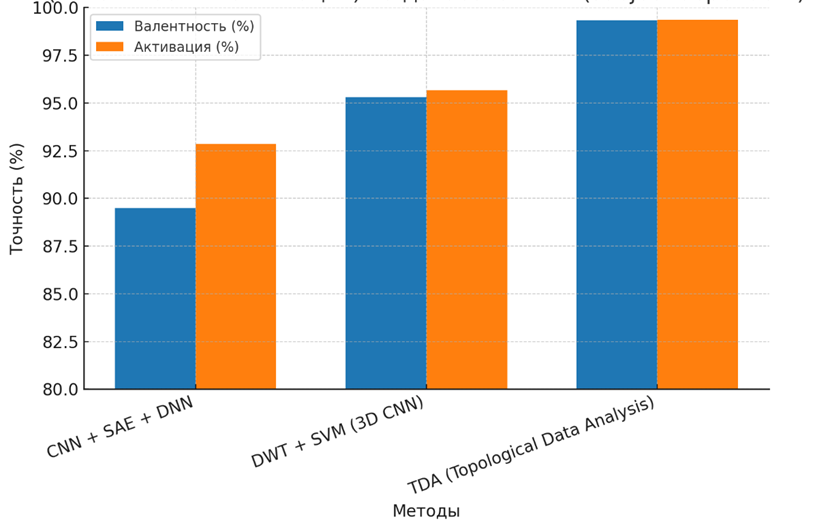

1. На датасете DEAP результаты классификации по валентности и активации варьируются в зависимости от подхода:

- Использование гибридной сети CNN + SAE + DNN показало точность 89.49% для валентности и 92.86% для активации. Такая конфигурация обеспечивала более быструю сходимость по сравнению с обычной CNN [2].

- В обзорной работе указаны результаты: точность 89.49% (валентность) и 92.86% (активация) для той же конфигурации CNN+SAE+DNN [5].

- Алгоритм на основе дискретного вейвлет-преобразования (DWT) с 3D CNN и SVM для реализации в реальном времени показал 95.32% (валентность) и 95.68% (активация) в режиме «subject-dependent» (то есть на отдельном пользователе), и 80.70% для валентности и 81.41% – для активации в режиме «subject-independent», причем при сокращении до 5 каналов потеря точности составила всего 3,5% [4].

- При использовании подхода Topological Data Analysis (TDA) с фазовым пространством на датасетах DEAP и DREAMER достигались феноменальные значения: 99.37% (активация) и 99.35% (валентность) на DEAP, а также 99.96%, 99.93%, 99.95% (активация, валентность и доминантность) на DREAMER [6].

Сравнение классификационной точности (валентность и активация) на датасете DEAP представлено на рисунке 2.

Рис. 2. Сравнение классификационной точности (валентность и активация) на датасете DEAP

2. На датасете DREAMER, кроме TDA‑результатов, отмечается:

- Многоканальный CNN-архитектуры показал высокую точность порядка 97% в задачах классификации эмоций, включая валентность, активацию и доминантность [3].

Использование предиктивных моделей, основанных на совмещении UX-метрик и биометрических данных, отражает новый этап развития пользовательских исследований. По данным международных обзоров, включение ЭЭГ, вариабельности сердечного ритма и ЭДА позволяет фиксировать скрытые когнитивные и эмоциональные состояния, которые традиционные UX-методы (опросы, интервью, A/B-тесты) не выявляют.

С практической точки зрения предиктивные модели могут быть встроены в UX-циклы разработки цифровых продуктов. Уже сейчас компании используют айтрекинг и EDA-сенсоры для тестирования рекламы и веб-сайтов (например, в маркетинговых исследованиях Nielsen и iMotions). Интеграция предиктивной аналитики позволит:

- ускорить UX-тестирование, снижая количество «живых» A/B-экспериментов за счёт прогнозов на основе биометрии;

- повысить персонализацию интерфейсов, адаптируя их под эмоциональные и когнитивные особенности пользователя;

- снизить затраты компаний, оптимизируя дизайн до выхода продукта на рынок;

- обеспечить конкурентное преимущество, так как прогнозирование успешности интерфейсов позволяет заранее выявить потенциальные барьеры.

Дальнейшие исследования предиктивных моделей успешности интерфейсов связаны с тремя ключевыми направлениями.

Во-первых, развитие методов искусственного интеллекта – применение глубоких нейросетей (CNN, LSTM, трансформеров) и мультимодальных фреймворков, объединяющих ЭЭГ, ЭКГ, ЭДА, айтрекинг и мимику, что позволит повысить точность прогнозов и приблизить их к реальным сценариям.

Во-вторых, расширение базы биометрических показателей за счёт включения дыхания, температуры кожи, голоса и микромимики. Такой мультисенсорный подход делает модели более устойчивыми и менее зависимыми от индивидуальных различий.

В-третьих, внедрение в промышленный UX-дизайн: интеграция биометрических сенсоров в пользовательские тесты и использование облачных сервисов для автоматизированного анализа интерфейсов. Это позволит ускорить прототипирование и снизить затраты компаний.

Выводы

Таким образом, совмещение поведенческих UX-метрик с биометрическими показателями повышает точность предсказания успешности интерфейсов. Практические эксперименты на открытых датасетах продемонстрировали эффективность гибридных моделей, достигающих до 99% точности в задачах бинарной классификации эмоций.

Несмотря на ограничения, связанные с небольшими выборками и сложностью сбора физиологических данных, перспективы внедрения подобных моделей в промышленный UX-дизайн очевидны. Они открывают возможности для ускоренного тестирования интерфейсов, персонализации взаимодействия и оптимизации цифровых продуктов ещё на этапе проектирования.

Дальнейшие исследования должны быть направлены на расширение базы биометрических сигналов и интеграцию методов искусственного интеллекта для создания устойчивых и масштабируемых решений.

.png&w=640&q=75)