В стадии судебного разбирательства по уголовному делу государственный обвинитель как субъект доказывания осуществляет исследование, переработку и использование уголовно-релевантной информации, которая представлена в виде различного рода доказательств, собранных органами предварительного расследования, и обосновывающих законность и достоверность предъявленного конкретному лицу (лицам) обвинения. Совокупность исследованных судом доказательств согласно ч. 4 ст. 302 УПК РФ должна подтверждать виновность подсудимого в совершении преступления, в противном случае исключается возможность вынесения обвинительного приговора, так как последний не может быть основан на предположениях. В связи с этим задача государственного обвинителя заключается в таком построении процесса представления доказательственного материала, чтобы обеспечить полное, всестороннее и объективное его исследование и, в конечном счете, способствовать постановлению законного, обоснованного и справедливого судебного решения.

Однако выбор наиболее целесообразной тактической линии представления доказательств в суде напрямую зависит от целого ряда ситуационных факторов. Прежде чем принять какое-либо решение, государственный обвинитель должен оценить имеющуюся у него информацию, определить наличие в своем распоряжении на определенный момент необходимых сил и средств, а также на основании профессиональных знаний дать правильную оценку ситуационной характеристике и возможностям использования данных элементов для решения стоящих перед ним задач в процессе доказывания обвинения в суде.

Являясь сложной информационно-познавательной системой, отражающей взаимодействие субъектов доказывания с окружающей действительностью, судебная ситуация содержит совокупность данных об обстоятельствах дела и его участниках, позволяющих на момент судебного разбирательства определить данным субъектам пути использования и получения информации, необходимой для принятия оптимального решения. Информационный, психологический и другие компоненты, составляющие совокупность объективных данных конкретной судебной ситуации, влияют на выбор стороной обвинения (как и стороной защиты) направлений своей деятельности в судебном процессе, в конечном счете, ориентирует суд на постановление приговора по уголовному делу [8].

С позиций криминалистической тактики особый интерес в деятельности по поддержанию государственного обвинения представляют так называемые «проблемные» ситуации, поскольку действия в рамках последних не всегда сопряжено с типовыми решениями. Поэтому чем большим запасом знаний о проблемных криминалистических ситуациях и алгоритмах их решения обладает государственный обвинитель, тем эффективнее идет процесс доказывания суду предъявленного обвинения.

Анализируемый вид ситуаций характеризуются определенными отклонениями от типичных ситуаций, которые связаны с повышенной «незаполненностью» их отдельных структурных компонентов и отсутствием возможностей или ресурсов по восполнению подобных пробелов (получению дополнительных сведений, источников информации, привлечению необходимых сил и средств и др.). В целом, проблемная ситуация — это объективное противоречие между целью деятельности определенного субъекта и возможностью ее достижения с данными ресурсами и в данных условиях.

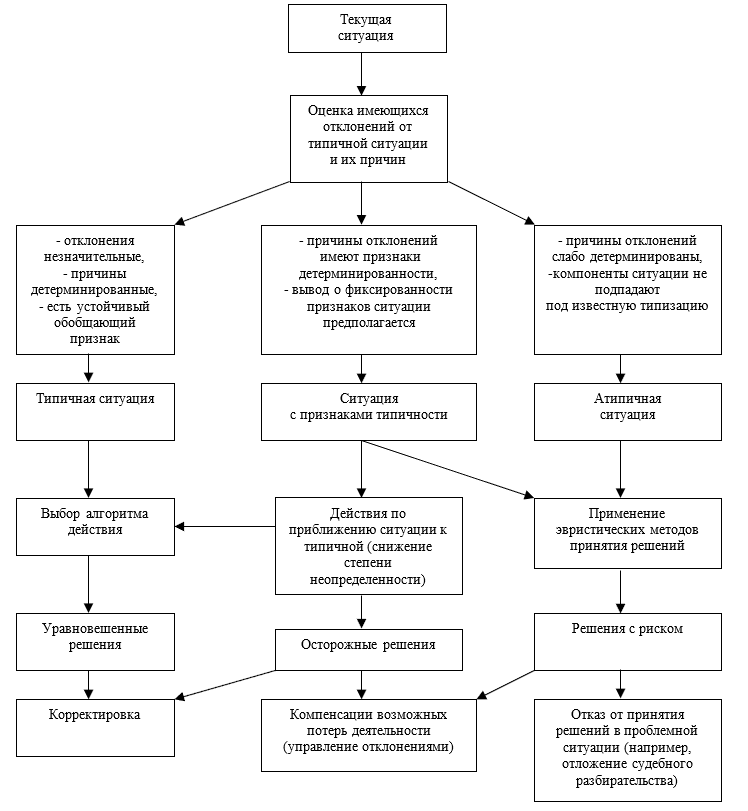

Процесс определения проблемного характера ситуации можно отразить в виде следующей схемы:

Рис. 1

Исходя из представленной схемы, проблемный характер ситуации поддержания государственного обвинения можно рассматривать в двух аспектах.

Во-первых – с оценочной позиции субъекта доказывания ситуация будет носить проблемных характер, когда причины ее отклонений носят слабо детерминированный характер и зафиксировать в ее содержании какой-либо известный обобщающей признак, придающий ей относительно устойчивый характер на определенный момент ее возникновения и оценки, не представляется возможным. В данном случае мы имеем дело с так называемой «атипичной» ситуацией. Сложность решения задач в подобной ситуации вытекает из новизны (нетипичности) проблемы, что обуславливает необходимость принятия новых решений, без использования априорной информации.

Атипичная ситуация – это конкретная ситуация, структурные компоненты которой не подпадают под известную типизацию. Поэтому компоненты атипичной ситуации обладают разной степенью специфичности, а сама ситуация – соответствующей им степенью проблематичности с точки зрения решения задач, стоящих перед субъектом доказывания. Такая ситуация исключает возможность применения заранее известного алгоритма ее разрешения, что существенно затрудняет обвинителю его доказательственную деятельность.

Таким образом, чем выше детерминированность ситуации, тем ниже вероятность перехода ее в область проблемных. Поэтому прогнозирование развития ситуаций, носящих слабо выраженный детерминированный характер, становится слишком сложными, а варианты решения – как правило, излишне рискованными.

К проблемной ситуации по указанному критерию также можно отнести и ситуации «с признаками типичности». Основная проблема в оперировании с данным классом ситуаций заключается в том, что количество возможных типовых ситуаций и сопровождающих их случайных факторов крайне велико, что приводит к определенным затруднениям в выборе субъектом однозначных (детерминированных) программ. Как правило, вывод об устойчивости ситуации делается в том случае, когда отклонения текущей ситуации от типичной оцениваются субъектом доказывания как незначительные при несовпадении отдельных ее параметров. В связи с этим, одной из основных задач ситуационного анализа, проводимого прокурором при анализе исходных ситуаций, является установление не всех, а основных факторов, оказывающих существенное влияние на развитие ситуации, и отбрасывание тех факторов, которые существенного влияния оказать на нее не могут.

Как правило, подобные ситуации уже имели аналоги в прошлой деятельности, но они отличаются некоторыми особенностями. В целом для таких проблемных ситуаций в общем виде известны возможные варианты решений. Необходимо только конкретизировать эти решения применительно к конкретной ситуации. Достигается это отчасти посредством снижения степени неопределенности и приближения ситуации к типичной. В связи с этим определение новизны проблемной ситуации является необходимым компонентом оценочной деятельности прокурора с целью нахождения возможных прецедентов ее решения и определения степени эффективности прошлых решений применительно к настоящей проблемной ситуации.

Во-вторых, с позиций возможностей решения конкретных задач деятельности проблемная ситуация – это фактическая обстановка, данные о которой затрудняют принятие прокурором оптимального решения по выбору способа управляющего воздействия на отдельные ее компоненты с учетом наличных ресурсов и определению алгоритма достижения целей деятельности в конкретных условиях его осуществления.

Как можно заметить, проблемный характер принятия решений связан, прежде всего, со степенью неопределенности (касательно возможностей получения дополнительных данных, или сложностью выбора средств и способов использования имеющихся). В процессе доказательственной деятельности такая неопределенность вытекает из оценки доказательственной информации, необходимой для решения типовых тактических задач: связанных с недостатком доказательственной информации; вызванных противоречивостью доказательственной информации (имеющейся и вновь поступающей); обусловленных необходимостью производства в процессе доказывания большого количества и различной степени сложности операций.

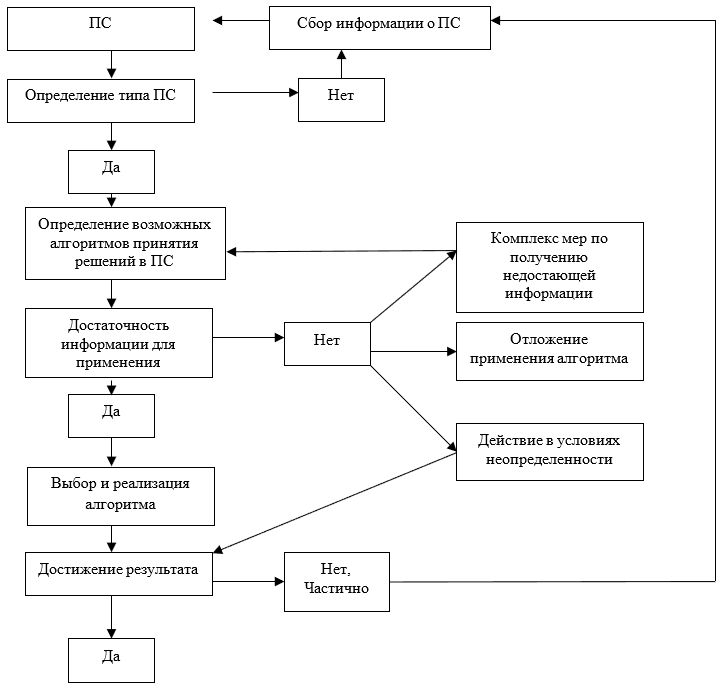

Таким образом, если в ситуациях деятельности по поддержанию государственного обвинения имеет место неопределенность информации, то это предполагает, как правило, следующие варианты принятия тактических решений:

- реализация комплекса мер, направленных на получение недостающей информации;

- отказ от попыток получения дополнительной информации и принятие решений в имеющихся условиях неопределенности;

- отложение применения алгоритма по выходу из проблемной ситуации.

С данных позиций типовой алгоритм действия прокурора в проблемных ситуациях поддержания государственного обвинения выглядит, на наш взгляд, следующим образом:

Рис. 2

К числу объективных факторов, детерминирующих возникновение проблемных ситуаций в деятельности по поддержанию государственного обвинения, разные авторы относят следующие: наличие неустранимых недостатков в системе обвинительных доказательств; криминалистическую сложность процесса поддержания государственного обвинения; изменение показаний участников процесса в ходе судебного разбирательства; выдвижение оправдательных версий подсудимыми; появление в суде данных, ставящих под сомнение допустимость и достоверность обвинительных доказательств; противодействие со стороны защиты; наличие конфликтных ситуаций и др. [1, с. 276; 7, с.20].

В первую очередь проблемный характер ситуаций детерминирован ошибками, допускаемыми субъектами уголовного преследования. А поскольку ситуации анализируются через призму категории «деятельность», постольку ошибки в тактике поддержания государственного обвинения можно типизировать по разным компонентам такой деятельности (этапам, составам): аналитические ошибки; ошибки прогнозирования; ошибки выбора алгоритма деятельности; организационные; операционные. В частности к причинам аналитических ошибок, приводящим к возникновению ситуаций усложняющих исследование доказательств в суде, отдельные авторы справедливо относят недостаточное изучение прокурором материалов уголовного дела [2, с. 12]. К прогностическим ошибкам – отсутствие должного взаимодействия с органами, осуществляющими предварительное расследование, что является причиной возникновения ситуаций, связанных с «непредвиденным» для прокурора изменением позиции подсудимого относительно занимаемой им на предварительном следствии или предоставлением стороной защиты доказательств, нейтрализующих или ставящих под сомнение доказательства стороны обвинения [5, с. 29]. А к операционным ошибкам, связанным с определением оптимального порядка исследования доказательств, могут приводить, зачастую, организационные сложности, в частности, сложность уголовного дела, неявка определенных лиц в судебное заседание и др.

Определение проблемного характера текущих ситуаций и их дальнейшая классификация возможна также и по составляющим их компонентам: информационному; тактическому; организационному; психологическому. При этом необходимо учитывать, что составляющие проблемную ситуацию компоненты тесно связаны. Так, наличие противодействия в виде изменения показаний участниками процесса в суде сопряжено, как правило, со слабой доказательственной базой обвинения или наличием в ней неустранимых противоречий. Причиной возникновения «непредвиденных» конфликтных ситуаций в суде могут служить организационные упущения прокурора, связанные с недостаточным взаимодействием на стадии подготовки к поддержанию обвинения в суде с участниками стороны обвинения или субъектами, осуществлявшими предварительное расследование. А ошибки в определении наиболее оптимального порядка исследования доказательств сопряжены со слабым анализом версий обвинения и защиты, изложенных в материалах уголовного дела, что порой приводит, как отмечает В.Л. Кудрявцев, к логическим разрывам и противоречиям в выстроенной прокурором очередности исследования доказательств, которыми зачастую пользуется сторона защиты в своих тактических целях [6, с. 31 – 32]. Представляется, что выявление подобных связей помогает прокурору определить причинно-следственную зависимость возникновения проблемной ситуации и способствует выработке комплексного решения по ее преодолению.

Таким образом, деятельностный подход позволяет проследить развитие ситуации в ее динамике, где каждый последующий этап деятельности обладает по отношению к предыдущему характером решения, а по отношению к последующему, зачастую, характером проблемы [1]. Так, для предупреждения возможных проблемных ситуаций, связанных с представлением и исследованием доказательств обвинения в суде, особенно в тех случаях, когда имеются такие организационные сложности, как большая свидетельская база по уголовному делу, прокурору еще на этапе изучения материалов дела целесообразно определиться с последовательностью допросов свидетелей и рекомендовать суду их вызов на определенный день [4, с. 7].

В связи с этим процесс принятия решений в проблемных ситуациях связан с постоянным взаимодействием входящих в ее состав статических (структурных) и динамических составляющих. Первые позволяют представить исходную ситуацию на структурном уровне как совокупность взаимосвязанных компонентов, определяющих тип ситуации. А вторые связаны с постоянным анализом трансформации исходной ситуации в конечную в процессе различных этапов деятельности, в рамках которых реализуются отдельные приемы управляющего воздействия на отдельные компоненты ситуации.

[1] Придерживаясь аналогичного подхода, Д.В. Ким предлагает дифференцировать судебные ситуации на три разновидности в зависимости от того, на каком этапе судебного процесса они возникают: 1) ситуации первоначального этапа рассмотрения уголовных дел, охватывающие подготовительную часть судебного разбирательства; 2) ситуации дальнейшего судебного рассмотрения уголовного дела, охватывающие судебное следствие, судебные прения, последнее слово подсудимого; 3) ситуации заключительного этапа, охватывающие постановление и провозглашение приговора [3, с.23].

.png&w=640&q=75)