Ключевой характеристикой пассажирского транспорта является пассажиропоток, который представляет собой количество пассажиров, путешествующих в единицу времени в одном или двух направлениях в данном пункте.

Обычно он выражается как количество пассажирских перевозок в единицу времени в прямом и обратном направлении на отдельных участках района или города, а также количество прибытий, отправлений и пересадок в час, день, месяц и год на отдельных пунктах, станциях, остановках и точках.

Движение населения – это среднее количество поездок на одного жителя в год в данном городе.

p=Ar/N

где Ar – годовой пассажирооборот города;

N – общее число жителей.

Мобильность населения города в основном зависит от размера города, его населения и его богатства, рассредоточенности основных жилых районов, качества существующей транспортной системы, стоимости проезда и многих других факторов. Мобильность населения в целом выше в крупных городах, где для работы требуется преодолевать большие расстояния, чем в небольших городах, благодаря наличию общественных пространств, мест отдыха, стадионов и массового пассажирского транспорта. Чтобы получить более точное представление о мобильности конкретных групп населения, необходима статистика по конкретным регионам.

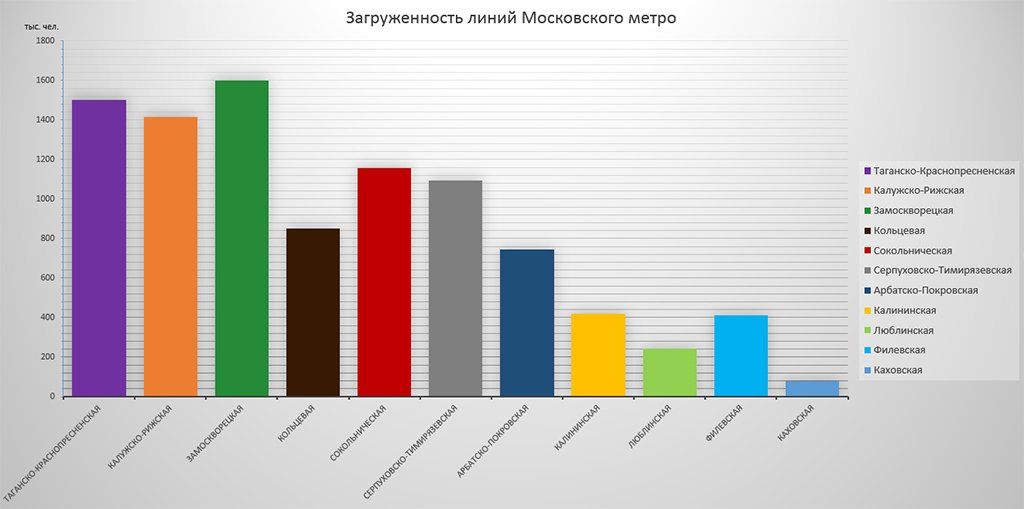

Пассажиропоток в московском метрополитене составляет более 8 миллионов человек (рис.1), что свидетельствует о большой востребованности транспортной системы в условиях города, объём пассажирских перевозок растёт и становится настолько большим, что существующая сеть линий не может справиться с этой транспортной проблемой. Поэтому возводятся новые станции и новые линии метрополитена, для разгрузки существующих станций, а также для покрытия новых районов, примыкающих к городу и разрастающихся с каждым годом. Следовательно, растет спрос и на проектирование в данных условиях. В современных реалиях мы уже имеем преимущество, так как можем полностью опираться на опыт наших предшественников, труды научных институтов и проектных организаций с успешными реализованных проектами любой технической сложности за их плечами. Основываясь на их методах и расчетах, но всё время их совершенствуя, а также включая в разработку современные методы расчета и трехмерного моделирования, мы можем привести проект к самому оптимальному виду и максимальной степенью безопасности для окружающей среды.

Рис. 1. Диаграмма загруженности линий московского метрополитена по линиям

Решение таких проблем, как организация пассажирских перевозок в крупных городах, является особенно трудным и сложным делом, которое может быть выполнено только на научной основе, опираясь на большой опыт и нормативную документацию. Требуется значительное углубленное исследование всех нюансов местности, транспортно-пересадочных систем и в целом, всей городской среды. Наиболее базовыми характеристиками мегаполиса, влияющими на оптимальное решение транспортных проблем, в том числе и на проектирование метрополитенов, являются рельеф местности, существующая и проектируемая застройка в различных частях города, плотность населения этих районов, характеристики и величины пассажирооборота и пассажирооборота отдельных видов городского транспорта в транспортных узлах городских районов, внутригородских и пригородных Существующие планы и прогнозы по всем видам линий пассажирского транспорта, распределение линий городского и пригородного пассажирского транспорта, количество пассажиров и их численность в пределах города.

Основой для проектирования перспективной и оптимальной схемы линии городского метрополитена является детальная работа со всеми опубликованными материалами.

Глубокие станции, использующие метод закрытых работ, наиболее распространены при строительстве новейших линий метрополитена в крупных городских центрах, например, таких как Москва или Санкт-Петербург. Как и при прокладке железнодорожных линий, станции строятся без врезания в поверхность земли, что позволяет избежать ограничений движения и нарушения нормальной городской жизни, что является главным преимуществом этого метода. В этом случае подземная линия может быть проложена, а станция расположена на относительно глубоком уровне, независимо от существующей и планируемой городской застройки.

Станционные тоннели выбираются на глубине, где сохраняется устойчивая кровля из коренных пород, чтобы их можно было прорыть без сложных и дорогих специальных методов строительства.

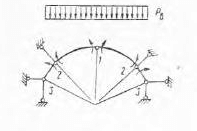

Если рассматривать проектирование станций глубокого заложения, то их можно классифицировать как односводчатые, двусводчатые, трехсводчатые и многосводчатые. Тот или иной тип станции выбирается на основе технических и экономических соображений, с учетом инженерно-геологических условий и особенностей эксплуатации станции. На глубоких станциях обычно используются эскалаторные подъемники, а для маломобильных людей должны быть предусмотрены лифты. Вертикальная ось эскалаторного подъемника составляет 30° к горизонтальной линии и в большинстве случаев совпадает с вертикальной осью станции. Эскалаторы обычно устанавливаются на уровне подземного перехода на верхнем уровне и на уровне платформы станции на нижнем уровне. Там, где необходимо расположить эскалаторы под значительным углом к вертикальной оси станции, самая нижняя часть эскалатора находится примерно на 3 м выше платформы, и пассажиры преодолевают эту 3-метровую высоту с помощью лестницы.

В московском метрополитене множество станций глубокого заложения, и одна из их представителей станция «Маяковская» (рис.2). Станция глубокого заложения и колонного типа, она была торжественно отворена 11 сентября 1938 года. Автор проекта станции, архитектор Душкин Алексей Николаевич (24.12.1904 – 8.10.1977). Его проектами уже были некоторые станции метрополитена, такие как «Новослободская», «Кропоткинская, а еще «Площадь Революции» и «Автозаводская». Проект станции был новаторским и инновационным для того времени, хотя уже встречались похожие станции колонного типа в метрополитене Нью-Йорка, но принимая во внимание все технические сложности при проектировании данной станции, бесспорно, можно смело заявлять, что она является первой в своем роде. В отличие от станций со стальными башнями, где вертикальный неф "независим" с помощью огромной стальной башни, на "Маяковской", с философией Алексея Николаевича о «подземном пространстве», путевой тоннель и центральный зал сгруппированы вместе как одна большая пролетная конструкция. Никогда еще подземный дворец не обладал такой свободой, высотой, легкостью и объемом.

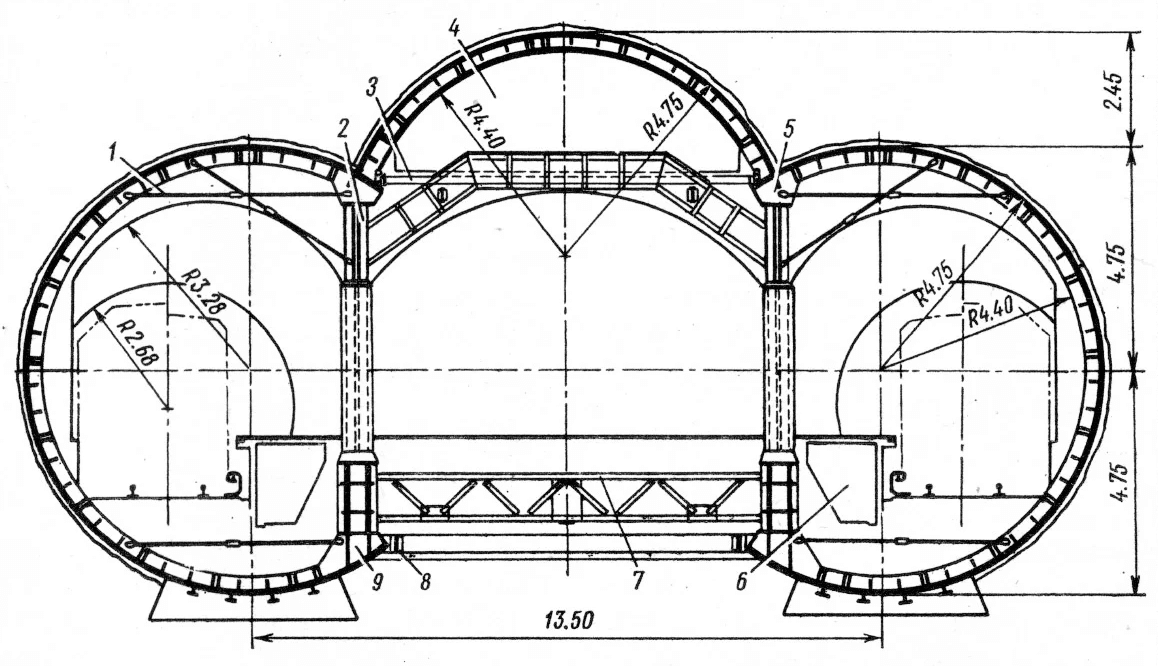

Конструкция сооружения является колонной трёхсводчатой с глубиной заложения 34 метра.

Рис. 2. Чертеж станции метрополитена Москвы «Маяковская»

Ширина платформенной части достигает 14,3 метра, в длину же она доходит до 156 метров. Стальные колонны с поперечным сечением 65 x 75 см поддерживают свод. Колонны располагаются на продольных металлических балках с диаметром 1.6 метра, помещенных поверх бетонной части плиты. Ряд металлических колонн выстраивается вдоль центральной части станции для увеличения жесткости конструкции. По высоте центральный пролет свода доходит до 5,3 метра, а ширина пролета составляет 8,9 метра, расстояние между непосредственно самими арками – 4,2 метра (рис.3).

При возведении конструкции станции в первую очередь были оборудованы боковые тоннели. Средний пролет был построен с помощью незамкнутого щита. Щит был установлен внутри станции, а для перемещения были организованы ролики, проложенные в боковых туннелях. Промежуточная конструкция свода была жестко соединена с крайними туннельными тюбингами продольными металлическими балками, поддерживаемыми колоннами. Горизонтальные станционные тоннели имели диаметр 9,5 метров, расположенные на удалении 13,5 метров друг от друга. Продольная ось станции находится на пикете ПК19+53.4. К станции примыкают следующие перегоны: нечетное направление: «Маяковская»-«Белорусская»; четное направление: «Маяковская» - «Тверская»; расстояние до станции «Белорусская»: 1025 метров, а расстояние до станции «Тверская» составляет 923 метра между пикетами станций.

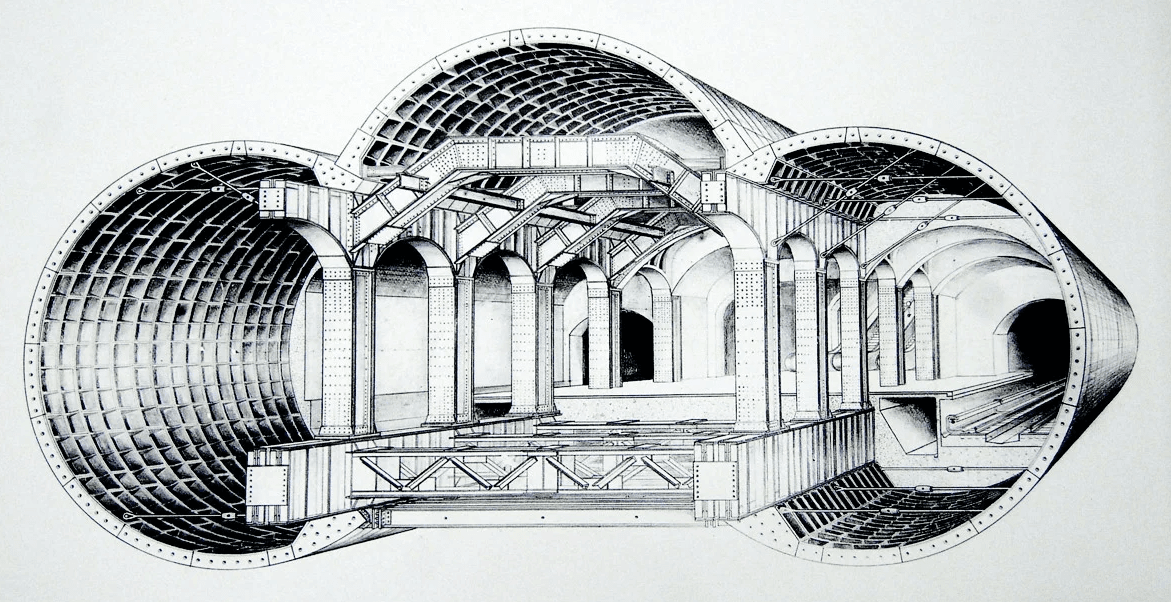

Рис. 3. Трехмерная модель станции метрополитена Москвы «Маяковская»

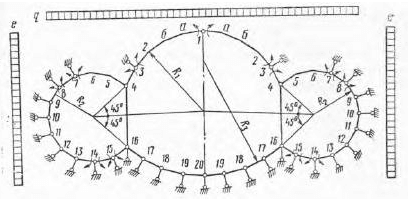

Учитывая последовательность строительства отдельных звеньев станции и результаты реального исследования на местности и статистической работы, представляется возможным рассчитывать их конструктивные элементы по отдельности (рис. 4).

Рис. 4. Расчетная схема обделки станции колонного типа

В таком случае проектные чертежи обделки раскрывающегося тоннеля и промежуточного свода можно рассмотреть отдельно (согласно публикации Ленинградского института железнодорожного транспорта и Московского государственного университета путей сообщения). В этом случае горизонтальное перемещение узла 10 невозможно из-за мощности лотка в промежуточном участке. Жесткость внутренних несущих элементов 0-10 (колонна) должна быть связана с жесткостью одного кольца или одного погонного метра обделки, в зависимости от её ширины, принимаемой для расчета проектировщиками.

Прогон внутренней несущей конструкции колонной станции можно рассчитать, рассматривая конструкцию как одношарнирный свод с расчетным пролетом, который равен расстоянию между осью колонн, или как двуконсольную однопролетную балку переменного сечения, в зависимости от расположения монтажного шва. Конструкция колонн должна быть основана на жестком соединении с прогонами. Нагрузки на колонны близки к центральной нагрузке, а момент инерции сечения колонн в расчетном направлении примерно одинаков, но все же следует предусмотреть некоторый допуск на эксцентриситет вертикальной нагрузки, порядка пяти сантиметров. Станции без посадочных платформ и с вертикальными чугунными стенами с проемами вместо колонн также классифицируются как станции колонного типа. Расчет таких станций также может быть выполнен методом «Метропроект» с использованием базовой системы, показанной на рисунке 5.

В данном варианте следует обделка рассчитывается как вертикальная Рв, а также горизонтальная Pг нагрузки. Предполагается, что эти нагрузки не являются равномерными, поскольку состояние грунта зависит геометрических характеристик конкретного котлована станции. К примеру, если станция должна быть построена в районе плотной глины, данное исследование показывает, что вертикальную нагрузку в боковом своде можно считать равной 1,2 от веса всего грунта, расположенного над сооружением, и 0,8 при расположении в среднем. Структура станции принимается как одно целое, без разделения контуров. В качестве базовой системы принят трехшарнирный свод, расположенный в средней арке конструкции, поддерживаемый шарнирной цепью в узлах зоны отпора горных пород, создающими упругие реакции, которые можно определить, опираясь на гипотезу Фусса-Винклера.

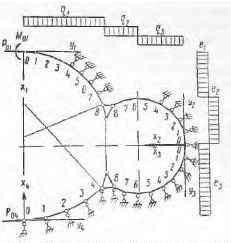

Рис. 5. Расчетная схема станции без посадочных платформ («Метропроект»)

В узлах 1 и 3 средней части арки и в узлах с 7 по 15 боковых частей вводятся шарниры, а для устранения вращения элементов разрывной цепи вводятся парные изгибающие моменты. Лотковая плита промежуточного тоннеля, состоящая из блоков без растягивающих связей на стыках, предполагается как разорванная шарнирная цепь с упругой опорой в узлах.

Проект данных сооружений, проходимых путём глубокого заложения определяет условия работы на заключительном этапе строительства станции. В результате же моделирования данного типа конструкций выяснилось, что основные расчетные загружения принимаются на момент возведения среднего участка.

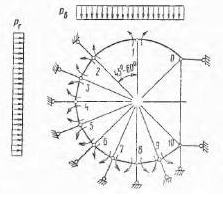

К.т.н. Борис Зиновьевич Амусин успешно использовал компьютерное моделирование для определения усилий на разных элементах сооружения, как на отдельных, так и на заключительных этапах работы с помощью метода, использующего исходные параметры в матричной форме. Согласно данному методу, общий контур структуры станции был разделен на 4 элемента, каждый из которых был заменен восьмичастной вписанной полилинией. Однако в IV системе координат все кривые участки были заменены полилинией с четырьмя секторами (рис. 6).

Рис. 6. Расчетная схема станции без посадочных платформ (начальные параметры)

Неизвестными представляются в данном способе начальные параметры: в 1 системе координат U01, P01 и M01 (остальные равны нулю в связи с симметрией); во 2 системе координат U02, V02, ф02, T02, P02 и M02; в 3 системе координат тоже шесть: U03, V03, ф03, T03, P03, M03, а в системе 4: U04, P04, M04, где Unm, Vnm, Tnm, Pnm – проекции перемещения и внутренние силы по осям OX и OY соответственно, фnm – это угол поворота, Mnm – это изгибающий момент, n – номер узла, m – номер системы координат.

В итоге мы имеем двенадцать неизвестных изначальных параметра, которые можно определить из двенадцати уравнений равновесия:

|

1. P81-T82=0; 2. M81=0; 3. M82=0; 4. U82+V81=0; 5. V82+U81=0; 6. T81-P82+X=0 |

7. T44-P83+X=0 8. P44-T83=0 9. M83=0 10. M44=0 11. V44+U83=0 12. U44+V83=0 |

Также составляем дополнительное уравнение для определения усилий Х в разделительной стенке:

U81+U44+Xl/EF=0,

где l, E и F – это длина, модуль упругости материала и расчетное поперечное сечение стенки.

После определения искомых параметров расчетные параметры для всех структурных единиц, такие как нормальные и упругие силы реакции, рассчитываются с помощью матричных уравнений.

Разница в схемах Бориса Зиновьевича и «Метропроекта» в том, что стыки между потолочными балками и переборками представляют собой не одиночный шарнир, а жесткие шарнирные треугольники, которые наиболее подходят для данной конструкции опорного узла.

Результаты компьютерных расчетов показали, что расчетный изгибающий момент среднего тоннеля был значительно снижен при поэтапном расчете конструкции с учетом данного способа строительства. Так же отрицательный изгибающий момент в боковом своде тоннеля уменьшается в два раза, а в средней части возникает положительный момент. Этот факт был подтвержден трещинообразованием на внутренней поверхности облицовки на месте и в модели. А смещение несущих узлов происходит в противоположных направлениях на разных этапах работы, что также изменяет статическое поведение конструкции станции. Применение машинных методов расчета увеличивает возможность выявления различных поведений конструкции, что не так информативно при ручном расчете.

Выводы

В условиях стесненной городской застройки можно и нужно возводить новые транспортные узлы для увеличения пропускной способности транспорта и удобства граждан. В Москве на сегодняшний день множество новых станций и линий метрополитенов возводятся в черте города и уже выходят за его переделы, а прекрасно логистически продуманные транспортно-пересадочные узлы Московского Центрального Кольца делают доступным каждый уголок большого города. Несмотря на все трудности проектирования, строить в усложненных условиях подобные объекты начали уже давно, что мы видим на примере станции «Маяковская», в связи с чем накопленный опыт в нынешнее время даёт возможность для безграничного продумывания и совершенствования проектов. Современные расчетные комплекты и программы для трехмерного моделирования объекта строительства на стадии его проектирования многократно снижают возможные недочёты проекта и значительно повышают эффективность проектирования.

.png&w=640&q=75)