Известно, что степень антропогенного воздействия на территории Восточно-Европейской равнины усиливается при движении с севера на юг. Это подтверждается изменением как отдельных составляющих ландшафта, так и комплексным преобразованием его структуры. Наиболее показательным элементом изменчивости ландшафта является степень преобразования растительности на его территории. В лесной зоне наглядным индикатором антропогенного воздействия может служить доля вырубок, гарей и мелколиственных лесов, возобновляющихся на их месте, раздробленность и мозаичность растительности; в лесостепной и степной зонах – доля сельскохозяйственных угодий, в частности распаханных территорий.

Сила антропогенного пресса на природные территории коррелирует и с плотностью народонаселения, числом и размерами населенных пунктов, которые в свою очередь сложились во многом под влиянием климатических условий, исторических и социальных причин.

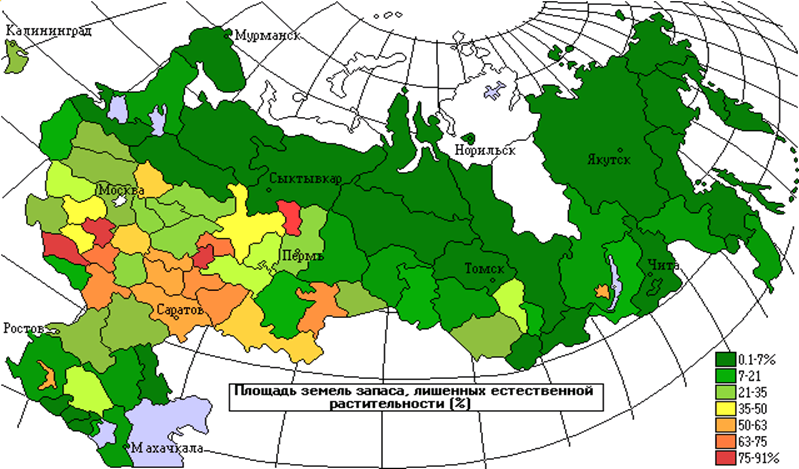

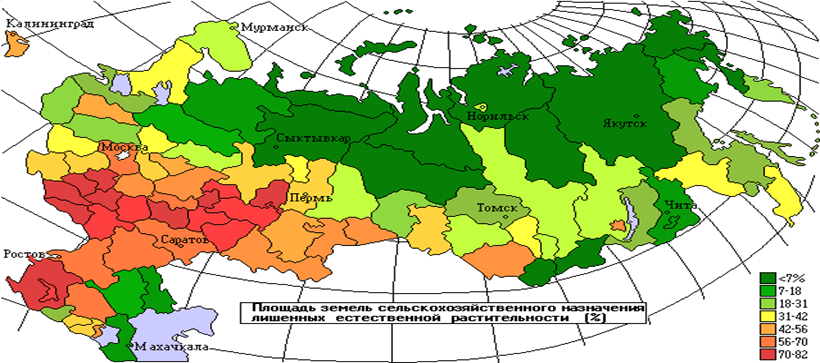

В настоящее время пространственное изменение указанных, а также ряда других параметров среды прослежено на многих картографических материалах и в литературе, четко видно, что на Восточно-Европейской равнине при движении с севера на юг от средней тайги, доля территорий, лишенных естественной растительности, увеличивается от 0,1-7% до 75-91%, что свидетельствует об усилении интенсивности антропогенного воздействия в том же направлении. Особенно резко это проявляется на юге лесной зоны, в лесостепи и степи европейской части России. Еще нагляднее прослеживается изменение освоенных сельскохозяйственных территорий. Лесные пожары имеют настолько широкое распространение, что во многом определяют возрастную структуру и состав лесов, мозаичность и разнообразие лесных формаций не только в России, но даже в Западной Европе, особенно в Средиземноморье. Влияние вырубок испытала на себе значительная часть всех лесов Восточно-Европейской равнины. Так, «… только за период Великой Отечественной войны в лесах Гослесфонда Московской области вырублено спелых и приспевающих насаждений 30 расчетных годичных лесосек». Распаханность территории также увеличивается при движении с севера на юг, и в степной зоне Европейской части достигает 80% площади; практически полностью распаханы черноземы на водоразделах.

В современном природопользовании России «темпы снижения производства намного опережают темпы сокращения его «давления» на природную среду. Прогрессирует экологическая деградация хозяйственной структуры». В итоге можно констатировать, что антропогенные преобразования мест обитания птиц на Восточно-Европейской равнине весьма широко распространены. При этом возникают новые места обитания антропогенного происхождения, занимающие большие пространства, иногда полностью изменяющие облик ландшафта и соответственно его орнитокомплекса.

Поэтому, при изучении птиц Восточной Европы, особенно с целью кадастрово-ресурсных оценок, необходимо учитывать широту и степень антропогенной преобразованности естественных ландшафтов. Все это в полной мере касается распространения и численности рябчика в лесной зоне Восточно-Европейской равнины в границах России.

Рис. 1. Площадь земель, лишенных естественной растительности, % [4]

Рис. 2. Площадь сельскохозяйственных земель, лишенных естественной растительности, % [4]

В Архангельской и Вологодской областях осенью и зимой они держатся вблизи воды в березовых и ольховых логах, где сначала кормятся ягодами рябины, а потом почками. К весне рябчики оставляют эти места, и на весь гнездовый период перебираются в хвойные леса. Численность рябчика на большей части области его распространения сравнительно высокая. На Европейском Севере, в припечорских лесах, на площади в 1 кв. км насчитывают в среднем от 17 до 37 птиц. В Горьковской области, в отдельных местах, в некоторые годы насчитывали до 75-100 рябчиков на 1 кв. км. У северных и южных границ ареала, а также в густонаселенных районах численность рябчика значительно ниже. Основные естественные запасы рябчика сосредоточены в еловых массивах северо-востока Европейской части РФ, на Среднем и Северном Урале, в Зауралье, в средней полосе Сибири и на горных хребтах по ее южным границам до Бурятии и Монголии включительно. В Приморье и уссурийской тайге рябчиков сравнительно мало. Уже давно на значительных пространствах ареала численность рябчика лимитирует прежде всего человек. Сравнительное обилие, легкость добычи и высокие вкусовые качества издавна сделали рябчика объектом интенсивного промысла. Нередко рябчики в целых областях вследствие весенней охоты с манком выбивались начисто и вид спасали только огромные естественные резерваты, не освоенные человеком.

Высокая плодовитость давала возможность рябчику в конечном счете покрывать все потери, понесенные в результате промысла. Однако еще два фактора антропогенного характера, нередко выступающие вместе, оказались для него смертельными – это постоянное беспокойство и уничтожение крупных лесных массивов. Обширные леса вокруг ряда городов после превращения их в рекреационные зоны буквально вытаптываются людьми, и самки рябчика не в состоянии благополучно вывести птенцов. Птице если удается высидеть кладку, то частые вспугивания выводка людьми довольно быстро приводят к его гибели. Уничтожение крупных лесных массивов и превращение их в лесные острова тоже ведут к уничтожению рябчиков, ибо в изоляции маленькие популяции существовать не могут. Это демонстрирует опыт густонаселенной части Европейской России, где, несмотря на охрану, рябчик продолжает вымирать. Об этом же говорит и исчезновение рябчика в лесных массивах лесостепной полосы европейской части России за последние сто лет. Есть еще один фактор – это химическое загрязнение среды, нарастающее быстрыми темпами, губительно воздействующий не только на рябчиков, но и вообще на все живое.

Близость жилья человека, как фактор, влияющий на состояние птиц, имеющих важное хозяйственное значение, выражается в непосредственном преследовании (фактор охоты) и в косвенном воздействии (вырубки леса, весенние палы, выпас скота, рекреация и др.). Построенная модель позволяет выделить четыре зоны, отличающиеся антропогенной нагрузкой:

- 1-я зона – удаление от населенного пункта до 3,5-4 км характеризуется наибольшим разнообразным антропогенным воздействием, охота случайна, но из-за массовости явления прямое изъятие, как правило, достигает критических величин;

- 2-я зона – удаление до 12-13 км отличается уменьшением числа антропогенных факторов при возрастании целевой любительской охоты;

- 3-я зона – удаление до 21-23 км характеризуется общим снижением антропогенного воздействия;

- 4-я зона – удаление до 24-25 км и более является зоной промышленной заготовки леса и промысловой охоты.

При моделировании за 100 % нами принята средняя максимальная плотность населения птиц, характерная для данного типа местообитаний подзоны. Выделенная по силе антропогенного воздействия в настоящее время зона 1 отличается присутствием только рябчика и тетерева при минимальных значениях их обилия (18-25 % от максимальной плотности). Однако в ряде мест наблюдается проявление смещения части тетеревов в предзимний период.

При удалении от населенного пункта на 12-13 км (зона 2) появляется глухарь, но в долевом отношении (7-8 % от максимальной плотности) правильнее говорить о его присутствии, поскольку вид испытывает сильную разно-факторную нагрузку, в том числе добычу с использованием транспортных средств и охоту на токах. Постепенное нарастание обилия тетерева и рябчика происходит до 8 км, затем (с 8-9 км) наблюдается скачкообразное возрастание, связанное как с уменьшением хозяйственной деятельности человека, оказывающей трансформирующее воздействие на среду обитания видов, так и со снижением хаотичного, но массового изъятия птиц. В типичных биотопах вида поздней осенью плотность рябчика составляет 10-25 особей /км2, а в некоторых местах и больше (30-40). Однако в последнее десятилетие в ряде мест Енисейской равнины наблюдается сокращение обилия рябчика и в этой зоне, особенно в угодьях, регулярно посещаемых людьми.

Полученные результаты в целом вполне объективно отражают характер и силу антропогенного воздействия на обилие рассматриваемых видов в окрестностях населенных пунктов численностью в 1-1,3 тыс. человек. Построенная усредненная модель позволяет выделить четыре зоны, отличающиеся разнонаправленной антропогенной нагрузкой, и проследить изменение обилия трех основных видов тетеревиных в зависимости от удаленности населенного пункта. Показано, что по целому ряду причин прямая линейная зависимость отсутствует. Максимальными значениями плотности населения рябчика, а также резким увеличением обилия глухаря (до 60 % от максимального показателя), характеризуется зона 3 – удаление до 21-23 км.

Полученные результаты в целом оказались идентичными для целой группы населенных пунктов, что позволяет говорить о том, что выявленные зависимости вполне объективно отражают характер и силу данного антропогенного воздействия на обилие тетеревиных птиц. Близость жилья человека на состоянии тетеревиных птиц выражается как в непосредственном преследовании (фактор охоты), так и в косвенном (вырубки леса, весенние палы, выпас скота, рекреация и др.). При реализации основных положений ФЗ «Об охоте..», касающихся угодий общего пользования, следует еще раз подчеркнуть, что рациональное использование и сохранение ресурсов тетеревиных птиц станет возможным только при выполнении ряда условий, таких, как мониторинг состояния ресурсов, грамотная организация, регулирование и контроль охоты, обеспечение оптимального уровня воспроизводства их запасов путем проведения как охранных, так и биотехнических мероприятий.

.png&w=640&q=75)