1. Обеспеченность водными ресурсами

Российская Федерация обладает богатыми природными ресурсами и минерально-сырьевой базой, которые являются национальным достоянием, донорами российской экономики, дают стратегическое преимущество, обеспечивают развитие страны и её переход на новый технологический уклад. Перечень основных стратегически важных минеральных ресурсов утверждён распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 января 1996 года №50-р.

Водные ресурсы также относятся к стратегически важным. Пресная вода используется для производственных, сельскохозяйственных, бытовых и иных нужд, притом большая часть потребляемой воды используется для обеспечения промышленности и сельского хозяйства. Источники пресной воды могут быть подземными и надземными, и некоторые из них являются невозобновляемыми. Количество используемых грунтовых вод за ХХ век увеличилось в пять раз и составляет около двадцати процентов от общего водопотребления.

Подземные воды – специфическое полезное ископаемое в отношении поисков, разведки месторождений, добычи и учёта. Наращивание сырьевой базы пресной воды является актуальной задачей для России и других стран мира. Потребность человечества в подземных водах будет возрастать в долгосрочной перспективе по причине увеличения численности населения Земли.

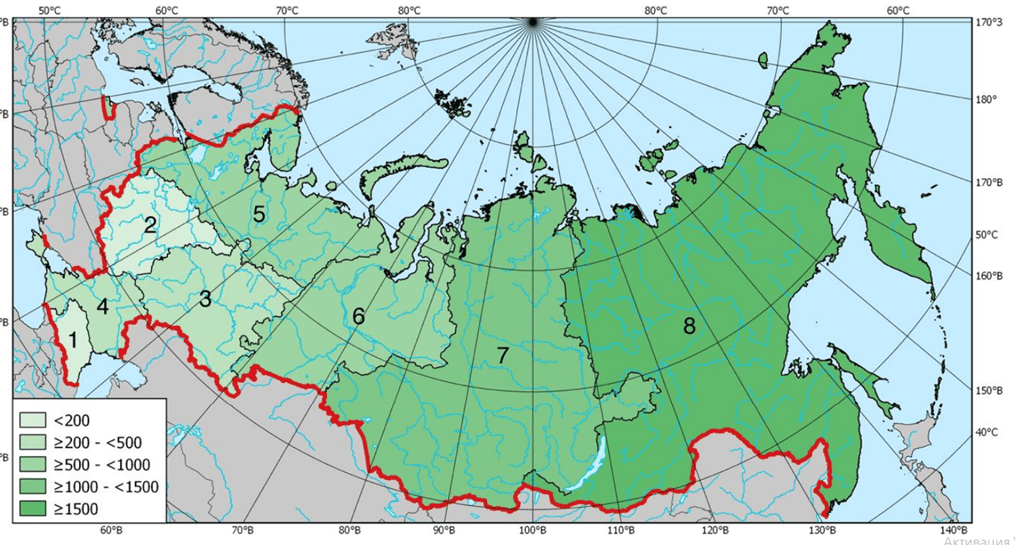

На данный момент в Российской Федерации ситуация с запасами воды считается удовлетворительной, однако обеспеченность водными ресурсами крайне неравномерна и зависит от региона. Так, в самой освоенной и густонаселённой, где проживает более 70% населения, европейской части страны сосредоточено не более 10% всех водных ресурсов, и в маловодные годы возникает локальный дефицит. К районам с возникающим локальным дефицитом относится Краснодарский край. Южный Федеральный округ, в состав которого входит Краснодарский край, является регионом со сравнительно бедными ресурсами поверхностных вод и интенсивным хозяйственным водопотреблением. Это указывает на необходимость особенно бережливого отношения к местным водоёмам. Картографические материалы о качестве и количестве пресных водных ресурсов Российской Федерации показаны на рисунке 1. Объёмы речного стока, км3/год представлены в таблице 1. Показанная информация демонстрирует ситуацию на 2019 год по данным мониторинга Росгидромета.

Рис. 1. Средние значения речного стока на территории Российской Федерации (многолетние), км3 в год

Таблица 1

Средние значения речного стока по федеральным округам РФ

|

№ на карте |

Наименование ФО |

Среднее многолетнее значение объёма речного стока, км3 в год |

|---|---|---|

|

1 |

Северо-Кавказский ФО |

28 |

|

2 |

Центральный ФО |

126,1 |

|

3 |

Приволжский ФО |

271.3 |

|

4 |

Южный ФО |

288,3 |

|

5 |

Северо-Западный ФО |

570,2 |

|

6 |

Уральский ФО |

597,3 |

|

7 |

Сибирский ФО |

1303,2 |

|

8 |

Дальневосточный ФО |

1960,3 |

Самым бедным регионом с точки зрения обеспеченности ресурсами пресной воды является Северо-Кавказский федеральный округ. Близрасположенный к нему Южный федеральный округ, согласно представленным выше данным, является менее вододефицитным регионом. Площадь Северокавказского ФО составляет 170400 км2, площадь Южного ФО составляет 447900 км2, следовательно, водообеспеченность Северо-Кавказского ФО составляет 164320 м3 пресной воды на км2 площади земли. Южный ФО обладает значительно большими ресурсами пресной речной воды – водообеспеченность региона составляет 643670 м3 пресной воды на км2 площади земли. Из данного арифметического вычисления видно, что объём пресной воды на единицу площади Южного ФО в 4 раза превышает таковой в Северо-Кавказском ФО и является показателем ниже среднего для России.

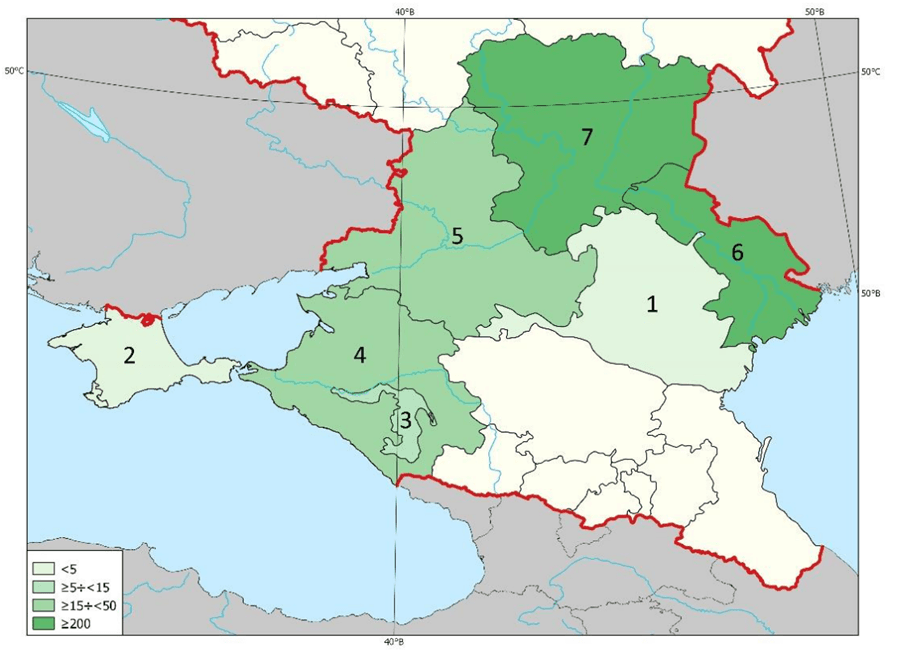

Южный федеральный округ включает в себя семь субъектов федерации. Среднее значение речного стока для каждого из субъектов представлено в таблице 2. Отображение объёма речного стока в субъектах проилюстрировано на рисунке 2 [1].

Таблица 2

Средние значения речного стока по субъектам южного ФО

|

№ на карте |

Наименование субъекта |

Среднее многолетнее значение объёма речного стока, км3 в год |

|---|---|---|

|

1 |

Республика Калмыкия |

0,4 |

|

2 |

Республика Крым |

1,0 |

|

3 |

Республика Адыгея |

14,1 |

|

4 |

Краснодарский край |

23,0 |

|

5 |

Ростовская область |

26,9 |

|

6 |

Астраханская область |

237,7 |

|

7 |

Волгоградская область |

258,6 |

Рис. 2. Среднее значение речного стока (многолетнее) по субъектам Южного ФО, км3 в год

2. Использование водных ресурсов

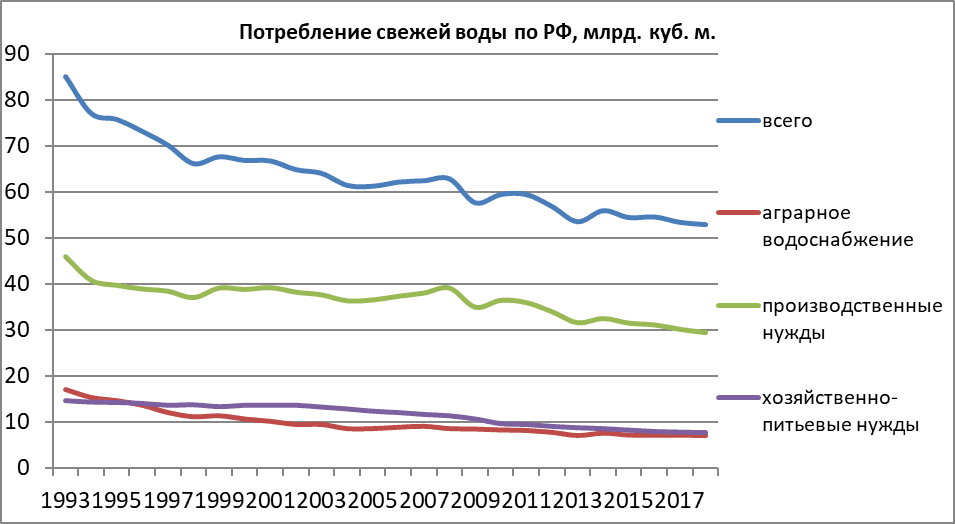

Основной потребитель свежей пресной воды в России – промышленные предприятия. За 2017 г. на производственные нужды было затрачено (по данным Росстата) 29,3 млрд м3, что составило 55% от всего водопотребления в нашей стране за этот год. Для сравнения, на аграрное водоснабжение было затрачено 7 млрд м3, и на хозяйственно-бытовое водоснабжение – 7.6 млрд м3.

Так как промышленное потребление свежей воды составляет более половины от общего, за ним ведётся пристальное наблюдение. Водопотребление жёстко нормируется и ограничивается, государство на законодательном уровне мотивирует промышленность к сокращению водопотребления и повышению эффективности и рациональности водопользования [4]. И предпринимаемые меры дают результаты, понятные для оценки в абсолютных значениях. На рисунке 3 показаны данные по потреблению свежей воды на территории Российской Федерации.

Рис. 3. Потребление свежей пресной воды в РФ по данным Росстата, млрд м3/год [1]

Из рисунка 3 видно, что динамика потребления свежей пресной воды за период двадцати четырёх лет сбора данных отрицательна. С 1993 г. к 2017 г. общее потребление воды снизилось на 38% (32,2 млрд м3/год), а промышленное потребление снизилось на 36% (16.7 млрд м3/год).

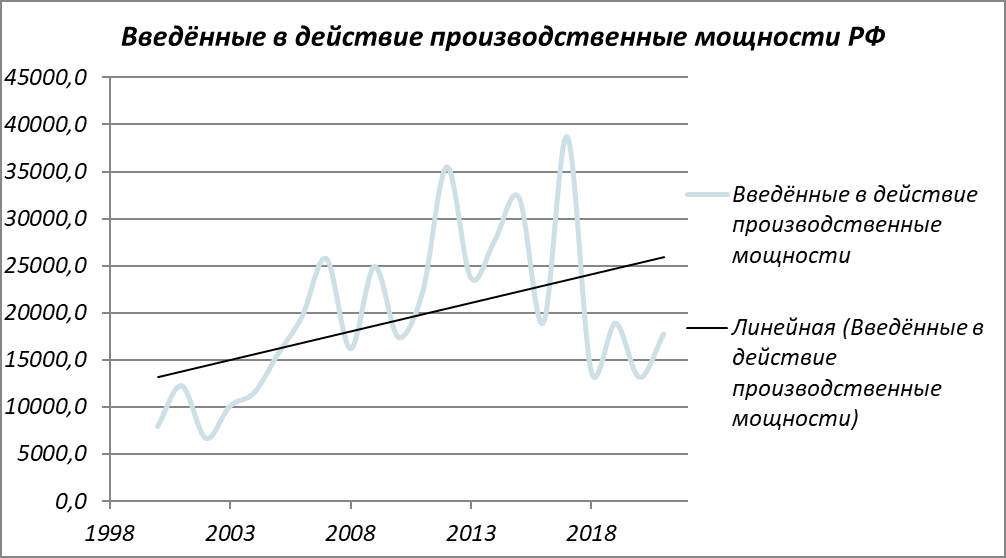

На Рисунке 4 изображён график, демонстрирующий интегральную оценку производственных мощностей, введённых в действие на территории Российской Федерации за период 2000-2021 годов, построенный на основании данных Росстата [1]. На графике проведена линия тренда, демонстрирующая ускорение темпа промышленных развития и строительства. Значительное уменьшение числа новых введённых в действие промышленных объектов можно объяснить произошедшей в 2019-2021-х годах пандемией COVID-19.

Учитывая увеличение количества действующих производств и предприятий на территории страны, из графика потребления свежей воды (рисунок 3) можно сделать вывод об эффективности действующих мер по охране водных ресурсов России.

Рис. 4. Интегральная оценка введённых в действие производственных мощностей на территории РФ по данным Росстата

3. Охрана водных ресурсов

В 2015 году ООН инициировало программу устойчивого развития до 2030 года, которая состоит из семнадцати целей, направленных на благополучие будущих поколений, ликвидацию нищеты и сохранение природных ресурсов, в том числе и водных [2]. Российская Федерация входит в состав ООН и является участником программы Устойчивого развития, поддерживает принцип рациональности природопользования. Одной из задач ООН по улучшению качества и сохранению водных ресурсов планеты является обеспечение восстановления и охраны экосистем, связанных с водой – лесов, гор, рек, озёр, болот и водоносных слоёв [2].

Основными законодательными актами, регулирующими водопользование и экологическую безопасность водных объектов Российской Федерации являются:

- №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [3].

- №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» [4].

- №219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- №282-ФЗ «О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Постановление Правительства РФ № 167.

- Постановление Правительства РФ № 230.

- Постановление Правительства РФ № 393.

- Постановление Правительства РФ № 644.

- Постановление Правительства РФ № 881.

- Приказ Министерства природы России №328 «Методические указания по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты».

- Приказ Министерства природы России № 333 «Методика разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей».

Необходимость защиты окружающей среды в целом и водных ресурсов в частности от разрушающего техногенного воздействия неоспорима. Для поиска путей экономии сырьевых и энергетических ресурсов, которые будут становиться всё более дефицитными и дорогостоящими, нужно создавать новые малоотходные технологии, разрабатывать высокоэффективные современные экологичные технологические процессы и методики переработки отходов и снижения антропогенного воздействия на воду и воздух нашей планеты.

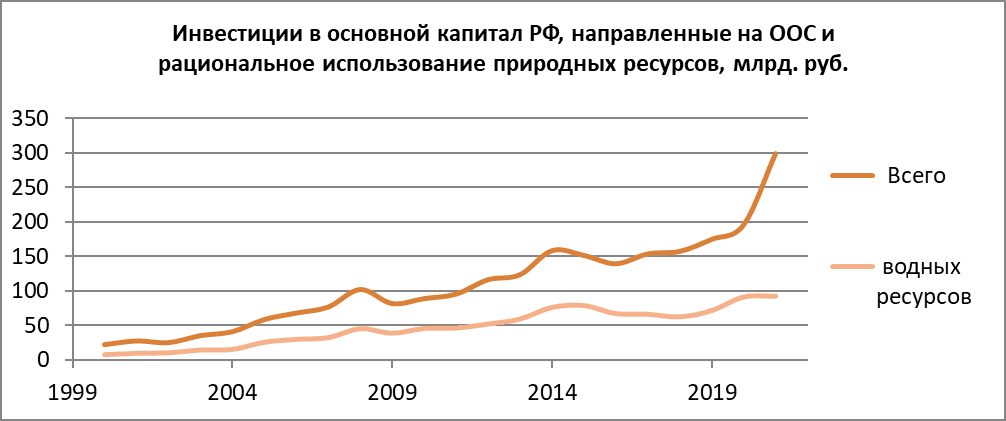

Ежегодно на охрану окружающей среды затрачиваются миллиарды рублей в основной капитал Российской Федерации. Общие расходы на ООС включают в себя расходы учреждений, предприятий и организаций, ИП, государства с целью направления финансов на природоохранную деятельность.

Текущие инвестиции разделили на три денежных потока, направленных на:

- Охрану атмосферного воздуха.

- Охрану водных ресурсов.

- Охрану земель.

На рисунке 5 представлен график, отражающий общие расходы на ООС в РФ за период 2000-2021 годов по данным Росстата. По данному графику можно оценить положительную динамику – повышение инвестиций в охрану водных ресурсов и окружающей среды в целом.

Рис. 5. Инвестиции, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов [1]

С начала века до 2021 года наблюдается увеличение основного капитала, направленного на охрану природных ресурсов в 11 раз (без учёта инфляции) или в 1.6 раз (с учётом инфляции). Данные по инфляции рассчитаны при помощи электронного калькулятора.

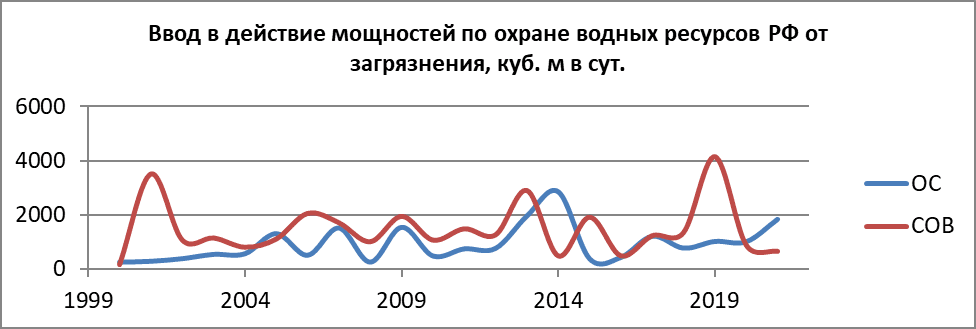

Учитывая увеличение производственных мощностей РФ, требуются к введению мощности по охране окружающей среды. На Рисунке 6 представлены данные в виде графика по введённым мощностям очистных сооружений (ОС) и систем оборотного водоснабжения (СОВ) промышленных предприятий. Из графика видно, что введённых мощностей блоков оборотного водоснабжения больше, чем мощностей очистных сооружений. Это может быть связано с тенденцией промышленных предприятий к замыканию цикла водообеспечения предприятия, что заключается минимизации потребления подпиточной воды из природных источников, максимизация очистки оборотных вод и, соответственно, минимизации сброса очищенных сточных вод в природные водоёмы. При такой замкнутой схеме обращения воды требуется меньше мощностей очистных сооружений. Внедрение современных технологических решений, повышающих экологичность предприятия, на существующие производства позволяет снизить техногенное воздействие на водные объекты.

Рис. 6. Внедрение мощностей ОС и СОВ на территории РФ, м3/сут. [28]

Представленная выше динамика по потреблению свежей воды (рисунок 3) и по повышению вложенных инвестиций в охрану природных ресурсов (рисунок 5) отражает тенденцию к повышению рациональности использования водных ресурсов страны. Однако она не отражает существующей динамики по выбросам конкретных загрязняющих веществ. С данными по конкретным группам загрязняющих веществ водных объектов РФ можно ознакомиться в таблице 3.

Таблица 3

Выбросы загрязняющих веществ со сточными водами в водоёмы Российской Федерации

|

год |

сульфаты, млн. т |

хлориды, млн. т |

общий азот, тыс. т |

нитраты, тыс. т |

фенол, т |

свинец, т |

ртуть, т |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

1993 |

5,70 |

8,40 |

76,60 |

140,60 |

130,60 |

118,10 |

12,40 |

|

1994 |

3,70 |

8,80 |

62,60 |

137,10 |

99,30 |

84,10 |

1,00 |

|

1995 |

3,70 |

8,60 |

57,60 |

179,60 |

85,90 |

50,50 |

0,60 |

|

1996 |

2,70 |

3,20 |

50,60 |

188,10 |

78,70 |

39,90 |

15,40 |

|

1997 |

3,40 |

4,10 |

47,20 |

196,20 |

65,50 |

39,90 |

0,60 |

|

1998 |

3,10 |

8,00 |

44,60 |

181,70 |

62,00 |

43,30 |

0,40 |

|

1999 |

2,70 |

7,00 |

42,50 |

224,40 |

60,60 |

33,90 |

0,20 |

|

2000 |

2,70 |

7,30 |

41,30 |

208,50 |

66,60 |

34,90 |

0,20 |

|

2001 |

2,60 |

7,70 |

42,70 |

201,30 |

53,10 |

26,70 |

0,20 |

|

2002 |

3,10 |

8,10 |

43,20 |

237,20 |

53,60 |

25,00 |

0,20 |

|

2003 |

2,40 |

7,50 |

41,60 |

274,40 |

47,70 |

23,50 |

0,20 |

|

2004 |

2,40 |

6,80 |

34,60 |

288,20 |

46,20 |

16,80 |

0,10 |

|

2005 |

2,20 |

6,70 |

34,50 |

374,70 |

42,90 |

14,80 |

0,10 |

|

2006 |

2,10 |

6,30 |

40,60 |

379,50 |

39,90 |

15,70 |

0,10 |

|

2007 |

2,20 |

6,70 |

36,80 |

391,70 |

32,60 |

12,70 |

0,10 |

|

2008 |

2,00 |

6,50 |

36,50 |

396,40 |

30,70 |

13,90 |

0,03 |

|

2009 |

1,80 |

2,90 |

27,40 |

409,20 |

25,80 |

11,00 |

0,02 |

|

2010 |

1,90 |

5,70 |

36,50 |

366,40 |

28,00 |

9,00 |

0,02 |

|

2011 |

1,90 |

5,40 |

34,20 |

409,90 |

24,50 |

6,40 |

0,01 |

|

2012 |

2,00 |

5,60 |

32,00 |

434,20 |

22,40 |

6,20 |

0,01 |

|

2013 |

1,80 |

5,70 |

35,90 |

437,90 |

20,20 |

8,70 |

0,01 |

|

2014 |

1,80 |

5,40 |

27,70 |

424,60 |

17,70 |

7,60 |

0,01 |

|

2015 |

1,90 |

5,60 |

25,50 |

421,20 |

16,10 |

5,70 |

0,01 |

|

2016 |

2,00 |

5,70 |

35,60 |

423,80 |

18,20 |

5,10 |

0,01 |

|

2017 |

2,20 |

5,80 |

28,50 |

404,80 |

14,30 |

6,20 |

0,00 |

|

2018 |

1,74 |

6,29 |

31,53 |

387,92 |

21,15 |

4,15 |

0,01 |

|

2019 |

1,74 |

6,70 |

нет данных |

368,00 |

15,10 |

5,00 |

0,01 |

|

2020 |

1,74 |

6,40 |

нет данных |

366,40 |

17,10 |

5,30 |

0,01 |

|

2021 |

5,00 |

5,90 |

нет данных |

366,80 |

19,30 |

4,10 |

0,02 |

Исходя из данных, представленных в таблице 3 видно, что в период с 1993 года по 2020 год выбросы со сточными водами:

- Сульфатов снизились на 3.96 млн т/год (на 69.5%)

- Хлоридов снизились на 2 млн т/год (на 24%)

- Общего азота (в период с 1993 года по 2018 год) снизились на 45,1 тыс т/год (на 59%)

- Нитратов увеличились на 225,8 тыс т/год (на 160%)

- Фенола снизились на 113,5 т/год (на 87%)

- Свинца снизились на 112,8 т/год (на 95,5%)

- Ртути снизились на 12,39 т/год (на 99,9%)

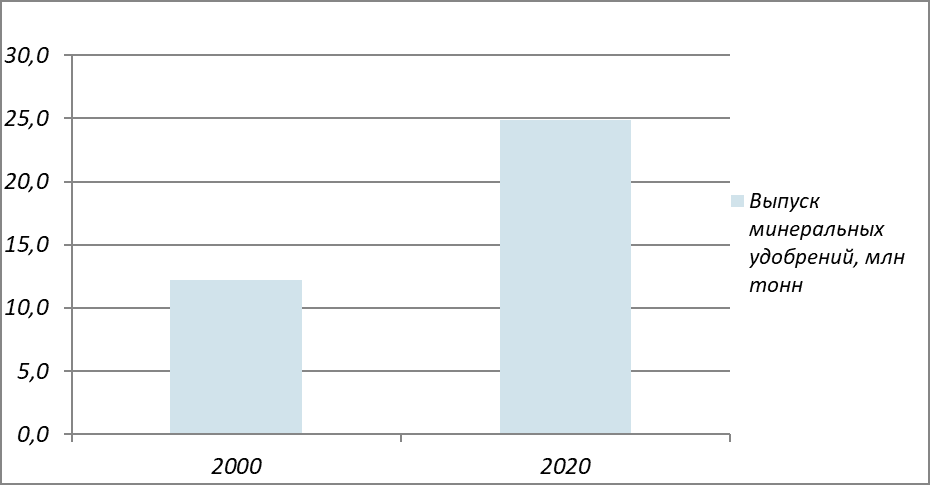

Наблюдается общая динамика по снижению выбросов основных групп загрязняющих веществ в природные водоёмы РФ. Значительный рост выбросов нитратов можно объяснить увеличением масштабов производства и потребления азотных удобрений на территории РФ. По аналитическим данным Российской ассоциации производителей удобрений за последние двадцать лет отрасль удобрений увеличила выпуск продукции более, чем в 2 раза. Динамика производства минеральных удобрений отображена на рисунке 7.

Рис. 7. Динамика выпуска минеральных удобрений в России

4. Внедрение системы оборотного водоснабжения на предприятиях

Основным резервом повышения эффективности использования водных ресурсов является сокращение ее потребления в основных водопотребляющих отраслях, в особенности это относится к свежей воде – прежде всего за счет внедрения водосберегающих технологий на различных производствах и уменьшения ее использования на хозяйственные нужды.

Второе направление – ликвидация потерь воды на всех этапах ее использования. Согласно статистике, только при доведении воды от источников до потребителей ежегодно теряется 8 км3.

Ну и, конечно, еще одно условие для повышения эффективности использования водного потенциала – уменьшение загрязнения водных объектов путем внедрения идущих в ногу со временем технологий.

Кроме того, для организаций, сертифицированных по международным стандартам, в том числе, серии ISO 14001, минимизация ущерба окружающей среде и стремление к тенденции на уменьшение вредного воздействия – основной из критериев для поддержания имиджа сертифицированной организации. В разрезе экономической деятельности – это снижение репутационных рисков при сотрудничестве с иностранными заказчиками и потребителями.

Состав, свойства и расходы сточных вод предприятий отличаются своим многообразием, поэтому чрезвычайно необходимо применение специфических методов и сооружений по локальной, предварительной и полной очистке промышленных стоков. По перечисленным направлениям самыми современными, экономически обоснованным, но и столь же дорогостоящими являются проекты, связанные с созданием «бессточного» производства.

При таких технологиях организации-водопользователи приобретают возможность отказаться от истощения природных ресурсов, в частности, от водозабора из гидрографических сетей, минимизировать загрязнение окружающей среды сточными водами своих производств с включенными различными загрязнителями, а также приобретают определенную экономическую выгоду от реализации такого рода природоохранных технических мероприятий.

В качестве наглядного примера можно взять производственную деятельность одного из промышленных предприятий, характеризующуюся довольно внушительным объемом водозабора, и, соответственно, немалым количеством образующихся сточных вод.

Концентрации некоторых загрязняющих веществ сточных вод предприятия превышают показатели ПДК. Концентрации же остальных загрязняющих веществ ниже или близки к показателям предельно допустимого сброса. Сточные воды от производственной деятельности организации характеризуются относительно низкими средневзвешенными величинами по основным контролируемым показателям, качество которых близко к качеству очищенной речной воды. Поэтому такие воды могут быть использованы в системе технического водоснабжения, заменяя речную воду.

Для изучения воздействия предприятия на окружающую среду до внедрения «бессточной» системы рассмотрим некоторые концентрации загрязняющих веществ, которые представлены в табл. 4.

Таблица 4

Содержание ПДК загрязняющих веществ в водах различного назначения

|

|

ПДК*, мг/дм3 | ||||||

|

Загр. в-во |

Питьевая вода (СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.5.980-00) |

Дистиллированная вода (ГОСТ 6709-72) |

Водные объекты хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (ГН 2.1.5.1315-03, СанПиН 2.1.5.980-00) |

Водные объекты рыбохозяйственного значения (Приказ Росрыболовства от 18.01.2010 №20) |

Сточные воды (по разрешительному документу организации) |

Факт за 2017 год |

Факт за 2018 год |

|

Cu2+ |

1 |

0,002 |

1 |

0,001 |

0,001 |

0,004 |

0,0036 |

|

Zn2+ |

5 |

0,2 |

1 |

0,01 |

0,01 |

0,027 |

0,019 |

|

NH4+ |

2 |

0,02 |

1,5 |

0,5 |

0,5 |

2,2 |

2,4 |

|

Feобщ |

1 |

0,05 |

0,3 |

0,1 |

0,1 |

0,18 |

0,16 |

* Данные по установленным нормативам ПДК представлены в качестве статистических данных за прошедший период, в котором система оборотного водоснабжения не функционировала. В настоящем времени данная таблица не применима, так как устанавливающие ПДК документы претерпели ряд изменений.

В силу недостаточной технической оснащенности предприятия очистными сооружениями организация периодически осуществляла сброс сточных вод в гидросеть без очистки и с превышением установленного лимита. В результате этого предприятие вынуждено было вносить плату за негативное воздействие с применением повышающих коэффициентов. Для исключения сброса сточных вод с территории промплощадки и с целью выполнения требований водоохранного законодательства была создана локально-замкнутая система, прекращающая сброс промливневых вод в открытую гидросеть и включающая их в использование в системе технического водоснабжения.

Для реализации поставленной задачи были выполнены мероприятия по прекращению сброса неочищенных промливневых вод за счет их аккумулирования в пруду-накопителе, очистки и подачи на использование в системе технического водоснабжения предприятия. Для подачи промливневых вод в систему технического водоснабжения предусматривается использовать существующие сооружения: станцию фильтрации воды; насосную станцию второго подъема; напорный трубопровод подачи воды в систему технического водоснабжения.

Комплекс очистки обеспечит подачу сточных вод от рассматриваемых ливневых выпусков, аккумулирование в пруду-накопителе воды, очистку промливневых вод на станции фильтрации.

Природоохранный и экономический эффекты от внедрения системы оборотного водоснабжения на выпусках ливневой канализации это, прежде всего: уменьшение использования природных ресурсов, ликвидация сброса загрязняющих веществ, соответствие требованиям природоохранного законодательства, значительное уменьшение платежей за негативное воздействие на окружающую среду, ежегодная экономия от покупки речной воды.

Наиболее ощутимым эффектом от внедрения системы оборотного водоснабжения стало изменение сумм платы за негативное воздействие, данные о которой представлены на рисунке 8.

Рис. 8. Плата за негативное воздействие на водные объекты сверх установленных лимитов по годам

Выводы

Подводя итоги, нужно отметить, что мир обладает достаточным водным потенциалом, но он неравномерно распределен по территории земли. В связи с этим, в отдельных странах наблюдается ее устойчивый дефицит, который усугубляется недостаточно рациональным использованием водных ресурсов: большим расходом свежей воды в отдельных отраслях, ее неоправданными потерями. Экономии воды препятствуют действующие технологии, а также низкие цены на нее как в производственном, так и, зачастую, в коммунальном потреблении.

В эколого-экономической оценке территории важно учитывать, что любой природный ресурс используется в связи с другими ресурсами. Существующие схемы и технологии использования земных ресурсов настолько сложно взаимосвязаны, что использование каждого природного источника неизбежно влияет на объемы использования многих других ресурсов.

Для принятия правильных экономических решений важно знать экономическую ценность природных ресурсов и услуг. Недостаточный расчет экологических параметров приводит к искаженному измерению экономического развития через традиционные показатели, за ростом которых может скрываться деградация окружающей среды.

.png&w=640&q=75)