В настоящее время в России наблюдается увеличение доли коррупционных преступлений. По данным Генеральной прокуратуры РФ в 2022 году число сотрудников правоохранительных органов, привлеченных к ответственности за коррупционные преступления, составило более 12% от общего количества коррупционеров, в то время как сотрудники правоохранительных органов должны обладать комплексом нравственно-волевых и морально-психологических качеств, способствующих успешному выполнению служебных обязанностей, соблюдать в своей профессиональной деятельности требования антикоррупционного законодательства.

Коррупция в органах внутренних дел представляет повышенную общественную опасность, поскольку именно эти органы призваны осуществлять противодействие коррупции.

Коррупция в органах внутренних дел ведет к разрушительным социальным, нравственно-этическим последствиям, регрессу демократических институтов. Дестабилизация основ прохождения службы в органах внутренних дел, снижение уровня социального доверия, дискредитация государственной власти в глазах граждан, подрыв патриотизма, угроза перспективам развития правового общества – возможные последствия коррупционных проявлений, что является недопустимым [1].

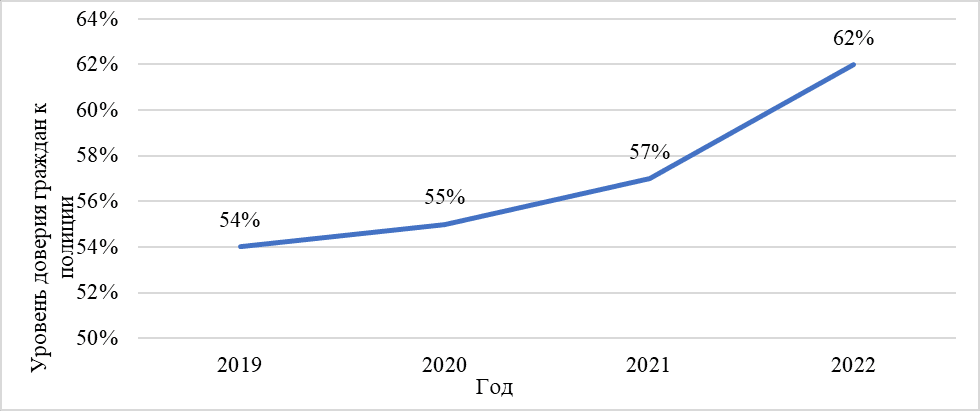

Согласно социологической информации, представленной на сайте МВД России, 62% россиян доверяют к сотрудникам полиции своего региона. За год показатель вырос на 5 % (2021 г. – 57%). На протяжении последних четырех лет это значение не опускалось ниже 54%. Данная информация отражена на рисунке 1.

Рис. 1. Уровень доверия граждан к сотрудникам полиции в период с 2019 по 2022 годы, согласно данным ВЦИОМ

Положительная динамика наблюдается и за более длительный период: за десять лет уровень доверия к сотрудникам полиции вырос в 1,7 раза (2012 г. – 35%), а доля определенно доверяющих – в 5 раз, с 3% до 15%. Не доверяют им сегодня треть россиян (32%), вдвое меньше в сравнении с 2012 годом (61%).

Результаты социологических опросов в 2018 – 2022 гг. свидетельствуют о росте в 2022 году положительных показателей оценки гражданами России деятельности полиции по сравнению с 2021 годом. Данная информация отражена на рисунке 2.

Рис. 2. Динамика показателей оценки работы полиции России

В 2022 году ряд респондентов сталкивались с противоправными действиями сотрудников полиции. Каждый десятый был свидетелем случаев грубого и бестактного обращения (11 %), использования служебного положения в личных целях (8 %). Также были отмечены случаи искажения фактов (7 %), взяток (6 %) и т. п. Однако, учитывая высокую степень латентности правонарушений коррупционной направленности, вести речь об их точном количестве не представляется возможным.

В качестве некоторых причин скрытности указанных правонарушений можно выделить следующие: наличие у сотрудников специальных знаний уголовно-процессуального, криминалистического характера, что позволяет оставаться в тени должностным лицам, придерживающимся коррупционной модели поведения.

Вместе с тем коррупционные проявления в системе МВД России вытекают из состояния дисциплины и законности, укрепление которых необходимо рассматривать как основополагающий фактор искоренения коррупции, повышения эффективности управления системой МВД России, обеспечения результативности ее деятельности.

Еще одной причиной латентности данных правонарушений служит деформация мышления граждан, которые, не желая «связываться» с сотрудниками, не веря в возможность применения к последним мер наказания, не сообщают об известных фактах нарушения закона в прокуратуру, подразделения собственной безопасности органов внутренних дел.

Научные исследования феномена коррупции в настоящее время сконцентрированы на анализе её аспектов социально-экономического, социально-политического и социально-правового характера. Общей особенностью современных подходов к проблеме коррупционного поведения является концентрация внимания на отдельных проявлениях данного явления.

Чаще всего коррупция рассматривается как результат конфликта между рыночными и государственными отношениями, который проявляется в виде злоупотребления властными структурами своим положением в целях извлечения выгоды.

В связи с этим большую эффективность может иметь деятельность, направленная на предупреждение коррупционного поведения, которая позволит предупреждать развитие психологической готовности к коррупционным отношениям, формирование негативных качеств личности, деформацию системы нравственно-профессиональных ценностей.

Исходя из этого, на первое место должно выйти изучение психологических аспектов, способствующих преодолению коррупции и коррупционного поведения личности, так как коррупция – это отношения, в которые вступают люди, и, соответственно, имеются различные варианты поведения в этих отношениях.

М. М. Решетников пишет, что «без психологически обоснованных подходов здесь вряд ли что можно сделать, ибо коррупция – только в ее последствиях правовая и экономическая проблема, а исходно – сугубо психологическая и общечеловеческая» [2].

Психологические механизмы, обуславливающие коррупционное поведение, кроются как в объективной деятельности государственных структур, так и в субъективном поведении лиц, им подчиненных.

Коррупционное поведение сотрудников правоохранительных органов имеет сложную психологическую структуру, оно обусловлено корыстной мотивацией, затрагивает национальные интересы государства и общества в целом, нанося урон государству, системе государственного управления, имиджу государственной службы и сотрудников правоохранительных органов.

В юридической психологии одним из первых на психологическую сущность коррупции обратил внимание В.Л. Васильев, предложив в определении коррупции исходить из характеристики, принятой ООН. Ключевыми понятиями тут выступают «злоупотребление властью» и «получение выгоды в личных целях», что, по мнению В.Л. Васильева, отражает основную сущность коррупции как явления криминологического и социально-психологического [3]. В психологическом портрете коррупционера им были предложены характеристики личности, в которых ведущим качеством является корысть.

Ю.А. Шаранов, анализируя феномен коррупции с междисциплинарной точки зрения, объясняет её в качестве специфического способа воздействия человека на жизненные обстоятельства с целью адекватного существования и преодоления трудностей и нужд. При этом понимание правомерного существования не отражается на реальном поведении в силу динамической устойчивости коррупционного способа существования и его высокого иерархического уровня в системе ценностей. Опасность коррупции заключается в ее «выгодности», что в сфере правоохранительной деятельности проявляется в «сращивании сотрудников с коррупционными группами чиновников и предпринимателей» [4].

О. В. Ванновская считает, что можно говорить об определенных внутренних детерминантах коррупциогенной личности, т. е. о выделении совокупности значимых специфических свойств такой личности, к которым исследователь относит:

- уровень смыслов и ценностей (жизненные цели, стремления, смыслы и ценностные ориентации);

- когнитивно-нравственный уровень (нравственное самосознание, установки нравственного поведения, правосознание, ответственность, долг);

- эмоциональный уровень (удовлетворенность жизнью, профессией, личным статусом, самоотношение);

- регулятивный уровень (локус контроля, механизмы принятия решений);

- поведенческий уровень (ведущий тип реагирования – импульсивный или рефлексивный) [5].

B. В. Киселев в структуре коррупционного поведения выявил компоненты: «эмоционально-волевой, мотивационный, когнитивно-целостный, операционально-деятельностный». Эмоционально-волевой компонент коррупционного поведения – способность сознательно и добровольно управлять собственным поведением и действиями, имеющими определенную эмоциональную окраску. Мотивационный компонент – стремление к власти: ее приобретение, сохранение и приумножение. Когнитивно-ценностный компонент включает систему ценностей, установок психологической направленности [6].

Ю. М. Антонян, изучая мотивацию коррупционеров, отметил, что поведение коррупционеров полимотивировано. Главный мотив – это стремление к получению материальных благ» [7].

Ряд авторов придерживается мнения, что коррупционное поведение – разновидность девиантного поведения. Ю. Г. Наумов называет коррупцию «девиантным поведением государственных должностных лиц» [8].

В работе Л. В. Уваровой предложен обобщенный психологический портрет коррупционера, которого характеризуют отсутствие жалости по отношению к жертвам коррупции, скрытая агрессия, общение с небольшим кругом людей (при этом он очень осторожен при установлении близких отношений), цинизм, толерантность к коррупции, ложное самоутверждение (через богатство, славу, власть) [9].

Исследование нравственно-психологической характеристики сотрудников органов внутренних дел, совершивших коррупционные деяния, показало глубокие изменения и деформации их нравственно-психологического облика.

Высокая текучесть кадрового состава и некомплект органов внутренних дел стали причинами того, что на службу в органы внутренних дел принимаются лица, лишь формально удовлетворяющие необходимым требованиям (служба в армии, отсутствие судимости и т. п.), либо лица из так называемой «группы риска», которые, данным требованиям по ряду параметров вообще не соответствуют.

Морально-психологический климат в коллективах органов внутренних дел показывает, что среди сотрудников ОВД проявляются тенденции неудовлетворенности своим социальным статусом.

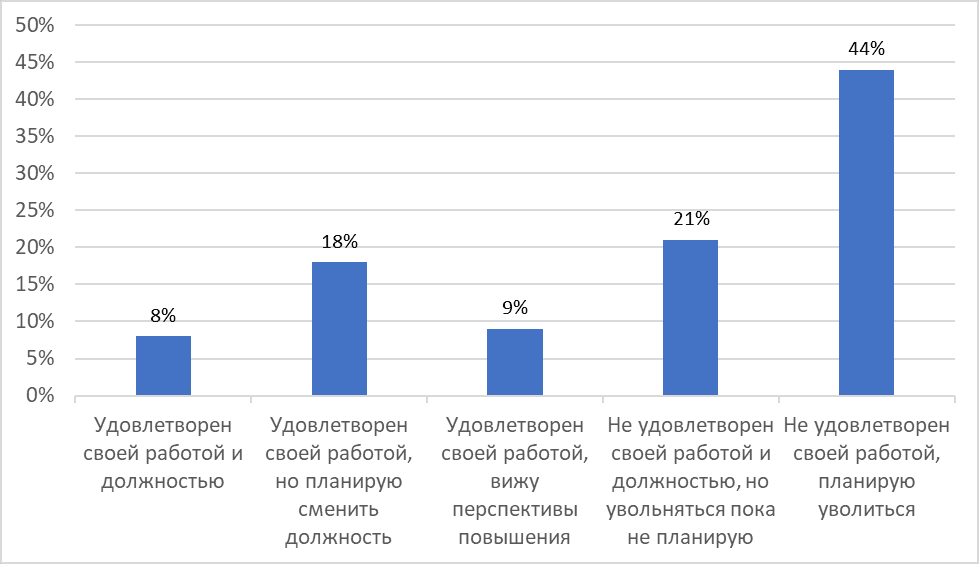

Согласно данным опроса сотрудников органов внутренних дел лишь 9% сотрудников ОВД видят реальную перспективу продвижения по службе. Около 44 % опрошенных лиц не удовлетворены работой в полиции и планируют сменить работу. Данная информация отражена на рисунке 3.

Рис. 3. Данные опроса сотрудников органов внутренних об удовлетворенности своей работой

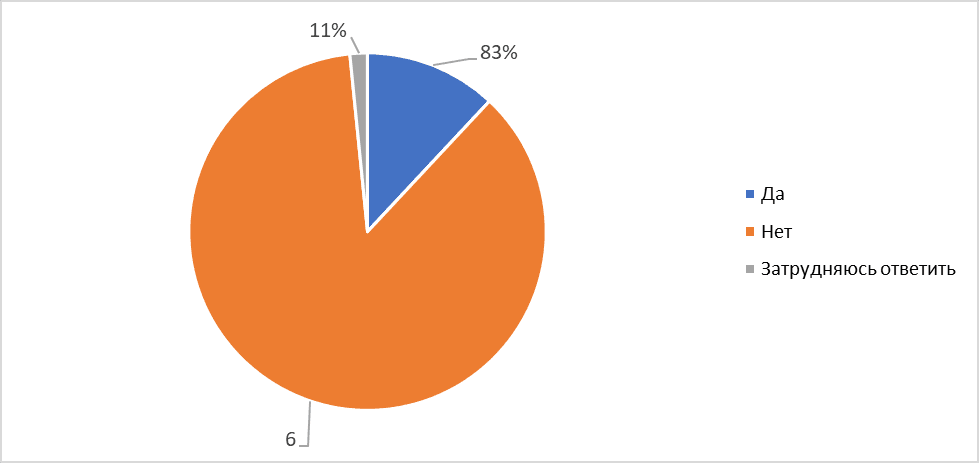

Мировоззренческие позиции значительной части сотрудников ОВД характеризуются неверием в законность, справедливость. Характерным в этой связи является ответ сотрудников органов внутренних дел на вопрос: «Согласны ли Вы с утверждением, что все в нашей стране и в этой жизни продается и покупается?». Информация об ответе сотрудников органов внутренних дел на данный вопрос отражена на рисунке 4.

Рис. 4. Данные об ответах сотрудников полиции на вопрос «Согласны ли Вы с утверждением, что все в нашей стране и в этой жизни продается и покупается?»

Полностью или частично с этим согласно большинство опрошенных сотрудников органов внутренних дел (83 %); отрицательно ответили лишь 6 % участвующих в опросе, остальные затруднились ответить.

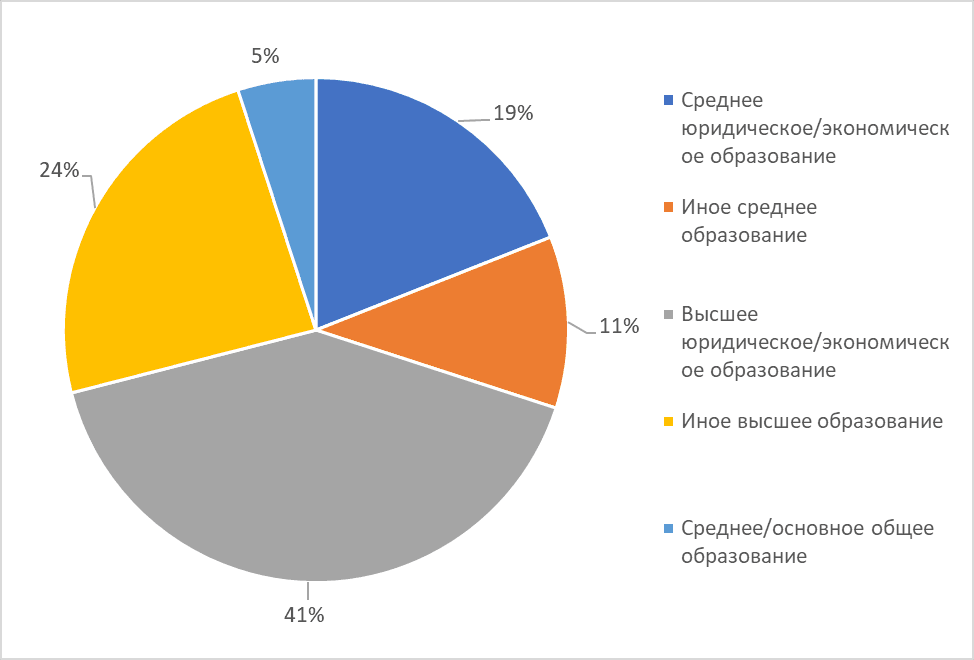

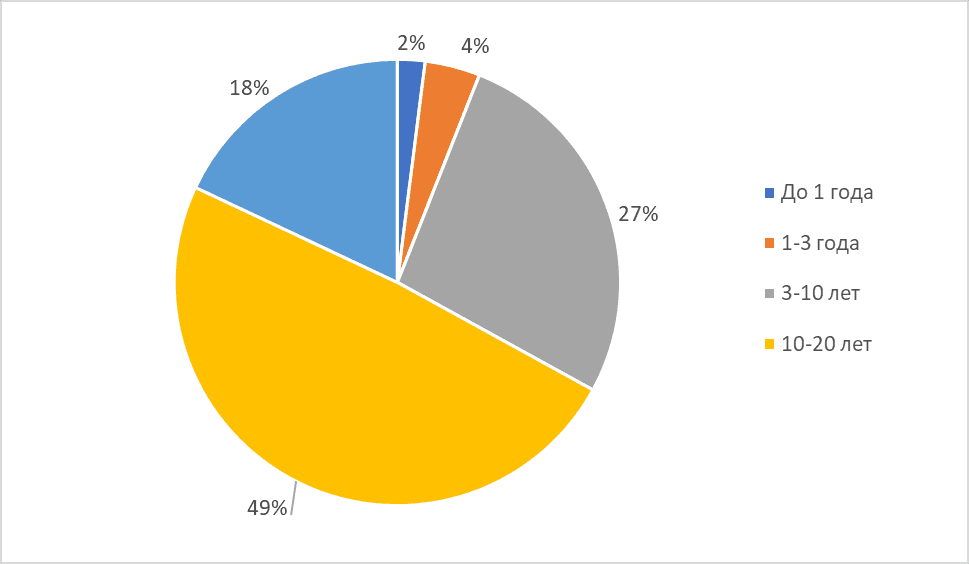

Анализ личности сотрудников ОВД, совершивших коррупционные деяния, позволяет констатировать, что ими, как правило, являются лица, которые имеют достаточно большой стаж работы в ОВД, обладают достаточным уровнем образования и определенными профессиональными знаниями.

Коррупционную деятельность данные сотрудники органов внутренних дел осуществляли осознанно, из корыстной заинтересованности. Информация о социальном статусе сотрудников ОВД, совершивших коррупционные деяния, представлена на рисунках 5 и 6.

Рис. 5. Уровень образования сотрудников ОВД, совершивших коррупционные деяния

Рис. 6. Стаж работы в ОВД сотрудников, совершивших коррупционные деяния

Объективные исследования в области социологии, проводимые в последние годы, все более акцентируют внимание на значении психологических явлений в коррупционном поведении. В связи с этим Г.А. Сатаров отмечает, что «коррупция реально эксплуатируется обществом как инструмент адаптации [10]. Адаптивная стратегия свойственна и лицам, которые сами никогда не участвовали в коррупционных сделках, но позволяют себе согласиться с коррупционным поведением других.

С точки зрения психологии, к адаптивным стратегиям человек обращается в ситуациях нарушения внутреннего равновесия или кризиса, который запускает развитие стрессовых процессов, протекающих на фоне отрицательного эмоционального фона. Это вполне объяснимо с точки зрения благополучия человека, т.к. в процессе преодоления трудностей уровень стресса уменьшается, а приобретенный опыт обеспечивает устойчивость личности в последующих жизненных обстоятельствах. При этом личностью совершенно не принимается во внимание накопившийся в онтогенезе ценностный опыт. С большой легкостью этот опыт «зачёркивается», и личность активно начинает приспосабливаться к среде в целях биологического выживания.

Психологические факторы коррупционного поведения сотрудников полиции могут быть обусловлены как психологическими качествами и недостатками самих сотрудников органов внутренних дел, так и факторами, зависящими от воздействия среды, в которой им приходится исполнять служебные обязанности.

Одним из факторов является несоответствие этических норм, установленных в правоохранительном ведомстве, установкам отдельных сотрудников. Здесь определенную значимость представляют вопросы, касающиеся мотивации лиц, поступающих на службу в органы внутренних дел, и сочетание целей кандидата с целями системы МВД России. Раньше выражения «честь мундира» и «служебный долг» имели определяющее значение для сотрудника. Значимы они и теперь, и, бесспорно, свой долг сотрудник обязан выполнять независимо от любых факторов и обстоятельств, включая личные, – будь то знакомства, дружеские или неприязненные отношения и т.д. Однако часть сотрудников поступает на службу с иными истинными мотивами, выявить которые с помощью существующих методик отбора не всегда получается. [11]

Так, исследование изучения коррупционных рисков и уровня эффективности противодействия коррупции в 2022 году показало, что 41% сотрудников полиции использовали свое служебное положение для помощи родственникам или знакомым, что свидетельствует о том, что сотрудники органов внутренних дел рассматривают место службы как инструмент повышения своего благосостояния. Типичным поведением становится использование сотрудниками органов внутренних дел преимуществ статуса своей службы.

Немаловажным фактором является и профессиональная деформация. В своей повседневной служебной деятельности сотрудники полиции нередко сталкиваются с различными проявлениями насилия. Это – бытовое насилие, хулиганские действия в общественных местах, во время проведения оперативно-розыскных мероприятий и т. п. Применение табельного оружия на поражение, ранение или гибель товарища, смерть потерпевшего – все это имеет высокую негативную эмоциональную насыщенность при дефиците позитивных впечатлений. Как результат развивается профессиональная деформация, последствия которой выражаются в эмоциональном выгорании; стирании граней между допустимым и недопустимым в поведении; завышенной оценке личного профессионального опыта и роли собственных действий в решении общих профессиональных задач; стремлении избежать ответственности, формальном отношении к интересам службы и коллектива.

Одним из факторов также является специфика взаимоотношений с населением. Сотрудник полиции часто сталкивается с хамством и злобностью. Он не может защитить себя, так как любое его слово или действие может быть расценено в социуме как преступление.

Проблемы в семейной жизни, обусловленные недостатком свободного времени, уделяемого семье, вследствие перегрузок на работе, слабой социальной защищенностью сотрудников и их семей, частыми ссорами с близкими, испытывающими недостаток внимания со стороны сотрудника, также являются факторами, обуславливающими распространение коррупции в органах внутренних дел.

Характер взаимоотношений и социально-психологический климат в коллективе нередко являются неблагоприятными. Наблюдаются негативные социальные установки членов коллектива, а именно: нигилизм, цинизм, чувство безнаказанности, неформальное лидерство. Безграмотный стиль управления руководителя, выражающийся в грубости, уничижительном отношении к подчиненному, вызывает у сотрудника неуверенность в себе, заниженную самооценку, потребность в самоутверждении любыми способами, в том числе посредством злоупотребления служебным положением.

Рассмотренные группы факторов, обуславливающих распространение коррупционного поведения сотрудников органов внутренних дел, не являются исчерпывающими, поскольку с течением времени коррупция приобретает новые формы и проявления, возникают новые основания для ее существования и процветания, однако дают общее представление о сферах общественной и служебной деятельности, нуждающихся в профилактическом воздействии.

.png&w=640&q=75)