Цель работы: оценка фитопатологического состояния сосновых насаждений Московской области молекулярно-генетическими методами.

Актуальность. Заболевания древесных пород широко распространены по всей территории России и играют значимую роль в динамике фитосанитарного состояния лесов. В настоящее время гибель хвойных насаждений от патогенных заболеваний ежегодно составляет 2% от общей площади лесов. Развитие очагов грибных заболеваний и связанное с этим усыхание лесов оценивается как четвертый по негативному значению фактор после повреждения леса насекомыми, лесными пожарами и воздействия неблагоприятных погодных условий.

Анализ многолетней динамики развития очагов грибных заболеваний показывает, что площади с пораженным насаждениями имеют тенденцию к увеличению, несмотря на то, что в отдельные годы происходило сокращение площадей очагов. Помимо прямых потерь, связанных с полной или частичной гибелью лесных культур и посадочного материала в лесных питомниках, пополнение изреженных болезнями хвойных насаждений и создание на месте погибших новых требует дополнительных затрат [1, с.250].

Среди фитопатогенов около 97% составляют грибные инфекции, поэтому исследования в лесной фитопатологии является перспективным направлением на сегодняшний день. Для определения патогенных организмов, вызывающий заболевания, проводят фитопатологический анализ, который основан на изучении имеющихся явных симптомов проявления болезни, т.е. на поздних стадиях ее развития. Этот подход не позволяет проводить раннюю диагностику, а постановка диагноза не всегда точна и носит субъективный характер.

В настоящее время в России разработаны диагностические системы и разнообразные физико-химические методы для выявления большого количества патогенных заболеваний древесных пород. Роль методов молекулярно-генетического анализа заключается в идентификации заболеваний уже на ранних стадиях, трудно диагностируемых патогенов и для уточнения диагноза, поставленного по морфологическим признакам. Диагностика фитопатогенных микроорганизмов включает в себя ряд этапов: выделение генетического материала (ДНК) из лесных растений, ам-плификация маркерных участков фитопатогенов, определение нуклеотидной последовательности амплифицированных фрагментов, анализ и идентификация патогенов в базе данных [2, с.835].

Объектами исследования служила пораженная хвоя собранная со взрослых сосновых насаждений, которые произрастают в городских зелёных насаждениях Московской области.

Методы исследования – морфологическая идентификация, выделение ДНК, анализ ПЦР, гель-электрофорез.

Результаты исследования

На первом этапе идентификация патогенов зараженного растительного материала была основана на морфологических характеристиках плодовых тел и спор, образующихся на хозяине-хвоинках сосны обыкновенной.

Для выявления ряда особенностей и признаков заболеваний был проведен детальный осмотр каждого собранного образца хвои сосны. При этом были отмечены наиболее видимые признаки: дехромации хвои, преждевременного осыпания, усыхания хвои и побегов и т. д. Для дальнейшего лабораторного исследования отбирали образцы хвои с признаками наибольшего поражения заболевания.

Данные по пораженным образцам и их предположительным фитопатогенным микроорганизмам сводились в таблицу.

Таблица

Морфологическая идентификация пораженных образцов сосны обыкновенной

|

№ |

Образец |

Месторасположение |

Морфологические признаки заболевания |

Заболевание |

Патогенный гриб |

|

|

1 |

1М |

Московская область г. Мытищи |

Хвоя поражена слабо, однако часть хвоинок полностью коричневые и сухие |

Настоящее шютте |

Lophodermium seditiosum |

|

|

2 |

2М |

Московская область г. Мытищи |

Хвоя поражена частично, концы иголок зеленые, остальная часть светло-коричневая |

Настоящее шютте |

Lophodermium seditiosum |

|

|

3 |

3М |

Московская область г. Мытищи |

Хвоя сухая, ломкая, поражена полностью, коричневого цвета |

Настоящее шютте |

Lophodermium seditiosum |

|

|

4 |

4М |

Московская область г. Мытищи |

Хвоя поражена полностью, серая с налетом белого цвета |

Обыкновенное шютте |

Lophodermiиииpinastri | |

|

5 |

1И |

Московская область г. Ивантеевка |

Полное поражение хвои, коричневая, сухая, опадает |

Настоящее шютте |

Lophodermium seditiosum | |

|

6 |

2И |

Московская область г. Ивантеевка |

Хвоя коричневая с черными вкраплениями (апотеции – плодовые тела гриба), ветка черная |

Настоящее шютте |

Lophodermium seditiosum | |

|

7 |

3И |

Московская область г. Ивантеевка |

Хвоинки поражены полностью, сухие, коричневые |

Обыкновенное шютте |

Lophodermium pinastri | |

|

8 |

1П |

Московская область г. Пушкино |

Хвоя сухая, светло-серого цвета с небольшим налетом белого оттенка, на части хвоинок присутствует небольшие пятна темного цвета (апотеции) |

Обыкновенное шютте |

Lophodermium pinastri | |

|

9 |

1Б |

Московская область г. Балашиха |

Хвоя сухая, ломкая, поражена полностью, коричневого цвета, у части хвоинок присутствуют черные пятна (апотеции) |

Обыкновенное шютте |

Lophodermium pinastri | |

|

10 |

1Ж |

Московская область г. Железнодорожный |

Хвоя поражена полностью, серая с налетом белого цвета; на ветке у основания присутствует белая плесень |

Настоящее шютте

|

Lophodermium seditiosum

| |

При анализе образцов выделяется преобладание заболевания шютте, с поражением грибами Lophodermium seditiosum и Lophodermium pinastri, поскольку четко видно усыхания (90% хвои), а также изменения оттенка с заметным налетом и образованием черных пятен на некоторых образцах.

Вторым этапом исследования фитопатогенных организмов был молекулярно-генетический анализ. Его роль заключается в идентификации заболеваний уже на ранних стадиях, трудно диагностируемых патогенов и для уточнения диагноза, поставленного по морфологическим признакам. Диагностика фитопатогенных микроорганизмов включает в себя ряд этапов: выделение генетического материала (ДНК) из лесных растений, амплификация маркерных участков фитопатогенов, определение нуклеотидной последовательности амплифицированных фрагментов, анализ и идентификация патогенов в базе данных.

Молекулярно-генетический исследование с использованием видоспецифичных маркеров дает возможность стремительно распознать присутствие патогенных организмов в корнях или почве вне зависимости от наличия плодовых тел [3, с.21].

Для амплификации были использованы праймеры Ls11 и Ls12. Пара праймеров Ls11–Ls12 является наиболее чувствительной в обнаружении Lophodermium seditiosum среди протестированных ранее праймеров и, следовательно, была выбрана для раннего выявления Lophodermium seditiosum в отобранных образцах.

Ls11 – прямой праймер с нуклеотидной последовательностью: CACCCCTTTGTTTACCACACTCA;

Ls12 – обратный праймер с нуклеотидной последовательностью: CGGCACCTGCTGTCCTTC;

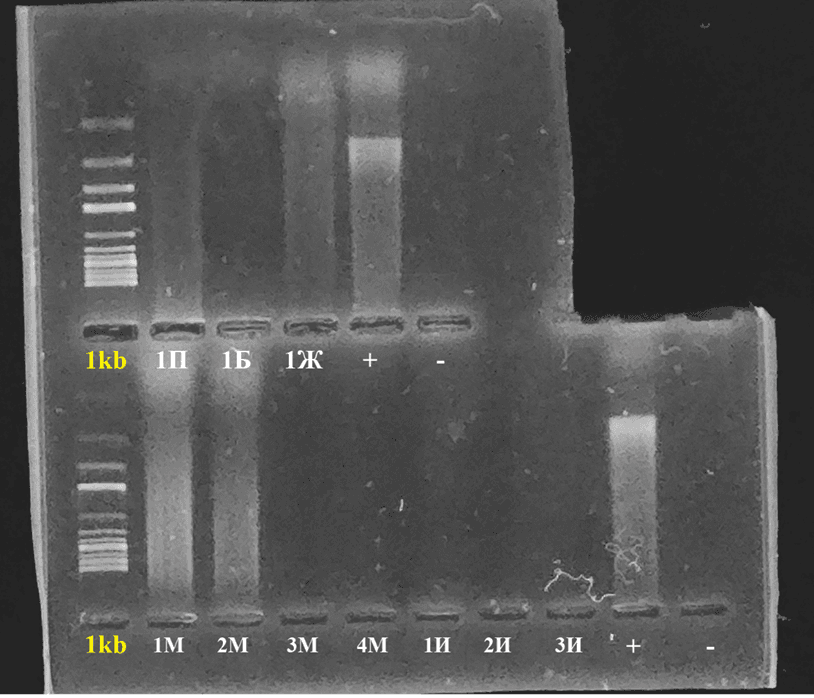

Для ранней диагностики фитопатогенных грибов в образцах необходима высокая чувствительность метода, т. е. определение микроколичеств ДНК патогена на фоне высокого уровня ДНК хозяина. ПЦР-анализ отобранных образцов показал присутствие ДНК настоящего шютте (Lophodermium seditiosum) в хвое 4 деревьев (рисунок 1: образцы 1М, 2М, 1П, 1Ж).

Наряду с этим, в образцах 3М, 4М, 1И, 2И, 3И, 1Б на хвое которых присутствовали явные признаки сильного поражения, ДНК гриба Lophodermium seditiosum обнаружено не было, что может свидетельствовать о поражении данных экземпляров другими видом шютте, схожим по симптоматики и являющимся вторичным возбудителем (гриб Lophodermium pinastri) [4, с.39].

Рис. Электрофореграмма продуктов амплификации ДНК, выделенной из хвои сосен, с геноспецифическими к настоящему шютте (Lophodermium seditiosum) праймерами; 1kb – маркер, «+» – положительный контроль (Экстракт ДНК из мицелия Lophodermium seditiosum), «-» – отрицательный контроль (бидистилированная вода); обозначения под лунками соответствуют отобранным образцам (см. таблицу)

Обсуждение

По литературным данным хорошо известно, что виды Lophodermium входят в число доминирующих эндофитных грибов, поражающих сосновую хвою. В целом, непаразитический вид L. pinastri ранее в исследованиях встречался чаще, чем паразитический L. seditiosum.

Lophodermium seditiosum относят к серьезным возбудителям на сосне, особенно в питомниках, именно поэтому существует необходимость обнаружения патогена в его латентной фазе.

Внешнее проявление болезни, вызываемое данным грибом, сводится к изменению окраски хвои (серая, коричневая), а также усыханию, что нередко приводит к ложной постановке диагноза, как обыкновенное шютте сосны (Lophodermium pinastri) [5, с.163].

Образование спороношений может быть вызвано длительной инкубацией, что затрудняет выявления заболевания по морфологическим признакам инфекции. Для распознавания Lophodermium необходим опыт, в то время как метод ПЦР является более эффективным и точным. Другая потенциальная проблема при культивировании заключается в том, что быстрорастущие грибы, присутствующие в хвое, могут скрывать присутствие мицелия Lophodermium. Даже если патоген присутствует, возможно, что он не занимает всю хвою целиком, что может объяснять, почему иногда обнаруживают L. seditiosum в хвое одним методом, но не с помощью другого. Ни один из методов не гарантирует обнаружения L. seditiosum в зараженном растении, но метод ПЦР становится более надежными с увеличением количества протестированной хвои отобранной с одного насаждения, а также возможность включать отрицательные контроли в реакцию ПЦР, что дает возможность избежать ложноположительных результатов, и положительные контроли, чтобы гарантировать точность результата на определенный патоген.

Точность исследования достоверна только при повторных проведениях ПЦР отобранных образцов, поскольку при проведении молекулярно-генетической идентификации плодовые тела и мицелий могут быть биологически неактивны (мертвы), либо грибы, присутствующие в образцах, разные штаммами Lophodermium или разные видами, что затрудняет качественное определения возбудителя [6, с.798].

Заключение

Выявленные в ходе исследования образцов доминирующие фитопатогены, по литературным данным, являются специфичными и связаны в основном с поражением ослабленных растений. Причинами ослабления лесных насаждений могут выступать нарушение агротехники выращивания или воздействие неблагоприятных факторов. В городских насаждениях шютте хвойных имеют меньшее фитопатологическое значение по сравнению с природными лесами и лесонасаждениями. Обычно они носят локальный характер развития и распространения.

Таким образом, в результате проведенных исследований выявлено, что заболевания типа шютте довольно широко распространены на территории Московской области. В образцах 1М, 2М, 1П, 1Ж был подтвержден возбудитель настоящего шютте (Lophodermium seditiosum), который является паразитическим. Установлено, что образцы 3М, 4М, 1И, 2И, 3И, 1Б были поражены непаразитическим возбудителем (Lophodermium pinastri).

.png&w=640&q=75)