Введение

Хирургическое лечение катаракты сопровождается определенным риском развития кистозного макулярного отека сетчатки (КМО), впервые описанным еще в 1953 году S.Irvine, в эпоху расцвета интракапсулярной экстракции катаракты (синдром Ирвина-Гасса). В процессе совершенствования хирургических технологий за прошедшие более чем пол века риск развития этого осложнения значительно уменьшился, приблизительно с 11% при интракапсулярной экстракции катаракты [8, 9] до 1-2% при факоэмульсификации [1, 2, 12, 13]. Сроки развития КМО после операции отмечаются в пределах 4-6 недель, однако в отдельных случаях регистрируются через год и более [3, 4, 10, 11, 14]. При отсутствии необходимого лечения это состояние может привести к стойкому снижению центрального зрения. Поэтому при наличии характерных жалоб необходимо своевременно проводить комплексное офтальмологическое обследование пациентов с использованием оптической когерентной томографии (ОКТ) сетчатки. Это позволит оценить ситуацию и при необходимости своевременно назначить адекватное лечение. Современные исследования показывают, что транзиторное увеличение толщины сетчатки после факоэмульсификации встречается в 41% случаев [6], однако функционального значения оно не имеет и возвращается к исходной через три месяца после операции [7]. В случае если наблюдается утолщение сетчатки более чем на 40% от исходной толщины, то имеется достоверный признак развития КМО. Так же необходимо учитывать сопутствующую патологию. У пациентов с эпиретинальными мембранами, ВМД, сахарным диабетом имеется более высокий риск развития КМО после факоэмульсификации [5].

Материалы и методы

Исследование проводилось в течение 3-х лет на базе медицинского центра «Современная офтальмология». Под наблюдением находилось 4608 пациентов, оперированных по поводу катаракты из них 1634 мужчины и 2974 женщины. Средний возраст наблюдаемых составил 72,9+/-2 года. Все пациентам были проведены операции факоэмульсификации на факоэмульсификаторе Stellaris PS.

В исследование вошли пациенты со стойким КМО, для компенсации которого потребовалось интравитреальное введение препарата, блокирующего фактор внутрисосудистого роста. Всего за период наблюдения 28 пациентам потребовалось интравитреальные инъекции. В 5 случаях операции были проведены с уже имеющимися начальными признаками КМО, который увеличился после вмешательства. В 3-х случая это были пациенты с ВМД, в одном ДМО в сочетании с ЭРМ и один случай классической ЭРМ. У 23 пациентов начало кистозного макулярного отека было зарегистрировано после операции. Наиболее часто (15 случаев) отеки сетчатки наблюдались в период до 2-х месяцев после операции. От 6 месяцев до 1 года было зарегистрировано 3 случая КМО. После года было выявлено еще 5 случаев. У всех пациентов после года имелась сопутствующая патология: 3 пациента с сахарным диабетом 2-го типа и 1 пациент с ВМД. У одного пациента отек сформировался более чем через 2 года после операции на фоне длительного применения простагландинов. Данные случаи (5) не могут быть связаны с хирургическим вмешательством. Таким образом, в исследование послеоперационного кистозного макулярного отека было включено 18 случаев, которые были зарегистрированы в период от 7 дней до 1 года после операции.

В таблице 1 представлены случаи КМО выявленные после операции с учетом сопутствующей патологии и сроков их выявления.

Таблица 1

|

Сроки |

Без сопутствующей патологии |

Диабет |

ЭРМ |

Всего |

|

До 2х мес |

10 |

3 |

2 |

15 |

|

От 6 до 12 мес |

1 |

- |

2 |

3 |

|

Всего |

11 |

3 |

4 |

18 |

При сравнении встречаемости КМО между мужчинами (1634) и женщинами (2974) отмечено большее количество отеков у мужчин, однако статистической достоверности это преобладание не имеет. Сравнительные данные по полу представлены в таблице 2.

Таблица 2

|

группа |

Катаракта |

КМО |

P | ||

|

n |

% |

n |

% |

| |

|

муж |

1634 |

35,5 |

11 |

0,67 |

- |

|

жен |

2974 |

64,5 |

7 |

0,23 | |

Лечение КМО проводилось с учетом данных исследования ОКТ. При отсутствии сопутствующей патологии (11 случаев) применялось только интраокулярное введение препаратов, блокирующих фактор внутрисосудистого роста (ИВВЛ). При наличии эпиретинальных мембран в 3-х случаях из 4-х в дополнении к инъекциям были проведены ЗСВЭ с достижением хорошего функционального результата. Один пациент от операции отказался. Из 3-х пациентов с диабетом одному в дополнении к инъекциям было проведено ЗСВЭ с положительной динамикой.

Результаты

У некоторых пациентов различные в сроки после операции наблюдалось развитие макулярного отека, который фиксировался на томографе SOCT Copernicus+. Транзиторные отеки сетчатки имевшие положительную динамику на фоне инстилляций глазных капель, содержащих НПВС в анализ, не входили.

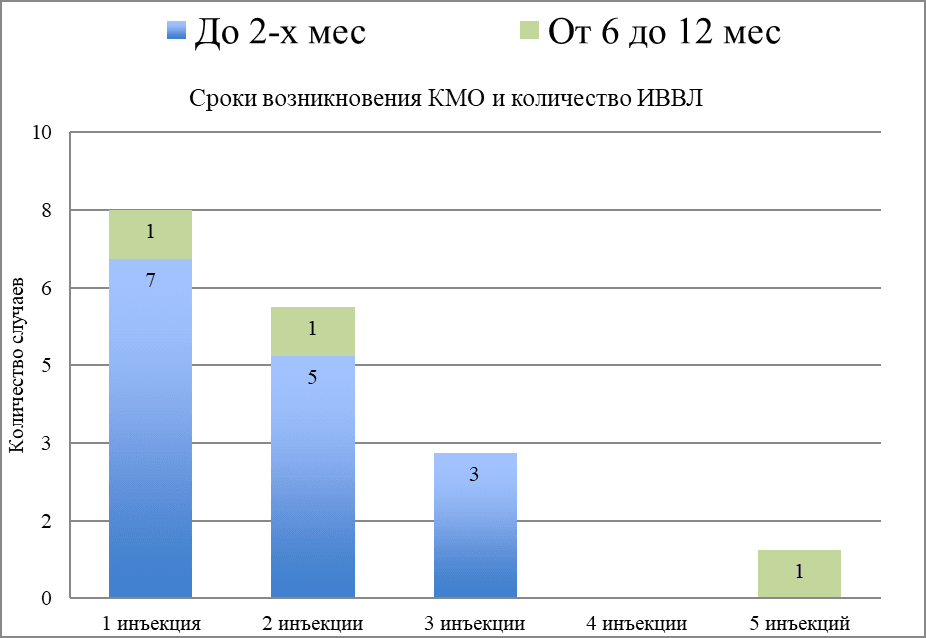

Проведен анализ количества инъекций, необходимых для компенсации макулярного отека в зависимости от срока формирования макулярного отека после операции. Результаты представлен на рисунке.

Рис.

Компенсация отека сетчатки, развивающегося до 2-х месяцев (15 случаев) наступала после проведения от 1 до 3-х инъекций (общее количество инъекций 26). Причем в 7 случаях из 15 (47%) эффект был достигнут после одной инъекции, в 5-ти (33%) после двух инъекции, а в 3-х случаях (20%) потребовалось три инъекции. Для компенсации отека резвившегося от 6 до 12 месяцев (3 случая) потребовалось от 1 до 5 инъекций. Наблюдения показывают, что для компенсации раннего КМО сетчатки в 80% случаях достаточно проведение 1-2-х инъекций. Так же отмечено, что в каждом конкретном случае чем раньше развивался отек сетчатки, тем меньшее количество инъекций требовалось для его лечения.

Среднее количество инъекций необходимых для компенсации КМО возрастает с увеличением сроков развития КМО.

Таблица 3

|

Сроки развития |

Количество случаев |

Кол-во ИВВЛ |

Среднее значение кол-во ИВВЛ |

|---|---|---|---|

|

До 2-х мес |

15 |

26 |

1,73 |

|

От 6 до 12 мес |

3 |

8 |

2,67 |

В группе с ранним развитием КМО (до 2-х мес) потребовалось меньшее количество инъекций на 1 случай (1,73 инъекции против 2,67). Таким образом, эффективность лечения КМО в группах, связанных с хирургическим вмешательством (до 2-х мес) выше по сравнению с группой КМО резвившемся после 6 месяцев.

Оценка функционального результата заключалась в сравнение остроты зрения с полной коррекцией до начала лечения и по завершению курса. По данным представленным в таблице 4 имеется достоверное улучшение остроты зрения у пациентов с ранним развитием КМО до 2-х месяцев после операции.

Таблица 4

|

Срок возникновения КМО |

До лечения |

После лечения |

Достоверность |

|---|---|---|---|

|

До 2х мес |

0,41±0,06 |

0,69±0,09 |

р<0,05 |

|

От 6 до 12 мес |

0,20±0,06 |

0,30±0,12 |

- |

Это говорит о высокой эффективности лечения КМО развивающихся в ранний послеоперационный период.

Обсуждение результатов

Таким образом, проведенное исследование демонстрирует высокую эффективность лечения послеоперационных КМО, развивающихся в период до 2-х месяцев после операции по сравнению с отеками, развивающимися после 6-ти месяцев. Для лечения ранних отеков в среднем требуется меньшее количество инъекций препарата, ингибирующего фактор внутрисосудистого роста (1,73 против 2,67). Улучшение остроты зрения с полной коррекцией в этой группе пациентов так же имеет уровень статистической достоверности, которая отсутствует у пациентов с более поздним началом развития КМО после операции.

.png&w=640&q=75)