Диагностика туберкулезного плеврита у подростков в условиях учреждений общей лечебной сети представляет серьезные трудности из-за ограниченных возможностей верификации диагноза [1].

Пациент П. 13 лет поступил в детское отделение Областного противотуберкулезного клинического диспансера 21.12.21 года. На момент поступления имели место жалобы на утомляемость, одышку при физической нагрузке, умеренную боль, дискомфорт в левой половине грудной клетки.

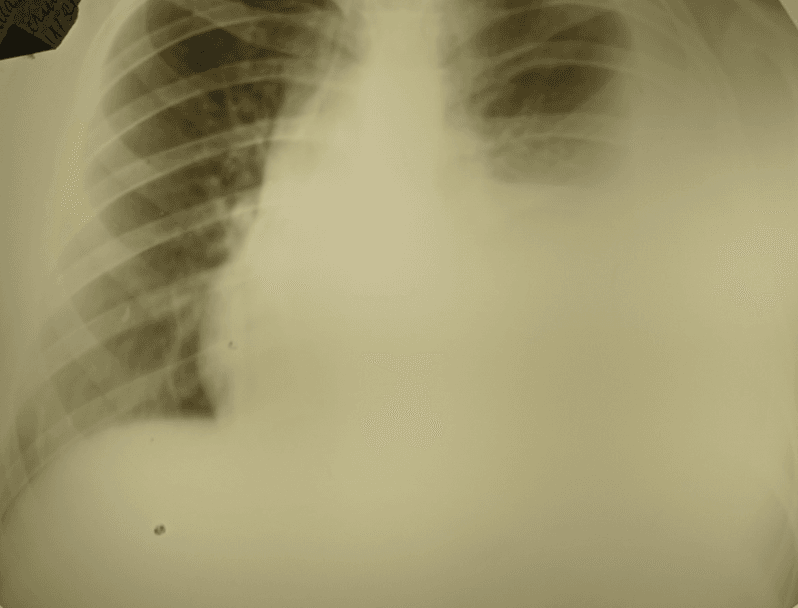

Начало клинического проявления заболевания у пациента возникло 15.11.21 года. Оно проявлялось повышением температуры до субфебрильной и кашлем. В амбулатории района Саратовской области эти явления были расценены как острое респираторное заболевание. Назначено лечение арбидолом, парацетамолом, ингалиптом. Через несколько дней температура тела поднялась до 38,5 град. В связи с этим больной 24.11.21 года госпитализирован в ЦРБ. Здесь проводилась антибактериальная терапия. На фоне лечения у молодого человека сохранялась повышенная температура тела, кашель и проявилась боль в левой половине грудной клетки. 27 ноября выполнено рентгенологическое исследование грудной клетки, при котором найдена жидкость в левой половине грудной клетки. После чего ребенок направлен в Саратовскую областную детскую клиническую больницу (рис.1).

30.11.21 года в Саратовской областной детской клинической больнице проведено компьютерно-томографическое исследование. Результаты исследования определяются как изменения в легочной ткани – пнемонитизация нижней доли левого легкого снижена за счет пнемонической инфильтрации, в проекции S 8,9 определяется округлое образование, размером 32х37 мм с четкими полициклическими контурами, неоднородной структуры жидкостной плотности от 12 до 26 ед. HU. Просвет трахеи, главных бронхов не изменены, корни структурно не расширены, увеличенных лимфоузлов не выявлено. Синусы плевры – гидропневмоторакс слева шириной до 2 см. Купол диафрагмы – левый приподнят. Заключение: КТ – признаки левосторонней полисегментарной пневмонии. Округлое жидкое образование в проекции S 8,9 левого легкого.

Рис. 1. Жидкость в плевральной полости слева

01.12.21 года выполнена торакоскопия, плазмолиз, санация и дренирование плевральной полости слева под общей анестезией. При плевральной пункции и дренировании получено 1700 мл жидкости (желтая, мутная), в которой белка 3,6 г/л, нейтрофилов 70%, лимфоцитов 30%. Исследование экссудата из плевральной полости от 29.11.21-01.12.21 года на МБТ (Мycobacterium tuberculosis) – отрицательны.

Выполненная бронхоскопия от 03.12.21 года была оценена как картина с признаками локального (нижнедолевого слева) катарального эндобронхита.

06.12.21 года был получен положительный анализ полимеразной цепной реакции (ПЦР) на ДНК МКБ плевральной жидкости. Диаскинтест от этого же числа – папула 20 мм с гиперемией.

Результаты цитологического исследования представлены как некроз, лимфоциты, гигантские клетки Пирогова-Ланганса, эпителиоидные клетки.

БЦЖ 20.09.2008 года – на левом плече – рубчик 3 мм.

Результаты реакции Манту по годам постановки: 2009г.-11мм; 2010г.-10 мм; 2011г.-10 мм; 2012г.-8 мм; 2013г.-10 мм; 2014г.-6 мм; 2015г.-10 мм; 2016г.-2 мм.

Результаты Диаскин-теста: 2018г.-0 мм; 2019г.-0 мм; 2020г.-0 мм;23.11.21 г.-0 мм; 03.12.21 г.-20 мм с гиперергией до 30 мм.

Анализ крови от 10.12.21 года: СОЭ-57мм/час; эритроциты-4,42*1012 /л, нейтрофилы палочкоядерные-4%, нейтрофилы сегментоядерные-70%, моноциты-6%, лимфоциты-18%, эозинофилы-2%.

Пациент находится в стационаре с диагнозом: «Экссудативный плеврит слева неясной этиологии». После консультации с фтизиатром пациент переводится в Саратовский областной противотуберкулезный диспансер (21.12.21г.)

Из анамнеза стало известно (со слов бабушки, с которой проживает ребенок), что у мальчика был периодический контакт с больной туберкулезом гражданкой, которая работала помощницей по дому с мая 2021 года. Из архива стало известно, что гражданка С. Лежала в туберкулезном диспансере с диагнозом: Инфильтративный туберкулез S1, S2, S6 легких в фазе распада и обсеменения. МБТ+1ГДУ МБТ+ МЛУ (R,Pt,Am). Она кратковременно лечилась в противотуберкулезном диспансере и выписана за самовольный уход.

Общее состояние расценивалось как тяжелое за счет интоксикации, дыхательной недостаточности и объема поражения легких. Частота дыхательных движений 28-30 в мин. Одышка усиливалась при физической нагрузке. При перкуссии определялось резкое укорочение звука слева ниже 3 ребра, ниже угла лопатки, в межлопаточной области. Аускультативно – дыхание жестковатое, резко ослабленное слева в нижних и средних отделах, хрипы не выслушивались. Область сердца визуально не изменена. Тоны сердца приглушены, ритмичны. Частота сердечных сокращений – 120-126 в мин. Артериальное давление – 120 и 70 мм.рт.ст.

Учитывая контакт с больным туберкулезом в анамнезе, положительный анализ ПЦР на МБТ в плевральной жидкости, положительный Диаскин-тест и результаты цитологического исследования (лимфоциты, гигантские клетки Пирогова-Ланганса, эпителиоидные клетки) позволило расценить природу экссудативного плеврита как туберкулезного характера.

Был выставлен диагноз: экссудативный плеврит слева туберкулезной этиологии МБТ(-), I МБТ (-).

Больному назначено лечение по интенсивной фазе по 4 эмпирическому режиму: пиразинамид-1,5, этамбутол-1,2, ПАСК-8,0 локсидон-0,6, левофлоксацин-1,0 Всего по интенсивной фазе получено 171 доза (ПАСК-75 доз).

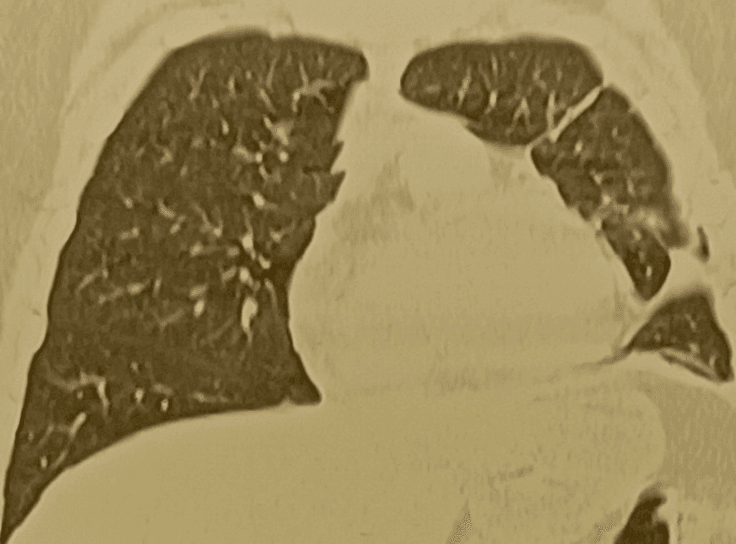

По окончании интенсивной фазы лечения отмечалось удовлетворительное состояние больного, жалобы отсутствовали. Полученные результаты рентгенологического исследования от 02.06.2022 года показали, что в левом легком в S 1,2 определяется единичный мелкий очаг 2,5 мм диаметром, в S 3 один очаг 2,8х2,6 мм, в язычковых сегментах S 3,4 грубые плевро-пульмональные рубцы до 3-5 мм с тяжами к передней париетальной и медиастенальной плевре, нижней части главной междолевой борозды. В правом легком в верхней доле в S 3 – единичный очаг. В левой плевральной полости свободной жидкости не определяется. Плеврокостальные задние наслоения на уровне 2 межреберья и над верхней третью главной междолевой борозды. Заключение: Единичные мелкие плотные очаги в S 1,2,3 левого легкого и S 3 правого легкого. Левосторонний осумкованный междолевой плеврит, фаза разрешения (рис.2).

Рис. 2. Туберкулезный междолевой плеврит в фазе разрешения у мальчика 13 лет

В последующем Мycobacterium tuberculosis ни бактериоскопически, ни методом посева в биосредах пациента не обнаружено.

Лечение было продлено по фазе продолжения тремя препаратами: этамбутол, тиризидон, пиразинамид. В этой фазе пациент получил 199 доз.

По завершению фазы продолжения мальчик жалоб не предъявлял. Состояние удовлетворительное. Избыточное питание. Кожа чистая. В легких прослушивалось везикулярное дыхание, слева в нижних отделах по средне-подмышечной линии несколько ослабленное. Тоны сердца ясные, ритмичные. Живот мягкий, безболезненный при пальпации. Печень по краю реберной дуги, селезенка не увеличена. Мочеиспускание свободное, безболезненное. Стул без особенностей.

Объективная картина изменений в дыхательной системе подтверждалась результатами рентгенологического исследования от 27.12.2022 года, которая характеризовалась динамикой КТ органов грудной полости по сравнению с исследованием от 02.06.2022 года. Динамика выражалась в виде частичного дальнейшего рассасывания плевральных наслоений слева в париетальных отделах и междолевом пространстве; сохранением мелких плотных очагов в S 1,2 левого и S 3 правого легких прежних размеров.

После курса лечения в противотуберкулезном диспансере в течение 1 года и 37 дней мальчик выписывается с диагнозом: клиническое излечение экссудативного плеврита слева туберкулезной этиологии с исходом в большие остаточные изменения в виде уплотнения париетальной и междолевой плевры слева. III группа диспансерного наблюдения.

С учетом больших остаточных изменений пациент направляется в санаторий с проведением сезонного курса терапии этамбутолом 25 мг/кг, пиразинамидом 20 мг/кг до 90 доз.

Особенности проявления заболевания у пациента П. характеризовалось повышением температуры тела до субфебрильной и кашлем в начальном периоде. Затем через 9 дней развилась выраженная лихорадка (38,5 град. С) с последующим присоединением боли в левой половине грудной клетки. На 12-й день от начала возникновения симптомов заболевания и на 8-ой день госпитализации обнаружена жидкость в плевральной полости слева при выполнении рентгенологического исследования. После чего на 15 день от начала заболевания больной в тяжелом состоянии переводится в областную детскую клиническую больницу с диагнозом – «Экссудативный плеврит неясной этиологии слева».

Выполненные на базе Саратовской областной детской клинической больнице исследования в виде диаскинтеста, исследования гистологии и ПЦР на МРТ плевральной жидкости позволили отнести природу экссудативного плеврита к туберкулезной. В уточнении диагноза свою роль сыграл уточненный сбор анамнеза и выявление контакта.

Таким образом, верификация диагноза и начало этиотропного лечения произошло в этом случае на 36-ой день от начала клинических проявлений. При этом появление МБТ в мокроте не выявлено на протяжении всего курса лечения. Изменения в паренхиме легочной ткани в виде очагов проявились на этапе лечения пациента в противотуберкулезном диспансере.

Выводы

- Случай туберкулезного экссудативного плеврита является демонстрацией сложностей дифференциальной диагностики его природы.

- В определении туберкулезной природы экссудативного плеврита оказались действенными факторы – выявление контакта с больным туберкулезом в анамнезе у пациента, положительный Диаскинтест, МБТ-положительный результат полимеразно-цепной реакции экссудата и результат гистологического исследования плевральной жидкости – некроз, лимфоциты, гигантские клетки Пирогова-Ланганса, эпителиоидные клетки.

- Оказались отрицательными на Мycobacterium tuberculosis анализы бактериоскопии и бактериологические исследования мокроты пациента.

.png&w=640&q=75)