Введение. Вазузское водохранилище, которое было образовано в 1977 году путем строительства плотины на р. Вазуза, в 5 км выше г.Зубцова, является наиболее крупным водоемом в Вазузской гидротехнической системе. В данный комплекс водных объектов также входят Яузское и Рузское водохранилища и два канала: р.Гжать – р.Яуза и р.Яуза-р.Руза. При этом Вазузское водохранилище, которое расположено на территории Тверской и Смоленской областей, относится к искусственным водоемам руслового типа, образованное путем частичного затопления реки Вазуза, и ее притоков – р.Осуги, р.Гжати, р.Касни. Известно, что на этих водотоках до момента создания этого крупного водохранилища в 1977года, действовали водпосты Росгидромета, которые проводили регулярные измерения речного стока. При решении наших задач были использованы материалы этих наблюдений. Ранее Государственным гидрологическим институтом (ГГИ) неоднократно проводились расчеты нормы подземного и минимального меженного стока для р. Вазузы и ее притоков. Но в отличие от этих данных, в нашей работе эти гидрологические характеристики даются не только по замыкающим гидростворам отдельных водотоков, но и по частным речным водосборам бассейна Вазузы, что является важным уточняющим фактором при детализации параметров подземного стока на изучаемой территории. В статье приводится характеристика геоморфологических, геологических и гидрогеологических условий данного района. В научных исследованиях подземного стока Вазузы были использованы космические фотоснимки.

Рис. 1. Обзорный план бассейна реки Вазузы до создания Вазузского водохранилища в 1977году (а); и современный космический снимок Вазузского водохранилища, многозональная съемка от 30 июня 2021 года, ИСЗ «Сентинел-2L2A (б); фото реки Вазузы у г.Сычевка, в районе подвесного моста (в). Примечание. Подпор от Зубцовской плотины Вазуского вдхр. распространяется до следующих створов: на р. Вазуза – до устья р.Лосмина, в 5км ниже г.Сычевка; на р.Гжать – до устья р. Яуза и выше по течению; на р. Касня – до створов ниже устья р.Сежа; на р.Осуга – до створов ниже ж/д моста, у д.Мясищево (рис.1 б)

Подземный и минимальный меженный сток рек в бассейне Вазузы до создания Вазузского водохранилища в 1977году.

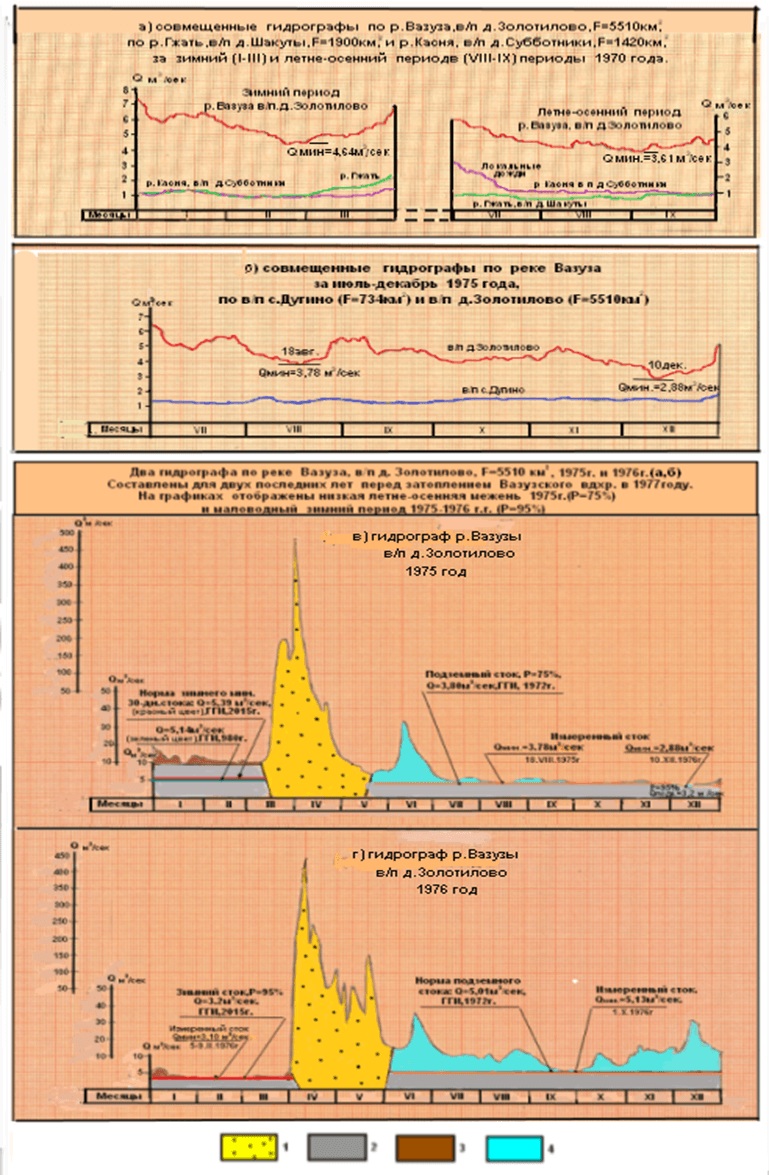

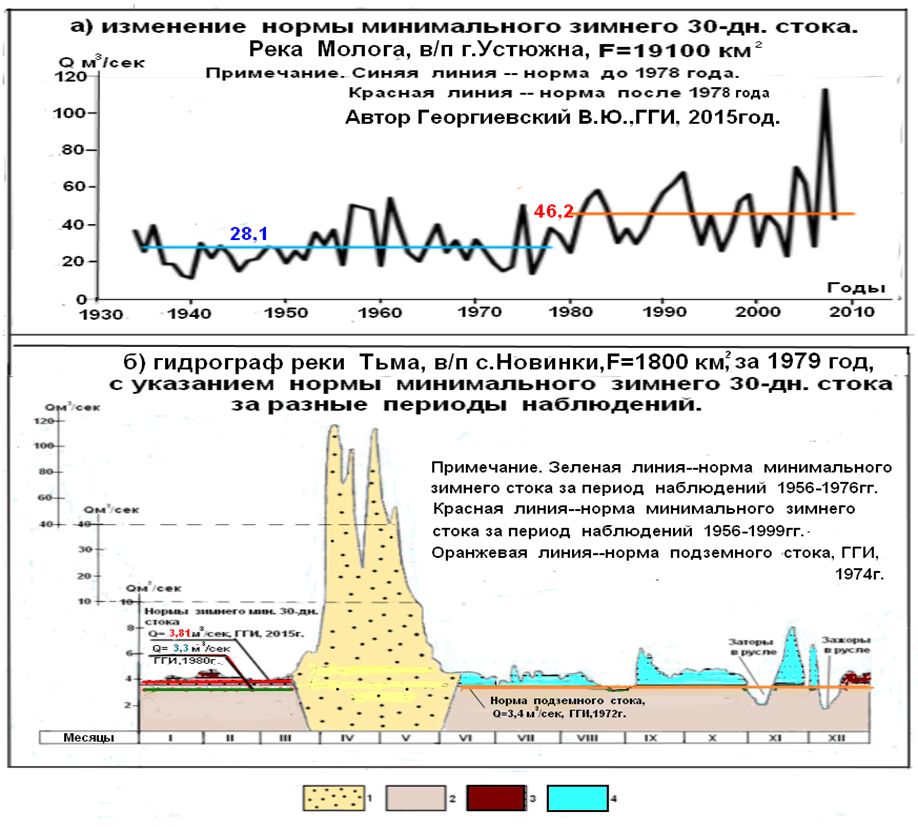

Известно, что после заполнения Вазузского водохранилища, которое в настоящее время имеет площадь водосбора – 6890 км2, и состоит из ряда протяженных, но узких плесов – Вазузского, Гжатского, Каснинского, Осугского заливов, общей площадью – Sобщ=97км2 (рис.1), стало невозможным применять гидрометрический метод оценки подземного притока на отдельных участках рек этого бассейна. Поэтому в этой работе для решения наших задач были использованы старые материалы наблюдений за меженным минимальным стоком на водпостах Росгидромета, действующих до 1977 года, когда Вазуза являлась незарегулированной рекой. В этот период, с 1975 года действовал в/п с.Дугино, который существует и в настоящее время, а также проводились гидрологические наблюдения на ныне закрытых гидропостах УГМС: р. Вазуза – в/п д.Золотилово и в/п г.Сычевка; р.Гжать – в/п д.Шакуты; р.Касня – в/п с. Субботники, р. Осуга – в.п. д. Коротнево (рис.1). Первоначально отдельные расчетные характеристики подземного и минимального стока рек по этим пунктам водных наблюдений (табл.1), были заимствованы из ранее опубликованных отчетов, справочников и ежегодников Росгидромета и Государственного гидрологического института, С.-Петербург [8, 9, 10]. Затем эти гидрологические данные были использованы в наших расчетах подземного стока для отдельных частных водосборов реки Вазузы (табл. 2, 3). Как известно, минимальный зимний 30-дн. сток, вплоть до 80-х годов прошлого века, являлся мерой оценки подземного притока, наряду с данными подземного стока рек, полученных методом расчленения гидрографа [9, 10]. В нашей работе были представлены два варианта этих характеристик подземного стока рек бассейна Вазузы, которые были близкими по своим значениям до 1980 года (табл.1). В процессе наших исследований были детально проанализированы данные меженного стока на р.Вазузе в отдельных пунктах гидрологических наблюдений: в/п с.Дугино и в/п г.Сычевка (среднее течение), и в/п д.Золотилово (нижнее течение), а также на ее крупных притоках – р.Гжать и р.Касня, за 1970,1975,1976 гг., т.е. за годы перед заполнением Вазузского водохранилища (рис. 2, 3). Было установлено, что реки этого бассейна в периоды низкого стока этих лет характеризуются расходами воды, обеспеченностью Р=50,75,95 % [4]. При анализе совмещенных гидрографов за 1970 год, построенных для р. Вазузы – в/п д.Золотилово, и основным ее притокам: р.Гжать – в/п д.Шакуты и р.Касня – в/п с.Субботники; а также составленных для р.Вазузы: в/п д.Золотилово и в/п с.Дугино, за 1975 год, выясняется, что в верхнем створе Вазузы у с. Дугино, а также на малых – реках Гжати и Касни, кривая изменения расходов воды в меженный период имеет более сглаженный характер, чем в нижнем течении р.Вазузы у д. Золотилово (рис. 2а, 2б). По-видимому, это связано с более стабильными условиями подземного питания в меженный период на этих малых реках, а также в верхней и средней частях Вазузы, чем в низовьях вазуского водотока, которые могут быть благоприятными – р.Вазуза у с.Дугино и у г.Сычевки, и не совсем таковыми – р.Гжать, р.Касня, р.Сежа. Детально геоморфологические, геологические, гидрогеологические условия описываемого района, влияющие на интенсивность подземного притока в реки, описаны в следующей главе. В процессе проведения наших исследований были отмечены высокие значения минимального зимнего стока на р.Вазуза – в/п с.Дугино, которые представлены в последней монографии ГГИ,2015г. [8], где площадной модуль стока равнялся: gs=3 л/с км2 (табл. 1). Но эти данные не были использованы нами по следующим причинам. Во-первых, расчетный период наблюдений на этом водпосту был удлинен на 30 лет – с 1980 по 2010 годы, в течении которых, из-за глобального потепления климата произошло значительное увеличение средних параметров минимального зимнего стока – почти в 1.5-2 раза, если судить по ближайшим волжским притокам – р.р. Молога и Тьма (рис.4). Во-вторых, в настоящее время проходит научная дискуссия, может ли минимальный зимний сток в современный период, служить мерой оценки подземного стока рек? [1]. В конечном итоге для характеристики подземного стока р.Вазузы в створе в/п с. Дугино, были использованы ежедневные расходы воды в низкую летне-осеннюю межень 1975, 1976 годов, Р=50,75% обеспеченности, опубликованные в гидрологических ежегодниках УГМС [4]. По нашим расчетам средние площадные и линейные параметры подземного стока на р.Вазуза – в/п с.Дугино, до 1977 года, составляют: gs =1,7-1,8 л/с км2, gлин.~ 20 л/сек на 1 км. (рис. 3).

Наряду с анализом минимального зимнего и подземного стока рек в пунктах гидрологических наблюдений, в нашей работе были проведены его расчеты по частным водосборам Вазузы, приуроченных к следующим ее участкам: 1) исток – в/п д.Золотилово (L=138 км), исключая реку Гжать – устье, р. Касня – в/п с.Субботники, и р.Лосмина – устье; 2) в/п г.Сычевка – в/п д.Золотилово (L=50км), без учета меженного стока этих трех больших притоков (табл.2,3). Кроме этого, на р.Вазузе был выделен участок №3: в/п с.Дугино – в/п д.Золотилово (L=73км), где также исключались р.Гжать – устье, р.Касня – в/п с.Субботники и р.Лосмина – устье (рис.3). Но в этом случае, при проведении расчетов подземного стока на этом отрезке Вазузы были использованы ежедневные расходы воды за летне-осеннюю межень 1975, 1976 годов, опубликованные в Гидрологических ежегодниках за эти же годы [4]. В отдельные меженные периоды этих лет минимальный водный сток этой реки соответствовал Р=50,75,95 % обеспеченности расчетного подземного стока. Основными характеристиками подземного и минимального зимнего стока в нашей работе являлись площадные и линейные модули подземного стока, gs л/с км2 и gлин. л/сек на 1 км, Р=50 % обеспеченности. В процессе наших исследований были выявлены следующие закономерности распределения его параметров на данной территории:

- Если р. Вазузу рассматривать полностью со всеми ее притоками, то данная река характеризуется невысокими величинами подземного и минимального зимнего сток, в частности площадной модуль стока здесь равен: gs < 1 л|c км2, (табл.1,2). Но в том случае, когда полностью исключаются маловодные речные притоки – р.Гжать, р.Касня, р.Лосмина, и при этом частный водосбор Вазузы уменьшается до узкого длинного контура, включающего ее долину, средней шириной 8-10 км, то эти гидрологические показатели по площади этого малого бассейна возрастают до повышенных значений: gs ~2 л/сек км2 (табл. 2,3; рис.3). В то же время линейные модули разгрузки подземных вод на всем протяжении р.Вазузы являются не очень высокими и составляют: gлин.~20 л/сек на 1 км (табл. 1, 2, 3; рис. 3).

- Малые реки бассейна Вазузы, в частности реки Осуга, Гжать, Касня, Сежа, Яуза и т.д., характеризуются низкими значениями минимального зимнего и подземного стока, где площадной модуль подземного стока равен: gs=0.3-0.7л/с км2 (табл.1). Основными причинами их низкого стока в меженный период являются неблагоприятные гидрогеологические условия: большая мощность четвертичного чехла при малой глубине эрозионного вреза русла и долины этих малых водотоков (не более 30м) и преобладание в этой верхней грунтовой толще слабоводопроницаемых глинистых моренных отложений, которые не способствуют инфильтрации атмосферных осадков и вертикальному водообмену из нижних водоносных горизонтов. Также на уменьшение водного стока больших рек – притоков Вазузы, в частности р.Гжати, которая было судоходной в 17-18 веках в весенний период, повлияла активная хозяйственная деятельность на территории бассейнов этих рек в последние два столетия: вырубка лесов, распашка земель, строительство дорог, разработка песчаных и глиняных карьеров, устройство мелких прудов и «копаней». Об этом указывал в своей работе известный российский геолог и почвовед, уроженец этих мест, Докучаев В.В., еще в 1873 году [5]. Имеющиеся гидрохимические материалы по данному району свидетельствуют о существующей разгрузке подземных вод в р. Осуга и р.Вазуз, в их нижнем течении [3, 4]. Согласно этим данным, гидрохимические показатели русловых вод в меженный период до 1977 года на реках Осуга и Вазуза на водпостах у д.Коротнево и д.Золотилово. были близкими (Мобщ.~0,5 г/л). Общая минерализация подземных вод в этом районе составляет: Мобщ=0,6-0,7 г/л. Изданные карты гидроизопьез верхних подземных водоносных горизонтов, где их гидравлические напоры превышают урезы воды в низовьях этих рек, также подтверждают эту версию [2]. Для большего ее обоснования необходимо провести здесь измерения температуры и электропроводности речных вод, зависящей от химизма этих природных вод.

Таблица 1

Среднемноголетний минимальный зимний 30-суточный и подземный сток на реке Вазуза и ее притоках, по данным Государственного гидрологического института, 1974, 1980, 2015 гг.

|

Река, водпост |

№ водпоста на рис.1 |

L до устья, км |

Площадь водосбора км2 |

Период наблюдений, годы |

Среднемноголетний минимальный зимний 30-дн. сток и подземный сток (знаменатель). Расход воды, Qм3/с и площадной модуль стока, gs л/с км2 | |||||||

|

Приведенный к многолетним значениям |

Обеспеченность, Р% | |||||||||||

|

50% |

75% |

95% | ||||||||||

|

Q м3/с |

gs л/с км2 |

Q м3/с |

gs л/с км2 |

Q м3/с |

gs л/с км2 |

Q м3/с |

gs л/с км2 | |||||

|

р.Вазуза, |

С1 |

5 |

6840 |

1967-1970гг. |

6,41 |

0,94* |

5,9* |

0,86* |

– |

– |

– |

– |

|

р.Вазуза, |

С 2 |

24 |

5510 |

1948-1976гг |

5,39 / 5.01 |

0,98 / 0,91 |

4,96 /4,6 |

0,90 / 0,8 |

3,99 / 3,8 |

0,72 / 0,7 |

3,16 /3,2 |

0,57 / 0,6 |

|

р.Вазуза – |

С3 |

74 |

878 |

1967-1970гг. |

1,86* |

2,12* |

1,8* |

2,05* |

(1,6*) |

(1,8*) |

(1,3*) |

(1,5*) |

|

р.Вазуза, в/п с.Дугино |

С 4 |

97 |

734 |

1975-2010гг. |

2,27 |

3,1 |

2,2 |

3,0 |

1,78 |

2,4 |

1,28 |

1,7 |

|

р.Касня, |

С 5 |

уп 8,4 |

1420 |

1957-1976гг |

1,14 |

0,80 |

0,94 |

0,66 |

0,66 |

0,46 |

0,42 |

0,30 |

|

р.Сежа, |

С 6 |

уп 21 |

375 |

1952-1981гг. |

0,24 |

0,64 |

0,18 |

0,48 |

0,13 |

0,35 |

– |

– |

|

р.Гжать, |

С 7 |

уп 39 |

1900 |

1957-1971гг. |

1,31 |

0,69 |

0,90 |

0,47 |

0,64 |

0,34 |

0,57 |

0,30 |

|

р.Осуга, |

С 9 |

уп 13 |

1230 |

1957-1976гг. |

0,51 / 0,55 |

0,41 / 0,45 |

0,3/0,47 |

0,25 / 0.4 |

0,26 /0,3 |

0,21/ 0,26 |

0,25 / 0,2 |

0,2 / 0,16 |

Примечание. 1) данные по минимальному зимнему 30-дн.стоку и подземному стоку были взяты из справочников и отчетов ГГИ,1974,1980,2015гг. [8, 9, 10]; 2) период наблюдений, использованный при расчете подземного стока по р.Вазуза – в/п д.Золотилово, и р.Осуга – в/п д.Коротнево, был взят по 1972 год, согласно отчета ГГИ, 1974 г. [9]; 3) 6,41* м3/cек – данные по р.Вазуза, в/п д.Пашутино и в/п г.Сычевка, представлены за период наблюдений 1967-1970 годы, согласно отчета ГГИ, 1980 г. [10], когда минимальные 30-дн. расходы воды зимней межени были близкими к ее норме, также как на соседнем крупном волжском притоке – р.Молога, в/п Ильицино ( F=411км2), и в/п Спасс-Забережье (F=10200км2); 4) 3 графа: L у до устья, км: уп 39 – расстояние от водпоста на реке-притоке до устья этого водотока; 5) общая площадь водосбора крупных притоков Вазузы: р.Гжать – F=2370 км2; р.Касня – F=1480км2; р.Лосмина – F=421 км2; 6) на участке Вазузы: исток-в/п г.Сычевка, линейный модуль минимального зимнего стока (р=50%) равен: 20 л/с на 1км, или 1,8 м3/сек на 88 км; 7) расчеты минимального зимнего 30-дн. стока не были проведены по ныне действующим и ранее закрытым водпостам: а) р.Гжать – в/п г.Гагарин (F=406км2, Lу =88км); б) р.Гжать-в/п г.Гжатск (F=418км2, Lу =80км); в) р.Гжать- в/п д.Кормино (F=484км2, Lу =76км); г) р.Касня – в/п с.Тесово (F=491км2, Lу =42км); д) р.Осуга – в/п д.Красное (F=310км2, Lу =71км)

Таблица 2

Среднемноголетний минимальный зимний 30-суточный сток реки Вазуза, на участке: исток – в/п Золотилово, исключая ее притоки: р.Касня – в/п с.Субботники, р.Гжать – устье, и р.Лосмина – устье

|

Река, водпост, гидроствор |

№ водпоста на рис.1 |

Lу до устья, км |

Площадь водосбора, F км2 |

Период наблюдений, годы |

Среднемноголетний минимальный зимний 30-дн. сток. | |||

|

Приведенный к многолетним |

Обеспеченность, Р % | |||||||

|

50% |

75% |

95% | ||||||

|

р.Вазуза, в/п д.Золотилово |

С 2 |

24 |

5510 |

1948-1976гг. |

5,39 |

4,96 |

3,99 |

3,16 |

|

р.Лосмина – устье |

С10 |

69 |

421 |

– |

у(0,3) |

у(0,25) |

у(0,2) |

у(0,1) |

|

р.Касня, в/п с.Субботники |

С 5 |

уп 8,4 |

1420 |

1957-1976гг. |

1,14 |

0,94 |

0,66 |

0,42 |

|

р.Гжать, в/п с.Шакуты |

С 7 |

уп 39 |

1900 / |

1957-1971гг. |

1,31 / у(1,6) |

0,90 / у(1,1) |

0,64 / у(0,8) |

0,57 / у(0,7) |

|

Участок р.Вазузы: исток – |

С 2–С10–С5– |

Длина участка, L-138км |

∆F= 1300 |

– |

∆Q=(2,4); |

∆Q =(2,7); gы=(2,1) л/с км2; |

∆Q =(2,3); gs=(1,8) л/сек км2; |

∆Q =(1,9); gs=(1,5) л/сек км2; |

Примечание. 1) в расчетах использованы данные ГГИ, 2015год [8]; 2) Lу,км =уп 8,4 – расстояние от водпоста до устья реки-притока, км; 3) gs л/с км2 и gлин л/с на 1км – площадной и линейный модули минимального зимнего стока; 4) у(0,3) – параметры минимального зимнего стока по р.Лосмина – устье, F=421 км2, определялись по аналогии с соседними притоками Вазузы: р.Гжать, р.Касня, р.Сежа, т.к. сведения по меженному стоку этой реки отсутствуют;

5) у(1,6) – минимальные зимние расходы воды на р.Гжать – устье, F=2370 км2, определялись по площадному модулю стоку на р.Гжать – в/п д.Шакуты, F=1900км2

Таблица 3

Среднемноголетний минимальный зимний 30-суточный сток реки Вазуза, на участке: в/п г.Сычевка – в/п д.Золотилово, исключая ее притоки: р.Касня – в/п д.Субботники, р.Гжать – устье, и р. Лосмина – устье

|

Река, водпост, гидроствор |

№ водпоста на рис.1 |

Lу до устья, км |

Площадь водосбора, F км2 |

Период наблюдений, годы |

Среднемноголетний минимальный зимний 30-дн. сток. | |||

|

Приведенный к многолетним значениям. |

Обеспеченность, Р % | |||||||

|

50% |

75% |

95% | ||||||

|

р.Вазуза, в/п д.Золотилово |

С 2 |

24 |

5510 |

1948-1976гг |

5,39 |

4,96 |

3,99 |

3,16 |

|

р.Вазуза-в/п г.Сычевка |

С3 |

74 |

878 |

1967-1970гг. |

1,86 |

1,8 |

(1,6) |

(1,3) |

|

р.Лосмина – устье |

С10 |

69 |

421 |

– |

у(0.3) |

у(0,25) |

у(0,2) |

у(0,1) |

|

р.Касня, в/п с.Субботники |

С 5 |

уп 8,4 |

1420 |

1957-1976гг |

1,14 |

0,94 |

0,66 |

0,.42 |

|

р.Гжать, в/п с.Шакуты |

С 7 |

уп 39 |

1900 / у 2370 |

1957-1971гг. |

1,31/у(1,6) |

0,90/у(1,1) |

0,64/у(0,8) |

О,57/у(0,7) |

|

Участок р.Вазузы: |

С 2– С3–С10–С 5–С7(у) |

Длина участка, L-50 км |

∆F= 421 |

– |

∆Q =(0,5); |

∆Q =(0,9); |

∆Q =(0,7 ); |

∆Q =(0,6); |

Примечание. 1) расчеты проведены по данным ГГИ,1980,2015гг.[8,10]; 2) gs л/с км2 и gлин л/сек на 1км – площадной и линейный модули минимального зимнего стока; 3) водные расчеты по р.Лосмина проведены по аналогии с реками Гжать, Касня, Сежа (табл.1); 4) минимальные зимние расходы воды на р.Гжать – устье ,F =2370км2, определены по площадному модулю стоку на р.Гжать – в/п д.Шакуты, F=1900 км2

Рис. 2. Гидрографы по р.Вазуза и ее притокам: а-совмещенные гидрографы по р. Вазуза – в/п д.Золотилово и по ее притокам: р.Гжать – в/п д.Шакуты и р. Касня – в/п д.Субботники, за зимнюю и летне-осеннюю межень 1970 года ; б – совмещенные гидрографы по р. Вазуза, в/п Дугино, и в/п д.Золотилово, за меженный период: июль-декабрь 1975 года ; в, г – годовые гидрографы р.Вазузы, в/п д. Золотилово, F=5510 км2, за 1975 и 1976 годы, с указанием норм подземного и зимнего минимального 30-дн.стока [8, 9, 10]. Условные обозначения: 1 – сток весеннего половодья; 2 – подземный сток; 3 – зимние оттепели; 4 – дождевой сток

Рис. 3. Гидрологические картосхемы №1 и №2, №3, №4. Измеренные расходы воды на р. Вазуза и ее притоках в летне-осеннюю межень разных лет на следующих участках, с указанием дат проведения гидрометрических работ: участок №1 ) исток – в/п д.Золотилово, L=138км: а) 15-16 июля 1970г., Р=50% ; б) 7-8 августа 1970г., Р=75%; участок №2) в/п с.Дугино – в/п д.Золотилово: в) 15-16 июля 1975г., Р=50%; г) 1-2 октября 1976г., Р=50%

Рис. 4. Изменение нормы минимального зимнего 30-дн.стока за последние 30-40 лет на двух соседних крупных волжских притоках: р.Молога и р.Тьма: а) график изменений нормы минимального зимнего стока по р. Молога – в/п г.Устюжна, .за период 1934-2008годы. Автор Георгиевский В.Ю., ГГИ, 2015г. [8]; б) гидрограф р. Тьмы – в/п с. Новинки, за 1979 год, где отмечены подземный сток и последние изменения минимального зимнего стока. Условные обозначения: 1 – сток весеннего половодья; 2 – подземный сток; 3 – зимние оттепели; 4 – дождевой сток

Геоморфологические, геологические и гидрогеологические условия исследуемого района.

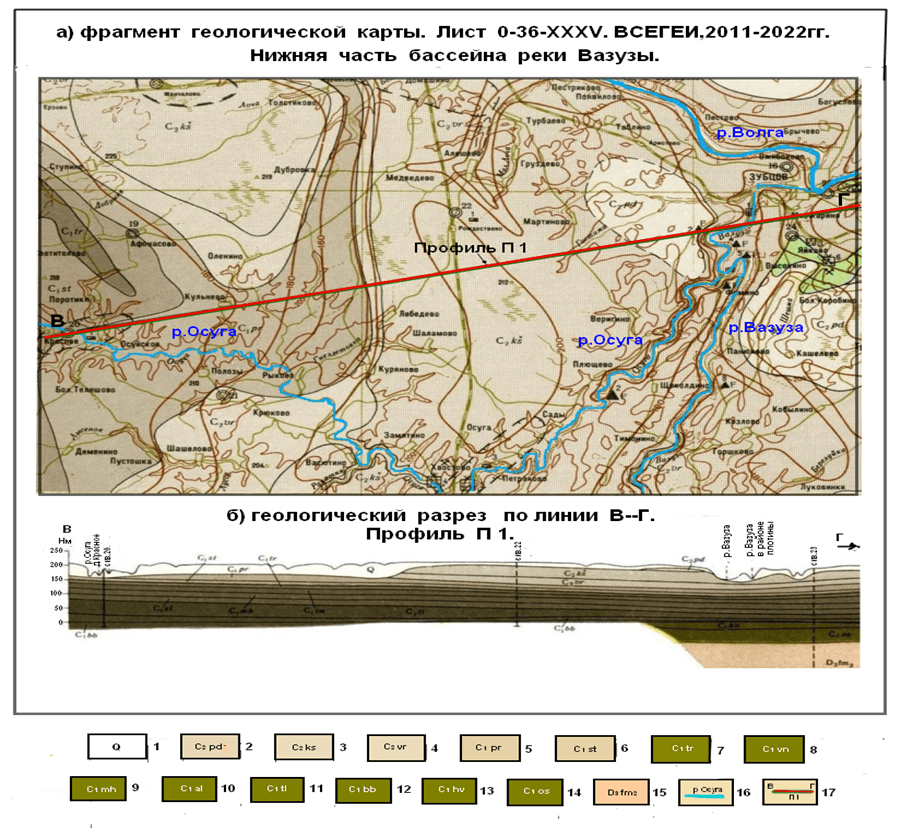

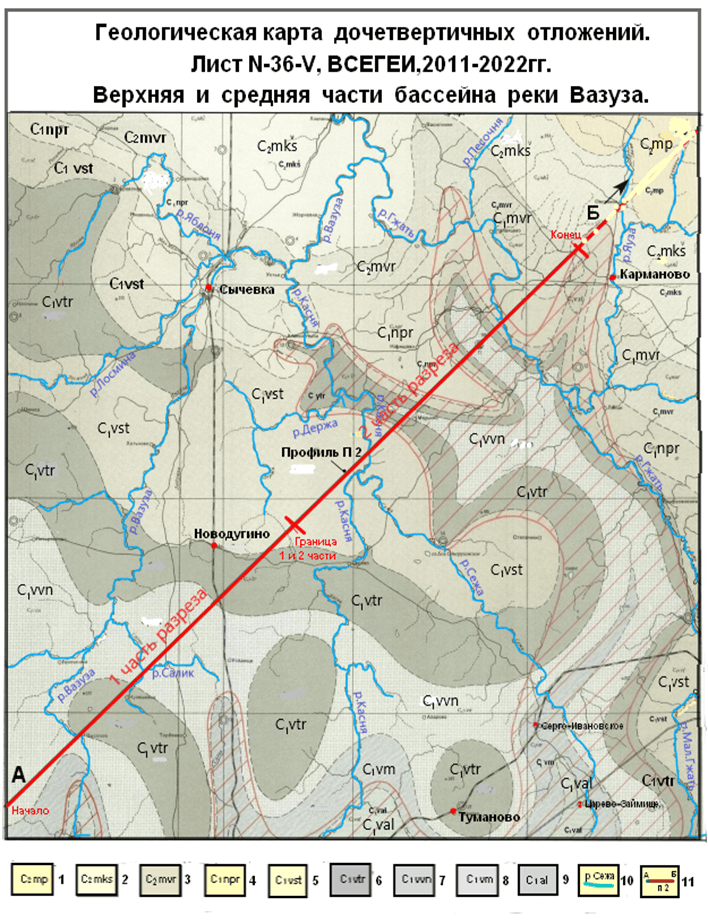

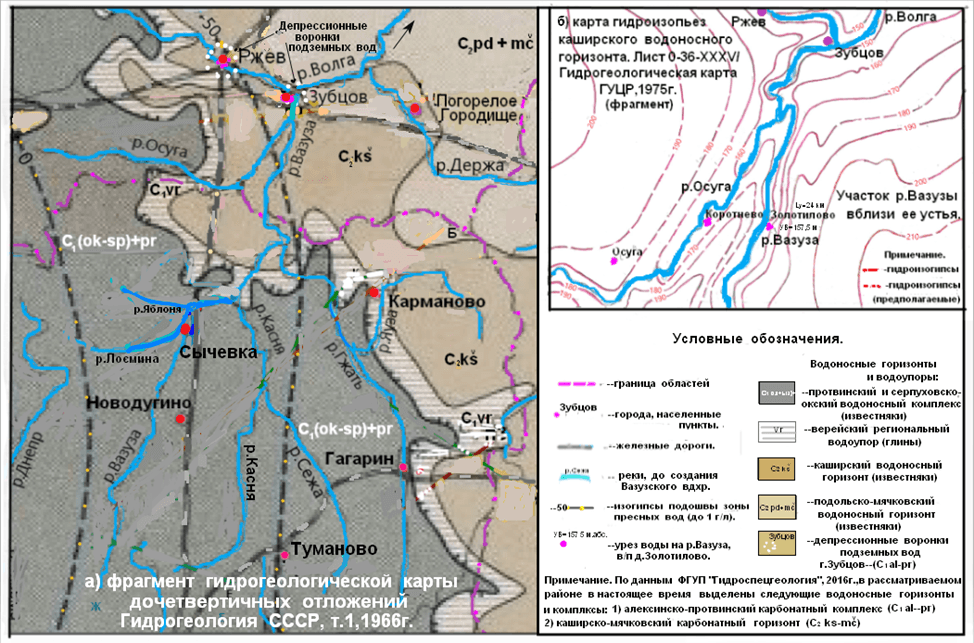

Описываемый район характеризуется удовлетворительной геоморфологической, геологической и гидрогеологической изученностью (рис. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11). На данной территории расположена Гжатско-Вазузская аллювиально-зандровая низина и Кармановско-Темкинская моренная равнина – в верхней и средней частях бассейна Вазузы, а также Волжско-Вазузская моренно-зандровая равнина – в нижнем течении Вазузы и Осуги. При этом на фоне этого равнинного рельефа в этом районе существует система холмов и гряд, и возвышенностей, которые заполняют широкие междуречья в верховьях Гжати, Касни и Вазузы. Осадочный чехол в верхней и средней части бассейна р. Вазузы сложен каменноугольными терригенными и карбонатными отложениями нижнего карбона (рис. 6, 7). В низовьях Вазузы и вблизи р.Волги, а также на восточной окраине вазузского речного бассейна (верховье р.Яузы и район восточнее г.Гагарина), в верхней части разреза появляются известняки и глины среднего карбона (рис. 5, 6, 11). Покров рыхлых четвертичных отложений, подстилающий карбонатные породы, представлен ледниковыми и водно-ледниковыми отложениями в основном московского оледенения (рис. 8, 9). В четвертичной толще преобладают глины и суглинки, реже встречаются песчаные слои малой мощности (рис. 8, 9, 10). В пределах зандровых равнин в верхней части разреза присутствуют флювиогляциальные пески, мощностью до 2-3 м, залегающие на глинистых породах и местами прикрытые суглинками. Мощность четвертичных отложений на данной территории весьма изменчива, но на водоразделах Вазузы и рек-притоков бывает довольно значительной – более 50 м., в нижней части ее бассейна сокращается от 40 до 5м (рис. 10). Как известно, до затопления р. Вазузы, ее русло и пойма в среднем и нижнем течении были порожистыми, устланы обломочными породами [6]. В районе г.Сычевки, в узкой долине Вазузы, в цоколе надпойменных террас отмечено залегание каменноугольных известняков, вскрываемые руслом реки и которые хорошо заметны на береговых обнажениях [6]. В других местах, по берегам рек – р.Вазуза у с.Линец, р.Гжать у д.Листратово и т.д., также наблюдаются выходы известняков на дневную поверхность (рис.10 б). Детальное описание геологических обнажений, в т.ч. выходов известняков карбона, по берегам рек Вазузы, Гжати, Сежи, выполнил еще в далеком 1874 году известный российский почвовед и геолог Докучаев В.В. [6]. В низовьях р.Вазузы и р.Осуга в пределах их русла отмечены значительные отложения песка, щебня и гравия, перекрывающие известняки карбона. На р.Осуга, в ее нижнем течении, у д.Мясищево, вблизи прибрежной зоны, выявлены большие залежи песчано-гравийного сырья, где открыто несколько карьеров по их разработке. Как известно, территория бассейна р.Вазузы по гидродинамическим условиям и формированию подземных вод входит в Московский артезианский бассейн (МАБ). Согласно первого проведенного гидрогеологического районирования территории МАБ, выполненного в 1966 году Кравчинским Ф.И (ГУЦР, г.Москва), верхняя и средняя части бассейна Вазузы относится к III району, а остальная ее часть – к IV району [3]. При этом III гидрогеологический район располагается на южном склоне Московского артезианского бассейна и здесь развиты водоносные горизонты нижнего карбона. В основании этих отложений залегают глины малевского горизонта, являющиеся региональным водоупором. В пределах IV гидрогеологического района, который охватывает нижнюю часть бассейна Вазузы, верховье р.Яузы и территорию восточнее г.Гагарина, распространены водоносные горизонты среднего и верхнего карбона, залегающие под четвертичной толщей (рис. 6, 11). Известняки этих двух слоев карбона отделены верейскими глинами. Водоносные горизонты и комплексы изучаемого района в разные годы имели небольшие отличия в своих названиях. Но в настоящее время используется гидрогеологическая классификация ФГУП «Гидроспецгеология» (рис. 11, примечание). По данным этой организации, в районе г.Зубцова в последние годы возникла небольшая депрессионная воронка подземных вод из-за значительного их водотбора.

Использование космических снимков в наших исследованиях.

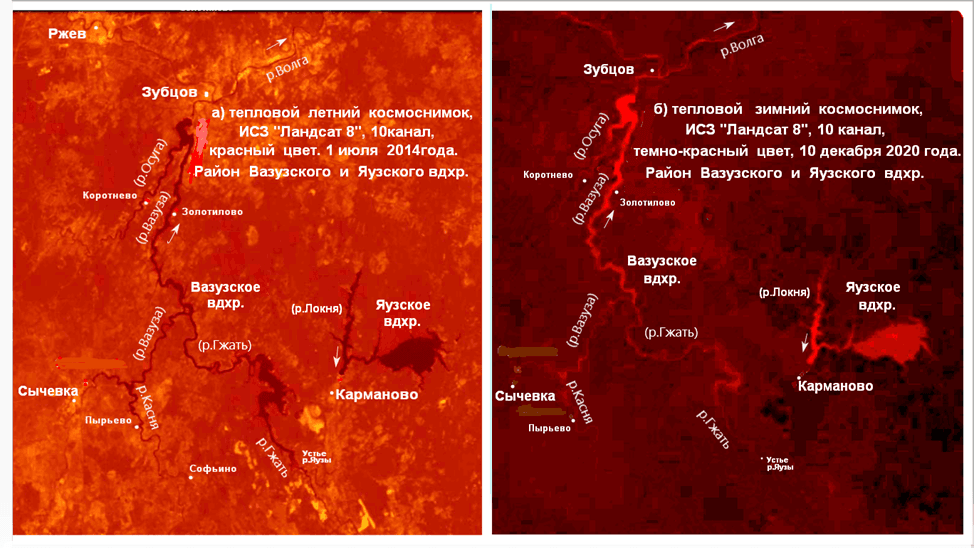

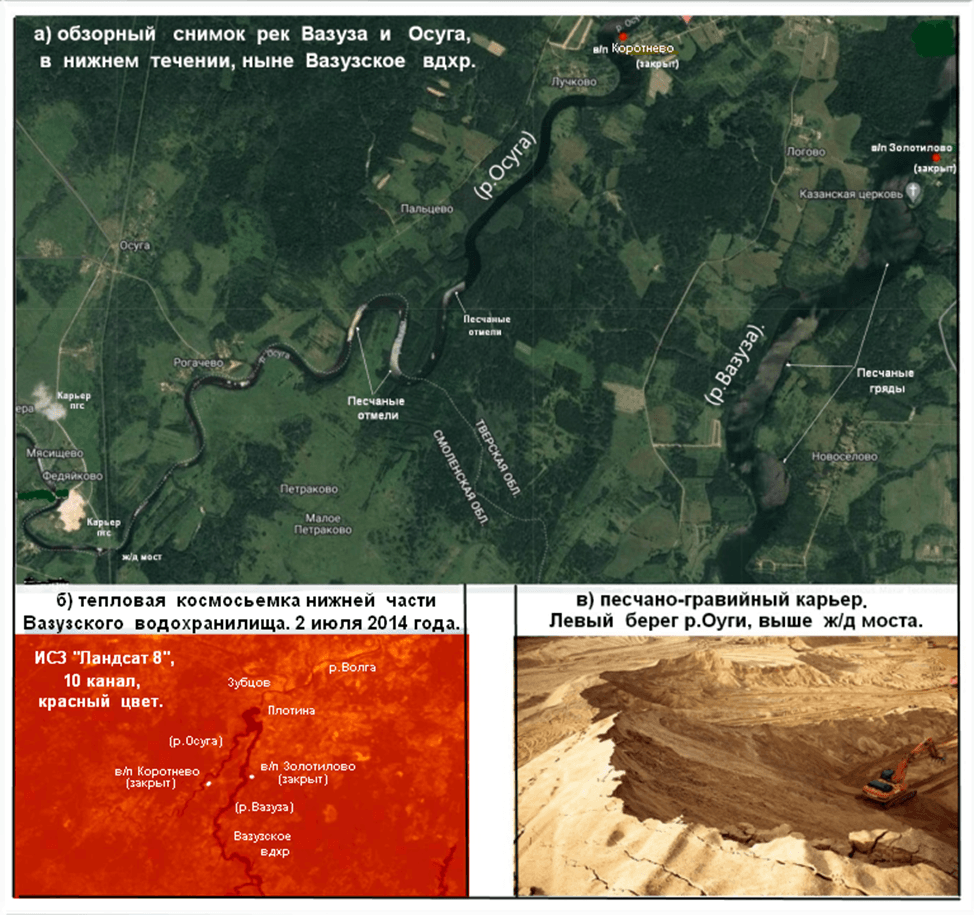

В нашей работе нашли применение отдельные фотоматериалы различных космических съемок [7]. При их анализе было выявлено, что на обзорных летних многозональных, тепловых и радарных снимках по темному фототону отчетливо выделяются границы Вазузского водохранилища, которые определяются подпором от плотины Зубцовского гидроузла (рис. 1, 12, 13, 14 б,16). На тепловых космоснимках в зимний период, когда изменяется термический режим водоемов, и при этом температура их вод выше температуры окружающей земной поверхности, водная акватории Вазузского и соседнего Яузского водохранилищ выражена светлым фототоном (рис. 12 б). Как известно, в нашей природной зоне большинство крупных водоемов и рек на ИК-фотоснимках, в летний период, выделяются по преобладающему темному фототону, из-за значительного их подземного питания в этот период времени и скопления здесь больших водных масс, которые не так интенсивно прогреваются солнечной энергией в теплое время года по сравнению с другими элементами ландшафта. Но вместе с тем на Вазузском водохранилище, в летний сезон, на фоне одинаковых температур поверхностного слоя воды на большей части водной акватории, которое происходит из-за значительного перемешивания озерных вод, при наличии здесь малых течений, V=1-2 см/сек, в отдельных застойных зонах могут существовать локальные температурные аномалии, связанные с повышенным подземным притоком. На ИК-фотоснимках эти зоны отображаются еще более темным цветом, который может не фиксироваться нашим зрением. Для того чтобы выделить эти аномальные участки на ИК-космоснимках, необходимо провести их компьютерную обработку, которая заключается в разделении плотности фотона на несколько интервалов, соответствующих определенной температуре, и придания всему этому разной окраске. Но в целом, использование космических снимков в нашей работе принесло положительные результаты. В частности, на обзорном космическом фотоснимке нижней части бассейна Вазузы, в пределах водных акваторий рек Осуги и Вазузы, были отмечены речные участки с песчаными грядами и побочнями в виде небольших контуров белого или белесого цвета (рис. 14а). Данные русловые «новообразования» часто приводят к увеличению подруслового стока, который не определяется гидрометрическими методами. На другом летнем ИК-фотоснимке отмечено выклинивание грунтового водного потока, который первоначально двигается под «телом» и в обход плотины Зубцовского гидроузла, в сторону Волги (рис. 15). Такие зоны выхода подземных вод наблюдаются на самой реке Вазузе – ниже плотины, и на ее притоке – р. Шешма, а также на небольшой низменности (депрессии) – на левом берегу р.Волги, ниже г.Зубцова, выше д.Пищалино (рис. 15а, 15в). Об этом же свидетельствует фотография реки Вазузы ниже Зубцовской плотины, где заметны выходы родников и высачивание грунтовых вод на фоне трещиноватых известняков в прибрежной речной зоне (рис. 15б). Следует также отметить, что на представленных многозональных, тепловых и радарных космоснимках, в пределах водных акваторий Вазузского и Яузского водохранилищ и вблизи них, заметны небольшие линейные структуры, пересекающие эти водоемы (рис.16). Возможно, что эти малые линеаменты как-то связаны с неотектонической активностью в этом районе, которая часто приводит к возникновению очагов повышенного подземного притока в реки и водоемы. В будущем на этих участках Вазузского водохранилища для подтверждения этой версии необходимо провести полевые термометрические, кондуктометрические и гидрохимические исследования.

Выводы.

В представленной работе параметры подземного стока по частным водосборам бассейна Вазузы определялись двумя способами: с учетом ранее опубликованных расчетных статистических параметров зимнего минимального 30-дн. стока (ГГИ,1980г.,2015г.), а также с использованием ежедневных измеренных расходов воды в летне-осеннюю межень 1970,1975, 1976 годов (Р=50,75 % обеспеченности), на водпостах бассейна Вазузы. Причем площадные и линейные показатели подземного стока на отдельных участках Вазузы, по этим двум вариантам, были близкими по своим значениям. В конечном итоге было выявлено, что р. Вазуза на всем своем протяжении, исключая ее крупные маловодные притоки – Гжать, р.Касня, р.Лосмина, до создания Вазузского водохранилища характеризовалась средними линейными показателями подземного притока, gлин~20 л/сек на 1 км. Площадные параметры подземного стока по территории отдельных частных водосборов значительно варьировали в разных частях бассейна Вазузы, от низких до высоких значений. Используя метод руслового водного баланса, было установлено, что река Вазуза в тот период имела высокие показатели подземного стока по площади своего водосбора только в узкой придолинной полосе, шириной 8-10 км, начиная от истока до устья, где его площадные модули стока составляли: gs~2 л/с км2, но при условии исключения маловодных рек-притоков: р.Гжать, р.Касня и р.Лосмина. Можно утверждать. что в этой неширокой зоне, которая включает русло, пойму и долину р.Вазузы, происходит основная разгрузка подземных вод в бассейне Вазузы. На остальной его территории, как и в настоящее время, наблюдались преимущественно низкие площадные параметры подземного стока, gs ≤ 0,7 л/сек км2, в том числе на вышеуказанных малых реках-притоках. Следует отметить, что в низовьях рек. Вазузы и Осуги – в районе водпостов с.Золотилово и д.Коротнево, возможно занижение измеренного меженного стока из-за увеличения здесь подруслового стока, вызванного здесь появлением больших песчаных толщ в донных отложениях этих рек. В будущем для более точного определения местоположения аномальных зон высокого подземного притока и участков повышенного подруслового стока, на реке Вазуза и Вазузском водохранилище, в летний период, необходимо провести измерения температуры и электропроводности воды придонных и поверхностных слоев озерных и речных вод по отдельным продольным и поперечным профилям.

Вспомогательные графические приложения.

I. Геологические карты и разрезы, используемые в этой работе.

Рис. 5. Фрагмент геологической карты, охватывающий нижнюю часть бассейна реки Вазузы (а), лист 0-36-XXXV, ВСЕГЕИ,2011-2022гг. [2], и геологический разрез к этой карте по линии В-Г, профиль П1 (б). Условные обозначения: 1 – четвертичные отложения; 2 – подольский горизонт, известняки; 3 – каширский горизонт, известняки; 3 – верейский горизонт, глины; 5 – протвинский горизонт, известняки; 6 – стешевский горизонт, глины, мергели; 7 – тарусский горизонт, известняки;

8 – веневский горизонт, известняки; 9 – михайловский горизонт, известняки; 10 – алексинский горизонт, известняки; 11 – тульский горизонт, известняки; 12 – бобриковский горизонт, известняки; 13 – заволжский горизонт, хованский слой, доломиты, мергели, глины; 14 – заволжский горизонт, озерская толща, доломиты, мергели, глины; 15 – верхнедевонские отложения, верхнефаменский ярус, доломиты, с прослоями глин и мергелей; 16 – речная сеть до образования Вазузского водохранилища.; 17 – геологический разрез по линии В-Г, профиль П1

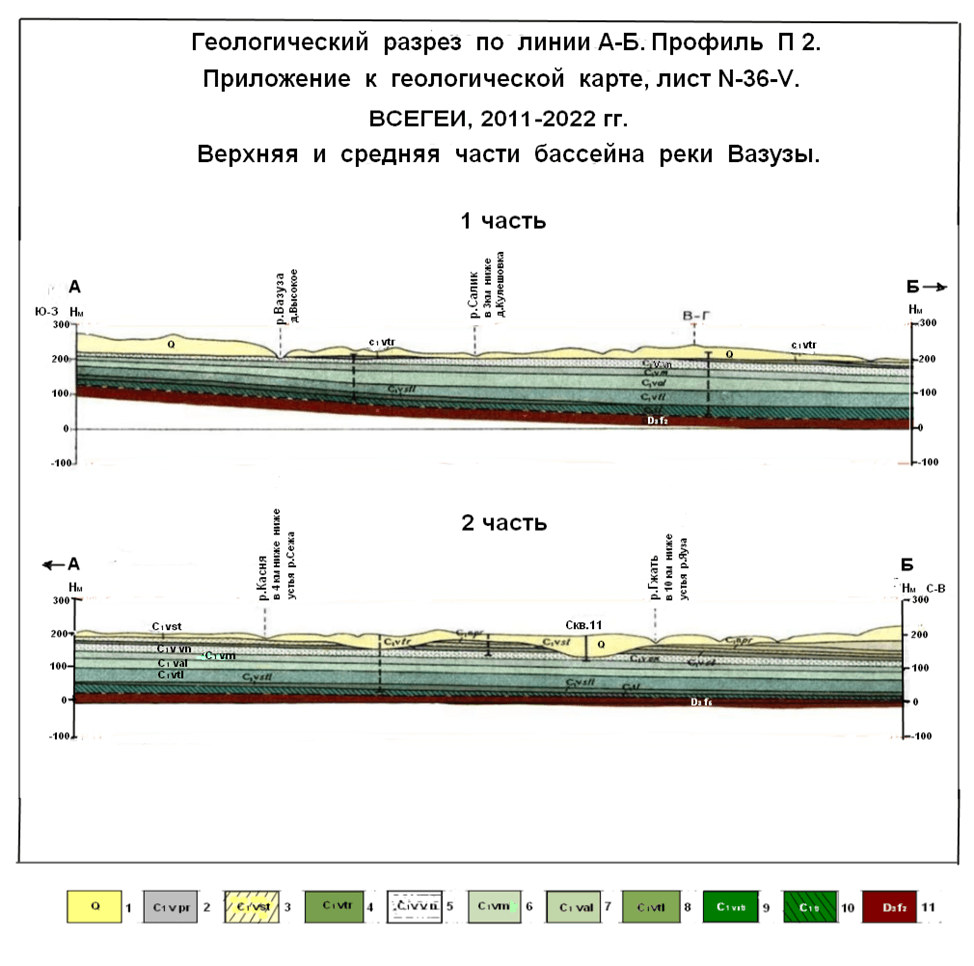

Рис. 6. Геологическая карта дочетвертичных отложений, лист N-36-V, ВСЕГЕИ, 2011-2022гг. [2]. Охватывает верхнюю и среднюю части бассейна реки Вазузы. Условные обозначения: 1 – подольский горизонт, известняки; 2 – каширский горизонт, известняки; 3 – верейский горизонт, глины; 4 – протвинский горизонт, известняки; 5 – стешевский горизонт, глины, мергели; 6 – тарусский горизонт, известняки; 7 – веневский горизонт, известняки; 8 – михайловский горизонт, известняки; 9 – речная сеть до образования Вазузского водохранилища; 11 – геологический разрез по линии А-Б, профиль П 2, разделен на 2 части

Рис. 7. Геологический разрез по линии А-Б. Профиль П 2 (2 части). Приложение к карте дочетвертичных отложений, лист N-36-V, ВСЕГЕИ,2011-2022гг. [2]. Условные обозначения: 1 – четвертичные отложения; 2 – протвинский горизонт, известняки; 3 – стешевский горизонт, глины; 4 – тарусский горизонт, известняки; 5 – веневский горизонт, известняки; 6 – михайловский горизонт, известняки; 7 – алексинский горизонт, известняки; 8 – тульский горизонт, глины, пески; 9 – сталиногорский горизонт, глины, пески; 10 – лихвинский подгоризонт, вверху – известняки, внизу – глины; 11 – девонские отложения, верхнефаменский ярус, доломиты с прослоями глин и мергелей

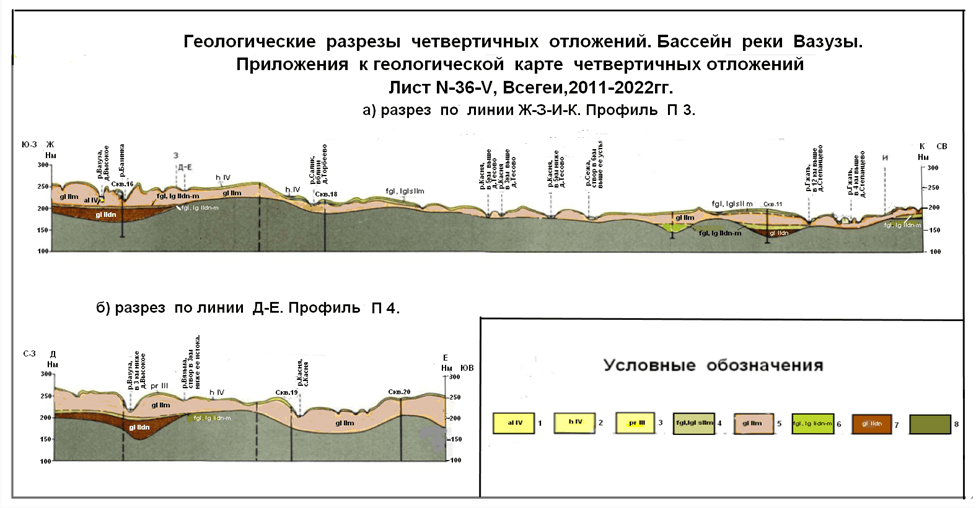

Рис. 8. Карта четвертичных отложений бассейна реки Вазузы. Составлена из фрагментов двух карт четвертичных отложений Смоленской и Тверской областей. ВСЕГЕИ, 2011-2022 гг. [2]. Условные обозначения: 1 – граница областей; 2 – населенные пункты; 3 – железные и автомобильные дороги. Литология: 4 – ледниковые отложения, московская морена, 5 – московский горизонт, нерасчлененный комплекс краевых ледниковых образований; 6 – московский горизонт, водноледниковые отложения времени наступания ледника; 7 – болотные отложения; 8 – валдайский подгоризонт, калининский горизонт. Аллювиальные и озерные отложения, пески; 9 – московский горизонт. Озерно-аллювиально-флювиогляциальные отложения; 10 – геологические разрезы по линиям Ж-К и Д-Е (профили П 3,П 4), нанесены согласно геологической карты четвертичных отложений, лист N-36-V, ВСЕГЕИ, 2011-2022 гг.; 11 – геологические колонки с указанием их общей нумерации – ГК 1-8: по отдельным скважинам – скв.№ 51,20,50,89 (данные ГУЦР, Москва, 1966г.), и береговым обнажениям – обн. №1-4 на реках Вазуза и Гжать (данные Докучаева В.В.С-Петербург, 1874г.)

Рис. 9. Геологические разрезы по линиям Ж-К и Д-Е (профиля П 3,П 4), прилагаемые к карте четвертичных отложений, лист N-36-V. ВСЕГЕИ, 2011-2022гг. [2]. Их местоположение нанесены нами на обобщенную карту четвертичных отложений Смоленской и Тверской областей (см. рис.8). Условные обозначения: 1 – современные аллювиальные отложения. Пески, суглинки, глины; 2 – болотные отложения. Торф; 3 – покровные отложения водоразделов. Суглинки; 4 – нерасчлененный комплекс водноледниковых отложений. Супеси, пески; 5 – морена московского оледенения. Суглинки со щебнем и валунами; 6-водноледниковые отложения московского и днепровского оледенений. Пески, глины; 7 – морена днепровского оледенения. Суглинки со щебнем и валунами; 8 – дочетвертичные отложения

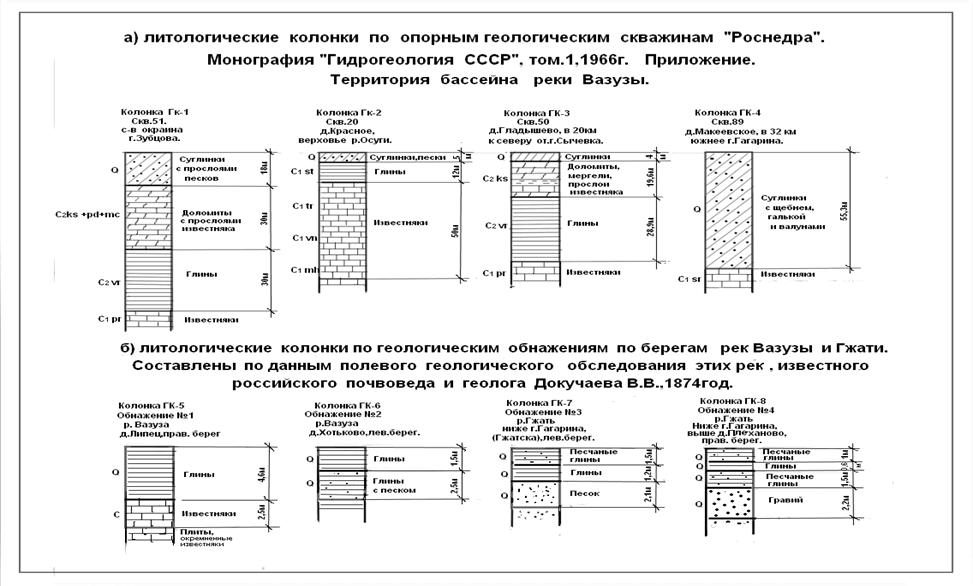

Рис. 10. Литологические колонки по отдельным опорным геологическим скважинам расположенных в пределах бассейна реки Вазузы (а), и геологические колонки по нескольким береговым обнажениям горных пород на реках Вазуза и Гжать (б), составленные по данным ГУЦР, Москва, 1966г. и Докучаева В.В., С-Петербург, 1874 год

Рис. 11. Фрагмент гидрогеологической карты в пределах бассейна реки Вазузы, ГУЦР, Москва, 1963г. (а), представленная в монографии «Гидрогеология СССР», том 1, М.,Недра, 1966г., и схема гидроизопьез каширского водоносного горизонта в нижнем течении рек Вазузы и Осуги (б), скопированная с гидрогеологической карты. Лист O-36-XXVI, ГУЦР, 1975г.

Космические снимки и фотографии, используемые в этой работе.

Рис. 12. Тепловые космические снимки района Вазузского и Яузского водохранилищ, за летний (а) и зимний (б) периоды. ИСЗ «Ландсат 8», 10канал, красный цвет, ll= 10,6-11,19 мкм [7]. Дата съемки: а) 1 июля 2014 года; б) 10 декабря 2020 года

Рис. 13. Радарные космические снимки района Вазузского и Яузского водохранилищ за летний (а) и зимний (б) периоды. ИСЗ «Sentinel-1, W-VVVH [7]. Дата съемки: а) 20 июня 2020 года; б) 10 декабря 2020 года

Рис. 14. Современная гидрогеоэкологическая обстановка в нижней части бассейна реки Вазузы: а – обзорный космический фотоснимок рек Вазуза и Осуга, в нижнем их течении, где существует подпор от плотины Вазузского гидроузла и отчетливо выделяются песчаные гряды, отмели и побочни в руслах этих водотоков; б – тепловая космическая съемка этого района, ИСЗ «Ландсат 8», 10 канал, красный цвет, ll=10,6-11,19 мкм. Дата съемки: 2 июля 2014 года; в – фотоснимок песчано-гравийного карьера на левом берегу реки Осуги, в нижнем ее течении, вблизи д.Мясищево, выше ж/д моста

Рис. 15. Выклинивание грунтовых вод ниже плотины Зубцовского гидроузла. Карты и фотоснимки подтверждающие эти гидрогеологические процессы: а – фрагмент теплового космического снимка ИСЗ «Ландсат-8», 10 канал, красный цвет, ll= 10,6-11,19 мкм, в районе г.Зубцова, от 15 июля 2021 года [7], где отмечены выходы подземных вод и родников; б – фотоснимок реки Вазузы, в 100-200 м ниже Зубцовской плотины, где наблюдаются эти явления; в – обзорный топоплан г.Зубцова и его окрестностей, где отмечены красным пунктиром зоны выклинивания грунтовых вод, сформированных вблизи ложа Вазузского водохранилища, у Зубцовской плотины

Рис. 16. Линеаменты (короткие линии в зеленом кружке) в районе Вазузского и Яузского водохранилищ, выявленные на многозональном (а) и тепловом (б) космических снимках ИСЗ «Ландсат-8», 5 и 10 каналы, красный цвет [7]. Даты съемки: а) 20 июня 2014 года; б) 2 июля 2014 года

.png&w=640&q=75)