Современный уровень развития спортивной акробатики, в частности, парных акробатических упражнений, заставляет специалистов этого вида спорта искать более совершенные пути для подготовки спортсменов к освоению элементов различной степени сложности. Особая роль в этом процессе отводится физической подготовке, как основе становления и совершенствования техники акробатических упражнений.

Для достижения спортивного результата в парных упражнениях важным фактором является специальная физическая подготовка (далее – СФП), соотношений показателей основных специальных физических качеств двух спортсменов: нижнего и верхнего. Так как верхняя и нижняя в парных упражнениях выполняют различную друг от друга работу, то и характер работы мышц у них будет разным [7].

Одним из наиболее значимых параметров СФП являются скорость реакции, сила выброса и гибкость. Эти показатели могут быть определены на основании анализа данных о времени реакции, силе выброса между двумя спортсменами. Важно отметить, что эти показатели не только зависят от индивидуальных особенностей каждого акробата, но также и от конкретных условий тренировочного процесса. Например, при обучении новым элементам необходимо учитывать их сложность и потенциальное воздействие на организм спортсменов. В целом, СФП позволит обеспечить оптимальное функционирование всех систем тела, повысить координацию движений и способствует быстрому восстановлению после тренировочных занятий.

В настоящее время в научно-практической литературе вопрос соотношения показателей СФП освещен недостаточно широко. Изучение данного вопроса является актуальным, так как амплуа верхнего и нижнего различны, они разнохарактерны.

Основная цель данного материала описание распределения уровня развития специальной физической подготовленности партнеров и методико-практические рекомендации тренерам и спортсменам.

Объектом исследований стали члены сборных команд России и Московской области – женские акробатические пары на этапах совершенствования спортивного мастерства для определения оптимальной модели соотношения уровня развития физических качеств основных функциональных мышечных групп партнеров.

Основной задачей СФП является не только создание базовых основ для освоения известных акробатических элементов, но и предпосылок к освоению новых сложных и оригинальных вариантов исполнения элементов [9].

Вначале проанализируем содержание соревновательных композиций и частотную классификацию. В их основе, в первую очередь, необходимо рассмотреть технический потенциал спортсменок различного амплуа в условиях соревновательной деятельности. Результаты наблюдений представлены в таблицах 1, 2.

Таблица 1

Балансовые упражнения (количество элементов и случаев их выполнения)

|

№ |

Название группы |

Количество элементов |

Количество случаев выполнения |

|---|---|---|---|

|

1. |

Основные положения нижней для удержания партнеров |

8 |

24 |

|

2. |

Основные способы выполнения балансовых упражнений |

4 |

См. ниже |

|

3. |

Входы на плечи и руки |

4 |

13 |

|

4. |

Входы на руки толчком с боку |

1 |

2 |

|

5. |

Входы на руки толчком с поворотом (сфуса) |

3 |

10 |

|

6. |

Висы упоры |

6 |

23 |

|

7. |

Поддержки |

1 |

6 |

|

8. |

Стойки |

7 |

28 |

|

9. |

Основные способы выполнения стоек |

12 |

26 |

|

10. |

Равновесия |

2 |

4 |

|

11. |

Движения партнеров |

2 |

2 |

|

12. |

Сходы и опускания |

4 |

4 |

Таблица 2

Вольтижные упражнения (количество элементов и случаев их выполнения)

|

№ п/п |

Название группы |

Количество элементов |

Количество случаев выполнения |

|---|---|---|---|

|

1. |

Основные способы выполнения вольтижных упражнений |

8 |

88 |

|

2. |

Полеты |

2 |

3 |

|

3. |

Курбеты |

5 |

18 |

|

4. |

Полуперевороты |

2 |

9 |

|

5. |

Сальто |

10 |

57 |

|

6. |

Соскоки: |

2 |

2 |

|

сальто с рук нижней |

6 |

32 | |

|

сальто из стоек |

3 |

32 | |

|

подкидные прыжки |

1 |

2 |

На основании приведенных данных можно определить частоту выполнения упражнений в женских парных упражнениях.

В женских парных упражнениях акробатические элементы подразделяются на несколько групп [8]. Из них, как показал анализ классификации, определились 12 групп балансового характера и 6 групп вольтижного характера. Из них каждая группа представлена перечнем элементов и количеством случаев их повторений, последняя характеризует частоту встречаемости этих элементов.

Из табл. 1 видно, что наиболее часто выполняются элементы из групп:

Группа балансовых упражнений:

- «Входы на плечи и руки»,

- «Висы и упоры»,

- «Стойки»,

- «Основные способы выполнения стоек».

Группа «Входы на плечи и руки» не представляет для исследования особого интереса из-за низкой спортивной стоимости.

В группе «Висы и упоры» наибольшее количество случаев выполнения получили следующие элементы:

- «Упор углом на прямых»,

- «Упор углом в узкоручке».

Из группы «Основные способы выполнения стоек»:

- «Стойка силой из угла».

В результате анализа определили базовые упражнения и положения для этих групп:

- «Стойка и упор углом».

Работа нижней заключается в балансировании. Мышцы, участвующие в балансировании, определил Замов Б.М. [3].

Для теста отобрали: максимальную силу кисти и статическую выносливость мышц спины.

Группа вольтижных упражнений:

- Группы: «Сальто» и «Соскоки»

Для выполнения сальто необходимо выполнить высокий вылет за счет проявления скоростно-силовых качеств мышц ног [4]. Нужно увеличивать результат прыжка.

Следует особо отметить, что скоростно-силовые качества спортсменов-акробатов являются одним из показателей увеличивающий результат прыжка [5].

В результате для теста был выбран «Прыжок в длину с места». Нижняя при броске проявляет скоростно-силовые качества рук. Для теста подобрали по характеру работы мышц – отжимание на быстроту.

Теперь рассмотрим СФП верхних и нижних акробаток в женских парах в табл. 3.

Таблица 3

Некоторые антропометрические показатели и показатели специальной физической подготовки акробаток различного амплуа в женских парах [2]

|

Амплуа |

Верхние |

Нижние |

Различия нижних с верхними

| |||||

|

Показатели |

Средн. |

Мин. |

Макс. |

Средн |

Мин. |

Макс. | ||

|

Антропометрические |

Возр.лет |

11,6 28,0 140,0 |

8 |

15 |

17, |

13 |

23 |

+6,1 |

|

Скоростно-силовые качества |

5 отжиманий в упоре лежа сек. |

5,4 |

4,0 |

10,0 |

4,1 |

3,8 |

6,0 |

-1,3 |

|

Прыжок в длину с места, см. |

178,4 |

152 |

21,5 |

214,0 |

200 |

238 |

+35,6 | |

|

Максимальная сила |

Кистевая динамометрия, кг |

12,8 |

5 |

20 |

34,1 |

22 |

50 |

+21,3 |

|

Стойка на руках, сек |

19,5 |

3 |

56 |

23,3 |

3 |

60 |

+4,0 | |

|

Статическая силовая |

Угол в упоре, сек |

25,7 |

6 |

50 |

15,1 |

9 |

31 |

-10,6 |

|

выносливость |

Горизонтальный упор лежа на спине, сек |

82,3 |

60 |

120 |

63,1 |

40 |

96 |

-19,2 |

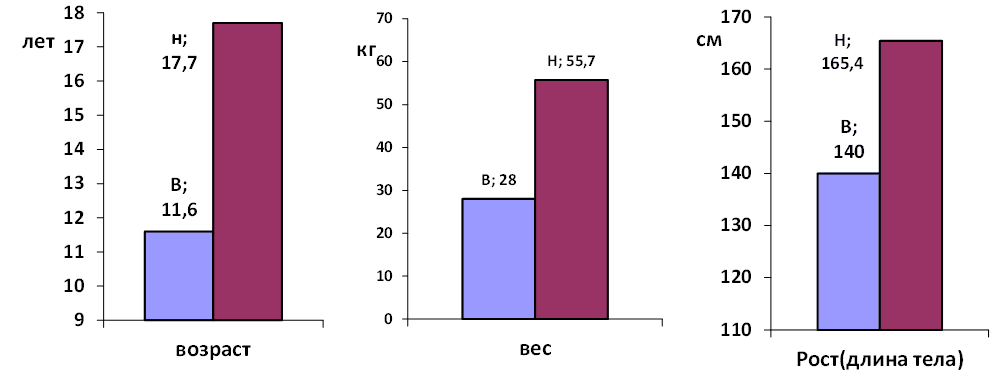

В результате анализа было установлено, что некоторым антропометрическим данным между верхними и нижними акробатками существуют значительные различия. Разница возраста в среднем составляет 6 лет: средний возраст верхних равен 11,6 лет, нижних - около 17,7 лет. Разница составляет от 5 до 8 лет.

Весовая разница составляет в среднем около 28 кг. Средний вес верхних 28 кг, нижних - около 56 кг. Индивидуальная разница составляет от 22 до 30 кг.

При сравнении ростовых показателей средняя разница в росте около 25 см. Средний рост составляет 140 см у верхних и 165 см у нижних спортсменок. Индивидуальная разница от 28 до 33 см.

В результате испытаний были выявлены различия показателей физической подготовленности акробаток различного амплуа в женских парах, а именно:

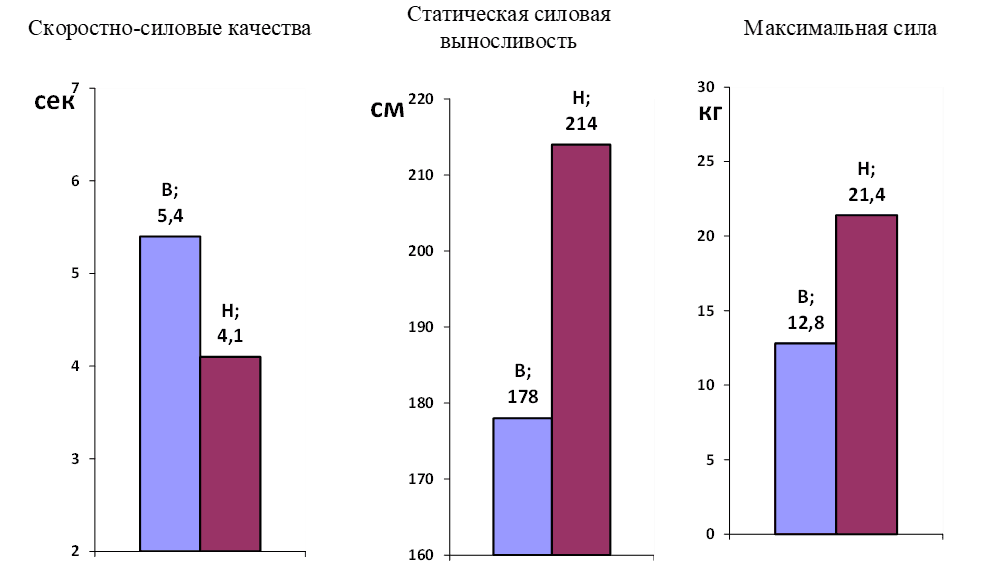

По скоростно-силовые качествам: рук - средняя разница - 1,3 сек, средний показатель верхних - 5,4 сек, нижних - 4,1 сек.

Разница между минимальными показателями - 0,2 сек, между максимальными показателями - 4 сек; ног - средняя разница - 35,6 сек, средний показатель верхних - 178,4 сек, нижних - 214.

Разница между минимальными и максимальными показателями – 48-2 сек.

Средний показатель максимальной силы кисти: максимальная сила кисти у нижней в среднем на 21,3 кг больше, чем у верхней. Средний показатель у верхней 12,8 кг, у нижней - 34,1.

Разница между минимальными показателями - 18 кг, между максимальными показателями - 30 кг.

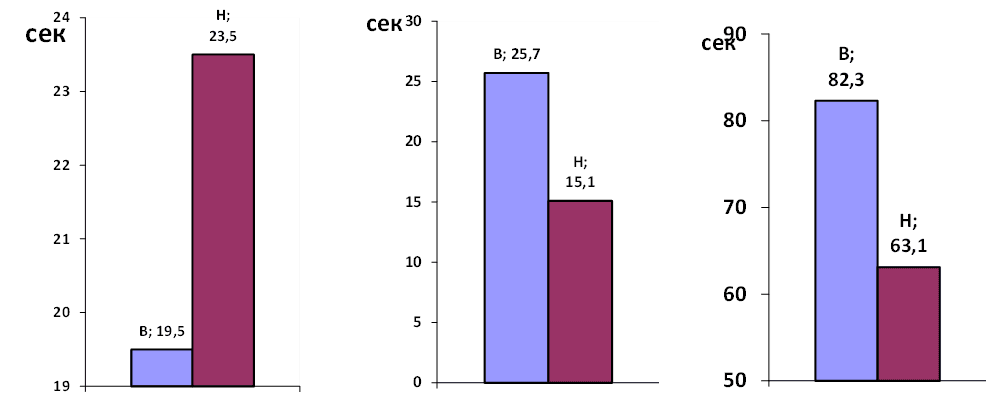

При выполнении стойки на руках разница в среднем составляет 4,0 сек, средний показатель у верхних - 19,5 сек, у нижних - 23,5.

В минимальных показателях нет разницы, в максимальных показателях 4 сек (0-4).

Удержание угла: в среднем - 10,6 сек,

Средний показатель верхних - 25,7 сек, средний показатель нижних - 15,1 сек. Верхние спортсменки в данном упражнении показали результат лучше. Разница составила 3-19 сек.

Статическая силовая выносливость в удержании горизонтального положения тела: разница в среднем - 19,2 сек. Разница показателей в среднем составляет у верхних - 25,7 сек, у нижних - 15,1 сек. Разница между минимальными показателями составляет - 20 сек., между максимальными показателями -24 сек.

Результат исследований по различным показателям представлены на рис. 1, 2, 3.

Рис. 1. Антропометрические показатели – возраст, вес, рост

Рис. 2. Скоростно-силовые качества, максимальная сила

Рис. 3. Статистическая силовая выносливость

В результате тестов было установлено:

- По антропометрическим данным нижняя «... как более сильный и рослый участник парных упражнений» [1] превосходит верхнюю по возрасту, весу и росту. В среднем по возрасту на 6 лет, по весу на 27 кг и по росту на 25 см.

- По скоростно-силовым показателям нижняя тоже превосходит [1]. Она отжимается быстрее в среднем на 1,3 сек. Это объясняется спецификой нижней партнерши проявлять скоростно-силовые качества в бросковых элементах. Длина прыжка больше в среднем на 35,6 см.

- Максимальная сила кисти преобладает также у нижней на 21,3 кг по средним значениям, так как для нижней важно иметь сильную кисть при выполнении упражнений для создания жесткой опоры верхней.

- В испытаниях на статическую силовую выносливость верхний партнер превышает по показаниям, за исключением стойки на руках. Нижняя стоит в стойке дольше в среднем на 4 сек.

«Стойка на руках является важнейшим элементом в большей мере для верхней, но в балансировании, то есть в уравновешивании принимает участие только нижний партнер», указывает Замов Б.М. [3], поэтому эти качества верхней проявляются меньше. По другим показателям верхняя превосходит нижнюю.

В частности:

- удержание «угла» на параллельных брусьях в среднем – 10,6 сек,

- удержание горизонтального положения тела пятками и затылком руки вверх в среднем на 19,2 сек.

Таким образом исследования показали, что нижняя превосходит верхнюю по антропометрическим показателям и в тестах:

- отжимания на быстроту,

- прыжок в длину с метра,

- динамометрия кисти,

- стойка на руках,

а верхняя спортсменка в:

- удержании угла на параллельных брусьях,

- удержании горизонтального положения тела пятками и затылка руки вверх.

Теперь проанализируем корреляцию показателей физической подготовленности спортсменок различного амплуа.

Все акробатки были распределены на четыре группы в зависимости от показанных результатов на трех соревнованиях и от их спортивных навыков и стажа совместной тренировки (табл. 4).

Таблица 4

Взаимосвязь между стажем совместной тренировки и результатом на соревнованиях

|

№ группы |

Результат |

Стаж совместной тренировки |

|---|---|---|

|

1 группа |

78,1 балла |

Слабая группа - до 1 года |

|

2 группа |

78,8 балла |

Средняя 1-е малым стажем до 1,5-2,0 лет |

|

3 группа |

83,05 балла |

Средняя 2-е большим стажем более 2,0 лет |

|

4 группа |

84,8 балла |

Сильная группа - 3,0 и более лет |

Коэффициент сопряженности по антропометрическим данным в четырех группах спортсменов варьируется в пределах от 0,483 до 0,865 относительных единиц. У сильнейших пар этот коэффициент «по возрасту» составляет 0,620, по весу - 0,483, по росту - 0,833 отн.ед. У акробатических пар слабой группы показатели очень близки к «сильным парам». На основании изложенного можно сделать вывод, что антропометрические показатели и их соотношения в паре не влияют на спортивный результат.

Схожие результаты были продемонстрированы в соотношениях уровня развития скоростно-силовых качеств разгибателей рук – так называемый коэффициент взаимной связи у «сильных» и «слабых» пар близок к среднему значению.

X общ. = 1,310; соответственно 1,276 и 1,30. Следовательно, что у верхних скоростно-силовые качества развиты хуже, чем у нижних. Близка к средним значениям 0,835 величина коэффициента у сильнейших пар 0,840 отн.ед. в тесте прыжок в длину с места.

Коэффициент взаимной связи силы кисти у спортсменок изменяется от 0,235 отн.ед. у «слабых пар» до 0,470 отн.ед. у пар среднего уровня спортивной подготовки с большим стажем совместной тренировки (3 группа). У «сильной пары» этот показатель 0,340 близок к среднему значению 0,360 отн.ед.

Совсем иной характер взаимной связи отмечается между показателями стойки на руках. Они существенно отличаются между группами: от 0,510 до 3,366 отн.ед.

При анализе соотношений «верхняя - нижняя» между группами наибольшая разница наблюдается при выполнении теста «стойка на руках».

На основании изложенного можно сделать вывод, что это испытание является наиболее показательным для анализа подготовленности различных групп. У сильной группы и слабой группы соотношение показателей примерно одинаковые. У сильной 1,503, у слабой группы 1,895, у средней группы № 1 -0,510 и средней № 2 - 3,366. В результате чего спортсменкам необходимо добиваться оптимального соотношения уровня развития статической выносливости при удержании прямого положения тела в стойке на руках.

В средней группе № 1 нижняя существенно превосходит верхнюю, а в средней группе № 2 – наоборот, верхняя обладает большей статической/выносливостью, чем нижняя.

На основании рассмотренных тестов можно сделать вывод, что на степень «различия коэффициентов сопряженности» оказывает влияние возраст спортсменок.

Таблица 5

Коэффициент сопряженности (КС) показателей физических качеств партнеров в женских парах [6]

|

Статистические показатели Физические качества |

Общее среднее значение (X общ.) |

КС сильнейших пар (X) |

|---|---|---|

|

Скоростно-силовые качества разгибателей мышц рук |

1,310 |

1,276 |

|

Скоростно-силовые качества мышц ног |

0,835 |

0,840 |

|

Максимальная сила сгибателей пальцев |

0,360 |

0,340 |

|

Статическая выносливость мышц туловища при удержании стойки на руках |

1,930 |

1,503 |

|

Статическая выносливость мышц живота при удержании положения «угол в упоре» |

1,830 |

2,123 |

|

Статическая выносливость мышц туловища (задняя поверхность тела) |

1,250 |

1,486 |

В средней группе с небольшим опытом парной работы соотношение равно 0,510; у средней группы с большим стажем совместной тренировки показатель составляет 3,366; здесь верхние очень сильно превышают по показателям нижних спортсменок. Значит появляется важное наблюдение - некоторые нижние в прошлом были верхними и у них сохранился навык удержания стойки на руках.

В тесте «удержание угла на параллельных брусьях» соотношение показателей в группах варьируется от 1,085 до 2,536, причем 1 и 2 группы имеют примерно одинаковое соотношение. 1 - слабая группа 1,215, 2 - средняя группа с малым стажем работы - 1,085.

У 3 группы коэффициент соотношения (КС) - 2,536, что свидетельствует о преобладании верхней над нижней в 2 раза.

У 4 группы верхние тоже превосходят физическую подготовленность нижних в этом тесте (КС равно 2,123). Можно сделать вывод о том, что у верхних в 1 и 2 группе мышцы живота мало развиты.

Соотношение показателей статической выносливости мышц спины между группами изменяется от 0,945 до 1,468, 1 группа - 1,005, 2 группа - 0,945, 3 группа - 1,373, 4 группа - 1,486.

У верхних 1 и 2-й групп спинные мышцы слабые по сравнению с 3 и 4 группами, а по ранее было выяснено, что верхняя партнерша должна преобладать по показателям в этом тесте.

Здесь четко прослеживается тенденция увеличения коэффициента соотношения «верхняя - нижняя» в зависимости от уровня спортивной подготовленности и опыта спортивных выступлений.

Следовательно, необходимо достигать оптимальных соотношений показателей уровня развития общих и специальных физических качеств в системе «верхняя – нижняя».

Коэффициенты сопряженности (табл. 5) между сильнейшими парами идентичны средним значениям. Таким образом, можно выявить оптимальную модель, которая определяет соотношение уровня развития физических качеств основных функциональных мышечных групп.

Исходя из представленных выше данных, можно сделать следующий вывод: на основе анализа содержания соревновательных композиций были выделены наиболее часто встречающиеся элементы в соревновательных упражнениях.

Акробатки, не претендующие на лидирующие позиции, исполняют соревновательные композиции, включающие типичные упражнения и соединения, которые широко распространены в практике. Следовательно, для улучшения мастерства в технической подготовленности акробаток необходимо повышение качества выполнения этих часто встречающихся упражнений и соединений.

На основании данных, полученных при тестировании, конкретно для каждой пары можно разработать рекомендации по развитию слабых мышечных групп с учетом уровня развития конкретного физического качества партнера. Для достижения этого некоторым парам следует уделять больше внимания специальной физической подготовке. На основании этого можно определить оптимальную модель соотношения уровня развития физических качеств основных функциональных мышечных групп, которая представлена в работе.

.png&w=640&q=75)