Фортепианное творчество великого французского композитора Клода Дебюсси подарило нам большое количество сочинений (сюит, циклов), в которых открылись поистине неизведанные до того пианистические приёмы игры, организация музыкального материала, появилось новое исполнительское туше, ощущение произведения за инструментом. В этом огромная заслуга Дебюсси как пианиста, композитора и, конечно, педагога.

Вот что вспоминала о Дебюсси пианистка Маргарит Лонг, которая очень тесно контактировала с Дебюсси и проходила с ним большинство его произведений (я не раз буду обращаться к труду, который она нам оставила как вещь невероятно ценную для исполнительства и педагогики). Она вспоминала: «Сам Дебюсси почти всегда играл неполным звуком, но насыщенным и интенсивным, без всякой жёсткости» [6]. Его игру отличала гибкость, мягкость и глубина туше.

Одним из его зрелых произведений в жанре фортепианной сюиты является Pour le piano (cюита «Для фортепиано»), с которой я решил познакомиться и исполнить на концертах в залах консерватории, занимаясь в процессе работы над этим сочинением с профессором фортепианного факультета Мгк Писаревым А.А. Мною были сделаны открытия в области дошедших до нас редакторских указаний, которые я хотел бы прояснить, несмотря на то что для всех сейчас доступны труды М. Лонг, Л. Кокоревой и статьи, письма самого автора.

В данной статье я хочу поделиться своими наблюдениями, слуховым опытом этого сочинения, исполнительскими трудностями, с которыми я столкнулся в ходе работы, и устройством, содержанием сочинения, которое соединило в себе веяния разных направлений, таких как импрессионизм, символизм. Думаю, что самое время приступить к интересному исследованию данного сочинения в наследии К. Дебюсси.

Сюита “Pour le piano”

Впервые это произведение было исполнено в 1900 пианистом Р. Виньесом. Впоследствии Дебюсси делился своим взглядом с М. Лонг. Сюита состоит из 3 пьес, возрождающих в новом преломлении жанры 18 века, жанры барочные (Прелюдия, Сарабанда и Токката). В этом выборе отразилась тенденция для появления будущего направления неоклассицизма в музыке. Начнём с прелюдии.

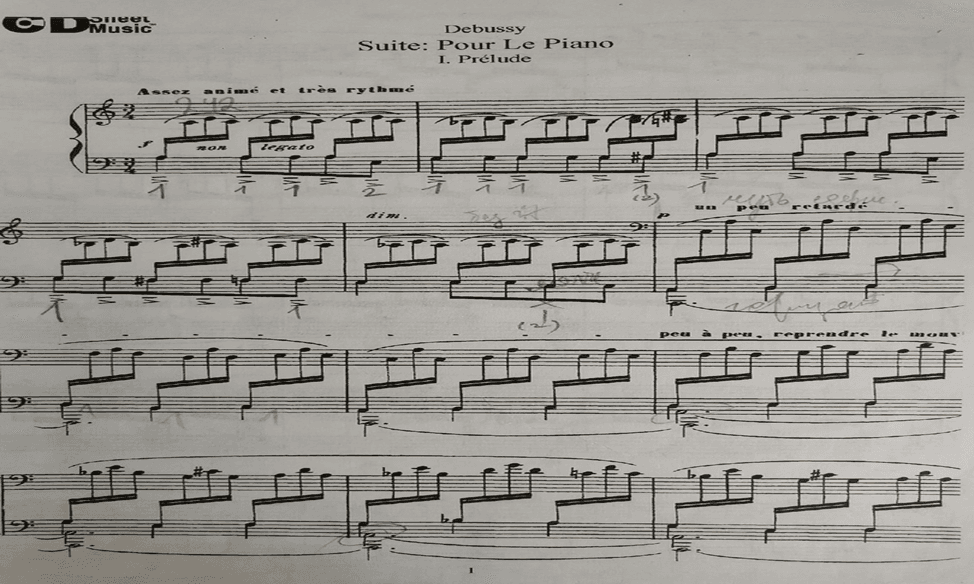

В данной работе я буду приводить нотные примеры с пометками, сделанными мной во время самостоятельной работы над сочинением и с профессором в классе. Во вступлении мы уже слышим и ощущаем эти параллельные смены трезвучий далёких тональностей.

Рис. 1

Мы сразу видим единую ритмико-фактурную формулу движения шестнадцатых, эта формула будет прерываться только при появлении преобразованной темы вступления и коды прелюдии. Во вступлении же мы сталкиваемся ещё с исполнительскими, технологическими задачами. Нужно обратить внимание на штрихи в нижнем голосе, tenuto и акцент. Образ колокольного звона, который открывает нам этот цикл, должен бить неумолимо до наступления основной темы в 6 такте. Для этого я хочу предложить нестандартную аппликатуру и сыграть практически все восьмушки левой руки первым пальцем. Каждый раз исполнитель будет заставлять себя снова замахнуться и раскачать этот колокол, чтобы акцентировка точно выполнялась и было ощущение остинатности, неотступности штриха.

При этом будет выполняться указание non legato и tenuto за счёт непрерывного звона этих ля, соль и ремарка «очень ритмично». Правую руку можно представить как другой вид колоколов, меньшего размера, которые заполняют более крупные удары в левой руке.

Это вступление трактуется самым различным образом. Например, у В. Гизекинга эта тема является роком, она достаточно сухая, исполняется без педали, в нюансе mf, у С. Франсуа и М. Плетнёва здесь больше педали, это вступление не является роковым, оно похоже на отдалённый колокольный звон, который приглашает нас погрузиться в дальнейшее действие. До нас дошла уникальная запись Артура Рубинштейна только этой пьесы сюиты, в ней есть всё: изумительные образы всех тем, загадочность, таинственность и колокольность в самых различных масштабах.

Также, при появлении основной темы встаёт очень важный вопрос педализации, многими описанный и затронутый. Мы спустились в морскую пучину, из которой вырастает тема в среднем голосе на фоне органного баса ля, которое тянется, как бесконечная педаль, на протяжении страницы!

Естественно, практически все исполнители берут сплошную правую педаль и со временем, при слишком сильном наслоении этих «облаков звука», начинают немного прочищать, не утрачивая этой органной основы.

По правде говоря, на концертах я исполнял это место абсолютно так же, но в процессе работы задумался, как сохранить фактуру вступительных тактов без такого педального наслоения, но при этом чувствовать целую страницу нотного текста басовую линию и её поддержку? С учениками ДМШ нужно очень аккуратно и точно продумать педализацию.

Тут я предлагаю педальный вариант, который меня изумил, поразил, дал мне нужный эффект! Это использование педали sostenuto, нашей третьей педали рояля. При этом, безусловно, концепция и образность сочинения начинает меняться, уже нет этой пучины, сквозь которую прорастает тема, но зато есть разделение задач в трёх голосах, появляется ощущение многопластовости фактуры и, что самое главное, удаётся сохранить нюанс p на большую дистанцию, как это и задумывал Дебюсси. Почему я не стал исполнять так на концертах? Нестабильность работы этой педали на многих инструментах, даже концертных, различный эффект от педали в зависимости от конкретного инструмента. Как редко эта педаль используется в современной исполнительской практике, насколько она не изучена, и по этой причине за ней недостаточно следят мастера. Но, безусловно, такой вариант исполнения видится мне очень убедительным с исполнительской и содержательной точки зрения.

Далее следует вступительная тема, которая здесь преобразовалась в фанфары, громогласные и вселенские.

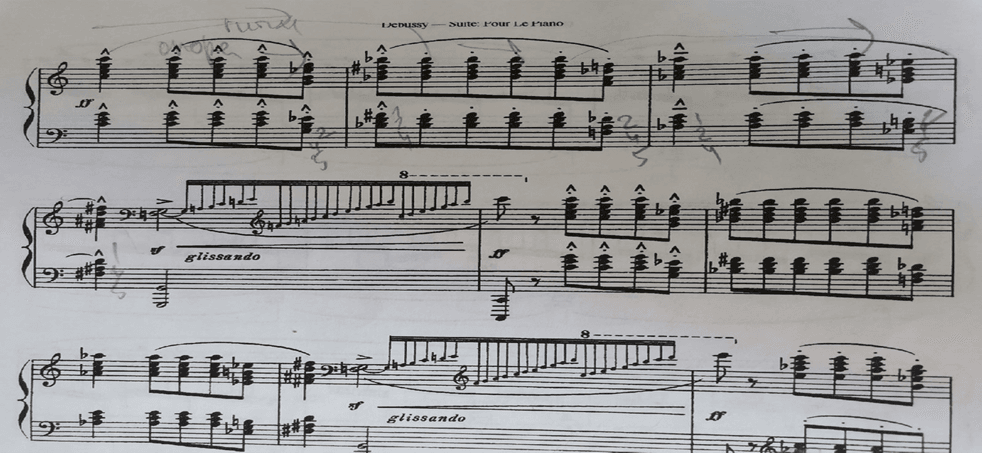

Рис. 2

Рис. 2

В интерпретации разных исполнителей эту тему можно найти в самом разном качестве (у М. Плетнёва это хорал, Л. Кокорева, кстати, тоже слышит в этой теме хорал, о чём сообщает нам в своей книге, у С. Франсуа – океанское празднество, порывистое, с изменением ритмической формулы, тема свободно трактованная, у Дж. Бахауэр это фанфарная тема). Здесь Дебюсси нас отсылает к образам водной стихии и её существ за счёт цепочки параллельных увеличенных трезвучий, которые очень долго не разрешаются. Здесь уместно вспомнить диалог Э. Гиро и Дебюсси, когда Гиро (его учитель) воскликнул «Это же должно разрешиться!», а Дебюсси ответил «Мне наплевать! Зачем?» [6]. В этой теме необходимо почувствовать весь объём, глубину рояля, взять всё, что он предлагает. Для меня эта тема является фанфарной, устремляющейся, как трубы глашатаев, которые чествуют всех присутствующих на этом празднестве. Нельзя не отметить наличие эффектных восходящих, устремляющихся в небо глиссандо.

Далее, после целотонной спускающейся гаммы, происходят последующие преобразования с темой вступления, она спускается в большую октаву, а правая рука в это время возвращает основную ритмическую формулу шестнадцатых по звукоряду целотона.

Интерес представляет кода прелюдии, где возрождаются традиции баховских каденций, под конец его клавирных прелюдий, только в новом осмыслении.

Раскаты звучностей, любимые Дебюсси, звуковые волны, диатонические, целотонные гаммы вверх и вниз. Такой тип каденции предстаёт перед нами.

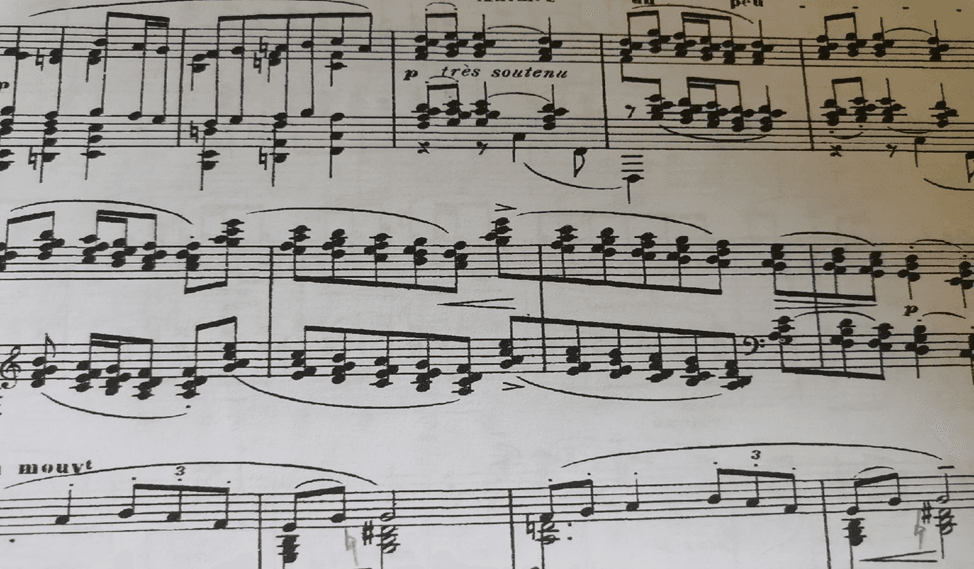

Следующая пьеса – сарабанда, которая является лирическим центром цикла, в ней время замирает, и мы будто посещаем затонувшую Атлантиду.

Рис. 3

Рис. 3

Исполняя эту пьесу, у меня создаётся впечатление, что я погрузился на дно океана и там созерцаю античные скульптуры и руины. Здесь приходит на ум образ «Дельфийских танцовщиц». С самого начала наблюдаем цепочку неразрешённых септаккордов, трезвучий, которые будут сменяться архаичными унисонами. Также заставляет обратить внимание обилие различных штрихов в одной фразе, которые нельзя упустить. (Тягучие аккорды первого такта сменяются двумя вздыхающими аккордами под точками, наконец, тенутный половинный аккорд, который обволакивает нас, который не хочется отпускать раньше времени).

Это пьеса символ, отсылка к «Пеллеасу». Вот что писали французские критики о музыке Дебюсси: «Это собор, полный символов, движущихся во времени» [1]. Именно это мерное, глубокое, мягкое движение воссоздаётся в этой пьесе.

На уроках в классе с моим профессором Писаревым А.А. он просил меня погружать обе руки в клавиатуру, будто в тесто, при этом ведя линию верхнего голоса. К тому же Андрей Александрович был против каких-либо оттяжек, замедлений (где они не прописаны автором) и излишнего rubato. В этом он оказывается созвучен с самим Дебюсси!

На уроках с Маргарит Лонг он говорил ей исполнять сарабанду «по метроному», казалось бы, такую колористичную, гармонически насыщенную пьесу. Видимо, для него был очень важен момент ощущения единого метроритмического пульса, чтобы это «течение символов» было равномерным. Так сам Дебюсси описывал свои цепочки аккордов: «Неполные аккорды, колеблющиеся. Нужно утопить звук. Тогда придут к желаемому, найдут желаемый выход» [2]. Отсюда вырастает богатство нюансов и расширение основ в его музыке. Данный фрагмент сарабанды как нельзя лучше подходит вышеупомянутой фразе.

Рис. 4

Рис. 4

«Гроздьями винограда» представляет мой педагог в классе камерного ансамбля Рубинштейн Н.А. такие созвучия, это гроздья упоительно звучащих секундаккордов, терцквартаккордов, «оплетающих балкон».

Большое удовольствие представляет исполнение этой пьесы глубоким, погруженным в инструмент звуком. Что касается интерпретаций сарабанды, то опять же она получается такой разной у каждого исполнителя, в зависимости от того, какой образ хочется передать на сцене, какое впечатление оставить у слушателя. Например, в данной пьесе мне очень близки трактовки С. Франсуа, у которого качество звука и тембр напоминают мне образ «Лунного света», и Дж. Бахауэр, создающей совершенно другой, не созерцательный, а устремляющийся, полётный образ, в исполнении которой все аккорды посылаются наверх, без веса рук. У В. Гизекинга сарабанда приобретает танцевальный характер, но создаёт не мерный шаг барочной сарабанды, а вуаль античных дельфийских танцовщиц.

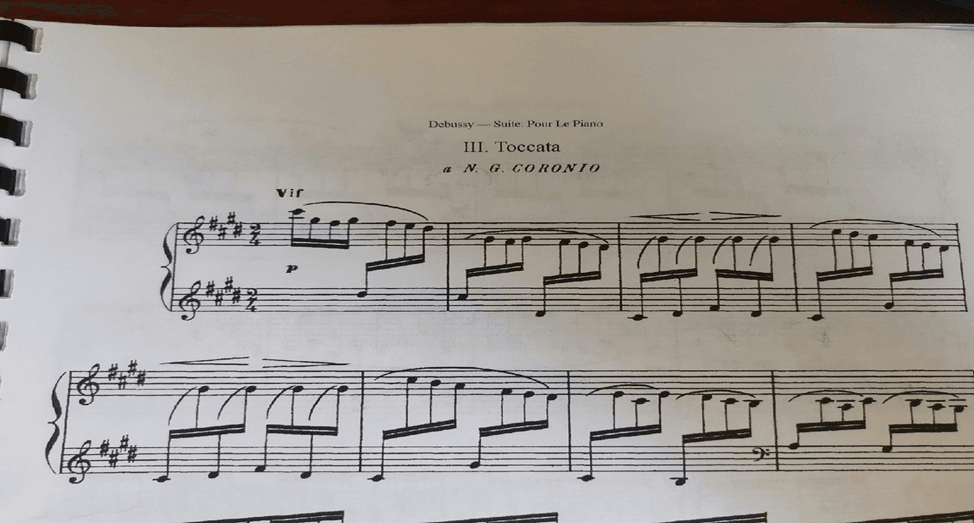

Что касается заключительной пьесы цикла, токкаты, то тут есть очень важные моменты, которые необходимо увидеть и понять. Токката является возрождением французской клавесинной школы с её легкостью, звонкостью. Л. Кокорева говорит здесь о «клавишности» беспедального инструмента, что абсолютно уместно по отношению к данной пьесе. Дебюсси же напоминает нам одну прописную истину, о которой мы все знаем, но очень часто упускаем из внимания: «Четыре шестнадцатые – это четыре шестнадцатые!» [6].

Рис. 5

Рис. 5

Это просто, но не все об этом помнят. Об этом часто напоминают мне мои педагоги в классе специального фортепиано и камерного ансамбля Писарев А.А. и Рубинштейн Н.А. (Необходимо интонировать третьи и четвёртые ноты, чтобы квартоль состоялась).

В середине пьесы присутствуют игровые моменты, «игры терциями», есть переброс левой руки через правую и обратно в очень подвижном темпе, это представляет трудности с привыканием руки к расстояниям. Здесь нужно чётко чувствовать движения своих рук и их пластику во время переноса.

Что представляется мне самым главным и тем, что я открыл для себя по своим внутренним представлениям, так это то, что вся пьеса выдержана в едином темпо-ритме! Когда наступает апофеоз, где мы оказываемся в до-диез мажоре, где звучность, объём и наполнение растут к самому последнему такту, мы видим странную ремарку на последних восьми тактах “Le double plus lent”, т.е. в два раза медленнее (у меня она жирно вычеркнута).

Рис. 6

Рис. 6

Каждый раз исполняя пьесу целиком, моё естество боролось с этой ремаркой, не принимало её, так как движение, взятое в этой пьесе, просто не переключалось на замедленную съёмку последних 8 тактов. Сопротивляясь, отрицая, пробуя исполнить разными способами, вариантами, я обратился к литературе, которая ответила на мой внутренний вопрос и разрешила несоответствие в мою пользу. Вот что Дебюсси говорил М. Лонг по поводу этой ремарки: «Не нужно доверять, что в некоторых старых изданиях конец пьесы обозначен как «вдвое более медленный» [6]. Это является ошибкой, виновника которой Дебюсси не установил.

Суть токкатности в последней пьесе сюиты, на мой взгляд, самой трудной в техническом отношении, как нельзя лучше интерпретировали В. Гизекинг и М. Плетнёв.

У последнего, например, качество штриха, уровень контроля, невероятная микропластика движений рук достигает совершенства.

Подводя итоги работы над сюитой, хочется сказать, что процесс подготовки и освоения материалов, связанных с жизнью и творчеством Дебюсси, исполнительскими интерпретациями и приёмами игры его времени, украсил палитру и спектр моих возможностей за инструментом. Ведь Дебюсси явился поистине новатором в области фортепианного исполнительства. Выдающийся швейцарский пианист А. Корто пишет, что Дебюсси «прежде всего был создателем тех таинственных соотношений впечатлений, благодаря которым, согласно П. Верлену, «неясное соединяется с ясным» [5].

Именно этот поиск «таинственных соотношений впечатлений», основанный на слуховом опыте конкретного произведения и всего творчества Дебюсси в целом, является главной исполнительской задачей для каждого интерпретатора его музыки.

Данное сочинение рекомендую проходить с учащимися старших классов ДМШ, студентами ссузов и музыкальных вузов, находя для каждого возраста свои задачи.

.png&w=640&q=75)