Развитие территориальных кластеров в России является одним из условий повышения конкурентоспособности отечественной экономики и интенсификации механизмов частно-государственного партнерства.

Территориальные кластеры (далее – кластеры) – объединения предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций, связанных отношениями территориальной близости и функциональной зависимости в сфере производства и реализации товаров и услуг. При этом кластеры могут размещаться на территории как одного, так и нескольких субъектов Российской Федерации [1].

Первопричиной формирования научно-внедренческого центра аэрокосмического кластера в г. Самара связана с историческими обстоятельствами.

Исторически так сложилось, что в Самарской области изначально, еще в довоенные годы, планировалось построить два авиационных завода. В годы Великой Отечественной войны эвакуируют важнейшие крупные стратегически важные предприятия. Из Москвы в Самару был перевезен самолетостроительный завод №1 (позднее ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»), из Воронежа – завод №18 (позднее Куйбышевский авиационный завод, а ныне АО «Авиакор») и моторный завод №24 (впоследствии МПО им. Фрунзе, а ныне АО «Моторостроитель»). Ранее сюда были доставлены работники заводов из Смоленска, Киева, Днепропетровска, а также эвакуированное оборудование. Все предприятия теперь работали в составе Госавиазавода №1.

В те же годы были построены завод авиационного вооружения №525 (он же завод «Машстрой», а затем производственное объединение «Металлист»), агрегатный завод №35, завод гидроавтоматики №305, завод аэродромного оборудования №454, завод самолетных бронекорпусов №207 (механический завод), призаводской аэродром (ныне – аэродром «Безымянка») и прочие промышленные объекты, многие из которых и сегодня составляют основу индустриальной мощи всего Самарского региона.

За годы войны Куйбышев и Куйбышевская область (в настоящем г. Самара и Самарская область) превратились в крупный центр оборонной промышленности [2].

Именно в те далёкие времена был заложен научно-промышленный потенциал города, благодаря чему Самара до сегодняшнего дня стала достойно носить статус крупнейшего центра авиационной и космической промышленности.

В настоящее время стратегической целью является формирование и создание аэрокосмического кластера для вывода его на первые позиции в сфере разработок и производства высокотехнологичной, высокоэффективной продукции и услуг в авиационной и ракетно-космической отраслевой промышленности.

Для этого необходимо создать своего рода центр притяжения, объединяющий всех потенциальных участников кластера с привлечением крупных игроков из Ульяновской, Саратовская областей и Республики Татарстан. Достаточное количество участников крупных игроков, частных инвесторов и государственное финансирование позволит создать условия для реализации проекта.

Ранее уже был негативный опыт проекта технополиса "Гагарин центр", который показал, что с одним бюджетом области невозможно реализовать такой масштабный проект.

Проект технополиса «Гагарин центр» в 2014 году был подготовлен и рассматривался как площадка взаимодействия научных школ, университетов, малых, крупных и средних промышленных и технологических компаний, стартапов, финансовых, инвестиционных и консалтинговых компаний, кластеров других областей и промышленных предприятий и остальных заинтересованных участников. Аналогами подобных образований, уже построенных в нашей стране, являются такие проекты как технопарк «Сколково» в г. Москве, технополис «Химград» и Иннополис в г. Казань и др.

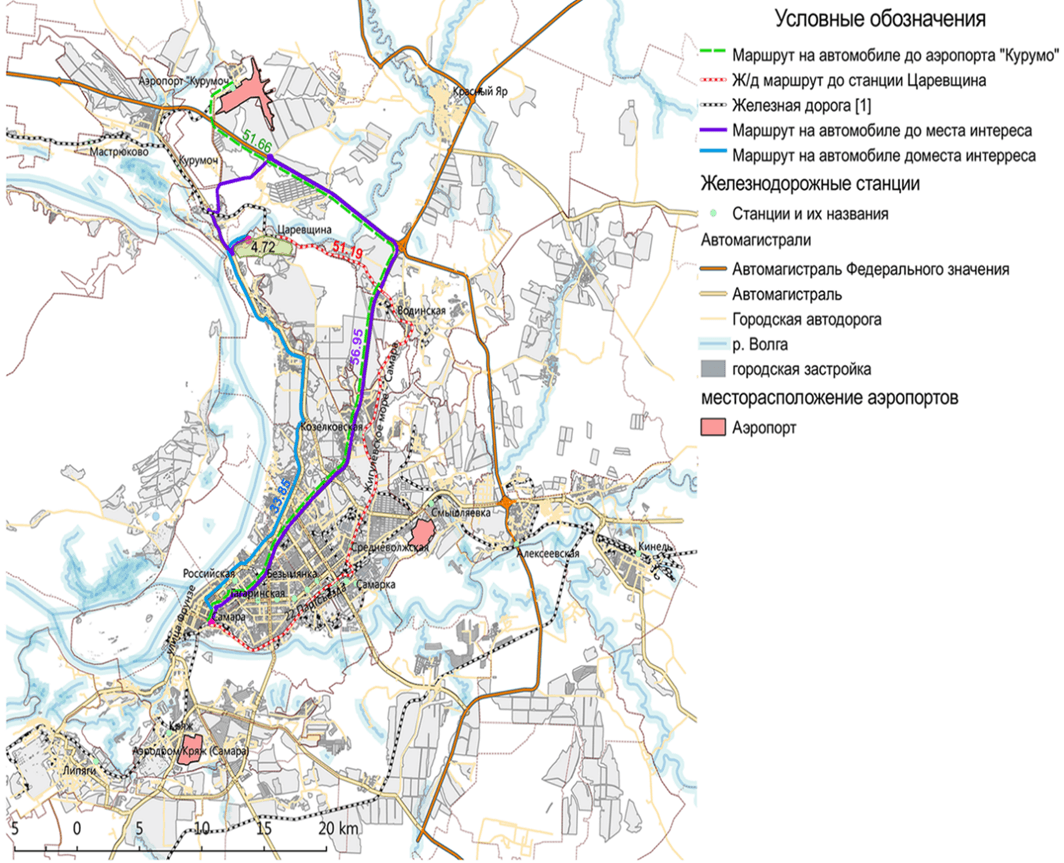

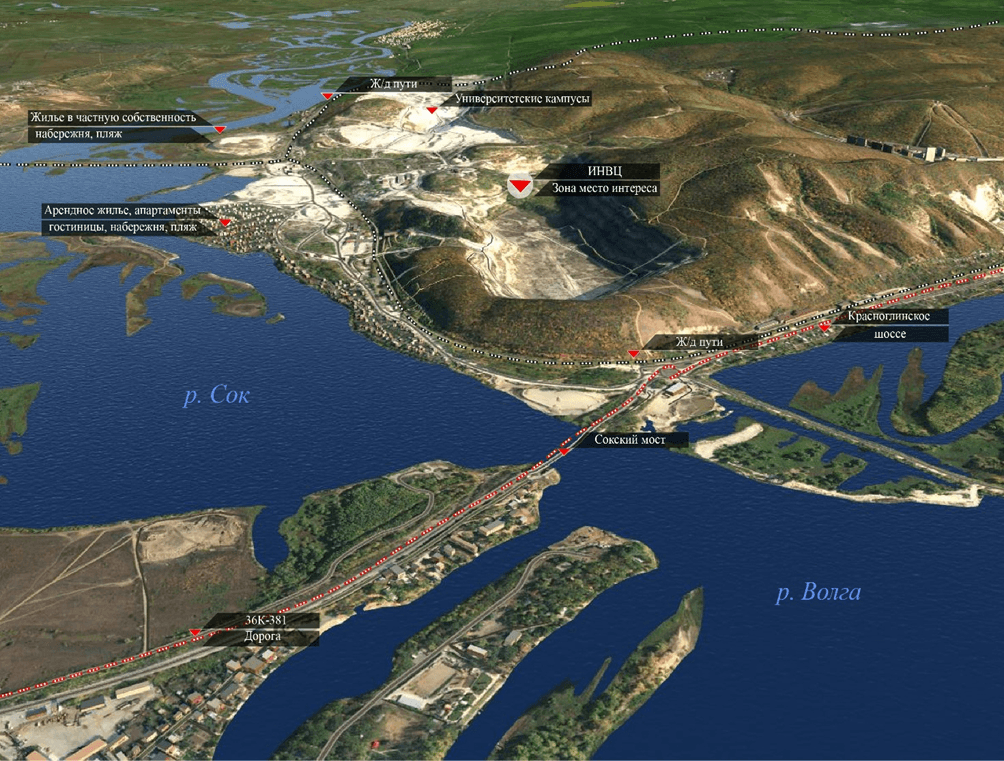

Проектным предложением определено место расположения научно-внедренческого центра в Красноглинском районе (г. Самара), в районе Самарской Луки, Соколиных гор, на реке Сок, которая впадает в Волгу в заброшенном карьере, в 15 км от международного аэропорта «Курумоч». (см. рис. 1). Он будет соединяться с другими городами Самарско-Тольяттинской агломерации: Самарской железнодорожной веткой, водным сообщением и двумя ветками скоростных магистралей. При разработке проекта предполагается использовать концепции энергоэффективных технологий, умного технологичного города нового урбанизма.

Рис. 1. Карта транспортного сообщения

Рис. 2. Общий вид. Проектное месторасположение ИНВЦ в рассматриваемой градостроительной ситуации

Целью создания инновационного научно-внедренческого центра в структуре регионального кластера является объединение всех предприятий, малых, средних кластеров авиационной направленности в единую целостную сеть, которая будет отличаться преемственностью наукоемких технологий и обеспечит лидерство Самарско-Тольяттинской агломерации в производстве авиационной и ракетно-космической техники на мировом уровне [3].

В рамках данной исследовательской работы был изучен отечественный и зарубежный опыт, из которого выделяется ряд основных принципов формирования научно-внедренческого центра:

- расположение в крупных агломерациях с большим потенциалом образования населения;

- расположение при академиях, университетах, ЗАТО, Наукоградах, академ городках;

- доступность к современному оборудованию, лабораториям и экспериментальным производственным цехам;

- выгодное географическое положение. Экологичность, живописность мест проживания;

- транспортная доступность не более 1 часа;

- комфортное жильё для резидентов и гостей.

Градостроительная организация проекта является важной частью его реализации. Планирование и организация пространства выполнены таким образом, чтобы обеспечить эффективное использование ресурсов, удобство и безопасность для пользователей и соответствие всем необходимым требованиям и нормам. Доступность к месту интереса в пределах 30-60 минут обеспечивается за счет железнодорожного и автомобильного сообщения в рамках Самарско-Тольяттинской агломерации. Отрезок от рассматриваемого центра до международного аэропорта «Курумоч» им. Сергея Королева занимает 20 минут. Транспортная сеть обеспечивает удобные подъезды, съезды и выезды. Железнодорожная станция и автобусные остановки находятся в шаговой доступности ИНВЦ, университетских кампусов, общественных зон, жилой и коммерческой застройки. Общественные зоны в себя включают: ТЦ, МФК, выставочные центры и зоны парковочных мест (см. рис. 1).

Проект предусматривает рекультивацию карьеров, где будут созданы общественные пространства, инновационный научно-внедренческий центр, офисы, здания опытного производства 1-го и 2-го этапа строительства.

В северо-восточной части проектной застройки обозначена жилая зона резидентов центра. Общественная зона располагается между карьером и коммерческими и жилыми застройками. В восточной части территория соседнего карьера также предусматривает рекультивацию участка для размещения в нем территорий аэрокосмического университета (см. рис. 2).

При проектировании городской среды особенно важно уделить внимание зеленым зонам, таким как парки, скверы и другие открытые пространства, а также созданию пешеходных и велосипедных дорожек.

Формирование объемно-пространственной модели научно-внедренческого центра является важным этапом в процессе градостроительного проектирования. Для его формирования необходимо учесть ряд факторов:

- анализ функциональных потребностей;

- учет ограничений и нормативов;

- создание функциональных зон;

- создание уникального облика;

- учет устойчивого и экологического аспекта.

Объемно-планировочные решения для инновационного научно-внедренческого центра должны быть запроектированы с учетом его функциональных потребностей, уникального характера и особенностей работы:

- организация пространств для исследований;

- пространства для технического оборудования и инфраструктуры;

- коллаборативные пространства;

- административные помещения;

- пространства для образования и тренингов;

- открытые пространства и зеленые зоны.

Конструктивные решения для зданий, выполненных на сложном рельефе, склонах карьеров или горах требуют особого внимания к геологическим, геотехническим и геометрическим особенностям местности. Важно создать конструкции, которые будут обеспечивать прочность, устойчивость и безопасность здания в таких условиях.

Ряд конструктивных решений:

- Фундаменты и крепления. На склонах или горах основной упор делается на создание устойчивых фундаментов. Для этого могут использоваться специальные фундаменты, такие как сваи, пилоты или конструкции, которые позволяют распределить нагрузку от здания по всей площади фундамента и обеспечивают стабильность в условиях перепадов высот и сложного грунта.

- Укрепление склонов. В зависимости от характера склона или горы, может потребоваться укрепление его поверхности, чтобы предотвратить обвалы или смещения грунта. Это может включать применение геотекстиля, укрепительных сеток, георешеток, крепежных элементов или дренажных систем, которые улучшают устойчивость и предотвращают оползни, обеспечивая безопасность здания.

- Адаптация к неровностям рельефа. При строительстве зданий на сложном рельефе необходимо принять во внимание неровности и уклоны местности. Это может потребовать использование специальных строительных методов, таких как террасирование или создание ступенчатых конструкций, чтобы снизить неровности и обеспечить удобство и безопасность передвижения внутри здания.

- Учет геодинамических процессов. В районах с активной геодинамикой, таких как зоны сейсмической активности или подверженные горным обвалам, необходимо учитывать специфические требования и строить здания с учетом возможного воздействия этих процессов. Здания могут быть укреплены и оснащены специальными системами, например, сейсмическими опорами или демпфирующими средствами, чтобы предотвратить разрушения или повреждения при возникновении сейсмической активности.

- Вентиляция и дренаж. На склонах или горах важно учесть специфические климатические условия и прочие особенности местности при проектировании систем вентиляции, дренажа и отведения влаги. Это поможет избежать непредвиденных проблем, таких как скопление влаги, протекания и гниения конструкций.

Конструктивные решения для зданий на сложном рельефе требуют глубокого анализа и понимания особенностей местности, геологии и климата. Рекомендуется провести геотехнические и инженерно-геологические исследования перед началом проектирования, чтобы определить наиболее подходящие строительные методы и решения для обеспечения безопасности, устойчивости и долговечности здания в таких условиях.

Резюме данного исследования обозначает основные цели и задачи развития инновационного научно-внедренческого центра (ИНВЦ) в среде аэрокосмического кластера г. Самары:

- Коммерциализация новых технологий, поддержка стартапов, сотрудничество с университетами и исследовательскими центрами.

- Создание сильной научно-технической базы ИНВЦ, доступность к современным лабораториям, оборудованию и технологиям для проведения исследований и разработок.

- Привлечение и поддержка квалифицированных научных и инженерных кадров. Тренинги, стажировки и обучения для студентов и молодых специалистов, а также привлечение опытных специалистов из других регионов или стран.

- Установление партнерских отношений с ведущими предприятиями и организациями в аэрокосмическом кластере. Сотрудничество с уже установленными компаниями может помочь ИНВЦ получить доступ к опыту, ресурсам и рынкам.

- Необходимость на начальном этапе развития финансовой поддержки ИНВЦ с расчетом на государственные программы поддержки, включая инвестиции частных компаний и гранты.

- Развитие инновационной культуры и стимулирование творческой активности. Создание атмосферы, поощряющей новые идеи, эксперименты и коллаборации. Это безусловно может способствовать развитию инноваций и внедрению новых технологий.

- Маркетинг и коммерциализация результатов научных исследований. ИНВЦ необходимо создать мощные механизмы и стратегии для продвижения и коммерциализации разработок и технологий на рынке.

- Оценка и контроль результатов работы ИНВЦ.

Необходимо регулярно оценивать эффективность работы центра и вносить коррективы в стратегию и планы развития при необходимости.

Успешная реализация этих принципов будет способствовать развитию инноваций и оживлению рассматриваемой отрасли в данном регионе и в стране в целом [4].

.png&w=640&q=75)