Для изучения электрических параметров разрезов скважин в геологических условиях Туркменистана наибольшее применение получил метод трехэлектродного бокового каротажа. Особенно важное значение имеет метод для изучения карбонатных разрезов, когда вскрытие пластов производится на высокоминерализованных суровых растворах, при этом эффективность других электрических методов резко снижается.

В большинстве известных методических рекомендаций по выделению и оценке сложных коллекторов методами промысловой геофизики в разрезах глубоких скважин предполагается, что блоковая пористость, определяемая по относительному сопротивлению, практически не зависит от литологии, т.е. допускается, что установленная связь Рп = f (Кп) справедлива для любых литологических разностей карбонатных пород.

Однако сравнение пористостей, определенных по НГК, АК и относительному сопротивлению, водонасыщенных гранулярных пластов-коллекторов показывает, что в большинстве случаев пористость, определенная по относительному сопротивлению, значительно ниже, чем по НГК и АК. Особенно большие расхождения наблюдаются для доломитов и их разностей. Это в ряде случаев привело к ошибкам в определении характера пластов-коллекторов [1].

Нами проведены работы, являющиеся первыми попытками установления связи Рп = f (Кп) для различных литологических разностей пород-коллекторов, встречающихся в разрезах Туркмении.

Использован графический способ совместной обработки данных акустического и бокового каротажа по известной методике, применяемой при уточнении величин интервального времени пробега упругой волны по скелету пород изучаемого разреза.

При построении использованы результаты определения литологии по керну, геофизике (НГК, АН), опробования пластов и анализы проб пластовых вод. Выбраны пласты, из которых при опробовании получены притоки пластовых вод, и пласты, которые по геофизическим данным уверенно характеризуются как водонасыщенные.

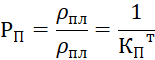

На рис. 1 (а, б) иллюстрируются результаты исследований для доломитов, известняков водонасыщенных, слабоглинистых. При этом относительные сопротивления пластов находились в предположении, что КС бокового каротажа соответствует удельному сопротивлению незатронутой проникновением части пласта - в этом случае ρБКП/ρпв . КС бокового каротажа исправлялось за влияние диаметра скважины, мощности пласта и сопротивления вмещающих пород. Шкала оси абсцисс (∆Т) принята линейной, шкала оси ординат (Рп) подчиняется закону  .

.

На рис. 1 (а,б) нанесены графики зависимости Рп = f (∆Т), соответствующие различным значениям структурного коэффициента m, характеризующего особенности структуры порового пространства породы и входящего в известное уравнение Арчи:

(1)

(1)

(в принятой системе координат подобный график прямолинеен лишь для случая, когда m=2).

Рис. 1. а, б – Определение структурного коэффициента m уравнения Арчи для карбонатных пород Центральной части Туркменистана

Как видно из приведенных рисунков, структурный коэффициент m для доломитов по соотношению  находится в пределах 2,4-2,8 (в среднем 2,6). Для известняков т изменяется в пределах 2,3-2,6 по ρпв.

находится в пределах 2,4-2,8 (в среднем 2,6). Для известняков т изменяется в пределах 2,3-2,6 по ρпв.

С повышением точности определения удельного сопротивления пласта диапазон изменения структурного коэффициента уменьшится. Для доломитов m будет стремиться к величине 2,6, а для известняков к 2,4, что соответствует структурным коэффициентам аналогичных пород [2].

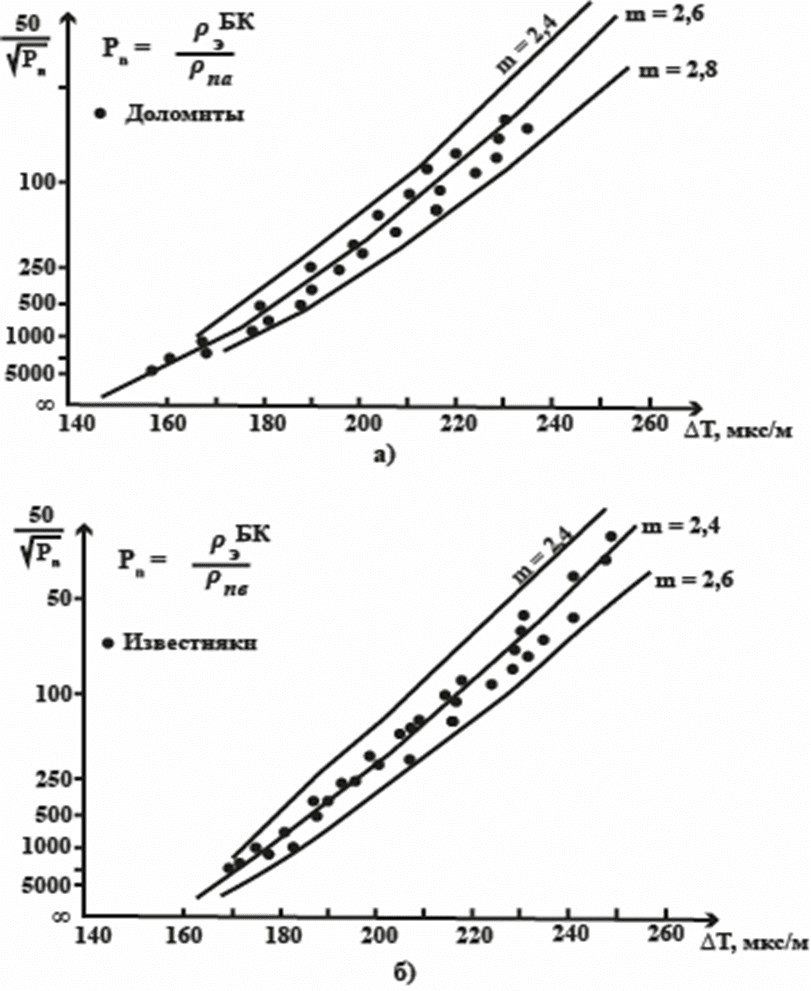

Из вышеприведенных рисунков следует, что при определении пористости по относительному сопротивлению пласта целесообразно пользоваться зависимостью для доломитов и для известняков (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость параметра пористости (Рп геоф.) от пористости (Ккерн) для известняков (1), доломитов (2), песчаников и алевролитов (3) мезозоя Туркменистана

Несмотря на то, что установленные структурные коэффициенты являются приблизительными, они имеют важное практическое значение при комплексной интерпретации данных НГК, АК и БК, так как до настоящего времени нет ни одного определения Рп по керну для карбонатных отложений Центральной и Юго-Западной части Туркменистана.

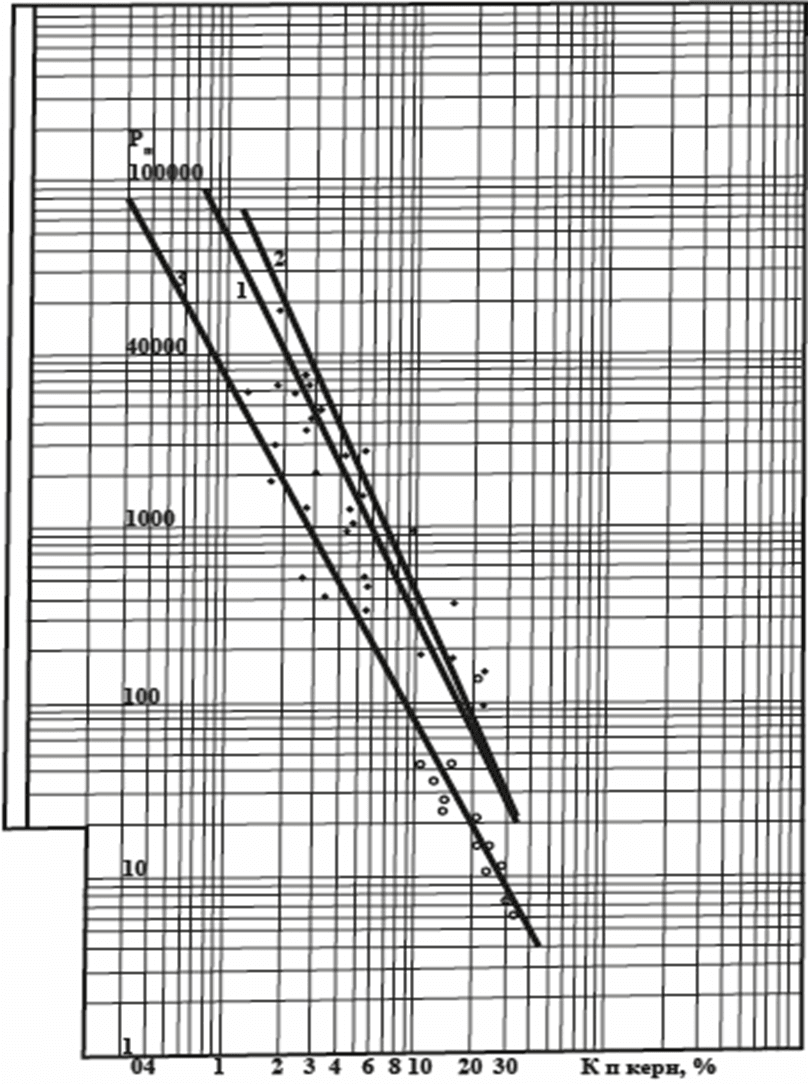

По полученным зависимостям были определены коэффициенты открытой пористости для большого количества водонасыщенных (по опробованию через эксплуатационную колонну) пластов. Сравнение результатов определений  ,

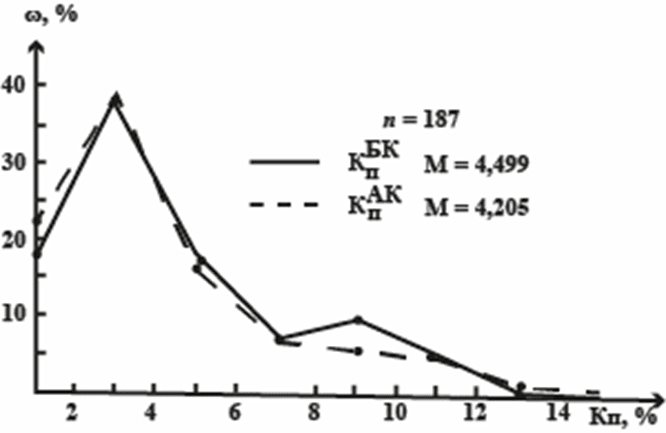

,  для пластов с гранулярной пористостью показывает, что для выборки в 187 пластах математические ожидания M составляют 4,499 и 4,205 соответственно (рис. 3). Высокое сходство результатов говорит о высокой достоверности, определенных по данным бокового каротажа, коэффициентов открытой пористости [3].

для пластов с гранулярной пористостью показывает, что для выборки в 187 пластах математические ожидания M составляют 4,499 и 4,205 соответственно (рис. 3). Высокое сходство результатов говорит о высокой достоверности, определенных по данным бокового каротажа, коэффициентов открытой пористости [3].

Рис. 3. Кривые распределения К и Кп пород с гранулярной пористостью

Учет влияния глинистости на данные нейтронного гамма-каротажа. Известные методики определения пористости карбонатных пород методом НГК применимы лишь в тех случаях, когда объемная глинистость пород не превышает единиц процентов. При более высокой глинистости значительная часть водородо содержания будет приходиться на глинистый материал. Поэтому внесение поправок в  , учитывающих влияние глинистости, имеет большое практическое значение.

, учитывающих влияние глинистости, имеет большое практическое значение.

Исходными данными для количественной оценки пористости могут быть использованы диаграммы ГК, НГК. Использование их обусловлено тем, что первая, в основном, характеризует объемную глинистость пород, вторая - общее водородосодержание их [6].

Предлагаемый способ учета глинистости карбонатных пород заключается в следующем:

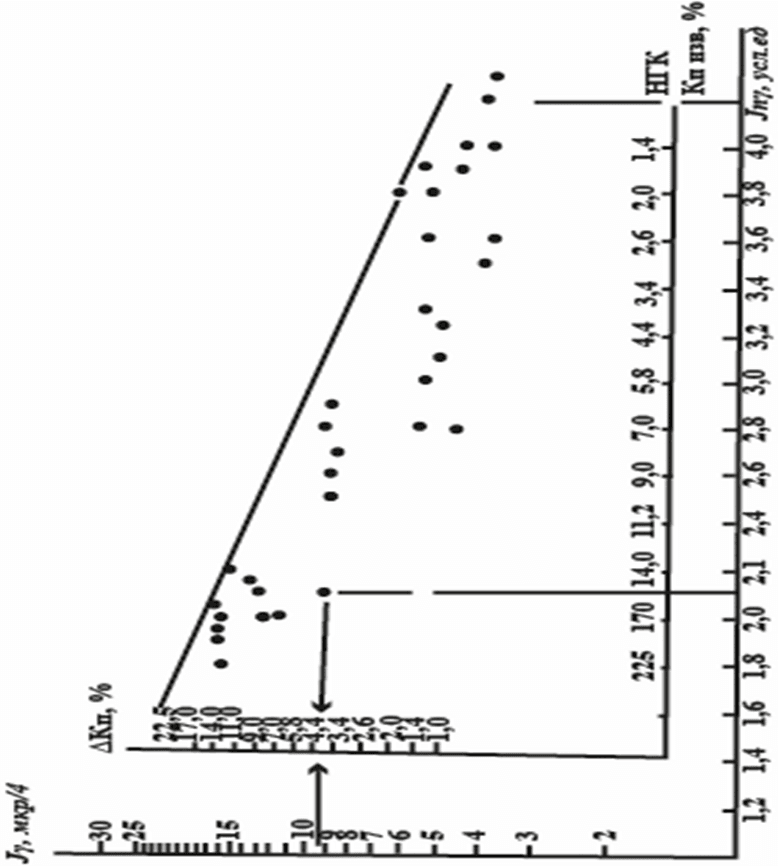

- сопоставляются в полулогарифмической системе координат кривые ГК и НГК. В результате будет получено поле точек (рис. 4) с координатами Jγ - показания ГК в мкР/ч и Jnγ – показания НГК в усл.ед. Все точки (пласты) располагаются в прямоугольном треугольнике, гипотенуза которого проводится по точкам, характеризующим пласты, в которых водородосодержание обусловлено только наличием глинистого материала, т.е. неэффективной пористостью (пласты-неколлекторы). При сопоставлении Jγ - Jnγ проводится послойная обработка диаграмм ГК, НГК, т.е. выделяются все пласты в интервале исследования. Положение линии не коллекторов контролируется показаниями НГК и ГК в плотных известняках, доломитах и глинах;

Рис. 4. Определение поправки ∆Кп за влияние глинистости (скв.4 - Вост. Кумбет, интервал 4200-4690м)

- показания НГК с помощью зависимости ∆Jnγ= f (Кп) переводятся

(метод двух опорных пластов);

(метод двух опорных пластов); - используя линию, характеризующую пласты, где водородосодержание связано только с наличием глинистого материала, перевести шкалу пористости НГК на шкалу Jγ, таким образом получим значения ∆Кп, т.е. пористость, приходящуюся на долю глинистого материала [4];

- разность между общей пористостью, определенной по НГК, и пористостью Кп, приходящейся на долю глинистого материала, даст величину пористости, исправленную за влияние глинистости. Последовательность определения ∆Кп показана на рис. 4.

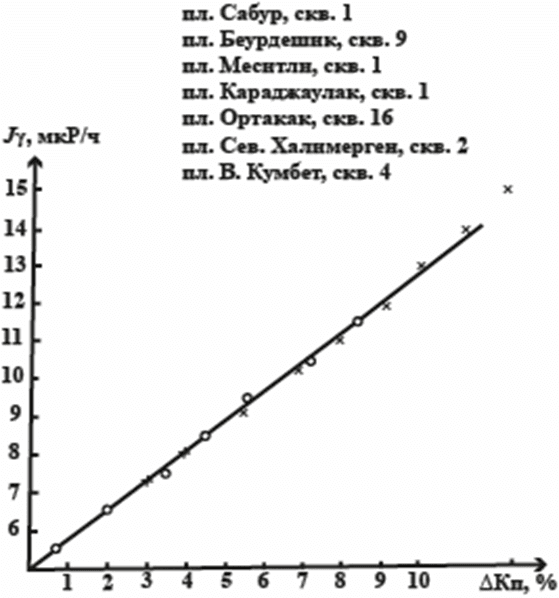

Сопоставление Jγ - Кп было проведено по материалам более десяти скважин. На рис. 5 приведен результирующий график зависимости Jγ - ∆Кп, который рекомендуется использовать для контроля качества материалов ГК [5].

Многолетняя практика использование диаграмм ГК для количественных определений Кгл, Сгл показывает стабильность и надежность работы аппаратуры СП-62 (ТЕКУ) в геолого-технических условиях Центральной части Туркменистана.

Определенные по диаграммам НГК коэффициенты пористости с учетом влияния глинистости более достоверно отражают реальные емкостные свойства глинистых коллекторов.

Вышеприведенное графическое построение Jγ = f (Jnγ) можно также использовать для определения максимальных значений ГК в тех случаях, когда в разрезе отсутствуют пласты чистых глин. Максимальное значение ГК, соответствующее пласту чистых глин, определяется следующим образом. Точку, соответствующую 30-40% пористости - в зависимости от глубины изучаемого разреза - на шкале НГК, используя линию "гипотенуза” зависимости) Jγ = f (Jnγ), переводят на шкалу ГК. Полученное значение рекомендуется принимать как максимальное [6].

Рис. 5. Связь показаний ГК (Jγ) (и пористости (∆Кп), приходящейся на долю пространства, занятого глинистым материалом (карбонатные породы). Центральные Каракумы

.png&w=640&q=75)