В процессе реформирования системы здравоохранения пересматривается роль среднего медицинского звена в сторону увеличения его самостоятельности. Однако сложившиеся традиционные подходы к роли медицинских сестер в лечебно-диагностическом процессе пока отводят ей медицинской помощи следует четко представлять, что в конечном результате работы врача заложена немалая доля результата деятельности сестринского персонала. Если качество работы врача в большинстве случаев оценивается по конечному результату, то выделить в этом результате долю среднего медперсонала и оценить, насколько качество работы медицинской сестры повлияло на состояние здоровья больного, нередко достаточно сложно, особенно если отсутствуют прямые доказательства такого влияния [6].

В настоящее время нет единого взгляда на структуру синдрома «выгорания», но, несмотря на различия в подходах к его изучению, можно заключить, что он предопределяет личностную деформацию [5].

Заложенный в нас природой механизм сопереживания, сочувствия другому человеку устроен таким образом, что мы сначала подсознательно отождествляем себя с партнером по общению, автоматически отражаем, как в зеркале, его телесно-эмоциональное состояние. Инстинктивно воспроизводя ощущения, вызванные эмоциями другого человека, мы принимаем их за свои и в результате «заражаемся» чужим настроением. Как это ни парадоксально, «эмоциональное выгорание» развивается вследствие действия естественных механизмов психологической защиты, в первую очередь – вытеснения эмоций, с помощью которых человек неосознанно пытается отгородиться от неприятных переживаний. Вытесненные из сознания эмоции превращаются сначала в телесный дискомфорт, а со временем – в расстройства [1].

Методика диагностики уровня эмоционального выгорания (В.В. Бойко)

Методика позволяет диагностировать ведущие симптомы «эмоционального выгорания» и определить, к какой фазе развития стресса они относятся: «напряжения», «резистенции», «истощения». Оперируя смысловым содержанием и количественными показателями, подсчитанными для разных фаз формирования синдрома «выгорания», можно дать достаточно объемную характеристику личности, оценить адекватность эмоционального реагирования в конфликтной ситуации, наметить индивидуальные меры

Опросник Меграбяна по изучению эмпатии позволяет исследовать два компонента эмпатии. Эмоциональный компонент с помощью шкал «эмпатическая тенденция» (способность к сопереживанию, впечатлительность) и «сензитивность к отвержению» (способность к возникновению адекватного чувства вины, восприимчивость к критике в свой адрес).

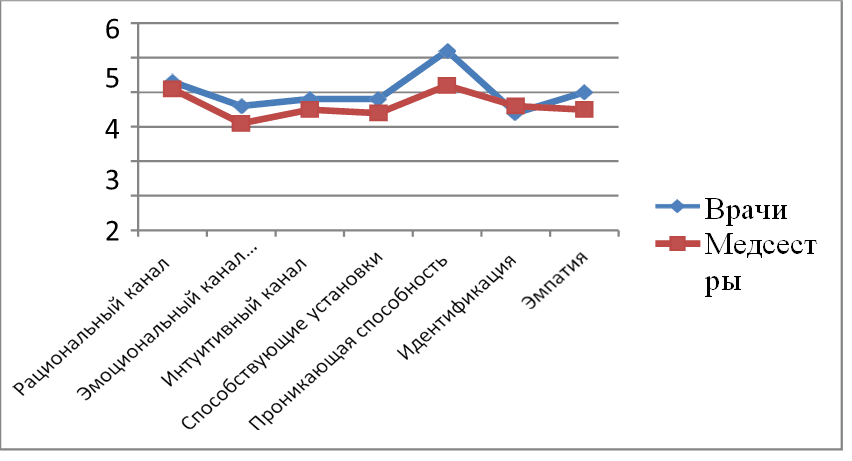

Для выявления выраженности эмпатических способностей мы провели сравнительный анализ шкал методики В.В. Бойко у групп врачей и медсестер (рис.).

Рис. Средние значения уровня эмпатических способностей у врачей и медсестер (по методике В.В. Бойко)

Как видно на рисунке, у врачей сильнее выражены эмпатические способности, чем у медсестер.

Мы считаем, что интересной и важной задачей для современных психологов была бы разработка специальных тренингов и для пациентов.

Только когда и врачи, и пациенты не будут испытывать стресс и негатив от встречи друг с другом и будут относиться друг к другу с уважением и пониманием, качество их взаимоотношений улучшится. А это, соответственно, приведет к тому, что лечение станет более эффективным, выздоровление больных более быстрым, а медики получат радость и удовлетворение от своей работы.

Синдром эмоционального выгорания может быть вызван и определенной монотонностью ежедневного распорядка: схема «работа – дом – работа» для врача типична.

В данном случае вспомогательными способами компенсации синдрома эмоционального выгорания является спорт, хобби, общение с близкими, поездки на курорты. А еще – дыхательные техники, аутогенные тренировки, медитативные техники, ограничение приема алкоголя и кофе, ароматерапия и пр.

Также очень полезно учиться разделять работу и все, что с нею не связано. Не следует заниматься решением профессиональных проблем вне рабочего дня. Необходимо во время работы делать перерывы 5-10 минут каждые 2 часа.

Во время подобных перерывов следует не думать о работе, а отвлечься, можно пойти на прогулку, если это возможно, или заняться дыхательной релаксацией на рабочем месте. Эти меры помогут быстрее и легче восстановиться и, следовательно, справиться с синдромом эмоционального выгорания.

Таким образом, на качество работы врачей влияют множество психологических факторов, которые зависят не только от взаимоотношений медицинского работника и пациента, но и от атмосферы в коллективе и социального статуса профессии.

Следовательно, у врачей на нервное (тревожное) напряжение, которое возникает в хронической психоэмоциональной атмосфере, дестабилизирующей обстановке, при повышенной ответственности и трудности контингента, оказывает влияние их коммуникативное свойство, позволяющее создавать атмосферу открытости, доверительности, задушевности.

.png&w=640&q=75)