Многообразие буровых растворов, используемых без необходимого обоснования в однотипных условиях, и недостаточная эффективность предупреждения осложнений требуют как их совершенствования, так и разработки методики выбора типа бурового раствора.

Чтобы бурить быстрее, качественнее, дешевле и при этом минимизировать объемы отходов и их экотоксичность необходима оптимизация качества буровых растворов.

Проблемы оптимизации качества бурового раствора заключаются следующем:

- обоснование общей совокупности свойств и показателей, необходимых и достаточных для всесторонней оценки качества буровых растворов с позиций известных и перспективных их функций, расхода ресурсов и их приготовление и эксплуатацию, выполнения ими требований безопасности труда и охраны окружающей природной среды;

- разработка и совершенствование методов и технических средств измерения показателей функциональных, ресурсопотребляющих, экологических и других свойств буровых растворов, всесторонне характеризующих их качество;

- определение геолого-технических условий бурения с позиций требований к качеству буровых растворов;

- формирование групп показателей свойств буровых растворов, подлежащих обязательному регламентированию в каждом из типов геологотехнических условий бурения;

- разработка научно-методических основ регламентирования значений показателей различных свойств буровых растворов;

- разработка и совершенствование методов оценки влияния на качество буровых растворов возмущающих воздействий (выбуренных пород, пластовых флюидов, температуры и др.);

- создание алгоритма комплексной (обобщенной) оценки качества буровых растворов;

- исследование степени влияния субъективных факторов на объективность и точность оценки качества буровых растворов;

- исследование взаимосвязи между качеством буровых растворов и качеством составляющих их компонентов, разработка и совершенствование методов и технических средств оценки качества основных компонентов буровых растворов;

- создание реальных условий для формирования информационных массивов буровых растворов различных компонентных составов силами буровых предприятий и программного обеспечения для автоматизированного решения задач оценки качества буровых растворов, а также выбора их оптимальных составов в многоальтернативных ситуациях;

- создание отраслевых (межотраслевых) руководящих и методических материалов по оценке качества буровых растворов.

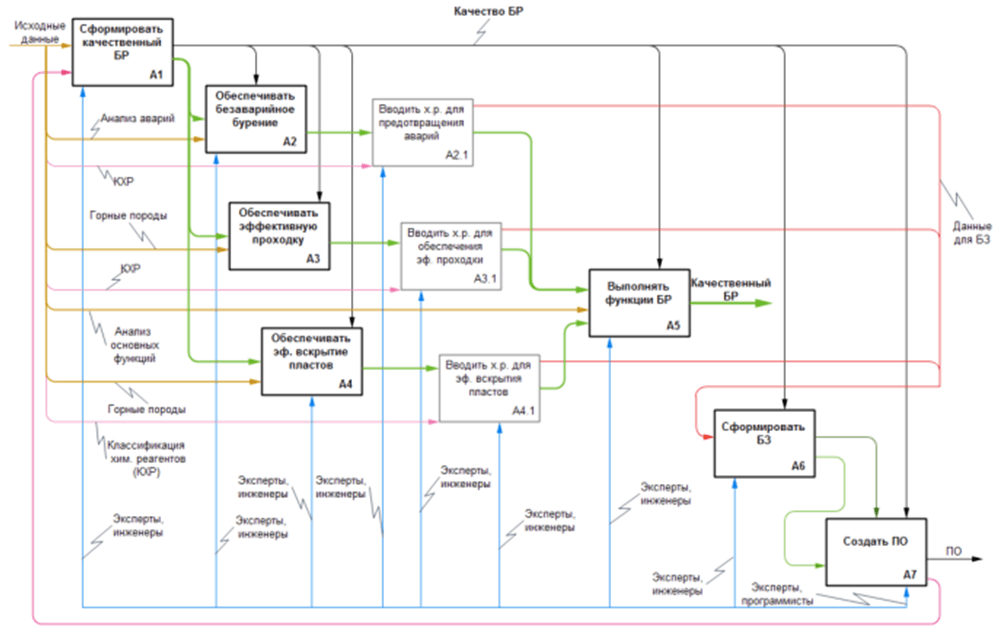

Таким образом, анализируя вышеприведенную информацию можно построить общий алгоритм работы, руководствуясь общими принципами IDEF0 и кибернетики.

Основные стадии работы изображены на рисунке 1.

Рис. 1. Основные стадии работы

Блок А0 – выполняет роль черного ящика, то есть при постановке задачи известны входные параметры, параметры внешнего воздействия, управляющие параметры, ресурсы.

Также существует определенность относительно того, что необходимо получить на выходе, однако сама математическая модель для решения данной проблемы остается невыясненной.

Необходимым требованием к качественному буровому раствору становится его способность обеспечивать безаварийное бурение, эффективную проходку и надлежащее вскрытие пласта [1, с. 58].

Все три блока А2, А3, А4 тесно связаны с блоками А2.1, А3.1, А4.1, то есть с добавлением хим. реагентов, введение которых зависит от геологических сведений и анализа аварийности (возможных осложнений) на данном интервале бурения.

На следующей стадии – блок А5 – необходимо, чтобы буровой раствор выполнял требуемые функции с учетом всех введенных хим. реагентов, так как наличие некоторых реагентов может уменьшить вероятность осложнений на рассматриваемом интервале бурения, но при этом ухудшить определенные свойства бурового раствора.

Результатом реализации блока А5 является тип бурового раствора с необходимыми для предотвращения осложнений хим. реагентами для конкретного интервала бурения. Далее вся исходная информация попадает в БД, после - в БЗ, представляющей собой платформу для создания ПО.

В настоящее время растворы все чаще подразделяют по основной функции, которая выполняется ими в процессе бурения.

Если геолого-технические условия или компонентный состав раствора позволяют исключить осложнения, то, изменяя его состав, добиваются максимально возможных технико-экономических показателей бурения. Именно такие системы (растворы первой группы) должны применяться в массовом бурении.

Перспективный буровой раствор для массового бурения – это экологически безвредная, устойчивая к термомеханическим и электролитным воздействиям многофазная полидисперсная многокомпонентная система, содержащая как полимеры специфического действия, так и минимально возможное количество твердой фазы определенной степени дисперсности и поверхностной активности и обладающая при минимальной стоимости требуемым для конкретных условий бурения комплексом технологических свойств (ингибирующих, реологических, тиксотропных, фильтрационных и т.д.).

Поскольку эффективность бурения в значительной степени связывают с уменьшением содержания твердой фазы, то к этим растворам относят так называемые малоглинистые (точнее, с оптимальным содержанием, структурообразующего и утяжеляющего компонентов) и без глинистые растворы [3, с. 102].

При использовании растворов второй группы вначале требуется решение проблемы предупреждения осложнений, а затем – повышения эффективности процесса углубления.

При этом задача совершенствования буровых растворов предполагает уменьшение ситуаций, когда удовлетворение ограничений в целях предупреждения осложнений существенно ухудшает процесс углубления.

Растворы по специфическим функциям предупреждения осложнений, связанных с их взаимодействием с разбуриваемыми породами, подразделяют на ингибирующие (относительно стенки скважины) и не диспергирующие или флоккулирующие (относительно шлама), а по способности сохранять свои свойства – на не ингибированные (пресные, не солестойкие, нетермостойкие, не термосолестойкие) и ингибированные.

При выборе типа бурового раствора следует учитывать минерализацию дисперсной среды и вид преобладающего катиона, рН раствора, минимально возможное содержание глинистой активной фазы (принимая во внимание сорт глинопорошков и требуемую плотность), предел терме и солестойкости реагентов, необходимость применения флокулянтов и ингибиторов, величину фильтрации (при разбуривании терригенных пород и проницаемых коллекторов), а также процессы осмотического массопереноса в системе скважина – пласт.

Можно считать, что наиболее целесообразно деление растворов по типам в соответствии с компонентным составом при условии установления роли каждого из компонентов в формировании их свойств. Так, присутствие солей в растворе будет необходимым условием, например, его ингибированности к воздействию хемогенных пород и ингибирующего действия по отношению к размыкаемым глинам.

Наличие соли, как следствие, должно повлечь за собой необходимость присутствия в растворе солестойкого реагента.

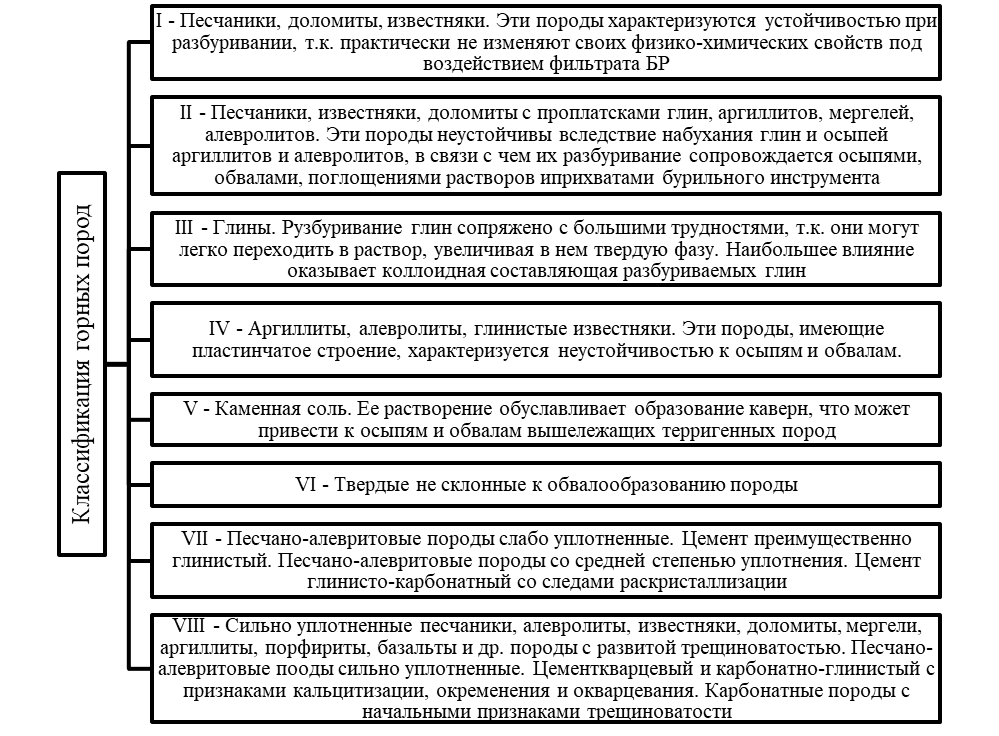

Задача выбора типа бурового раствора предполагает наличие специальных классификаций горных пород, буровых растворов и материалов, используемых для их приготовления.

Однако, как показал анализ, известные классификации допускают возможность применения растворов различных видов в однотипных условиях бурения.

Кроме того, используемые при этом характеристики реагентов и материалов были составлены без учета изменений структурно-механических свойств буровых растворов в условиях высоких температур и минерализации.

Исходя из литологического строения и физико-химической активности взаимодействия с буровыми растворами, породы могут быть подразделены на восемь групп (рис. 2), в последствии для формирования базы данных (БД), 8 групп будут объединены в 4 основные группы [2, с. 66].

Рис. 2. Классификация горных пород

При этом учтены возможные пределы минерализации и температуры на забое.

Дадим свою классификацию горных пород, на основании опытов, предыдущих исследователей.

В зависимости от плотности, соответствующим значениям пористости, минерализации поровой породы, емкости объемного комплекса группы III и VII можно объединить в одну общую группу.

По таким общим признакам как текучесть, растворимость и активное влияние на буровой раствор, в единую группу можно объединить группы II, IV и V.

С учетом того, что породы не изменяют свои физико-химические свойства, под воздействием фильтратов буровых растворов, группы I и VIII были объединены в одну.

Группа VI осталась без изменений. При этом учтены данные, полученные при исследовании влияния различных факторов на свойства таких систем.

С использованием этих данных, а также накопленного в бурении опыта был составлен перечень реагентов, который с учетом температуры и минерализации мог быть применен при разбуривании каждой группы пород, все данные легли в основу базы данных. Такая классификация дает принципиальную возможность формализации поиска компонентного состава бурового раствора для различных условий бурения.

Сильно уплотненные песчаники, алевролиты, известняки, доломиты, мергели, аргиллиты, порфириты, базальты и др. породы с развитой трещиноватостью.

.png&w=640&q=75)