Начнём с того, что к подгонке под результат привели ошибки, допущенные не только в квантовой механике, но и в классической механике, электродинамике, а также в построении фундаментальных законов в философии и математике без упора на реальные физические законы и элементарную логику от простого к сложному. Поэтому в [1-7], мы показали, как связаны волновые и корпускулярные уравнения, с уравнениями Дирака. А далее в [8, 9] мы показали, каким образом осуществлялись подгонки под результат в классической физике при описании орбитального движения, и какую роль играет сила Лоренца в исключении парадокса падения электрона на ядро. Однако, надо понять, почему в классической электродинамике и механике, а также в квантовой механике было получено достаточно хорошее совпадение с практикой, что и позволило утверждать о правильности постулатов выдвинутых в физике, например, о телепортации через потенциальный барьер и наличии соотношения неопределённостей Гейзенберга.

Чтобы исключить допущенные ошибки с чудесами, надо показать, как математические формулы, полученные в теории, должны объяснять практические результаты и соответствовать фактической физике.

Подгонка под результат в квантовой механике началась с того, что Нильс Бор не смог решить проблему электродинамической задачи при вращении электрона вокруг протона, при котором электрон должен был излучать кинетическую энергию, но при этом её и как-то восполнять. В противном случае падение электрона на протон неизбежно. Другими словами, отсутствовал механизм восполнения энергии. Поэтому Бор поступил следующим образом: он просто «запретил» электрону излучать на дискретных орбитах вопреки классической электродинамике. А далее, уже чтобы совместить этот постулат с электродинамикой придумали вероятностное нахождение электрона вокруг протона в виде орбиталей, руководствуясь принципом, что если нет детерминированного изменения направления электрона по кругу, то нет и излучения. Понятно, что при вероятностном подходе, законов физики просто не может быть, так как законы основаны на детерминированном взаимодействии с законом сохранения количества, а чудеса спонтанного изменения не соответствуют законам физики. Но это учёных не смутило (и до сих пор особо не смущает), и они выдали новый постулат, по которому явления в физике в микромире не соответствуют явлениям физики в макромире, то есть просто ушли от закона индукции от простого к сложному. Именно это пытался объяснить Эйнштейн, когда заявлял, что «Бог в кости не играет», но и он не смог решить задачу объединения законов физики в теорию единого поля. Эйнштейн не понял, что как таковой гравитации по отдельности с наличием собственных гравитонов для взаимодействия быть не может, отсюда его заблуждения при выводе космологического уравнения. Для решения задачи объединения ему требовалось лишь совместить уравнения Максвелла с пространственно-временным искривлением по СТО и ОТО, то есть показать наличие общего пространственно-временного и электромагнитного континуума. И в этом случае ни в каких «гравитонах» просто нет нужды. А для этого всего-то требовалось усовершенствовать уравнения Максвелла (это по сути уравнения электронных и мюонных нейтрино и антинейтрино) с наличием проекций электромагнитных составляющих на время, что мы и сделали и доказали во множестве публикаций.

При этом, чтобы понять суть наличия электромагнитных свойств, надо решить проблему появления электрической и магнитной составляющей у таких частиц как электрон и позитрон. И здесь необходимо учесть, что корпускулярно-волновыми свойствами обладает любой объект Мироздания, и здесь нет разрывов, так как иначе и нет взаимодействия. Сама суть взаимодействия любых объектов (иначе объекты не обнаружить) основана на обмене элементарными объектами ‒ это электронные и мюонные нейтрино (антинейтрино), так как ничего проще в Мироздании нет, и в этом случае гравитоны не нужны. Тогда всё можно выразить через распад и синтез, с соответствующими изменениями.

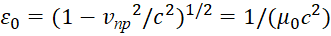

Начнём с того, что преобразования Лоренца-Минковского отражают изменения параметров длины и времени у объекта в результате движения (взаимообмена). Аналогично усовершенствованные уравнения Максвелла (за исходный для дальнейшего анализа приняли закон Фарадея) показывают закон изменения электрических и магнитных составляющих в пространстве и времени. Однако длина и время с одной стороны, а также электрические и магнитные составляющие с другой стороны, не являются независимыми друг от друга величинами, так как существует искривление прохождения света в пространственно-временной среде, иначе будем иметь только прямолинейное движение. Это означает необходимость взаимодействия, что связано с обменом между ними компонентами при условии соблюдения закона сохранения количества. Иное даёт по факту чудо возникновения из нуля и исчезновение в ноль (как это сейчас трактуется в отношении вакуума физиками). Следовательно, имеем общий пространственно-временной и электромагнитный континуум в постоянной динамике (т.е. нет ничего строго статичного и неизменного). При этом представление длины и времени, а также электрической и магнитной составляющей зависит от системы наблюдения, и их соответственно должно быть четыре ‒ по числу противоположных компонент. Отметим, что само наличие противоположных систем наблюдения практически придумали не мы, а Эйнштейн, так как если в СТО скорость можно ещё отнести к нашей системе наблюдения при относительном выборе системы отсчёта, то в ОТО скорость можно отнести только к противоположной системе наблюдения, которая связана с нашей системой через скорость света, что собственно даёт наличие абсолютной системы отсчёта значений скорости. Выше скорости света ничего не может быть, так как это бы означало, что передача действия происходит мгновенно.

Однако учёные и здесь умудрились придумать тахионы, которые двигаются со сверхсветовой скоростью [10], и тем самым они исключают наличие абсолютной системы отсчёта для ОТО Эйнштейна. Кроме того, как будет ниже показано, подгонки под результат в квантовой механике также связаны с наличием противоположной системы наблюдения, а иначе обосновать подмену одних физических значений на другие невозможно.

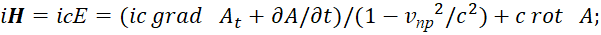

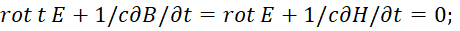

Таким образом, наличие длины и времени, связанных как противоположности через скорость света по геометрии Минковского вида r=ct [11], даёт наличие не менее двух систем наблюдения от двух глобальных противоположностей. Однако помимо компонент длины и времени, существуют ещё электрические и магнитные компоненты (H=cE), без наличия которых невозможно описание ни одного объекта, и по логике ‒ это соответствует разложению двух замкнутых друг на друга глобальных противоположностей на зависимые и независимые компоненты по отношению друг к другу. Отсюда каждой из компонент соответствует своя система наблюдения, и равноправие каждой из 4-х систем наблюдения определяется замкнутостью глобальных противоположностей, что также даёт и симметрию выполнения законов физики [1, 2]. При этом вид самого объекта в каждой из систем наблюдения определяется по характеру взаимодействия через сложение и вычитание, что собственно определяет наличие корпускулярного или волнового представления в отражении через закономерности. Соответственно к корпускулярному виду относятся длина и время, а к волновому виду ‒ электрические и магнитные компоненты, в одной из систем наблюдения.

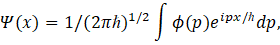

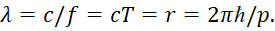

При этом, в зависимости от системы наблюдения представление о компонентах меняется и говорить о корпускулярных или волновых свойствах можно по отношению только к конкретной системе наблюдения. Первые две системы наблюдения определены СТО и ОТО Эйнштейна с заменой времени на длину, и наоборот, с переходом потенциальной энергии в кинетическую энергию и наоборот, и это было уже фактически сделано до нас в квантовой механике на основе координатного и импульсного представления функций с симметрией уравнений в противоположностях с учётом формул [12].

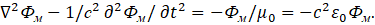

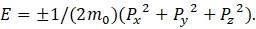

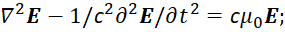

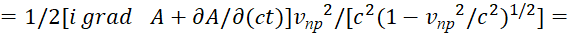

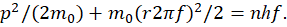

(1)

(1)

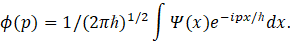

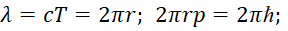

При этом мы имеем симметричный вид в уравнениях физики от противоположностей, что даёт совпадение законов физики и симметрию с выполнением закона сохранения количества:

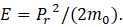

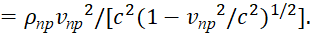

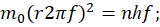

(2)

(2)

Это означает, что по формулам (1) получение значения в координатном представлении по длине определяется на основе всех значений от импульсного представления (здесь скорость и масса эквивалент временного представления с учётом СТО и ОТО), что связано со скоростью и кинетической энергией в противоположности. Физически это выражается в том, что как бы имеем взаимосвязь каждого объекта Мироздания со всеми другими объектами. Таким образом, не следует думать, что наше заявление о наличии двух глобальных противоположных систем с существованием их собственных систем наблюдения, присутствием симметрии в уравнениях и влиянием через интегральные значения от скорости (импульса) в противоположности ‒ это наша выдумка. Мы лишь просто связываем в единую логическую цепочку то, что на основе практики в теоретическом плане уже было сделано до нас.

Так как существует и электромагнитный континуум, где сила Кулона переходит в силу Лоренца, и, наоборот, на основании СТО Эйнштейна [13], то есть и преобразование электромагнитных компонент в пространство и время, и наоборот, иначе изменение направления движения без взаимодействия через обмен не получить. В силу того, что есть взаимные преобразования при взаимодействии, то имеем дело с общим пространственно-временным и электромагнитным континуумом. Учтём, что нельзя предположить исчезновение в ноль ни пространства, ни времени, ни электромагнитных составляющих, так как это говорило бы о возможности обойтись только на основании трёх и менее компонент, а не четырёх. Тогда соответственно получаем на основе этих преобразований четыре равноправные системы наблюдения.

Отметим, что пренебрежение четвёртой составляющей – временем в теореме Пуанкаре, которая утверждает, что если любая петля на нашей трехмерной поверхности стягивается в точку, то эта трехмерная поверхность является сферой, привело к тому, что Григорий Перельман, как бы смог доказать замкнутость при наличии только трёх измерений, без времени.

Другими словами, математики пренебрегли логикой наличия законов физики при доказательствах, так как замкнутая система (сфера) образуется по СТО и ОТО Эйнштейна только с учётом времени за счёт преобразования длины во время и наоборот. В противном случае имеем подобие геометрии Евклида с полной независимостью всех трёх перпендикулярных направлений длины. И тогда в этом случае доказать замкнутость просто невозможно из-за отсутствия связи через время. Отметим, что равноправие систем наблюдения следует также из принципа перестановочной двойственности уравнений Максвелла с учётом уравнений [14] при огибании волной препятствия:

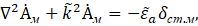

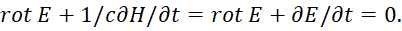

(3)

(3)

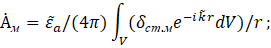

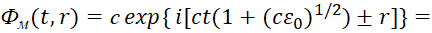

По сути имеем такое же Фурье-преобразование функций как в (1). Это говорит о том, что как в пространственно-временном, так и в электромагнитном представлении объекты имеют взаимосвязь с каждым из объектов Мироздания (ничто ни от чего полностью отделить и выделить невозможно). Понятно, что у нас вид дельта-функции (δст.м), который стремится к бесконечности, означает попытку учесть вклад как бы от всех объектов Мироздания в конкретной точке начального отсчёта. Одновременно принимаем, что количество объектов в Мироздании ограничено на основе постоянной Планка (h) и скорости света (c). В нашей теории первое уравнение (3) фактически аналогично уравнению вида [5]:

(4)

(4)

Разница лишь в нормировочном постоянном коэффициенте, а решение практически определяется от значения , которое вычисляется по вкладам по значениям электрической проницаемости от исходной точки в объёме стремящимся к бесконечности. Понятно, что, так как бесконечности нет из-за наличия констант в виде постоянной Планка и скорости света (количество ограничено числом N=с/h), то вычисление надо проводить по вкладам от взаимодействия со всеми существующими в Мироздании объектами. При этом физический принцип не нарушается, по которому источник излучения в одной противоположности, выраженный через сторонние токи, формирует электромагнитное поле в другой противоположности. Однако, мы заменяем фиктивные сторонние токи, представленные дельта-функцией, на конкретный вклад каждой составляющей пространственно-временного искривления выраженного через электрическую или магнитную проницаемость в данной точке формирования электромагнитного поля. Другими словами, по нашей теории источник излучения выражается пространственно-временным искривлением в данной точке, и сформирован от всех остальных объектов Мироздания. И это вполне логично, так как пространственно-временное искривление в одной противоположности по СТО и ОТО Эйнштейна и нашей теории связано с движением в другой противоположности.

Собственно Эйнштейну, для подтверждения наличия пространственно-временного искривления по ОТО (а это, по сути, потенциальная энергия), оставалось лишь признать наличие противоположной системы наблюдения, связанной с нашей через скорость света, что давало абсолютную систему отсчёта для значений скоростей в противоположности (а это кинетическая энергия) которые были им использованы в ОТО.

Движение всегда связано с изменениями, что сопровождается излучением и поглощением через взаимодействие, если объект сохраняется. Именно это также не было понято в физике, так как был придуман постулат, при котором тело находится в покое и не взаимодействует при отсутствии или наличии постоянной скорости, так как нет ускорения (первый закон Ньютона). Однако физика уже столкнулась из-за этого с парадоксом, так как волны Луи де Бройля зависят от скорости движения, и они даже существуют для покоящейся частицы, и их бы невозможно было бы обнаружить на практике никаким образом даже косвенно, если бы не было взаимодействия через излучение и поглощение.

Без наличия излучения и поглощения говорить о наличии неких волн вообще невозможно, так как это уже относится к чудесам. Понятно, что при этом происходит обмен с окружающими объектами, так как ничего другого рядом нет. Это означает, что условия излучения (поглощения) в конкретной точке при сохранении объекта определяются взаимодействием и влиянием всего пространственно-временного искривления от других объектов Мироздания. Такой подход соответствует связи всех объектов Мироздания друг с другом на основе иерархического построения Мироздания и с учётом обратно-пропорциональной связи (собственно наличие обратно-пропорциональной связи потом и было использовано в квантовой механике в модели атома водорода). В противном случае будут объекты, замкнутые сами на себя без возможности их обнаружения. Таким образом, первое уравнение в (3) является верным и соответствует уравнению (4), если убрать дельта-функцию фиктивного стороннего тока, и под величиной  следует понимать интегральное значение, сформированное пространственно-временным искривлением от влияния всех объектов Мироздания. Соответственно функция

следует понимать интегральное значение, сформированное пространственно-временным искривлением от влияния всех объектов Мироздания. Соответственно функция  , выражающая неизменный объект, должна присутствовать как необходимый член в первом уравнении (3) как слева от знака равенства, так и справа от знака равенства с последующим сокращением, что соответствует уравнениям в (2). Понятно, что функции разного вида противоречат наличию равенства. В итоге мы получаем соответствие между функцией Фм в (4) и функцией

, выражающая неизменный объект, должна присутствовать как необходимый член в первом уравнении (3) как слева от знака равенства, так и справа от знака равенства с последующим сокращением, что соответствует уравнениям в (2). Понятно, что функции разного вида противоречат наличию равенства. В итоге мы получаем соответствие между функцией Фм в (4) и функцией  в (3) в классической электродинамике.

в (3) в классической электродинамике.

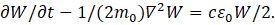

При этом переход от волнового вида (электромагнитного вида) к корпускулярному виду (пространственно-временного искривления), и наоборот, связан с нормировкой по уровню иерархии и принадлежности системе наблюдения, с представлением функций в виде закономерностей, отражающих противоположности в зависимости от системы наблюдения с соответствующим отражением в виде уравнений с выполнением закона сохранения количества. Здесь, вид отдельного объекта в виде функций в этих четырёх системах наблюдения не может совпадать, так как это бы означало отсутствие самих противоположностей из-за идентичности представления. Собственно это связано с тем, что волновое уравнение в (4) не совпадает по виду с уравнениями корпускулярного вида полученного нами в [6, 15, 16]:

(5)

(5)

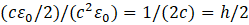

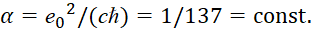

А это означает, что вид функции для волнового уравнения Фм отличается от вида функции – W для корпускулярного уравнения, а значения источников излучения и потенциального поля, с учётом сокращения экспоненциальных функций, имеют кратную величину в виде  . Отличие на ½ помимо константы постоянной Планка связано с тем, что характеризуется движение (действие, влияние) от одной противоположности (одного заряда в виде потенциального поля) на движущуюся частицу без учёта противодействия, то есть отражается не полная энергия взаимодействия. Полная энергия получается при сложении потенциальной и кинетической энергии, что отражено в уравнении энергии Эйнштейна. При этом необходимо рассмотреть обе взаимодействующие частицы в противоположных системах наблюдения, в которых, в первом случае, фигурируют протон и электрон, а во втором случае антипротон и позитрон, так как потенциальная энергия в одной противоположности переходит в кинетическую энергию в другой противоположности, и наоборот. Волновое уравнение с функцией Фм изначально выражено через взаимодействие противоположностей, как это увидим несколько ниже. Значение m0=h=1/c (по нашей теории [3]) определяет связь противоположностей длины и времени через скорость света. Не надо думать, что формула h=1/c ‒ это наша выдумка, так связь x0=ct ввёл ещё Минковский [11]. Нечто подобное равенству hc=1 было введено также в квантовую механику [17] и получило название постоянной тонкой структуры:

. Отличие на ½ помимо константы постоянной Планка связано с тем, что характеризуется движение (действие, влияние) от одной противоположности (одного заряда в виде потенциального поля) на движущуюся частицу без учёта противодействия, то есть отражается не полная энергия взаимодействия. Полная энергия получается при сложении потенциальной и кинетической энергии, что отражено в уравнении энергии Эйнштейна. При этом необходимо рассмотреть обе взаимодействующие частицы в противоположных системах наблюдения, в которых, в первом случае, фигурируют протон и электрон, а во втором случае антипротон и позитрон, так как потенциальная энергия в одной противоположности переходит в кинетическую энергию в другой противоположности, и наоборот. Волновое уравнение с функцией Фм изначально выражено через взаимодействие противоположностей, как это увидим несколько ниже. Значение m0=h=1/c (по нашей теории [3]) определяет связь противоположностей длины и времени через скорость света. Не надо думать, что формула h=1/c ‒ это наша выдумка, так связь x0=ct ввёл ещё Минковский [11]. Нечто подобное равенству hc=1 было введено также в квантовую механику [17] и получило название постоянной тонкой структуры:

(6)

(6)

С учётом теории Дирака при заряде е0=±1 [18] получаем α=2π/(сh)=1/137. А иначе заряд бы входил в уравнение энергии Эйнштейна, из которого получена система уравнений Дирака, как величина, имеющая силовое воздействие через энергию. То есть разница лишь в нормировке, и она связана с тем, что выдуманные учёными системы измерения СИ, или СГС не совпадают с системой измерения на основе количества и закономерностей в Мироздании.

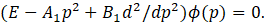

Следует отметить, что, закон сохранения количества между противоположностями требовал перехода функций друг в друга только за счёт атрибута принадлежности (у нас это мнимая единица), иначе симметрии в системах наблюдения не получить. При этом необходим был экспоненциальный вид функций, так как изменения, связанные с обменом и взаимодействием не должны были изменять сам объект, при отсутствии распада в динамике. Кроме того, аргументы в функциях также не могут совпадать по виду в силу того, что уравнения разные, а это означает, что равенство переменных аргумента с соответствующими коэффициентами в одной противоположности даёт их неравенство в другой противоположности. Ранее в [6] мы получили преобразование волновых свойств в корпускулярные свойства в виде системы уравнений Дирака с переходом к уравнению Гамильтона-Якоби, без внешних электромагнитных сил с получением уравнения:

(7)

(7)

При прямолинейном движении в частном случае уравнение приобретает вид:

(8)

(8)

Теперь учтём зависимости в виде:

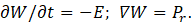

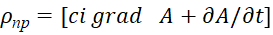

(9)

(9)

В результате имеем вид уравнения Гамильтона-Якоби без внешнего взаимодействия [19]:

(10)

(10)

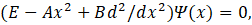

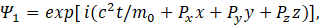

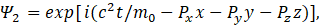

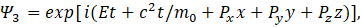

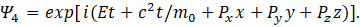

Вид волновых функций Луи де Бройля Ψ, отражающих объекты по системе уравнений Дирака при выводе от уравнения энергии Эйнштейна (то есть, без внешнего воздействия) был показан нами также в [6]:

(11)

(11)

Экспоненциальный вид функций для волны и для частицы также придуман не нами, это ещё ввёл Шрёдингер, так как иначе совместить волну и частицу при движении в одном объекте в виде замкнутой величины без распада невозможно. Собственно использование Шрёдингером в уравнении Гамильтона-Якоби значения ∇2W вместо величины (∇W)2 оправдано тем, что экспоненциальные функции не меняют свой вид при дифференцировании (то есть изменения не дают распада). При этом, заменив значение (∇W)2 на значение ∇2W, Шрёдингер фактически исключил «перескок» в ту же противоположность через возведение в квадрат (действие в виде квадрата не вызывает перехода в противоположность, а даёт скачок без взаимодействия с противоположностью), и обосновал принцип, по которому действие выражается в изменении с переходом в противоположность с наличием мнимой единицы как атрибута противоположности (иначе равенства в уравнении было не получить). Причём в этом случае двойное изменение с возвратом даёт противодействие к начальному изменению.

Таким образом, использование нами атрибута выражения противоположности в виде мнимой единицы (i=(‒1)1/2) также не наша выдумка.

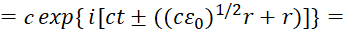

Собственно Дирак в своей системе уравнений также использовал для учёта движения частицы дифференциальные изменения. В этом случае квадрат импульса получается через подстановку одних уравнений в другие. В системе уравнений Дирака учитывается, что волновые функции рассматриваются в одной системе наблюдения и поэтому функции Ψ1 и Ψ2 имеют различие в знаках, а функции Ψ3 и Ψ4 имеют отличие по аргументу от Ψ1 и Ψ2, но не по знакам в аргументах функций. Однако данный вид не учитывает то свойство, что для обнаружения частицы в нашем Мироздании надо иметь взаимодействие за счёт излучения и поглощения через внешнюю с объектом среду. Поэтому с учётом нашей теории при m0=h=1/c, эквивалентные решения волновой функции Фм (4) и корпускулярной функции W для (5), при источнике (поглотителе) с величиной потенциальной энергии равной (cε0)/2, будут в виде:

(12)

(12)

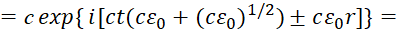

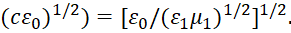

Видим, что аргументы функций отличаются принадлежностью для характеристики волновых и корпускулярных свойств по атрибуту мнимой единицы (если исходить из уравнения Гамильтона-Якоби, а не уравнения Шрёдингера), а также нормировкой по параметрам длины и времени в зависимости от окружающей среды. В противном случае нет противоположностей, и сумма в одной противоположности оставалась бы суммой в другой противоположности из-за идентичности функций. Здесь для функции Фм значение в аргументе (сε0)1/2 определяет источник так называемой вторичной волны, связанной с пространственно-временным искривлением. То есть сопротивление окружающей среды по формуле в нашей теории  влияет через параметры ε0, μ0 на распространение электромагнитной волны в вакууме. Иначе было бы независимое движение без огибания волной препятствия с независимостью электрической и магнитной компоненты друг от друга (это мы покажем несколько ниже на примере системы измерения СГС). Тогда, с учётом закона Снеллиуса [20], можем представить величину (сε0)1/2 в виде равенства:

влияет через параметры ε0, μ0 на распространение электромагнитной волны в вакууме. Иначе было бы независимое движение без огибания волной препятствия с независимостью электрической и магнитной компоненты друг от друга (это мы покажем несколько ниже на примере системы измерения СГС). Тогда, с учётом закона Снеллиуса [20], можем представить величину (сε0)1/2 в виде равенства:

(13)

(13)

Это позволяет характеризовать искривление движения в пространстве при неизменном значении скорости света при равенстве с=1/(ε1μ1)1/2, что и характеризует взаимодействие. То есть изменения ε1,μ1 обратно-пропорциональны. При этом, если бы скорость света не была бы константой, то говорить о наличии СТО не было бы смысла. В этом случае взаимодействие определялось бы уменьшением скорости света, вместо изменения направления, а это означало бы, что волна уже частица. Обмен через кинетическую энергию (движение) в противоположности определяет потенциальную энергию корпускулярных объектов в нашей системе наблюдения, а так как объекты обязаны взаимодействовать через движение элементарных объектов с учётом их потенциальной энергии по формуле Луи де Бройля, то это кинетическая энергия уже определяет корпускулярный состав в противоположности. Вот поэтому и существует формула Планка, исключающая ультрафиолетовую катастрофу с наличием бесконечной энергии, а не потому, что ввели атрибут квантования энергии в виде постоянной Планка (h). Действительно по формуле E=hf, если h – константа, то частота может изменяться до бесконечности. Ещё раз отметим, что система измерения СИ отличается от системы измерения количества в Мироздании (это мы не раз покажем далее), в котором количество меряется относительно минимального размера дискретного элемента m0=h=1/с [3]. Соответственно последние две волновые функции (11), характеризующие частицу в системе уравнений Дирака, с учётом существования противоположных частиц на основании электронных и мюонных нейтрино и антинейтрино, не отличаются по виду в аргументе от представления частицы в виде функции Фм по (9), если сделать соответствующий пересчёт аргумента с учётом вынужденного излучения на значение (ε0)1/2, а первые две с учётом пересчёта также на значение (ε0)1/2 для поля потенциальной энергии, представляют эквивалент функции W с учётом перехода в противоположность через атрибут мнимой единицы с соответствующей нормировкой. Другими словами, мы через функции Фм и W имеем в системе уравнений Дирака взаимодействие корпускулярных и волновых свойств по формированию нового объекта, с описанием по уравнению Гамильтона-Якоби с учётом взаимодействия через внешнюю среду. То, что функции взаимно заменяемы через мнимую единицу и скорость света, фактически означает, что представление объекта определяется системой наблюдения. В противном случае, при независимости корпускулярных и волновых свойств, мы бы не имели перехода к описанию движения частицы через систему уравнений Дирака. Действительно, движение таких элементарных объектов как электронные и мюонные нейтрино (антинейтрино) с постоянной скоростью света говорило бы о неизменности этих объектов, если бы в противоположности они бы не описывали такие корпускулярные частицы как электроны (позитроны), которые имеют взаимодействие, так как их скорость определяется тем, что они поглощают и излучают. При этом предположить, что скорость движения электронных и мюонных нейтрино (антинейтрино) не равна скорости света означало бы нарушение СТО и ОТО Эйнштейна. Соответственно различный вид аргументов для функций Фм и W говорит о том, что равенство в одной системе наблюдения даёт неравенство в другой системе наблюдения, что логично с позиций того, что иное означало бы отсутствие отличий между противоположностями. Одинаковая зависимость в аргументах волновой и корпускулярной функции давало бы замкнутость противоположных объектов друг на друга, что верно для всего Мироздания, но не для объектов внутри Мироздания. Собственно данный результат следует и из использования вектор-потенциалов в классической электродинамике, когда смена переменных при дифференцировании (а это эквивалентно смене системы наблюдения и соответственно переходу от волновых свойств к корпускулярным, и наоборот), в одном случае давало равенство в виде калибровки Лоренца, а в другом случае неравенство [21].

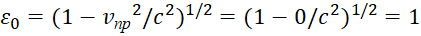

Отсюда распространение со скоростью света объекта в одной противоположности аналогично наличию объекта в абсолютной неподвижной системе в другой противоположности. В этом случае по нашей теории  .

.

Однако, для неподвижного объекта в Мироздании (если этот объект не вся глобальная противоположность) все равно необходимо иметь изменения для взаимодействия (иначе этот объект не существует). При vпр=0 отсутствует искривление пространства и времени в соответствии с СТО, а это означает что длина и время никак не связаны, то есть получаем геометрию Евклида (с независимыми длиной и времени до бесконечности), вместо геометрии Минковского. Единственный способ отображения взаимодействия такого объекта с окружающей средой связан с влиянием на окружающую среду через пространственно-временное искривление, что в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна достигается также за счёт движения, но через вращение (ничего другого просто нет). Однако полностью замкнутая система, что даёт вращение, также имеет парадокс отсутствия взаимодействия. Кроме того, вращение связано с изменением направления, а это чудом происходить не может, то есть имеем вариант излучения и поглощения в соответствии с волнами Луи де Бройля. Отсюда при любом раскладе масса покоя объекта в одной противоположности формируется за счёт излучения и поглощения электронных и мюонных нейтрино (антинейтрино), что фактически связано с вращением, а значит и наличием магнитного спина, так как ещё никто не смог отделить движение начальных корпускулярных объектов (электрона и позитрона) от появления при этом магнитного поля. Иное нарушило бы закон классической электродинамики.

То есть, решение проблемы основано на том, что волновые процессы со скоростью света создаются за счёт электрических и магнитных сторонних токов (это отражение принципа Гюйгенса-Френеля через проекции электрических и магнитных составляющих на время). При этом в едином объекте одновременно есть и прямолинейное движение на основе уравнение непрерывности и вращение в виде ротора, что даёт в противоположности наличие объекта. Именно так на основе усовершенствованных уравнений Максвелла описываются самые простейшие объекты мироздания ‒ электронные и мюонные нейтрино (антинейтрино). Проще ничего нет!

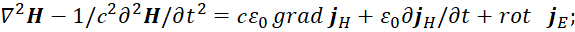

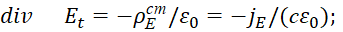

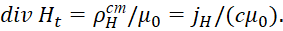

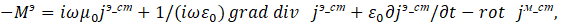

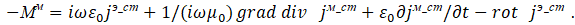

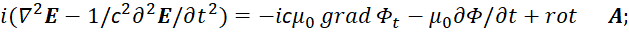

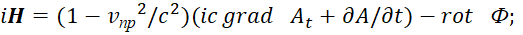

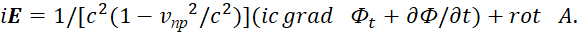

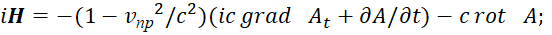

Взаимодействие между объектами происходит на основе излучения и поглощения электронных и мюонных нейтрино (антинейтрино), что связано с наличием волновых процессов, и объект выступает в качестве излучателя и поглотителя. Процесс перехода к волновому излучению на основе усовершенствованных уравнений Максвелла был нами показан в [5]. Причём волновой электромагнитный процесс формируется из противоположности, и в этом случае источниками излучения и поглощения выступают сторонние электрические (jE) и магнитные (jH) токи, что показано через следующие уравнения:

(14)

(14)

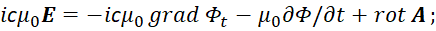

При этом сторонние токи являются источниками излучения и поглощения, и они связаны с проекциями электромагнитных составляющих на время (Et, Ht) в виде:

(15)

(15)

Некоторые физики могут подумать, что проекции электромагнитных составляющих на время – это наши выдумки, однако данное представление фактически было введено на основе сторонних электрического (Eст) и магнитного (Нст) поля ещё до нас в [22] в виде значений ∂Eст/∂t и ∂Нст/∂t только под другим названием.

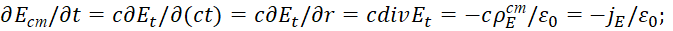

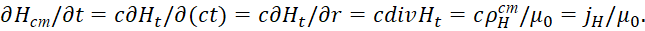

На основании этих величин с учётом того, что сторонние напряжённости электрических и магнитных полей не отражаются в виде реальных электромагнитных полей по координатам длины (нет под них реальных зарядов и токов) можно написать равенства исходя из (15):

(16)

(16)

Иными словами, производные от сторонних электрического (Eст) и магнитного (Нст) поля от длины отличаются от производной по времени на скорость света, и такая связь длины и времени, напомним, была введена ещё Минковским (r=ct). Уравнения (14) ‒ это тоже не наша выдумка, нечто подобное, но с взятием производной по времени в комплексном виде было сделано в классической электродинамике [23]:

(17)

(17)

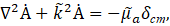

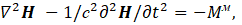

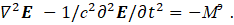

Здесь имеем уравнения Гельмгольца в виде:

(18)

(18)

Понятно, что значения Мм и М э должны иметь представление в виде волновых электромагнитных составляющих, как исходные значения электромагнитных волн, то есть Мм=Нм и М э=Еэ. В противном случае другой вид функций не даст равенство.

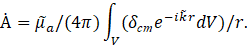

В [5] также показано, что волновые электромагнитные процессы выражаются аналогично и через вектор потенциалы (Ф, А) в виде:

(19)

(19)

Иными словами, в противоположности вектор-потенциалы, введённые в классической электродинамике, являются аналогами сторонних токов и отображают электронные и мюонные нейтрино и антинейтрино в противоположности, которые и являются возбудителями электромагнитных волн в нашей системе наблюдения. Соответственно в [5] также показано, как второе уравнение в (19) связано с уравнениями в системе Дирака для описания корпускулярных свойств. Собственно в квантовой механике также предполагается, что уравнения нейтрино и антинейтрино получаются из уравнений в системе Дирака при массе покоя равном нулю [24].

Однако, например, электронное антинейтрино, представленное в виде источника и поглотителя, как это видно из второго уравнения в (19), даст существование только одной компоненты, например, электрической составляющей электрона, в системе уравнений Дирака.

И такой подход означал бы отсутствие связи электрических и магнитных составляющих из-за представления электрона без магнитной составляющей. Так как в системе уравнений Дирака присутствуют четыре уравнения, то отсюда остаётся вариант, при котором электрон характеризуется на основе взаимодействия двух (из шести) оставшихся усовершенствованных уравнений Максвелла - электронного антинейтрино и мюонного нейтрино. Понятно, что описание объекта только на основе 4-х усовершенствованных уравнений Максвелла замкнутый вид частицы в динамике излучения и поглощения в принципе дать не может, что неминуемо вело бы к распаду. Таким образом, источники излучения и поглощения в системе уравнений Дирака, выраженные через массу, связаны с формированием Е(Ψ1,Ψ2) и Н(Ψ3,Ψ4) составляющих на основе этих двух уравнений электронного антинейтрино и мюонного нейтрино, которые в противоположности дают электромагнитную волну. Следовательно, обмен электрона (позитрона) с внешними объектами осуществляется на основе четырёх усовершенствованных уравнений Максвелла, которые соответствуют объектам вида электронных и мюонных нейтрино (антинейтрино), что даёт в системе Дирака четыре уравнения, а два оставшихся уравнения характеризуют сам электрон как объект через источники излучения и поглощения составляющих электромагнитного поля Е и Н, что выражено в виде массы объекта во всех четырёх уравнениях в системе Дирака на основе констант электрической и магнитной проницаемости.

Единственными источниками, исключающими однообразный вид, с представлением в виде противоположных зарядов здесь могут выступать только длина и время, которые подчиняются преобразованиям Лоренца по СТО и ОТО Эйнштейна, и они отображаются в виде массы (по нашей теории масса это обратно-пропорциональная величина скорости, которая выражается через длину и время). При этом константы электрической и магнитной проницаемости определяются на основании величины кинетической энергии в противоположности, выраженной через усреднённое интегральное значение скорости в противоположности vпр . Иное означало бы отсутствие связи пространства и времени с электромагнитными составляющими.

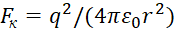

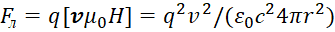

Отметим также, что представление всех шести усовершенствованных уравнений Максвелла в одинаковом виде в системе уравнений дало бы только ассоциативное сложение или вычитание без взаимодействия. Так как физически уравнения электронных и мюонных нейтрино и антинейтрино соответствуют формированию силы Кулона и силы Лоренца (как силы противодействия) [8], то имеем полную картину взаимодействия на основе системы уравнений Дирака с наличием внешних сил в виде силы Кулона и силы Лоренца с соблюдением СТО и ОТО Эйнштейна.

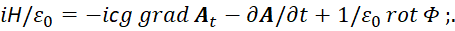

Покажем, что аналогичная связь силы Кулона и Лоренца присутствует в противоположности, также с учётом СТО и ОТО. С этой целью выпишем уравнения для электрической и магнитной составляющих на основе второго и последнего уравнения в (19) с учётом того, что  :

:

(20)

(20)

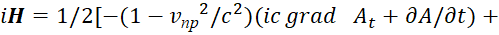

Здесь вектор – потенциалы А и Ф при связи Ф=сА характеризуют через константы электрической и магнитной проницаемости интегральное движение в противоположности для характеристики составляющих электрического и магнитного поля элементарной частицы. При нормировке к одинаковой по количеству величине в противоположностях через скорость света и с учётом того, что Е и Н ‒ это противоположности, которые оказывают друг другу противодействие, что выражается через противоположные знаки в изменении по времени в уравнениях Максвелла и обнулении величин в случае vпр=0, получим:

(21)

(21)

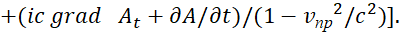

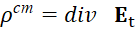

Иными словами, один и тот же процесс движения через уравнение непрерывности в противоположности даёт пространственно-временное искривление с обратно-пропорциональным законом изменения для длины и времени по СТО Эйнштейна. При этом источники формирования электромагнитных компонент связаны уравнением Н=сE. В противном случае не будет соблюдаться закон сохранения количества между ними. Также мы выразили значения Ф и А через единообразный нормированный вид на основании равенства по геометрии Минковского вида r=ct, но в противоположности. И фактически рассматриваем в противоположности при вектор-потенциалах Ф и А две системы координат как в СТО для длины и времени с движением одной относительно другой со скоростью vпр . Теперь учтём, что по [25] плотность заряда изменяется в зависимости от скорости движения v по формуле:

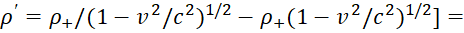

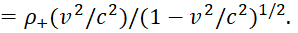

(22)

(22)

Практически плотности противоположных зарядов по отношению к СТО Эйнштейна имеют аналогичную зависимость как время и длина. Так как ρ-=-ρ+, то получаем при приведении к общему знаменателю:

(23)

(23)

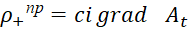

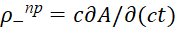

Отсюда по аналогии мы рассматриваем изменения значений вектор-потенциалов  и

и  как противоположные плотности зарядов, так как их образование связано с разными проекциями А: в одном случае по времени, а в другом случае по длине.

как противоположные плотности зарядов, так как их образование связано с разными проекциями А: в одном случае по времени, а в другом случае по длине.

Но изменение вектор потенциала А (это означает переход в противоположность) даёт единое общее значение  , что говорит о том, что противоположные величины от противоположной системы наблюдения в нашей системе наблюдения являются единым целым и это соответствует

, что говорит о том, что противоположные величины от противоположной системы наблюдения в нашей системе наблюдения являются единым целым и это соответствует  . В итоге, получим совпадение с относительностью магнитных и электрических полей [25], но в зависимости от скорости в противоположности:

. В итоге, получим совпадение с относительностью магнитных и электрических полей [25], но в зависимости от скорости в противоположности:

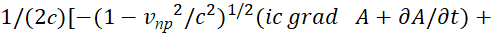

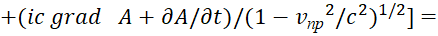

(24)

(24)

Полученное соответствует (23), но отличие в том, что изначально электрические и магнитные составляющие среды определяются на основе констант электрической и магнитной проницаемости от движения в противоположности. При этом вектор потенциалы Ф и А (в зависимости от системы наблюдения) выступают как время и длина (заряды и токи), что тоже не наша выдумка [26]. Напомним, что при выражении силы Лоренца, через силу Кулона при движении имеем уравнение  , и тогда сила Лоренца –

, и тогда сила Лоренца –  . В этом случае также рассматривается вариант двух систем отсчёта (подвижной и неподвижной) в одной системе наблюдения. Если представить, что в системе наблюдения от противоположности величина по уравнению (24) характеризует силу Лоренца, то пересчитанная величина силы Кулона из неподвижной системы координат в подвижную будет характеризовать силу Кулона при связи: Fл=Fк/(1-vпр2/c2)1/2.

. В этом случае также рассматривается вариант двух систем отсчёта (подвижной и неподвижной) в одной системе наблюдения. Если представить, что в системе наблюдения от противоположности величина по уравнению (24) характеризует силу Лоренца, то пересчитанная величина силы Кулона из неподвижной системы координат в подвижную будет характеризовать силу Кулона при связи: Fл=Fк/(1-vпр2/c2)1/2.

Иными словами, имеем симметрию физических законов в противоположностях. Отсюда образование электрических и магнитных компонент у объекта в нашей системе наблюдения, что ведёт к силе Кулона и Лоренца, связано с движением в противоположности, где скорость vпр в нашей системе наблюдения представляется в виде констант электрической и магнитной проницаемости по усовершенствованным уравнениям Максвелла через вектор-потенциалы А и Ф, и наоборот.

И это позволяет описывать все возможные варианты движения любых объектов на основе взаимодействия электронных и мюонных нейтрино и антинейтрино как простейших объектов Мироздания с переходом от замкнутого движения к прямолинейному движению, и наоборот. Кроме того, мы видим, что объяснение формирования корпускулярных свойств на основе волновых свойств требует наличия именно четырёх равноправных систем наблюдения через общий пространственно-временной и электромагнитный континуум с взаимным преобразованием компонент (r, t, E, H). Иначе объяснить электромагнитные свойства корпускулярной частицы типа электрона было бы невозможно. Здесь, физика обмена через наличие противоположных зарядов связана с тем, что излучаемое, например, электронное антинейтрино от первого заряда по системе уравнений Дирака должно поглощаться другим противоположным зарядом, и одновременно идёт поглощение первоначальным зарядом электронного нейтрино, который излучается противоположным зарядом. Почему это так мы объяснили в [27]. Фактически так называемые заряды выступают преобразователями элементарных объектов, что собственно аналогично преобразованиям, осуществляемых такими противоположностями как длина и время в соответствии с СТО Эйнштейна.

Действительно, если бы противоположности не давали преобразований одного вида объектов в другой вид, то их действие нельзя было бы обнаружить, и тогда даже не было бы речи об их существовании.

С учётом того, что противоположные заряды на основании электромагнитного континуума имеют связь силы Кулона и силы Лоренца через преобразования Лоренца по СТО Эйнштейна, то аналогия противоположных зарядов с противоположностями в виде длины и времени очевидна ‒ и это было уже сделано до нас при описании электромагнитного континуума, что нами показано в [8].

Отсюда понятно, что решение о вращении электрона вокруг протона надо делать на основе взаимодействия математических моделей электрона и протона с учётом системы уравнений Дирака и с учётом сил Кулона и Лоренца. В этом случае соблюдается концепция формирования сложных объектов за счёт перехода от простых уравнений электронных и мюонных нейтрино (антинейтрино) к системам уравнений частицы и волны. Однако, не сумев создать правильные математические модели от простого к сложному, физики пошли по более лёгкому пути через упрощённые математические модели в соответствии со спектрами излучения атомов, и это однозначно связано с подгонкой под результат.

После рассмотренного выше необходимо проанализировать саму суть таких подгонок под результат, которые сделаны в квантовой и классической механике.

Первая подгонка под результат связана с тем, что уже изначально не рассматривается математическая модель от простого к сложному, с определением силы Кулона и Лоренца, на основе чего формируется движение электрона вокруг протона.

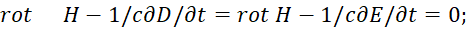

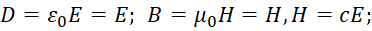

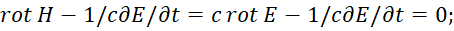

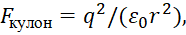

Вторая подгонка под результат была связана с тем, что в элементарной боровской теории водородного атома параметры среды в виде констант электрической и магнитной проницаемости были попросту убраны из расчётов на основании системы измерения СГС. Получалось, что среды как таковой нет, что изначально уже противоречило наличию самих констант электрической и магнитной проницаемости. И это означает, что объект должен взаимодействовать с другими объектами минуя среду, что уже относится к чудесам. Действительно, если из классических уравнений Максвелла убрать константы электрической и магнитной проницаемости (ε0=1, μ0=1), как это сделано в системе единиц измерения СГС [28], то имеем общеизвестные уравнения:

(25)

(25)

Отсюда, если исключить разницу на скорость света как константы, то получаются два противоречащих друг другу уравнения, где сумма и разность от двух одинаковых величин равны нулю. Иными словами, по такой псевдо математике получим, что 5‒5=0 и 5+5 тоже равно нулю при одной и той же функциональной зависимости. Этот парадокс говорит о том, что системы измерения, придуманные людьми, вообще не соответствуют реальной системе и соотношениям в Мироздании.

Третья подгонка под результат касается того, что не учитывается зависимость констант электрической и магнитной проницаемости от движения (кинетической энергии) в противоположности, что собственно исключает переход потенциальной энергии в кинетическую энергию, и тогда объяснить разницу масс между протоном и электроном невозможно, а значит не должно бы быть и орбитального движения.

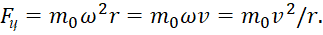

Четвёртая подгонка под результат явилась следствием наличия трёх изначальных подгонок, когда сила Лоренца произвольно была заменена центробежной силой [29] вида:

(26)

(26)

На первый взгляд казалось бы, такая замена не должна влиять на результат, так как сила Лоренца и центробежная сила зависят от скорости. Но разница в том, что сила Лоренца является производной от силы Кулона и направлена перпендикулярно от скорости, полученной за счёт силы Кулона. Одновременно центробежная сила возникает только в случае изменения направления движения и связана с отсутствием потери кинетической энергии предыдущего направления. Поэтому центробежная сила, если учесть процесс излучения по классической электродинамике, не может предотвратить падение электрона на протон, и независима от силы Кулона. Другими словами, центробежная сила не вписывается в условие пространственно-временного и электромагнитного континуума (нет способа её представления как компоненты общего континуума), и отсюда она не имеет связи с силами Лоренца и Кулона и пространственно-временным искривлением. Единственный вариант объяснения центробежной силы можно получить, если её сопоставить с силой Лоренца, которая зависит от скорости движения, также как и центробежная сила.

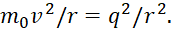

В итоге, при подгонке, в соответствии с системой измерения СГС без учёта параметров среды (как это отмечено выше), в теории водородоподобного атома за основу связи центробежных и электрических сил была взята формула:

(27)

(27)

Здесь справа сила Кулона на основе потенциальной энергии, слева – центробежная сила на основе кинетической энергии от скорости вращения. Отметим, что с введением в вероятностную квантовую механику орбиталей, физики фактически отказались от центробежной силы. Другими словами, имеет место неоднозначность, что и привело к выдумке, что процессы в микромире не соответствуют процессам в макромире. Понятно, что весь расчёт идёт на основе использования равенства потенциальной и кинетической энергии. Естественно, что при этом радиус орбиты может быть любым. Но сразу обратим внимание на то, что потенциальная и кинетическая энергия имеют разную зависимость от расстояния (здесь масса покоя и заряд ‒ это константы), что даёт при наличии фиксированного значения скорости только одну устойчивую точку орбиты при равенстве потенциальной и кинетической энергии (в вероятностной квантовой механике умудрились сделать подгонку в виде «ямы» с вероятностной волновой функцией). При этом получается, что чем выше скорость у объекта (выше его кинетическая энергия), тем на более низкой орбите он может находиться, иначе равенства энергий не получить. Это естественно означает парадокс в силу того, что в реальности объект излучает энергию и переходит на более низкую орбиту с потерей кинетической энергии. Естественно, что формула (27) является пятой подгонкой под результат.

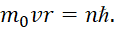

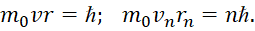

Шестая подгонка под результат сделана исходя из попытки исключения пятой подгонки под результат с учётом практики дискретного спектрального излучения атомов. При этом сделали замену импульса и радиуса вращения через эквивалент энергии излучения, пропорционального постоянной Планка ℏ:

(28)

(28)

В этом случае зависимость кинетической энергии от радиуса орбиты стала обратно пропорциональной квадрату радиуса (1/r2), а зависимость потенциальной энергии обратно пропорциональной радиусу (1/r). В результате получили, чем больше кинетическая энергия, тем больше радиус орбиты. Эта подгонка под результат просто не имеет обоснования ни в классической, ни в квантовой механике.

Мы же обозначаем, что дискретность уже определена наличием констант Мироздания таких как скорость света и постоянная Планка и понятно, что она связана с наличием корпускулярно-волнового дуализма, при котором даже частице, находящейся в покое приписывается наличие длины волны. Отсюда дискретность уже определена кратностью к длине волны, но вот зависимость кинетической энергии от радиуса орбиты как (1/r2) в отличие от изменения потенциальной энергии как (1/r), должно иметь объяснение.

Понятно, что объяснить такую разницу с точки зрения одной противоположности невозможно, так как не соблюдается закон сохранения количества при преобразовании энергий. Это объяснение можно получить, если считать что есть две глобальные противоположности, связанные обратно-пропорциональной связью.

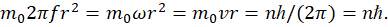

С этим, кстати, столкнулись при вращении электрона вокруг протона, при котором (при вращении) есть излучение кинетической энергии, а вот восполнение энергии стало загадкой. На основании этого Бор и выдвинул свой известный постулат по отсутствию излучения электроном кинетической энергии на дискретных орбитах. Понятно, что в этом случае объяснить изменение направления движения объекта без излучения энергии от предыдущего направления и поглощения энергии в новом направлении становится просто невозможно, или придётся придумать ещё что-то. При этом в [30] изначально для вывода уравнения (28) использовалось уравнение гармонического осциллятора вида:

(29)

(29)

Отсюда можно записать:

(30)

(30)

Иными словами, формула (28) рассматривается как прямое следствие уравнения по излучению энергии (29). Показанное выше определяет седьмую подгонку под результат. Дело в том, что энергия гармонического осциллятора определяется формулой [31]:

E=V+T.

Здесь V ‒ это потенциальная энергия, которая определяется формулой:

(32)

(32)

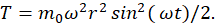

Величина Т ‒ характеризует кинетическую энергию и определяется формулой:

(33)

(33)

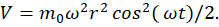

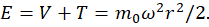

Значение E характеризует энергию излучения; в результате имеем:

(34)

(34)

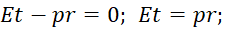

Иными словами, отличие между (29) и (34) на ½, причём это выдумали не мы. Это отличие связано с тем, что в (29) не учитывалось, что общее значение скоростей по осям координат имеет зависимость в квадратуре по синусу и косинусу. Кроме того, исходя из уравнения Ньютона F=ma, E=mv2/2, то есть кинетическая энергия как при поглощении так и при излучении, ‒ это результат воздействия силы, что и даёт изменения. Если Е=0, а взаимодействие остаётся, что означает движение по орбите, и здесь только один переход в потенциальную энергию, и это даёт различие с (27) на 1/2. Однако, отметим, что вывод уравнения (28) можно получить иным способом на основе аргумента экспоненциальной функции равным нулю с учётом в виде:

(35)

(35)

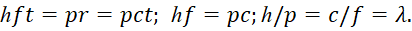

Здесь имеем вариант связи кинетической и потенциальной энергии без принципа образования кинетической энергии от воздействия силы по уравнению Гамильтона-Якоби, то есть фактически E=hf=pc. То есть импульс пропорционален энергии через скорость света, и это не определяет взаимодействие с вращением ‒ это соответствует известной формуле Луи де Бройля для прямолинейно движущейся частицы [32]:

(36)

(36)

Иными словами, здесь длина волны, в противоположности, определяется в нашей системе наблюдения величиной массы покоя и скоростью, и именно это даёт импульс. При рассмотрении из противоположности с учётом того, что противоположности связаны через скорость света при значении v=0 в нашей системе наблюдения будем иметь эквивалент vпр=с. Отсюда имеем известное уравнение m0c2=hf, для частицы с массой покоя.

То есть формулы Луи де Бройля имеют обоснование только с учётом противоположностей, связанных через скорость света.

И далее если считать, что мы имеем круговое движение в аргументе функции (а это тоже не наша выдумка и используется при определении магнитного момента при сверхпроводимости [33]), то получим соответствие с (28) и (35) в виде:

(37)

(37)

Другими словами для формулы Луи де Бройля для описания соответствия механического момента импульса величине кратной nℏ осуществлён переход от прямолинейного движения со скоростью v к замкнутому движению с выполнением того же самого закона. При этом, если по уравнению Ньютона учитывается только действие без противодействия, то волна Луи де Бройля описывает как излучение кинетической энергии, связанное со сменой направления, так и поглощение кинетической энергии, которое формируется от преобразования потенциальной энергии (а иначе это был бы просто ноль). Отсюда от излучения только кинетической энергии надо было записать m0vnrn/2=nℏ/2. Сложение кинетической и потенциальной энергии с выполнением равенства между излучением и поглощением даёт значение m0vnrn=nℏ. Так как излучение и поглощение равны друг другу, поэтому мы в нашей системе наблюдения волн Луи де Бройля не наблюдаем. Это кстати соответствует тому, что энергия первой боровской орбиты не может равняться нулю, а имеет величину, связанную с ћ/2, так как необходимо добиться отсутствия движения и в противоположности. То есть результат термодинамического равновесия по формуле Планка связан с тем, что излучение за счёт орбитального движения в нашей системе наблюдения компенсируется точно таким же движением с излучением в противоположной системе наблюдения, и это движение в противоположности фиксируется в виде потенциальной энергии в виде разницы масс между протоном и электроном.

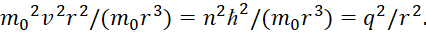

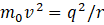

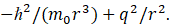

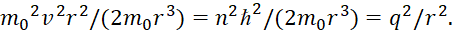

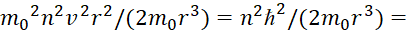

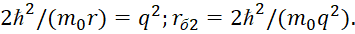

Исходя из (28) следует, что дискретизация nℏ по энергетическим уровням орбит определяется значениями скорости и радиуса, а эти величины подчиняются преобразованиям Лоренца по СТО Эйнштейна. Одновременно, эти величины по ОТО Эйнштейна (что показано в нашей теории) связаны с константами электрической и магнитной проницаемости, которые отражают пространственно-временное искривление от кинетической энергии в противоположности. Но это было проигнорировано в квантовой механике и при подгонке вида m0v2=q2/r было получено уравнение:

(38)

(38)

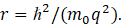

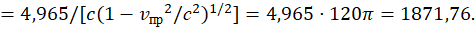

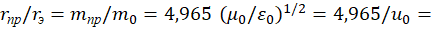

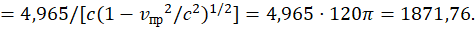

Однако данный результат основан на наличии значений констант без учёта параметров среды и фактически зависит от системы измерения. В итоге получатся неоднозначность, так как по теории Дирака при выводе его системы уравнений из уравнения энергии Эйнштейна значение заряда q=±1 (попутно отметим, что под заряд в уравнении Эйнштейна нет энергии для силового воздействия). И если исходить из нашей теории [3], с учётом того, что h=2πℏ=m0=1/с, q=1, то получим:

r0=ℏ/(2π). (40)

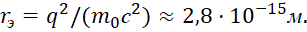

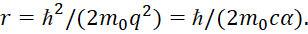

Другими словами, при использовании системы измерения Мироздания, где есть только количество и закономерности, радиус первой боровской орбиты оказывается меньше, чем постоянная Планка, и это парадокс. Если считать, что в нашей системе наблюдения минимальный размер не может быть менее постоянной Планка h, так как по формуле Луи де Бройля (36) rp=h, то с учётом нашей теории [3] при m0=1/c получим r0=h2/(m0q2)=h. Отметим, что в классической электродинамике [34] радиус электрона вычисляется по формуле:

(41)

(41)

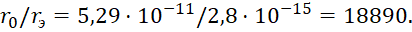

С учётом нашей теории rэ=q2/(m0с2)=h, и эта величина соответствует логике, по которой минимальный объект должен быть соизмерим с постоянной Планка, так как меньше ничего быть не может. Однако, и в этом случае в квантовой механике получается парадокс, по которому радиус первой боровской орбиты равен минимальному значению в виде постоянной Планка r0=2πℏ=h. Фактически это означает восьмую подгонку под результат, так как система измерения определяет и радиус орбиты вращения. То есть решение без учёта констант электрической и магнитной проницаемости среды даёт ошибочный результат с точки зрения системы измерения в Мироздании на основе количества и закономерностей. Но если исходить из безразмерного соотношения, то получим:

(42)

(42)

Полученное соотношение соответствует газокинетическому размеру атома водорода. При этом, если сделать пересчёт при использовании постоянной тонкой структуры, то получим r0=ℏ2с/(m0сq2)=ℏ/(m0сα) и rэ=q2ℏ/(m0ℏс2)=ℏα/(m0с). Их отношение даёт значение r0/rэ=1/α2=18769. Иными словами, переход к безотносительным количественным соотношениям дал хорошее совпадение с практикой, хотя при вычислении радиуса орбиты имелся парадокс в системе измерения СГС, когда радиус орбиты оказывался даже меньше постоянной Планка, если использовать систему измерения Мироздания только на основе количества и закономерностей.

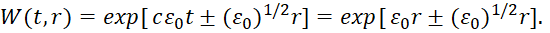

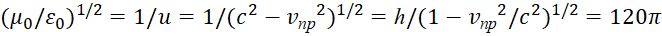

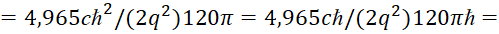

Собственно хорошее совпадение с практикой связано с тем, что в постоянную тонкой структуры (α) уже вошло пространственно-временное искривление за счёт величин констант заряда, скорости света и постоянной Планка. Действительно, мы имеем соответствие произведения и деления значений радиусов аналогичное произведению и делению констант электрической и магнитной проницаемости в системе СИ (в системе СГС μ0=1, ε0=1) в виде: μ0ε0=h2=1/c2; r0rэ=ℏ2; μ0/ε0=h2/(1-vпр2/с2)=(120π)2, r0/rэ=1/α2. Если привести нормировку констант электрической и магнитной проницаемости в системе СИ к значению ℏ (расхождение h c ℏ на 2π связано с тем, что прямолинейное движение в одной противоположности выглядит замкнутым в другой противоположности), и учесть что по условию термодинамического равновесия максимум спектра излучения и поглощения по формуле Планка вычисляется с учётом константы 4,965 [35], то получим 4,965μ0/[ε0(2π)2]=4,965⋅602=17874. Расхождение со значением r0/rэ по боровской теории не более 5 %, при этом учитываются параметры среды напрямую.

Как будет видно несколько ниже, по нашей теории на основании параметров среды (μ0, ε0) вычисляется также отношение массы протона к массе электрона, и вариант с упором на эти константы более предпочтителен, так как эти величины характеризуют взаимодействие. В этом случае радиус орбиты, как и разница масс между протоном и электроном будут меняться с изменением параметров среды, что происходит в тяжёлых атомах и нейтронных звёздах. При этом масса протона при изменении значений (μ0, ε0) сравнивается с массой электрона и происходит аннигиляция со взрывом.

То есть в нашем случае не надо выдумывать некий барионный заряд [36], который якобы запрещает распад протона, и для реализации которого нет никакой энергии.

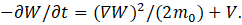

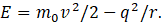

Так как среда в системе СГС была уже учтена в значении заряда (напомним, что по теории Дирака q=±1), то в этом случае хорошо вычислялись спектральные составляющие атома водорода. При этом использовалось уравнение Гамильтона-Якоби вида:

(43)

(43)

Это уравнение после дифференцирования соответствует виду:

(44)

(44)

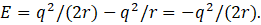

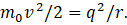

Видно, что равенство кинетической и потенциальной энергии достигается при E=0, а это противоречит уже уравнению (27), которое использовалось изначально для вычисления орбиты вращения электрона. В этом случае начальное значение при пересчёте кинетической энергии в потенциальную энергию должно иметь равенство: m0v2/2=q2/r, а не m0v2=q2/r . Именно такое равенство соответствует уравнению Гамильтона-Якоби. Другими словами, уравнение (27) не относится к формированию скорости за счёт ускорения, при котором и получается коэффициент равный двойке. Если исходить из разницы потенциальной энергии при r и 2r, то получим уравнение:

. Именно такое равенство соответствует уравнению Гамильтона-Якоби. Другими словами, уравнение (27) не относится к формированию скорости за счёт ускорения, при котором и получается коэффициент равный двойке. Если исходить из разницы потенциальной энергии при r и 2r, то получим уравнение:

(45)

(45)

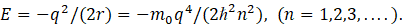

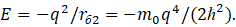

При этом именно величина E=-q2/(2r) далее используется как дискретное значение определяющая величину постоянной Ридберга.

Понятно, что в квантовой механике нет никаких обоснований, которые бы объясняли, почему именно такая величина потенциальной энергии от разности орбит r и 2r является множителем для всех последующих значений орбит, и это означает наличие девятой подгонки под результат.

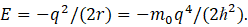

При этом получается «отрицательная» энергия и парадокс в том, что энергия частицы при радиусе орбиты 2r меньше, чем при радиусе орбиты r, что собственно означает, что энергии для излучения нет, чтобы перейти на более низкую орбиту. Это соответствует десятой подгонке под результат, и она имеет объяснение только с точки зрения нашей теории, где сложение в одной противоположности рассматривается как вычитание в другой противоположности, и знак минус означает противодействие на действие от другой противоположности. Далее сделана подстановка в значение энергии радиуса первой орбиты по формуле (39) с получением «отрицательной» энергии:

(46)

(46)

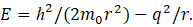

Отметим, что в [37] предложен другой вариант вычисления энергии основного состояния. В этом случае рассматривался вариант значения r при котором Е минимально в формуле (44) с учётом замены p=ћ/r. Понятно, что значение Е минимально при равенстве этого значения нулю. Однако с целью выявления этого продифференцировали выражение:

(47)

(47)

Далее приравняли производную от Е к нулю и получили:

(48)

(48)

Из этого следует:

(49)

(49)

Из приведённого видно, что логичнее было бы сразу приравнять значение Е к нулю, однако тогда было бы расхождение с (27) на коэффициент равный двойке, поэтому и выбрали операцию дифференцирования, но при этом возникает одиннадцатая подгонка, так как производная Е равна нулю как при минимуме, так и при максимуме.

Далее после подстановки значения r по формуле (49) в уравнение (47) получают аналогичный результат как в (46). От значения энергии соответствующему значению 2r определяется состояние атома водорода на орбите (n). Это выглядит следующим образом:

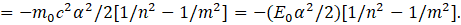

(50)

(50)

Но в этом случае получается, что чем больше значение орбиты по радиусу со значением n, тем энергия атома ближе к нулю, и это явный парадокс.

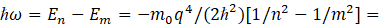

Далее считается, что при переходе атома водорода из состояния n в состояние m излучается фотон, что даёт спектр атома водорода:

(51)

(51)

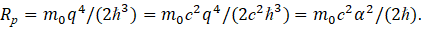

При этом постоянная Ридберга с учётом постоянной тонкой структуры имела величину:

(52)

(52)

Соответственно учтём, что rэ=q2ℏ/(m0ℏс2)=ℏα/(m0с), m0с=ℏα/rэ отсюда получаем:

(53)

(53)

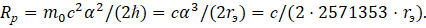

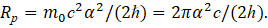

По нашей теории (если учесть что m0c=hc=1) постоянная Ридберга будет определяться в виде:

(54)

(54)

Так как, система измерения в Мироздании, основанная на количестве и закономерностях, не совпадает с системами измерения придуманными людьми (СИ и СГС), то можно предположить, что коэффициент 2πα2 связан с системой измерения, отличной от системы измерения в Мироздании, а множитель 2π связан с переходом в противоположность при изменении, например, при дифференцировании экспоненциальной функции (в этом отличие ћ и h).

Отсюда постоянная Ридберга определяет коэффициент, связанный с максимально возможным количеством объектов в Мироздании при переходе из одной противоположности в другую в виде величины N/2=c/(2h). При этом, чтобы получить взаимосвязь всех N объектов между собой необходимо соблюсти условие ch=1, иначе будут объекты не участвующие во взаимодействии.

В результате количественные изменения происходят относительно максимального уровня по количеству объектов в Мироздании. Следовательно, наша теория даёт физический смысл и для постоянной Ридберга в отличие от квантовой механики. Ещё раз приходим к выводу: фактически квантовая механика доказывает, что системы измерения, придуманные учёными, не соответствуют системе измерения Мироздания, в которой существует только количество и закономерности без деления на джоули, метры и другие значения.

Следует отметить, что ошибка в количественных отношениях по системам измерения от учёных привела к наличию радиуса Шварцшильда с парадоксом наличия «чёрных дыр» [38], когда свет не может выйти из так называемого гравитационного поля с нарушением при этом термодинамического равновесия.

Понятно, что ориентируясь на системы измерения, придуманные людьми, мы не можем делать полностью обоснованные расчёты, так как сталкиваемся с использованием количественных соотношений и произвольных допущений, рассмотренных выше. Однако мы можем предложить обоснования полученных результатов на основе законов физики с учётом наличия законов Мироздания доказанных нами.

Так в [9] мы показали расчёт с учётом СТО и ОТО Эйнштейна при использовании констант электрической и магнитной проницаемости с вычислением спектральных составляющих атома водорода. В этом случае мы рассматривали силу Кулона и потенциальной энергии с учётом константы электрической проницаемости в виде:

(55)

(55)

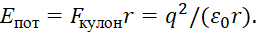

То есть для учёта влияния пространственно-временного искривления, за счёт движения, мы используем значение параметра среды (ε0), так как только через среду осуществляется воздействие на объект, и при этом в дальнейшем мы приведём значение заряда через пересчёт к безотносительным единицам. Отсюда мы будем иметь эквивалент влияния через изменение значения радиуса объекта с учётом этой константы по СТО и ОТО в виде:

(56)

(56)

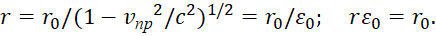

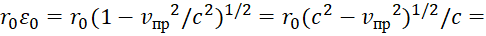

Понятно, что если нет пространственно-временного искривления при vпр=0, то имеем вариант геометрии Евклида вместо геометрии Минковского. И тогда объектов, влияющих на что-то просто не может быть в силу того, что нет обмена, а значит и взаимодействия, между объектами времени и длины. Так как наличие кинетической энергии в нашей системе наблюдения даёт потенциальную энергию в противоположной системе наблюдения (иначе различий нет), то для движущегося объекта в нашей системе наблюдения в противоположности это даёт увеличение массы покоя, а значит и радиуса объекта. В таком случае с учётом нашей теории имеем следующие преобразования:

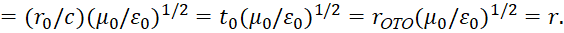

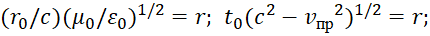

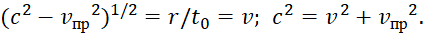

(57)

(57)

Здесь мы учитываем, что в противоположности длина должна быть пересчитана на скорость света, так как «длина» в одной противоположности является «временем» в другой противоположности в силу того, что мы используем значение скорости не в нашей системе наблюдения, а в противоположности, и отсюда t0 = rОТО.

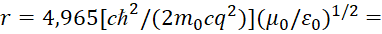

Собственно необходимость учёта перехода в противоположность определяется и количественным значением (μ0/ε0)1/2=120π, в то время, как по нашей теории эта величина имеет параметр скорости, так как произведение (μ0ε0)1/2=1/с=h тоже связано со скоростью в обратно-пропорциональной зависимости. Поэтому по нашей теории значение ε0 – это безразмерная величина, а в системах измерения, придуманных людьми, она имеет размерность. Отметим, что при нашем подходе выполняется закон сохранения количества между противоположностями, замкнутыми друг на друга в виде уравнения окружности из которого и получается уравнение энергии Эйнштейна:

(58)

(58)

Если бы мы не учли различие на скорость света, то имели бы расхождение между противоположностями по количеству.

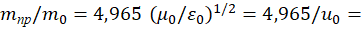

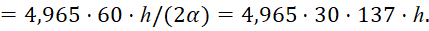

Однако значения констант электрической и магнитной проницаемости определяют среднее значение кинетической энергии в противоположности, но устойчивое дискретное стационарное существование объектов связано с условием термодинамического равновесия по формуле Планка, которое достигается при максимуме излучения (поглощения), а значит и устойчивости при константе 4,965 [35]. Именно термодинамическое равновесие определяет наличие дискретных устойчивых орбит в динамике взаимодействия при обмене за счёт излучения и поглощения и связано с длиной волн при взаимодействии как в варианте с объёмными резонаторами. Понятно, что при отсутствии обмена определить наличие объекта невозможно. Исходя из условия термодинамического равновесия, с учётом представления кинетической энергии в противоположности в виде потенциальной энергии в нашей системе наблюдения (массы), мы вычисляем массу протона к массе электрона в виде:

(59)

(59)

Так как по нашей теории радиусы объектов и их массы связаны однозначно (например, r0=rэ=h=m0), то мы имеем в нашей системе наблюдения:

(60)

(60)

Здесь масса протона и масса электрона характеризуются как противоположности, связанные через скорость света в виде длины и времени. Собственно иначе было бы невозможно получить разницу масс, при отсутствии отличий. Это не учитывала как классическая физика, так и квантовая физика, хотя при определении относительности электрических и магнитных полей, положительные и отрицательные заряду подчинялись преобразованиям Лоренца как длина и время. Отметим, что практическое вычисленное значение массы протона относительно массы электрона равно 1836 и расхождение связано с тем, что мы учитывали условие термодинамического равновесия для идеального случая при существовании только водородоподобного атома. В реальности обеспечить такие условия невозможно.

Ориентируясь на подгонку под результат, с отсутствием получения массы протона за счёт движения в противоположности, учёные были вынуждены придумать представление массы протона как состоящей из неких кварков и глюонов, то есть вынуждены были это как то объяснить, что уже относится к области фантастики.

Отсюда понятно, что при гипотезе о наличии кварков и глюонов мало того, что возникает вопрос об их взаимодействии внутри протона, что собственно привело к признанию неких виртуальных частиц, но совершенно непонятно, каким образом масса протона в тяжёлых ядрах уменьшается с излучением энергии и почему протон не аннигилирует с электроном при столкновении. Более того, на основе этих кварков и глюонов придумали образование аномальных магнитных моментов с разбиением зарядов кварков на ±1/3 и ±2/3 [39]. При этом магнитный спин остаётся равным ½, что собственно означает отсутствие связи электрических и магнитных сил и отрицает наличие электромагнитного континуума.

При нашем подходе наглядно видно, что уменьшение массы протона связано с уменьшением скорости вращения в противоположности и протон не может аннигилировать с электроном, пока не потеряет добавочную массу. Иными словами, протон в ядре теряет массу в соответствии с формулой Е=mc2. В силу того, что добавочная масса протона по сравнению с массой электрона связана с движением в противоположности, и это движение в силу устойчивости является движением по дискретной орбите, то нам надо было пересчитать значение массы протона в эквивалентный радиус орбиты при соответствующей кинетической энергии за счёт скорости вращения. Тогда при равенстве кинетической энергии вращения нулю (E=0) по формуле (44) мы имеем:

(61)

(61)

Пока что здесь мы пользуемся системой измерения, которая придумана людьми. При этом такое равенство даёт парадокс, при котором чем больше скорость, тем меньше должен быть радиус орбиты вращения для удержания объекта. Поэтому, чтобы обеспечить отсутствие парадокса, надо перевести кинетическую энергию в потенциальную энергию, с отражением вращения объекта по орбите. Однако, как это сделать без подгонки под результат?

Без наличия противоположного представления объекта в системе наблюдения, связанной с нашей системой через скорость света проблему не решить. Само наличие противоположного представления следовало из формулы Луи де Бройля (36) и было экспериментально подтверждено [32]. Кроме того, сама формула Луи де Бройля выводится из равенства в аргументе экспоненциальной функции по формуле (35). Собственно частота электромагнитного волнового излучения по классической электродинамике совпадает с частотой вращения. Поэтому при переводе кинетической энергии в потенциальную энергию с учётом существования противоположностей, мы должны констатировать факт того, что формула Луи де Бройля p=ћ/r отражает длину волны электромагнитных волн, которые формируется в противоположности за счёт орбитального движения объекта с радиусом орбиты r. В этом случае мы имеем результат сравнения в виде:

(62)

(62)

Отсюда имеем значение:

(63)

(63)

С учётом rэ=ℏα/(m0с) имеем:

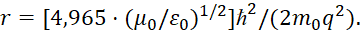

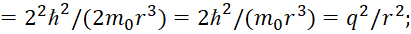

r=ℏ2/(2m0q2)=rэ/(2α2). (64)

Однако в этом случае значение газокинетических размеров в 2 раза ниже, что говорит о том, что мы не учли, что вместо радиуса электрона в системе измерения придуманной людьми, надо учитывать радиус протона по формуле (60) по нашей теории. То есть расчёт вёлся без учёта того, что среда имеет пространственно-временное искривление на основании констант электрической и магнитной проводимости с учётом термодинамического равновесия при обмене между протоном и электроном, что не может не сказаться на значении радиуса орбиты. С учётом сказанного ‒ наличия пространственно-временного искривления среды ‒ общая формула радиуса орбиты примет вид:

(65)

(65)

Так как, мы уже убедились, что использование систем измерения, которые придуманы людьми, дают парадоксы, поэтому нам надо прийти к безотносительным величинам по количеству. В этом случае, с учётом, постоянной тонкой структуры по (6) α=q2/(сℏ)=1/137, и при m0c=hc=1 (то есть не учитывается, что максимальная и минимальная величины при произведении должны дать единицу, так как иначе будут объекты независимые от Мироздания), имеем:

(66)

(66)

Отсюда отношение радиуса первой орбиты электрона вокруг протона к радиусу электрона (rэ=h):

r/h=4,965⋅30⋅137=20406. (67)

При принятой в физике разнице между массой протона и электрона в виде значения 1836, мы фактически будем иметь величину отношения радиуса первой боровской орбиты к радиусу электрона в виде значения 20016. Понятно, что отличие от вычисленной величины по формуле (42) минимально (20016/18890=1,06 ‒ порядка 6 %) и соответствует погрешности в практических вычислениях. Так же понятно, что наши вычисления не имеют парадоксов, которые были в предыдущих вычислениях в квантовой механике при отсутствии наличия противоположностей. При этом наблюдается связь добавочной массы протона как результата вращения позитрона вокруг антипротона в противоположности с учётом соблюдения симметрии. Сама необходимость такого утверждения уже была доказана экспериментально наличием волн Луи де Бройля.

Действительно, по первому закону Ньютона движение без ускорений не может дать никаких волн, которые бы наблюдались на практике даже косвенно. А наличие волн ‒ это результат воздействий, которые следуют из практических опытов, что уже говорит о необходимости излучения и поглощения кинетической энергии. И здесь понятно, что такая необходимость может возникнуть, если в противоположности прямолинейное движение в нашей системе наблюдения выглядит замкнутым движением (иначе противоположности не имели бы отличий), что собственно и приводит к необходимости излучения и поглощения кинетической энергии в виде волн. Другого способа взаимодействия (поглощение) и возникновения (излучение) волн в науке неизвестно, и на этом построена классическая электродинамика.

Так как излучение и поглощение волн происходит в противоположности, а в нашей системе наблюдения это фиксируется косвенным путём, то это явление получило название волн Луи де Бройля. Это кстати и позволило приписать массе покоя значение волн Луи де Бройля определённой частоты. Собственно, иначе без обмена и взаимодействия частицы с массой покоя будут полностью замкнуты на себя, и их невозможно будет обнаружить. Другими словами, мы ничего не выдумывали, всё фактически уже было сделано до нас, нам лишь оставалось правильно построить логику от простого варианта к сложному варианту, с наличием двух глобальных противоположностей с соблюдением симметрии.

Выясним, с чем связан парадокс вычисления энергетических состояний, при которых получается «отрицательная» энергия и, по сути, исключается излучение с переходом на более низкую орбиту.

Понятно, что увеличение радиуса орбиты должно приводить и к увеличению энергии, которая с переходом на нижнюю орбиту должна излучаться. В соответствии с формулой pr=nћ, что собственно характеризует увеличение кинетической энергии, мы имеем для следующего энергетического состояния значение n=2 результат в виде:

(68)

(68)

Напомним, что радиус первой боровской орбиты по нашей теории был rб1=ℏ2/(2m0q2). То есть мы видим, что получается увеличение радиуса в 4 раза пропорционально значению n2. Другими словами, увеличение кинетической энергии в 4 раза при увеличении скорости в 2 раза приводит к такому же увеличению потенциальной энергии, что выражается через радиус орбиты электрона вокруг протона с излучением при переходе на более низкую орбиту.

В квантовой механике рассматривалось увеличение радиуса в 2 раза, но при пересчёте кинетической энергии в потенциальную энергию по формуле: m0v2=q2/r. Получается несоответствие между кинетической и потенциальной энергией, когда возрастание кинетической энергии в 4 раза даёт увеличение потенциальной энергии только в два раза. И это означает двенадцатую подгонку под результат. Далее в квантовой механике использовалось уравнение Гамильтона-Якоби (47) и значение Е приравнивалось к значению потенциальной энергии с изменением радиусов орбит от r до 2r. При этом в нашем случае с учётом изменения орбиты на величину n2=4, получим уравнение:

(69)

(69)

В результате мы имеем совпадение с результатом, полученным в формуле (46). В этом случае мы имеем ту же дискретную величину для вычисления энергии излучения, как и в квантовой механике с определением постоянной Ридберга. При этом выше мы дали обоснование постоянной Ридберга как величины, характеризующей максимальное количество объектов в Мироздании при переходе из одной противоположности в другую (N/2). Действительно, если не иметь константы в количестве объектов в Мироздании, то тогда нет возможности получить физические законы с сохранением количества, так как количество может быть любое. А это означает, что и законы физики тогда не нужны.

Понятно, что мы привели не все подгонки под результаты, сделанные в квантовой механике и физике и эту работу мы продолжим в следующих статьях.

.png&w=640&q=75)