Когда возникают какие-либо чрезвычайные ситуации, будь то природные катаклизмы или имеющие техногенный характер происшествия, крайне необходима работа психолога. Помощь психолога в экстренной ситуации представляет собой целую систему действий, служащих улучшению психического состояния, в котором пребывает человек, пострадавший от ЧС, в данный момент времени. В дальнейшем работа психолога заключается в поддержании эмоционального здоровья, устранении посттравматических симптомов, организации окружающей среды вокруг человека, пострадавшего в результате происшествия, а также его родственников. Помощь специалиста может быть крайне разнообразной и не ограничивается простыми разговорами с человеком.

Цели и задачи работы психолога

Цели и задачи работы психолога при возникновении ЧС могут варьироваться в зависимости от страны пребывания. В основном же цели и задачи сводятся к следующим:

- Организация и обеспечение оптимальной психологической обстановки для аварийно-спасательных работ.

- Минимизация последствий стресса, а также снижение реакции на него. Стабилизация психического состояния.

- Профилактические меры, направленные на поддержание эмоционально стабильного состояния пострадавшего, а также его родственников. Снижение риска возникновения психических последствий в результате травматических переживаний.

- Участие в планировании мероприятий с пострадавшими и их родственниками, путем внесения своих предложений.

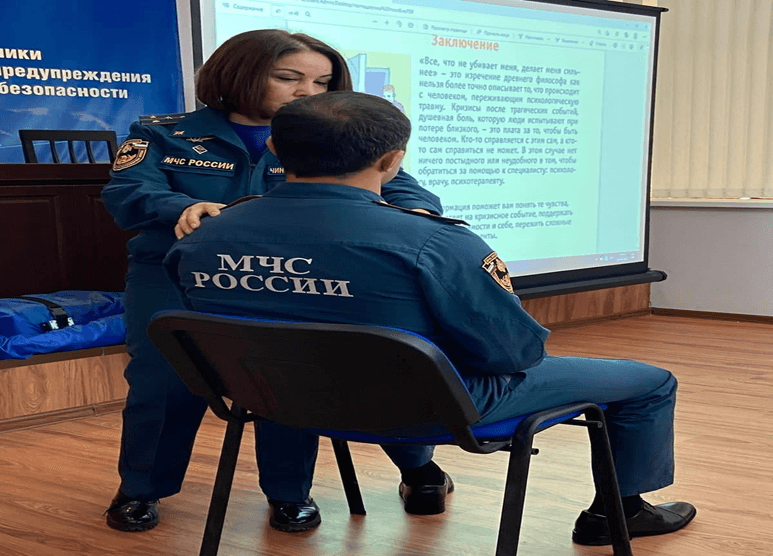

Рис. 1. Работа психолога с родственниками пострадавших

Организация экстренной помощи

Организация экстренной помощи в различных странах мира имеет свои особенности и специфику работы психолога при возникновении экстренных ситуаций. Однако в некоторых из них создают целые психологические службы моментального реагирования для оказания помощи людям, попавшим в беду.

Например, в РФ задачу оказать помощь психологического характера при возникновении чрезвычайных ситуаций возлагают на МЧС России. В других странах эти задачи могут перекладываться на другие ведомства. В Чехии данные задачи возложены на МВД. В Португалии находится Центр психологической поддержки, где работает целая команда психологов, оказывающая немедленную помощь при возникновении экстренных ситуаций.

Стоит отметить, что не во всех странах развита система оказания психологической помощи в подобных ситуациях. В некоторых из них помощь при ЧС оказывается не психологами. Для этой цели привлекаются волонтеры. Это люди различных специальностей, например, работники социальных сфер и даже церковные служители.

Особенности работы психолога

В экстремальных ситуациях особенности работы психолога отличаются от работы в спокойной обстановке в пределах собственного кабинета. Специалисты в области психологии, которые занимаются оказанием помощи при возникновении ЧС, выезжают на место происшествия вместе с другими службами, например МЧС. Основная работа психолога заключается в организации психологической помощи в непосредственной близости от места происшествия, а также оказании неотложной помощи прямо на месте. Стоит учитывать тот факт, что пострадавшие в результате каких-либо природных или техногенных событий находятся под влиянием сильного стресса. Все эти особенности учитываются психологами, оказывающими помощь в экстремальных, полевых условиях работы.

Психологи работают с живыми людьми, переживающими трагедию. Также из особенностей можно выделить так называемый «коллективный стресс» из-за возникновения бедствия, затронувшего многих людей, находившихся в эпицентре.

Стоит учитывать тот факт, что работа проводится с разными людьми и состав пострадавших неоднороден, поэтому приемы работы психолога отличаются от сеансов терапии в спокойной, кабинетной обстановке. Следовательно, реакция на стресс и раздражители варьируются от человека к человеку. Многие пострадавшие вообще не стали бы обращаться к психологу, если бы не произошедшее происшествие, поэтому следует учитывать тот факт, что некоторые люди не знакомы со спецификой работы специалистов данного профиля. Быстрое оказание помощи на месте, безотлагательность действий, умение работать с разными людьми в экстремальной обстановке, повышенная опасность места – все эти факторы делают работу психолога при ЧС невероятно трудной.

Стихийные бедствия, межнациональные и межрегиональные конфликты, рост преступности и насилия, потрясшие нашу страну за последние годы катастрофы достоверно показали важность психологической готовности сотрудников служб МЧС, МВД, ФСБ России, частей и подразделений Министерства обороны РФ к деятельности в экстремальных условиях, их способности преодолевать последствия влияния повышенных нагрузок на психику и умения противостоять воздействию различных стрессогенных факторов, сохраняя при это высокую работоспособность. На сегодняшний день очевидно, что создаваемая система психолого-педагогических мероприятий, направленных на предупреждение (уменьшение) негативных последствий профессионального стресса у представителей опасных профессий является первоочередной необходимостью при подготовке сотрудников и подразделений вышеуказанных ведомств к выполнению ими служебных (служебно-боевых) задач.

Профессиональная деятельность сотрудников государственной противопожарной службы (далее – ГПС) МЧС России сопряжена с большими рисками, физическим и эмоциональным напряжением, сверхсложными, опасными для жизни ситуациями, наполненными стрессовыми событиями, что требует сформированности у специалиста профессионально-значимых компетенций, обеспечивающих эффективное и качественное выполнение задач по предназначению.

Сотрудник ГПС МЧС должен обладать способностями и качествами, необходимыми для эффективного проведения работ по тушению пожаров. К таким качествам относят: ответственность, смелость, эмоциональную устойчивость, решительность, твердый характер и силу воли.

Прежде чем рассматривать аспекты психолого-педагогической подготовки сотрудников ГПС МЧС России, следует обратиться к понятию «экстремальные ситуации».

Экстремальная ситуация (от лат. – крайний) – совокупность условий и обстоятельств, выходящих за рамки обычных, которые затрудняют или делают невозможной жизнедеятельность индивидов или социальных групп.

Экстремальная ситуация имеет следующие характеристики:

- внезапность наступления;

- резкий выход за пределы нормы привычных действий и состояний;

- насыщенность развивающейся ситуации противоречиями, требующими оперативного разрешения;

- прогрессирующие изменения в состоянии обстановки, условий деятельности, элементов, связей и отношений;

- возрастание сложности протекающих процессов;

- переход ситуации в фазу нестабильности, выход к пределам, критичности;

- порождение изменениями опасностей и угроз (срыва деятельности, гибели, разрушения систем);

- нарастание напряженности для субъектов экстремальной ситуации (в плане ее осмысления, принятия решений, реагирования) и др.

В научной литературе существует множество примеров классификации экстремальных ситуаций по различным признакам.

В развитии экстремальной ситуации выделяют три периода.

- Острый период – длится от начала воздействия ситуации до организации действий (спасательных работ).

- Период организации действий (спасательных работ) - происходит налаживание жизнедеятельности в экстремальных условиях. Длится до окончания спасательных работ.

- Период завершения действий (эвакуации пострадавших в безопасные районы и т.п.).

Человек в экстремальной ситуации, как правило, перестает правильно воспринимать окружающую действительность, принимать правильные решения для выхода из сложившейся ситуации и т.д. Самое страшное в таких ситуациях то, что человек перестает верить в перспективу своей жизни, а порой, и просто в ее смысл.

По особенностям и результатам личностно-обстановочного взаимодействия в системе «человек в ситуации» выделяются четыре психолого-педагогических типа экстремальных ситуаций.

Первый тип – объективно экстремальные ситуации. Трудности и опасности в них исходят из внешней среды, возникают перед человеком объективно в результате действия непреодолимых сил, без его участия. Они насыщены угрозами, опасностями, трудностями. Бывает, что человек не в состоянии избежать их, иногда он может уменьшить опасность для себя и других, иногда отдалиться и уйти в безопасную зону, а бывает, что человек идет навстречу опасности, увеличивая ее для себя. Таковы, например, ситуации стихийных бедствий, вооруженной борьбы, крупных аварий и катастроф, чрезвычайных обстоятельств.

Второй тип – потенциально экстремальные ситуации.

Объективные сложности, трудности, опасности выражены в них неявно, существуют в потенции, как скрытая угроза. Переход потенциальной угрозы в реальность зависит как от объективного развития событий, так и от действий самого человека.

Возникновение экстремальности происходит обычно скачком в основном по вине или воле человека и зависит от его подготовленности.

Третий тип – лично спровоцированные (виктимные) экстремальные ситуации. Риск, трудности и опасности порождаются самим человеком, его намеренным или ошибочным выбором, поступками, действиями. Коренная причина лично спровоцированных экстремальных ситуаций – в человеке, в его недостаточной социальной и психологической сформированности (особенно мотивационных, морально-психологических, деловых качеств), слабости педагогических свойств (образованности, воспитанности, обученности, развитости), а также результат упущений в работе с ним в предшествующее и текущее время жизни.

Четвертый тип – воображаемые (фантазийные, мнимые, иллюзорные) экстремальные ситуации. Эти ситуации тоже создаются человеком, но его разгулявшимся воображением, а не поступками. Они либо вообще объективно не содержат проблем, угроз и опасностей, но видятся и переживаются как сверхсложные и опасные.

Следовательно, экстремальная ситуация всегда личностно опосредована, а поведение личности имеет ситуативные признаки. Поведение и реакции человека не задаются однозначно объективными характеристиками ситуации, не являются фатально обусловленными ими, не навязывают человеку послушно-пассивную роль. Последнее слово принадлежит комплексу присущих конкретной личности и устойчиво сформированных у нее свойств, качеств, привычек, знаний, умений, навыков, подготовленности к жизни, деятельности и встрече с экстремальными ситуациями и факторами.

Проблема подготовки сотрудников к деятельности в экстремальных ситуациях невозможна без внимания к ее методологическим и теоретическим аспектам:

- взаимосвязи психологической готовности и физической подготовленности сотрудников;

- единства сознания и практической деятельности;

- взаимодействия физиологических механизмов готовности и уровнях регуляции поведения;

- изучения условий формирования и методов поддержания эмоционально-волевой устойчивости при выполнении задач в особых условиях профессиональной деятельности.

Основной целью профессионально-психологической подготовки является формирование и повышение готовности, обеспечивающей успешное преодоление психологических трудностей при решении профессиональных задач в экстремальных условиях.

Подготовка сотрудников МЧС России к действиям в экстремальных ситуациях, которая, по сути, и является интегральным показателем их профессиональной подготовки, содержит, как правило, те же подсистемы, что и система их профессиональной подготовки в целом.

Однако сводить психологическую подготовку только к обучению и воспитанию было бы неверным. Обучение и воспитание гораздо шире по решаемым задачам, чем психологическая подготовка. Однако, существует целый ряд таких задач, особенно по формированию, развитию и закалке необходимых для выполнения задач психологических и специальных качеств, которые могут быть решены только в процессе психологической подготовки. Например, закрепление и развитие навыков и умений, необходимых для выполнения конкретной задачи; активизация познавательных процессов, мотивов, способностей, характерных для того или иного специалиста МЧС России или таких специальных качеств сотрудника, как осмотрительность, глазомер, мышление, координация движений, устойчивость к перегрузке и др.

Следовательно, наряду с обучением и воспитанием осуществляется и психологическая подготовка, в ходе которой формируются необходимые для выполнения задач профессионально важные качества (мужество, героизм, гражданственность и др.), которые должны соответствовать общим целевым установкам и требованиям, предъявляемым к личному составу формирований МЧС России. Ей в большей мере присущи специфические методы (тренажи, идеомоторные тренировки, изучение основных признаков характерных ситуаций и др.).

Необходимость профессионально-психологической подготовки сотрудников (ранее она именовалась эмоционально-волевой, а затем - психологической) доказана как рядом психологических исследований, так и примерами практической деятельности сотрудников и подразделений МЧС России. Она включает (как и любая другая подготовка): разработку целей, задач, программ, форм, методов проведения, обеспечения, т.е. всего того, что в совокупности образует целостную педагогическую систему, поэтому практические вопросы ее осуществления должны основываться на использовании психологических и педагогических знаний, поэтому возможно использование термина «психолого-педагогическая подготовка» наряду с действующим уже термином «психологическая подготовка».

Психологическая подготовка представляет собой комплекс специальных мероприятий, направленных на оптимизацию психологических и психофизиологических качеств специалистов, адаптацию этих качеств к деятельности в очагах ЧС, создание у них еще до начала аварийно-спасательных работ адекватного психологического фона, минимизируещего стресс, связанный с восприятием экстремальных условий очага ЧС, способствующего сохранению исходного состояния здоровья и профессиональной работоспособности специалиста [3].

Основными современными направлениями психолого-педагогической подготовки являются:

- моделирование в процессе тренировок необычных (в том числе экстремальных) ситуаций и отработка при этом необходимых действий специалиста;

- идеомоторная (мысленная) тренировка, основанная на воспроизведении тренируемых умений и навыков с помощью умственных представлений;

- совершенствование и тренировка профессионально важных для данной деятельности качеств с помощью специальных методических приемов и тренажеров.

Сущность психолого-педагогической подготовки составляет формирование профессионально-психологической подготовленности сотрудников, которая представляет собой необходимый компонент профессионального мастерства сотрудника, вид его подготовленности к успешной профессиональной деятельности и включает в себя:

- профессионально-психологические знания. Это преимущественно не абстрактные психологические знания, а адаптированные к специфике деятельности и служащие основой для понимания и осмысленного преодоления психологических трудностей профессиональной деятельности;

- профессионально-психологические навыки и умения. Это освоенные профессионалом способы действий, которые включают: аналитико-психологические умения (умения видеть психологический аспект в служебных ситуациях и действиях, понимать и верно оценить его, психологически обоснованно принимать решение и определять способ его реализации; тактико-психологические умения (освоенные способы психологических действий, приемы, включаемые в процесс решения юридических задач и повышающие его успешность); технико-психологические умения (связаны с использованием психологических средств в профессиональной работе: речевых, неречевых и поведенческих).

- профессионально развитые психологические качества (профессиональные способности). К числу наиболее важных следует относить: профессиональные ощущения, профессиональные восприятия (зрительные, слуховые, обонятельные и др.), профессиональная наблюдательность, внимательность, память; профессиональные представления, профессиональное мышление, профессиональная бдительность, готовность к неожиданному и др.

- профессионально-психологическая устойчивость – особый компонент профессионально-психологической подготовленности сотрудника, обеспечивающий возможность действовать в любых сложных и опасных условиях без снижения эффективности и качества решения задач.

Задачи психолого-педагогической подготовки должны решаться с помощью педагогических и специальных психологических методов, так группа педагогических методов, как правило используется в процессе профессиональной подготовки. В основе этих методов положен тезис о том, что с помощью различных приемов можно воспроизводить условия сходные с реальными, которые в свою очередь, будут способствовать актуализации у сотрудников появлению состояния психической напряженности различной степени интенсивности. Таким образом, навыки и умения сотрудников, приобретаемые в процессе занятий по различным предметам профессиональной подготовки, закрепляются под воздействием сходных с реальными условиями, т.е. по существу, происходит частичная адаптация сотрудников к возможным сложный условиям обстановки, что повышает их устойчивость психики.

Эффективный процесс профессиональной подготовки к деятельности в осложненной обстановке, к деятельности в условиях опасности, дефицита информации, времени, в условиях напряженности и перенапряженности, целесообразно реализовывать в три этапа.

На первом этапе необходимо преимущественно использовать демонстрационные методы, снижающие недостаток информации об условиях реальной служебной деятельности и дающие общую ориентировку в осваиваемых действиях.

На втором этапе целесообразно начинать интенсивно применять условно-ситуативные методы и отдельные стресс-факторы, которые направлены на формирование ориентировочной основы профессиональных действий. Завершением второго этапа следует считать освоение профессиональных действий, четкое их выполнение в нормальных условиях, т.е. без моделирования различных помех.

На третьем этапе необходимо сочетание условно-ситуативных методов с широким использованием имитации психологических стресс-факторов служебной деятельности. Такое сочетание позволяет повысить устойчивость действий к внешним воздействиям и сформировать уверенность сотрудников в своих силах. Завершением третьего этапа формирования психологической готовности у сотрудников следует считать достижение сотрудниками такого уровня овладения служебной деятельностью, при котором ее ход не нарушается в результате имитации различных воздействий психологических факторов, в т.ч. и стрессогенных.

К основным формам психолого-педагогической подготовки следует относить практические занятия, групповые дискуссии, ролевые игры и тренинги. Занятия должны тесно увязываться с другими видами обучения сотрудников в системе профессиональной подготовки, а последние - включать в себя психологические элементы (вводные, создающие психологическое напряжение, неопределенность; стимулирующие принятие самостоятельных решений и т.д.) [1].

Задачи, содержание, организация и методы психолого-педагогической подготовки сотрудников и подразделений ГПС МЧС России, направляемого для несения службы в экстремальных условиях, могут уточнятся с учетом его предназначения, общей психологической подготовленности, опыта действий в сложных, критических ситуациях, образовательного уровня, стажа службы и должностной категории обучающихся.

Главное внимание при подготовке занятий целесообразно уделять подбору практических заданий обучаемым. Хорошо подбирать задания на материалах деятельности своего подразделения, его опыта, практики, конкретных событий, групп и людей, планируемых предстоящих действий. Можно при этом использовать результаты служебной деятельности, реальные видеоматериалы, данные оперативных сводок. Задания должны побуждать сотрудников психологически анализировать, прогнозировать, обосновывать события, условия и действия, а также выполнять их (в игровом варианте - в учебном классе, на полигоне или на местности) в психологически напряженных учебных условиях, максимально приближаемых к реальным.

Рис. 2. Работа психолога с личным составом МЧС России

Систему психолого-педагогической подготовки личного состава к действиям в экстремальных ситуациях целесообразно организовывать поэтапно, идентифицируя каждый этап с определенным уровнем интеллектуализации профессиональной подготовки – от сенсорномоторного на первом этапе, аналитико-синтетического на втором, к алгоритмическому и творческому на третьем.

Рис. 3. Работа психолога с личным составом МЧС России

В настоящее время в МЧС России создана и активно развивается Психологическая служба, а одной из ее важных задач, является психологическое обеспечение профессиональной деятельности сотрудников МЧС, действующих в экстремальных ситуациях.

Анализ перечисленных компонентов позволяет определить приоритет разработки и внедрения в процесс психологического обеспечения профессиональной деятельности сотрудников МЧС России психологических средств и методов, объединенных в единую программу.

В заключение следует отметить, что целенаправленное формирование готовности к экстремальным ситуациям позволит уменьшить количество ошибок, повысить уверенность сотрудников в своих силах, а это должно стать результатом эффективности организации и качественного проведения психолого-педагогической подготовки.

.png&w=640&q=75)