Актуальность исследования

Исследование представляет высокую актуальность, учитывая, что ИБС остается одним из ведущих заболеваний среди населения, и стентирование коронарных артерий является распространенным методом лечения для восстановления кровоснабжения миокарда. Послестентировочный период является критическим этапом в обеспечении успешной реабилитации пациентов с ИБС.

Изучение клинических особенностей течения у пациентов после стентирования имеет большое значение для оптимизации лечения, снижения осложнений и улучшения качества жизни. Актуальность темы подчеркивается растущим числом пациентов, подвергающихся стентированию коронарных артерий, и постоянным стремлением к улучшению результатов лечения этой категории больных.

Цель исследования

Цель данного исследования заключается в исследовании и анализе клинических особенностей течения у пациентов с ИБС после проведения процедуры стентирования коронарных артерий. Основной фокус направлен на выявление изменений в клинических симптомах, функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы и качестве жизни пациентов в послестентировочном периоде.

Цель исследования также включает в себя оценку факторов, влияющих на успешность стентирования, предсказание риска возможных осложнений и разработку рекомендаций для оптимизации стратегий лечения и реабилитации данной категории пациентов. Полученные результаты направлены на повышение эффективности медицинской практики и обогащение научного понимания послестентировочного периода у больных с ИБС.

Материалы и методы исследования

Материалы и методы исследования включали в себя анализ данных пациентов, подвергшихся стентированию коронарных артерий. В исследование вошли пациенты с документированным диагнозом ИБС.

Сбор данных осуществлялся на основе медицинских карт и электронных медицинских записей. Анализ включал демографические данные, анамнез заболевания, физикальное обследование, результаты лабораторных и инструментальных исследований. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы проводилась при помощи ЭКГ, эхокардиографии и других функциональных тестов.

Проводился статистический анализ данных. Систематический обзор литературы позволил собрать актуальную информацию об инновационных технологиях в данной сфере.

Итоговый анализ был основан на комплексном подходе, объединяющем качественные и количественные методы исследования. Полученные результаты предоставляют дополнительное понимание послестентировочного периода у пациентов с ИБС и могут способствовать улучшению стратегий лечения и реабилитации.

Вот несколько ученых, которые внесли значительный вклад в данное направление: Н.А. Грацианский, У.С. Тэнтри, П.А. Гурбель и другие.

Результаты исследования

ИБС продолжает оставаться актуальной проблемой в области здравоохранения не только для Казахстана, но и для многих других стран мира. Известно, что ишемия миокарда может быть вызвана физической активностью, эмоциональным напряжением или другими стрессовыми факторами. В лечении ИБС, помимо оптимальной медикаментозной терапии, широко используются процедуры реваскуляризации миокарда. Выбор конкретной стратегии лечения в значительной мере зависит от динамики показателей качества жизни у пациентов.

Применение двойной антитромбоцитарной терапии у пациентов с ишемической болезнью сердца после стентирования коронарных артерий оказывает инновационное воздействие на показатели агрегации тромбоцитов. Агрегация тромбоцитов связана с неблагоприятным течением заболевания, проявляющимся уменьшением степени агрегации и отсутствием дезагрегации.

Лечение и прогноз пациентов, прошедших стентирование коронарных артерий, соответствуют стандартам медикаментозной терапии, особенно в части антитромбоцитарной терапии. Согласно рекомендациям, пациенты с установленными покрытыми стентами должны получать двойную антитромбоцитарную терапию (ДАТ) не менее 12 месяцев. Однако существующие исследования показывают, что более консервативный режим приема аспирина и клопидогреля также дает ожидаемые результаты. Отмена ДАТ или одного из препаратов в раннем периоде ассоциируется с наиболее неблагоприятным течением [1, c. 241].

Не всегда соблюдение стандартного лечения полностью исключает развитие заболеваний, связанных с ограничениями фона, таких как множественные факторы риска, мутации генов, ответственные за регуляцию липидного обмена, и факторы тромбообразования. Важным является взаимодействие веществ или использование молекул, чье действие не полностью эквивалентно эффекту традиционных препаратов.

Это может привести к ограниченному контролю агрегации тромбоцитов, что в конечном итоге способствует тромбозу стента – одной из основных причин осложнений у пациентов, подвергшихся стентированию коронарной артерии (КА).

Цель данного исследования заключается в исследовании взаимосвязи между показателями агрегации тромбоцитов у пациентов, прошедших стентирование КА, и клинико-анамнестическими данными, а также медикаментозной терапией. Данные приведены в таблице.

Таблица

Клинические характеристики исследуемой группы пациентов (n = 59) с ишемической болезнью сердца после стентирования коронарных артерий

|

Показатель |

Вся группа (n = 59) |

|---|---|

|

Пол: м.; ж. |

81,36 %; 18,64 % |

|

Средний возраст, лет |

58,20 ± 9,07 |

|

Возраст женщин, лет |

59,5 ± 6,0 |

|

Возраст мужчин, лет |

58,0 ± 9,5 |

|

ИМЦр., кг/м2 |

29,42 ± 3,24 |

|

18-25,0 кг/м2 |

8 (13,56 %) |

|

Превышение ИМТ |

51 (86,44 %) |

|

25-30 кг/м2 |

38 (64,41 %) |

|

30-35 кг/м2 |

18 (30,51 %) |

|

35-40 кг/м2 |

2 (3,39 %) |

|

Наследственность |

28 (47,46 %) |

|

Курение |

31 (52,54 %) |

|

Алкоголь |

13 (22,03 %) |

|

АГ |

54 (91,53 %) |

|

Сахарный диабет |

15 (25,42 %) |

|

Инфаркт в анамнезе |

43 (72,88 %) |

|

Острое нарушение мозгового кровообращения в анамнезе |

3 (5,08 %) |

|

СН до ЧКВ |

52 (88,14 %) |

|

1-11 ф.к. |

45 (76,27 %) |

|

И-Ш ф.к. |

6 (10,17 %) |

|

Ш-М ф.к. |

1 (1,69 %) |

|

СН после ЧКВ |

9 (15,25 %) |

|

1-11 ф.к. |

5 (8,47 %) |

|

И-Ш ф.к. |

2 (3,39 %) |

|

Ш-М ф.к. |

2 (3,39 %) |

|

Стенокардия до 100 % |

|

|

1-11 ф.к. |

2 (3,39 %) |

|

И-Ш ф.к. |

10 (16,95 %) |

|

Ш-М ф.к. |

47 (79,66 %) |

|

Стенокардия после |

24 (40,68 %) |

|

1-11 ф.к. |

15 (25,42 %) |

|

И-Ш ф.к. |

6 (10,17 %) |

|

Ш-М ф.к. |

3 (5,08 %) |

|

Гиперлипидемия до |

52 (88,14 %) |

|

Гиперлипидемия после |

44 (74,58 %) |

|

Общий холестерин (ОХС)ср. до |

5556 ± 1390 |

|

ОХСср. после |

4,36 ± 1,07 |

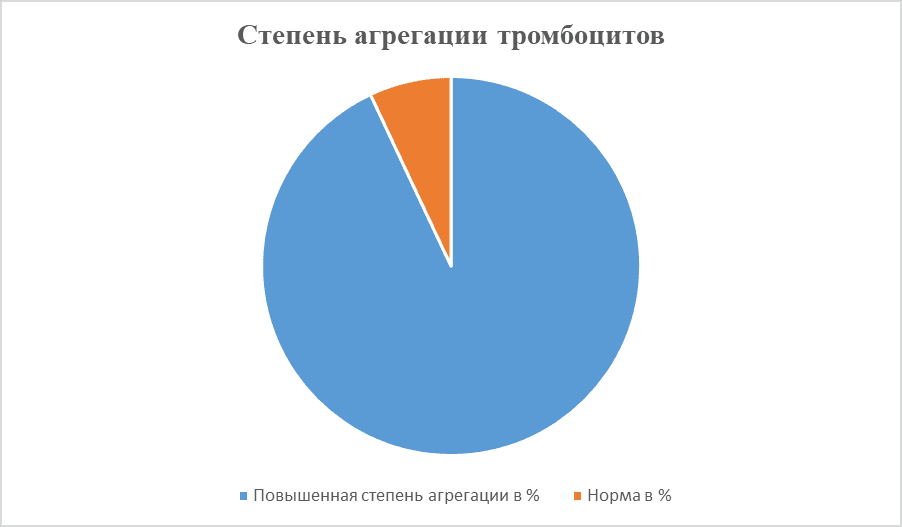

Результаты агрегатограммы представлены на рисунке.

Рис. Результаты агрегатограммы

Полученные при обследовании пациентов данные, указывают на повышенную степень агрегации тромбоцитов представлены на у 94% обследованных, что превышает лабораторную норму (25%). Общая тенденция в группе также свидетельствует о повышении этого показателя. Пациенты были сравнены в зависимости от уровня агрегации тромбоцитов [2, c. 92].

Результаты исследования привлекают внимание в контексте приверженности терапии антитромбоцитарными препаратами. Установлено, что все пациенты получают хотя бы один антитромбоцитарный препарат. Пациенты, принимающие двойную антитромбоцитарную терапию, демонстрируют степень агрегации тромбоцитов, в среднем, на уровне 51,6%, в то время как при монотерапии аспирином этот показатель достигает 78,6%.

Результаты также показывают, что 77,3% пациентов принимают двойную антитромбоцитарную терапию, а 20% принимают только ацетилсалициловую кислоту. Анализ агрегатограммы выявил различие между группами только по показателю «наличие дезагрегации» (100% против 80%, p = 0,019).

Подробный анализ влияния типа принимаемого клопидогреля (оригинальный или генерик) на агрегатограмму не выявил статистически значимых различий. Тем не менее, результаты велоэргометрии и холтеровского мониторинга показывают, что оригинальный препарат может иногда оказывать более благоприятное воздействие. Однако, учитывая ограниченный размер выборки и другие влияющие факторы, эти результаты требуют дополнительных исследований для более точной интерпретации.

Анализ данных об агрегации тромбоцитов среди пациентов, подвергшихся стентированию коронарных артерий, выявил, что несмотря на прием двойной антитромбоцитарной терапии, у 94% из них отмечается повышенная степень агрегации тромбоцитов. Это открывает перспективы для более глубокого понимания влияния данной терапии на физиологические процессы и прогнозы заболевания [3, c. 83].

Степень агрегации тромбоцитов, превышающая медианное значение, более часто наблюдается у определенных групп пациентов. Женщины, более молодые пациенты, а также те, у кого есть сахарный диабет и предыдущие сердечно-сосудистые события в анамнезе, имеют более высокий уровень агрегации тромбоцитов. Интересно отметить, что нарушение приема двойной антитромбоцитарной терапии также связано с увеличением этого показателя. Эти наблюдения подчеркивают необходимость персонализированного подхода к лечению и контролю за агрегацией тромбоцитов, особенно у пациентов с дополнительными факторами риска.

Когда речь идет о воздействии двойной антитромбоцитарной терапии на пациентов с ишемической болезнью сердца после стентирования, становится очевидным, что данное лечение оказывает инновационное воздействие на показатели агрегации тромбоцитов. Этот результат может служить основой для дальнейших исследований в области оптимизации терапевтических стратегий для улучшения результатов у данной популяции пациентов.

Кроме того, выявленная ассоциация неблагоприятного течения заболевания с уменьшением степени агрегации тромбоцитов и отсутствием дезагрегации подчеркивает важность поддержания оптимального уровня антитромбоцитарной защиты. Дальнейшие исследования в этой области могут расширить наше понимание механизмов действия антитромбоцитарной терапии и ее влияния на прогнозы у больных с ишемической болезнью сердца после стентирования [4, c. 179].

После процедуры стентирования коронарных артерий, направленной на восстановление проходимости суженных сосудов, важно не только оценить эффективность реваскуляризации, но и продолжительные эффекты этого вмешательства на течение ИБС. Исследования, основанные на общедоступной литературе, подчеркивают положительное воздействие стентирования на долгосрочные результаты.

Оценка качества жизни после стентирования также является важным аспектом. Изменения в физической активности, эмоциональном состоянии и социальной адаптации требуют внимания и поддержки для обеспечения полного восстановления пациентов.

Следует выделить значение соблюдения терапии, особенно двойной антитромбоцитарной терапии, как средства предотвращения осложнений. Этот аспект подчеркивает важность регулярных консультаций и контроля со стороны врача.

Индивидуализированный подход к управлению факторами риска, такими как гипертония, дислипидемия и курение, становится приоритетным в долгосрочной перспективе. Эффективная профилактика требует не только медикаментозной терапии, но и акцента на изменение образа жизни.

Современные лекарственные препараты и технологии, такие как новые антитромботические средства, предоставляют пациентам после стентирования доступ к инновационным методам лечения и поддержки, что подчеркивает важность постоянного внедрения новых методов в медицинскую практику.

Такой обобщенный подход, основанный на клинических данных и обширных исследованиях, предоставляет возможность глубокого понимания долгосрочных аспектов лечения и позволяет разработать комплексный подход к уходу за пациентами с ИБС после стентирования [5, c. 185].

Выводы

Исследования клинических особенностей течения ишемической болезни сердца (ИБС) после стентирования коронарных артерий приводят к комплексному пониманию последствий этой инвазивной процедуры и ее воздействия на пациентов в долгосрочной перспективе. Проведенный анализ основывается на доступных литературных данных и выявляет несколько ключевых аспектов, которые определяют клиническое течение заболевания и эффективность лечения.

Во-первых, несмотря на широкое использование двойной антитромбоцитарной терапии после стентирования, 94% пациентов сохраняют повышенную степень агрегации тромбоцитов. Этот факт подчеркивает необходимость более глубокого изучения индивидуальных факторов, таких как пол, возраст, наличие сопутствующих заболеваний и соблюдение лечения, для более эффективного контроля за этим аспектом течения ИБС.

Во-вторых, долгосрочные эффекты стентирования оказывают положительное воздействие на частоту рецидивов стенокардии и инфарктов миокарда. Однако важно уделить внимание динамике качества жизни пациентов, так как изменения в физической активности и эмоциональном благополучии могут повлиять на общий результат лечения.

Третий ключевой аспект связан с неотъемлемой ролью двойной антитромбоцитарной терапии в предотвращении осложнений после стентирования. Адгеренция к терапии и ее эффективность оказывают существенное воздействие на клиническое течение ИБС у данных пациентов.

Важно выделить также индивидуализированный подход к управлению факторами риска и профилактике осложнений. Особое внимание должно уделяться пациентам с сахарным диабетом, гипертонией и другими сопутствующими заболеваниями.

Наконец, в контексте современных технологий и инноваций, доступных в медицинской практике, у пациентов после стентирования открываются новые возможности для более современных и эффективных методов лечения.

Обобщая вышеупомянутые аспекты, можно заключить, что успешное управление пациентами с ИБС после стентирования требует не только проведения процедур реваскуляризации, но и комплексного взгляда на факторы, влияющие на качество жизни и долгосрочные результаты. Индивидуальный подход, внедрение инновационных методов лечения и постоянное внимание к адгеренции к терапии играют решающую роль в обеспечении эффективного и успешного ухода за этой категорией пациентов.

.png&w=640&q=75)