Наблюдение за постоянным явлением в Природе строит теорию этого явления. Если эта теория верна, то она должна описывать и предсказывать другие явления и результаты экспериментов.

Пространство пустым не бывает. Одна из характеристик пространства – его плотность, т. е. количество энергии однородного поля в единице объема пространства. Вся Вселенная существует в частях и формах этой энергии, известных и не известных науке.

Всем известно явление торнадо. Из наблюдений за ним видно, как попавшее на его пути в центр вихря строение отрывается от земли и вылетает вверх обломками в разные стороны. Захват строения происходит в разреженную плотность воздуха при вихревом движении самого воздуха. Но если не будет в центре и строения и земли, разрежение заполнится самим воздухом с внешних сторон торнадо с образованием ортогонально замкнутых друг на друга вихревых полей воздуха и движением торнадо в сторону, откуда происходит заполнение разреженности. Образования вихрей, по выводам наблюдателей, происходит при встречных потоках воздуха.

По модели торнадо, по нашему представлению, в однородном поле образуются и фотоны, которые состоят из ортогонально замкнутых друг на друга вихревых полей. Один из вихрей назван электрическим, другой магнитным.

Заменим среду с плотностью воздуха на плотность однородного поля. Так как фотон (торнадо) движется в сторону, откуда происходит заполнение разреженности, а движение происходит в однородном поле, скорость движения фотона постоянна. Если какой-то источник излучил фотон, к движению фотона источник никакого отношения не имеет. При таком движении фотон имеет вид «Черной дыры», центр которой заполняется однородным полем.

Так как магнитные и электрические поля ортогональны друг к другу, будем рассматривать пространственную модель фотона и других стабильных частиц как цилиндрическое кольцо (тор), где магнитный радиус l – радиус поперечного сечения тора, электрический радиус r – расстояние от центра тора до оси вращения магнитного поля. Такая модель представляется как ток по круговому проводу, вокруг которого вращается магнитное поле.

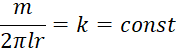

Мера инерции тора – масса определяется прибором наблюдателя в зависимости от половины сечения тора по круговому кольцу шириной 2l и средним радиусом r:

m0=2πlrk (1)

где k – коэффициент размерности в системе СГС равен  .

.

«Природа массы – одна из важнейших еще не решенных задач физики. Принято считать, что масса элементарной частицы определяется полями, которые с ней связаны (электромагнитными, и др.). Однако количественная теория массы еще не создана. Не существует так же теории, объясняющей, почему массы элементарных частиц образуют дискретный спектр значений, и тем более позволяющей определить этот спектр» [2, с. 393]. Ни одна из физических теорий не вычислила существующие в Природе стабильные элементарные частицы. Все известные стабильные частицы и их массы определялись по результатам экспериментов.

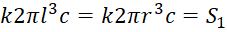

Так как значения радиусов у фотона равны, моменты количества движения для каждого его радиуса равны, что с применением (1) запишется;

(2)

(2)

где с – скорость вращения вихревых полей. Момент количества движения определим известной величиной, равной половине значения Постоянной Планка;

(3)

(3)

Численное значение Постоянной Планка по двум равным радиусам фотона равно этой удвоенной величине. Эта постоянная вычислялась по результатам экспериментов. Но момент количества движения существует в пространстве с определенной плотностью и обусловлен численным значением плотности.

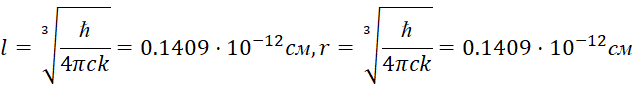

В зависимости от значения Постоянной Планка и скорости вращения полей из (2) определяются величины радиусов вихрей фотона:

(4)

(4)

Так как фотон является стабильной частицей, радиусы его вихревых полей стабилизированы центробежной и центростремительной силами с противоположно направленными действиями. Давление центробежных сил уравновешивается давлением центростремительных сил, равным плотности энергии поля, которым заполнено пространство, где стабилизируется фотон и другие стабильные частицы.

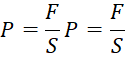

Для определения этой плотности достаточно рассмотреть параметры давления P от центробежных сил.

Сила центробежная действует на поверхность давлением

(5)

(5)

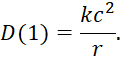

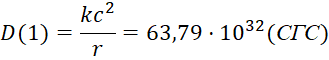

Давление центробежных сил в стабильном фотоне равно плотности энергии D (1) на инерционной поверхности фотона:

(6)

(6)

Так как инерциальная масса фотона пропорциональна инерционной поверхности фотона (1), для плотности энергии можно записать

(7)

(7)

По известным значениям скорости вихревых полей и радиуса момента количества движения в фотоне определяется и плотность энергии (7) на поверхности фотона, которая равна плотности энергии однородного поля.

(8)

(8)

Инерциальная масса фотонов и стабильных элементарных частиц (протона, электрона) определяется в зависимости от радиусов их вихревых полей (1).

(9)

(9)

Т. е. все стабильные массы имеют давление на единицу своей поверхности одинаковой постоянной величиной и сл. постоянную величину имеет и плотность энергии на поверхности всех стабильных частиц и в наблюдаемой части Вселенной. Никакие приборы не способны измерить величину плотности (8), т. к. состоят из этих же стабильных масс. Но «все познается в сравнении».

Экспериментально и теоретически в открытом супругами Жолио-Кюри и другими исследователями превращения фотона в пару частиц не учитывается взаимодействия фотона и прибора экспериментатора. Действительно, если на пути фотона не будет прибора, фотон продолжит движение без изменений. Так как прибор состоит из частиц электромагнитной природы, причиной перехода фотона в частицы является изменение или электрического или магнитного вихревых полей фотона в приборе при их взаимодействии. При вхождении фотона в электромагнитную среду прибора начинается взаимодействие вихревых полей фотона с вихревыми полями прибора с образованием двух фотонов по причине содержания у фотона двух вихрей.

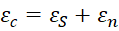

Полную энергию полей от фотонов и от прибора запишем равенством:

(10)

(10)

uде εс – полная энергия системы, εS – энергия фотонов, εn – энергия от прибора.

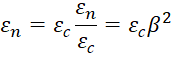

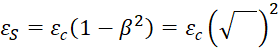

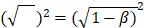

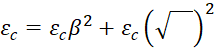

Выразим энергию εn соотношением:  , где обозначим

, где обозначим  . Теперь энергия от фотонов принимает вид:

. Теперь энергия от фотонов принимает вид:  , где для краткости формул

, где для краткости формул  , и равенство (10) запишется в виде

, и равенство (10) запишется в виде

(11)

(11)

Энергию от прибора представим в двух формах:

, (12).

, (12).

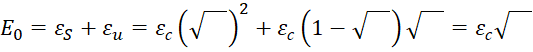

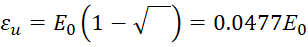

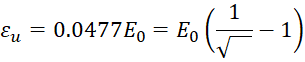

Если изменения в фотонах прекращаются, то состояние фотонов стабилизируется. Т. е. существует энергия стабилизации системы. Энергию E0 стабилизированных полей в системе теперь запишем суммой энергии от фотонов и энергии εu стабилизации, привнесенной от прибора:

(13)

(13)

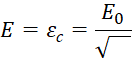

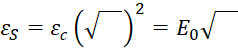

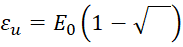

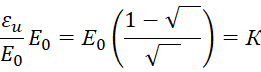

Так как полная энергия системы равна  , то энергия фотонов выражается в виде

, то энергия фотонов выражается в виде  , и энергия стабилизации в виде

, и энергия стабилизации в виде  .

.

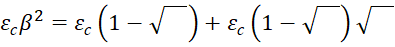

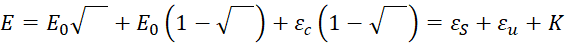

Полная энергия полей в системе состоит из трех форм с равными значениями соотношения β2:

(14)

(14)

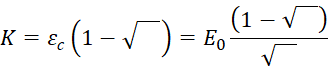

где K – энергия из (14) равна:  .

.

K – энергия отдельна от стабильных частиц E0=εS+εu и способна излучится по окончании процесса порцией энергии.

По теории фотоэффекта количество переданной электрону энергии электромагнитного поля или его частей или форм определяется от количества кинетической энергии электрона, и обратно, по известному количеству кинетической энергии определяется количество электромагнитного поля или его частей и форм, переданной электрону.

Левую часть равенства из теории фотоэффекта выразим в зависимости от энергии стабилизированных полей в виде:

(15)

(15)

После сокращения равенства на Е0 при известной численной величине энергии стабилизации численное значение β в стабильной системе показывает окончание процесса интеграции в системе. Далее нашей целью является определение количества энергии стабилизации и это численное значение.

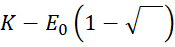

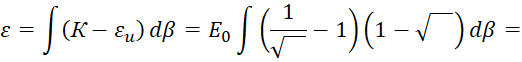

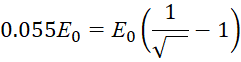

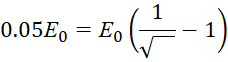

Из всех возможных взаимодействий полей фотонов в приборе при образовании пары стабильных частиц необходимо условие K<E0, которое запрещает образование дополнительных частиц от K – энергии, привнесенной от прибора. Вычитая из обеих частей этого неравенства энергию стабилизации, получим в правой части энергию от фотонов, а в левой части энергию от прибора в виде:  . При этом условии процесс интегрирования в системе происходит в интервале (β=0;β=0.866). Интегрируем в этом интервале энергию от прибора:

. При этом условии процесс интегрирования в системе происходит в интервале (β=0;β=0.866). Интегрируем в этом интервале энергию от прибора:

(16)

(16)

(Вычисления проводятся с удовлетворяющей нас точностью значения после запятой). Здесь E0 – энергия стабилизированных полей в паре частиц. K – энергия от прибора в системе. εu – энергия стабилизации в системе.

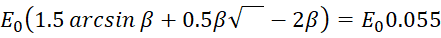

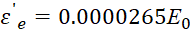

Выделим из электромагнитной энергии от прибора (16) электрическую составляющую:

=

= , (17)

, (17)

где  находится с применением (15) от значения (16):

находится с применением (15) от значения (16):

. (18)

. (18)

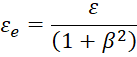

Количество энергии стабилизации определим с применением (15) от энергии электрической части:

. (19)

. (19)

Эта энергия равна:

. (20)

. (20)

Отсюда найдем соотношение β=0,2984, которое определяет энергию стабилизации в системе. Это соотношение определяется от значения (20) с применением (15):

(21)

(21)

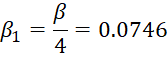

Стабилизацию каждого из четырех вихревых полей фотонов в среде их превращения в частицы оценим соотношением:

. (22)

. (22)

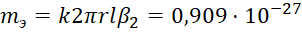

Если из всех возможных взаимодействий прибора и одного фотона при образовании стабильной частицы увеличивается только радиус электрического вихря фотона, то можно вычислить инерцию образовавшейся частицы. Так как в массе фотона по mф=k2πlr (1) радиусы равны, радиус электрического вихря в этом случае равен:

(23)

(23)

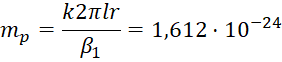

С применением (1) и (4) вычисляется инерция частицы, величина которой равна массе протона:

(24)

(24)

Если стабилизация частицы с изменением электрического радиуса в фотоне не происходит, будем искать из всех возможных взаимодействий стабилизацию с уменьшением радиуса магнитного вихря фотона.

По закону сохранения энергии с одной частицей связано половина энергии пары. Так, половина электрической части равна:

(25)

(25)

Здесь и далее Eo – энергия стабильных полей одной частицы.

Проинтегрируем энергию (25) по (16) на интервале [β=0;β=0.2198], где верхний предел находится с применением (15) из равенства:

. (26)

. (26)

В этих пределах интегрирование показывает энергию:

(27)

(27)

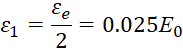

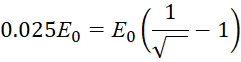

Энергия стабилизации на этом уровне имеет значение:

, (28)

, (28)

для которой, с применением (15), найдем β2 = 0,00729, что определяет энергию стабилизации частицы и равно Постоянной Тонкой Структуры.

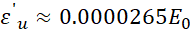

По примеру вычисления массы протона проведем вычисление инерции частицы с уменьшенным магнитным радиусом фотона:

,

,  (29)

(29)

Инерция частицы равна массе электрона.

Пусть электрон по причине стороннего воздействия приближается к протону. Из верхнего предела в условии  <

<  определим соотношение:

определим соотношение:

(30)

(30)

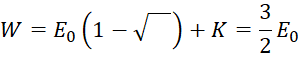

Энергия W стороннего действия на электрон равна сумме энергии стабилизации электрона в системе с протоном и К-энергии электрона:

(31)

(31)

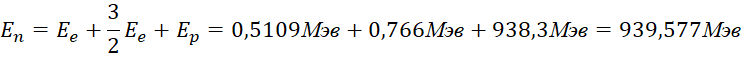

Полная энергия системы протон-электрон определяется как сумма энергий покоя этих частиц и энергии W:

(32)

(32)

что показывает энергию нейтрона.

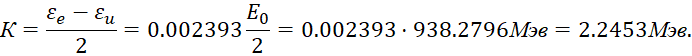

В системе E0 двух протонов, остаточная энергия от электрической части из (19) и (20) 0.05Е0 – 0.0477Е0 в расчете на один протон с энергией покоя 938.2796Мэв, равна:

(33)

(33)

что удовлетворительно совпадает с энергией связи в дейтроне на нейтрон.

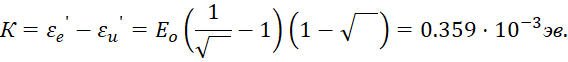

Остаточную электрическую энергию на одном электроне, которая способна излучиться, найдем аналогично (33) равной:

(34)

(34)

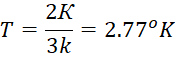

Такой энергии соответствует температура, определяемая равенством

, (35)

, (35)

где k – Постоянная Больцмана.

Отсюда, температура излучения кинетической энергии электроном равна:

(36)

(36)

что равно температуре «Реликтового» излучения, которое по современным теориям является следствием «Большого взрыва».

«Потенциальная энергия – это общее название для энергии, связанной с расположением по отношению к чему-либо» (1. т.1. стр.78). Сл., энергия, ответственная за изменение радиусов в фотонах (энергия стабилизации) – энергия потенциальная.

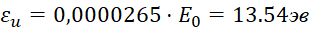

Количество энергии стабилизации (28) для электрона равно:

(37)

(37)

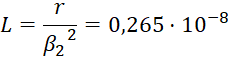

Протон и электрон могут образовать систему при условии замкнутости магнитного поля протона ортогонально с электрическим полем электрона. Пусть электрон (тор) находится параллельно тору протона так, чтобы направления вращений их электрических полей совпадали. При таком расположении встречные магнитные вихревые поля от протона и от электрона на ближних сторонах торов образуют торнадо (фотоны), которые покидают систему протон – электрон и система остается с меньшей энергией, чем до сближения. В месте излучения фотонов образуется разрежение по сравнению с плотностью полей на противоположных сторонах торов. Это приводит к притяжению торов друг к другу. Так как магнитное поле протона ортогонально с электрическим полем электрона, магнитное поле протона заменяет магнитное поле от электрона и состояние электрона стабилизируется. Т. е. выделенная энергия в виде фотонов равна энергии стабилизации электрона. Система протон – электрон называется водородом. Из экспериментов известно, что для разложения водорода на свободные протон и электрон достаточно энергии стабилизации электрона. Так как взаимодействие энергетическое, расстояние L, где магнитное поле от протона заменяет магнитное поле электрона, находится при замкнутом состоянии полей.

см. (38)

см. (38)

На таком расстоянии электрон энергетически взаимодействует с протоном.

При сближении однонаправленных электрических вихревых полей протона и электрона плотность этих полей увеличивается по сравнению с плотностью на их противоположных сторонах. Поэтому протон и электрон не сближаются до образования общего электрического вихревого поля. Т. е, электрических зарядов (плюс, минус) не существует. Притяжение или отталкивание частиц зависит от их взаимного расположения в пространстве. Так, протон не может принять действие от электрона большее способности электрона. Поэтому, протону приписывается такой же электрический заряд.

Если плотность энергии в приборе, где появился фотон, меньше плотности энергии в фотоне, сечение (1) полей фотона увеличивается. С увеличением сечения – не стабильной массы растет ее «сечение взаимодействия» с веществом и проникающая способность через вещество уменьшается. Если читатель проинтегрирует и проделает расчеты от значения кинетической энергии, равной K=0,0035E0, то получит массу и энергию нестабильной частицы – бозона Хиггса.

Если плотность энергии в приборе больше плотности энергии в фотоне, сечение – не стабильная масса фотона уменьшается и, соответственно, уменьшается «сечение взаимодействия» с веществом, и проникающая способность через вещество увеличивается. Такой характеристике соответствует Нейтрино.

В системе нейтрона современными приборами (технологиями) определяются только энергии протона, электрона, кинетическая энергия электрона и полная энергия системы. Современными технологиями энергия стабилизации (потенциальная) не определяется, т. е. является в системе «темной».

Если звезда вращается вокруг центра галактики, мы способны регистрировать только массу-энергию звезды, ее кинетическую энергию вращения, массу-энергию центра галактики и массу-энергию системы в целом. Количество энергии (потенциальной) стабилизации вращения приборами не регистрируется, но масса-энергия системы в целом определяется.

«Темной» массой являются нестабилизированные вихревые сечения, которые постоянно образуются во Вселенной и по причине своей нестабильности возвращаются в первоначальное состояние – однородное, изотропное поле.

Установим прибор, способный производить нестабильные, одинаковые в момент производства по своим «темным» массам частицы, направленные с одинаковыми энергиями в противоположные стороны. Стенки, жестко связанные с прибором, установим так, чтобы с одной стороны прибора нестабильные массы успели подействовать своими импульсами на стенку, а массы, направленные в противоположную сторону, до противоположной стенки не долетели и возвратились в первоначальное состояние – однородное поле. В результате действия импульса от «темной» массы на первую стенку система (прибор – стенки) приобретет движение. Возникающее однородное поле распространяется в пространстве системы по всем направлениям равномерно. По такой теории приобретает движение и система EmDriv, конусообразные стенки которой представляются в роли прибора.

«Холодный синтез» – выделение тепла происходит при образовании стабильных систем из стабильных объектов; водород – из протона и электрона. Термоядерный синтез происходит при участии нейтронов. Так как нейтрон образуется при действии сторонней энергии на систему протон-электрон, образовавшаяся система не стабильна в отсутствии сторонней энергии. При распаде этой системы на свободные протон и электрон энергия стороннего воздействия выделяется. Если этот процесс происходит в среде с другими нейтронами, то возможна цепная реакция.

Теперь рассмотрим гравитационное взаимодействие в зависимости от скорости фотонов, что состоит в согласии с теориями Ле Сажа и Н. Фатио.

Если гравитационное притяжение одной частицы к другой зависит от внешних причин, можно предположить, что константа в законе Ньютона зависит от параметров этих внешних причин.

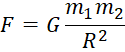

Пусть давление на поверхность объектов (масс) происходит от фотонов с импульсами p=mc. По общепринятой теории сила гравитационного воздействия равна:

(39)

(39)

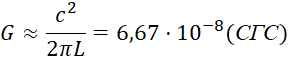

Если давление от импульсов на поверхность постоянное, то эта постоянная G = 6,67⋅10-8 (СГС) выделяется, и сила записывается в приведенном виде (39).

Размерность постоянной по результатам экспериментов подбиралась к размерности силы, и имеет соотношение параметров:  . Скорость света в эту постоянную внесли от импульсов, которые в экспериментах не регистрировались, а регистрировались только массы наблюдаемых объектов.

. Скорость света в эту постоянную внесли от импульсов, которые в экспериментах не регистрировались, а регистрировались только массы наблюдаемых объектов.

Размер L пространства, из которого прибыли импульсы, будем рассматривать как среднюю длину свободного пробега фотонов, привнесенных из наблюдаемой части Вселенной. Теперь с применением (1)

(40)

(40)

Отсюда L=0,214574⋅1028 см, M=0,289⋅1056 г, и плотность массы D (2) количества фотонов в границах длинны свободного пробега с применением (1) равна

D(2)=6,98⋅10-28 (СГС) (41)

На основании наших рассуждений можно сделать вывод, что существует только два вида взаимодействий между частицами: по их собственным энергиям и по их сечениям. Взаимодействие электромагнитное по собственным энергиям действительно является взаимным, так как собственная энергия одной частицы связана с собственной энергией другой частицы и обратно. (Вихревое поле одного объекта образует торнадо с вихревым полем другого объекта). Взаимодействие гравитационное по эффективному сечению не взаимно, так как зависит от внешних причин, т. е. от сил давления на поверхности объектов.

Энергия фотона не обладает свойствами волны, но проявление характеристик фотона для наблюдателя в экспериментах периодическое. Приборы современных технологий не регистрируют в одной точке наблюдения и в одно время обе характеристики фотона. Сл., прибор полную энергию и массу фотона не устанавливает, и наблюдатель делает вывод о волновых свойствах фотона.

.png&w=640&q=75)