Сельское хозяйство, обладая огромным потенциалом является одним из приоритетных направлений развития для Казахстана, который может быть драйвером экономического роста, позволяющий диверсифицировать аграрный сектор. Одним из преимуществ сельского хозяйства страны является наличие огромной территории с малочисленным населением, где доступны сельскохозяйственные угодья. По данным Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан за 2020 год общая сельскохозяйственная площадь Казахстана составляет около 217 млн га, из которых пахотные земли – 35 млн га (10-е место в мире и 2-е по площади пахотных земель на душу населения), залежные земли – 13 млн га [1]. Из-за неравномерности распределения сельскохозяйственных земель в регионах сельское хозяйство заметно различается. Растениеводство главным образом сосредоточено на севере (Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области), востоке (Павлодарская область) и юге (Туркестанская область) страны, тогда как в центре развито экстенсивное животноводство, а на юго-востоке (Алматинская, Восточно-Казахстанская области) – смешанное сельское хозяйство. Несмотря на то, что Казахстан хорошо обеспечен земельными ресурсами, он недостаточно обеспечен водой и является одной из стран с наибольшим дефицитом водных ресурсов в Евразии: только 2.8% ее территории покрыты водой, тогда как две трети представлены засушливыми зонами, где доступ к воде сильно затруднен. Страна уже сейчас начинает испытывать нехватку воды и по прогнозам ООН к 2040 году может столкнуться с существенным дефицитом водных ресурсов в объеме 50% от всей потребности. Количество осадков, составляющее 250 мм год, в национальном масштабе сопоставимо со странами, которые являются пасторальными или где сельское хозяйство полностью зависит от ирригации. Более того, количество осадков сильно варьируется, что создает огромные риски для не орошаемого сельскохозяйственного производства. Аграрный сектор на сегодняшний день является крупнейшим потребителем водных ресурсов в стране. Примерно две трети от общего забора воды используется в сельском хозяйстве для орошения, при этом 11–15% используемой воды теряется при транспортировке, в основном из-за устаревшей ирригационной инфраструктуры ввиду низких капитальных вложений на модернизацию ирригационных систем, которые имеют решающее значение для повышения производительности фермеров. В целом водные ресурсы имеются для орошения сельскохозяйственных земель на 4 млн га. Однако в настоящее время под орошение освоено лишь около 1.8 млн га, что обеспечивает почти половину валового производства сельскохозяйственных культур. Континентальный климат и ограниченная доступность водных ресурсов означают, что влагообеспеченность и погодные условия очень часто являются ключевыми факторами, которые влияют на выпуск сельского хозяйства [2].

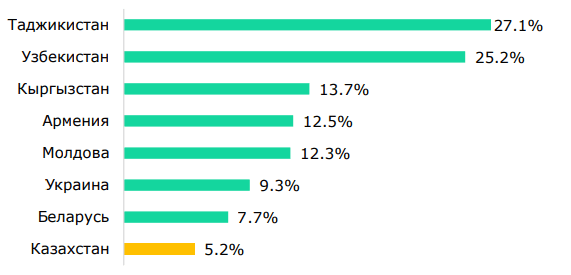

Несмотря на значительный потенциал и конкурентные преимущества, на сегодняшний день сельское хозяйство в стране растет очень медленными темпами. На конец сентября 2023 года доля сельского хозяйства в ВВП Казахстана составила всего 4.1%. В то же время в соседних странах этот показатель в несколько раз выше, чем в Казахстане (рис. 1).

Рис. 1. Доля сельского хозяйства в ВВП различных стран в 2022 году (составлено на основе отчетов ООН, БНС [3])

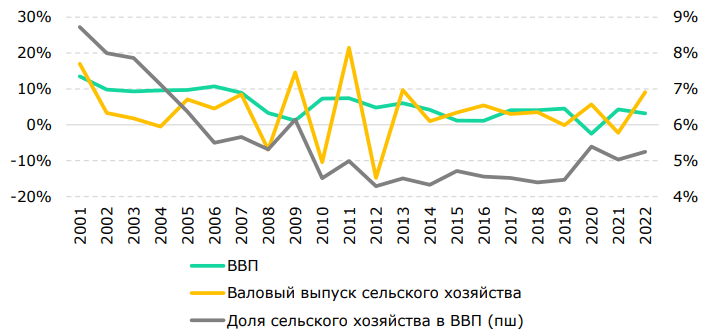

До мирового финансового кризиса 2008-2009 годов (МФК) темпы прироста ВВП опережали темпы прироста валового выпуска сельского хозяйства. После МФК и до 2014 года сельское хозяйство показывало очень высокую волатильность, тогда как рост ВВП после резкого сокращения в 2009 году быстро стабилизировался. Начиная с 2014 года темпы прироста сельского хозяйства в целом были более умеренными и показывали схожую динамику с ВВП с некоторым временным лагом. При этом за последние 20 лет доля сельского хозяйства в ВВП сократилась в полтора раза [3] (рис. 2).

Рис. 2. Темпы прироста ВВП и сельского хозяйства (2001–2022 гг.) (составлено на основе отчетов ООН, БНС [3])

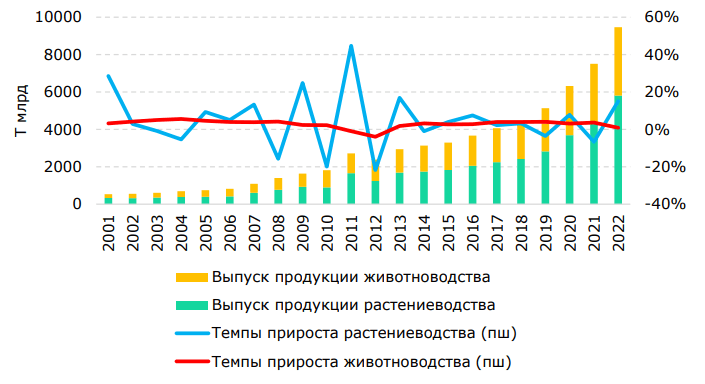

Среди базовых компонентов сельского хозяйства преобладает выпуск продукции растениеводства. По итогам 2022 года валовый выпуск продукции растениеводства составил около Т5.8 трлн, тогда как продукция животноводства – Т3.7 трлн, разница в полтора раза. Кроме того, с начала 2000-х до 2014 года растениеводство характеризовалось сильной волатильностью, особенно в период МФК. После 2014 года растениеводство и животноводство в среднем росли примерно одинаково, при этом для растениеводства темпы роста были более низкими, чем в предыдущие периоды, в то время как для животноводства сохранился тот же размеренный, но слабый рост (рис. 3).

Рис. 3. Основные компоненты сельского хозяйства (2001–2022 гг.) (составлено на основе отчетов ООН, БНС [3])

Как указано в «Концепции развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021–2030 годы» [4], основные проблемы растениеводства на сегодняшний день включают:

- низкий уровень диверсификации;

- отсталость селекционной работы и системы семеноводства;

- ухудшение плодородия почвы;

- низкий уровень применения водосберегающих технологий на орошении;

- низкая техническая и технологическая оснащенность;

- высокая коррупционная составляющая при осуществлении контрольных и надзорных функций, оказании государственных услуг;

- низкий уровень цифровизации;

- неразвитость органического земледелия, включая отсталость технологий, правовой базы и национальных стандартов от лучшей мировой практики.

В части животноводства Концепция выделяет следующие проблемы:

- высокий удельный вес скота в личных подсобных хозяйствах населения, не охваченного технологическими процессами и не обеспеченного достаточным количеством кормов;

- высокая доля беспородного скота, включая в личных подсобных хозяйствах;

- дефицит пастбищ для поголовья сельских населенных пунктов;

- слабость кормовой базы, низкая доля кормовых культур в севообороте, орошаемых землях, деградация и низкая продуктивность пастбищных угодий;

- сложная эпизоотическая ситуация и низкий уровень заработной платы ветеринарных специалистов;

- слабое освоение отгонных пастбищ ввиду их недостаточной обводненности;

- ограниченный экологический мониторинг в секторе;

- дефицит квалифицированных кадров в животноводстве.

По нашему мнению, ключевой причиной стагнации сельского хозяйства в Казахстане являются неправильные государственные подходы по развитию этого важного сектора экономики [1].

На наш взгляд, основной причиной низкой производительности труда в сельском хозяйстве является низкая динамика предпринимательской активности в данном секторе. На сегодня частный бизнес в сельском хозяйстве в значительной степени стал зависимым от государственной поддержки и не стремится выжить за счет конкурентной борьбы. Казахстанские сельхозпроизводители во многом уверены, что государство всегда окажет им финансовую поддержку даже в самые благоприятные времена. Так как принципы государственной поддержки сельского хозяйства всегда позволяли менее продуктивным хозяйствам оставаться в отрасли, в ней не произошел процесс так называемого «созидательного разрушения», когда менее продуктивные хозяйства уходят с рынка, а вместо них приходят и растут более продуктивные новые сельхозпроизводители. Среди других причин низкой производительности труда в секторе можно выделить недостаточную техническую оснащенность, низкий уровень образования и слабое использование современных методов ведения сельского хозяйства. Так, срок эксплуатации 70% имеющейся техники превышает 10 лет, а темпы обновления парка машин остаются низкими. Среди работников фермерских хозяйств только 28% имеют высшее и послевузовское образование, не говоря о наличии базового аграрного образования. Слабо внедряются на производстве элементы точного земледелия, средства защиты растений и требования по содержанию и уходу за животными. Структура сельхозпроизводителей, представленная в основном мелкотоварным производством, заметно ограничивает возможности для решения указанных проблем. Кроме того, как отмечалось ранее, низкой производительности труда в аграрном секторе также способствуют плохое состояние инфраструктуры в сельской местности, в том числе дорожные сети, нуждающиеся в ремонте, и отсутствие прогрессивных систем ирригации.

Казахстан является одной из стран с наибольшим дефицитом водных ресурсов в Евразии. Страна уже сейчас начинает испытывать нехватку воды и по прогнозам ООН к 2040 году может столкнуться с существенным дефицитом водных ресурсов в объеме 50% от всей потребности. Сельское хозяйство является крупнейшим потребителем водных ресурсов в стране. Около две трети всего объема забора воды используется в сельском хозяйстве для орошения, тогда как 11–15% используемой воды теряется при транспортировке из-за устаревшей инфраструктуры и низких расходов на ее модернизацию.

Свойства рискового бизнеса при производстве сельскохозяйственной продукции проявляются в результате воздействия различных факторов, наиболее важными из которых являются следующие [5]:

- погодные условия, которые оказывают значительное влияние на уровень производственных показателей деятельности сельскохозяйственных формирований, в частности на урожайность сельскохозяйственных культур;

- ценовые риски, поскольку предложение продукции аграрной отрасли характеризуется консервативностью и неэластично к изменениям цен на рынке. Кроме того, производство сельскохозяйственной продукции сопровождается значительными ценовыми рисками не только на производимую продукцию, но и на используемые в производстве ресурсы;

- институциональные риски, которые связаны с изменениями нормативно-правовых документов, регулирующих производство сельскохозяйственной продукции. При этом вносимые изменения достаточно часто существенны и непредсказуемы.

Адаптация отрасли к климатическим изменениям происходит прежде всего через изменения в структуре и размещении производства и техническое переоснащение отрасли. В свою очередь, как пример обратной связи, качественные и количественные параметры технической оснащенности отрасли и применяемых технологий весьма существенно влияют на характер волатильности в урожайности сельскохозяйственных культур – об этом свидетельствуют результаты ряда исследований [6, 7].

В процессе работы над проблемой по управлению рисками следует учитывать, что разные виды рисков оказывают различное влияние на жизнеспособность рынка услуг по разделению риска. В связи с этим необходима классификация рисков. Одним из наиболее важных признаков классификации рисков является степень охвата участников аграрного рынка. По этому признаку риски делят на два типа [8, с. 1679-1688]:

- Системные риски. Возникают в том случае, когда результат их воздействия поражает одновременно большую часть или даже все сельскохозяйственные формирования природно-экономической зоны, области, региона или страны;

- Независимые риски, источником возникновения которых являются индивидуальные особенности ведения производства отдельных сельскохозяйственных формирований. Примером независимых рисков могут выступать плохие метеорологические условия, такие как проливные дожди, выпадение града, а также риски человеческого фактора.

Системные риски в зависимости от источника возникновения рисковой ситуации разделяют на катастрофические и ковариативные.

Катастрофические риски имеют низкую вероятность возникновения, однако их последствия наносят значительный ущерб многим фермерам. Примерами таких рисков могут служить неурожай вследствие засухи или убытки, связанные с наводнениями. Катастрофические риски могут вызвать серьезные проблемы с денежными потоками у фермеров или даже привести к их банкротству. При этом исключена возможность справиться с таким видом рисков с помощью только лишь рыночных инструментов.

Ковариативные риски связаны с изменениями цен на продукцию и ресурсы сельского хозяйства, а также нестабильностью финансово-кредитного рынка. Управление многими ковариативными рисками происходит через страхование с применением разных инструментов, прежде всего спекулятивного характера, например, заключение фьючерсных договоров.

Одним из источников риска в сельскохозяйственном производстве являются решения правительства страны. Потенциально успешные вмешательства государства в процесс управления риском в сельском хозяйстве не обязательно те, которые приводят лишь к сокращению вариации дохода, но и те, которые увеличивают эффективность риска. Во многих случаях рост эффективности риска означает увеличение ожидаемого дохода, нежели сокращение его вариабельности. В отношении специфических инструментов, посредством которых сельскохозяйственные предприниматели делят риск с другими участниками сельскохозяйственного рынка, имеется веское основание полагать, что вмешательство государства в процесс управления риском оправдано лишь в том случае, когда рыночные силы оказываются не в состоянии самостоятельно урегулировать возникающие угрозы для устойчивого развития рынка. Данная проблема подробно рассмотрена в работе [8, с. 1679-1688], авторы которой детально изучили преимущества различных форм государственного вмешательства в процесс управления риском по сравнению с применением рыночно-ориентированных инструментов урегулирования рисков. Рынок сельскохозяйственной продукции терпит наиболее суровые неудачи и последствия при возникновении катастрофических рисков, которые обычно вызваны природными явлениями [7].

Информационная асимметрия, возникающая при заключении страховых контрактов между сторонами договора, является еще одной из основных причин неудач рынка услуг по снижению рисков [7]. Информационная асимметрия имеет место в тех случаях, когда стороны договора располагают разным количеством информации о предполагаемых результатах производства продукции. В связи с чем не представляется возможным составление эффективного контракта. В качестве примера информационной асимметрии может выступать рынок различных факторов производства (арендованные сельскохозяйственные угодья, финансовые активы предприятия и другие факторы), который является несовершенным вследствие того, что товаропроизводители сельскохозяйственной продукции обладают большей информацией об условиях ведения производства и сопутствующих рисках, по сравнению с потенциальными поставщиками этих услуг.

Асимметрия информации является источником двух немаловажных проблем при принятии управленческих решений в условиях неопределенности, таких как, неблагоприятный отбор и моральный риск.

Касательно ковариативных рисков можно предполагать, что развитие рынка рисков сельскохозяйственного производства аналогично развитию финансовых рисков. Но на практике существует лишь несколько фьючерсных и деривативных продуктов, имеющих отношение к аграрному производству. Большинство исследователей в качестве причины крайне низкой активности фермеров на рынке деривативов рассматривают факт того, что товаропроизводители сельскохозяйственной продукции избегают рисковых ситуаций не в такой большой мере, как это принято считать [7]. Деривативные продукты для разделения рисков применяют чаще в тех странах, где масштабы государственного вмешательства в регулирование рынка меньше. К примеру, эффективный рынок деривативных инструментов не может действовать для продукции сельского хозяйства, по которой установлены минимальные гарантированные цены правительством страны [9, с. 255-277]. По этой причине правительство не должно использовать разного рода ценовые гарантии, если стоит необходимость активного развития коммерческих предложений по хеджированию рисков сельских товаропроизводителей. Расширение рынка услуг по хеджированию рисков в сельском хозяйстве правительства могут обеспечить через создание соответствующей нормативно-правовой базы. Помимо этого, не исключено, что сельскохозяйственные предприниматели будут более активно разрабатывать инновационные продукты для проверки их приемлемости на рынке. Надзор государственных органов за рынком деривативных продуктов может распространяться на условия, поставленные перед частными компаниями, соблюдать пруденциальные нормативы для обеспечения средств, необходимых на компенсационные выплаты по покрытию убытков аграриев. Если же правительство применяет более жесткие средства регулирования, полученные результаты чаще всего оказываются нежелательными. В большинстве случаев политическое давление приводит к тому, что размер страховых премий оказывается чрезвычайно низким, в то время как размер страховых выплат устанавливают на слишком высоком уровне. В результате возникает созданный непродуманными действиями правительства дефицит средств в фондах, который правительства вынуждены финансировать сами же. Активное государственное участие в регулировании сельскохозяйственного рынка оправданно только в случае присутствия рисков катастрофического характера. Но наличие тех же причин, в силу которых невозможна защита рыночными инструментами от катастрофических рисков, возникают довольно серьезные проблемы при поиске мер по снижению рисков с участием государства [10, с. 265-275].

В современных рыночных условиях учет факторов неопределенности и риска при проведении анализа и разработке рекомендаций по рациональной диверсификации растениеводства сопровождается большим количеством проблем, нерешенность которых значительно сдерживает ускоренное развитие не только экономической науки, но и аграрного производства. При этом решение проблемы по учету факторов риска должно сопровождаться количественной оценкой риска и его учета при проведении анализа и поиска эффективных путей развития сельскохозяйственного производства [11, с. 57-72; 12, с. 121-140; 13, с. 611-637].

Неотъемлемой характеристикой основных результативных показателей всех отраслей экономики, в том числе сельского хозяйства и его ведущей отрасли растениеводства, является волатильность. Тестирование гипотез различных экономических процессов и их применение в процессе прогнозирования происходит на основе данных в виде рядов динамики, то есть результатов наблюдений, расположенных в хронологическом порядке. Волатильность экономических показателей производственно-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий во времени весьма значительна в силу особенностей аграрной отрасли. При этом наблюдается чередование турбулентных периодов, для которых характерны значительные отклонения полученных результатов от ожидаемых значений, с более спокойными временными отрезками с относительно меньшей изменчивостью показателей [13, с. 611-637; 14, с. 113-131].

.png&w=640&q=75)