Цель: для корректного применения первичного вскрытия продуктивных пластов необходимо изучить представление передвижения флюида в залежи на основании стадии разработки. Исследование работы посвящено изучению технологических процессов вскрытия продуктивного пласта, которые, в свою очередь, влияют на фильтрационно-емкостные свойства и характер передвижения флюида в призабойной части пласта.

Процесс добычи флюида из скважины является достаточно интересным и актуальным, соответственно требуется рассмотреть механизм нефтеотдачи в эксплуатирующейся залежи. Для изучения данного представления рассматривают стадию разработки продуктивной залежи: передвижение флюида из залежи по скважине.

Подобное движение возможно при соблюдении определенных условий:

- Устанавливается и поддерживается градиент-потенциал флюида между скважиной и пластом;

- Перенасыщение растворенным газом при быстрой добыче.

Так чем же примечательно движение пластовых флюидов? Для того чтобы происходило движение, должно присутствовать сообщающееся пустотное пространство, которое провоцирует создание такого свойства как проницаемость. При исследовании особенности движения с учетом предельного градиента сдвига показало, что наличие в коллекторе несвязанной воды приводит к высокой обводненности, а сама нефть становится трудноизвлекаемой. Исходя из физического смысла процесса, в скважине возникает разновязкостная жидкость в фильтрационном потоке. В начале нефть является основной массой в коллекторе, она ограничена некоторым контуром, за которым нефть остается неподвижной. Когда скважину переводят на стационарный режим, то отбор жидкости компенсируется за счет пластовой воды.

Несомненно, регулирование движения зависит от постоянного перепада давления по пласту, явление которого возникает в результате освоения и разработки залежи. В зависимости от того, на каком режиме происходит отбор нефти, таким и будет характеризоваться процесс движения флюида.

Так, Битнер А. К. утверждает [1], что при отборе проб нефти в следующем порядке: пластовое давление выше давления насыщения, а давление насыщения ниже забойного давления (Рпл>Рнас<Рзаб) является самым простым режимом работы пласта. В таком соотношении пробы в однофазной зоне потока являются достаточно качественными.

Если же давления насыщение близко давлению на забое или к месту, где была взята проба, то скважину переводят на пониженный дебит для уменьшения депрессии на пласт, по сему повышается забойное давление, которое влияет не только на однофазность газонефтяного потока, но и на качество отбора пробы.

Если режим растворенного газа развит не так существенно и заметен лишь в прилегающей скважинной зоне, то на отбор пробы необходимо изменить режим, чтобы призабойное давление оказалось немного выше начального давления насыщения, до того момента, пока не будет извлечен объем нефти оценочного расчета [1].

Процесс отбора проб достаточно важен, так как он необходим для лабораторных определений ФЕС и состава пластовых флюидов при составлении геологических проектов и работ, которые в дальнейшем лягут в основу проектов по бурению, подсчету запасов, введение учета разработки месторождений, в том числе ОПЭ (опытно-промышленной эксплуатации). Соответственно, продолжительность работы месторождения зависит в первую очередь от геологических факторов.

По классическому определению, проницаемость представляет собой способность породы пропускать флюид за счет градиента давления. Но от чего именно зависит проницаемость, почему одни породы являются плохо проницаемыми, а другими хорошо проницаемыми, вследствие чего становятся потенциальной коллекторской породой.

В породах нефтяных и газовых месторождений одновременно присутствуют две или три фазы. При фильтрации проницаемость породы для одной какой-либо фазы меньше ее абсолютной проницаемости.

Исследования показывают, что фазовая и относительная проницаемости для различных фаз зависят от нефте-, газо- и водонасыщенности порового пространства породы, физических и физико-химических свойств жидкостей и пористых сред.

Если часть пор занята какой-либо фазой, то ясно, что проницаемость породы для другой фазы становится меньше. Величина фазовой проницаемости определяется главным образом степенью насыщенности пор разными фазами.

В условиях реальных пластов возникают различные виды многофазных потоков - движение смеси нефти и воды, фильтрация газированной жидкости или трехфазный поток нефти, воды и газа одновременно. Каждый из этих потоков изучен экспериментально. Результат исследований обычно изображают в виде графиков зависимости относительных проницаемостей от степени насыщенности порового пространства различными фазами (как основного фактора, определяющего значение относительной проницаемости). Эти зависимости широко используются в теории и практике разработки и эксплуатации нефтяных месторождений. Их анализ позволяет сделать важные выводы о закономерностях притока нефти, воды и газа в скважины. Они используются при определении дебитов скважин, прогнозировании поведения пласта и режима работы скважин по мере эксплуатации залежи, при проектировании процесса разработки месторождений и решении многих технологических задач эксплуатации нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений.

Значит, коэффициент проницаемости зависит от минерализации пластового флюида, размера и количества глинистых минералов, непосредственно самого движения флюида. Говоря про глинистую составляющую, напрашивается анализ гранулометрии.

Здесь я хочу подвести вас к такому определению, как минеральный скелет породы. Горные породы состоят из минерального скелета, твердой фазы и порового пространства, в которых могут находиться жидкие или газовые составляющие. То есть, взаимодействие физической и физико-химической системы минерального скелета – фильтрующийся флюид, который зависит в первую очередь от характера смачиваемости, перепада давлений.

С учетом разработки продуктивных залежей методами ППД, как правило, за счет нагнетания, вопрос по неоднородности пластов является весьма актуальным.

По своей природе однородных пластов, в которых не происходило бы физических изменений характеристик по разрезу и площади практически не существует.

Изучая нефтяные залежи на песчаных горизонтах, на определенных разрезах есть глинистые пласты и пропластки, распространение которых непрерывно по всей площади и не изолирующие нижнюю часть горизонта от верхней. Авторы [4, с. 3-9] утверждают, что при разработке подобных залежей по мере отбора нефти и газа поверхность водонефтяного контакта беспрепятственно перемещается в вертикальном направлении. Правда, такая неоднородность не имеет существенного значения при разработке нефтяных залежей и подобный горизонт может рассматриваться как однородный.

Но если же в нефтяных горизонтах замечена тенденция переслаивающихся, например, песчаных пластов с глинистыми пропластками, то здесь можно судить уже о геологической неоднородности всего нефтяного горизонта или эксплуатационного объекта в целом.

Несомненно, на неоднородность влияет показатель глинистости. Соответственно, показатель глинистости влияет и на коллекторские свойства. Но при этом глинистый состав (примесь) может быть разнообразным и с присущими отличительными чертами по влиянию на коллекторские свойства.

Предположим, в коллекторе содержится высокое содержание монтмориллонита – как следствие такое соотношение может закупорить поры и снизить проницаемость коллектора.

При изучении влияния глинистых минералов на емкостные и фильтрационные свойства пород необходимо учитывать, по возможности, все показатели, определяющие физико-химические особенности глинистых минералов (структуру, состав, емкость катионного обмена и состав последнего). Глинистые минералы представляют собой группу водных силикатов, которые составляют основную массу глинистых отложений и большую часть почв и определяют их физико-химические.

Глинистые минералы являются продуктом выветривания преимущественно алюмосиликатов и силикатов магматических и метаморфических пород. В процессе выветривания глинистые минералы претерпевают поэтапные преобразования структуры и химического состава в зависимости от изменений физико-химических условий выветривания и седиментации среды. Размеры частиц глинистых минералов в глинах по большей части не превышают 0,01 мм.

Именно глинистость контролирует процессы фильтрации пластовых флюидов, вытеснение нефти во время эксплуатации, эффективность притока воды из нагнетательных скважин в пласт при искусственном заводнении; возникновение и развитие пористости в терригенных и карбонатных коллекторах.

Почему же так важна глинистость в коллекторах, если же в избытке глинистость, наоборот, ухудшает коллекторские свойства? Дело в том, что коллекторы с преобладанием разбухающих глинистых минералов содержат больше нефти, чем коллекторы с неразбухающей составляющей. Чем ниже гидрофильность, тем выше коэффициент нефтенасыщенности.

По утверждению из методички [6]: от смачиваемости пород зависит вытеснение нефти водой, распределение остаточной нефтенасыщенности в пластахколлекторах и эффективность воздействия на них с целью уменьшения остаточных запасов (увеличения нефтеотдачи) зависят от смачиваемости пород. При вскрытии пластов на свежих растворах набухание глины может полностью «запечатать» продуктивные резервуары. Поэтому информация о фазе разбухания необходима для подготовки проектов развития.

В ходе этого изучения мы рассматриваем поведения многокомпонентных систем при инверсии смачиваемости, что подводит к подбору МУН. В водные растворы вводятся гидрофобизирующие агенты для снижения остаточной водонасыщенности и увеличения фазовой подвижности нефти, а также добавляют многофункциональные ПАВ, предназначенные для интенсификации основных технологических процессов добычи нефти.

В зависимости от взаимодействия систем и способа определения смачиваемости различают следующие виды: преимущественно гидрофильный/гидрофобный, нейтральный, частичный, гетерогенный, избирательный тип смачиваемости.

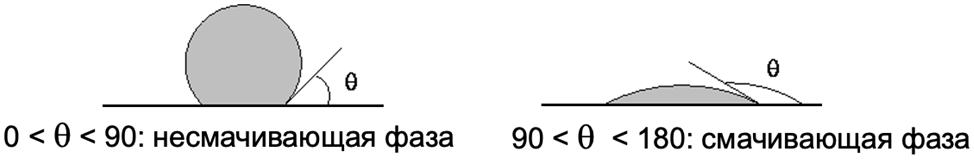

Измерение величины краевого угла является одним из наиболее часто используемых методов определения смачиваемости. Он определяется геометрически, как угол на границе раздела трех фаз: жидкость, газ и твердое тело. Краевой угол очень важен для понимания поверхностных свойств материала – адгезии, смачиваемости и в целом свободной энергии системы (рис.).

Рис. Виды фаз относительно угла смачиваемости

Большинство резервуаров находятся в гидростатических условиях, то есть, не подвержены гидродинамическому воздействию. А в таких условиях углеводороды начинают мигрировать через резервуар за счет архимедовы силы: величина силы вытеснения зависит от разности плотностей между нефтяной и водяной фазами. Для породы определенной толщины силы вытеснения тем больше, чем больше разница плотностей.

Поверхностные силы оказывают большое влияние на фильтрацию и извлечение нефти. Такие силы являются основополагающими физико-химическими параметрами, действиями которых влияют на призабойную зону пласта. За счет понимания этих характеристик можно судить о том, как вскрыть пласт, чтобы извлечь искомый флюид.

Для объективной оценки качества закачивания скважин является отношение фактической и потенциальной производительности скважин, однако на большинстве месторождений Западной Сибири и Урало-Поволжья показатели не превышают 50%. Соответственно, специалисты стремятся к совершенствованию технологий.

Принято различать два типа вскрытия: первичное и вторичное. При первичном вскрытии бурят с превышением давления в скважине над пластовым (режим на репрессии), но эффективность данного метода доказана лишь на неосложненных участках простого строения. На вскрываемой залежи неизбежно проведение множества трудоемких работ, иногда ведущих к гидроразрыву пластов и разрушению стенок скважины. Наиболее применимым, казалось бы, методом вскрытия на подобных условиях является бурение при пониженном давлении (режим на депрессии), так как при этом методе лучше сохраняются естественные фильтрационные свойства продуктивного пласта.

Без правильного подбора бурового раствора трудно найти идеальный метод вскрытия пласта. При вскрытии пласта, когда забойное и пластовое давления стабилизированы, используется два вида буровых растворов:

- Для бурения, у которого плотность подбирается по следующему условию – гидростатическое давление раствора на забой в сумме с гидродинамическим давлением в затрубном пространстве равно пластовому давлению;

- Используется для охлаждения и смазывания долот на период спускоподъемных операций для предотвращения проявлений. Как показывает практика, для получения бурового раствора используют в основе техническую воду с ПАВ.

При бурении скважин и вскрытии продуктивных пластов наблюдается множество гидродинамических эффектов. При вскрытии пласта специалистов больше всего интересует сохранность фильтрационных свойств пласта, близких к их первоначальному-естественному состоянию. Все известные буровые растворы в той или иной степени отрицательно влияют на призабойную зону пласта. Повышать качество вскрытия продуктивных пластов следует двумя путями: выбором соответствующего типа бурового раствора для конкретного объекта, обладающего определенными геолого-физическими свойствами коллектора, а также выбором технологических режимов вскрытия, промывки скважины и проведения спускоподъемных операций, обеспечивающих минимальные размеры зоны проникновения компонентов бурового раствора в пласт.

Добавка к буровому раствору различных реагентов, улучшающих его механические свойства, может больше снизить естественную проницаемость коллектора. На основании лабораторных исследований Жигач и Паус (МИНГ), В. А. Шевалдин (ТатНИИ) и Н. Р. Рабинович (ВНИИКРнефть) было выявлено, что применение буровых растворов на водной основе, как правило, приводит к существенному необратимому снижению проницаемости коллекторов.

Применение полимерных реагентов из полисахаридов и правильный подбор кольматанта обеспечивает быстрое формирование в призабойной зоне пласта незначительной по глубине и низкопроницаемой зоны кольматации, которая предупреждает глубокое проникновение бурового раствора и его фильтрата в пласт в период первичного вскрытия, но легко разрушается в период освоения.

Патент Окунева М. С. [8] на основе безглинистого бурового раствора целлюлозного состава (КМОЭЦ) имеет седиментационную устойчивость и низкие показатели фильтрации (за 30 минут 13 см3) на температурах до 160 градусов, что уместно для применения при вскрытии продуктивных пластов. Иначе говоря, раствор применим даже при высоких пластовых температурах.

Также возможно использование бурового раствора полимера ксантанового типа [9], за счет физико-химических свойств, за счет данного состава возможно снижение фильтрации жидкости в продуктивном пласте и повысит вытесняющую способность раствора. Также раствор устойчив к солевым агрессиям. Исследования показали, что смесь позволяет ослабить негативное воздействие на продуктивный пласт, неплохо подходящий при использовании на первичном вскрытии.

При использовании технологии на основе акрилового полимера [10] заметен ряд положительных факторов: частицы кольматанта набухают и образуют агрегаты, способные изменять свою форму под действием давления, что помогает закупоривать продуктивный пласт в районе трещин. Другое преимущество – образование гидрофобной зоны кольматации, которая помешает дальнейшему проникновению водного фильтрата в продуктивный пласт, а также возможность легко разрушаться от потока нефти, что дает возможность отказаться от соляно-кислотной обработки.

Выводы

Для проведения качественного вскрытия пласта влияет множество факторов, в том числе геологические свойства пласта. Характер движения флюида зависит от проницаемости и от капиллярных сил, воздействующих на него. При несоблюдении ряда определенных факторов при неправильно подобранной методике вскрытия ухудшается проницаемость продуктивного пласта. На сегодняшний день присутствует обилие различных буровых растворов, за счет которых мы корректируем процесс вскрытия, за счет исследований можно сделать вывод, что наиболее качественными при воздействии на продуктивные пласты являются безглинистые буровые растворы, так как они не содержат твердой фазы и эффективны относительно за короткое время воздействия, а также добавляют значительный прирост дебита нефти. В зависимости от геолого-геофизических условий, от специфики коллектора за счет определенных добавок мы можем получить наилучший исход, используя ту или иную полимерную смесь.

С учетом рассмотрения технологий, наиболее перспективной является вскрытие пласта на депрессии, так как метод сохраняет наиболее схожие первоначальные фильтрационные свойства коллектора, а также показывает положительную динамику в дебите скважины.

.png&w=640&q=75)