Определение, каким образом происходит ядерный распад, является очень важным с точки зрения объяснения процессов в атомном ядре. В квантовой механике над этой проблемой долго не думали и решили её через подгонку под результат через туннельный эффект. Понятно, что в этом случае необходимо было найти сдерживающие силы частиц в ядре, через энергетический барьер которых, должно было бы осуществляться проникновение частиц. И тут тоже долго не думали, а придумали ядерные силы. В результате наука пошла по ложному пути, объясняя ядерные процессы через ядерные силы посредством взаимодействия объектов входящих в ядро. При этом состав объектов стали объяснять на основе неких виртуальных кварков и глюонов. В действительности, на практике, ни при каком распаде не наблюдаются ни кварки, ни глюоны. Кроме того, на практике все наблюдаемые процессы заканчиваются распадом с получением фотонов, электронов, позитронов (с превращением при аннигиляции в фотоны) и электронных и мюонных нейтрино (антинейтрино). Необходимо отметить, что существующие заряженные частицы, имеющие положительный и отрицательный заряд, при массе меньшей, чем масса протона, подвержены распаду. Тогда возникают вопросы: «Каким образом кварки и глюоны, которые по предположению учёных есть в положительных и отрицательных пионах, преобразуются при распаде в фотоны и электронные и мюонные нейтрино (антинейтрино)? Почему протон, который также представляется через кварки и глюоны не имеет распада? В чём выражается взаимодействие кварков и глюонов по законам физики?» Не сумев объяснить отсутствие распада протона, учёные придумали наличие у него некоего барионного заряда, который не может объяснить изменение массы протона в ядре в сторону уменьшения с потерей энергии, так как масса ядра всегда меньше суммы масс входящих в него частиц. Это обусловлено тем, что при объединении нуклона в ядро выделяется энергия связи нуклонов друг с другом. Парадокс здесь в том, что для исключения распада протона за счёт барионного заряда необходимо иметь энергию этого самого барионного заряда, так как силы без энергии не бывает, а по формуле энергии Эйнштейна барионный заряд в ней не предусмотрен, как быть? При этом надо отметить, что чем меньше масса ядра из-за освободившейся энергии связи, тем ядерные силы создают больший энергетический барьер. То есть ядерные силы обратно пропорциональны энергии. Как это может быть? Только через чудеса!

Поэтому, чтобы разобраться в физических процессах, происходящих в ядре, необходимо сначала проанализировать известные практические схемы распада [1, с. 277]:

|

(1) |

Здесь ![]() ‒ электронное нейтрино и антинейтрино,

‒ электронное нейтрино и антинейтрино, ![]() ‒ мюонное нейтрино и антинейтрино соответственно,

‒ мюонное нейтрино и антинейтрино соответственно, ![]() – фотоны (кванты). Существуют и другие схемы распада, но они все заканчиваются на электронах е–, позитронах е+, фотонах и электронных и мюонных нейтрино (антинейтрино). При этом известно, что электрон и позитрон, при аннигиляции также дают фотоны. Из первых двух схем распада с положительным и отрицательным мюоном по формулам (1) видно, что дополнительная масса покоя положительного мюона связана с наличием электронного нейтрино (

– фотоны (кванты). Существуют и другие схемы распада, но они все заканчиваются на электронах е–, позитронах е+, фотонах и электронных и мюонных нейтрино (антинейтрино). При этом известно, что электрон и позитрон, при аннигиляции также дают фотоны. Из первых двух схем распада с положительным и отрицательным мюоном по формулам (1) видно, что дополнительная масса покоя положительного мюона связана с наличием электронного нейтрино (![]() ) и мюонного антинейтрино (

) и мюонного антинейтрино (![]() ). Дополнительная масса покоя отрицательного мюона связана с наличием электронного антинейтрино (

). Дополнительная масса покоя отрицательного мюона связана с наличием электронного антинейтрино (![]() ) и мюонного нейтрино (

) и мюонного нейтрино (![]() ). С точки зрения туннельного эффекта в квантовой механике, такой распад не имеет объяснения. Действительно, в этом случае надо найти механизм, каким образом электронные и мюонные нейтрино и антинейтрино взаимодействуют и удерживаются ядерными силами, которые должны быть у электронов и позитронов. Здесь нет формул взаимодействия, при этом следует напомнить, что электронные и мюонные нейтрино имеют скорость движения равной скорости света. Такая скорость действительна только для электромагнитных составляющих в соответствии с обычными или усовершенствованными уравнениями Максвелла. Соответственно, каким образом будет происходить торможение электронного или мюонного нейтрино (антинейтрино) в одном направлении и получение им составляющих в другом направлении под действием энергетического барьера из ядерных сил? Причём обычные уравнения Максвелла не имеют взаимосвязи с пространственно-временным континуум в силу отсутствия проекций на время электромагнитных составляющих, как это сделано в усовершенствованных уравнениях Максвелла [2, с. 10-24] и которые соответствуют по виду электронным и мюонным нейтрино (антинейтрино). Напомним, что отсутствие проекций электромагнитных составляющих на время исключает подчинение пространственно-временному искривлению по СТО и ОТО Эйнштейна электромагнитных волн, что не наблюдается на практике в силу изменения направления движения фотонов в так называемом гравитационном поле. Представление электронных и мюонных нейтрино (антинейтрино) по системе уравнений Дирака, при массе покоя равному нулю и с наличием волновых функций, дающих вероятность, также не позволяет объяснить разницу между электронными и мюонными нейтрино (антинейтрино), а также движение со скоростью света, что действительно только для электромагнитных составляющих за счёт принципа Гюйгенса-Френеля. То есть для электронных и мюонных нейтрино (антинейтрино) по системе уравнений Дирака на волновых функциях, дающих вероятность, нет взаимодействия со средой, которая выражена через константы электрической и магнитной проницаемости. Поэтому связать электромагнитные компоненты электромагнитной волны на основе обычных уравнений Максвелла с компонентами электронных и мюонных нейтрино (антинейтрино) на основе системы уравнений Дирака при массе покоя равной нулю также невозможно. При этом предлагаемые нами усовершенствованные уравнения Максвелла имеют законченный вид по взаимодействию на основе общего пространственно-временного и электромагнитного континуума с преобразованием в электромагнитную волну и частицы [3, с. 40-56; 4, с. 32-58]. Соответственно, каким образом в эту замкнутую систему взаимодействия должны вписываться некие ядерные силы остаётся загадкой из области чудес. Независимость уравнений в системе исключается, что следует из подстановки одних уравнений в другие с преобразованием в электромагнитную волну и в корпускулярные частицы (это также сделано физиками в электродинамике и в системе уравнений Дирака).

). С точки зрения туннельного эффекта в квантовой механике, такой распад не имеет объяснения. Действительно, в этом случае надо найти механизм, каким образом электронные и мюонные нейтрино и антинейтрино взаимодействуют и удерживаются ядерными силами, которые должны быть у электронов и позитронов. Здесь нет формул взаимодействия, при этом следует напомнить, что электронные и мюонные нейтрино имеют скорость движения равной скорости света. Такая скорость действительна только для электромагнитных составляющих в соответствии с обычными или усовершенствованными уравнениями Максвелла. Соответственно, каким образом будет происходить торможение электронного или мюонного нейтрино (антинейтрино) в одном направлении и получение им составляющих в другом направлении под действием энергетического барьера из ядерных сил? Причём обычные уравнения Максвелла не имеют взаимосвязи с пространственно-временным континуум в силу отсутствия проекций на время электромагнитных составляющих, как это сделано в усовершенствованных уравнениях Максвелла [2, с. 10-24] и которые соответствуют по виду электронным и мюонным нейтрино (антинейтрино). Напомним, что отсутствие проекций электромагнитных составляющих на время исключает подчинение пространственно-временному искривлению по СТО и ОТО Эйнштейна электромагнитных волн, что не наблюдается на практике в силу изменения направления движения фотонов в так называемом гравитационном поле. Представление электронных и мюонных нейтрино (антинейтрино) по системе уравнений Дирака, при массе покоя равному нулю и с наличием волновых функций, дающих вероятность, также не позволяет объяснить разницу между электронными и мюонными нейтрино (антинейтрино), а также движение со скоростью света, что действительно только для электромагнитных составляющих за счёт принципа Гюйгенса-Френеля. То есть для электронных и мюонных нейтрино (антинейтрино) по системе уравнений Дирака на волновых функциях, дающих вероятность, нет взаимодействия со средой, которая выражена через константы электрической и магнитной проницаемости. Поэтому связать электромагнитные компоненты электромагнитной волны на основе обычных уравнений Максвелла с компонентами электронных и мюонных нейтрино (антинейтрино) на основе системы уравнений Дирака при массе покоя равной нулю также невозможно. При этом предлагаемые нами усовершенствованные уравнения Максвелла имеют законченный вид по взаимодействию на основе общего пространственно-временного и электромагнитного континуума с преобразованием в электромагнитную волну и частицы [3, с. 40-56; 4, с. 32-58]. Соответственно, каким образом в эту замкнутую систему взаимодействия должны вписываться некие ядерные силы остаётся загадкой из области чудес. Независимость уравнений в системе исключается, что следует из подстановки одних уравнений в другие с преобразованием в электромагнитную волну и в корпускулярные частицы (это также сделано физиками в электродинамике и в системе уравнений Дирака).

Следует отметить, что время распада мюонов составляет – 10-6 сек, а время распада мезонов – 10-8 сек. Так как данные частицы наблюдаются в космических лучах, то соответственно их невозможно было бы обнаружить в атмосфере Земли из-за длительного времени пролёта. Отсюда следует вывод, что есть причина, из-за которой время распада увеличивается. В нашей теории, отсутствие распада, например протона, как и его массы, связана с пиком излучения по формуле Планка из-за наличия равновесного термодинамического состояния с внешним излучением окружающей среды [5, с. 12-32]. Иными словами, пространственно-временное искривление внешней среды с параметрами констант электрической и магнитной проницаемости обеспечивает отсутствие распада из-за формирования необходимого электромагнитного излучения между противоположными дискретными элементами среды, которые носят название длины и времени, что собственно предположил Эйнштейн в ОТО. Однако Эйнштейн не знал, как связать такие дискретные элементы между собой для взаимодействия, так как получаемые электромагнитные волны по обычным уравнениям Максвелла давали только силы отталкивания без притяжения. С другой стороны предполагалось, что пространственно-временное искривление должно было дать силы притяжения, однако разрывы (сингулярности) исключали любое взаимодействие, поэтому учёные придумали гравитоны. Но с чем связать состав этих гравитонов, принцип их воздействия и скорость движения? Если исходить из логики по нашей теории, то можно предположить, что частицы с меньшей массой покоя – мезоны и мюоны не имеют равновесного термодинамического состояния с окружающей средой, поэтому подвержены распаду. Кроме того, можно считать, что наличие высокой скорости движения космических лучей позволяет получить добавочное пространственно-временное искривление для частицы с наличием для обмена необходимых электромагнитных составляющих на основе электронных и мюонных нейтрино (антинейтрино) с поддержанием равновесного состояния, что и даёт ослабление распада. Такой подход выбран и в официальной физике, только без описания принципа взаимодействия. Как отмечено выше, время жизни мюона составляет 2,1969811 микросекунды. При такой продолжительности жизни мюон, движущийся со скоростью, близкой к скорости света, должен был бы проходить в среднем 658 метров до распада, если не учитывать релятивистских эффектов. Однако для релятивистских мюонов из-за замедления времени они могут проходить многократно большие дистанции (например, мюоны космических лучей, возникающие в верхних слоях атмосферы, достигают поверхности Земли, проходя десятки километров). Так как замедление времени однозначно связано с пространственно-временным искривлением по СТО Эйнштейна [6, с. 3-23], то различия касаются только того, что мы рассматриваем вариант равновесного электромагнитного взаимодействия для отсутствия распада движущейся частицы из-за кинетической энергии. Суть здесь заключается в том, что меняются константы электрической и магнитной проницаемости в усовершенствованных уравнениях Максвелла, которые формируют систему уравнений для описания корпускулярных свойств [4, с. 32-58], аналогично системе уравнений Дирака. Соответственно при снижении скорости движения частицы происходит излучение электромагнитных составляющих, которые обеспечивали замкнутый обмен с равновесным обменом и это приводит к распаду частицы.

Практика распада и синтеза частиц определяет логику взаимодействия. Именно её и должны были найти так называемые учёные, прежде чем выдумывать ядерные силы. Для более ясного понимания процессов в ядре приведём соответствующие практические схемы ![]() – распадов (бета распадов) [7, с. 245].

– распадов (бета распадов) [7, с. 245].

Как известно, существуют три разновидности ![]() – распадов. В одном случае ядро, претерпевающее превращение, испускает электрон (е-), в другом ‒ позитрон (е+), в третьем случае, называемом электронным захватом, ядро поглощает один из электронов оболочки. Первый вид распада (

– распадов. В одном случае ядро, претерпевающее превращение, испускает электрон (е-), в другом ‒ позитрон (е+), в третьем случае, называемом электронным захватом, ядро поглощает один из электронов оболочки. Первый вид распада (![]() – распад или электронный распад) протекает по схеме:

– распад или электронный распад) протекает по схеме:

![]() (2)

(2)

Здесь Х и Y обозначают химические элементы в таблице Менделеева, Z ‒ количество протонов, А ‒ общее количество протонов и нейтронов в химическом элементе. Фактически нейтрон в элементе Х превратился в протон с испусканием электрона и электронного антинейтрино. Примером ![]() – распада может служить превращения тория Th234 в протактиний Pa234:

– распада может служить превращения тория Th234 в протактиний Pa234:

![]() (3)

(3)

Наличие электронного антинейтрино физиками объяснялось тем, что при распаде кинетическая энергия электрона и Pa234 оказывалась меньше той энергии, которая соответствовала массе Th234. Отсюда следовало предположение, что излишек уносится ещё одной частицей ‒ ![]() , так как чудес не бывает. Имеется ещё одно основание для предположения электронного антинейтрино. Спин нейтрона, протона и электрона одинаков и равен ½. Если написать схему (2) без антинейтрино, то суммарный спин возникающих частиц (который для двух частиц с sсп = ½ может быть либо нулём, либо единицей) будет отличаться от спина исходной частицы. Так как спин связан с кинетической энергией вращения частицы (это также придумали не мы), то без электронного антинейтрино нарушался бы закон сохранения импульса [8, с. 15-30]. Это бы означало возможность преобладания одних направлений движения перед другими в силу неравенства, а это исключает замкнутость мироздания и наличие чудес. Таким образом, участие в бета-распаде ещё одной частицы диктуется законом сохранения момента импульса. Причём этой частице необходимо приписать спин, равный ½. Непосредственное экспериментальное доказательство существования нейтрино (антинейтрино) было получено в 1956 г. Мы также видим, что схема распада первого вида (

, так как чудес не бывает. Имеется ещё одно основание для предположения электронного антинейтрино. Спин нейтрона, протона и электрона одинаков и равен ½. Если написать схему (2) без антинейтрино, то суммарный спин возникающих частиц (который для двух частиц с sсп = ½ может быть либо нулём, либо единицей) будет отличаться от спина исходной частицы. Так как спин связан с кинетической энергией вращения частицы (это также придумали не мы), то без электронного антинейтрино нарушался бы закон сохранения импульса [8, с. 15-30]. Это бы означало возможность преобладания одних направлений движения перед другими в силу неравенства, а это исключает замкнутость мироздания и наличие чудес. Таким образом, участие в бета-распаде ещё одной частицы диктуется законом сохранения момента импульса. Причём этой частице необходимо приписать спин, равный ½. Непосредственное экспериментальное доказательство существования нейтрино (антинейтрино) было получено в 1956 г. Мы также видим, что схема распада первого вида (![]() ), как это будет показано ниже, соответствует схеме распада нейтрона (11). Понятно, что каждый вид распада связан с отсутствием равновесного состояния между противоположными объектами (зарядами). Исходя из того, что нейтрон подвержен распаду, а дейтрон, состоящий из протона и нейтрона при параллельных спинах нет, то следует вывод, что стабильность нейтрона в дейтроне поддерживается за счёт нейтрино от протона. Как будет показано ниже, это связано с тем, что антинейтрино и нейтрино образуют замкнутую систему с суммарным спином, что и даёт стабильность нейтрона в дейтроне. Необходимость суммирования спина связано с тем, что замкнутость в одной противоположности обязательно связана с направленным разомкнутым движением в другой противоположности, что будет также показано ниже. Понятно, что в массе ядра тория присутствует излишек нейтронов над протонами, отсюда и распад с превращением протактиний.

), как это будет показано ниже, соответствует схеме распада нейтрона (11). Понятно, что каждый вид распада связан с отсутствием равновесного состояния между противоположными объектами (зарядами). Исходя из того, что нейтрон подвержен распаду, а дейтрон, состоящий из протона и нейтрона при параллельных спинах нет, то следует вывод, что стабильность нейтрона в дейтроне поддерживается за счёт нейтрино от протона. Как будет показано ниже, это связано с тем, что антинейтрино и нейтрино образуют замкнутую систему с суммарным спином, что и даёт стабильность нейтрона в дейтроне. Необходимость суммирования спина связано с тем, что замкнутость в одной противоположности обязательно связана с направленным разомкнутым движением в другой противоположности, что будет также показано ниже. Понятно, что в массе ядра тория присутствует излишек нейтронов над протонами, отсюда и распад с превращением протактиний.

Второй вид распада (![]() – распад или позитронный распад) протекает по схеме:

– распад или позитронный распад) протекает по схеме:

![]() (4)

(4)

В качестве примера можно привести превращение азота N13 в углерод С13:

![]() (5)

(5)

Из (4) видно, что атомный номер дочернего ядра на единицу меньше, чем материнского. Процесс сопровождается испусканием позитрона (е+) и электронного нейтрино, возможно также гамма-излучение ‒ γ. Позитрон является античастицей для электрона. Следовательно, обе частицы, испускаемые при распаде (4), представляют собой античастицы по отношению к частицам, испускаемым при распаде (2). Процесс ![]() – распада протекает так, как если бы один из протонов исходного ядра превратился в нейтрон, испустив при этом позитрон и нейтрино:

– распада протекает так, как если бы один из протонов исходного ядра превратился в нейтрон, испустив при этом позитрон и нейтрино:

![]() (6)

(6)

Для свободного протона такой процесс невозможен по энергетическим соображениям, так как масса протона меньше массы нейтрона. Однако протон в ядре может заимствовать требуемую энергию от других нуклонов, входящих в состав ядра. Вот тут требуется понять, как это возможно? Данную логику практического процесса можно объяснить только на основе нашей теории, так как в нашей теории на основе усовершенствованных уравнений Максвелла взаимодействие электронных и мюонных нейтрино (антинейтрино) даёт наличие электромагнитных волн в виде гамма-излучения (фотонов). Одновременно, система усовершенствованных уравнений Максвелла с наличием электронных и мюонных нейтрино (антинейтрино) даёт также при взаимодействии корпускулярные свойства через подстановку одних уравнений в другие [4, с. 32-58]. Поэтому, суть логики здесь в том, что масса ядра атома (7N13), а значит и соответствующее пространственно-временное искривление в данном случае здесь выше, чем это может быть поддержано через термодинамическое равновесие. Но при этом это пространственно-временное искривление, таково, что условие более приемлемого термодинамического равновесия наступает при снижении массы ядра с превращением одного из протонов ядра в нейтрон и излучением излишка энергии через электронное нейтрино и позитрон. Понятно, что такому распаду должно быть практическое подтверждение. Как это видно по формулам (1) для пи-ноль-мезона ![]() , нейтральная масса покоя при нестабильном состоянии может преобразовываться в электрон и позитрон и в фотоны. Иными словами, дополнительная нейтральная масса способна распадаться на элементарные частицы в виде электрона и позитрона и в электромагнитную волну. Собственно преобразование на практике потенциальной энергии заряженных частиц в кинетическую энергию фотонов при аннигиляции (распаде) говорит о том, что взаимодействие происходит за счёт термодинамического равновесия с окружающей средой. При этом наличие при распаде электронов и позитронов говорит о том, что пространственно-временное искривление формируется за счёт взаимодействия противоположностей, выраженных через длину и время, которые воспринимаются как противоположные заряды. Собственно связь противоположных зарядов с пространственно-временным искривлением была установлена ещё до нас при доказательстве электромагнитного континуума между силами Лоренца и Кулона [9, с. 5-28], когда противоположные заряды подчиняются СТО Эйнштейна аналогично тому, как это происходит для длины и времени. Необходимо отметить, что силы Лоренца и Кулона однозначно вытекают из усовершенствованных уравнений Максвелла и их интерпретация зависит от систем наблюдения, связанных через скорость света, что также показано в [9, с. 5-28]. Понятно, что без наличия этих сил воздействия говорить о существовании электронных и мюонных нейтрино (антинейтрино) не имело бы смысла, так как не было бы способа определить их влияние. Соответственно между этими элементами как зарядами осуществляется электромагнитная связь, которая даёт излучение и поглощение, и в случае неравновесного термодинамического состояния с окружающей средой происходит аннигиляция, что наблюдается на практике, и происходит с электроном и позитроном [10, с. 273]. Причём, распад пи-ноль-мезона по схеме

, нейтральная масса покоя при нестабильном состоянии может преобразовываться в электрон и позитрон и в фотоны. Иными словами, дополнительная нейтральная масса способна распадаться на элементарные частицы в виде электрона и позитрона и в электромагнитную волну. Собственно преобразование на практике потенциальной энергии заряженных частиц в кинетическую энергию фотонов при аннигиляции (распаде) говорит о том, что взаимодействие происходит за счёт термодинамического равновесия с окружающей средой. При этом наличие при распаде электронов и позитронов говорит о том, что пространственно-временное искривление формируется за счёт взаимодействия противоположностей, выраженных через длину и время, которые воспринимаются как противоположные заряды. Собственно связь противоположных зарядов с пространственно-временным искривлением была установлена ещё до нас при доказательстве электромагнитного континуума между силами Лоренца и Кулона [9, с. 5-28], когда противоположные заряды подчиняются СТО Эйнштейна аналогично тому, как это происходит для длины и времени. Необходимо отметить, что силы Лоренца и Кулона однозначно вытекают из усовершенствованных уравнений Максвелла и их интерпретация зависит от систем наблюдения, связанных через скорость света, что также показано в [9, с. 5-28]. Понятно, что без наличия этих сил воздействия говорить о существовании электронных и мюонных нейтрино (антинейтрино) не имело бы смысла, так как не было бы способа определить их влияние. Соответственно между этими элементами как зарядами осуществляется электромагнитная связь, которая даёт излучение и поглощение, и в случае неравновесного термодинамического состояния с окружающей средой происходит аннигиляция, что наблюдается на практике, и происходит с электроном и позитроном [10, с. 273]. Причём, распад пи-ноль-мезона по схеме ![]() , с наличием электрона и позитрона связан с условием сохранения общего импульса, так как в ином случае он распадается на фотоны. Так как электрон и позитрон представляют собой наименьшие дискретные элементы противоположностей длины и времени, то следует предположить, что формируемая масса пи-ноль-мезона связана с распределением между этими элементами энергии фотона, так как ничего другого и нет. Однако при этом электрон и позитрон должны взаимодействовать через обмен, иначе они друг для друга не существуют. Каким образом это происходит?

, с наличием электрона и позитрона связан с условием сохранения общего импульса, так как в ином случае он распадается на фотоны. Так как электрон и позитрон представляют собой наименьшие дискретные элементы противоположностей длины и времени, то следует предположить, что формируемая масса пи-ноль-мезона связана с распределением между этими элементами энергии фотона, так как ничего другого и нет. Однако при этом электрон и позитрон должны взаимодействовать через обмен, иначе они друг для друга не существуют. Каким образом это происходит?

Здесь надо отметить, что по формуле (6) мы имеем ещё излучение электронного нейтрино. Чтобы это объяснить, надо вспомнить схему распада нейтральной массы Ка-ноль-мезона на положительный и отрицательный пи-мезон: ![]() . Далее мы должны проанализировать схемы распада отрицательных и положительных пи-мезонов до электронов и позитронов по схемам:

. Далее мы должны проанализировать схемы распада отрицательных и положительных пи-мезонов до электронов и позитронов по схемам: ![]() , и

, и ![]() . Схемы распада отрицательных и положительных пи-мезонов с учётом мюонов мы пока не рассматриваем в силу того, что в этих схемах присутствуют мюонные нейтрино и антинейтрино, которые дают замкнутость, что увеличивает время распада. Причём, в конечном итоге при распаде отрицательных и положительных мюонов всё равно наблюдаются электронные антинейтрино и нейтрино, которые при распаде от отрицательных и положительных пи-мезонов не имеют компенсирующего объекта. Это означает, что для взаимодействия с противоположной частицей положительный заряд испускает электронное нейтрино, а отрицательный заряд электронное антинейтрино. Иное бы означало, что так называемые заряды не имели бы объектов для взаимодействия и обмена. То есть, мы бы имели полностью замкнутые на себя объекты, а это чудо. Так как заряды пи-мезонов, которые характеризуют элементарные противоположные величины длины и времени, при распаде остались неизменными, то для отрицательного пи-мезона превращение дополнительной массы происходит в электронное антинейтрино. Для положительного пи-мезона превращение дополнительной массы происходит в электронное нейтрино. Собственно, это следует и из возможности неоднозначного распада, например, по схемам:

. Схемы распада отрицательных и положительных пи-мезонов с учётом мюонов мы пока не рассматриваем в силу того, что в этих схемах присутствуют мюонные нейтрино и антинейтрино, которые дают замкнутость, что увеличивает время распада. Причём, в конечном итоге при распаде отрицательных и положительных мюонов всё равно наблюдаются электронные антинейтрино и нейтрино, которые при распаде от отрицательных и положительных пи-мезонов не имеют компенсирующего объекта. Это означает, что для взаимодействия с противоположной частицей положительный заряд испускает электронное нейтрино, а отрицательный заряд электронное антинейтрино. Иное бы означало, что так называемые заряды не имели бы объектов для взаимодействия и обмена. То есть, мы бы имели полностью замкнутые на себя объекты, а это чудо. Так как заряды пи-мезонов, которые характеризуют элементарные противоположные величины длины и времени, при распаде остались неизменными, то для отрицательного пи-мезона превращение дополнительной массы происходит в электронное антинейтрино. Для положительного пи-мезона превращение дополнительной массы происходит в электронное нейтрино. Собственно, это следует и из возможности неоднозначного распада, например, по схемам: ![]() ,

, ![]() . Это говорит о том, что при определённых условиях энергия антинейтрино (нейтрино) может переходить в пи-ноль-мезон с соответствующим распадом на электрон и позитрон, и далее эти противоположные частицы дают фотоны. Может показаться абсурдом то, что и электронное антинейтрино и нейтрино могут давать нейтральную дополнительную массу. Однако здесь нет противоречий в силу того, что с точки зрения системы наблюдения разница в оценке дополнительной нейтральной массы относительно противоположностей касается лишь того, что время и длина меняются местами. Поэтому электронное антинейтрино и антинейтрино при преобразовании в нейтральную массу имеют лишь разницу представления компонент длины и времени.

. Это говорит о том, что при определённых условиях энергия антинейтрино (нейтрино) может переходить в пи-ноль-мезон с соответствующим распадом на электрон и позитрон, и далее эти противоположные частицы дают фотоны. Может показаться абсурдом то, что и электронное антинейтрино и нейтрино могут давать нейтральную дополнительную массу. Однако здесь нет противоречий в силу того, что с точки зрения системы наблюдения разница в оценке дополнительной нейтральной массы относительно противоположностей касается лишь того, что время и длина меняются местами. Поэтому электронное антинейтрино и антинейтрино при преобразовании в нейтральную массу имеют лишь разницу представления компонент длины и времени.

Таким образом, мы видим, что благодаря дополнительной кинетической энергии фотонов, которые преобразуются в дополнительную нейтральную массу (иное исключает взаимодействие противоположностей в виде кинетической и потенциальной энергии), элементы среды в виде элементарных зарядов (они отражают дискретные элементы пространства и времени) через электронное нейтрино и антинейтрино взаимодействуют друг с другом через обмен. Собственно такое представление среды придумано не нами, а оно было введено физиками в виде электронно-позитронного вакуума [11, с. 353]. Отличие нашей теории от теории квантовой механики в том, что мы для взаимодействия заряженных частиц не придумывали некие виртуальные фотоны, а использовали известные реально существующие объекты – электронные и мюонные нейтрино (антинейтрино). В нашей теории не виртуальные, а реальные фотоны взаимодействуют с дискретными элементами длины и времени (противоположные заряды), что выражается через получение ими дополнительной массы и это даёт пространственно-временное искривление по СТО и ОТО Эйнштейна. Соответственно при условии термодинамического равновесия и сохранении объектов должен быть распад для взаимодействия с другими объектами. На практике это связано с излучением электронного нейтрино и антинейтрино противоположными зарядами на основе энергии от дополнительной массы.

Теперь, чтобы понять логику иных превращений по формуле (1), нам необходимо проанализировать иные схемы распада, помимо тех, которые рассмотрены выше. Так положительный пи-мезон может распадаться по схеме: ![]() , а далее по схеме:

, а далее по схеме: ![]() . Так как существует схема распада положительного пи-мезона вида:

. Так как существует схема распада положительного пи-мезона вида: ![]() , то это означает, что взаимодействие мюонного нейтрино и антинейтрино в замкнутом цикле при определённых условиях может дать, например, электронное нейтрино, что и следует из последней представленной схемы распада. Собственно любой объект мироздания должен иметь составляющие дающие замкнутость в обмене (в данном случае это мюонные нейтрино и антинейтрино), что характеризует его как отдельный объект, и разомкнутые составляющие, в виде излучаемых объектов (для позитрона это электронное нейтрино, а для электрона – это электронное антинейтрино), и поглощаемых объектов (для позитрона это электронное антинейтрино, а для электрона – это электронное нейтрино).

, то это означает, что взаимодействие мюонного нейтрино и антинейтрино в замкнутом цикле при определённых условиях может дать, например, электронное нейтрино, что и следует из последней представленной схемы распада. Собственно любой объект мироздания должен иметь составляющие дающие замкнутость в обмене (в данном случае это мюонные нейтрино и антинейтрино), что характеризует его как отдельный объект, и разомкнутые составляющие, в виде излучаемых объектов (для позитрона это электронное нейтрино, а для электрона – это электронное антинейтрино), и поглощаемых объектов (для позитрона это электронное антинейтрино, а для электрона – это электронное нейтрино).

Надо отметить, что по принципу наличия замкнутых и разомкнутых составляющих построены и сами электронные и мюонные нейтрино (антинейтрино) как объекты на основе усовершенствованных уравнений Максвелла через электрические и магнитные поля. Однако электронные и мюонные нейтрино (антинейтрино) как волновые объекты обязаны двигаться, так как их сохранение связано с обменом и взаимодействием с окружающей средой через скорость света. Собственно, поэтому в отличие от вариантов этих объектов, представленных в квантовой механике [12, с. 355] в усовершенствованные уравнения Максвелла входят константы электрической и магнитной проницаемости. Понятно, что корпускулярные объекты не могут перемещаться со скоростью света, и здесь для сохранения таких объектов требуется обеспечить взаимодействие, при котором волновые элементарные объекты при перемещении со скоростью света обеспечивали замкнутый обмен. Ясно, что любое замкнутое движение связано с изменением направления, а это возможно в том случае если волновые составляющие в предыдущем направлении излучаются, а для формирования нового направления идёт поглощение соответствующих волновых составляющих. Соответственно излучение и поглощение не может происходить без преобразований и перехода кинетической (волновой) энергии в потенциальную (корпускулярную) энергию, и наоборот (иное даёт ассоциативное сложение и вычитание без смены направлений исходных составляющих). В этом случае должны быть волновые объекты, которые бы излучались и поглощались противоположными корпускулярными объектами по замкнутому циклу. Понятно, что излучаемые и поглощаемые волновые объекты должны иметь энергию, которая даёт дополнительную массу для элементарных объектов, что соответствует формуле энергии Эйнштейна Е=mc2=hf. При этом волновой вид при поглощении переходит в дополнительную корпускулярную массу, а дополнительная корпускулярная масса при излучении даёт волновой вид. Соответственно ещё раз напомним, что отсутствие преобразования означает отсутствие взаимодействия. Отсюда следует, что распад положительного (отрицательного) пи-мезона на позитрон (электрон) и нейтрино (антинейтрино) говорит о том, что дополнительная масса заряженной частицы переходит в излучение нейтрино (антинейтрино), что и наблюдается на практике. Понятно, что при равновесном неизменном состоянии частицы с окружающей средой должно быть поглощение некоторого волнового объекта для пополнения дополнительной массы (иначе будет распад). В этом случае, при взаимодействии противоположных частиц поглощаться должно то, что излучается противоположной частицей (так как любое взаимодействие связано с обменом). Допустить наличие одинаковых излучаемых и поглощаемых частиц для притяжения невозможно, так как тогда были бы только силы отталкивания, что, собственно, наблюдается на практике при взаимодействии одинаково заряженных частиц. В замкнутом мироздании иное взаимодействие противоположностей иначе, чем через обмен противоположными объектами исключается, так как отсутствие различий означает, что нет отличий и между противоположностями. Для положительно заряженной частицы, это электронное антинейтрино, а для отрицательно заряженной частицы – электронное нейтрино, так как мюонные нейтрино и антинейтрино замкнуты на сами заряженные частицы (объекты длины и времени). Само различие в представлении поглощаемых и излучаемых волновых объектов связано и с тем, что объекты длины и времени связаны через скорость света с учётом преобразований по СТО и ОТО Эйнштейна, иначе мы бы не имели противоположности. Надо отметить, что взаимодействие мюонного нейтрино и антинейтрино (аналогично электронного нейтрино и антинейтрино) не может дать компенсации друг друга, так как это бы означало полную замкнутость и обнуление объектов. Отсюда необходимость преобразования в нечто иное противоположное. Исходя из различия электронных и мюонных нейтрино (антинейтрино) на значения констант электрической и магнитной проницаемости, которые по нашей теории связаны через преобразования СТО и ОТО Эйнштейна и характеризуют противоположности, следует вывод преобразования замкнутого взаимодействия мюонного нейтрино и антинейтрино, например, в электронное нейтрино. Аналогично взаимодействие электронного нейтрино и антинейтрино не могут компенсировать друг друга, и они в противоположности дадут мюонное нейтрино или антинейтрино. Этим можно объяснить распады вида: ![]() ,

, ![]() . В случае отсутствия компенсации мюонного нейтрино через мюонное антинейтрино нет противоречия с распадом дополнительной массы по схеме

. В случае отсутствия компенсации мюонного нейтрино через мюонное антинейтрино нет противоречия с распадом дополнительной массы по схеме ![]() , так как присутствующие для отображения корпускулярных свойств мюонные нейтрино и антинейтрино были преобразованы в электронное нейтрино. При этом мы помним, что электронное антинейтрино при отображении корпускулярных свойств поступает из внешней среды для восстановления значения дополнительной массы положительно заряженной частицы. Аналогичную схему мы имеем и для отрицательного пи-мезона при схеме первого распада:

, так как присутствующие для отображения корпускулярных свойств мюонные нейтрино и антинейтрино были преобразованы в электронное нейтрино. При этом мы помним, что электронное антинейтрино при отображении корпускулярных свойств поступает из внешней среды для восстановления значения дополнительной массы положительно заряженной частицы. Аналогичную схему мы имеем и для отрицательного пи-мезона при схеме первого распада: ![]() , и далее по схеме:

, и далее по схеме: ![]() . В этом случае взаимодействие мюонного антинейтрино и нейтрино даёт электронное антинейтрино, что подтверждается схемой распада:

. В этом случае взаимодействие мюонного антинейтрино и нейтрино даёт электронное антинейтрино, что подтверждается схемой распада: ![]() . Распад вида

. Распад вида ![]() , вместо фотонов говорит о том, что в окружающей среде вокруг Ка-ноль-мезона есть дисбаланс, как в электронных, так и в мюонных нейтрино и антинейтрино. В этом случае аннигиляция возможна при взаимодействии и преобразовании этих частиц. Так как компоненты электронных и мюонных нейтрино (антинейтрино) входят в электромагнитные волны, то отсюда вытекает и зависимость от термодинамического равновесия. Соответственно здесь возникает вопрос: «На основании чего взаимодействие мюонных нейтрино и антинейтрино даёт в одном случае электронное нейтрино, а в другом случае электронное антинейтрино?». Ответ заключается в том, что в противоположностях не может быть при исходных одинаковых величинах один и тот же результат преобразования, так как иначе нет и самих противоположностей. Необходимо отметить, что полная компенсация мюонного нейтрино за счёт антинейтрино также даёт чудеса из следующих соображений. Как мы показывали в [13] две глобальные противоположности мироздания имеют как зависимую, так и независимую части для взаимодействия, что выражается через четыре ортогональные составляющие, которые представлены как пространство и время. При этом воздействующая часть одной ортогональной составляющей является полем воздействия для другой ортогональной составляющей по кругу. В этом случае нет компенсации при наличии действия и противодействия по одному общему направлению взаимодействия, и всегда замкнутое движение в одной противоположности представляется разомкнутым движением в другой противоположности. Иначе объект попросту невозможно обнаружить. Отсюда смена направления по двум ортогональным составляющим по координатам длины, например, от значений (х) в значения (у), означает, что составляющая по оси (х) должна исчезнуть, что связано с преобразованием в противоположность. Противоположностью для длины является координата по времени (t) в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна. На практике это связано с излучением. Чтобы получилось значение по оси (у), необходимо поглощение соответствующей направленной кинетической энергии с преобразованием от значений по координате времени (t). Понятно, что преобразований по пути (х) в (у), или наоборот, быть не может в силу ассоциативности, наблюдаемой на практике. Если предположить преобразование от (t) в (у) исходя из энергии, полученной от преобразования (х) в (t), то в этом случае мы получаем замкнутый цикл по трём составляющим без равного деления двух глобальных противоположностей на зависимые и независимых части. Это даёт полную зависимость одной противоположности от другой, что означает чудеса. Поэтому надо иметь преобразование энергии во время (t) не по пути от значения (у), а по ещё одной ортогональной составляющей пространства – (z). Иными словами, для соблюдения равенства двух глобальных противоположностей по взаимному влиянию необходимы 4 составляющих, отображающих пространство и время. Отсюда, различие мюонных (электронных) нейтрино и антинейтрино в том, что они имеют разные пути преобразования составляющих для исключения компенсации и как бы обнуление (вычитание) составляющих в одной противоположности из-за замкнутого движения, даёт сложение в другой противоположности. Такой эффект мы практически наблюдаем при наличии стоячих электромагнитных волн в объёмных резонаторах и при интерференции волн. Учитывая возможность преобразования электронных и мюонных нейтрино (антинейтрино) при взаимодействии мы никогда не будем иметь полностью замкнутых на себя объектов. Необходимо отметить, что если бы не было взаимодействия между электронными и мюонными нейтрино (антинейтрино), то система уравнений Дирака (у нас это система усовершенствованных уравнений Максвелла [4, с. 32-58]) с взаимной подстановкой уравнений не могла бы существовать в силу независимости и ассоциативности. Одновременно, в соответствии с нашей теорией [3, с. 40-56] электромагнитные волны состоят из взаимодействия электронных и мюонных нейтрино (антинейтрино), что опять же связано с подстановкой одних уравнений в другие. Принцип взаимодействия в ядре, связанный с пространственно-временным искривлением при обмене не может отличаться от принципа взаимодействия происходящего во внешней среде на основе констант электрической и магнитной проницаемости. В противном случае мы бы имели разрыв во взаимодействии между внешней средой и объектами по составу, и надо было бы найти причину распада на элементы, которые не имеют связи с окружающей средой, а это не наблюдается. Необходимость взаимного преобразования элементарных объектов друг в друга при взаимодействии является необходимым условием наличия зависимой и независимой составляющей у любого объекта мироздания. Иными словами, в замкнутом мироздании не может быть объектов, которые были бы изначальными для всех остальных объектов. Всегда один объект может быть сформирован за счёт других объектов. Именно этого нет в теории квантовой механики, где есть изначальные объекты, возникающие из вакуума типа виртуальных фотонов, кварков, глюонов, гравитонов. При этом нет математического аппарата, позволяющего объединить их вместе. Понятно, что условие термодинамического равновесия с наличием стабильных частиц возникает тогда, когда константы электрической и магнитной проницаемости в среде и в ядре в динамике процесса уравновешивают друг друга. Соответственно, отличие констант в ядре и внешней окружающей среде даёт излучение (распад) или слияние (поглощение). Надо отметить, что реакция (6) записана не совсем корректно в силу того, что протон чудом не может преобразовываться в нейтрон с излучением позитрона и нейтрино. В формуле (6) не учитывается дополнительное нейтральное пространственно-временное искривление, которое обеспечивает переход от протона к частице с большей массой и энергией.

, вместо фотонов говорит о том, что в окружающей среде вокруг Ка-ноль-мезона есть дисбаланс, как в электронных, так и в мюонных нейтрино и антинейтрино. В этом случае аннигиляция возможна при взаимодействии и преобразовании этих частиц. Так как компоненты электронных и мюонных нейтрино (антинейтрино) входят в электромагнитные волны, то отсюда вытекает и зависимость от термодинамического равновесия. Соответственно здесь возникает вопрос: «На основании чего взаимодействие мюонных нейтрино и антинейтрино даёт в одном случае электронное нейтрино, а в другом случае электронное антинейтрино?». Ответ заключается в том, что в противоположностях не может быть при исходных одинаковых величинах один и тот же результат преобразования, так как иначе нет и самих противоположностей. Необходимо отметить, что полная компенсация мюонного нейтрино за счёт антинейтрино также даёт чудеса из следующих соображений. Как мы показывали в [13] две глобальные противоположности мироздания имеют как зависимую, так и независимую части для взаимодействия, что выражается через четыре ортогональные составляющие, которые представлены как пространство и время. При этом воздействующая часть одной ортогональной составляющей является полем воздействия для другой ортогональной составляющей по кругу. В этом случае нет компенсации при наличии действия и противодействия по одному общему направлению взаимодействия, и всегда замкнутое движение в одной противоположности представляется разомкнутым движением в другой противоположности. Иначе объект попросту невозможно обнаружить. Отсюда смена направления по двум ортогональным составляющим по координатам длины, например, от значений (х) в значения (у), означает, что составляющая по оси (х) должна исчезнуть, что связано с преобразованием в противоположность. Противоположностью для длины является координата по времени (t) в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна. На практике это связано с излучением. Чтобы получилось значение по оси (у), необходимо поглощение соответствующей направленной кинетической энергии с преобразованием от значений по координате времени (t). Понятно, что преобразований по пути (х) в (у), или наоборот, быть не может в силу ассоциативности, наблюдаемой на практике. Если предположить преобразование от (t) в (у) исходя из энергии, полученной от преобразования (х) в (t), то в этом случае мы получаем замкнутый цикл по трём составляющим без равного деления двух глобальных противоположностей на зависимые и независимых части. Это даёт полную зависимость одной противоположности от другой, что означает чудеса. Поэтому надо иметь преобразование энергии во время (t) не по пути от значения (у), а по ещё одной ортогональной составляющей пространства – (z). Иными словами, для соблюдения равенства двух глобальных противоположностей по взаимному влиянию необходимы 4 составляющих, отображающих пространство и время. Отсюда, различие мюонных (электронных) нейтрино и антинейтрино в том, что они имеют разные пути преобразования составляющих для исключения компенсации и как бы обнуление (вычитание) составляющих в одной противоположности из-за замкнутого движения, даёт сложение в другой противоположности. Такой эффект мы практически наблюдаем при наличии стоячих электромагнитных волн в объёмных резонаторах и при интерференции волн. Учитывая возможность преобразования электронных и мюонных нейтрино (антинейтрино) при взаимодействии мы никогда не будем иметь полностью замкнутых на себя объектов. Необходимо отметить, что если бы не было взаимодействия между электронными и мюонными нейтрино (антинейтрино), то система уравнений Дирака (у нас это система усовершенствованных уравнений Максвелла [4, с. 32-58]) с взаимной подстановкой уравнений не могла бы существовать в силу независимости и ассоциативности. Одновременно, в соответствии с нашей теорией [3, с. 40-56] электромагнитные волны состоят из взаимодействия электронных и мюонных нейтрино (антинейтрино), что опять же связано с подстановкой одних уравнений в другие. Принцип взаимодействия в ядре, связанный с пространственно-временным искривлением при обмене не может отличаться от принципа взаимодействия происходящего во внешней среде на основе констант электрической и магнитной проницаемости. В противном случае мы бы имели разрыв во взаимодействии между внешней средой и объектами по составу, и надо было бы найти причину распада на элементы, которые не имеют связи с окружающей средой, а это не наблюдается. Необходимость взаимного преобразования элементарных объектов друг в друга при взаимодействии является необходимым условием наличия зависимой и независимой составляющей у любого объекта мироздания. Иными словами, в замкнутом мироздании не может быть объектов, которые были бы изначальными для всех остальных объектов. Всегда один объект может быть сформирован за счёт других объектов. Именно этого нет в теории квантовой механики, где есть изначальные объекты, возникающие из вакуума типа виртуальных фотонов, кварков, глюонов, гравитонов. При этом нет математического аппарата, позволяющего объединить их вместе. Понятно, что условие термодинамического равновесия с наличием стабильных частиц возникает тогда, когда константы электрической и магнитной проницаемости в среде и в ядре в динамике процесса уравновешивают друг друга. Соответственно, отличие констант в ядре и внешней окружающей среде даёт излучение (распад) или слияние (поглощение). Надо отметить, что реакция (6) записана не совсем корректно в силу того, что протон чудом не может преобразовываться в нейтрон с излучением позитрона и нейтрино. В формуле (6) не учитывается дополнительное нейтральное пространственно-временное искривление, которое обеспечивает переход от протона к частице с большей массой и энергией.

Варианту поглощения электрона ядром соответствует третий вид ![]() – распада (электронный захват). Он заключается в том, что ядро поглощает один из электронов своего атома, в результате чего один из протонов превращается в нейтрон, испуская при этом электронное нейтрино:

– распада (электронный захват). Он заключается в том, что ядро поглощает один из электронов своего атома, в результате чего один из протонов превращается в нейтрон, испуская при этом электронное нейтрино:

![]() (7)

(7)

Понятно, что и эта формула записана некорректно в силу того, что общая масса протона и электрона не может быть больше массы нейтрона и электронного нейтрино. Иными словами, первоначальная масса ядра должна иметь дополнительное пространственно-временное искривление, которое должно дать энергию для необходимого электронного антинейтрино и нейтрино при преобразовании протона в нейтрон с захватом электрона. Далее отметим, что возникающее ядро может оказаться в возбуждённом состоянии, и, переходя затем в более низкие энергетические состояния, оно испускает гамма – фотоны. Понятно, что любой переход в новое состояние связан с неравновесным состоянием. В данном случае количество протонов в ядре таково, что сила кулоновского притяжения соответствует более низким орбитам для электрона.

В итоге для реализации в атоме формулы (7) мы должны за счёт соответствующего пространственно-временного искривления иметь избыток электронного антинейтрино и нейтрино. В этом случае при взаимодействии есть добавочное значение электронного антинейтрино для формирования нейтрона, а оставшийся избыток – электронное нейтрино излучается. Схема процесса без детализации по аналогии с представленными выше распадами выглядит следующим образом:

![]() (8)

(8)

Место в электронной оболочке, освобождённое захваченным электроном, заполняется электронами из вышележащих слоёв. В результате чего возникают рентгеновские лучи. Другими словами, электрон при переходе на более низкую орбиту теряет кинетическую энергию в виде излучения гамма – фотонов. Примером электронного захвата может служить превращение калия К40 в аргон Ar40:

![]() (9)

(9)

Наша теория даёт объяснение и для иных реакций распада. Так, например, если вспомнить серию опытов Ф. Рейнеса и К. Коуэна (1953–1956), то здесь наблюдалась реакция:

![]() (10)

(10)

И эта реакция является как бы обращением реакции распада нейтрона:

![]() (11)

(11)

Однако каким образом по формуле (10) электронное антинейтрино при взаимодействии с протоном может привести к формированию электрона, необходимого в нейтроне, и позитрона?

Понятно, что в этом случае преобразование электронного антинейтрино должно давать и другие частицы, что следует из нашей теории. Фактически ответ на этот вопрос мы уже дали выше, так как наличие дополнительной массы для положительно заряженной частицы мы связали с поглощением антинейтрино. То, что такое поглощение возможно следует из (10). Одновременно распад положительного пи-мезона вида: ![]() , говорит о том, что протон для взаимодействия в динамике поглощения и распада в равновесном состоянии как положительно заряженная частица должен излучать электронное нейтрино. При этом мы учитываем, что нейтрино и антинейтрино связаны однозначно и с мюонными нейтрино и антинейтрино, которые отвечают за наличие замкнутости корпускулярных объектов. Это следует из схем распада вида:

, говорит о том, что протон для взаимодействия в динамике поглощения и распада в равновесном состоянии как положительно заряженная частица должен излучать электронное нейтрино. При этом мы учитываем, что нейтрино и антинейтрино связаны однозначно и с мюонными нейтрино и антинейтрино, которые отвечают за наличие замкнутости корпускулярных объектов. Это следует из схем распада вида: ![]() ,

, ![]() . То есть протон получил добавочную массу от электронного антинейтрино, но так как самого распада протона нет по условию термодинамического равновесия, то замкнутость объекта поддерживается за счёт отсутствия распада, связанного с мюонными нейтрино и антинейтрино, на которые в протоне распался электронный антинейтрино. Наличие же реакции (10) связано с тем, что энергии электронного антинейтрино достаточно для образования такой добавочной массы, где уже эта масса может при распаде дать электрон и позитрон. Собственно распад на электрон и позитрон можно связать с преобразованием в протоне уже мюонного нейтрино и антинейтрино как противоположностей. Такой вариант основан на том, что мы имеем четыре системы наблюдения (как это будет показано ниже), в которых один и тот же объект выглядит по-разному, аналогично тому, как время в одной противоположности является длиной в другой противоположности из-за связи через скорость света по СТО и ОТО Эйнштейна. Сам вывод мы сделали из следующих практических схем распада заряженных частиц:

. То есть протон получил добавочную массу от электронного антинейтрино, но так как самого распада протона нет по условию термодинамического равновесия, то замкнутость объекта поддерживается за счёт отсутствия распада, связанного с мюонными нейтрино и антинейтрино, на которые в протоне распался электронный антинейтрино. Наличие же реакции (10) связано с тем, что энергии электронного антинейтрино достаточно для образования такой добавочной массы, где уже эта масса может при распаде дать электрон и позитрон. Собственно распад на электрон и позитрон можно связать с преобразованием в протоне уже мюонного нейтрино и антинейтрино как противоположностей. Такой вариант основан на том, что мы имеем четыре системы наблюдения (как это будет показано ниже), в которых один и тот же объект выглядит по-разному, аналогично тому, как время в одной противоположности является длиной в другой противоположности из-за связи через скорость света по СТО и ОТО Эйнштейна. Сам вывод мы сделали из следующих практических схем распада заряженных частиц: ![]() ,

, ![]() , и

, и ![]() ,

, ![]() . То есть, суть в том, что часть электронного антинейтрино при взаимодействии с протоном, и преобразовании в мюонные нейтрино и антинейтрино (это необходимые противоположные частицы в отличие от электронного антинейтрино), имеет энергию не только для сохранения массы протона. Здесь получается дополнительная масса для нуль-пи-мезона с распадом на электрон и позитрон. Отметим, что если бы не было преобразования антинейтрино в дополнительную массу протона, то говорить о взаимодействии было бы невозможно. Собственно нейтральной массы как таковой быть не может, так как это противоречит самой идее того, что любой объект состоит из противоположностей. В этом случае, при взаимодействии электронного антинейтрино с протоном, получается нейтрон (состоящий при распаде из протона, электрона и антинейтрино), с излучением позитрона.

. То есть, суть в том, что часть электронного антинейтрино при взаимодействии с протоном, и преобразовании в мюонные нейтрино и антинейтрино (это необходимые противоположные частицы в отличие от электронного антинейтрино), имеет энергию не только для сохранения массы протона. Здесь получается дополнительная масса для нуль-пи-мезона с распадом на электрон и позитрон. Отметим, что если бы не было преобразования антинейтрино в дополнительную массу протона, то говорить о взаимодействии было бы невозможно. Собственно нейтральной массы как таковой быть не может, так как это противоречит самой идее того, что любой объект состоит из противоположностей. В этом случае, при взаимодействии электронного антинейтрино с протоном, получается нейтрон (состоящий при распаде из протона, электрона и антинейтрино), с излучением позитрона.

Отметим: долгое время считалось, что электронные и мюонные нейтрино (антинейтрино) ‒ это одно и то же. Однако в 1962 г. было доказано, что это не так. Обращением реакции (7) считается процесс:

![]() (12)

(12)

Иными словами, электронное нейтрино приводит к взаимодействию с электронным антинейтрино, и нейтрон в этом случае должен распасться на протон и электрон. Однако нейтрон и без электронного нейтрино распадается на протон, электрон и электронное антинейтрино. То есть запись (12) противоречит идее Ломоносова, по которой из чего объект состоит, на то он и распадается, так как исчезают значения электронного нейтрино и антинейтрино. По сути, в формуле (12) не учитывается необходимость обмена между противоположно заряженными частицами через электронные нейтрино и антинейтрино. Иными словами, нет динамики взаимодействия.

Как мы отмечали выше, уравнение (7) вида: ![]() , также противоречит классике того, что для формирования нейтрона требуется электронное антинейтрино, что видно по формуле (11). Но оно в форме записи (7) не присутствует. Отсюда правильная запись (7) должна учитывать наличие электронного антинейтрино в окружающей среде. Кроме того, чудом возникает и электронное нейтрино. При записи (7) следовало бы признать, что Ломоносов не прав, и объект не состоит из того, на что он распадается. Отсюда правильную запись для отображения реакции (7) можно представить в виде:

, также противоречит классике того, что для формирования нейтрона требуется электронное антинейтрино, что видно по формуле (11). Но оно в форме записи (7) не присутствует. Отсюда правильная запись (7) должна учитывать наличие электронного антинейтрино в окружающей среде. Кроме того, чудом возникает и электронное нейтрино. При записи (7) следовало бы признать, что Ломоносов не прав, и объект не состоит из того, на что он распадается. Отсюда правильную запись для отображения реакции (7) можно представить в виде:

![]() (13)

(13)

Здесь знаком ⁎ мы отображаем первоначальное взаимодействие всей системы, а стрелка ![]() приводит к новому состоянию. Кроме того, знаком & мы учитываем взаимодействие электронного нейтрино и антинейтрино (оно связано с дополнительным пространственно-временным искривлением), так как в противном случае реакции по формуле (12) не могло бы существовать. Понятно, что результат взаимодействия и в нейтроне выражается через дополнительное пространственно-временное искривление с соответствующей энергией (Е=mc2=hf), которое, собственно, и формирует электрическое поле, и оно является необходимым элементом взаимодействия. При этом при реакции (13) испускается излишек электронного нейтрино, который не участвует во взаимодействии в условии термодинамического равновесия. Собственно, если бы внешнее пространство не могло бы изменять своё состояние, и при этом излучать и поглощать элементарные объекты типа электронных и мюонных нейтрино (антинейтрино), то оно никоим образом не смогло бы передавать взаимодействие. Соответственно, такого эффекта как накопление энергии, и её отдача в магнитной катушке просто не могло бы существовать. Вот поэтому при распаде и синтезе надо учитывать состояние окружающей среды.

приводит к новому состоянию. Кроме того, знаком & мы учитываем взаимодействие электронного нейтрино и антинейтрино (оно связано с дополнительным пространственно-временным искривлением), так как в противном случае реакции по формуле (12) не могло бы существовать. Понятно, что результат взаимодействия и в нейтроне выражается через дополнительное пространственно-временное искривление с соответствующей энергией (Е=mc2=hf), которое, собственно, и формирует электрическое поле, и оно является необходимым элементом взаимодействия. При этом при реакции (13) испускается излишек электронного нейтрино, который не участвует во взаимодействии в условии термодинамического равновесия. Собственно, если бы внешнее пространство не могло бы изменять своё состояние, и при этом излучать и поглощать элементарные объекты типа электронных и мюонных нейтрино (антинейтрино), то оно никоим образом не смогло бы передавать взаимодействие. Соответственно, такого эффекта как накопление энергии, и её отдача в магнитной катушке просто не могло бы существовать. Вот поэтому при распаде и синтезе надо учитывать состояние окружающей среды.

Правильная запись с учётом закона сохранения количества для реакции (12) должна иметь вид:

![]() (14)

(14)

В противном случае не будет самого взаимодействия между протоном и электроном с преобразованием. Здесь добавление электронного нейтрино даёт повышение силы Лоренца, так как замкнутость в одной противоположности выражается через разомкнутый вариант движения в другой противоположности, что и обеспечивает распад нейтрона на протон и электрон.

Однако нейтрон (как и протон) – это единая частица как бы с нейтральным зарядом и магнитным спином, и соответственно здесь следуют вопросы: «Как объяснить наличие такой нейтральной массы, если изначально любой объект мироздания должен состоять из противоположностей в виде длины и времени, характеризуемых через противоположные заряды? Как связать наличие магнитного спина с нейтральностью, когда по уравнениям Максвелла между магнитными силами и электрическими силами есть однозначная связь? Как описать математически на основе нашей теории принцип образования нейтрона (протона) и при этом исключить аннигиляцию противоположных зарядов (объектов)?»

И вот тут оказывается, что обойтись без наличия противоположностей с переходом от кинетической энергии к потенциальной энергии, и наоборот, с учётом обратно-пропорциональной связи между ними, не обойтись! Ещё раз напомним, что сам такой переход был получен на практике, на основе столкновения фотона с частицей с образованием дополнительной пары в виде электрона и позитрона, и наоборот, аннигиляция электрона и позитрона давала фотоны [9, с. 5-28]. В статье [2, с. 10-24] мы математически на основе системы усовершенствованных уравнений Максвелла показали, что наличие протона, у которого также есть так называемая нейтральная масса, объясняется преобразованием кинетической энергии движущейся частицы в потенциальную энергию добавочной массы за счёт смены системы наблюдения. Переход от одной противоположности к другой противоположности со сменой представления кинетической энергии на потенциальную энергию, и наоборот, происходит за счёт связи их через скорость света. Собственно, в этом и есть суть преобразований в ОТО Эйнштейна. Так как противоположности имеют равноправие по действию и противодействию из-за замкнутости мироздания, то мы имеем также равноправные системы наблюдения связанные через скорость света. Напомним, что наличие константы в скорость света это необходимое условие для соблюдения законов физики, которые основываются на законе сохранения количества. Одновременно в [14, с. 5-26] мы показали, что объяснение отсутствие падения электрона на протон за счёт так называемой нулевой энергии по соотношению неопределённостей Гейзенберга означает чудеса. Собственно наличие нулевой энергии в вероятностной квантовой механике с подходом наличия только одной системы наблюдения практически исключает создание нейтрона в силу того, что электрон не может приблизиться к протону из-за неопределённости, связанной с энергией. По теории ядерных сил для формирования нейтрона требуется выделение энергии связи. Однако нейтрон распадается на протон, электрон и антинейтрино, что связано с тем, что масса нейтрона выше масс протона и электрона по отдельности. По нашей теории при соблюдении термодинамического равновесия по противоположностям длины и времени протон в одной противоположности представляется движущимся электроном по орбите в другой противоположности. Одновременно движущийся электрон в одной противоположности представляется протоном в другой противоположности. Соответственно в этом случае мы имеем размеры атома с наличием первой орбиты Бора. При этом математическое описание взаимодействия движущейся частицы соответствует подходам, описанным в [2, с. 10-24; 3, с. 40-56; 4, с. 32-58], как при наблюдении от системы, связанной с длиной, так и от системы наблюдения, связанной со временем. Собственно такой подход даёт взаимодействие добавочной массы, как с элементами длины, так и с элементами времени, которые характеризуют противоположные заряды. Однако как быть с нейтроном (антинейтроном)? Его состав при распаде протон, электрон и антинейтрино никак не вписывается в состояние атома при термодинамическом равновесии. И вот тут надо вспомнить, что мы должны иметь представление не от двух систем наблюдения, а от четырёх равноправных системе наблюдения, так как мы имеем общий пространственно-временной и электромагнитный континуум. То есть ни один объект мироздания нельзя выразить вне этих необходимых четырёх составляющих. Если ранее при описании от систем наблюдения, связанных с длиной и временем у нас была смена представления электрона на протон, и наоборот, с сохранением общего размера атома, то при описании от систем наблюдения электрических (магнитных) составляющих мы должны иметь смену волновых свойств на корпускулярные, и наоборот. В этом случае меняется также представление об окружающей среде, так как корпускулярные и волновые объекты как противоположности по нашей теории связаны обратно-пропорциональной связью. Именно обратно-пропорциональная связь позволяет рассматривать пространство атома в одной противоположности как неделимый объект в другой противоположности, так как максимальные размеры в одной противоположности становятся минимальными в другой противоположности с заменой длины на время, и наоборот. Отсюда следует, что с переходом корпускулярных свойств в волновые свойства электрон, в системе наблюдения от электрической (магнитной) составляющей, описывает элемент, который он излучает – электронное антинейтрино, протон например, описывает мюонное антинейтрино. Аналогично с переходом от волновых свойств к корпускулярным свойствам электронное антинейтрино отражает электрон, а мюонное антинейтрино – протон. Соответственно, мы имеем тот же математический аппарат описания для взаимодействия объектов с той лишь разницей, что электронное антинейтрино в данной системе наблюдения от электрической (магнитной) составляющей выглядит движущимся электроном с кинетической электромагнитной энергией, которая формируется от взаимодействия протона и электрона в системе наблюдения от времени (длины). Потеря электроном кинетической энергии в системе наблюдения от электрической (магнитной) составляющей может интерпретироваться как распад на протон, электрон и электронное антинейтрино в системе наблюдения от времени (длины). Иными словами, движущийся электрон в системе наблюдения от электрической (магнитной) составляющей может рассматриваться как нейтрон в системе наблюдения от времени (длины). Так как масса нейтрона выше массы протона и электрона, а масса протона связана с условием термодинамического равновесия, то следует предположить, что в системе наблюдения от электрической (магнитной) составляющей, движущийся электрон вокруг протона находится на орбите выше уровня, которое обеспечивается равновесием. Соответственно в этом случае происходит излучение электроном электромагнитной энергии в системе наблюдения от электрической (магнитной) составляющей. Этот процесс в системе наблюдения от времени (длины) воспринимается как распад нейтрона на электрон, протон и антинейтрино.

В этом случае нейтрон не является стабильной частицей, так как для его существования в противоположности необходимо иметь высокую температуру, что обеспечивает высокую скорость движения электрона (а значит и пространственно-временного искривления связанной с кинетической энергией по СТО Эйнштейна). Собственно данный подход объясняет и сохранение пи-мезонов и мюонов без распада при высокой их скорости движения. Отличие здесь в том, что взаимодействие противоположных частиц происходит на более низких орбитах, чем это определяется условием термодинамического равновесия, и здесь энергия при распаде доходит не до электрона и протона, а до электрона и позитрона с последующей аннигиляцией. Так как электронное антинейтрино в системе наблюдения времени (длины) представляется движущимся электроном в системе наблюдения электрической (магнитной) составляющей, то при взаимодействии с другими частицами возможно преобразование кинетической энергии в потенциальную энергию, и наоборот, что мы видим на практике распада и синтеза частиц. В этом случае мы имеем разные схемы синтеза и распада в зависимости от системы наблюдения для кинетической энергии движущихся частиц (через фотоны) и потенциальной энергии массы (это электронные или мюонные нейтрино и антинейтрино). Это связано с тем, что иное означало бы отсутствие самих противоположностей из-за одинакового преобразования. Одновременно выше мы уже показали, что любой объект мироздания может быть выражен через другие объекты мироздания при взаимодействии, и это как раз и даёт возможность интерпретации вида объекта в зависимости от системы наблюдения.

Однако по нашей теории при математическом описании формул (1‒12), все превращения не обходятся без электронных и мюонных нейтрино и антинейтрино на основе систем из усовершенствованных уравнений Максвелла. Известен также процесс, когда вместо электрона получается отрицательный мюон:

![]() (15)

(15)

Это, по сути дела, означает, что мюонное нейтрино имеет более сильную связь с поглощаемым электроном и электронным антинейтрино, что приводит к увеличению массы электрона до массы отрицательного мюона. Собственно такой вывод следует и из первоначального распада отрицательного пи-мезона по схеме: ![]() . Понятно, что увеличение связи электрона с мюонным нейтрино должно иметь физическое объяснение, и оно связано с тем, что цикл стабильного состояния отрицательного мюона связан с взаимодействием электронного антинейтрино и мюонного нейтрино. И это даёт добавочное пространственно-временное искривление в виде добавочной массы, которое в соответствующей системе наблюдения от противоположности по нашей теории выражается в виде кинетической энергии поглощённого электроном фотона. Собственно формирование электромагнитных волн на основе электронных и мюонных нейтрино и антинейтрино нами показано в [2, с. 10-24; 3, с. 40-56]. Понятно, что по [2, с. 10-24; 3, с. 40-56] связь мюонного антинейтрино напрямую с электронным антинейтрино не обеспечивает формирование необходимого фотона для поглощения, поэтому и происходит его излучение при первоначальном распаде отрицательного пи-мезона. Понятно, что распад отрицательного мюона в нашей системе наблюдения не может идти по схеме на электрон и фотон исходя из взаимодействия, так как это бы означало идентичность процессов в противоположностях без необходимости представления синтеза в одной противоположности как распада в другой противоположности. Отсюда мы имеем распад отрицательного мюона на электрон, электронное антинейтрино и мюонное нейтрино в нашей системе наблюдения. В следующей системе наблюдения (одной из четырёх) это будет выглядеть как распад нейтрона. И понятно, что отличие последнего варианта системы наблюдения связано с тем, что процессы распада заменяются процессами синтеза, иное бы отрицало замкнутость мироздания.

. Понятно, что увеличение связи электрона с мюонным нейтрино должно иметь физическое объяснение, и оно связано с тем, что цикл стабильного состояния отрицательного мюона связан с взаимодействием электронного антинейтрино и мюонного нейтрино. И это даёт добавочное пространственно-временное искривление в виде добавочной массы, которое в соответствующей системе наблюдения от противоположности по нашей теории выражается в виде кинетической энергии поглощённого электроном фотона. Собственно формирование электромагнитных волн на основе электронных и мюонных нейтрино и антинейтрино нами показано в [2, с. 10-24; 3, с. 40-56]. Понятно, что по [2, с. 10-24; 3, с. 40-56] связь мюонного антинейтрино напрямую с электронным антинейтрино не обеспечивает формирование необходимого фотона для поглощения, поэтому и происходит его излучение при первоначальном распаде отрицательного пи-мезона. Понятно, что распад отрицательного мюона в нашей системе наблюдения не может идти по схеме на электрон и фотон исходя из взаимодействия, так как это бы означало идентичность процессов в противоположностях без необходимости представления синтеза в одной противоположности как распада в другой противоположности. Отсюда мы имеем распад отрицательного мюона на электрон, электронное антинейтрино и мюонное нейтрино в нашей системе наблюдения. В следующей системе наблюдения (одной из четырёх) это будет выглядеть как распад нейтрона. И понятно, что отличие последнего варианта системы наблюдения связано с тем, что процессы распада заменяются процессами синтеза, иное бы отрицало замкнутость мироздания.

Далее отметим, что последние справа от знака равенства две частицы в формуле (15) как электронное антинейтрино и мюонное нейтрино, в нашей системе наблюдения имеют кинетическую энергию. Так как энергия при преобразовании частиц исчезнуть не может, то, по сути, мы имеем подтверждение того, что дополнительная масса связана с наличием корпускулярного движения противоположных объектов (зарядов) в соответствующей системе наблюдения. Это определяется тем, что любой объект имеет корпускулярно-волновое представление и взаимодействие этих двух частей объекта не оставляет иного решения как преобразование волновых свойств, связанных с кинетической энергией в корпускулярные свойства, связанные с потенциальной энергией, выраженной в дополнительной массе.

Для проверки различия мюонных и электронных нейтрино (антинейтрино) Понтекорво предложил облучать вещество образующимися при распаде ![]() мюонными нейтрино, и наблюдать возникающие частицы. Присутствие среди них как электронов е-, так и мюонов

мюонными нейтрино, и наблюдать возникающие частицы. Присутствие среди них как электронов е-, так и мюонов ![]() , указывало бы на тождественность

, указывало бы на тождественность ![]() и

и ![]() . Присутствие только

. Присутствие только ![]() свидетельствовало бы о различии электронных и мюонных нейтрино. Опыт был осуществлён Ледерманом, Шварцем и др. в Брукхэвэне (США). За 800 часов был зарегистрирован 51 случай «рождения» мюонов и ни одного случая «рождения» электронов. Это означает что электронные и мюонные нейтрино (антинейтрино) ‒ это не одно и то же.

свидетельствовало бы о различии электронных и мюонных нейтрино. Опыт был осуществлён Ледерманом, Шварцем и др. в Брукхэвэне (США). За 800 часов был зарегистрирован 51 случай «рождения» мюонов и ни одного случая «рождения» электронов. Это означает что электронные и мюонные нейтрино (антинейтрино) ‒ это не одно и то же.

Следует заметить, что распад пионов вида ![]() связан с тем, что для

связан с тем, что для ![]() нет пары в виде

нет пары в виде ![]() для замкнутого обмена. При этом мы можем предположить, что в пионе

для замкнутого обмена. При этом мы можем предположить, что в пионе ![]() наблюдается антисимметрия, так как нет электронного антинейтрино

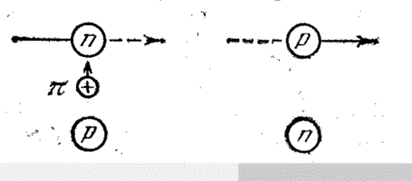

наблюдается антисимметрия, так как нет электронного антинейтрино ![]() , и это даёт дальнейший распад. Отсюда вывод, что именно наличие электронного антинейтрино исключает распад протона. То есть, при условии термодинамического равновесия протон, как объект, взаимодействующий с окружающей средой, имеет с этой средой обмен по всем четырём составляющим, которые присутствуют в системе уравнений Дирака на основе усовершенствованных уравнений Максвелла для замкнутого обмена. В противном случае был бы распад. Поэтому, мы считаем, что схема протона не такая, как предполагают физики [15, с. 275]:

, и это даёт дальнейший распад. Отсюда вывод, что именно наличие электронного антинейтрино исключает распад протона. То есть, при условии термодинамического равновесия протон, как объект, взаимодействующий с окружающей средой, имеет с этой средой обмен по всем четырём составляющим, которые присутствуют в системе уравнений Дирака на основе усовершенствованных уравнений Максвелла для замкнутого обмена. В противном случае был бы распад. Поэтому, мы считаем, что схема протона не такая, как предполагают физики [15, с. 275]:

![]() (16)

(16)

По нашей теории, при устойчивом протоне с учётом получения дополнительной массы у электрона с превращением его в отрицательный мюон, она должна выглядеть так:

![]() (17)

(17)

Отсюда мы видим, что в этом случае для получения дополнительной массы требуются как электронные, так и мюонные нейтрино и антинейтрино в замкнутом цикле с условием сохранения количества. Собственно такой вид распада фактически соответствует замкнутой системе уравнений Дирака, но на основе усовершенствованных уравнений Максвелла [2, с. 10-24; 3, с. 40-56; 4, с. 32-58]. В противном случае мы наблюдаем распад как в вариантах (1) и здесь как в положительном пионе должен отсутствовать электронный антинейтрино ![]() , что исключает замкнутый цикл для сохранения дополнительной массы.

, что исключает замкнутый цикл для сохранения дополнительной массы.